上海市大场社区高血压患者基本特征分析

王芝珺 刘雅琴 秦文倩 杨行堂

(1.上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心,上海 200442;2.同济大学附属第十人民医院,上海 200072)

众所周知,高血压是常见的心血管病之一,同时又是全球范围内重大公共卫生问题之一,高血压可致血管、心脏、脑、肾脏等靶器官的损害,甚至急性冠脉综合征、心力衰竭、脑卒中、肾衰竭等严重致死、致残恶性心脑血管不良事件发生,国外研究表明高血压是导致死亡的第二位危险因素,疾病负担的第4位因素[1],国家卫计委疾控局和中国高血压联盟统计报告显示,我国18岁以上成人中高血压患者达3.3亿之多,而高血压是心脑血管疾病发病的第一危险因素[2],因此高血压的防治极其重要。本研究通过分析上海宝山区大场镇大场社区卫生服务中心2013年1月1日—2022年12月31日10年来建卡管理的高血压患者数据库数据,探讨上海市社区高血压患者发病基本特点,为高血压防治提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2013年1月1日—2022年12月31日在上海市大场社区建卡管理的高血压患者数据库中高血压患者15 803例,其中男性6 803例,女性9 000例,年龄范围涵盖从<35岁、35 ~ 89岁及≥90岁年龄段。

1.2 纳入及排除标准

入选患者,均为本地常驻居民,居住至少1年以上,高血压诊断参照中国高血压防治指南2018 版[3],均连续水银血压计非同日三次测量均达高血压诊断标准方可纳入,将患者分为1、2、3级。其中迁出313 例、失访2 046 例、死亡1 667 例、拒访230 例、继发性高血压111 例,均予以排除纳入,最终有效入选11 437 例,其中男性4 758 例,女性6 679 例。

1.3 研究方法

以上入选患者按不同年龄范围划分,除≥90、<35岁组外,余下35 ~ 89岁组年龄段以5年为单位,依次分为35 ~ 39岁组、40 ~ 44岁组及84 ~ 89岁组11组,共计13个不同年龄组,统计每一年龄组的高血压患者数、不同分级人数、不同危险分层人数及其中各自男、女性各占多少,然后通过统计软件分析纳入研究的高血压患者年龄与性别构成比、高血压患者年龄与分级关系、性别与分级关系、年龄与危险分层相关性、性别与高血压危险分层相关性等分析本社区10年来高血压患者的基本特征,为高血压防治提供参考。

1.4 统计学分析

采用SPSS 17.0软件对数据库中纳入的患者年龄与性别构成比、高血压患者年龄与分级关系、性别与分级关系、年龄与危险分层相关性、性别与高血压危险分层相关性等分别行卡方检验,以P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

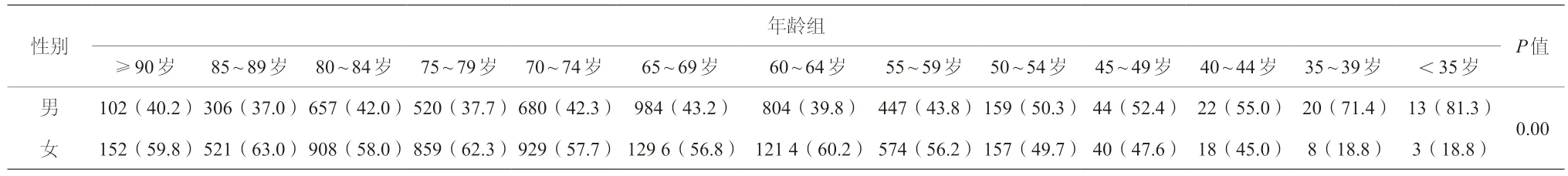

2.1 不同年龄组高血压患者性别构成比较

不同年龄组高血压患者性别构成差异有显著统计学意义(P=0.000),55岁以上各年龄组较55岁以下年龄组女性患者构成比大于男性(P<0.05)。见表1。

表 1 不同年龄组高血压患者性别构成[n(%)]

2.2 各年龄组高血压患者的分级构成比较

高血压患者分级构成3级最多,2级次之,1级最小,各年龄组患者的分级构成差异显著(P=0.000)。55 岁以上较55 岁以下年龄组3级高血压构成比明显高于1级、2 级,与年龄增加呈正相关,50 岁以下各年龄组高血压构成以1级为组,2级次之,3级最少,但各组构成相当(P=0.832)。见表2。

表2 各年龄组高血压患者的分级构成[n(%)]

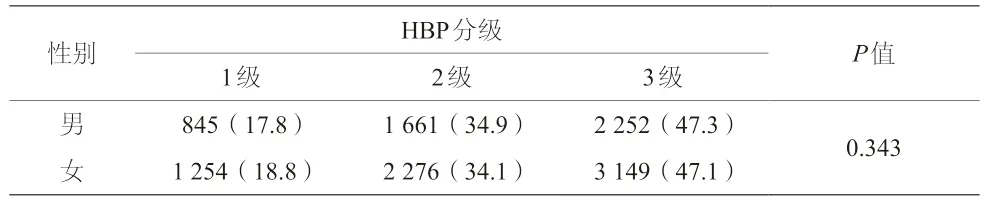

2.3 不同性别间HBP分级构成比较

男、女性间高血压分级构成比差别无统计学意义(P=0.034)。见表3。

表3 不同性别间HBP分级构成[n(%)]

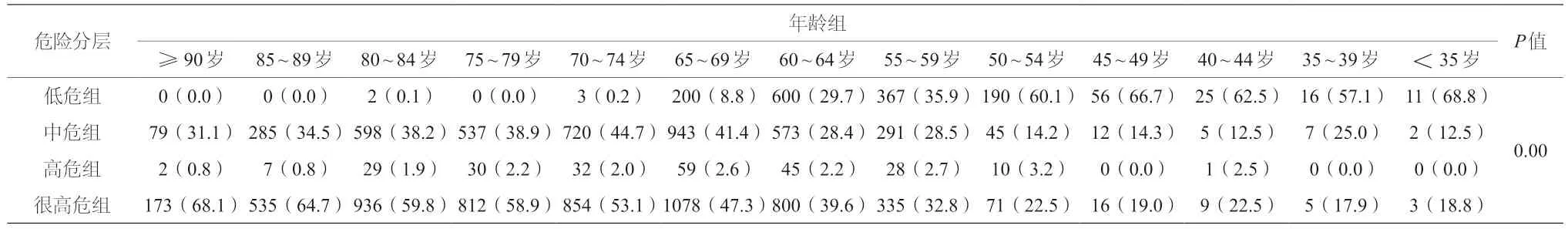

2.4 不同年龄组间的高血压危险分层构成比较

不同年龄组高血压患者危险分层比较差别显著(P<0.01),55 岁以上较55 岁以下各年龄组高血压危险分层构成有显著差异(P<0.01),且55 岁以上很高危组构成比随年龄增加而增加。55岁以下年龄组低危组构成为主,中危组次之,但各组危险分层构成无统计差异,P=0.816。见表4。

表4 不同年龄组间的高血压危险分层构成[n(%)]

2.5 男、女性间的高血压危险分层构成比较

不同性别间的高血压危险分层构成显著不同(P<0.001),女性低危组构成明显优于男性(41.3% vs 7.7%),中危组构成男性优于女性(92.3% vs 58.7%),P<0.001;男女性间高危和很高危组构成无差别,分别为4.7%VS 3.8%,95.3% VS 96.2%,P=0.102。见表5。

表5 高血压危险分层和性别关系[n(%)]

3 讨论

高血压是公认的重要慢性病之一,是心、脑、血管、肾脏等疾病的重要致病因素,在我国是危害人民健康的主要杀手之一,高血压的防治刻不容缓。本研究通过对10年来本中心建卡管理的高血压患者数据库数据分析发现,高血压3级患者占比最大,2级次之,1级最少,无论在男、女性间,均呈该构成比趋势,可能与本社区老龄化程度较高,老龄人口占比较大有关。是否尚与本社区中、青年人对高血压的知晓率不足、危害认知不够,没有及时就诊明确诊断等有关,尚不可知。但高血压分级构成与性别无关。研究显示高血压患者年龄和性别具有相关性,55岁以上组高血压患者女性构成大于男性,与女性绝经期后体内雌激素水平下降,雄激素水平升高[4-5]及可能女性绝经后精神抑郁等有关[6],研究显示1、2、3级高血压分别占18.4%、34.4%、47.2%,3级高血压占比最高,2级次之,1级最少,与国内邓阳生等[7]研究不同,可能与地区差异及样本构成不同等有关。

55岁以上年龄组患者中3级高血压患者构成比亦明显高于高血压1、2级,随年龄增长呈增加趋势;推测可能由于本年龄段处于中年迈入老年的年龄转换阶段,身心、社会因素及身体机能的变化等有关。年龄与高血压危险分层显著相关,不同年龄组高血压患者危险分层构成差别明显,与陆凤等[8]学者研究一致。

55岁以上较55岁以下各年龄组高血压危险分层构成有显著不同,55岁以上很高危组构成比随年龄增加而增加。55岁以下年龄组低危组构成为主,中危组次之。尚发现各年龄组均有很高危患者分布,构成比随年龄增加而增多趋势,且≥60岁开始,首次出现很高危组占比超越低危组,到≥90年龄组达68.1%;各组高危组患者占比均很小,出现由低危组、中危组直接跳跃高危组直达很高危组的断层现象,可能与中青年人工作、生活压力大、不良嗜好及老年高血压患者合并较多其他临床疾病等存在的较多危险因素有关,是否与本地区样本结构如老龄化程度高等有关,尚不可知,须进一步研究探讨。由此可见,高血压防控不应仅关注老年人群,中青年人群也须密切关注群体,早期干预,阻断各种危险因素对逆转高血压造成的恶性心脑血管事件至关重要,对老年人群也应积极做好高血压防治的宣教和管理,努力减少导致高血压危险分层恶化进展的危险因素,减少合并其他临床疾病的概率等对老年患者的健康保障也无疑是重要举措。

性别与高血压危险分层有关。男、女性之间的高血压危险分层构成显著不同。女性低危组构成明显高于男性,中危组构成男性高于女性;男、女性高危、很高危组构成无差别。以上可能与男性有吸烟、饮酒等较多不良嗜好等危险因素及绝经期前女性雌激素的保护因素、女性绝经后雌激素保护作用下降等有关。

本研究尚显示无论高血压分级还是危险分层还是高血压患者年龄和性别构成比较,55 岁是重要的年龄界点,2010 中国高血压防治指南认为男性>55岁,女性>65 岁是高血压危险分层的年龄危险因素,我们研究显示不论男、女性,55 岁均是重要的年龄界点,可以认为55 岁起人体机能已处于中年往老年的过渡阶段,这一变化在女性尤为明显,可能与女性绝经后雌激素的保护作用下降等有关,因此女性高血压危险分层的年龄因素应像男性一样亦提前,并充分考虑55岁界点因素的基础上,针对55 岁界点前后采取不同的干预策略和措施,这也为高血压防治提供新的理论参考。