索引的目光:早期中国摄影视觉的发生

唐宏峰

(北京大学 艺术学院,北京 100091)

关于摄影进入中国的早期历史已经有很多书写,诸如西方摄影师的拍摄、中国照相馆的历史、中国摄影师的活动和摄影成果等。不过,关于中国人最初遭遇摄影这一新的视觉媒介所发生的具体而细微的感觉经验的变化,关于摄影的视觉性——摄影给中国带来的不同视觉形态等问题,讨论还非常有限。本文希望通过早期摄影中人物的目光来探讨摄影视觉性问题。我希望还原一张照片完整的拍摄过程,从而理解作为动作、事件与时间的摄影。任何拍照的过程,都是被拍摄者(或被拍摄物)和拍摄者(或摄影的机器)相遇的一个瞬间。这个瞬间发生的是人和物之间的新关系,即一种拍摄关系——机械复制的图像机器从其拍摄对象身上榨取出影像。摄影作为机械复制技术带来一种新的关系——人与图像机器、被拍摄者与拍摄者、人与观者之间的新型关系。这就是为什么本雅明用“摄影事件”来称呼这一切,他敏锐地意识到,摄影带来了人类新行为与新境遇。[1]12不同于肖像画中像主与画家的关系,摄影的拍摄关系构成一种新的图像人类学。同时,在这个过程中,一种可称为摄影视觉的感知机制慢慢被培育出来。这是属于摄影这一机械复制、自动再现媒介的独特视觉形态,与传统图像媒介的视觉经验不同。这样一种装置式的、技术化的、索引性的、碎片化的、捕捉式的、具有科学优势的视觉感知成为中国视觉现代性转型的重要动力。

一、“我见犹怜”的目光:关于“拍摄”的人类学

我曾经分析过吴友如《海上百艳图》中的《我见犹怜》(图1),指出吴友如创造性地表现出一种摄影视觉。①参见唐宏峰《照相“点石斋”——<点石斋画报>中的再媒介问题》,《美术研究》2016 年第1 期。画家通过对地毯远和近的不同处理——远处模糊、近处清楚,远处的地毯因失焦而变得模糊,形成摄影式的浅焦景深效果。吴友如对两位妇女的构图也有重要差别,左侧女子坐着,面向画中的摄影机和拍摄者——这是常规拍照的姿态;右侧女子则站着,并且很奇怪地没有面朝相机,而是正面站立,目光望向画面之外,直接与观者的目光相遇。在一张反映照相馆里摄影师和顾客的照片中,中间的男子与摄影师的目光都投向画面之外,在那里是另一支镜头捕捉下这个场面。(图2)此张照片与《我见犹怜》在构图上颇为相似,它提示我们,吴友如画作中那个站立凝视的女性所看的也许是另一个摄影机?沉静地望向画外的站立女子的形象,正是照片才具备的效果。画家成功地将两种观看、两种时间并置于一幅画面中,既表现拍照的过程,又表现拍照的结果。相机里凝固下来的光影图像,不正是一张正面女子像吗?(图3)其实,两个妇女也可以看作是不同时间中的同一个人,仿佛是后来流行的各种“二我图”(图4)。

图1-1 吴友如《我见犹怜》,1890 年,《吴友如画宝·海上百艳图十六》原始画稿,上海市历史博物馆藏

图1-2 《我见犹怜》局部

图2 佚名《照相馆里摄影师和顾客》,1900 年前后,银盐纸基,13.7cm×8.9cm,仝冰雪私人收藏

图3 左:《我见犹怜》局部,右:佚名《女子站像》,19世纪80 年代,蛋白印相,谢子龙摄影博物馆藏

图4 佚名《二我图》,20世纪30年代,银盐纸基,卡纸15cm×20cm,照片10cm×14cm,仝冰雪私人收藏

《我见犹怜》中那位站姿女性的目光是那么神秘、沉静,那么令人着迷,让人想要探究她的生命。与同时期的传统仕女图中的目光(如任伯年《梅花仕女图》中的空洞眼神)相比(图5),这种目光的特殊性显现出来,这是来自摄影媒介的魅力。摄影的发明在带来一种新的图像生成机制的同时,也带来了一种新的人际关系——拍摄关系。人在一架装置面前一动不动,仿佛被机器捕获,乖乖贡献自己的影像。这是人类学的新现象,是机械复制时代下人的实践生活和符号生活的新内容。这种关系不同于肖像画写生,一方面因为黑匣子装置不同于人手与画笔,另一方面,画家对对象的描摹与形象的显露是同一个过程,而摄影则包括拍摄和显影两个时间(前期和后期),影像生成延宕于拍摄的时刻,每一张照片都容纳了过去和现在的悖论时间。早期摄影中投向摄影机的目光正是摄影这两方面特性的体现,人为黑暗机器所捕获,恰恰得以从过去穿透时间,迎接后世时间中的每一次观看。

在摄影的早期,拍照的陌生性仍然存在,人与摄影机/一种异物之间的关系正在形成,本雅明称之为“摄影事件”[1]12,罗兰·巴特则专门讨论“被拍摄的人”。在贾科莫·卡纳华(Giacomo Caneva)于1859 年拍摄的一张家庭群像(图6)中,尽管由于快门慢速造成影像模糊,但每个人都那么生动。他们中有人低头躲避,有人沉静对视,有人皱着眉头,这些飘忽的眼神具有魔力,牢牢抓住了我们。画面右边暗影中的人,面目模糊,但我们完全确定他在看着摄影机。巴特指出,摄影行为使被拍摄者处于一种非常规状态,照片中的人是另外一种存在。“从我觉得正在被人家通过镜头盯着的那一刻起,就什么都变了:我开始‘摆姿势’,在一瞬间把自己变成了另一个人,使自己提前变成了影像。”[2]14“动作是奇怪的,我在不停地模仿自己。”[2]17“我要从摄影师手里获取我这个人的存在”。[2]15“‘自我’从来不与我的照片相吻合”,“在想象中,照片(我想拍的那种照片)表现的是难以捉摸的一刻,在那一刻,实在说来我即非主体亦非客体,毋宁说是个感到自己正在变成客体的主体”。[2]17-18照相摆姿势,被拍摄者努力想要呈现出一个“我”,而这个自我永远只能是照片中那个并不像“我”的人。照相机瞬间从被拍摄者身上榨取出一个影像,这个影像与那个被拍摄者之间从分离的开始就形成一道鸿沟。巴特说:“没有人思考过这一新出现的行为所带来的困惑(文明的困惑)。我希望有一部人际关系史。因为,摄影使本人像另一个人一样出现了:身份意识扭曲了,分裂了。”[2]16摄影瞬间凝固的一个影像,带来一部新的“人际关系史”——人与物(机器)、人与人(拍摄者、观者),摄影装置被内化在这种目光之中,提示我们去理解作为过程、活动、事件的摄影,每一张照片都是摄影机与对象遭遇的时刻,一个影像时刻是“充满神秘感的巨大体验”[1]12。

图6 贾科莫·卡纳华《家庭群像》,1859 年,银盐纸基,16.8cm×24.7cm,盖蒂研究所藏

二、索引性与摄影的“幽灵”

无论是本雅明还是巴特,都敏锐地意识到摄影机器与人之间的图像形成关系不同于绘画,这是一种人与机器—装置的图像关系。在这种关系中,装置(科学[光学与化学]、媒介)自动性地生成并保存对象的影像。而那道朝向画外、面对摄影机的目光正是这一关系的明白无误的提示。

索引性(indexicality)概念有助于我们进一步理解这种关系。人类长久以来的再现心理要求一种自动性的、机械性的、无需人工干预的图像生成,即事物自己生成自身的影像,摄影满足了这一需求。记录与再现在摄影诞生之初即被认为是其基本属性,但这种记录和再现基于什么呢?摄影照片常因与其对象酷肖而被认为是高度写实的,是最佳的记录和再现的手段,但事实上,摄影(尤其是早期)常常并不清晰,不过,再模糊的摄影也给我们以最高程度的真实性感受,因为摄影照片的真实性根本上并非来自与对象严丝合缝的相似,而是它与对象的相关,即索引性。皮尔斯(C. S. Piece)将符号分成图标(icon)、索引(index)和象征(symbol),依据是符号之再现(representation)与对象(object)之间关系,即解释符(interpretant)的不同,图标的依据是相似,索引的依据是相关,象征的依据是约定俗成。[3]279-281摄影照片在根本上是一种索引符号,它分享了对象的真实性,它是对象物自身的、自动的光影产物。索引符号与其对象之间是相关性的关系,一种物理层面、时空层面上的相关性,照片是对曾经存在的真实对象的指涉。在拍摄的瞬间,摄影机器、显影材料与被拍摄的对象是同时存在的,共享同一个时空,照片是那个对象的光影效果显影在材料上的结果。照片是对象的印记、存留,是对象生命的遗存。

近代中国人对摄影/电影索引性的理解在第一时间就发生了。通过摄影/电影,遥远时空之物的影像展现于目前,各种域外风光、人物纷至沓来,而观者很清楚其为虚影。《味莼园观影戏记》的作者在观影结束后与精通摄影的友人探讨电影原理,论及摄影和电影对于“影”的发展:

大凡照相之法,影之可留者,皆其有形者也,影附形而成,形随身去,而影不去斯,已奇已如,谓影在而形身俱在,影留而形身常留,是不奇而又奇乎。照相之时,人而具有五官则影中犹是五官也,人而具有四体则影中犹是四体也,固形而怒者,影亦勃然奋然,形而喜者,影亦怡然焕然,形而悲者,影亦愀然黯然,必凝静不动而后可以须眉毕现,宛如其人神妙。至于行动俯仰,伸缩转侧,其已奇已如。谓前日一举动之影即今日一举动之影,今日一举动之影即他日一举动之影也,是不奇而又奇乎?此与小影放作大影,一影化作无数影,更得入室之奥矣。②《味莼园观影戏记》(续前稿),《新闻报》1897 年6 月13 日。

作者慨叹摄影使得物去而影留,这很奇巧(“形随身去,而影不去斯,已奇已如”),而更奇巧的是,由于影被保存下来,物的形象得以永远存留下来(“影在而形身俱在,影留而形身常留,是不奇而又奇乎”)。照相做到了影与物的精准对应,甚至包括了物之运动,这很奇巧,但更加奇巧的是,电影使得过去的运动之物被记录下来,是对已逝的时间和运动的保留(“前日一举动之影即今日一举动之影,今日一举动之影即他日一举动之影也,是不奇而又奇乎”)。作者对摄影和电影特性的理解,更强调的是影对物的留存,虚拟影像所展现的“缺席的在场”,正是索引符号之于对象物的关系。随后作者还提到了跑马镜和X 光,并以致用观念指出,凭借记忆与复现,这些现代影像媒介可以为国家政治和家庭纪念服务。人类现代媒介的全部追求就在于对信息、图像、声音、影像实现自动性的生产、存储与传播,从古登堡印刷术、暗箱、幻灯,到打字机、摄影、留声机、电影,从光学、声学到书写,人最终从制作信息与图像的手工者变成自动媒介的操作者。③参见基特勒《留声机、电影、打字机》,邢春丽译,复旦大学出版社,2017 年,以及吕黎《“打字机”的前世今生——2017 年媒介考古学著作举隅》,《中国图书评论》2018 年第2 期。

而那些在暗影中飘忽而来的目光是对摄影机器即对观看的回应,连接了影像中的肉身存在与不同时间中的观者,它特别构成了摄影索引性的显现,说明了摄影索引的时间性——摄影照片是对像物在特定时空条件下在感光材料上的显影,那些生命曾经存在于那里,留下了印记,如今已消逝不见。劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)指出索引性本质上是一种时间性。摄影(电影)与时间有着特殊的关系,它能够在图像被拍下来的时候,同时保存那个时刻,形成那时(then)和现在(now)之间的辩证关系。[4]54-60在索引符号中,某些东西必须离开或已经离开,其物理的标记或痕迹,无论是当时的指纹或当下的日晷阴影,都是事物在特定时刻铭刻下的符号。面对卡夫卡的童年照片,本雅明深受感动,将照片中人的表情称为最后的“灵韵”:“从一张瞬间表现了人的面容的旧时照片里,灵韵最后一次散发出它的芬芳”,并认为摄影中的人的表情具有一种“神秘的功能,这种功能是一幅画成的图像永远无法具有的”[1]7。与本雅明类似,巴特将这称之为“摄影的幽灵”:“被拍摄的人或物,则是靶子和对象,是物体发出来的一种小小的幻影,是一种幻象。我姑且把物体发出的小小幻影称之为摄影的幽灵”[2]17。照片中的人的脸孔,尤其是人物投向摄影机的目光,暴露了摄影的辩证时间。在亨利·坎米奇(Henry Cammidge)拍摄的展现上海湖心亭茶楼的照片(图7)中,我们看到精雅的园林中有文人在活动,清晰的建筑与虚晃的人影形成对比。早期摄影快门速度不高,活动人物的影像常常会糊。虚糊的人影更显出摄影视觉的特点,摄影的真实性并不在于与对象酷肖,而在于对象的遗存,那个已经虚化为半透明的男子与孩童,具有摄影幽灵般的力量。在数字技术之前,摄影需要冲印才会显影,拍摄者并不能立时得到拍摄的图像,通常要间隔很久,须胶卷拍满后拿去冲洗,才能看到此前捕捉到的影像,这种时间延迟性更凸显了摄影的索引性。也许坎米奇想要拍摄的是愚园中精巧雅致的亭台楼阁,但当他拿到终于显影的照片,看到角落里也许是不小心入画的几个虚晃的人影,一定会被“摄影的幽灵”击中。也许拍摄者当时并未看到他们,但他们毫无疑问都在盯着摄影机,最终穿透画面,与观者相遇。胶片凝固下预设的和偶然的一切,呈现出生活本身的偶然与绵延。

图7 亨利·坎米奇《上海湖心亭茶楼》,19 世纪60 年代,蛋白印相,20.8cm×27cm,谢子龙摄影博物馆藏

图8-1 费利斯·比托《恭亲王奕䜣像》,1860 年,蛋白印相,13.7cm×11.3cm,谢子龙影像艺术馆藏

图8-2 费利斯·比托《恭亲王奕䜣像》,1860 年,蛋白印相14.9cm×10.1cm,盖蒂研究所藏

可见,这种神秘性源自早期摄影的特定技术条件。本雅明认为“这幅充满着无际悲哀的”卡夫卡童年照是与早期摄影的状况相对应的。“早期摄影中人们在观照世界时还没有欣然向往地抛弃神的观念,相片中那位男孩就是如此去看世界的。这世界周围笼罩着一种光晕,一种在看向它的目光看清它时给人以满足和踏实感的介质。这里,导致这种效果的技术安排又是显而易见的。相片上从最亮光到最暗阴影是绝对地层层递进的。……如同在镂刻凹版制片中的情形,希尔相片中的光线同样是充满艰辛地从黑暗处投射出来的,欧立克称此为由长时间曝光所导致的‘光线叠加’。”[1]19-21光与影是摄影索引性的来源,光挣扎着从深处投射进镜头,照片便成为拍摄对象生命的印记。而那些面对摄影机的目光不正像从画面深处投射出来的光线?在胶片上留下痕迹,更直接地与观的目光相遇,提示着这些目光的主人的真实存在。吴友如《我见犹怜》中的景深塑造,是否也意识到光线艰辛地从远处投射过来?

1860年,在第二次鸦片战争中,随军摄影师菲利斯·比托(Felice Beato)为恭亲王奕䜣拍摄了两张肖像照,这是中国皇族留存的最早影像。两张照片是连续拍摄的,姿态略有不同,一张侧身,一张正面。(图8)这种连续影像是摄影视觉的特点。观者不难体会那位刚刚签订了中英中法《北京条约》、在西方军事强权威压下屈辱的清廷皇室代表的惶惑心境,他尚未满三十岁,此刻不得不再次承受同样象征西方霸权的摄影机器的威压。应该是接受了摄影师的要求,他摆出姿势,但是难掩迷惘、忧郁的神情。英法联军中的英国陆军司令克灵顿将军在其日记中描述恭亲王被庞大的摄影机吓坏,以为是一台大炮。傲慢的欧洲人以此笑话没见过世面的清廷官员。也有漫画以此为题材(图9),实际上,这些记述和图像不过是展现了摄影本身的暴力性。12 年后,另一位著名摄影师约翰·汤姆森(John Thomson)为恭亲王拍下了又一张肖像照(图10),摄影技术的进步带来了更为清晰锐利的影像,也呈现出这位此时掌握着清廷内政外交实权的总理衙门大臣,在同治中兴、洋务运动的蓬勃氛围中,充满自信与掌控力的神情。

图9 《嘈杂画报》 (Le Charivari), 1858 年10 月15 日,复制于Brush and Shutters: Early Photography in China,edited by Jeffrey W Cody and Frances Terpak, Getty Research Institute, 2011, p. 60.

图10 约翰·汤姆森《恭亲王奕䜣像》,1872 年,出自Illustrations of China and Its People, 1873-1874 年

三、摄影的视觉与美学

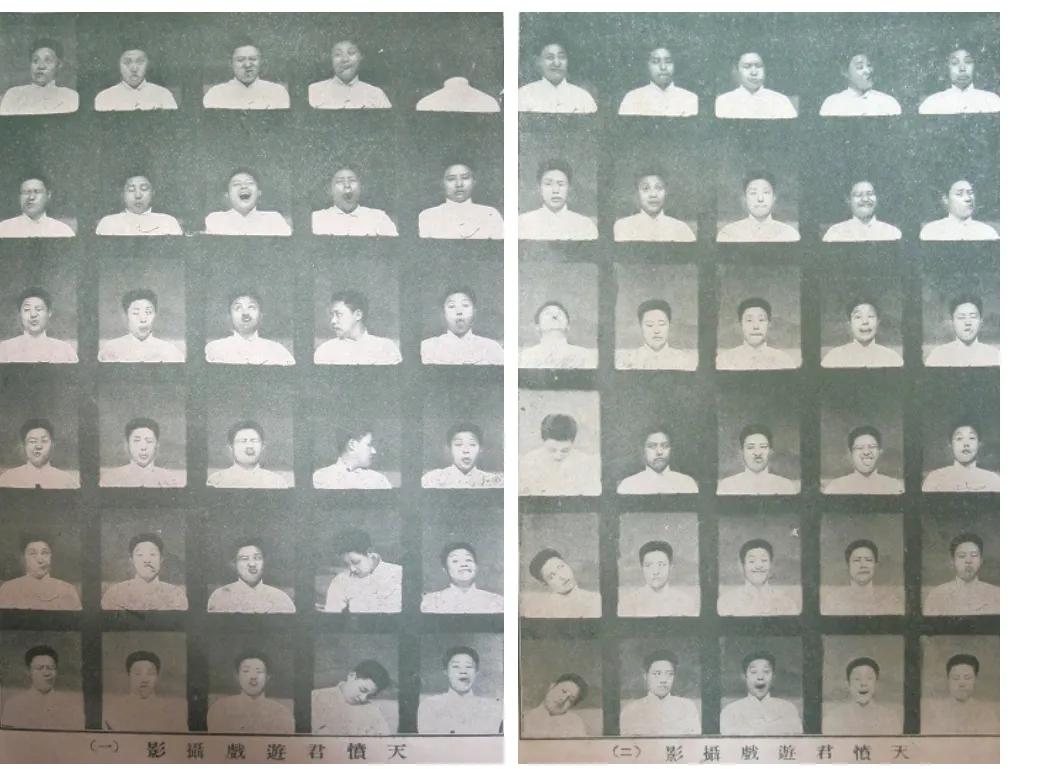

基于索引性的摄影,必定会发展出不同于绘画的美学追求。在一组更晚的20 世纪20 年代的街头人像作品(图11)中,设计师兼摄影师奥斯卡·佩恩(Oscar Birkett Payne)表现出摄影视觉的进一步发展。随着摄影技术和人机关系的发展,不同于晚清的照相馆肖像照,佩恩以连续抓拍捕捉街巷、田间各色普通人的瞬间表情与姿态,这些表情与姿态体现出人物的情绪、气质。尽管缺乏佩恩的文字记述,但我们可以想象他流连于中国江南的城市与乡村,捕捉充满诗意的景象——街头的茶客、雨后石板路上撑伞的行人、佛塔下的僧人……这种捕捉是摄影视觉的独特能力。这是摄影作为索引符号的美学倾向。索引是对象物的自然遗留,是一个无可辩驳的事实,是无需人工干预即可留下的材料痕迹,因此,未经改动的自然现实是最合乎摄影媒介属性的题材。克拉考尔曾对摄影的本性进行认定,认为照相跟未改动的现实具有一种明显的近亲性,这是摄影的本性。照片记录和呈现出来的是未经改动的现实,是在永恒的运动中不断变化的现实。摄影截取现实、凝固现实,摄影把生活的细节和表面的现象一点一点地复制出来,按照原样去展开、呈现出来。摄影青睐纯粹的瞬间、即时的自然,强调偶见的事物,抓拍街道车马行人等不断变化的生活。对于人像摄影来说,即使是最典型的肖像,也必须含有某个偶然性质的特点。精心构制出来的、“显见的构图型式”的照片,恰恰是跟摄影的本性格格不入的。摄影捕捉片段而非整体,但是它会通过这个片段暗示出景框之外、尚未进入景框的更宽广无垠的生活。“只有当它不给人以完整无疑的感觉的时候,才是合乎要求的。”[5]55-60摄影从那个客观的、不断变化的生活中,剥离出一个切面,形成碎片化的、生活流式的世界。近代中国人像摄影从何时开始自觉意识到并追求摄影的即时性与偶然性?关于这个问题尚无真正的思考,不过《小说丛报》刊登过一个“表情包”式的“游戏摄影”(图12)。摄影师自拍多张自己的各种夸张表情的照片,他一定是着迷于摄影的时间性,探究摄影记录瞬时的能力。这组照片充分体现出摄影对瞬间、断片、局部和细节的捕捉。

图11 奥斯卡·佩恩《街头人像》,1924—1929 年,银盐纸基,8.3cm×10.8cm,谢子龙摄影博物馆藏

图12 天愤君《游戏摄影》,《小说丛报》第二十期,1915 年

还有一组晚清与民国同题材照片的对比,让我们看到摄影视觉的深入。威廉·桑德斯(William Saunders)拍摄的第一张照片(图13)是典型的晚清照相馆中摆拍的职业百态。照相馆环境很简陋,背景没有布景,算命先生和他的顾客被摆置出正在算命的动作,还有一些道具、招牌和一幅用来参照相面的肖像画。一切都在呈现算命这件事里最典型的那些要素和动作。十年后,《哈珀周刊》(Harper’s Weekly)刊载了一张据此而作的图像(图14)④感谢泰康中心研究员杨岳老师提供此条材料。,不知名的画家新增了左下角的一些元素,并为画面增加了更具舞台感的光影效果,并且显然是为了凸显中国人的特征,给那张人像增加了一条怪异、完整的辫子。画报同时刊载了一篇介绍中国人算命的文章。这是近代西方画报呈现其他民族文化的常规做法,图像必须是典型的,越充分全面包含对象特征越是好的,桑德斯的摆拍特别符合这一要求,便于呈现基于他者性的中国元素。另一张20 世纪20 年代佩恩的作品(图15),则表现一位在街头等待顾客的百无聊赖的算命先生,枯树留影在墙上,显露出萧瑟的寒冬,冷风吹动了桌布,老人缩着手脚。枯树与寒风并不在画面之中,恰恰是景框外的东西搅动了画面,摄影在截取特定瞬间场景的同时,总是暗示了镜头之外的生活的无边无涯。我们难以想象这第二张照片会被画报选中去临摹作画来表现中国人的特征。摄影的偶然性与机会性,恰恰是反典型性的,摄影不同于此前人类最主要的图像方式——绘画,它截取时间与空间、人与事物的既成的、也是随机的状态。在佩恩所捕捉的画面中,意义是模糊的,一切只是生活的切片,是事物的表面;而桑德斯的照片在精心布置的背后是理性惯例的推究。

图13 威廉·桑德斯《算命的中国人》,1866 年,手工上色蛋白印相,20.5cm×27.3cm,谢子龙摄影博物馆藏

图14 《一位中国算命先生》(A Chinese Fortuneteller),《哈珀周刊》1878 年12 月28 日

图15 奥斯卡·佩恩《街头算命先生》,1924—1929 年, 银盐纸基,8.3cm×10.8cm,谢子龙摄影博物馆藏

在最初的传入阶段之后,人们开始对摄影形成一定的理论认识,同西方一样,这最初的理论化意识来自摄影能否成为艺术的一员。大量摄影理论文章探讨摄影如何“如画”,[6]但仍有理论指出:“画是画,照相是照相,虽然两者间有声息相通的地方,都各有各的特点,并不能彼此模仿。若说照相的目的在于仿画,还不如索性学画干脆些”[7]202。“或刻意描摩绘画之美,转失天趣。原绘画之事,意在笔先,以思致高远,超然物外为上乘。摄影之事,见景生情,以应物写形,发挥自然为正则”[8]218。摄影的领域区别于绘画,“应物写形,发挥自然”,“其对于自然之相接性,甚富矣”。[9]169这些对摄影自然记录本性的理解虽并不具有现代性异化反思的性质,却实实在在发展了一种有别于传统的现代摄影美学。

对现代视觉媒介具有高度敏锐性的康有为曾为欧阳慧锵的《摄影指南》(图16)题词,并对作者的摄影作品进行品评。这是近代中国最早的自觉的摄影评论之一。拍摄者欧阳慧锵因父亲经营了上海最负盛名的宝记照相馆,从小耳濡目染,《摄影指南》是其对摄影的技术与艺术的经验总结。书中包括多张照片作品,每张都详细介绍了拍摄时的环境条件、对象特征与技术参数等,以及署名“康更甡”的“画意”评语,如第21 图《街市》(图17、图18)。

图16 欧阳慧锵《摄影指南》封面、绪言,1923 年

图17 欧阳慧锵《街市》,《摄影指南》,1923 年

图18 欧阳慧锵、康有为《街市》,《摄影指南》,1923 年

这是现代汉语少有的形状,各种物理、光学、化学的技术参数与传统诗画意境语词结合在一起。吴盛青曾分析《摄影指南》,指出康有为将摄影照片置于传统“画”的系统中进行理解,使用诸如“疏淡参差”“庄严华贵”“壮游之志”等陈言惯语,说明文人通过诉诸悠久的诗画抒情传统使摄影影像得以被人理解接受,从而获得高级的视觉艺术地位。[10]一种技术图像在旧有的艺术脉络中得到安置,一方面这自然掩盖了摄影影像的媒介特殊性,另一方面,“疏淡参差”“庄严华贵”在一张张光影凝结的摄影影像中也获得了新意,这主要来自与康有为的“画意”评语并置的影像技术话语。在欧阳慧锵的技术话语中,“片性”是胶片的感光性质,“镜光”与“感光率”是光圈与快门,是对通过镜头的光量的控制,这三者是照相机拍摄的技术参数。此外的五、六条都是对被拍摄对象性质的记录:“天光”与“物光”是自然的光线条件和对象物对光线的反应状况,“动体速度”是对象物的运动速度,“方向”是对象物的运动方向,“距离镜箱”是对象物与摄影机之间的距离,这些都是对对象世界的把握。显然,在作者看来,摄影这一图像生成媒介与对象物之间具有更强的“相接性”,如何准确找到适合于自然对象的方法,是拍摄出优秀摄影作品的关键。而在对象物的诸多状态中,欧阳特别注重其运动性,速度、方向、距离,都是在调试摄影机与对象的位置关系,并选取合适的快门速度。作者在很多时候特别给出了快门速度的计算方式和选取思路,这意味着彰显摄影是对时间的切割,摄影切入时间,这不仅是对动体(飞机、奔马等)而言——呈现肉眼不可分辨的运动中的顷刻,对一切摄影对象物都是如此,摄影在变化的时间中捕捉瞬时的事物面貌。在此《街市》中,作者用附记显示其匠心:“其一,一切动体清楚。其二,阳光从左方射来,分出十字路形。其三,物体虽在阴影中,仍能分晰明显。其四,近处房屋之后,配以若隐若现之高楼,参差错落。其五,车辆与路人有行动停伫之态,有缓急方向之别”。而这都是创作者对自然对象的巧妙捕捉,无需组织,只需抓取,天光、物光、明暗、速度、方向,由合适的同光量作用于感光材料,留下自身的索引印记,更本质上是特定时间的显影。康有为的评点:“繁忙中寓恬静之状,盖尽摄景之能事”,在画意套语中,也直觉出动静结合的街市是摄影之“能事”,川流不息的街道是摄影最合适的题材,是摄影最能驰骋其本性的领域。这与克拉考尔的认识一致,“电影(包括摄影[引者加])热衷于描绘转瞬即逝的具体生活——倏忽犹如朝露的生活现象、街上的人群、不自觉的手势和其他飘乎无常的印象,是电影的真正食粮”[5]3。变动不居的自然在时间中没有固定的形状,无数事物表面匆匆而过,而摄影记取了自然的雪泥鸿爪。欧阳的技术记录与康有为的画意话语并置,前者为后者提供了一种技术图像的语境,“繁忙”与“恬静”的意境对比,成为准确的曝光所呈现的光影明暗,动体在瞬间的姿态与一定时间量里的移动拖影。当摄影成为自然的索引后,自然并非是给定的自然,自然的印记、切片与结晶反过来成为自然这一织体组织内在结构的显影。

在摄影师、作品、内容、风格等摄影史的主体内容之外,视觉性问题是一个更内在而核心的内容,并且蕴含在前述每一个部分之中。通过关注早期人像摄影中的表情与目光,进入摄影的索引性这一本体问题,我们看到一种新的摄影视觉的出现,感受到这种视觉经验的内容与质感,这种感觉经验是现代性技术文化在人的视觉与各种感觉经验领域作用的产物,构成视觉现代性的核心之一。由此我们也体会到,现代性作为一种在高举理性哲学的同时为身体感觉正名的文化,摄影确实是其在视觉与统觉领域最合适的表达者——索引真实、辩证时间、人机关系、事物的表面与细节、生活的断片与无限。