基于品质—状态双层次模型的民航飞行员心理健康评价指标体系构建

汪 磊, 邹 颖, 张梦茜, 瞿 凯

(中国民航大学 安全科学与工程学院,天津 300300)

安全是民航业的生命线,保障民航安全是民航发展的重要基础。人为因素一直是导致飞行事故发生的最主要原因[1],飞行员作为飞机的直接操作者,其异常心理会对飞行安全造成巨大威胁。“德国之翼空难”,正是由于副驾驶患有抑郁症而蓄意撞山,这为民航各界敲响重视飞行员心理健康的警钟。

随着民航客机驾驶舱日益智能化,飞行员的脑力负荷逐步增加,进一步加重了飞行员的工作压力,也使飞行员的心理健康问题比普通人群更为凸显。[2]除此之外,空难事故、新冠疫情暴发等重大社会事件也会对飞行员的心理健康带来巨大威胁。[3]针对飞行员的心理健康问题,美国联邦航空管理局(FAA)规定,飞行员需根据自身年龄及所需体检证书的类别每六个月到五年接受一次航医(AME)的体检,以此确定飞行员的心理健康状况,判断飞行员是否符合岗位要求;2018 年欧洲航空安全局(EA⁃SA)发布EASA.CAT.GEN.MPA.175 规定,要求从2021 年起航空公司要确保所有飞行员在受雇的24个月内并在开始飞行前接受心理评估,尽早发现飞行员的心理健康问题[4]。在2020 年12 月,中国民航局发布了《中国民航运输航空飞行员技能全生命周期管理体系建设实施路线图》,其中提及“心理胜任力是指飞行员心理健康状态和职业适应性心理与岗位胜任力要求的符合性;作为安全敏感岗位,飞行员的心理健康成为保障航空安全的关键因素之一”[5]。

目前,虽然已经有学者对飞行员的心理健康问题进行了相关研究,但大部分还停留在使用单一量表或选择部分心理症状如焦虑、抑郁等来描述飞行员的心理健康状况,评价较为片面。同时,目前国内缺乏较为成熟的心理健康评价工具,无法对飞行员的心理健康进行较为全面及科学地测量。因此,本研究拟提出民航飞行员心理健康评价模型,并在此基础上初步建立的民航飞行员心理健康评价指标体系,为民航飞行员心理健康风险防范提供理论指导。

一、 心理健康研究进展

1. 心理健康的定义

1946 年,世界卫生组织(WHO)将健康定义为:“一种身体上、精神上和社会适应上的完好状态,而不是没有疾病及虚弱现象。”[6]2这一定义引出了三个与改善健康至关重要的观点:心理健康是健康的一个组成部分;心理健康不仅仅是没有心理疾病;心理健康与身体健康和行为密切相关。2001 年,WHO 进一步提出:“心理健康是……一种幸福的状态,在这种状态下,个人能够实现自己的能力,能够应对正常的生活压力,能够富有成效地工作,并能够为自己的社区作出贡献。”[6]2第三届国际心理卫生大会认为,“心理健康是指人们对环境及相互间具有最高效率及快乐地适应情况,不仅要有效率,也不只是要有满足感,或是愉快地接受生活的规范,而是需要二者兼备。心理健康的人能保持平静的情绪,敏锐的智能,适应社会环境的行为,愉快的气质。”[7]中国民航局在2015 年印发的《飞行员心理健康指南》及2020 年发布的《中国民航运输航空飞行员技能全生命周期管理体系建设实施路线图》中均提出:从广义上讲,心理健康是指一种高效而满意的、持续的心理状态;从狭义上讲,心理健康是指人的基本心理活动的过程内容完整、协调一致,即认识、情感、意志、行为、人格完整和协调,能适应社会,与社会保持同步。[5][8]4

从以上定义可以看出,目前心理健康多被归结为一种“满意/幸福状态”,个体在此状态下具有“基本心理活动过程内容完整、协调一致”“能适应社会”等特点,虽对心理健康进行了一定的归纳总结,但仅仅将心理健康定义为一种状态是不够的,它忽略了个体在受到外界不利因素后的自我恢复能力,即个体内部与心理健康相关的心理品质,这也是心理健康不可分割的一部分。因此,综合上述观点,本研究将民航飞行员的心理健康的定义归纳为:心理健康是飞行员个体能保持或受到扰动因素后恢复到较为满意的心理状态,以及与这种状态相关的健康心理品质。在心理健康状态下,个体的基本心理活动过程应保持完整、协调一致,能适应社会并有效地发挥自身的身心潜力与积极的社会功能。

2. 心理健康模型

(1) 传统心理健康模型

20 世纪50 年代以前,心理健康的评价仅仅建立在个体是否存在某种负性的心理症状(如焦虑、抑郁等),这种心理健康评价模型被称为精神病理学模型(Psychopathology,PTH),也称为传统心理健康模型[9]81[10]67。传统心理健康模型认为若个体不存在某种负性心理症状,就可以评价为心理健康。这种评价方式在一定程度上提高了人们对心理问题诊断以及治疗的重视,但忽视了个体的积极特征和自我恢复的能力,使心理健康评估过于片面,无法对人群的心理健康状况进行科学、精确地评估及分类。[9]81[10]80-81[11]67-68

(2) 心理健康双因素模型

针对传统心理健康模型中的心理症状单一评价模式,部分学者提出了质疑,如Jahoda 提出“无疾病可能是构成心理健康的必要但不充分的标准”[12],这种说法挑战了传统心理健康模型的一维观点。近20 年来,积极心理学的兴起更加让人们认识到,对心理健康的评价仅仅关注心理疾病是不够的,更应该关注个体的积极特征[13]。西方的研究者们在上述观念的基础上提出了心理健康双因素模型(Dual-factor model of mental health,DFM),主要包括Greenspoon 等提出的“心理健康双因素系统”[9]81-105、Keyes 等提出的“心理健康完全状态模型”[14]及Suldo 等提出的“心理健康双因素模型”[15]。他们强调心理健康是一种完整的心理状态,主张同时对积极心理健康状态(主观幸福感)和消极心理健康状态(心理症状)进行考察。心理健康双因素模型是对传统精神病理学模型的超越,打破了心理疾病作为心理健康评判的单一视角,具有一定的进步意义。

(3) 心理素质与心理健康关系模型

随着心理健康研究的不断深入,研究者发现,心理健康双因素模型对于心理健康的评价也仅仅停留在表面,了解个体的积极和消极状态只是评估的开始,它无法从根本上预测、预防、维护和促进个体的心理健康。要进行心理健康的全面评估,需要进行更深一步的考量。王鑫强等学者在素质—应激模型[16]的启示下提出,对于心理健康的评价不应仅仅停留在外在的状态表现,还应考虑内在的本质特征,因此在心理健康双因素模型的基础上增加了“心理素质”这一概念,形成了心理素质与心理健康关系模型[11]67-68。其中的“心理素质”是指以生理条件为基础的,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,具有基本、衍生和发展功能的,并与人的适应行为和创造行为密切联系的心理品质[17]144;而“心理健康”则主要是指心理健康双因素模型中的积极心理健康状态和消极心理健康状态。由此可以看出,“心理素质”本质上是一种稳定的心理品质,“心理健康”本质上是一种心理状态,两者存在品质与状态的区别,可以由内而外进行心理健康评价。

该模型综合考虑了心理素质、积极心理状态和消极心理状态三种因素,从内外两个层面考察个体的心理健康,具有较强进步性。但该模型在对“心理健康”定义时存在一定的矛盾之处,“心理素质与心理健康关系模型”中的“心理健康”实际上仅指心理健康状态,但整个模型所表达的心理健康却包含心理品质和心理状态两个层面,两者的差异可能会使读者产生困惑;同时该模型并未指出较为明确的指标体系,难以推广及走向应用。

二、 心理健康品质—状态双层次模型

1. 品质—状态双层次模型构建

为进一步弥补心理素质与心理健康关系模型的不足,优化心理健康评价模型,本研究在原模型的基础上,基于“心理素质”与“心理健康”的本质与内涵,提出“品质—状态双层次模型”,从心理品质与心理状态两个层面评价心理健康。

(1) 心理品质层面

心理品质层面对应原模型的“心理素质”部分。对于心理素质的含义,不同学者有着不同的见解。通过分析可以发现,大多数学者在对心理素质的涵义或结构定义时,主要关注人格要素(个性要素)、能力要素(适应性要素)两个方面,而人格与能力构成了人的心理特性[18-20]。从这两个角度入手,可以较为科学且全面地构建心理品质层面评价维度。

在选取评价要素时,并非需要将所有的人格或能力指标均纳入考察范围。张大均在进行心理素质与人格关系总结时,提出心理素质以人格为内容结构的前提,但是人格内容是否能进心理素质内涵,还要以它们是否有相应的适应和健康功能为取舍依据。[17]145此观点同样适用于能力要素的选取,但张大均所认为的心理素质中包含了一般认知能力、元认知能力等[21],这些基本的能力要素并不适宜作为心理健康的评价指标。因此,结合以上两个要素及心理健康的内涵,选取自我倾向及适应能力作为心理品质的评价维度,自我倾向主要涉及个体自我评价、自我控制等人格类要素,而适应能力主要是指个体适应社会或外界环境的相关能力,这两个要素可较好地与心理健康内涵贴合,且可以较为全面地反映个体的心理品质。

(2) 心理状态层面

心理状态层面对应原模型中的“心理健康”部分,关注个体的心理健康状态。该层面从个体消极心理状态(简称为“消极状态”)和积极心理状态(简称为“积极状态”)两个方面入手,进行个体外在心理状态的考察。

依据上文对心理品质、心理状态两个层面评价要素的选取,构建品质—状态双层次模型(如图1所示)。

2. 品质—状态双层次模型作用机制

品质—状态双层次模型可以较好展现个体心理健康的运作机理。心理品质是个体心理健康的根基,该部分是趋于内隐、相对静态的;而心理状态是个体心理健康状况的外在表现,是个体心理品质与外界环境因素相互作用的结果,该部分是趋于外显、相对动态的。两者之间可以相互影响,形成个体心理健康的动态变化。

具体来说,当个体面对消极影响因素(如负面生活事件等)或积极影响因素(如社会支持等)时,这些环境因素首先作用于个体的心理品质,进而造成个体心理状态的变化,而长期保持某一心理状态会反作用于个体的心理品质。从结果来看,短期环境因素作用于个体的结果主要表现为个体的心理状态发生变化,心理品质相对稳定。在心理品质功能一定时,心理状态的变化主要受环境因素强度的影响,即环境因素的空间维度。长期环境因素作用于个体则主要表现为个体的心理品质发生变化,而心理状态相对稳定。对于心理品质来说,遗传因素的影响是相对稳定的,心理品质的变化主要受长期环境因素的影响,即环境因素的时间维度。

以负面生活事件为例,当个体受到负面生活事件影响时,个体心理品质中的自我倾向、适应能力首先发挥应对功能,若应对良好,则个体可以继续保持积极状态;若应对不利,那么个体可能从积极状态转变为消极状态,如出现焦虑、抑郁等心理症状。此时,心理品质主要发挥适应功能,若个体能够较好适应外界环境,则个体可以从消极状态重新恢复到积极状态,但若个体适应能力较差,那么个体将会继续保持消极状态,长期的消极状态将会反作用于个体的心理品质,带来不利影响。

三、 飞行员心理健康评价指标体系构建

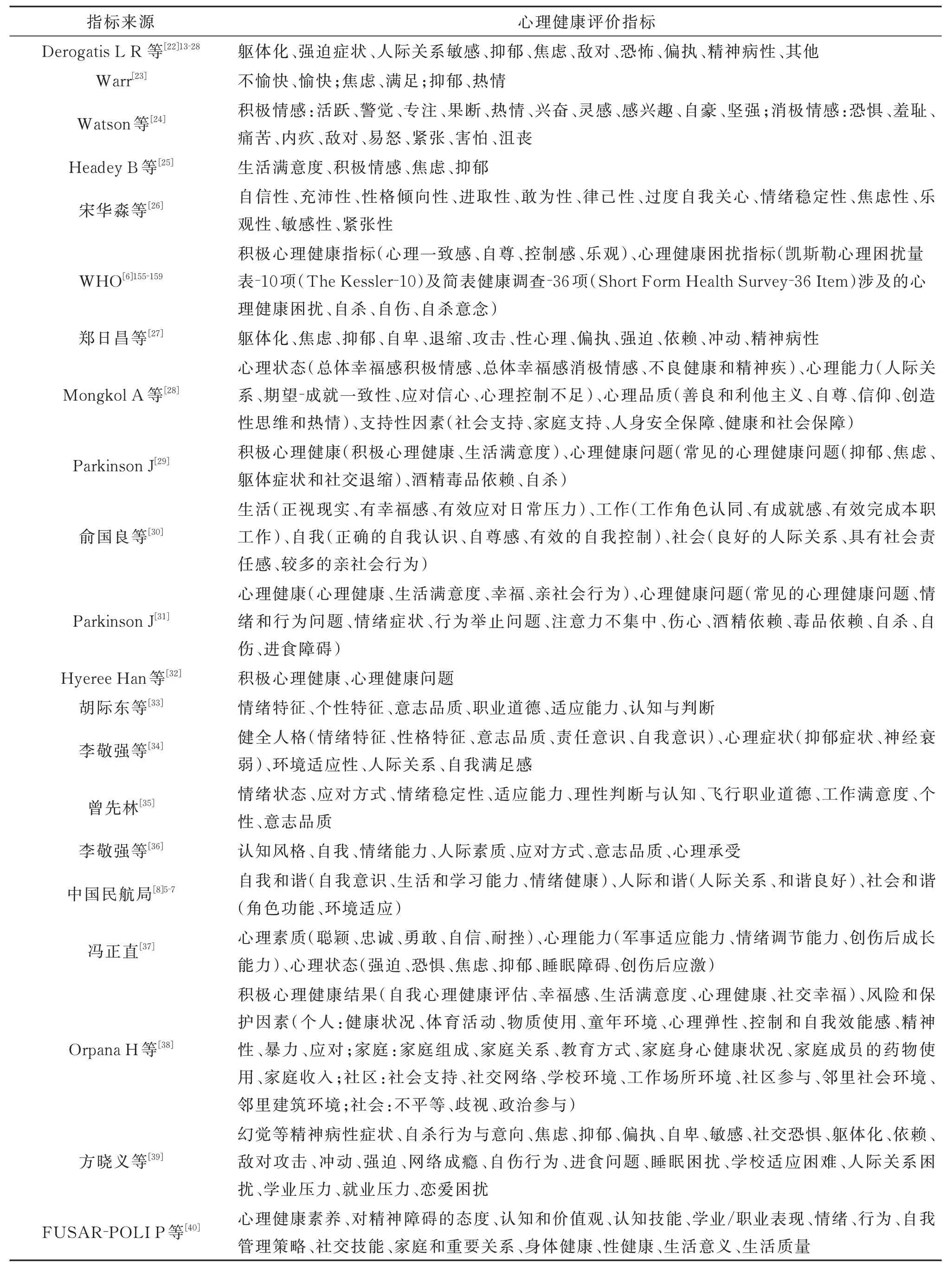

为实现对飞行员心理健康状况的监管,需在构建的品质—状态双层次模型的基础上,选取更为具体的测评指标。因此,本研究在对国内外与心理健康评价指标选取及心理健康测评相关的文献进行研究分析及汇总(见表1)的基础上,结合品质—状态双层次模型以及民航飞行员的职业特点,选取民航飞行员心理健康评价指标。

表1 心理健康评价指标汇总

对上述文献研究发现,各位学者对心理健康指标的选取各不相同。本研究主要是从个人层面进行飞行员心理健康指标的选取,并不考察家庭、社区等层面相关指标;与此同时,需要筛选出心理健康的直接评价指标,而非社会支持、身体疾病等间接评价指标。在以上两个前提下,通过归纳总结可以发现,前人对个人层面的心理健康指标选取主要从三个角度入手:①个体存在的心理健康问题或心理症状方面的指标,如:抑郁、焦虑、精神病性及自杀等;②幸福感、生活满意度等积极心理状态指标;③积极的心理品质类指标,如自尊、自我控制、适应能力等。这三个角度与构建的品质—状态双层次模型中消极状态、积极状态、心理品质三个部分相呼应。因此,可以基于此进行相关评价指标的选取。

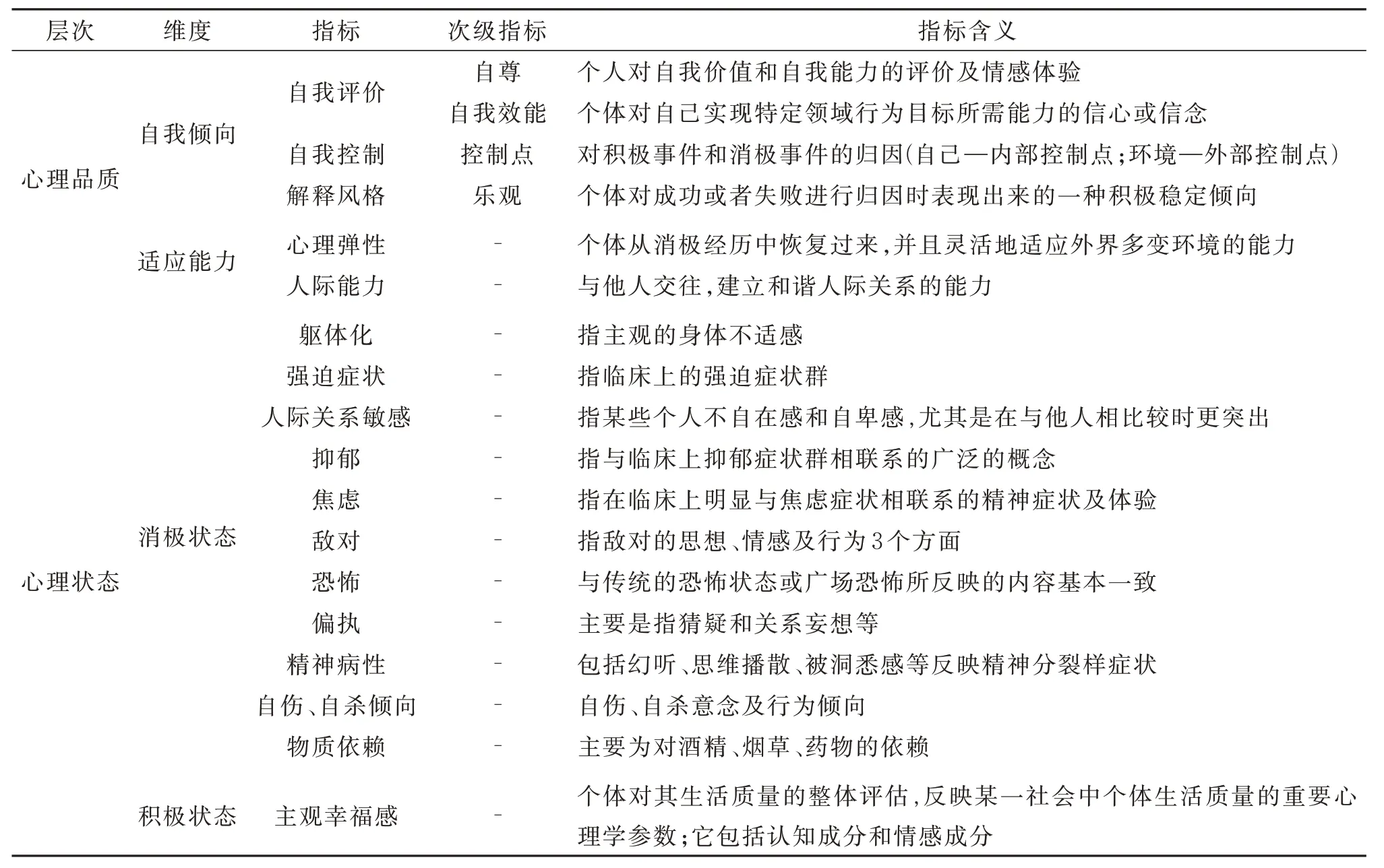

1. 心理品质部分指标选取

(1) 自我倾向

在自我倾向方面,前文中大多数学者选取了自尊、自我控制等指标,除此之外,还需考虑的是世界卫生组织所提出的“乐观”这一指标。首先,自尊是指个人对自我价值和自我能力的评价及情感体验[41-43],可归为一种自我评价。自我效能感是个体对自己实现特定领域行为目标所需能力的信心或信念,亦为一种自我评价,自尊与自我效能感均与心理健康有着密切联系,均可作为自我倾向中的自我评价指标。其次,在自我控制方面,依据世界卫生组织对自我控制概念的解释,即人们认为自己在多大程度上控制了那些对他们生活有重要影响的力量,实为对控制点的评价[6]156。趋于内控性的个体,更易保持较高水平的心理健康[44],因此可选取控制点作为该部分指标之一。最后,在乐观方面,乐观实为一种解释风格,是个体对成功或者失败进行归因时表现出来的一种积极稳定倾向,与悲观相对应。众所周知,个体的解释风格越趋于乐观,越容易保持较高的心理健康水平,因此乐观可作为自我倾向中解释风格指标。

(2) 适应能力

在适应能力方面,大多数学者考虑到了人际关系指标,且在适应能力的测量方面,目前较为常用的工具——文兰适应行为量表(Vineland Adaptive Behavior Scales)所涉及的各个指标中,比较切合心理健康含义的为人际交往能力(以下简称为“人际能力”),人际能力主要是指个体与他人交往,建立和谐人际关系的能力[45]。飞行员的每次飞行可能需要与不同机组人员搭档,需要不断重新适应新的人际关系,良好的人际能力不仅能够使民航飞行员更好地适应社会,并且它也是民航飞行员心理健康的重要表现,因此,将人际关系作为社会适应能力指标之一。

除此之外,世界卫生组织提出,决定心理健康和心理疾病的个人因素应包括每个人处理思想和情感的能力,生活管理和情绪恢复能力[6]9,即引出心理弹性(resilience)这一指标,心理弹性为个体从消极经历中恢复过来,并且灵活地适应外界多变环境的能力[46]。心理弹性较高的人能在复杂的压力和逆境中调节好情绪,并能做出良好的应对[47],这对于民航飞行员来说至关重要。大量研究表明,积极情绪和心理弹性之间存在密切关系,心理弹性与心理健康之间存在显著的预测关系,因此可选取心理弹性作为社会适应能力指标之一。[48]

2. 心理状态部分指标选取

(1) 消极状态

消极状态指标主要聚焦于个体存在的心理健康问题或心理症状。大多数学者在指标体系中仅选取了较为常见的心理症状,如焦虑、抑郁指标等,但作为对民航飞行员心理健康的评价,需全面考虑心理症状指标。症状自评量表(SCL—90)[22]13-28是由Derogatis 开发的、公认较为权威的心理症状自评量表,在国内有着非常广泛的应用。该量表共涉及9 类心理症状:躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性,较为全面地概括了心理症状的种类,因此,可将这九类心理症状作为消极状态指标之一。

除了以上指标外,还需考虑自杀倾向这一指标。历史上发生过多起由于心理健康问题引发的不安全事件或空难事故,飞行员的自杀倾向严重威胁民航安全。个体的自杀倾向除了伴随较为严重的心理健康问题,还可能是因为突然陷入较大困境而临时起意,且几乎一半的飞行员自杀都与酒精和毒品有关。[49]此外,个体也可能无自杀意念,但存在自伤倾向,即存在采取一系列反复、故意、直接伤害自己身体的意图或行为,同样列为需要考虑的评价指标。因此,自伤及自杀倾向、物质滥用均是除了九类心理症状之外需考虑到的心理健康问题,需将它们作为消极状态指标。

(2) 积极状态

积极状态指标的选取主要聚焦于主观幸福感(Subjective Well-Being,简称SWB),其与心理健康有着密切的联系。主观幸福感是人们对自己生活的评估与评价,大多学者认同SWB 由三个不同维度组成,它既包括反思性认知判断,如生活满意度,也包括对生活的积极、愉快的情绪与不愉快、消极情绪的情绪反应,即生活满意感积极情感、消极情感。当人们对自己的生活、工作和健康等作出判断时,他们会与自己追求美好生活的标准进行比较,而产生相对性的情绪体验。[50]目前,越来越多的研究者使用主观幸福感作为心理健康的重要指标,从积极的意义评价人的心理健康。[51]有研究发现,主观幸福感中的生活满意度和积极情感都是健康行为的预测因子。[52]因此,将主观幸福感作为积极状态这一部分的评价指标。

综上所述,构建基于品质—状态双层次模型的民航飞行员心理健康评价指标体系(见表2)。

表2 民航飞行员心理健康评价指标

四、 结论

民航飞行员的心理健康对保障飞行安全至关重要,飞行员心理健康状况恶化可能会带来灾难性后果。为及时监管飞行员的心理健康状况,本研究提出了心理健康品质—状态双层次模型,并基于模型初步建立起民航飞行员心理健康评价指标体系。

心理健康的评价经历了较长的理论发展,从只片面关注个体是否存在某种负性的心理症状的传统心理健康模型,发展到关注个体的积极心理健康状态的心理健康双因素模型,再至国内学者提出的心理素质与心理健康关系模型,增加了心理素质这一概念,构建了较为全面的心理健康模型,具有很大的进步意义。但该模型在“心理健康”定义上存在矛盾,且无较为明确的指标体系,具有难以推广、应用等缺点。因此,本文在心理素质与心理健康关系模型的基础上,根据原模型中“心理素质”及“心理健康”的本质,构建心理品质—状态双层次心理健康评价模型。心理品质、心理状态是“本”与“标”的关系,两者可以通过由内而外、由静至动两个层面对飞行员进行较为全面的心理健康评估。

在模型中心理品质、心理状态次级结构(指标)的构建方面,本研究认为不能仅从两者的定义及构成要素入手,需在此基础上同时考虑次级结构(指标)是否具有适应及健康的功能,如此才能更好地构建心理健康评价模型。因此,综合心理素质的人格及能力两个构成要素以及心理健康的内涵,心理品质部分选取自我倾向及适应能力作为次级结构,心理状态部分选取消极状态及积极状态作为次级结构,形成了品质—状态双层次模型。本模型体现了个体心理品质、心理状态的“本”与“标”的关系及两者在外界环境因素影响下的相互作用机制,能够较好展现个体心理健康的作用机理。

为进一步构建民航飞行员心理健康评价指标体系,本研究在模型的各维度基础之上,通过分析心理健康评价的相关文献并结合民航飞行员的职业特点,进一步选取更为具体、易于测量的指标。需要注意的是,本研究立足于个体层面进行指标选取,并不考虑家庭或社会等层面的指标,并且选取的指标为心理健康的直接评价指标而并非影响因素指标。不乏有学者选取社会支持、身体健康等作为心理健康的评价指标,以社会支持为例,社会支持的确与心理健康有着密切的联系[53],拥有较多社会支持的个体更易保持心理健康[54],但是,社会支持只是心理健康的影响因素而非组成因素,影响因素的最终结果会通过个体的心理健康组成因素表现。因此,本研究只聚焦于个体心理健康组成要素即直接评价指标。在此前提下,经过各指标筛选,心理品质部分中的自我倾向维度选取4 个末级指标,适应能力选取2 个末级指标;心理状态部分中的消极状态选取11 个末级指标,积极状态选取1 个末级指标,最终初步形成民航飞行员心理健康评价指标体系。

本文虽初步形成了品质—状态双层次模型及民航飞行员评价指标体系基本架构,但该指标体系可能仍存在尚未考虑到的心理健康评价指标,且要实现模型及评价指标体系的应用与推广以及民航飞行员心理健康动态监管,仍需要进行大量的相关后续工作,如民航飞行员心理健康的模型及评价指标体系进一步优化;将心理健康测评指标工具化;寻找试点单位进行初步测评,验证工具有效性,并进行工具完善;全民航推广使用,建立民航飞行员心理健康数据库,制定心理健康评价标准;对民航飞行人员心理健康动态监控,对心理异常人员及时进行有效干预。由此可见,评价及管理民航飞行员的心理健康工作任重而道远,整个过程需要社会各界相关学者进行大量研究与探索。