两岸社区治理经验融合的晋安“炼苗”机制与探索

宋琴 杨国永

摘 要: 【目的/意義】两岸社区治理经验融合有助于两岸同胞增进心灵契合,促进两岸社会融合发展。以福州市晋安区为例,探索两岸社区治理经验融合的晋安“炼苗”机制与实践以期为两岸社区治理融合提供经验借鉴,进一步促进两岸社会融合。【方法/过程】在实地调查的基础上,采用文献研究与分析归纳方法,从政策移植视角出发,构建两岸社区治理经验融合的“炼苗”机制,对福州市晋安区探索两岸社区治理经验融合的实践进行分析。【结果/结论】结果显示,晋安区两岸社区治理经验融合还存在社区居民参与程度较低,社会组织功能发挥不足,治理效能有待提升等问题。为进一步推进两岸社区治理经验融合,促进两岸融合发展,两岸社区治理经验融合实践应注重激活社区居民参与活力,充分发挥社会组织的治理功能,主动提升社区治理效能,促进社区治理的可持续性。

关键词: 两岸融合发展;社区治理;经验融合

中图分类号: C916 文献标志码: A 文章编号: 1673?5617 ( 2023 ) 03?0001?07

Mechanism and Exploration of “Refining Seedling” in Jinan District

of Fuzhou Based on the Integration of Cross-strait Community Governance Experience

SONG Qin,YANG Guo-yong

(College of Public Administration and Law, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002, China)

Abstract:【Objective/Meaning】The integration of the community governance experience on both sides of the Taiwan Straitswould help the compatriots on both sides of the Taiwan Straits to enhance their spiritual fit and promote the cross-strait socialintegration and development. By exploring the the mechanism and practice of “refining seedlings” in Jinan District of Fuzhoubased on the integration of cross-strait community governance experience, it could provide experience for the integration of crossstraitcommunity governance and further promote the cross-strait social integration. 【Methods/Procedures】On the basis of fieldinvestigation, from the perspective of policy transplantation, the “refining seedling” mechanism for the integration of the crossstraitcommunity governance experience was constructed by using the methods of literature research and analytic induction, and thenthe practice of exploring the integration of the cross-strait community governance experience in Jin an District of Fuzhou wasanalyzed. 【Results/Conclusions】There were still some problems in the integration of the cross-strait community governanceexperience in Jinan District, such as the low participation of community residents, insufficient function of social organizations, andthe governance effectiveness need to be improved. In order to further promote the integration of the cross-strait communitygovernance experience and promote the cross-strait integration and development, the practice of the integration of cross-straitcommunity governance experience should focus on activating the participation vitality of community residents, giving full play tothe governance function of social organizations, actively improving the effectiveness of community governance and promoting thesustainability of community governance.

Key words: cross-strait integration and development;community governance;integration of experience

习近平总书记在党的二十大报告中指出:两岸同胞血脉相连,是血浓于水的一家人;要深化两岸各领域融合发展,促进两岸同胞心灵契合[1]。福建与台湾一衣带水,同根同源,具有深厚的“五缘”优势,福建处在两岸融合发展的最前沿,在促进祖国统一中发挥着重要作用。近年来,福建不断探索两岸融合发展的新路,正成为台胞台企登陆的第一家园。不少台胞选择在福建工作、生活,同时也对大陆社区生活提出了不同的要求。台湾地区社区营造经历数十年的发展,已形成一定模式和经验;然而,大陆的社区建设仍然滞后于经济发展水平,难以满足社区居民的生活需要。福建省福州市晋安区自2018 年开始两岸农村社区发展经验融合实验探索,其通过引进台湾社区营造人才,学习台湾社区营造经验,力求融合两岸社区治理经验,改善当前大陆社区建设状况,探索社区治理新模式,致力于打造台胞台企登陆的第一家园,吸引台胞在陆定居,促进两岸社会融合。

1 文献综述

1.1 两岸社区治理的比较研究台湾社区治理与大陆社区治理存在一定的共性特征。两岸社区治理的根本目的都是为了提高居民社区治理参与度,促进经济社会发展;两岸社区治理模式都主张限制政府职能和作用,提倡将理应由社会承担的职责归还社会,放权给社区,推进社区向自治方向发展,充分发挥社区居民的主动性和参与性[2]。

有学者认为,大陆与台湾社区治理的差异,很大程度上与所处的社会结构、政治环境相关。其具体差异表现在:(1)大陆社区治理坚持管理主义和问题导向,台湾社区治理注重于解决复杂性、多元化问题[3]。(2)就现行组织而言,大陆社区组织更具行政层级色彩[4]。张演锋等[5] 通过比较大陆及台湾两个社区治理主体因素,表明大陆D 社区是行政力量主导的社区治理,而台湾Z 社区是社会力量主导的社区治理,其实现了“社会协同”与“公众参与”的有机统一。(3)社区居民的参与程度不同。大陆居民社区治理自主参与意识较为薄弱,通常为被动参与;台湾社区居民是社区治理中不可或缺的一部分,居民可参与社区决策,社区居民参与社区治理在台湾已成为一种传统。(4)民间社会组织和其他社会力量作用不同。台湾民间社会组织等团体在社区治理中发挥了至关重要的作用,而大陆民间力量发展缓慢,力量薄弱,对于参与社区治理还处于起步阶段[2]。

1.2 台湾社区营造的经验研究

台湾社区营造历经20 余年,其过程并非一帆风顺。田云等[6] 通过调研台湾桃米社区营造案例,认为台湾社区营造的成功实践,主要经历了社区空间改造、地方产业振兴和文化艺术活动复兴3 个阶段。王桂亭[7]通过梳理台湾社区营造政策的转变,总结出“文创”“赋权”“参与”3 个关键词;“文创”涉及社区营造的永续发展,“赋权”则决定了社区营造的决策模式,“参与”关乎社区主体的改造,三者统一于居民素质的提升与社区的整体发展。黄耀明[8] 认为台湾社区营造的主要经验有5 点:(1)政策主导,无论是国民党还是民进党主政时期,均设立专门行政部门负责社区营造计划的实施;(2)广泛的社会参与,各类非营利组织积极参与是推动台湾社区营造的重要力量;(3)通过发展具有特色的文化创意产业助推乡村产业振兴,以此弘扬在地文化,提升居民认同感和归属感;(4)在地活化,基于乡村不同特色,激发其内生发展动力;(5)人才智库支持,通过引导乡贤精英重返乡村,为乡建乡创提供智力支持,同时激发了居民的家园情怀。

1.3 两岸社区治理经验融合的研究

当前,关于两岸社区治理经验融合的研究主要集中于台胞或台湾社会组织参与大陆社区治理的研究。江振娜[9] 通过考察台湾上趣智业团队参与的泰宁“耕读李家”项目,总结出台胞参与福建乡村建设是理念“传输—转化—重塑”的动态过程,认为台胞参与福建乡建乡创有助于落实大陆惠台政策和促进闽台融合发展。郝亚光等[10] 構建了“嵌入度—回应性”分析框架,并通过调研福州市梅城印记特色历史文化街区发现,完善的嵌入机制、参与机制和共赢机制是台湾文创团队与当地居民形成“心灵契合”型融合的关键。厦门市主动将社区治理与两岸同胞融合发展相结合,探索出了专家参与、多元共治、家园文化3 种不同的台胞参与社区治理的融合发展模式,不仅实现了社区治理的共建共治共享,还促进了两岸同胞的心灵契合[11]。巨东红[12] 通过厦门市台胞台属社区参与状况调查发现,台胞台属参与社区志愿服务活动的意愿高,认为台胞参与社区文体活动、捐款捐物和帮助困难群体是增强台胞社区参与和幸福感的主要途径。两岸社区治理交流政治性弱,能够引起两岸同胞的生活共鸣,增进相互沟通、理解和共识,有助于两岸融合发展[13]。

通过梳理文献发现,学界关于两岸社区治理的相关研究较为丰富,为本文提供了坚实的理论基础,但关于两岸社区治理经验融合的研究多集中于台胞参与大陆社区治理的实践,鲜少有将台湾经验“移植”到大陆,与大陆社区治理融合,进而形成社区治理新模式的研究。因此,本文通过研究两岸社区治理经验融合的晋安“炼苗”机制与实践,探索促进两岸融合发展的现实路径。

2 两岸社区治理经验融合的晋安“炼苗”机制内涵

2.1 理论依据

政策移植指将一种政策从一处向另一政策环境迁移,使其仍能产生政策效果的过程。根据英国学者Dolowitz 和Marsh[14] 所下的定义:“政策移植是一个过程,在这个过程中,在一个时间或地点存在的政策、行政管理安排或机构被用于在另一个时间或地点来发展有关政策的知识、行政管理安排和机构”,政策移植不是对原有的政策的照抄照搬行为,而是进行创新和改变;需要将移植的政策与本地的实际环境、资源及实践相结合,进而推动政策移植的“再生产”过程,从而推动政策在移植地的发展、创新、执行[15]。政策移植的目标是将在某地产生效用的政策移植到异地,使其在异地能产生效用提升等良好效果。反之,如果政策移植无法在新的政策环境下产生预期的效果,那么政策移植在此过程中就不能说是成功的。总而言之,政策移植是外来政策在相关利益主体的作用下,嵌入并作用于本土政策环境,实现与本土政策资源优化重组的过程。因此,在政策移植过程,需要考虑到政策移植的双方的契合问题[16]。

政策移植并非书面条文的移植,政策是规则与文化的结合,政策需要本土政策文化的支持才能发挥作用。如果被移植的政策不能在新的政策环境中与其文化、制度相融合,那么其政策移植将失灵[17]。台湾与大陆虽同根同源,但在文化及机制体制上仍存在较大差异,将台湾政策移植至大陆,若不能与大陆的规则、文化融合,将难以产生良好的政策效果。晋安区两岸社区治理经验融合的实践正是将台湾社区营造经验移植至大陆,在16 个社区进行试点“炼苗”,而后推广至全区80 多个社区中的过程,以此让台湾社区营造经验在大陆社区生根发芽。其政策移植的成功经验取决于政策移植中的“炼苗”过程,可为大陆地区两岸社区治理融合提供可复制、可借鉴的经验。

2.2 机制内涵

“炼苗”一词来源于植物学,原指将植物组培幼苗在实验室中适应环境并采取断水、控肥等措施进行锻炼,使其在定植后能够适应露地不良环境的过程。将“炼苗”一词借用到政策移植过程中,则指政策在移植试点地区与当地文化、规则相融合的过程。通过政策“再生产”实现政策创新使得被移植政策适应新的政策环境,避免产生政策移植失灵的现象。本文借用“炼苗”概念类比社区治理人才、组织和经验从台湾到晋安登陆初期的适应过程。

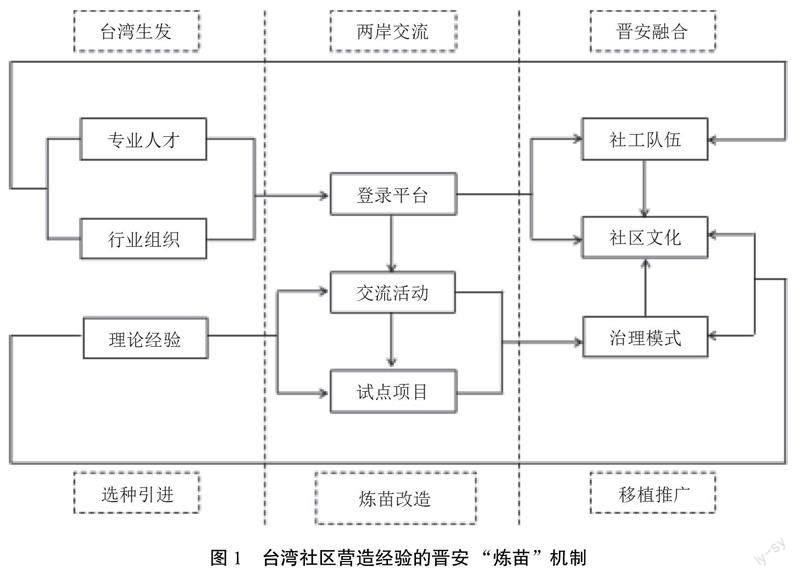

“苗”比喻台湾社区营造专业人才、行业组织以及理论经验等,社区营造政策在台湾产生的过程即是“幼苗”在组培瓶中培育繁殖的过程;台湾社区营造人才、组织、经验登陆晋安区,为其适应大陆环境的初期过程,晋安区则是“幼苗”锻炼的实验室。晋安区凭借全国农村社区治理实验区的契机,建立登陆平台、组织交流活动、探索试点项目,为台湾社区营造经验登陆创造良好的“实验”环境;同时,结合实际对社区治理模式进行在地化改造,对台湾社区发展政策及模式进行“再生产”,在晋安区不同城乡社区进行融合实践推广,培育了本土社工队伍,产生了本土社区文化,逐步形成了一套可移植推广的社区治理模式(图1)。

2.3 功能特点

2.3.1 经验融合功能 晋安“炼苗”机制为两岸社区治理提供了经验借鉴、组织交流和人才互动的平台,为两岸社区治理交流创造了一个良好的渠道。两岸基层社区工作人员通过实地参访、面对面交流、跨海峡联线等方式,互相了解各自社区的治理模式、文化底蕴等。在持续的交流中,晋安区吸收台湾社区营造中的家园理念、志工精神和居民广泛参与等优秀元素,借鉴台湾社区治理的优秀经验,打开晋安区基层社区工作者的工作思路,提高社区治理能力。台湾社区治理专业组织由来已久,通过两岸专业组织间的交流学习,将两岸社区治理交流由表层推向深层,建立常态性社区交流网络,增强两岸基层社会互信和认同,促进两岸社会融合。

2.3.2 参与融合功能 晋安“炼苗”机制通过“线上+线下”多渠道多方式地引进台湾社区发展专业人才,并请其入驻两岸社区交流中心,常态化指导晋安社区治理实践。晋安“炼苗”机制为台湾专业组织和专业人才提供了深入参与大陆社区治理的平台,台湾同胞围绕大陆社区环境改造、社工队伍建设、社区文化建设等公共问题,与大陆社区居民一同探讨解决社区治理问题,深入参与其中,实现真正意义上的融合,而非停留在融入阶段,推动两岸同胞心灵契合,促使两岸社会融合步入坦途[18]。

2.3.3 情感融合功能 晋安“炼苗”机制通过两岸社区治理融合建立了两岸民间交流的常态性网络,为两岸同胞情感联结提供了新的途径,促进了两岸社会之间情感性、日常性的民间交流。这是两岸建立互信的情感基础。只有通过两岸基层社区之间更加紧密的交流,才能体悟同祖同宗、血浓于水的情感,两岸民间交流能影响两岸同胞对彼此的看法,增进情感融合,进而促进两岸共同繁荣[13]。

3 两岸社区治理经验融合的晋安实践

晋安区是福建省省会城市福州市中心城区的重要组成部分,晋安区汇聚大量台胞台企,对台文化贸易交往源远流长。近年来,以“两王”(白马王、闽王王审知)文化为基础,晋安区对台工作优势突出,在促进榕台经贸、民间交流等方面取得了新突破。但在社区治理交流方面,尚处于零散和自发状态。2018 年,民政部将福州市晋安区确定为全国农村社区治理实验区,围绕“两岸农村社区发展经验融合”主题开展实验探索。民政部要求实验区要积极探索台湾同胞和相关社团参与大陆农村社区治理的有效机制,扎实推进两岸农村基层经验交流、组织交流和人才交流,为两岸关系和平发展厚植基层土壤[19]。

大陆与台湾地区体制机制逻辑不同,存在明显内在差异,在经验借鉴上无法采取生搬硬套的方式,无论在纵向整合还是在横向联动上都需要进行磨合。长久以来,大陸社区治理采用的都是“自上而下”的模式,台湾社区发展的“自下而上”的模式难以直接移植到大陆社区发展中。台湾地区社区发展注重居民参与、第三部门组织介入,强调多元主体参与共治;而大陆社区发展中,往往由村(居)委会承担各项社区公共事务,居民及其他社会组织参与程度低。在实际借鉴台湾经验过程中,大陆社区各类主体不能主动参与到社区治理中,主体性无法得到充分发挥。针对台湾社区发展经验在大陆社区发展实践中“水土不服”、难以落地生根等问题,晋安区以全国农村社区治理实验区创建为契机,围绕“两岸社区治理经验融合的先行区、示范区”主题,开始实践关于城乡社区治理的新理念。

3.1 交流互鉴促进治理经验融合

3.1.1 经验借鉴 台湾社区营造的宗旨是建立社区共同体,培育社区居民的共同体意识,激发社区居民对于社区治理的参与热情。其社区治理始终秉持着自下而上、社区自主及居民参与的原则,通过各种方式引导社区居民共同参与社区治理,激发居民自发、自助及助人的精神,共同营造自己生活的家园。2019 年,晋安区邀请台湾社区里长赴大陆与晋安社区工作者开展村里长交流活动,意欲通过双方交流,学习台湾社区治理经验。在疫情期间,晋安社区工作者通过线上“云”参访桃园区龙凤里、台中市清水区北宁里等台湾社区营造点,深入考察台湾社区治理经验,学习借鉴台湾社区治理中是家园理念、志工精神、居民广泛参与意识及文化创意等优秀元素。(1)借鉴台湾社区“邻长”经验,晋安区于2019 年5 月在茶园街道电建一公司小区等6 个居民小区试点实施“梯位长协会”制度,搭建“村、社区(两委干部、居站工作人员)—小区(村居民小组长)—楼栋(村居民代表)—梯位长(中心户长)”四层联动治理架构,把社区治理的触角延伸至梯位,从而实现社区治理的精细化。目前晋安区已将“梯位长”制度推广至全区80 个社区中,联动全区11753 名基层治理“骨干”,做到每名骨干联系70~80 名群众,激发了社区居民自主参与社区治理的动力。(2)借鉴台湾“社区剧场”经验,搭建“石牌大舞台”乡村剧场。迄今为止该剧场组织演出30 余场,成功推动居民成为主角,展现社区居民风采,培育了社区居民的共同体意识。(3)融合台湾“可食地景”营造经验,2020 年在新秀社区试点“我家小院”项目。先是利用小区闲置地块,开辟专属种植区,引导小区居民参与“友善种植”;而后,依托“我家小院”党建联席会,引入16 家共建单位为群众办实事。“我家小院”项目充分激发了社区居民的家园意识,吸引社区居民广泛参与到社区治理实践中,促使社区居民成为社区治理的主体和主要对象。

3.1.2 组织交流 常态化、双向性的交流能够产生良好的社会效应,促进两岸社区治理经验的深度融合,打开社区基层工作者的工作思路;行之有效的交流需要长期稳定的交流平台。晋安区建成了全国首家“两岸社区交流中心”,为两岸社区民间交流提供了长久有效的平台。两岸社区交流中心包含闽台城乡社区治理研究院及台湾专家工作室,并设立了台湾社区创意坊、两岸社工创新中心,引进了福建省社会建设研究会、海峡非营利社会组织、两岸村里长交流协会、两岸志愿者协会等47 家与台交往密切的专业社会组织。通过常态化举办全省市域社会治理论坛、两岸专家平行式讲谈、两岸“两王”宗亲文化交流、两岸村里长交流互访、台生暑期夏令营、“周二有约”等线下活动,以及疫情期间两岸专家跨海峡联线“云”参访等方式,加深了两岸社会组织在社区治理经验上的互通共鸣和交流融合。2020 年以来累计举办活动200 余场,覆盖线上线下两岸同胞19 万人次,有效解决了台胞在陆生活方方面面的问题,带动了晋安区社区社会组织的发展,提高了居民参与社区志愿活动的积极性。

3.1.3 人才互动 两岸社区治理经验融合离不开两岸专业人才的参与和指导,通过两岸专业人才、智库专家的交流互动,能够为两岸社区治理提供新的治理理念。晋安区引进国内知名高校21 名专家常态化指导晋安社区治理实践,为晋安社区治理出谋划策,发表论文达16 篇。同时,充分发挥对台优势,通过“线上+线下”等多渠道多方式汇聚在榕台籍博士300 多人、各类精英超过2000 人的资源,衍生了以吴正隆、吴旭平、唐国泰等台湾知名社区治理专家领衔的社区营造师、慈善助老、社工志愿者“专业群”,入驻两岸社区交流中心,常态化参与指导晋安社区治理实践。通过榕博汇、晋安湖博士论坛等活动,国内知名高校专家和台湾专家深入交流探索,共同谋划两岸社区发展经验融合的晋安实践路径。

3.2 “引晋”炼苗,深化社区治理融合

3.2.1 选种 “引晋”谋在先 晋安区同样存在缺乏基层治理高素质人才、专业团队的问题,而台湾生发的社区治理专业人才、团队可以弥补晋安区社区治理人才力量薄弱的情况。晋安区充分发挥对台优势,通过“线上+线下”多渠道引进专业人才,建成大陆第一个台胞虚拟社区。同时,挖掘培育本土人才,为两岸社区治理经验融合的实践探索储备人才。通过两岸社区交流中心的窗口和平台作用,组织线下常态互动和线上实时云交流,加深两岸社区治理专业人才和社会组织在社区治理经验上的互通共鸣和交流融合,为两岸社区治理提供融合发展的理论指导。此外,注重提升基层党组织的治理能力,充分利用两岸社区交流中心,与台湾社工、专家等交流借鉴治理经验,聚焦两岸“共同家园意识”,把理论经验转化为创新治理的强烈动力。

3.2.2 “炼苗”助长重过程 台湾地区社区营造注重秉持“自下而上”、居民参与的原则,而大陆社区以“自上而下”为主要治理方向。为促进“自上而下”与“自下而上”的双向融合,晋安区将政府治理目标任务与居民百姓的愿望紧密结合。通过听取两岸专家意见,达成居民高度共识的基础上,晋安区精心挑选16 个不同类型社区作为治理经验融合试点,两岸专家共同亲历指导试点项目51 个。在试点过程中,晋安区发挥政府职能积极争取各级财政资金支持,共获得各级财政扶持补助资金3545 万元;并调动社区党员志愿者、民警、物业、业委会以及社工、社会组织力量,同时整合工会、共青团、妇联、高校、辖区企业等服务资源,参与社区共建、困难群众结对帮扶、开办“公益讲堂”、提供免费上门服务等;鼓励社区设立基金会,引进了恒申慈善基金会、商盟公益基金会、林则徐基金会及各行业、企业公益团队等社会资源,持续支持社区各类帮扶服务。在社区试点项目过程中,专家采用全程陪护方式,与社区干部、居民默契配合,注重实施前居民的认可,听取居民需求;注重项目实施过程中的监管陪护,关注方案实施偏差并及时纠正;在项目实施后强调成果的分享,通过成果分享获得居民的信任以及社会各界的关注与点赞,以此确保“炼苗”过程的顺利开展。

3.3 融合创新,形成可推广机制

3.3.1 探索不同类型社区治理新模式 通过深度融合,晋安区借鉴台湾社区治理经验,并结合晋安区各村社区发展特点,探索出了不同类型的治理新模式。在山区农村,结合乡村浓郁文化底蕴,融合台湾社区剧场经验,搭建“乡村大舞台”;在城市老旧小区,融合台湾“邻长”经验,创设社区“梯位长协会”,延伸治理臂膀,激发自治动力;在城中村小区,融合台湾“可食地景”营造经验,打造“我家小院”品牌社区。在外来人口聚集的社区,借助专业社工带领的居民自治组织力量,开展“一门一墙一园一平台”微治理。

3.3.2 培育建设共同家园的新队伍 通过借鉴台湾社区营造中家园理念,激发社区居民参与社区治理的动力和自主性,形成一支建设共同家园的新队伍。通过搭建“村、社区(两委干部、居站工作人员)—小区(村居民小组长)—楼栋(村居民代表)—梯位长(中心户长)”四层联动治理架构,联动基层治理骨干,做到每名骨干联系70~80 名群众,激发了社区末梢能量;鼓励小区党员带头担任民情联络员、政策宣传员、矛盾调解员、助老服务员、困难帮扶员等作为居民自治骨干力量,实现“邻里守望相助”,共建共同家园;通过“民情理事会”等形式,对社区重大事项及涉及居民利益的问题,共商解决办法;设立乡镇(街道)社工站,每个站点配备专业驻站社工,统筹指导城乡社区全面提升社区治理、养老服务、宣教培训、矛盾纠纷化解、兜底保障等工作的服务水平。

3.3.3 推进社区人文治理、智慧治理新高度 强调在地管理,弘扬“乡贤乡土治理”智慧,鼓励居民自主参与社区治理;发掘地域文化在社区治理中的独特优势,强调文化传承,建成各类独具特色的村史馆、民俗博物馆、展示馆等,使农村社区治理的文化底色更加鲜明动人;通过打造“晋我家”智慧社区治理小程序,提升现代智慧治理的精细度,从居民出行、纠纷调解、社区帮扶等方面入手,提供了“刷脸行”“e协商”“e 救助”等涉及居民生活方方面面的服务,让社区治理的各层级主体实现零距离線上互动。

4 两岸社区治理经验融合实践存在的问题

4.1 社区居民自主参与度低

虽然当前晋安区两岸社区治理经验融合已逐步形成居民参与社区治理的模式,但在实际运作过程中还存在几点不足:(1)在城市新建社区,人口密度大,居民互不相识,尚未形成“熟人社会”,居民对社区的认同感和归属感不强,缺乏参与社区治理的热情,难以形成社区治理合力。(2)在山区农村,部分村民文化水平不高,对村居自治的理解力不够,缺乏“共同家园”意识,不愿或难以配合村居共治。(3)在外来人口聚集区,人口流动速度较快,居民长期参与社区治理困难,建设共同家园队伍人员不稳定;由此导致了在居民参与社区治理的过程中存在“被志愿”的情况,对参与社区治理的积极性和主动性不够,对推动形成“自下而上”与“自上而下”双向融合的社区治理模式造成障碍。

4.2 专业社会组织功能发挥不足

晋安区在两岸社区治理经验融合实践过程中引进了47 家与台交往密切的专业社会组织,在两岸社区治理经验融合中发挥了至关重要的作用,但在参与社区精细治理上仍存在一些不足,具体表现为:(1)本土专业社会组织参与乏力,主要原因在于资金、人才等问题制约本土专业社会组织的发展,导致晋安区新培育社会组织难以采用原有引进社会组织的模式参与社区治理;(2)专业社会组织在参与社区治理时以项目制介入,在项目完成后则撤出该社区,缺乏长期陪护。因此,在晋安区社区的精细化治理上,专业社会组织尤其是本土社会组织的参与程度和精细程度不足,导致居民对社会组织认可度不高、信任度不够的问题,在常态化治理中社会组织功能未能得到充分发挥。

4.3 社区治理效能有待提升

晋安区在山区农村、城市老旧小区、新建社区、外来人口聚集区等不同类型社区采用不同模式的社区治理模式,取得了一定实效,但在治理效能方面仍有待提升。一方面,社区治理的行政化倾向依然严重,村居委会需要承担一些行政事务及接待参访、汇报、检查等工作,增加了基层社区的负担,导致社区服务功能弱化;另一方面,晋安区已培育376 名社会工作者,但從整体来看,社工队伍配备尚不能满足社区治理的需求,且社工队伍专业化水平不高,在实际的社区工作中存在困难;再一方面,在社区智慧治理上,晋安区推行“晋我家”小程序过程中还存在推广困难,程序模块设置不合理等问题,未能充分发挥其功能,这无疑在一定程度了阻碍了治理效能的提升。

5 加快两岸社区治理经验融合的对策建议

5.1 激活社区居民参与

晋安区可以依托现有的“梯位长”制度、“我家小院”品牌等,进一步发挥居民代表的作用,在不同类型社区采用不同方式,变居民被动为主动参与社区治理。如在新建社区,通过社区、小区物业及业委会等开展志愿服务进小区等活动,激活社区居民参与志愿活动的热情。进一步发挥居民代表、“梯位长”等社区成员的引领带动作用,积极鼓励社区居民直接参与社区重大事务的决策、管理和监督等工作。完善社区居民的利益表达机制,贯彻“自下而上”和“上下协商”的决策模式,建立和完善社区居民参与社区公共事务的方式和渠道。

5.2 发挥社会组织功能

晋安区可以通过本土社区社会组织与引进社会组织开展学习交流活动,优化专业社会组织的人员配置,提高社会组织专业化程度,并为社会组织提供政策、资金等方面支持。构建镇街、社区、社会组织有效衔接的社区服务体系,积极引导外部力量对接社区需求,深度参与社区治理,探索社会组织参与社区治理的常态化机制。

5.3 提升社区治理效能

赋予社区更多权限与资源,推动管理权限向基层下移是提升社区治理效能的关键。镇街等基层政府应当减少对社区的直接干预,减少社区的行政性事务,使社区居委会承担的职能与其享有的权限和资源相匹配。同时,加强对社区专职社工的培养,提高其专业能力,引进高校毕业生等高素质人才进入社工队伍,提高社工队伍整体素质;建立统一的社区基础信息库,做到平台共用、智慧共享,充分利用“晋我家”小程序,推动数字化智慧社区建设,从而提高社区自主治理的能力,提升社区治理效能。

5.4 促进可持续发展

两岸社区发展经验融合实践需借鉴台湾社区文化发展、再造经验,挖掘社区特色,以地方特色为基础,融合再造形成社区文化。以社区文化为先导,激活社区居民对文化的认同度,凝聚社区居民、社会组织等多元主体力量,探索谋划社区品牌营造建设,打造特色社区。政府应当引导社区积极组织参与社区品牌建设,并给予一定的资金、资源等支持,推动形成政府部门扶持、社会组织充分参与、居民主动参与的社区共建长效机制,促进社区治理可持续性。

参考文献:

[1]习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗?在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL]. 新华每日电讯. (2022-10-16)[2023-03-12].http://www.xinhuanet.com/mrdx/2022-10/26/c_1310671143.htm.

[ 2 ]程美. 两岸城市社区治理模式比较与启示[J]. 台湾研究,2014(6):72?78.

[ 3 ]吴晓林. 两岸城市社区治理的比较研究[J]. 行政论坛,2017,24(4):46?52.

[ 4 ]郭圣莉,陈竹君. 两岸社区治理与变迁比较研究[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版),2013,44(4):51?57,78.

[ 5]张演锋,潘雨. 两岸社区治理主体因素的比较研究?基于两岸城市社区的个案考察[J]. 台海研究,2022,37(3):23?34.

[ 6 ]田云,邹越. 以桃米社区为例探析台湾社区营造的经验[J]. 艺术与设计(理论),2016,2(5):78?80.

[ 7 ]王桂亭. 台湾社区营造政策20年发展刍议[J]. 台湾研究集刊,2016(1):95?102.

[ 8]黄耀明. 台湾社区总体营造经验对乡村振兴规划的启示[J]. 闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2018,32(3):85?90.

[9]江振娜. 台胞参与福建乡建乡创:基础条件与现实路径?泰宁“耕读李家”的实践启示[J]. 闽台关系研究,2021,186(4):88?97.

[ 10 ]郝亚光,梁婷婷. 嵌入式融合:台胞参与大陆乡村振兴的路径研究?台湾Z文创团队实践案例考察[J]. 闽台关系研究,2022,190(4):75?85.

[11]艾明江. 两岸同胞合力创新社区治理的启示?来自厦门市三个典型社区的实践样本[J]. 社會治理,2019,38(6):47?52.

[12]巨东红. 社区参与和台胞台属幸福感的关系探析?基于厦门市的社区调查[J]. 长春大学学报,2016,26(1):93?97.

[13]严志兰. 两岸经济社会融合视角下的两岸社区交流合作研究[J].台湾研究,2017(6):43?52.

[14]DOLOWITZ D, MARSH D. Who learns what from whom: a reviewof the policy transfer literature[J]. Politics Studies,1996,44(2):343?357.

[15]申滢. 一个政策移植框架的研究?以中国发展低碳经济为例[J]. 学术论坛,2011,34(1):45?48.

[16]李婧榕. 政策移植探究?以南宁市发展城市轨道交通为例[J].经济与社会发展,2016,14(4):14?19.

[17]向玉琼. 我国转型期地方政策移植失灵的表现与成因分析[J]. 行政论坛,2011,18(6):38?42.

[18]胡石青. 刍议推进两岸社会融合发展的基础、步骤与政策建议[J].台湾研究,2022(4):58?65.

[19]民政部关于同意将福建省福州市晋安区等3个单位确认为全国农村社区治理实验区的通知[R]. 北京:中华人民共和国民政部,2018.