珠江三角洲地区高等职业院校专业设置与产业结构契合度研究

李婕莹,杨 超

(顺德职业技术学院,广东佛山 528333)

增强职业教育的适应性,深化产教融合,是职业教育服务国家战略的重要使命。2013—2020 年,由中共中央、全国人大、国务院等印发的产教融合政策文件多达313 份[1]。近年来,国家更是把增强职业教育的适应性作为职业教育改革的重心。2021年,国家“十四五规划”和2035 年远景目标纲要指出要创新办学模式,深化产教融合,把增强职业技术教育适应性作为建设高质量教育体系的重要举措[2]。2021 年10 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》强调要切实增强职业教育适应性,优化职业教育供给结构[3]。2022 年4 月修订的《职业教育法》把增强职业教育适应性,建立健全适应经济和社会发展需要的现代职业教育制度体系上升到法律层面[4]。2022 年12 月,《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》进一步明确,要以深化产教融合为重点,推进现代职业教育体系建设改革,提高职业教育的质量、适应性和吸引力[5]。

增强职业教育的适应性,促进教育链、人才链、产业链、创新链协同布局,是职业教育高质量发展的动力源泉,也是提高职业教育贡献度和认可度的关键路径。职业教育作为服务经济最直接、对接产业最密切的教育类型,在国民经济高质量发展中起着举足轻重的作用,是加快经济结构调整、促进产业变革的重要人力资源保障。据统计,近十年职业教育为产业培养输送达6 100 万高素质技术技能人才,在现代制造业、现代服务业和战略性新兴产业等领域,70%以上一线新增从业人员来自职业学校培养的毕业生[6]。职业教育培养的毕业生能否精准对接区域产业的发展需求,在中国式现代化建设的进程中尤为重要。

珠江三角洲地区(以下简称珠三角地区)作为粤港澳大湾区的腹地,其高等职业教育是大湾区人才培养的重要组成部分,肩负着培养适应产业发展的高素质技术技能人才以支撑大湾区发展的重任。在粤港澳大湾区全面推进的关键时期,供给侧的人才培养能否紧跟社会经济发展的需求?高等职业院校应如何及时调整专业结构,提高社会适应性,与地方产业联动发展?这些都是亟待解决的问题。本文结合国民经济核算数据,聚焦珠三角地区高等职业教育现状,构建专业设置与产业结构契合度测度模型,分析珠三角地区高职院校专业设置与区域产业发展的契合度,评价高等职业教育产教融合状态,为高等职业院校合理配置优势资源,优化专业布局,提高社会适应性,提升服务能力,促进职业教育与区域经济共生发展提供有益参考。

1 数据来源

本文通过整理教育部《全国高等学校名单》[7]、《职业教育专业目录(2021)》[8]、高等职业教育质量年度报告和人才培养状态数据库[9]、《广东省统计年鉴(2022)》[10]等资料,全面梳理珠三角地区高等职业院校的专业设置、毕业生、在校生等办学状态数据以及区域国民经济核算数据,形成数据库,并在此基础上进行数据统计、指标计算及分析。本文所列统计数据除特别标注外,均来源于此数据库。

2 珠三角地区高等职业教育概况

粤港澳大湾区由珠江口湾区城市群组成,包括广东省珠三角地区的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个城市以及香港、澳门两个特别行政区。大湾区中的珠三角地区是高等职业教育的高度聚集地,截止至2022 年5 月31日,珠三角地区高等职业院校共72 所(其中公办学校49 所,民办学校23 所),占广东省高等职业院校的77.42%。2021 年,珠三角地区高等职业院校在校生84 万余人,占广东省高职教育在校生的72.8%;培养高职教育毕业生21.84 万人,其中留在珠三角地区就业学生16.59 万人。

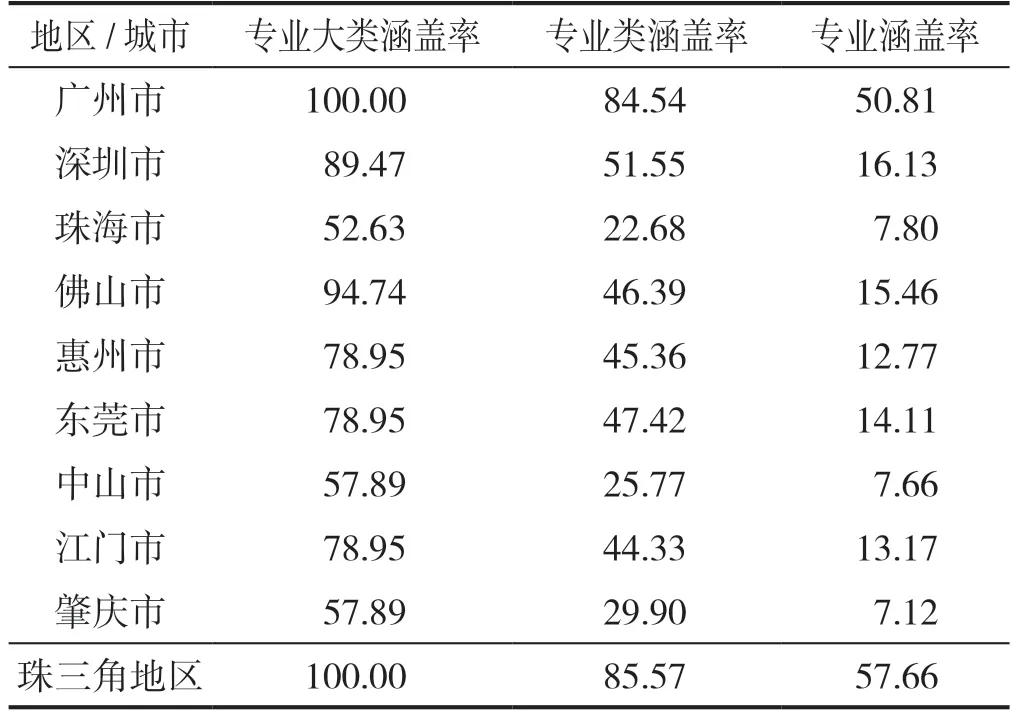

珠三角地区72 所高等职业院校中,广东青年职业学院与其他高等职业院校合并办学,广州幼儿师范高等专科学校、广东肇庆航空职业学院为2021 年新设立的高等职业院校,因此本文选取其余69 所高等职业院校为研究样本。样本高职院校在珠三角九市的分布为广州市44 所、深圳市3 所、珠海市2 所、佛山市4 所、惠州市4 所、东莞市4 所、中山市2 所、江门市4 所、肇庆市2 所。样本高职院校的专业设置覆盖国民经济各领域,专业布点广,含19 个专业大类、83 个专业类、429 个专业,4 947 个专业方向点;涵盖教育部《职业教育专业目录(2021)》[8]中100%的专业大类、85.57%的专业类,57.66%的高职专科专业 。样本高职院校专业涵盖情况见表1。

表1 珠三角地区样本高等职业院校专业涵盖情况 %

3 珠三角地区高职院校专业设置与产业结构契合度分析

增强高职教育的适应性的核心要义是职业教育要主动适应产业发展,根据产业结构优化专业设置,在产业链上建专业,有机衔接教育链和产业链。为测度评价珠三角地区高职院校专业设置与地方产业结构的契合程度及产教融合的广度和深度,本文构建专业设置和产业结构契合度测度模型,分别从样本高职院校的专业设置与区域经济的三次产业构成、专业设置与区域主导产业、新增专业与战略性新兴产业等层面进行契合度分析。

3.1 专业设置与三次产业的契合度分析

目前,粤港澳大湾区形成了先进制造业、现代服务业双轮驱动的产业体系,其中珠三角地区以制造业和出口贸易为主,形成了通信电子信息、汽车制造、电气机械和器材制造、石油化工、橡胶和塑料制品、食品饮料、服装鞋帽、金融、房地产等产业集群。2021 年,珠三角地区国民经济地区生产总值100 585 亿元,其中第一产业1 710 亿元,占比1.7%;第二产业40 972 亿元,占比40.73%;第三产业57 903 亿元,占比57.57%[10]。

各产业、各行业的总产值可以一定程度反映该产业、行业的人才需求,尤其能反映对接产业行业一线最密切的职业教育人才需求。另一方面,高职院校各专业在校生人数能直接反映高职教育相关领域专业人才的供给量。本文根据需求与供给理论,运用“专业-产业”错位指数,分析高职院校专业设置与三次产业结构的契合程度。错位指数的计算公式见式(1):

其中Dm-i表示“专业-产业”错位指数;Pm表示高职院校相关专业在校生人数占比;Pi表示相关产业产值占比。错位指数的绝对值越小,反映专业设置与三次产业结构契合度越高,表明该地区职业教育的供给结构越合理。

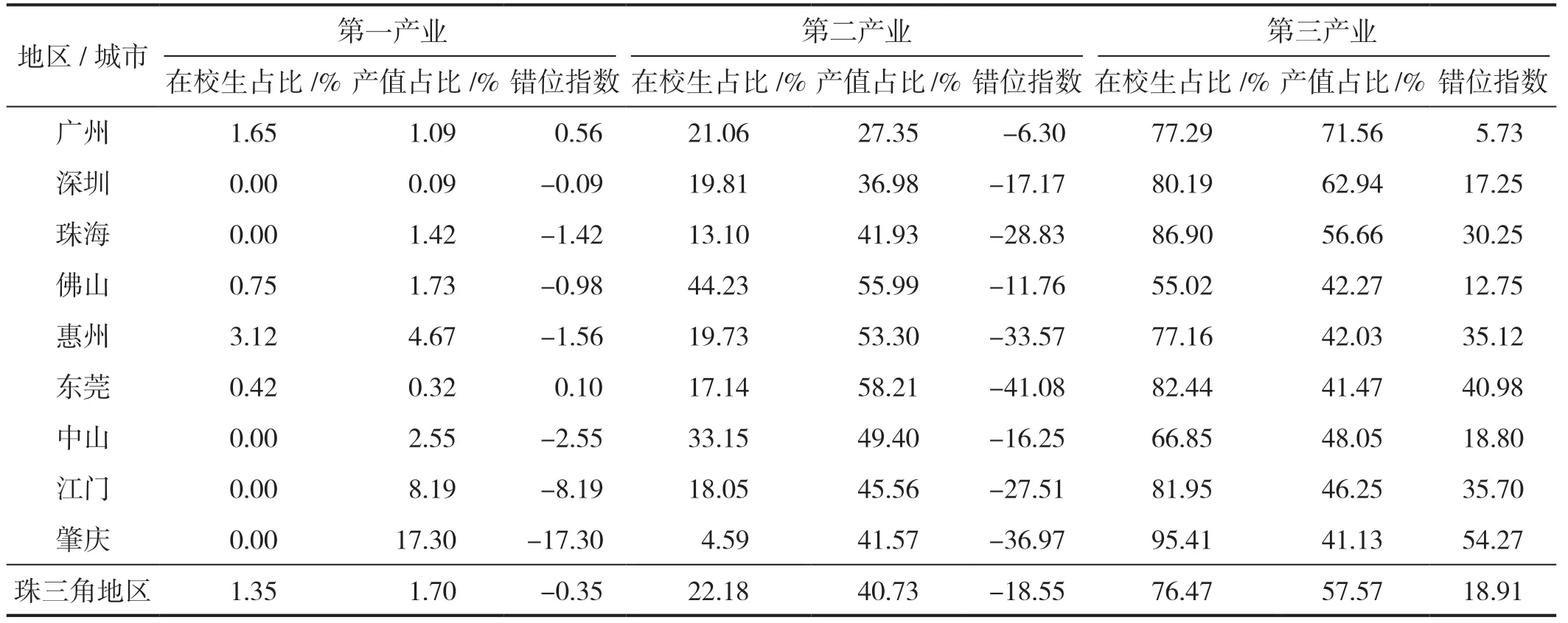

根据职业教育专业大类的划分,把农林牧渔大类等2 个专业大类作为第一产业对应的专业大类,能源动力与材料大类等7 个专业大类作为第二产业对应的专业大类,财经商贸大类等10 个专业大类作为第三产业对应的专业大类,分别统计珠三角地区样本高职教育三次产业对应专业的人才供给比例。同时,统计珠三角地区三次产业的产值构成,计算三次产业“专业-产业”错位指数,统计结果见表2。

表2 珠三角地区样本高等职业院校专业设置与三次产业错位指数

从地区和城市层面来看,珠三角地区高等职业院校的专业设置与第一产业产值结构错位指数绝对值为0.35,契合度较高;第二产业、第三产业的错位指数绝对值均为18 左右,专业设置与产业发展存在一定程度的不匹配。珠三角地区九市中,广州市高等职业院校的专业设置与区域三次产业结构的契合度最高,能较好地对接区域经济发展的人才需求,这与广州市高职院校数量众多、专业布点较广有密切关系。而东莞市、肇庆市的高等职业院校专业设置与三次产业的错位情况则较为突出,尤其肇庆市第三产业的错位指数高达54.27。

从三次产业层面来看,第一产业的错位指数绝对值相对较低,除江门市和肇庆市外,其余城市的错位指数绝对值均小于3,表明第一产业的人才供需相对平衡。但值得注意的是,第一产业产值比重最大的两个城市肇庆市、江门市,当地的高职院校均无设置相关专业点,珠三角九市中仅四个城市有第一产业相关专业布点。第二产业的错位指数均为负值,反映了第二产业普遍存在人才需求缺口。而第三产业的错位指数则均为正值,反映第三产业普遍存在人才供给过剩。第二产业和第三产业的错位指数相对较高,专业设置明显与产业结构不匹配,不能完全满足产业发展的需求。

3.2 专业设置与区域主导产业的契合度分析

1)区域主导产业的确定。

主导产业是指在产业结构中,处于主要的支配地位,比重较大,综合效益较高,与其它产业关联度高,对国民经济的驱动作用较大,具有较大的增长潜力的产业。而工业在国民经济中举足轻重,工业的现代化程度及其发展规模,最终决定着整个国民经济的面貌,是国民经济的主导。因此,本文主要研究高职院校的专业设置与工业中主导产业的契合度。选取产业专业化指数S来确定在珠三角地区工业中的主导产业,S值越大,则表示该产业在研究区域专业化程度越高,可作为区域主导产业。专业化指数的计算公式如式(2):

其中:S表示产业专业化指数;g1和g2分别表示研究区域某产业产值及高一层次区域同产业的产值;Q1和Q2分别表示研究区域全部工业产值及高一层次区域全部工业产值。

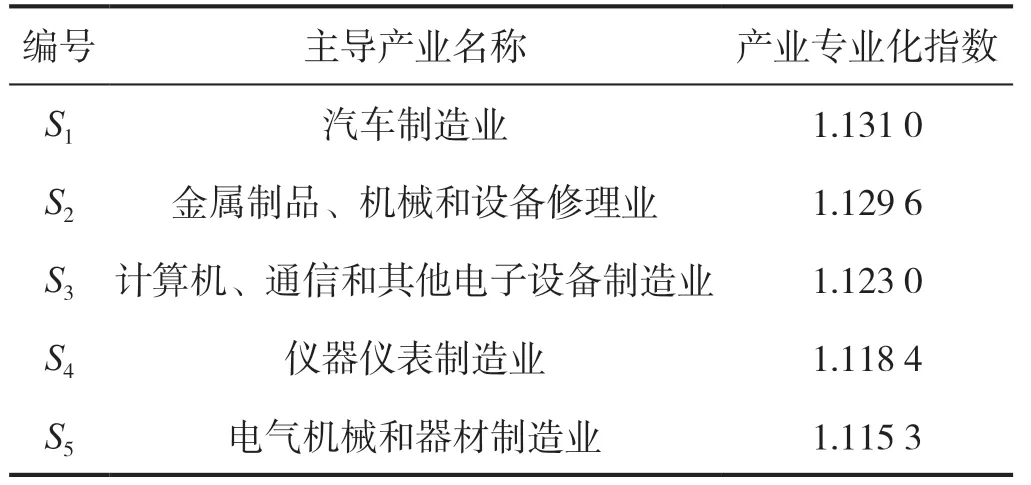

通过统计珠三角地区各产业产值及其高一层次区域,即广东省各产业产值,得出各产业的产业专业化指数。选取产业专业化指数大于1.1 的前5 类产业作为珠三角地区工业主导产业代表,具体主导产业名称及产业专业化指数见表3。

表3 珠三角地区主导产业及产业专业化指数

2)契合度分析。

高职院校的技术技能人才培养、区域经济的人才需求是典型的协同复合系统。人才供给系统和需求系统的协同布局、共生发展,决定了社会经济的有序发展。协同学的创始人哈肯认为,协同理念可作为分析社会、经济、教育等系统的普遍理念。复杂系统从无序状态转化为有序状态,是各子系统相互作用、协调一致的结果,可以运用相同的理论及数学模型分析[11]。因此,本文参照协同状态模型[12],研究教育系统和经济系统的协同状态,分析高职院校专业设置与工业中主导产业的契合程度。教育系统与经济系统的协同状态可通过协同状态指数反映。协同状态指数通过式(3)计算:

其中Cm-i表示“专业-产业”协同状态指数;Pm表示专业结构,用相关专业在校生人数占比计算;Pi表示产业结构,用主导产业产值占比计算。

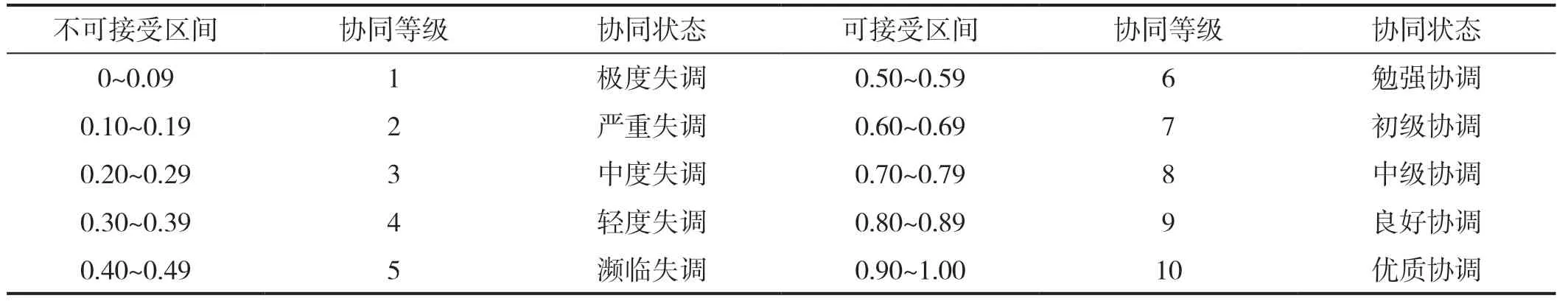

协同状态指数Cm-i的数值一般处于(0,1)区间,当Cm-i=1 时,表明高职院校专业结构与产业结构之间达到完全协同状态,系统将趋向有序发展;当Cm-i=0 时,系统协同程度极低,系统处于完全不协调状态,将趋向无序发展。根据均匀分布函数法,把协同状态划分为若干连续区间,每一区间表示一个协同等级,每个等级代表一类协同状态,形成连续的阶梯。协同状态指数的等级划分标准[12]如表4 所示。

表4 协同状态指数的等级划分标准

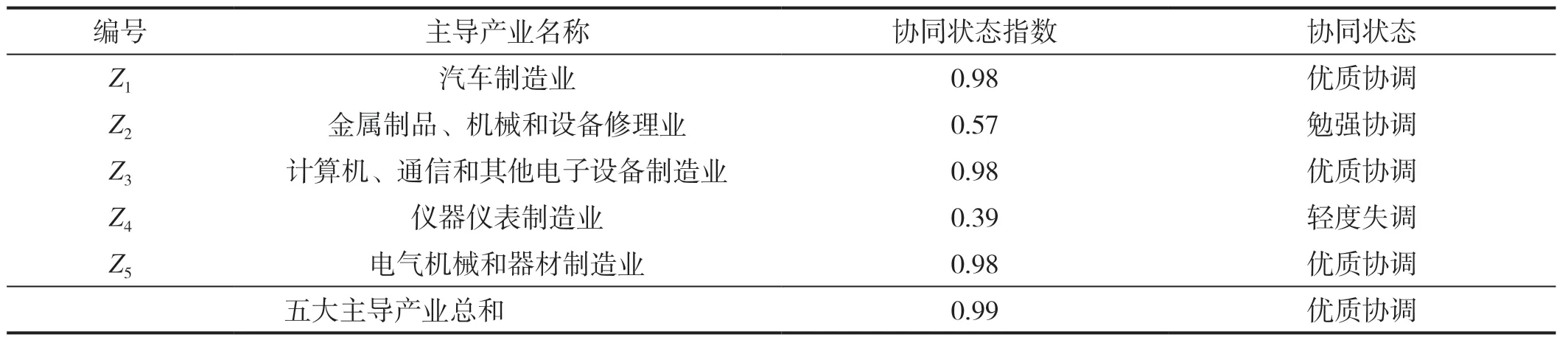

运用珠三角地区样本高职院校的办学数据和国民经济核算数据,统计高职院校对应主导产业的专业在校生人数占比和主导产业的产业占比,计算出各主导产业的“专业-产业”协同状态指数,计算结果见表5。

表5 珠三角地区样本高职院校与主导产业“专业-产业”协同状态指数

由表5 可见,珠三角地区样本高职院校的人才供给与五大主导产业的产值结构总体上处于优质协调状态,专业设置与主导产业的总体契合度较好。高职院校的人才培养与汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业与处于优质协调状态;但与金属制品、机械和设备修理业处于勉强协调状态;与仪器仪表制造业处于轻度失调状态。样本高校应主动对接区域主导产业,优化协同状态不佳、契合度不高的专业结构,以支撑区域主导产业升级发展。

3.3 新增专业与战略性新兴产业的契合度分析

2019 年以来,广东省高等职业院校新增专业1 165 个,其中珠三角地区样本高职院校新增专业1 013 个,占86.95%。样本高等职业院校新增专业中,与第一产业相关的专业17 个,与第二产业相关的专业244 个,与第三产业相关的专业752 个。各专业大类中新增专业超100 个的分别是电子与信息大类,新增专业182 个;财经商贸大类,新增专业178 个;医药卫生大类,新增专业114 个;装备制造大类,新增专业103 个。

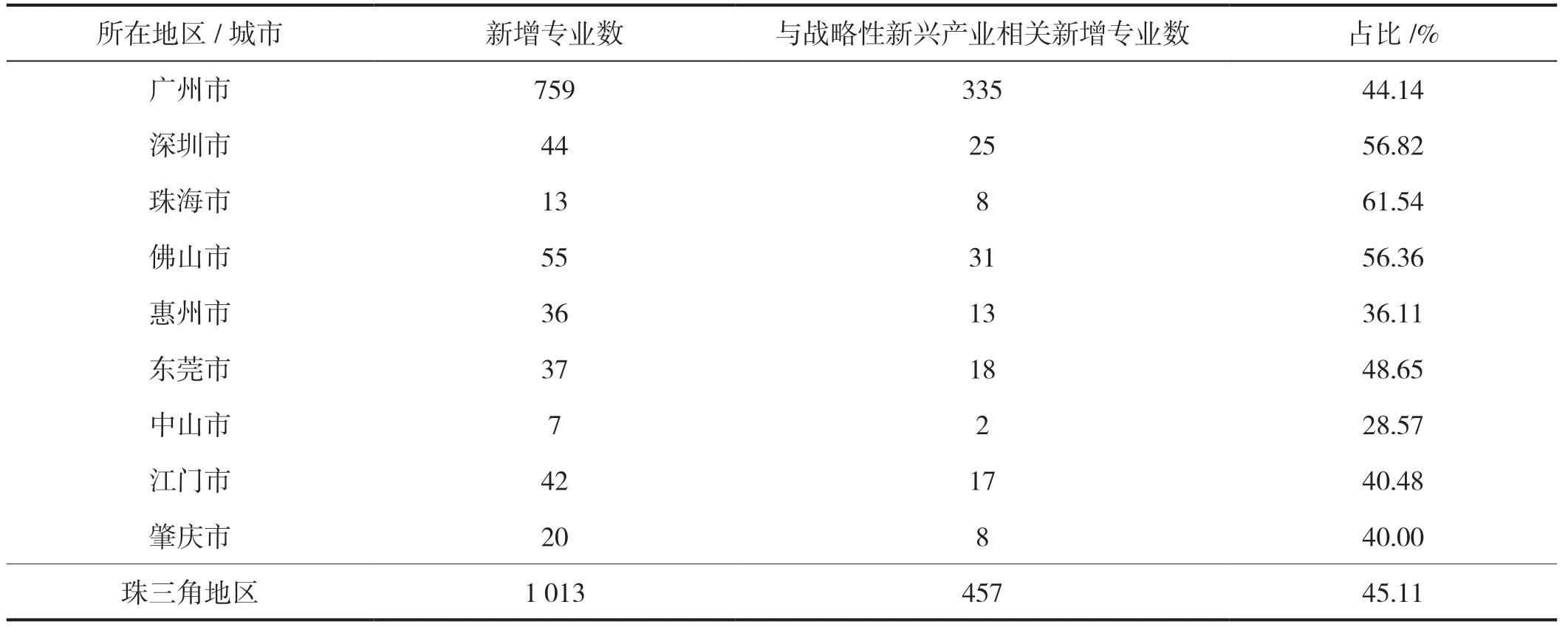

高职院校新增专业很大程度上是为了满足新兴产业发展对高素质技术技能人才供给的需求。本文利用比较研究法,对各地市样本高职院校新增专业与国家战略性新兴产业[13]进行比对分析,统计结果见表6。

表6 样本高职院校新增专业与战略性新兴产业对接情况一览表

由表6 可见,整体来说,珠三角地区样本高职院校新增的专业有45.11%可对接国家战略性新兴产业,说明珠三角地区的高职教育能较好把握未来科技和产业新发展动向,聚焦知识技术密集、成长潜力大,对社会、国家长远发展有重大引领作用的产业,新增专业与新兴产业的契合度较好。但同时可以看到,各地之间的差异较大。珠海市的高职院校新增专业仅有13 个,但其中61.54%的新增专业与新兴产业相关;深圳市、佛山市的高职院校也分别有56.82%、56.36%的新增专业能对接新兴产业。但中山市高职院校对接新兴产业的新增专业比例仅28.57%。

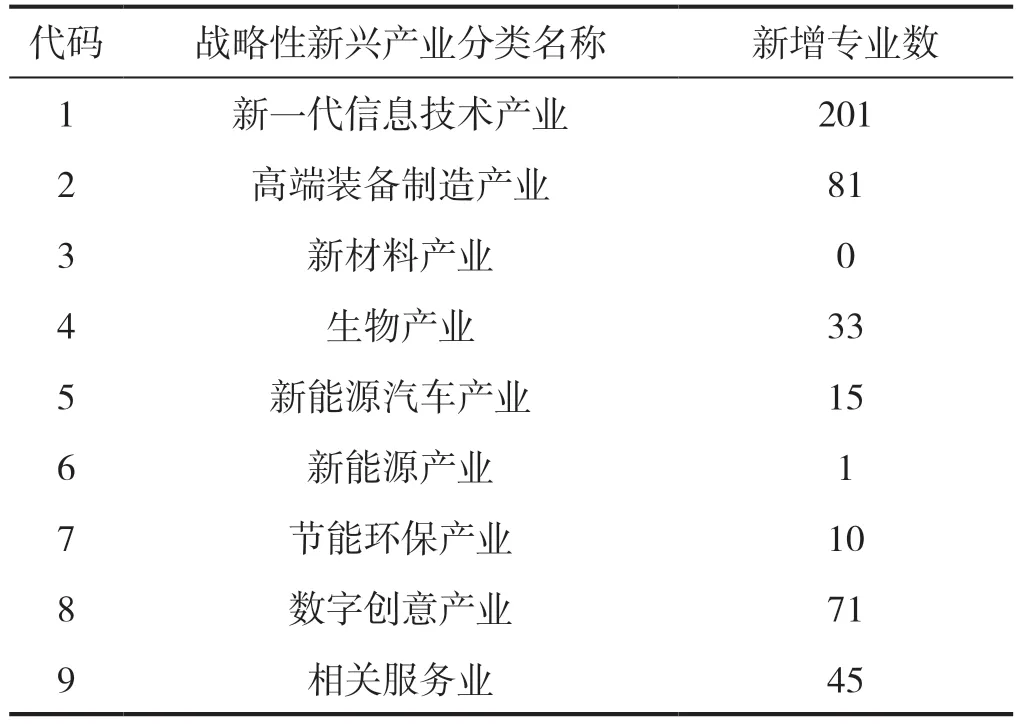

按照国家战略性新兴产业领域的分类[13],分别统计样本高职院校新增专业对接战略性新兴产业各领域的情况,统计结果见表7。

表7 样本高职院校新增专业对接战略性新兴产业情况一览表

由表7 可见,样本高职院校新增专业与新一代信息技术产业契合度最高,新增专业数最多,达201个;与高端装备制造产业、数字创意产业契合度也较好,新增专业数分别为81 个和71 个;但与新材料产业、新能源产业及节能环保产业契合度最低,尤其是新材料产业,暂无新增专业与之对接。这反映了珠三角地区高职院校虽然整体上能紧跟战略性新兴产业的发展,整体契合度较好,但出现某些专业过热的现象,有产业人才输出过剩的风险。进一步统计所得,新一代信息技术产业领域中的互联网与云计算、大数据服务、人工智能、信息网络、新兴软件和新型信息技术服务产业,高端装备制造产业领域中的智能制造装备产业,数字创意产业领域中的数字文化创意活动等产业相关新增专业重复率较高;仅大数据技术专业,就有45 所样本高职院校设置,其中33 所高职院校在2019 年后新增该专业。另一方面,新材料、新能源产业等新兴产业却缺乏对口新增专业,未来出现人才缺口的可能性较大。

4 结语

整体而言,粤港澳大湾区中珠三角地区的高职院校能一定程度地适应大湾区经济新常态,培养特色人才,为大湾区建设提供人才支撑。目前,珠三角地区高职院校的专业结构与第一产业契合度较高,与第二产业、第三产业存在一定程度的不匹配,专业布点尚不均衡,城市之间的差异也较大。专业结构与区域主导产业结构总体上处于优质协调状态,但与部分主导产业处于勉强协调甚至轻度失调状态。区域内高职院校新增专业能较好对接战略性新兴产业,但各地、各产业之间的差异较大。

高等职业院校应结合自身发展的内在要求,适应区域产业的发展。一方面,优化专业布局,调整人才培养方案,创新人才培养模式。一是针对第二产业出现人才缺口、第三产业出现人才过剩的现状,及时调整专业布点及人才培养规模。二是对“专业-产业”协同状态处于勉强协调的金属制品、机械和设备修理业、处于轻度失调的仪器仪表制造业进行产业调研,深入分析行业产业人才需求。三是对未来大湾区要大力发展的战略性新兴产业,尤其是缺乏新增专业支撑的新材料、新能源等产业所需的创新型技术技能人才,要提前布局,早做培养。另一方面,通过产业学院、生产性实习实训基地、产教融合实训基地、战略联盟、产业技术创新联盟、科技服务平台等不同载体深化产教融合,实现与区域产业发展同频共振。与当地政府、行业企业联动,共同打造市域产教联合体、行业产教共同体,营造可持续发展的产教融合生态。