“同行讨论”助推中小学教师“类经验”形成

——以语文科组诵读教学主题校本研修为例

■ 广东省韶关市第八中学 刘艳婷

湖北第二师范学院潘海燕教授的“自主生长式教师专业发展研究”团队认为:教师的“自我经验”中存在从低到高的进阶,借助“专业共同体”,采集“事例经验”后,用反思促进其嬗变,整合为“类经验”,久而久之会形成“个人经验体系”,生发“教育实践智慧”,这是一条全新的教师专业自主生长线。但是,一般教师的教学经验不是线性的累加而是动态的生长的,在多年经验的沉淀中成为业务精干型的教师只是小部分,大部分依然不能专业化,其原因是自我经验没有得到最优化生长。

“同行讨论”是以讨论的方式发现和解决教学问题的学习型组织活动,可让最熟悉彼此的教师在平等的讨论中收集来自同行之间可靠的、富有建设性的教学经验。但是,教师的自我经验不易外显,内隐经验需要唤醒,如何有意识、有步骤、有程序地实现经验的进阶是其关键。

近年来,韶关八中语文科组在诵读教学主题校本研修中,遵循自我经验的嬗变规律,让“同行讨论”结构化。科组教师研修的层次化模型,揭示了不同角色、不同角度、不同阶段教师研修的重点,以“众智众筹、同心同行、共生共长”作为科组的共同愿景开展“三论”式同行的讨论,分别从课例、主题、测评三个角度开展“同行讨论”,经历采集经验、取舍经验、萃取经验三个阶段分节点、分步骤推动教师经验从事例经验到类经验的进阶嬗变,在集体讨论与个人反思中促进教学经验的提取与优化,实现教学经验优化和进阶。具体做法如下。

一、同行课例讨论——侧重青年教师的“定制成长”

课例研究是专业成长的推进器,“求生型”的青年教师站稳课堂是他们的主要任务,韶关八中语文科组为此量身定制了“同行课例讨论”的研修模式,借助专业共同体的力量为青年教师的成长定制助长路线,为他们在教学发生现场优化实践经验。青年教师沿着课例讨论形成清晰的生长路径,在个人个案个例中,既侧重个体的省思成长,又在集思广益中诱发了群生群长。同行课例讨论有如下三步骤。

(一)悬挂讨论:将基于自己个人经验的原始设计“悬挂”在同行前面,以便不断地接受同行的质疑讨论,深度讨论中经过了知识的获取、传递、生成、创造,知识外显后大家觉察彼此思维各异,弥补个人思维的局限,充分汇集集体思维的力量,采集丰富的事例经验以改进教学的初始设计。

(二)碰撞讨论:一课多研的讨论,如同课再构,教师在新旧设计中进行碰撞讨论;如同课异构,使自己与别人的教学思想进行碰撞;如同题异构,同类主题下不同课例对教学主题异同理解的和鸣。在同行面对面的讨论中异中求同,同中求异,在洞察、识别中让实际教学问题得以有效解决,事例经验在对比磨合中不断修复与更新。

(三)凝结讨论:完善教学设计后教师进行课堂展示,在讨论中对改进后的课例复盘,通过对过去教学行为的回顾、反思、探究,将零散的经验总结概括出规律性专业知识,从而指导今后解决同类的教学问题。当事例经验凝结成更有价值的教学“类经验”,促使教师将经验体系化,才能更切实提升教师教学的能力。

《白杨礼赞》的课例讨论反思

蓝老师

作为青年教师的我初次尝试《白杨礼赞》的散文教学。在原行为规划阶段,我的教学设计为四个步骤:一、看图说诗;二、解释题目;三、文段讲解;四、总结技巧。当我将课例“悬挂”在同行面前,采集了以下建议:1.课堂结构要有线性的设计;2.教师引导没有主问题;3.教学目标应聚焦在“托物言志”的手法上;4.建议用诵读教学法体现学生的主体地位。第一次悬挂讨论让我获得了同行的助力,在反思后改进了原始教学。

在新设计实施阶段我的教学步骤改进为:一、读题;二、读情;三、读形;四、读神;五、读法;六、移读。将新设计与旧的设计进行碰撞讨论后,我很高兴获得了同行的认可:1.较前设计主线更清晰,做到以读促思;2.诵读教学减少了教师的分析,增加了学生的体验;3.“托物言志”方法的学习,从形到神,从课内迁移到课外,层层深入。我在碰撞讨论中再次累加事例经验,将教学设计进一步完善。

在新行为研究阶段我进行了课例展示,课堂教学效果优化明显,得到同行的高度认可。再次听取了同行更好的建议,如降低移读课文的难度,诵读后要进行诵读评价等课堂细节。凝结性的讨论中,一起回顾了三次磨课经历,有了丰富的教学体验,萃取“类经验”便水到渠成,“托物言志”类散文的教学心得:教学策略是以读促思,通过诵读文本的变形触发学生思考;构建了读题、读情、读形、读课、读法、移读的类文诵读课堂模式。整合后的“类经验”适用于任何“托物言志”类的散文教学。当讨论的内容从一例上升到一类,我对今后散文类的阅读教学不再感到迷茫,懂得了一节好课的生成路径,同时清晰可见自己的成长足迹。

同行课例讨论中,青年教师在亲身体验中从自我经验的初始形态到改进后的成熟形态,她收获的是事例经验。事例经验是对某一个关键教育事例进行反思后所获得的感悟,是相对单一解决具体问题的能力,但这时如果没有进一步的讨论,就会使得经验零散化,局限在一课一例中。第三次凝结讨论是必不可少的一步,借助同行之力将经验进一步提炼、整合、升华生发出“类经验”(如图1)。“类经验”是教师自我经验的集类形态,是对某一类教育事例进行反思后获得的归纳性的认识,是解决某一类问题的主要思路和具体步骤,也是同行讨论中最宝贵的生成。青年教师从原行为规划阶段,到新设计实施阶段,再到新行为研究阶段,完成了经验的采集、改进和优化,教学经验已不是简单积累,也不是以“外挂”的方式储存在大脑里,经过同行讨论研修,促进教师反思内省,将点状知识上升为片状的经验,才能由“外见”转“内服”,由事例经验进阶为“类经验”,最终成为教师的专业素养。同行的认可为教师的成长带来外部动力,真实教学情境中发生非移植性的学习,是一种自主式的学习。

图1 同行课例讨论生长模式

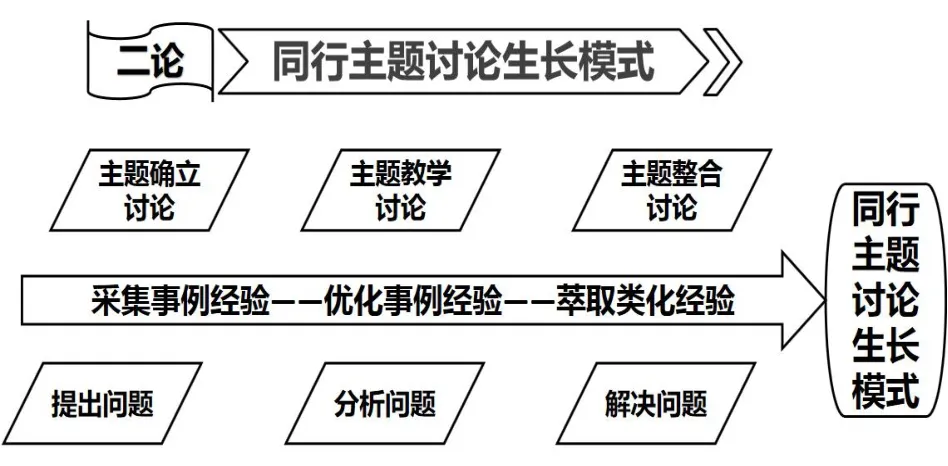

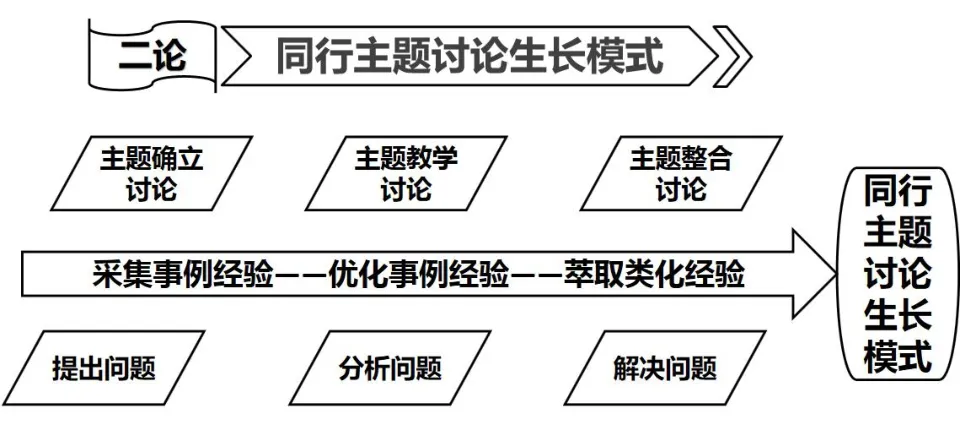

二、同行主题讨论——侧重成熟教师的“二次成长”

校本研修应尊重教师之间的差异需求,才能提高实效。为了关注不同教师的成长需求,同行主题讨论侧重于成熟型教师的“二次成长”。成熟型教师上课驾轻就熟,能掌握基本的教育教学规律,因此校本研修要从低阶思考走向深层思考,为该类教师定制了“同行主题讨论”研修模式,以主题式的深入讨论带动集体共研。按照教师培训的定律,越扎根内在需求越有效,越扎根实践反思越有效,越扎根鲜活经验越有效。同行主题讨论就是语文教师将教学过程中遇到的困难进行梳理,筛选出具有典型意义和普遍意义的问题加以理论和经验的假定,形成有价值的教研主题。校本研修中始终围绕这一主题进行教学讨论,是一种以主题讨论为驱动,以分析问题为讨论内容,以解决问题为目标的一种众智众筹式专业成长方式。同行课例讨论中不一定有主题的讨论,但是主题讨论中一定包含了课例讨论,在多人多节的主题课例讨论中收集典型的事例经验,再经过系统思考后,形成教学的“类经验”。

(一)主题确立讨论,诱发问题意识。问题是同行主题讨论的出发点和开展主题研修活动的起点,研究始于问题。对学校的校情、学情、教情进行讨论分析后,梳理亟须解决的问题并作为研修主题,开展同行讨论。

(二)主题教学讨论,提炼事例经验。课堂教学是主题讨论的实验基地,教师要思考怎样把讨论中的设想变为课堂教学的现实,并通过课堂教学对预设进行验证,再从同主题下不同类型的课例反复观察中提取有效的事例经验。成熟型教师与青年教师都在讨论过程中围绕主题不断沟通交流、分享教研心得和资源,彼此在互动、互学、互助中不断提高。

(三)主题整合讨论,生发“类经验”。以同行主题讨论的形式开展的教学研讨是教学讨论与教学研究的结合,有利于经验的形成性与发展性功能的发挥。讨论者也是学习者,成熟与非成熟型教师开展深度讨论,其中获取的知识、信息、经验、情感信号将被内化到个体内部,个体过滤、权衡、取舍之后将会为其它学习者提供更高层次的信号,最终形成该主题下的“类经验”,为今后的教学实践提供依据。

韶关第八中学诵读教学主题讨论案例

第一步,主题确立讨论。韶关八中是地处粤北山区城乡结合的南郊片的一所公办普通学校,生源质量参差不齐,学生的“贫读症”更为严重。诵读教学起点低,对山区学生具有适切性。全科组老师共同观察本区语文课例比赛,20节课有16节是使用诵读教学的方法,诵读教学的使用率很高,具有普遍性,不足之处是都具有单一性、机械性和随意性,这样使得诵读课堂教学没有达到预期的效果和意义。基于实情分析,我们确立诵读教学为校本研修主题。

第二步,主题教学讨论。以本学期的科组活动为例,我们围绕着诵读教学从不同的角度共进行了六次主题教学讨论,蓝老师的《古诗苑漫步》是古诗词诵读、李老师的《美读四季》是散文诵读、刘老师的《傅雷家书》是名著诵读、刘老师的《珍藏的记忆》是以读促写、梁老师的《走进声音的世界》是诵读技巧训练,主题教学讨论让我们全方位地收集了诵读教学的事例经验,使诵读教学的专业水平迅速得以提升。

第三步,主题整合讨论。集体复盘该学期诵读教学中收集到的发生事例经验,整合成诵读教学的系列课型。如技巧型诵读课,用以指导学习诵读的方法与技巧;演读型诵读课,以表演的方式组织诵读教学;整合型诵读课,以诵读串联单元整体学习;促写型诵读课,以诵读的方式促进写作等,为每一位教师的诵读教学提供了可操作的课型,最后集体撰写了诵读教学的系列论文整合类经验,实现从实践到理论的提升。

本科组老师以诵读教学为讨论主题,不管是学校科组教研活动,还是外出参加各级教研,都要求教师带着明确的诵读教学主题,去寻找、发现和思考,获取与主题相关的信息,结合实践思考。多人多次多类的诵读系列课例观察及讨论,在集体反复磨课与反思中,积累了一组同主题的事例经验,但此时的事例经验还是独立分离的,经过主题整合讨论后,对这组经验进行分类组合、去粗取精,这就是同行主题讨论过程中“类经验”的生发,在实际教学中个体内部与个体间都无时无刻不发生着合作效应,互相激发,然后各取所需,各自精彩,从“无型”到“有型”,主题讨论中获取的“类经验”更具深层性,助推了成熟型教师走向“二次成长”,联动各类教师的集体生长(如图2)。

图2 同行主题讨论生长模式

三、同行测评讨论——侧重师生之间的“协同成长”

教学测评是推动教学质量提升的重要手段。教研组中开展以教学测量、学生测评、教学改进研究为主的校本同行测评讨论,以学生的测评情况去明确教学的改进方向,以教与学的改进为目的是师生之间的“协同成长”。在教研活动中认真学习教育教学评价理论和测量评价方法的应用,以同行讨论的方式在教师命题与学生答题的研讨实践中收集命题经验与答题经验,既关注教师的教,也留意学生的学,以评促教,精准拨正教与学的践行方向。

(一)测评前——命题研究讨论。命题讨论是每位老师不应跳过的一个重要研修环节,正确的命题意识会加速教师的专业发展,影响着课堂教学走向高效。

诵读教学与诗词默写题关联最大,以一次古诗词默写测评讨论为例,我将学校的自出题、市级模拟题、省级中考题三套中的同一题型进行命题讨论,发现自命题的不足:1.应选取有价值的考查内容,重点考查经典名句;2.要设置有效情境,指向诗词的理解运用。3.兼顾题型、体裁、内容分布的均衡性。命题讨论以教学提升为目的,学科教师应掌握必要的命题分析技术,在对比中收集命题的事例经验,充分发挥试题的导向作用,在课堂上更有效地指导学生学习。

(二)测评中——学生诊断讨论。学生诊断讨论是对学生的考试结果进行分析讨论。如果只看数据的高低,会过于笼统。

以韶关八中九年级第三次模考为例,古诗词默写题平均分为5.5 分,6 分以下的人数占全年级的60%,我们可能一致认为得分率不高的主要原因就是学生没有背诵。学生的诊断讨论,有师生间的访谈,有老师间的讨论,关注点是放在这些数据生成的原因。整合各班错题情况:1.不认真审题或者根本没看题;2.理所当然填写诗词的中心句;3.难字易错,简单字中也有易错字,如“情”和“晴”;4.背得出诗词,背不出必背古文;5.重视课内诗词,不重视课外诗词;6.不背诵,或者没背熟;7.机械记忆,没能理解背诵。经过同行之间的诊断讨论,众人拾柴后我们发现错题的成因是复杂而各具个性的,只有在同行讨论中形成关于测评的事例经验,指导教师解决课堂问题才会更具实效。

(三)测评后——教学改进讨论。当同行测评讨论成为校本研修的一种方式,人们就会沿着测评讨论的步骤查找教学问题,集合错题经验,达成教学策略,最后形成指导改进教学的类经验。

针对本次测评,笔者记录和梳理了错题信息,在更高的层次审视这些事例经验,展开诵读教学改进的讨论:1.加强学生审题训练,古诗词诵读教学中过于强调中心句,会误导学生不加思索地将中心句作为答案;2.诗词教学中要有中考题型意识,要注重情境下的诵读教学;3.诗词教学中要关注教材,课后练习不能忽略;4.教学中关注难写字,也要关注不难写的易错字。在集体讨论的互动中,大家不停地自省反思,找到了解决古诗词默写题得分不高这一问题的最佳方法,测评讨论的“类经验”让更多的老师能精确到位地指导日常的古诗词诵读教学。

同行测评讨论是校本研修中最容易被“悬空”的一种活动,但却是必不可少的一环。只有经历前有命题、中有诊断、后有改进三种讨论(如图3),才能让测评为教学最大限度地提供最有价值的信息。教师的专业成长也只有关注到对学生测评的过程分析,收集教学“类经验”,才能精准地改进和完善教与学的实践活动,实现师生共长。

图3 同行测评讨论生长模式

可见,结构化的同行讨论研修方式为教师专业成长构架了一个已有经验与要学经验之间的桥梁,一个可视、可操作且有章可循的架构容易让教师在学习中形成研修自觉,从而促进教师借助学习共同体,在不断的实践和反思中实现教学经验优化和进阶。