个别下调法定最低刑事责任年龄条款的适用路径

叶小琴

个别下调法定最低刑事责任年龄条款面临限制还是扩张适用的路径抉择。《刑法修正案(十一)》(以下简称《修十一》)的草案经初次审议后,全国人民代表大会宪法和法律委员会经研究,建议“拟在特定情形下,经特别程序,对法定最低刑事责任年龄作个别下调”(1)《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈中华人民共和国刑法修正案(十一)(草案)〉修改情况的汇报》,载中国人大网2020年12月28日,http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/5f7b2d0e41ef44f6ba84ed6eda5cf6c3.shtml,2023年7月31日访问。。最终《刑法》第17条第3款,即个别下调法定最低刑事责任年龄条款(以下简称“个别下调条款”)规定:“已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任”。《修十一》施行后,代表性观点仍主张个别下调条款“还是一个宣示性规定”(2)黎宏:《〈刑法修正案(十一)〉若干要点解析——从预防刑法观的立场出发》,载《上海政法学院学报》2022年第2期,第5页。或“从长远来看无益于对未成年人犯罪的预防”(3)于阳、周丽宁:《未成年人违法犯罪行为干预体系的制度构建》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2021年第6期,第24页。,“情节恶劣”的解释观点也主张实质性限缩罪行条件。(4)参见聂长建:《刑事责任年龄的三层级差结构研究》,载《政法论丛》2022年第4期,第138页。总之前述观点均主张个别下调条款的限制适用,理由为配套措施滞后、刑罚化不利于未成年人犯罪预防。该条款规定的年龄条件明确,罪行条件能够直接参照《刑法》第17条第2款八种严重罪行、第232条故意杀人罪和第234条故意伤害罪的理解,基本不存在争议。适用难点在于如何把握“特别残忍手段”“情节恶劣”两个概括性实体条件要素与“经最高人民检察院核准追诉的”程序条件。前述条件赋予司法机关较大的实体性和程序性自由裁量权,所以该条款属于具体案件具体分析的弹性立法规定,关键是限制或扩张适用的路径抉择。适用难点具体表现为:“情节恶劣”等概括性实体条件要素处于明显符合和明显不符合相邻的中间地带,“报请或不报请核准”“核准或不核准追诉”均属于司法裁量权范围。此时案件结果主要取决于司法机关办理“已满十二周岁不满十四周岁的人”(以下简称“低龄未成年人”)暴力涉罪案件的刑事政策导向,限制或扩张适用路径的分化与抉择问题由此形成。

一、个别下调法定最低刑事责任年龄条款的规范目的

规范目的是确定个别下调条款适用路径的理论基础。“对任何一个刑法条文的解释和适用,都必须从其规范的目的出发,刑法分则中每一个规定了犯罪成立要件和法定刑的条文,都具有自己特定的规范目的。”(5)冯军:《论〈刑法〉第133条之1的规范目的及其适用》,载《中国法学》2011年第5期,第138页。该刑法教义学原理也适用于确定刑罚处罚范围的刑法总则条文。代表性观点认为“该款从实体到程序对低龄未成年人刑事追责的范围进行了多重限定……立法的规范保护目的除了保护社会(含被害人),还有涉案低龄未成年人自身”(6)刘仁文:《低龄未成年人刑事责任条款的司法适用》,载《法学》2023年第7期,第62页。。法益保护和人权保障是理论和实务公认的刑法机能,(7)参见刘艳红:《中国刑法的发展方向:安全刑法抑或自由刑法》,载《政法论坛》2023年第2期,第70页。前述观点立场正确但缺乏针对性,整体主义角度的论点实质上没有回答该条款规范目的的具体内容。

(一)表达主义与象征主义、象征性立法的区别

个别下调条款立法过程科学性的阐释指示其规范目的的具体内容。具有客观性的规范目的才能确保法的安定性,所以规范目的既不完全等同于立法机关或参与立法人员宣称的意图,也不能依照某种刑法体系从基本概念演绎中获得。个别下调条款的立法背景是“实践中低龄未成年人实施犯罪、性侵害未成年人等涉未成年人犯罪案件较为突出,引发社会关切。”(8)《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈中华人民共和国刑法修正案(十一)(草案)〉修改情况的汇报》,载中国人大网2020年12月28日,http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/5f7b2d0e41ef44f6ba84ed6eda5cf6c3.shtml,2023年7月31日访问。该条款立法过程是立法机关与公众舆论存在互动的典型现象。传统观点将立法机关在刑事法律修正的过程中,因受一定规模的情绪化民意或舆论的影响,因此妥协性地增设、修改或删除刑事法律条文的行为称为刑事领域中的情绪性立法。(9)参见刘宪权:《刑事立法应力戒情绪——以〈刑法修正案(九)〉为视角》,载《法学评论》2016年第1期,第86-87页。这种观点将刑法修改在时间节点和内容上与舆论的重合作为情绪性立法的特点。情绪性立法观点偏向绝对化,认为立法时机、内容和舆论形成时机、主导性意见的部分或全部重合是非理性的。这种对立法过程展开理论研究的思路值得学习,不过将舆论对刑事立法的影响予以消极评价并标签化的观点还有反思的余地。

表达主义揭示了刑事立法过程对于社会公众一致性的规范性行为期望的制度化回应功能。社会系统论从功能性和选择性的角度理解法律,反对根据与应然固有本质的某种相似性或者国家制裁这样的特定事实性机制定义法律,而是将法律视为社会系统一个具有进化性的结构,认为法律是一致性一般化的规范性行为期望,并提出法律是一个认知上开放和规范上封闭的自创生系统,作为操作单元而发挥功能的内容只能在系统之内,也只有通过系统才能获得其统一性。(10)参见[德]尼克拉斯·卢曼:《法社会学》,宾凯、赵春燕译,上海人民出版社2013年版,第134、424-425页。基于法社会学领域社会系统论的理解,立法是法律系统遵循自身进化机制将系统外环境的公众舆论内化为系统内部操作单元的过程。立法机关受公众舆论影响是常态化的经验事实,立法科学性是静态和动态的融合性评价,评价不能局限于最终生效的立法文本与舆论主导性意见的静态对比,刑事立法从启动到施行过程中具有的功能也是重要评价指标之一。

从社会系统论的角度理解法律,民主立法程序是法律系统与系统外环境“沟通”,形成一致性的规范性行为期望并以法律形式一般化的进化过程,立法文本是一致性的规范性行为期望的制度化选择和表达。个别下调条款的规范目的是法律系统在立法过程中内化的一致性的规范性行为期望。阐释一致性的规范性行为期望制度化过程中刑法功能的概念就是表达主义。表达主义强调刑事立法明确特定保护法益的重要性从而具有引导个人行为选择和刑事司法实务导向的回应性功能。刑法条文的立法背景和具体内容不同,回应性功能的强弱和具体指向便存在显著差别。

表达主义与符号学衍生的象征主义具有本质区别。法学领域对于象征主义的立场分为两种。一种是警惕的立场。基于警惕立场,刑法是国家机构和公职人员建构惩罚犯罪或保障人权的符号,应当警惕刑事立法象征性声明和刑事司法实践的鸿沟。另一种是立法者伦理体系的立场,主张从象征主义角度理解法律,认为一部法律往往是一个伦理体系,代表了立法者关于规制对象的基本共识。该立场主张象征主义是指一个集合人类符号和象征的符号系统,代表与人类生存相关的可感知真理,对各部法典和规则汇编等可以通过其符号和象征主义加以理解,符号学适用于法律时更容易探索各种文字表达和法律概念背后的假设。(11)See Nelson P. Miller, Curt A. Benson and Christopher G. Hastings, The Symbolism of the Federal Rules of Evidence—the Created, the Fallen, and the Redeemed, 3 Thomas M. Cooley Law Review 328-29(2012).该立场强调整体阐释法律所代表的价值和文化符号。总之,象征主义是运用符号学确立或理解法律的价值形象,属于建构主义的阐释。表达主义则指法律对于社会公众一致性的规范性行为期望的制度化回应,强调现实主义的发现。

刑事立法具有的表达主义功能与象征性立法也存在显著区别。刑法领域的象征性立法实质上源于象征主义的概念。代表性观点认为,现代刑法的特点是以预防为目的的刑法理论和立法本身所表现的纯粹象征性,象征性立法是一份规范声明,旨在凸显当代社会有权要求立法者就某种风险现象制定相对应的刑法规定,其规范目的只是国家期待在社会大众中形成一定的合法与不法意识,实质上并不企图影响个人的行为取向。(12)参见古承宗:《刑法的象征化与规制理性》,台湾元照出版公司2017年版,第63-66页。批评观点提出,刑法的象征性立法可能存在法益抽象化等损害刑法功能的风险。(13)参见刘艳红:《象征性立法对刑法功能的损害——二十年来中国刑事立法总评》,载《政治与法律》2017年第3期,第45页。在以特定行为规范鲜明彰显刑法价值这一点上,表达主义与象征性立法有相同之处。不过重视表达主义功能的刑事立法制定具有引导性的行为规范,并且蕴含积极适用的导向,这种积极的立法观念是其与象征性立法的根本区别。

总之,刑事立法过程具有的表达主义功能契合当代刑法的内在和外在价值。正义和公平是刑法最重要的内在价值,刑事立法是确认和传递公平和正义观念的制度载体。同时表达主义功能有助于实现特殊预防和一般预防这两项刑法外在价值。特殊预防针对犯罪人,运用针对性罪刑规范逐步引导其认罪悔罪就是表达主义功能的体现。消极的一般预防主张公开对行为人定罪量刑从而形成威慑效果,刑事立法明确与不法行为相适应的刑罚也是发挥表达主义功能。积极的一般预防注重通过刑事立法及其适用巩固公众对规范的信赖效果,表达主义也强调刑事立法与普通公民的一致性行为期望相符合。所以,无论是主张特殊预防、消极或积极的一般预防还是并合主义,都应当承认,表达主义是阐释刑事立法过程科学性的理论工具。

(二)表达主义关于个别下调条款立法过程科学性的阐释

“低龄未成年人杀人免责”案件在移动互联网时代往往成为公共事件,由此刑法制度短板涌现为公共舆论焦点,表达主义能够阐释个别下调条款立法过程的科学性。数据分析表明,“低龄未成年人杀人免责”公共事件引发公众修改立法的规范性行为期望,该条款体现了刑法制度创新的及时性和针对性。2019年大连的13岁蔡某某故意杀害10岁未成年人后被公安机关决定收容教养3年(以下简称“大连杀人事件”),2020年宣城12岁杨某某涉嫌杀害10岁未成年人后被抓获(以下简称“宣城杀人事件”)。相关公安机关的警情通报迅速引发网络围观现象,“刑法放纵杀人犯”的社会舆论甚嚣尘上。

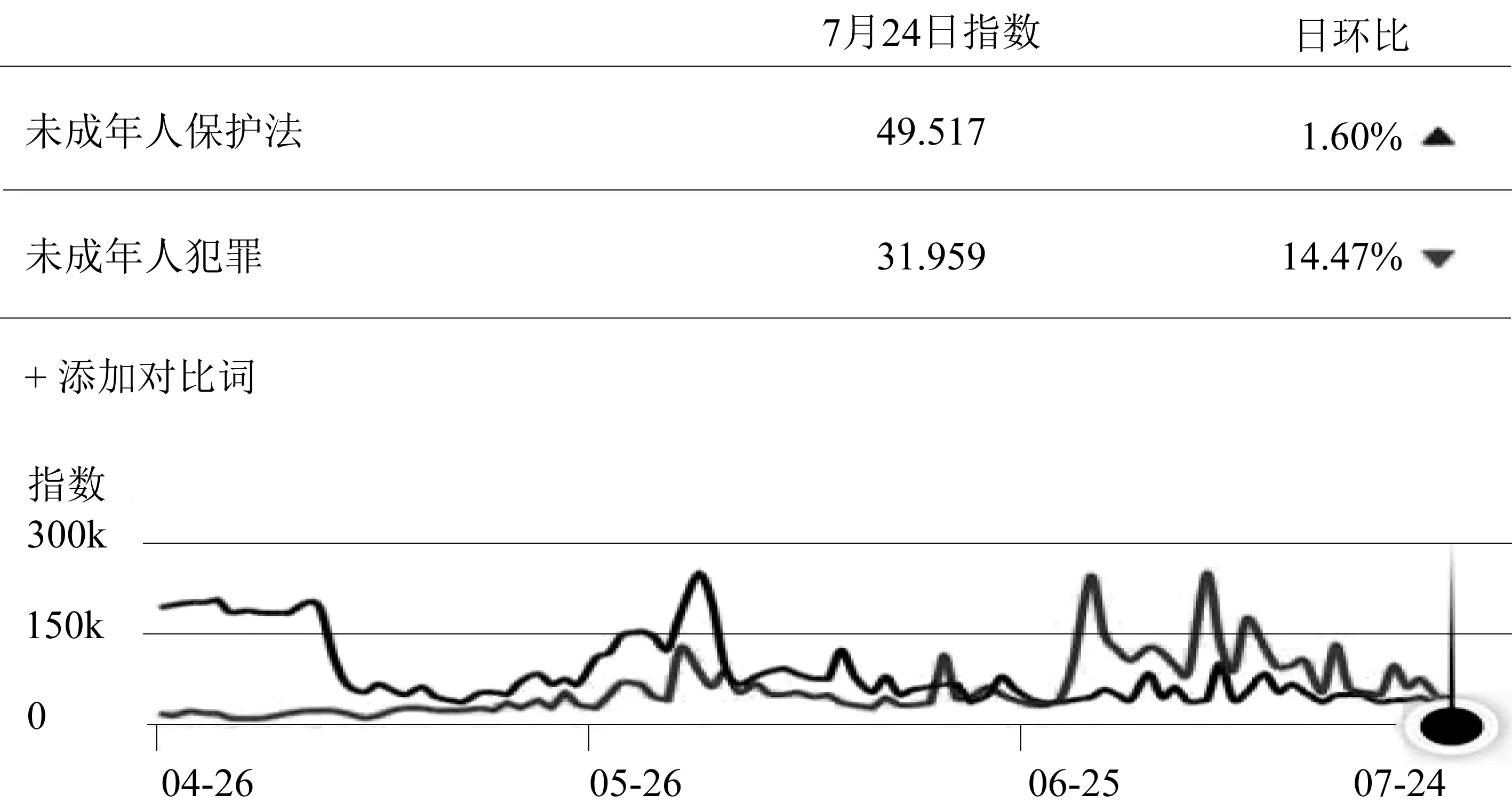

对微信指数的跟踪研究发现,(14)图1与图2数据来源于作者在研究过程中保存的微信指数检索结果。“微信指数”公众号2023年2月16日发布的《微信指数规则》文章介绍,微信指数是微信提供的一个以关键词为线索的基础数据工具,来自搜一搜、视频号、公众号文章、网页及部分广告渠道的热度会对指数产生影响,主要关注关键词相关内容的受欢迎程度、关键词在相关内容中的重要程度,支持查看近7天、近30天及2021年4月22日之后的指数曲线。微信用户对“低龄未成年人杀人免责”的短期高度关注与对相关立法修改的持续关注具有明显关联效应。图1显示,“未成年人犯罪”的关注度直到2020年4月26日还比较高,此后一段时间有所下降。“大连杀人事件”发生于2019年10月20日,“宣城杀人事件”发生于2020年4月14日,可以初步推论,短期内重复出现的低龄未成年人杀人资讯具有传播热度的叠加效应,“宣城杀人事件”强化了微信用户对“未成年人犯罪”的高度关注。图1还显示,“未成年人犯罪”的关注度在2020年5月26日之后的短期内又达到更高峰值;“未成年人保护法”关注度则在2020年6月25日开始的一段时间内达到峰值,同期“未成年人犯罪”关注度也略有上升。考虑到2020年6月28日全国人大常委会第二次审议《未成年人保护法》(修订草案),该法与两起杀人事件间隔不久而且高度相关,所以“未成年人犯罪”与“未成年人保护法”的关注度呈现互动。对“未成年人犯罪”的持续关注很可能转化为对涉未成年人立法修改的期待从而提高对“未成年人保护法”的关注度,对立法修改内容的关注也会反过来提高“未成年人犯罪”的关注度。“未成年人犯罪”在立法审议之前的关注度迅速上升,在立法审议之后虽然关注度略有上升,但迅速被“未成年人保护法”的高关注度所替代。直到2020年7月24日,“未成年人保护法”的指数相比前一日仍然上升1.6%。

图1 2020年7月24日微信指数(90日)

同时图2显示,2021年2月21日至3月上旬的“刑法”微信指数迅速达到峰值,这是由于《修十一》于2021年3月1日起施行的缘故。直到2021年4月21日,“刑法”“刑事责任年龄”的关注度仍然非常高,前者的指数非常高且日环比增长9.62%,后者日环比增长高达29.62%。所以,两个杀人事件的短期关注度,很可能转化为微信用户对“刑法”尤其是“刑事责任年龄”的持续高度关注。

总之,表达主义阐释该条款立法过程科学性的创新思维在于,在大众传播媒介日益个人化和实时化的时代,刑事立法回应公众规范性行为期望的迅速、直接与简洁具有积极功能。该条款的表达主义功能在于,以明确的积极立法引导信息网络传播的再中心化,从而对公众尤其是未成年人形成卓有成效的法治教育。比较法研究发现,美国20世纪50年代产生了一种比较主流的观点,即大众传播媒介使得代际沟通和控制陷入崩溃,而这种崩溃造成未成年人的不良行为和犯罪行为。前述观点后来在美国反复出现,21世纪美国的新清教主义运动就与前述观点产生某种共鸣,这场运动中很多公民主张在学校进行祈祷、审查色情作品以及限制烟酒消费。(15)See James Gilbert, A Cycle of Outrage: America’s Reaction to the Juvenile Delinquent in the 1950s, Oxford University Press, 1986, pp. 3-10.前述观点指明大众传播媒介与未成年人价值观塑造之间的相关性,我国全面推进法治社会建设的过程必须重视大众传播媒介的法治教育功能。网络舆论是政治国家与公民社会的重要沟通机制,刑事立法属于国家对社会控制机制的关键组成,立法机关及时发现并弥补刑法制度短板是重视社会公众合理规范性行为期望的科学立法过程。对新浪微博“大连杀人事件”和该款相关评论文本的定量分析显示,个别下调条款使社会舆论的部分期待得以满足,长期处于高压态势的网络舆情以及负面意义建构被适度消解,社会公众对降低刑事责任年龄议题的情感建构与刑事责任年龄的部分下调实现初步融合。(16)参见朱笑延:《舆论与刑法的偏差式互动:刑事责任年龄个别下调的中国叙事》,载《法学家》2022年第1期,第79页。所以基于表达主义的解释,个别下调条款具有科学性,巩固了公众对刑法规范的信赖。

图2 2021年4月21微信指数(90日)

(三)个别下调条款的具体规范目的

首先,刑法条文的规范目的有宏观和微观之分。宏观规范目的具有整体性、抽象性,如刑罚目的有一般预防和特殊预防这两个维度。功能主义刑法体系发展过程中的重要理论创新在于,在应罚性之外增加考虑预防必要性的需罚性概念,预防必要性包括一般预防和特殊预防。(17)参见姜敏:《刑法预防性立法:罪型图谱和法治危机消解》,载《政法论坛》2021年第6期,第187页。不过,“刑法教义学不应完全放弃存在论的基础。所谓存在论基础主要表现为对事物本质或存在结构的遵循要求。”(18)劳东燕:《刑事政策与功能主义的刑法体系》,载《中国法学》2020年第1期,第141-142页。刑法条文的微观规范目的具有特定性、具体性,客观上总是侧重实现一般或特殊预防的目的。例如,《刑法》第65条一般累犯、第66条特别累犯和第356条毒品再犯规定,具体规范目的显然是具有特定犯罪前科行为人的特殊预防必要性。再如《刑法》第239条第2款的杀害被绑架人这类相对确定适用死刑的条文,主要反映一般预防的规范目的,即威慑潜在犯罪人。

其次,具体规范目的是刑法条文微观层面侧重实现的刑罚目的。具体规范目的为一般预防的,适用路径趋向处罚范围的严密性和处罚程度的严厉性。规范目的为特殊预防的,更强调处罚对象的特定性和精准性。以对扒窃的理解为例,规范目的是否为特殊预防必要性,直接决定教义学解释。有观点认为扒窃指行为人以一种违反贴身禁忌的方式盗窃他人财产,具有更高危害性,主张从区分惯犯和偶犯的维度限缩扒窃惩罚范围,根据预防必要性减轻或者免除偶犯扒窃的责任。(19)参见车浩:《“扒窃”入刑:贴身禁忌与行为人刑法》,载《中国法学》2013年第1期,第119、128页。还有观点则主张“‘扒手’所具有的不同于机会犯的特殊的人的主观不法属性,就是被涵摄在扒窃不法行为定型中并提升扒窃行为不法至刑事可罚程度的涵摄罪量要素”(20)梁根林:《但书、罪量与扒窃入罪》,载《法学研究》2013年第2期,第145页。。前述两种观点在不法还是责任阶层考虑行为人刑法观念存在分歧,不过都将惯犯的特殊预防必要性视为扒窃型盗窃罪的具体规范目的,只是对于特殊预防必要性影响处罚范围还是构成要件存在不同的主张。所以,与特定刑法条文相关的预防必要性总是具体的。泛泛宣称个别下调条款既具有一般预防也具有特殊预防目的,无法指导实践。

最后,表达主义是确定个别下调条款规范目的最重要的存在论基础。表达主义功能表明,该条款是移动互联网迭代发展时代针对旧情况的回应性立法,法律系统中内化的社会公众一致性的规范性行为期望反映该条款具体规范目的。

一是该条款的制度设计过程明确指向特殊预防必要性。全国人大常委会2020年6月审议《修十一》(草案一审稿)时指出修改刑法的必要性为:“根据新任务、新要求、新情况对刑法作出局部调整”(21)李宁:《关于〈中华人民共和国刑法修正案(十一)(草案)〉的说明——2020年6月28日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议上》,载中国人大网2020年12月28日,http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/f16fedb673644b35936580d25287a564.shtml,2023年7月31日访问。,但一审稿并没有修改《刑法》第17条。显然,法定最低刑事责任年龄的调整问题被视为“旧情况”。围绕两起杀人事件形成网络围观现象以后,社会舆论对“低龄未成年人杀人免责”的高度关注转化为对《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》以及《刑法》的修改。2020年6月《修十一》(草案一审稿)被审议并印发征求社会意见。“一些常委会组成人员、全国人大代表、部门、地方和社会公众提出,实践中低龄未成年人实施犯罪、性侵害未成年人等涉未成年人犯罪案件较为突出,引发社会关切,建议修改刑法相关规定。”(22)《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈中华人民共和国刑法修正案(十一)(草案)〉修改情况的汇报》,载中国人大网2020年12月28日,http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/5f7b2d0e41ef44f6ba84ed6eda5cf6c3.shtml,2023年7月31日访问。《修十一》(草案二审稿)确定该条款初稿。二审稿被审议后征求意见期间,“有的常委会组成人员、全国人大代表提出,《刑法修正案(十一)(草案)》(二次审议稿)规定限于致人死亡的情形,对使用特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,也应追究刑事责任。”(23)《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈中华人民共和国刑法修正案(十一)(草案)〉审议结果的报告》,载中国人大网2020年12月28日,http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202012/0e966f5773c348cb964f19fb05cf0e88.shtml,2023年7月31日访问。前述建议即为该条款最终文本。总之在高度民主化的立法程序中,法律等各领域专家、相关利益部门和社会公众关于低龄未成年人犯罪刑事立法的意见得到充分重视,该条款的表达主义功能明确指向实施了严重涉罪行为低龄未成年人的特殊预防必要性。

二是该条款的表达主义功能指向补强低龄涉罪未成年人缺乏法律干预措施的制度短板。《修十一》具有针对性化解两个杀人事件相关舆情的考量,但应对低龄未成年人杀人免责问题的制度短板才是表达主义的具体指向。该制度短板长期存在并在理论和实践中被反复讨论,只是在两个杀人事件后出现在网络舆论的聚光灯下。正是因为《修十一》制定之前未成年人暴力涉罪行为的被害人多为未成年人,已有法律救济不足以实现国家对无辜未成年人的特别保护和对公民基本权利的全面保护,该条款体现了政府对于刑法制度短板的高度关切和有效应对。所以,网络只是集中反映公众意见的传播媒介,表达主义功能的指向是对低龄涉罪未成年人缺乏法律干预措施的制度短板,同时尽量少运用甚至不运用刑法惩罚涉罪未成年人也是社会舆论的另一个重要立场。所以,《修十一》也将《刑法》第17条的收容教养修改为专门矫治教育。但是,“作为回应民意的立法修改是立足当前国情的,而国情包括缺少完备的教育矫正体系或专门的少年司法机构。”(24)蒋娜:《未成年人刑事责任年龄:完整解读〈刑法〉第17条》,载《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2021年第2期,第12页。个别下调条款表明,特别保护涉罪未成年人的立场具有相对性,这需要具备一定现实条件。特殊预防的必要性是该条款表达主义功能反映的具体规范目的。

综上所述,社会公众一致性的规范性行为期望被法律系统内化为立法后,功能指向就是该条款具体规范目的。这种功能指向是预防实施了刑法规定的严重暴力行为的低龄未成年人重新犯罪,即特殊预防必要性。表达主义阐释该条款立法过程科学性的新认知在于,移动互联网迭代发展时代信息传播方式发生根本变化,社会公众对于长期存在的现象形成“昨天一切都美好”和“今天却如此糟糕”的直觉认知,大众传播媒介高度关注问题背后的制度短板就是刑法表达主义功能的具体指向。过去的制度短板形成将来的制度化期望,表达主义指向对低龄未成年人暴力犯罪的治理。所以,该款具体规范目的是实施了严重暴力涉罪行为低龄未成年人的特殊预防必要性。

二、特殊预防必要性对于个别下调条款扩张适用的决定性

(一)特殊预防的必要性与适用路径的关系

具体规范目的与适用路径的关系类似于目的地与最佳路线的关系,特殊预防必要性实质性决定个别下调条款贯彻宽严相济刑事政策的导向。“法律社会学的基础也是对现代法律系统所预设的‘合法性共识’的有效性条件的高要求重构……后形而上学的法律的实证性也意味着,法律秩序只有根据经过合理辩护的、因而是普遍主义的原则,才有可能构成和发展。”(25)[德]哈贝马斯:《在事实与规范之间:关于法律和民主法治国的商谈理论》,童世骏译,生活·读书·新知三联书店2003年版,第86-87页。法社会学思维的启发为,表达主义功能客观反映制度化过程的共识,特殊预防必要性具备合理的存在论基础。表达主义和特殊预防必要性之间具有社会整合的功能相关性,并分别从事实和规范视角揭示该款实质。适用路径是该条款在形式层面体现表达主义功能并有效实现特殊预防必要性规范目的的政策导向。诚然,未成年人犯罪领域贯彻宽严相济刑事政策的基本要求是从宽,但僵化的“一律从宽”并不妥当。特殊预防必要性是事实与法律的综合性判断,现阶段专门学校和专门教育发展滞后的状况决定适用该条款时应以从严为主,采取扩张适用路径更妥当。

特殊预防必要性的规范目的决定,个别下调条款与《刑法》第17条第5款的适用路径是此消彼长的关系。个别下调条款规定低龄未成年人“应当负刑事责任”的条件。《刑法》第17条第5款规定:“因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育”。同时《预防未成年人犯罪法》第38条规定:“本法所称严重不良行为,是指未成年人实施的有刑法规定、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的行为,以及严重危害社会的下列行为……”。所以,《刑法》第17条第5款的“不予刑事处罚”不属于《刑法》第37条的“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚”情形,而是不负刑事责任并在必要时进行专门矫治教育。对于低龄未成年人实施了严重暴力涉罪行为以后的处置有两种:一种是个别下调条款的“应当负刑事责任”,另一种是《刑法》第17条第5款的“不予刑事处罚”。这两种适用路径存在罪与非罪的根本区别,不能同时适用。

主张个别下调条款采取限制适用路径的理论逻辑要求《刑法》第17条第5款“在必要的时候,依法进行专门矫治教育”的扩张适用。然而这只是应然的逻辑推论,适用路径的抉择不能忽视专门教育制度实然的可操作性。我国目前处于推进专门学校建设和专门教育工作的初始阶段,第17条第5款的适用率短期内难以显著提升,此时应依法扩张适用个别下调条款。否则对于实施了严重暴力行为的低龄未成年人,很可能形成“检察机关不究,专门学校难收”的“两头空”困境。这种状况下个别下调条款将彻底沦为象征性立法,严重削弱社会公众对刑法乃至法律体系的信赖。

最有利于未成年人原则要求刑法特殊保护涉罪未成年人,但宽严相济刑事政策不是对特定群体绝对宽缓或严厉的教条,司法工作人员依法具有一定程度的自由裁量权。非刑罚矫治措施与刑罚均比较完善时优先适用前者是特殊保护。现实情况是矫治措施严重缺乏同时刑罚制度比较完善,依法适用后者也是特殊保护。如果不扩张适用个别下调条款,后果很可能是大量低龄未成年人实施触犯刑法行为却不承担法律责任。这属于放纵犯罪,并不利于涉罪未成年人树立正确价值观并形成遵守法律的行为习惯。行为由认知决定,只有运用系统性矫治措施才可能改变涉罪未成年人的不良认知,这需要制度化矫治资源。放纵意味着政府回避国家责任,而希望涉罪未成年人基于个人和家庭教育因素迷途知返。但未成年人既然已经实施严重暴力涉罪行为,这种希望很大程度上是毫无理论根据与现实基础的奢望。放纵的结果很可能是,涉罪未成年人已满刑事责任年龄以后继续触犯刑法,届时依法将承担严厉的刑事责任,甚至死刑。因此,在专门学校和专门教育制度更新发展的初始阶段,对该条款采取扩张适用路径更为妥当。

(二)现阶段特殊预防必要性的分析

现阶段未成年人犯罪状况表明,实施了严重暴力涉罪行为低龄未成年人的特殊预防必要性非常高。专门矫治场所的严重缺乏要求充分发挥刑法的托底性制度功能,扩张适用个别下调条款。

从实际犯罪率、初次实施触犯刑法行为年龄变化趋势和严重侵犯公民人身权利行为比例这三方面分析,未成年人犯罪状况非常严峻。1998年至2021年期间,未成年罪犯人数最小值是1998年的33 612人,最大值是2008年的88 891人。(26)参见国家统计局编:《中国统计年鉴—2022》,中国统计出版社2022年版,第776页。如果仅依据罪犯人数分析未成年人犯罪状况,2008年就应当启动降低刑事责任年龄的立法规划,《修十一》显然不具备及时性。此外,还必须分析名义犯罪率变化的原因和实际犯罪率。考虑历年总人口数据的准确性,(27)参见国家统计局编:《中国统计年鉴—2022》,中国统计出版社2022年版,第31页。依据《全国人口普查条例》第8条和第40条等规定,尾数逢0的年份为普查年度,尾数逢5的年份开展全国1%人口抽样调查,其他年份开展全国人口变动情况抽样调查,抽样比约1‰。相比总人口数,未成年罪犯数量极少,因此人口普查年度的犯罪率数据信度更高。可以得出2000年、2010年、2020年的未成年人犯罪率分别为百万分之三十三、百万分之五十一、百万分之二十四。2010年以后名义犯罪率明显降低主要是立法修改的缘故,2020年犯罪率低则是疫情防控措施的影响。《刑事诉讼法》2012年新增附条件不起诉制度,2013—2017年间各地附条件不起诉适用均呈增长态势,且同期未成年犯罪嫌疑人相对不起诉比例也同步增长,共同将涉罪未成年人审前转处率从2013年的8.6%提升至2017年的20.7%。(28)参见何挺:《附条件不起诉制度实施状况研究》,载《法学研究》2019年第6期,第153页。2021年全国检察机关共受理审查起诉未成年犯罪嫌疑人73 998人,经审查提起公诉35 228人(含附条件不起诉考验期满后起诉人数),不起诉22 585人(含附条件不起诉考验期满后不起诉人数),附条件不起诉19 783人,不起诉率、附条件不起诉率分别为39.1%、29.7%。(29)参见最高人民检察院:《未成年人检察工作白皮书(2021)》,载《检察日报》2022年6月2日,第6版。

因此,如果加上适用附条件及相对不起诉的未成年人犯罪嫌疑人,未成年人实际犯罪率仍处于高位且呈现持续增长趋势。即使没有全面的公开数据,也能初步推断未成年人犯罪的两个现实:一是不满14周岁未成年人实施触犯刑法行为的案件已经达到一定数量的发案率,并呈现初犯年龄降低趋势。二是不满14周岁未成年人行为的暴力化程度加剧,且发案数量呈现上升趋势。如2015年最高人民法院公布的67个校园犯罪典型案例中,66个为侵犯未成年人人身权利的暴力犯罪,包括故意杀人和抢劫这类严重侵犯人身权利的犯罪,也包括抢夺和寻衅滋事这类轻微暴力犯罪。(30)参见叶小琴、赵忠东:《校园犯罪:犯罪结构、犯罪原因与防控策略的定量分析——以最高人民法院公布的67个典型案例为样本》,载《预防青少年犯罪研究》2017年第2期,第4-5页。

依法建立的专门场所是矫治低龄涉罪未成年人的核心基础设施,但近30年来“一放了之”与“去工读化”现象显著,已经形成矫治实施严重不良行为未成年人法律虚置化和专门场所严重缺少的困境。《修十一》通过前,不负刑事责任的涉罪未成年人基本被公安机关“一放了之”,根本原因在于收容教养缺乏具体执行的配套法律和专门场所。依据1982年公安部《关于少年犯管教所收押、收容范围的通知》和1986年司法部《少年管教所暂行管理办法(试行)》这两个文件,收容教养的执行场所是少年管教所。1994年《监狱法》施行后,依据1996年司法部《关于将政府收容教养的犯罪少年移至劳动教养场所收容教养的通知》,收容教养的执行场所调整为劳动教养所。总之,收容教养的具体执行一直没有法律层面制度依据,执行方式都是混合监管模式,即收容教养未成年人与未成年人罪犯或劳动教养人员关押于同一个监管机构。混合监管模式面临诸多问题,包括管教措施模糊、不同类型在押人员的“交叉感染”风险、监管机构羁押量有限、收容教养未成年人需接受义务教育的特殊性等。实践中政府收容教养的未成年人数量越来越少,公安机关形成将低龄涉罪未成年人“一放了之”的惯例。在被害方或者社会舆论要求政府干预态度非常坚决的个别案件中,公安机关通常根据具体情况决定送入工读学校或劳动教养。不过,法律修改和现实情况使得这两项实质上的收容教养替代措施也难以为继。

“去工读化”现象弱化了工读学校实际接收低龄涉罪未成年人的能力。依据1987年《国务院办公厅转发国家教委、公安部、共青团中央〈关于办好工读学校几点意见〉的通知》,工读学校的招生对象是12至17周岁有违法或轻微犯罪行为,不适宜留在原校学习,但又不够劳动教养、少年收容教养或刑事处罚条件的中学生。实践中部分低龄涉罪未成年人在形式上没有被根据1979年《刑法》第14条第4款决定收容教养,而以触犯刑法但不够刑事处罚条件的理由被公安机关决定送入工读学校,工读学校成为实际矫治低龄涉罪未成年人的场所。但是20世纪90年代初开始,各地全面“去工读化”现象显著,不仅绝大部分校名修改为“职业中学”“启明学校”等与普通学校类似的名称,招生对象不再局限于法律规定的特殊对象,教学方面也强调文化知识传授而忽视不良行为矫治。(31)参见张良驯:《对工读学校“去工读化”现象的研讨》,载《中国青年研究》2016年第4期,第28页。“去工读化”使工读学校脱离原先的功能定位,学习成绩很差、原学校教师不好管教或仅实施不良行为的普通学生成为主要生源。随后,1999年《预防未成年人犯罪法》第35条将“送工读学校进行矫治和接受教育”的条件规定为“应当由其父母或者其他监护人,或者原所在学校提出申请,经教育行政部门批准”。前述立法将工读学校招生由公安机关决定送入的制度调整为监护人或原学校申请送入,自愿化进一步减少了工读学校生源数量。“许多工读学校采用了‘一套班子,两块牌子’的办学模式(还有复合模式、联办模式等)让学校得以正常运行发展。比如重庆市渝中区工读学校又名重庆市滨江职业初级中学。”(32)向帮华、孙霄兵:《中国大陆工读学校现状及对策研究》,载《中国特殊教育》2009年第7期,第9页。总之,由于工读教育的现实转型和法律修改,工读学校脱离了教育、挽救实施了严重不良行为未成年人的定位,生源数量显著减少,学校数量及办学规模严重萎缩。

2013年12月28日劳动教养制度被废除,低龄涉罪未成年人不能被送入劳动教养所。2013年底,全国仅有67所工读学校,有的地方将被决定收容教养的未成年人移交未成年犯管教所或女子监狱。(33)参见陈梦琪:《不宜将收容教养少年移交监狱》,载《检察日报》2014年3月19日,第3版。笔者在H省未成年人犯管教所开展的社会调查发现,该监狱也接收了少量政府收容教养的未成年人,但是监狱管理部门认为这种监管没有法律依据,也不知道如何开展日常管教活动,非常抵制这种制度安排。因此“借监狱场地”执行收容教养形式上没有法律依据,实践中也难以成为常态化的制度安排。不仅涉罪低龄未成年人无专门场所可矫治,违法的未成年人也是如此。2006年《治安管理处罚法》第12条和第21条沿用至现行法,不满14周岁的人违反治安管理的不处罚,已满14周岁不满18周岁的,通常予以行政拘留但不实际执行。总之,《修十一》通过前,各地长期严重缺少矫治实施违法和涉罪行为低龄未成年人的专门场所。

综上所述,依法追究触犯刑法的行为人的法律责任是保障人民安宁的底线,专门学校薄弱状况在短期内难以根本改善,应当充分发挥刑法托底性制度的功能。2020年《预防未成年人犯罪法》将工读学校和工读教育更新为专门学校和专门教育,并规定公安机关可以决定将实施严重不良行为的未成年人送入专门学校接受专门教育。但立法只是确立纸面上的法律依据,送入专门学校要形成现实中的法治实践仍然任重道远。如南京市建宁中学可容纳学生180名左右,已入学的学生240名左右,在校生人数远超校区可容纳学生数量,很难再单独划出区域容纳未达刑事责任年龄的涉罪未成年人。(34)参见马雷、吴啟铮:《收容教养制度废除后专门学校教育的继受与转型》,载《青少年犯罪问题》2022年第2期,第134页。南京作为经济发达的省会城市尚且如此,其他地区的困难可想而知。全国各地普遍面临制定专门教育地方性法规、新建或扩建专门学校、教师及警力定编或扩编、保障日常运营经费等短期之内难以解决的困难。而且专门学校实质上属于监管机构,《预防未成年人犯罪法》的制度安排过于简单,没有理顺行政机关和刑事司法机关的关系,不利于未成年人非刑罚处罚措施的完善。(35)参见叶小琴:《我国少年刑法立法的体系化》,载《法学评论》2022年第4期,第133-134页。现阶段如果不积极适用个别下调条款,“一放了之”的状况还会继续。无所作为的司法现实将严重冲击刑法的刚性和权威,进而削弱刑法价值的社会共识。

(三)形成低龄未成年人犯罪化路径依赖的否定

也许有论者会质疑,扩张适用个别下调条款可能会影响地方政府推进专门学校建设的积极性,从而形成低龄未成年人犯罪化的路径依赖。但规范和实践的综合性分析能够否定这种质疑,个别下调条款的扩张适用不会形成路径依赖。

专门学校建设的滞后状况严重地制约了违法未成年人的矫治。专门学校对实施了严重不良行为的未成年人开展专门教育。依据《预防未成年人犯罪法》第38条,严重不良行为包括未成年人实施的违反治安管理行为和触犯刑法的不负刑事责任的行为。实践中第一类行为的数量远超第二类。笔者在H省省会W市的社会调查初步发现,未成年人违法行为和侵犯财产犯罪的发案数量呈显著上升趋势,公安机关也迫切需要专门学校承担矫治违法未成年人的功能。截至2022年5月W市仅有1所专门学校,2000年以来在校生从200余人降至20余人,由学校所在区公安分局派驻5名民警协助开展法治教育和校园安保工作,4名民警陆续退休,2021年6月最后1名民警也按照W市公安局要求回原单位工作;同时校舍被评估为危房后迁至某职业学校过渡办学,此后学校没有派驻警力;2021年11月W市教育局向市公安局发函,商请公安机关为该校配备4名民警和4名辅警负责安全防范工作,但该校过渡办学区和搬回原校区后的派驻警力安排均未确定。除2020年疫情防控期间未成年人违法犯罪案件数量有所下降外,W市未成年人违法犯罪发案数量逐年增长,2021年W市14—17周岁未成年人治安类行政处罚的案件数量最多的依次是扰乱单位秩序、盗窃、卖淫嫖娼;不满法定刑事责任年龄未成年人实施最多的涉罪案件是侵犯财产罪,而且低龄化趋势明显。在违法犯罪活动牟利化和低龄化趋势日益显著的现实背景下,W市情况并非个例。

所以,各地日益增长的低龄未成年人治安违法案件更迫切需要专门学校提供更多专门教育资源。该条款扩张适用不会使地方政府形成迟滞专门学校和专门教育发展的动机。专门学校建设和专门教育工作的推进主要面临法律实施措施制度化以及“楼、人、财”等现实困难,这需要各级政府统筹解决。

三、个别下调条款功能性扩张适用的具体路径

(一)功能性扩张适用路径的理论内涵

个别下调条款的扩张适用需要采取功能性扩张适用路径。功能性扩张与目的性限缩具有概念表达的相似性,不过解决的问题及论证思路有差别。刑法教义学中的目的性限缩指运用法益这个目的性论据逾越文义地限缩一个构成要件的适用范围,出发点是法律的客观目的,但其实“法律之客观目的”这个标签之下是解释者自己放进法律中的目的。(36)参见[德]英格博格·普珀:《法学思维小学堂:法律人的6堂思维训练课》,蔡圣伟译,北京大学出版社2011年版,第69-70页。所以,目的性限缩是优先运用目的解释方法限制文义解释的刑法用语含义,理论基础是基于某种正义观念的刑法应然性实质。个别下调条款的适用取决于对实体和程序条件的整体把握,无法复制以法益作为规范目的分析起点的分则条文的适用思路。目的性限缩解决的是刑法分则条文具体犯罪构成要件的处罚范围问题。功能性适用路径解决的是适用刑法条文时,贯彻宽严相济刑事政策侧重宽缓还是严厉的导向问题。功能性适用路径的理论意义在于阐释对特定案件贯彻宽严相济刑事政策的具体导向。对于特定种类涉罪行为、特定类型行为人或特定刑法条文的适用,贯彻宽严相济刑事政策的逻辑起点是,在特定阶段预先确定严厉或宽缓的导向。

功能性扩张适用路径的论证思路以社会系统论为基础。社会系统论的启示在于,法律是进化的实证法而非某种应然性实质逐层演绎的纯粹法概念体系,是从社会系统中逐步功能独立并分出的子系统。所以刑法条文的功能性适用路径是在法律系统中实现具体规范目的的适当性手段。功能性扩张或限缩适用路径均为适用刑法弹性规定时实现具体规范目的适当选择,也是宏观层面合目的性贯彻宽严相济刑事政策的导向。功能性扩张适用路径主张,适用弹性刑法规定时将依法扩张适用作为实现具体规范目的的适当性手段,功能性限缩适用路径则主张依法限缩适用。

总之,由于实体条件具有概括性,同时程序条件采取个案核准机制,该条款属于司法自由裁量权较大的弹性规定。个别下调条款的功能性扩张适用路径以特殊预防必要性的规范目的为指引,在概括性实体条件要素解释和核准追诉标准等方面依法采取严厉的刑事政策导向。

(二)功能性扩张适用路径的总体要求

正义是刑法适用的最高价值,因此罪刑法定是功能性扩张适用路径不能逾越的基本原则。具体分析个别下调条款各项条件的逻辑关系,“已满十二周岁不满十四周岁的人”是限定主体范围的实体条件要素,“犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣”是限定罪行范围的实体条件要素,“经最高人民检察院核准追诉的”是确定低龄未成年人“应当负刑事责任”的程序条件。根据罪刑法定原则和该条款的具体规定,应始终坚持“最严重的罪行”“最严格的证明标准”和“最谨慎的核准追诉程序”这三个总体要求。

首先,坚持“最严重的罪行”要求,独立认定该条款的三重罪行限定条件。第一重限定是不法行为是属于“故意杀人”或“故意伤害”之一。第二重限定是危害结果为“致人死亡”或者“以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”之一。第三重限定是必须“情节恶劣”。三重限定条件各自独立,涵摄分析过程中应贯彻禁止重复评价原则,不能对有关法律事实进行二次或多次规范性评价。

其次,坚持“最严格的证明标准”要求,以最确实、最充分的证据认定行为人年龄、故意实施特定罪行并造成特定结果的法律事实。证明标准的主要难题在于年龄。对于不讲真实年龄的行为人,在没有查实身份并收集年龄证据材料情况下,不能仅根据骨龄鉴定认定行为人年龄。“最严格的证明标准”要求存在合理怀疑时按照有利于行为人的原则认定年龄,但在不同证据内容有矛盾但足以认定其中一份证据的情况下,不能对年龄问题一律“就小不就大”。实践中存在未成年人父母为了利益修改子女年龄的情况,行为人母亲的分娩记录及行为人的出生证明、户口簿、身份证、学籍证明等多份书证显示的出生日期不一致,此时综合证人证言等其他证据材料,能够认定其中一份证据的真实性、合法性和关联性时,就应当依法认定。

最后,坚持“最谨慎的核准追诉程序”要求,对于“经最高人民检察院核准追诉”程序应建立规范化的全流程集体决策机制。目前该条款没有规定配套的核准程序,刑事诉讼法中也没有规定核准追诉程序,实际上处于“无程序法可依”的状态。司法实践中参照2012年《最高人民检察院关于办理核准追诉案件若干问题的规定》实施该条款,但超过追诉时效与该条款的核准追诉的法律性质和法律效果有显著区别。前者是例外地延长刑罚处罚范围之内行为的追诉时效,属于程序性决定;后者是个别地扩大刑罚处罚范围,是实体和程序的综合性决定。检察机关在这两种核准追诉程序中的职能定位还有待进一步研究并由司法解释确定。无论是当前的实践操作还是未来的司法解释,均建议建立规范化的全流程集体决策机制。全流程集体决策机制是指,“经最高人民检察院核准追诉的”程序中每个环节的决定不由司法机关具体办案人员独立决策,而是以规范性文件形式规定3人以上的集体决策程序。集体决策机制有助于全面讨论案件,排除疑点和解决争议,最大限度保证“经最高人民检察院核准追诉”过程中各个环节决策的合法性和谨慎性。

(三)功能性扩张适用路径的操作规程

功能性扩张适用路径的总体要求只有在科学化的办案操作规程中才能实现。特殊预防必要性的规范目的要求功能性扩张适用路径侧重行为人刑法的立场,建议司法机关办理案件时遵循该立场并采取四步骤逐项检验的操作规程。

1.步骤一:行为人年龄和危害结果检验

步骤一为,检验行为人是否符合年龄条件且非法“致人死亡”或“以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”。难点问题在于,“致人重伤”应同时具备“造成严重残疾”和“以特别残忍手段”这两个要素。

第一,建议规范“严重残疾”的司法鉴定标准,统一为2016年最高人民法院等发布的《人体损伤致残程度分级》规定的第六级至第一级残疾。2005年最高人民法院《人体损伤残疾程度鉴定标准(试行)》1.2适用范围规定该标准适用于刑事案件,而且工伤和道路交通事故伤残标准仅适用特定范围,但实践中故意伤害罪案件并未统一鉴定标准,(37)参见河北省沧州市任丘市人民法院(2015)任刑再字第1号刑事判决书。通常认定“参照劳动部2006年颁布的《劳动能力鉴定、职工工伤与职业病伤残登记》,伤残等级六级以上视为‘严重残疾’”。(38)参见张某波犯故意伤害罪再审刑事裁定书,来源于北大法意数据库“司法案例”,https://ersp.lib.whu.edu.cn/s/org/lawyee/www/G.http/PubPage/Detail?DataID=2dd3483c116b400d8d44a8a2bd803039&PageID=24&RowNum=1&CurrentPage=1&IsRecord=true,2023年7月31日访问。该案参照的《劳动能力鉴定职工工伤与职业病伤残等级》修订版于2015年1月1日起施行。虽然依据不同伤残评定标准的鉴定意见基本相同,不过刑事案件参照工伤或道路交通事故伤残标准显然欠缺规范性。个别下调条款在适用中,建议侦查机关就人身损害伤残程度委托司法鉴定时,明确向受委托鉴定机构提出,鉴定适用《人体损伤致残程度分级》标准。

不过,司法鉴定意见只给出伤残等级的意见,司法机关还应当规范化认定属于“严重残疾”的伤残等级范围。建议在刑事法律文书中规范化表述:依据《人体损伤致残程度分级》鉴定为第六级至第一级伤残的属于“严重残疾”。《人体损伤致残程度分级》第四级至第一级伤残的定义广泛包括不同残疾类型的“极重度”和“重度”,第六级至第五级广泛包括“中度”,第十级至第七级广泛包括“轻度”。所以,将“严重残疾”限定为第六级至第一级伤残就是限定为各种残疾类型的极重度、重度和中度等级。这符合实践做法,也具备实质合理性。公民申办《残疾人证》的诊断依据是《中国残疾人实用评定标准》,该标准对于肢体、视力等不同残疾类型的划分包括极度/极重度、重度、中度和轻度,非常清晰反映出轻度与其他程度残疾的显著区别,以及中度残疾造成生理或精神缺陷的严重性。

第二,建议以事中情节为认定范围,以涉罪未成年人的特殊预防必要性为基准,具体认定“以特别残忍手段”。特殊预防必要性的规范目的要求,应当结合涉罪行为实施的过程分析行为人违反法律规范的主观态度。有学者指出,特别残忍手段是以社会一般观念为判断基准的规范性概念,侧重的不是对法益侵害程度和结果的判断,而是对善良风尚和伦理观念的严重违反。(39)参见车浩:《从李昌奎案看“邻里纠纷”与“手段残忍”的涵义》,载《法学》2011年第8期,第41-42页。该条款中“特别残忍手段”将造成重伤行为的不法性提升至与造成死亡相当程度。基于体系解释的原理,应采取规范违反说而非法益侵害说的立场理解“特别残忍手段”。“特别残忍手段”考察犯罪手段本身的无价值,所以应当以事中情节作为认定范围,结合行为人伤害被害人的过程具体判断行为人主观恶性。总之,“特别残忍手段”指行为人具有刻意折磨被害人的主观恶性,客观表现是行为人造成被害人重伤的工具或方法具有明显反道德性,或者行为人使用超出造成重伤结果手段所需的、额外增加被害人身体或精神痛苦的工具或方法。

2.步骤二:罪行检验

步骤二为,全面检验行为人涉嫌的罪名,认定案件符合“犯故意杀人、故意伤害罪”规定的罪行范围。根据2002年全国人大常委会法工委《关于已满十四周岁不满十六周岁的人承担刑事责任范围问题的答复》,《刑法》第17条第2款中的“故意杀人、故意伤害罪”应解释为具体犯罪行为而不是具体罪名。基于体系解释的实质协调性要求,依据行为说适用个别下调条款的“犯故意杀人、故意伤害罪”规定并没有争议。采取行为说确定的处罚范围比罪名说更宽泛,其结论符合功能性扩张适用路径的立场。最新研究成果提出,罪名说与行为说确定的责任范围没有本质区别,立法解释没有太大必要,因为只要对行为人涉嫌的全部罪名进行全面检验,采取罪名说也能避免相对刑事责任能力人逃避罪责。(40)参见陈璇:《刑法思维与案例讲习》,北京大学出版社2023年版,第10-11页。前述观点的结论与行为说一致,论证思路是坚持具体案件中全面检验罪名的刑法思维。据此,低龄未成年人故意杀人后抢劫财物的,能够检验的罪名包括抢劫罪和故意杀人罪。行为人因不满刑事责任年龄不构成抢劫罪的,也成立故意杀人罪。具体案件中只要存在行为人造成“致人死亡”或者“致人重伤”的法律事实,都应当将故意杀人罪和故意伤害罪作为检验的罪名范围,逐一展开涵摄分析。只要行为构成故意杀人罪或者故意伤害罪的,即符合该条款规定的罪行条件。

根据犯罪构成原理,认定故意杀人罪与故意伤害罪应贯彻主客观相统一原则,而不能唯结果论。所以,“致人死亡”或者“致人重伤”的危害结果要素应视为对“犯故意杀人、故意伤害罪”的整体性限定,罪行和结果之间是择一对应而非单一对应关系。行为构成故意杀人罪还是故意伤害罪,取决于运用涵摄技术对客观和主观要件的全面分析。“致人死亡”行为涉嫌的罪名包括故意杀人罪或故意伤害罪(致人死亡),“致人重伤”则涉嫌故意杀人罪(未遂)或故意伤害罪(致人重伤)。

3.步骤三:情节恶劣检验

步骤三为根据事前、事中和事后情节检验案件是否符合“情节恶劣”。必须遵循禁止重复评价原则,以认定“致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”以外的其他事前、事中和事后情节作为检验的法律事实范围,检验标准为人身危险性。

首先,认定人身危险性大的事前情节主要包括犯罪动机,或行为人实施违反学校纪律或法律法规的偏差行为情况。未成年人身心发展尚未成熟,应该结合社会环境和家庭教育状况分析犯罪原因,透过偏差行为情况分析行为人的人身危险性,而不宜简单将偏差行为次数或性质作为认定标准。参考死刑政策,犯罪动机对于认定人身危险性非常重要。2009年最高人民法院《审理故意杀人、故意伤害案件正确适用死刑问题的指导意见》强调对于故意杀人案件适用死刑要注意区分案件性质,对于严重危害社会治安和严重影响人民群众安全感的案件和因婚姻家庭、邻里纠纷以及山林、水流、田地纠纷等民间矛盾激化引发的案件要区别对待。该条款适用可以借鉴前述司法文件区分案件性质的思路,区分因日常生活矛盾激化引发的案件以及被害人对于案件发生没有过错或仅具有一般过错的案件。前述司法文件形式上区分案件性质,实质上是分析行为人的犯罪动机是否卑劣。所以,即使案件由矛盾激化引发,如果行为人对于纠纷发生或矛盾激化具有全部或主要过错;或者即使被害人具有一般过错,严重暴力行为明显体现行为人动机卑劣的,也属于“情节恶劣”。

其次,认定人身危险性大的事中情节主要包括涉罪行为的危险性高,或涉罪行为造成的危害结果特别严重。涉罪行为的危险性高,典型情形包括使用枪支、爆炸物等客观危险性高的犯罪手段,或者有计划地预谋实施犯罪。涉罪行为造成的危害结果特别严重,典型的包括故意杀害或伤害二人以上、性侵被害人、侵犯数额巨大的财产等。

最后,认定人身危险性大的事后情节主要包括行为人事后宣扬罪行,或不择手段地掩盖罪行、实施新的涉罪行为。如散布犯罪活动的照片或视频等资料,或者碎尸、奸淫尸体等。

4.步骤四:严厉政策导向下的整体检验

步骤四为司法机关在核准追诉程序框架内,基于严厉的刑事政策导向,整体检验案件是否全面符合实体条件。“经最高人民检察院核准追诉的”程序中,建议从宽把握报请、审查及核准条件。从宽把握报请和审查条件是指,对于经前述步骤检验未得出否定结论的案件,公安机关原则上及时启动报请最高人民检察院核准的程序,后续受理机关原则上迅速审查并积极推进报请核准程序,即对于经前述三个步骤审查认为“可报可不报”的案件一般应当启动报请核准程序。从宽把握核准条件是指对于经前述三个步骤审查认为“可核可不核”的案件,最高人民检察院一般应当核准追诉。“可报可不报”“可核可不核”指前述检验步骤的结论显示,案件的“特别残忍手段”或“情节恶劣”不属于特别典型情形。

程序性规定缺位造成报请核准渠道不畅,从宽把握条件有利于推进该条款规范化适用。“可报可不报”情形的形成存在现实因素,该条款配套的程序性规定缺位,办案人员启动报请核准程序的积极性会显著降低。但是案件无法等待司法解释。功能性扩张适用路径的立场是,只要不违反刑法和刑事诉讼法的明确规定,办案人员和办案机关应积极依托现有制度,及时启动核准追诉程序。当前情况下,办案机关无论通过上级公安机关还是同级检察机关,或是通过其他渠道报请核准,都值得肯定。公安机关启动报请核准追诉程序后,后续受理的各级司法机关也应积极推进报请。在缺乏程序性配套立法和司法解释的情况下,扩张适用该条款能够促进程序的规范化,并对实践产生积极影响。“可报可不报”案件从宽把握条件,有助于建立低龄未成年人暴力涉罪案件自下而上的信息传递机制。“可核可不核”案件从宽把握条件,有助于最高人民检察院牵头协调,自上而下推进涉罪未成年人司法保护和预防重新犯罪制度的完善。

建议对于“可报可不报”“可核可不核”情形的疑难案件,建立规范化的专家辅助办案制度。该制度的功能在于,对于不属于特别典型“特别残忍手段”“情节恶劣”的案件,聘请犯罪学、心理学、社会工作等领域有专门知识的人对于涉罪未成年人进行系统评估,并给出倾向性意见。辅助办案的专家不限于1位或1个领域,必要时可以聘请多领域、多位专家。系统评估主要包括三方面:一是评估涉罪未成年人的个性倾向和个性心理特征;二是评估涉罪未成年人重新犯罪的危险倾向和危险级别;三是评估办案机关所在地专门学校及其专门教育模式矫治涉罪未成年人的可行性。倾向性意见内容可以参考态度测量的李克特量表法中描述态度的五分法,专家给出十分可行、可行、基本可行、不可行、十分不可行的意见之一。

四、结论

犯罪化也是涉罪未成年人司法保护的重要手段之一,个别下调条款与我国法律特殊保护未成年人的基本立场是一致的。关于该条款适用路径,本文初步得出以下结论。

第一,个别下调条款立法过程的表达主义功能反映特殊预防必要性的规范目的。表达主义强调刑事立法明确特定保护法益的重要性从而具有引导个人行为选择和刑事司法实务导向的回应性功能,这解释了该条款立法过程的科学性。立法机关在法律系统中内化的社会公众一致性行为期望反映该条款具体规范目的,就是预防实施严重暴力涉罪行为低龄未成年人重新犯罪。

第二,特殊预防必要性决定现阶段个别下调条款应采取功能性扩张适用路径。特殊预防必要性是事实与法律的综合性判断,现阶段专门学校和专门教育发展滞后等现实状况决定该条款采取功能性扩张适用路径更妥当。该路径以特殊预防必要性的规范目的为指引,在概括性实体条件要素解释和核准追诉标准等方面依法采取严厉的刑事政策导向。

第三,功能性扩张适用路径应始终坚持“最严重的罪行”“最严格的证明标准”和“最谨慎的核准追诉程序”总体要求。“最严重的罪行”要求,独立认定三重罪行限定条件。“最严格的证明标准”要求,以最确实、最充分的证据认定行为人年龄、故意实施特定罪行并造成特定结果的法律事实。“最谨慎的核准追诉程序”要求,“经最高人民检察院核准追诉的”程序建立规范化的全流程集体决策机制。

第四,功能性扩张适用路径应采取四步骤逐项检验的操作规程。步骤一为,检验行为人是否符合年龄条件且非法“致人死亡”或“以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”。步骤二为,全面检验行为人涉嫌的罪名,行为符合故意杀人罪或故意伤害罪构成要件的,认定案件属于“犯故意杀人、故意伤害罪”。步骤三为根据事前、事中和事后情节检验案件是否符合“情节恶劣”。步骤四为司法机关在核准追诉程序框架内,基于严厉的刑事政策导向,整体检验案件是否全面符合实体条件。建议对于“可报可不报”“可核可不核”情形的疑难案件,建立规范化的专家辅助办案制度。