哈尔滨近代铁路建筑遗产普查及保护策略研究

张博程,王清恋,张 欢

(1.苏州科技大学 建筑与城市规划学院,江苏 苏州 215011;2.哈尔滨工业大学 建筑学院,黑龙江 哈尔滨 150006)

十九世纪末,哈尔滨开始了近代城市规划与建设的步伐,在这一阶段的城市建设发展过程中,数量庞大的风格迥异、独具特征的近代建筑由此而生。近年来,随着国内对文化遗产保护问题的不断重视,学者们开始关注到哈尔滨近代铁路建筑遗产,已有研究内容主要集中于建筑形态特征和建造技术。建筑形态特征方面的研究以类型学和形态学为基础,根据建筑功能属性[1]、建筑风格[2]、建筑立面装饰[3]等多类别标准系统研究各类型类别的表现形式和艺术特征[4];建造技术方面的研究聚焦在中东铁路的修筑及沿线附属地的建设,包括反映时代技术的发展水平,还涉及表现地域特色的技术形态[5]及当时的建筑技术成就。

截至2022 年底,哈尔滨市共展开了五次近代工业建筑的普查工作,对目标建筑进行现状及产权情况调查,在建立集中产权档案的同时,还将全面梳理并挖掘其历史沿革及文化内涵等内容,为哈尔滨市近代铁路建筑遗产保护工作奠定坚实基础。然而,在普查的过程中仍有部分老旧建筑身份难以判定,其次在短短数年的城市高强度开发建设过程中已查明的近代建筑现状发生了不小变化。本研究正是在已有普查的基础上,对哈尔滨市中东铁路建筑展开实地调研,对尚未核实的老旧建筑进行确认,以及对已有建筑现状信息进行更新,达到补充哈尔滨近代铁路建筑遗产信息的基本需求;针对中东铁路建筑遗产构成与现状信息展开类型学研究,详细分析其构成与现状特征,并针对性地提出整体性保护策略,为后续铁路建筑遗产保护提供新视角。

1 研究内容

1.1 研究界定

研究期限上,结合哈尔滨的城市建设史,将研究对象时间维度上的限制设置为1898-1918 年。在类型维度上,2006 的《无锡建议》对工业遗产的定义中,除了为工业活动所造的建筑与结构等物质表现,建筑与结构所含的工艺和工具以及其所处的城镇与景观等非物质表现同等重要,据此将普查对象分为物质文化遗产和非物质文化遗产两大部分[6]。

物质文化遗产在类型属性上包含建筑群、建筑物和构筑物三个层级。功能属性上因哈尔滨是一座因铁路而兴的城市,其铁路建筑遗产与铁路建设有着密不可分的关系,故而呈现出多样性:一方面铁路建设时间漫长,除铁路沿线站舍、桥梁、机车转盘等直接与铁路相关的物质遗产外,还包含给水所、住宅、食堂等作为建设者生活设施的物质遗产;另一方面,铁路建设的同时越来越多与铁路建设相关的中高级技术人员和管理人员涌入哈尔滨,为满足其文化娱乐需求在中心城区建设了诸多宗教、文化及娱乐休闲建筑。

铁路建筑遗产在长久的发展过程中形成了独有的特征和韵味,在肉眼可见的物质文化遗产背后承载的是巨大的非物质文化信息,其中尤以多元融合的建筑文化和包容的移民文化引人注目。在移民文化方面,哈尔滨由一个小村落逐步发展成为国际性城市,首先是国内其它地区人口大量涌入;其次是外国移民纷至沓来,都为这个城市注入了新的活力;在建筑文化方面,主要受中国传统文化影响;但同时也包容了俄、日、美、英、法、德、西班牙等外来文化特点,形成一种风格多样、多元融合的建筑文化。

1.2 研究方法

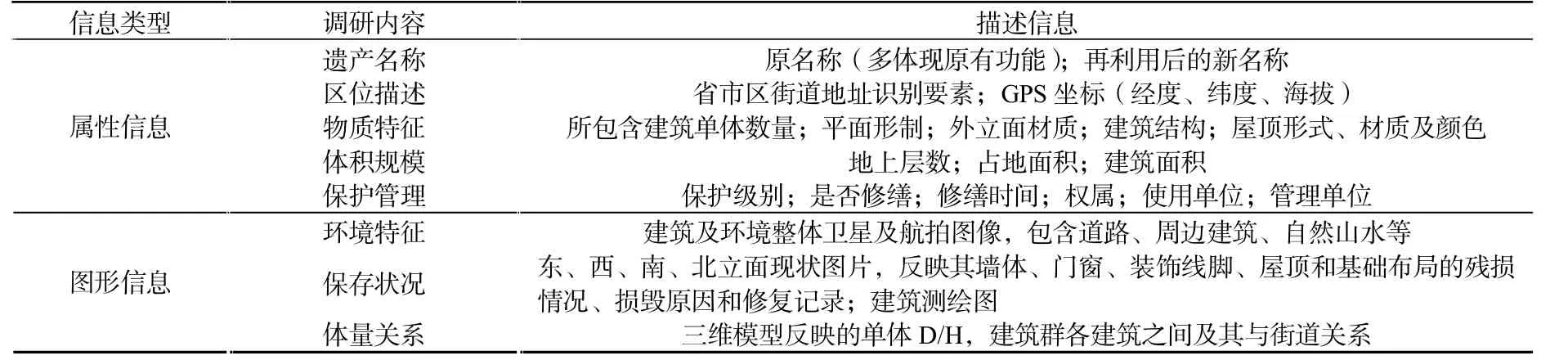

研究方法涉及信息采集技术应用、数据可视化处理,以及数据库展示平台构建。铁路建筑遗产的信息内容分为属性信息和图形信息[7]。属性信息是对研究对象定性和定量的描述,例如建筑遗产的名称、地址、建造年代、保护级别以及GPS 坐标等;图形信息是反映在二维、三维图像上的遗产现状信息,例如建筑遗产所在位置的卫星图、现状航拍图、建构筑物立面图及细部图片、特殊建构筑物及建筑群的测绘及模型图等。

表1 哈尔滨近代铁路建筑遗产普查信息

其次,利用Geohey 极海云数据平台处理此次普查获取的GPS 定点数据,将文本数据转化为可视化的图元数据,将位置数据反映在图纸上以便观察其空间分布规律,并将位置数据与历史数据进行结合,不仅获取遗产在空间维度上的分布特征,并且捕获其在时间维度上的分布规律,探索遗产建设发展的内在规律。

2 铁路建筑遗产的历史特征

2.1 发展脉络回顾

十九世纪末,哈尔滨的城市规划与建设开启。规划选定地势最高的秦家岗(今南岗区)作为中东铁路行政区,建造铁路管理局、火车站、铁路旅馆、铁路中心医院、铁路技术学校、东正教堂、贸易商店、铁路职工俱乐部、高等住宅和普通住宅等。在当时临江的埠头区(今道里区)建造水运码头,并垂直于松花江设置中国大街(今中央大街)、新城大街(今尚志大街)等主要街道。时至1917 年,已有日本、俄国、美国、英国、法国、德国、西班牙等在哈尔滨设立领事馆或总领事馆。这一时期的哈尔滨逐步发展成“国际大都市”,产生了大量的近代建筑,其建筑风格也十分鲜明,包括俄罗斯民族风格、折衷主义风格及新艺术运动风格等,这些风格独特、形态不一的近代建筑构成了近代哈尔滨独特的城市风貌。1917 年俄国十月革命爆发后,沙皇政府被推翻,当时大量俄罗斯人涌入哈尔滨,为应对人口激增带来的居住问题,增加了新住宅区和商贸点(“纳哈罗夫卡”村和“沃斯特罗乌莫夫”村);同时,宗教类建筑的建造不断增加。

2.2 历史发展特征

研究期内,哈尔滨城市建设经历了“兴—衰—兴”循环变化,政治力量始终是城市建设发展的重要影响因素。第一次建设高潮出现在1898 年,城市基础薄弱,建设活动空前繁盛,哈尔滨实现了从小村落到小城市的转换;第一次衰落发生在1905 前后,衰落原因源自当时政治局面动荡,城市建设处于停滞状态;第二次建设高潮在1917 年,城市在政治稳定的局面下快速发展,哈尔滨实现了由小城市到国际性城市的蜕变。

2.3 空间分布统计

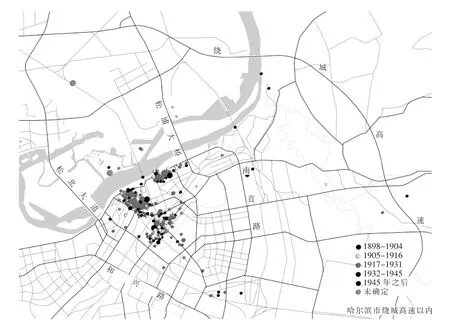

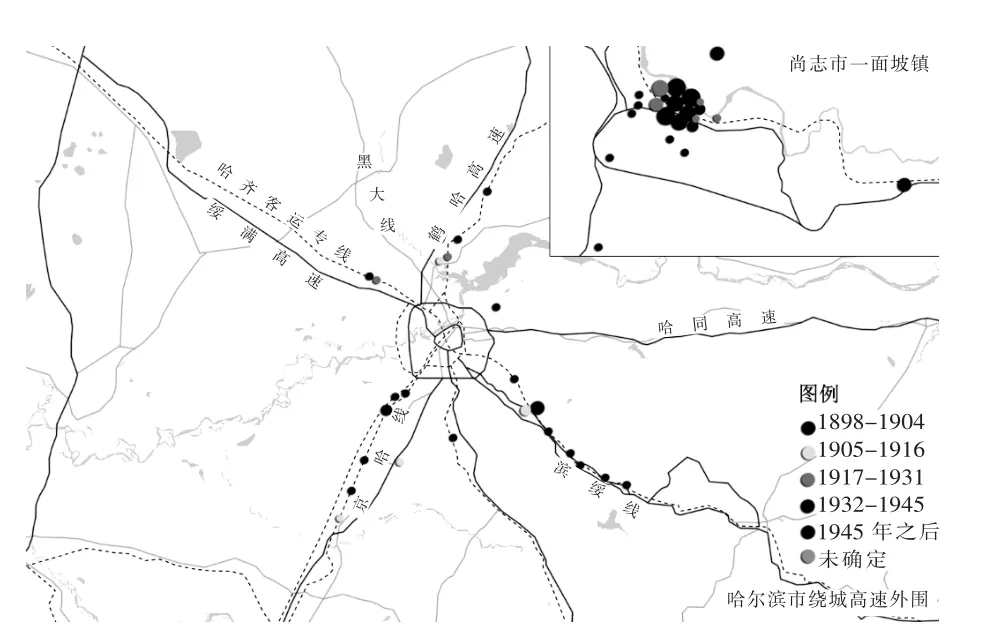

哈尔滨近代铁路建筑遗产在城区内部和外部呈现出不同的分布规律:在绕城高速以内地区,由于外国势力在各个阶段盘踞的位置并未发生较大改变,城市建设在不同阶段也并未发生空间上的改变,只是在道里、道外、南岗三区不断叠加(见图1),不同的只是各个阶段的建设量;而在绕城高速以外地区则全然不同,建设在时间维度上的变化并未出现叠加的趋势(见图2),而是在不同时期根据外国势力的侵略意图有着不同的建设重点,1898 年初期的建设重点在京哈铁路和滨绥铁路沿线的一面坡镇两条南部扩张线。

图1 绕城高速以内地区历史分布特征图

图2 绕城高速以外地区历史分布特征图

3 铁路建筑遗产的分布特征

3.1 地理分布特征

哈尔滨近代铁路建筑遗产在空间分布上具有整体广泛,局部集中的特点。在覆盖范围上涵盖了哈尔滨市下辖区县的一半,其中95 项分布于南岗区,64项分布于道外区,114 项分布于道里区,13 项分布于双城市,8 项分布于香坊区,12 项分布于阿城区,59 项分布于尚志市,6 项分布于呼兰区,19 项分布于松北区。其次,建筑群在局部呈现着集中的趋势,以绕城高速为划分界限,绕城高速以内,建筑群主要分布在南岗、道外和道里三区,分布量达到了总数的70%,与当时外国势力在哈尔滨的活动区域相吻合;在绕城高速以外则主要向南北两个方向沿铁路线延展(参见图1 与图2)。

3.2 分布形态特征

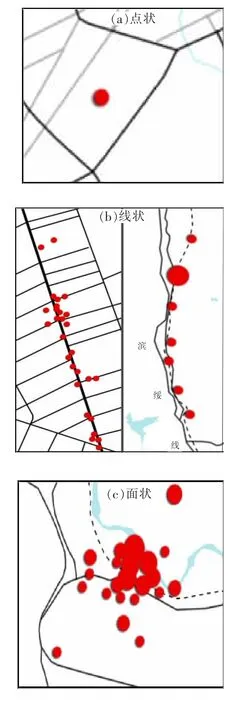

哈尔滨近代铁路建筑分布形态分为三种形式:第一,点状形态,部分建筑自身功能鲜明,无需大面积用地支撑,形成点状建筑遗存,如圣母安息教堂、凤翔电影院、犹太商人索斯金故居等;第二,线状形态,部分建筑沿街或铁路呈线性分布,其中以中央大街、大直街和靖宇街的建筑居多,这些建筑主要为商业商务和娱乐休闲功能,集中分布有利于发挥更大的商业效应,另外部分建筑沿铁路京哈线、滨绥线和北黑线分布,主要是火车站站舍及相关建筑;第三,面状形态,部分建筑群对场地面积及配套设施完整性要求较高,因此分布范围广、容纳建筑数量较多,形成面状建筑群,如一面坡中东铁路建筑群、中东铁路职工住宅建筑群、阿城糖厂旧址和俄罗斯风情小镇。见图3。

图3 铁路建筑遗产空间分布示意图

4 铁路建筑遗产的文化特征

4.1 博大包容的移民文化

哈尔滨近代铁路建筑遗产具有博大包容的移民文化特征,来到这里的移民不单单是国外移民,同时也包含国内省外移民。大量的移民不仅使哈尔滨近代城市人口激增,还带来了不同文化,包括东亚文化、西方文化、犹太文化及伊斯兰文化等,这些不同文化在居住、饮食、服饰等方面持续影响着哈尔滨城市居民。此外,还带来了不同的建筑技术和各异的建筑风格,促进了多元融合建筑文化的形成[8]。这些外国移民主要来自俄国、日本、波兰、韩国、英国、法国、德国、美国、意大利、比利时、荷兰等国家。1898 年至1904 年,当时俄国为实现其东扩的野心,在哈尔滨大肆修建铁路等基础设施,输送了俄国技术人员等大量移民,除铁路沿线建设外,为满足这些移民的宗教信仰和生活需求,在城区建设了多座俄罗斯风格的教堂、俱乐部等,对哈尔滨的城建风格影响较大[9]。

4.2 多元融合的建筑文化

哈尔滨近代铁路建筑文化的多元融合体现在建筑风格、建筑功能、建筑材料和建筑结构等四个方面。

(1)建筑风格方面。有着本土中式建筑风格;另有经中外风格杂糅的中西合璧式建筑风格、中华巴洛克建筑风格和中国古代宫殿式建筑风格;数量众多的是由外国移民带来的建筑风格,如古典主义建筑风格、新艺术运动建筑风格、仿文艺复兴式建筑风格、折衷主义建筑风格、俄罗斯建筑风格、文艺复兴建筑风格、日式建筑风格、拜占庭建筑风格、仿哥特式建筑风格等。

(2)建筑功能方面。除铁路兴建时期所建的火车站、货运段办公室、机车转盘、机务段办公室、铁路办公用房及住宅等铁路附属工业建筑及设施,随着外国侨民在哈尔滨数量的增多,与之相关犹太教堂、福利院、俱乐部等具有外国特色的生活设施日渐增加。

(3)建筑材料与建筑结构方面。在建筑材料选择上,除选用具有传统风格的木材,还大量应用了钢材和砖石等材料;引导建筑结构产生了新的变化,钢结构、内框架结构、砖混结构建筑应运而生。

5 铁路建筑遗产的保护策略

哈尔滨市域内近代铁路建筑类型多元、年代各异、分布广泛,其作为不可分割的整体具有独特的文化特征和较高的历史文化价值,在其保护利用过程中的“整体性”至关重要,主要体现在研究对象基础信息、规划目标空间尺度和规划策略制定视角三个方面。

5.1 研究对象基础信息的整体性

铁路建筑遗产的保护囊括其种类的齐全性、工业的多样性,这些特性映射出完整的铁路建筑发展史[10]。然而,人们往往对位于核心位置、具有较高历史文化价值的铁路建筑遗产更加青睐,这就导致了那些分布零散或者远离市区的边缘遗产在调查时被忽略,最后在其功能寿命终结之时,其物质寿命也随之结束[11]。为保证铁路建筑遗产的完整性,建议在现有数据库平台的基础上继续完善,增加对边缘近代铁路建筑遗产的关注度和调研力度,完善其基本信息,对典型建筑遗产进行测绘,对相似建筑遗产确定其平面及立面尺寸,根据航拍或者调研照片进行测绘图纸的绘制,为以后的遗产修缮和保护利用规划奠定了基础。

5.2 规划目标空间尺度的整体性

依据空间尺度将铁路建筑遗产的层级划分为单体设施、工业厂区、工业区(工矿城镇)和工业区域四个层级[12]。哈尔滨近代铁路建筑遗产尺度集中在单体设施、工业厂区这两个层级,单体设施对应点状建筑布局,工业厂区对应线状和面状建筑布局。同时,不同层级的保护对象采取不同的保护利用手段:单体设施应注重对其建筑特色的保护和修缮,记录其外立面、装饰、风格、色彩等方面的特色,挖掘其背后的历史信息;对于工业厂区这一层级的保护对象应将其作为一个整体去看待,将厂区内的建构筑物、环境、历史文化,遗留建筑之间的原生产关系等信息串联起来,形成整体性的改造方案。

5.3 规划策略制定视角的整体性

针对铁路建筑遗产而言,其自身具有较高的历史价值、文化价值、艺术价值外。同时,由于其产生与所在城市的发展息息相关,在一定程度上承载了城市记忆和文化。因此,在制定铁路建筑遗产保护与再利用规划时,应结合哈尔滨城市职能定位和发展目标,依据遗产的现状情况选择最适宜的发展方式。

6 结语

整体数量、时空分布以及文化信息是铁路建筑遗产保护的重要基础。哈尔滨市域范围内近代铁路建筑遗产资源丰富,但缺乏全面、详细的针对性调查。因此,本研究在哈尔滨近代工业建筑普查结果的基础上,对铁路建筑这一特殊的遗产类型展开系统调查,更新已有铁路建筑遗产现状信息的同时,核实潜在的遗产及相关信息。同时,利用类型学研究哈尔滨近代铁路建筑遗产的现状特征,进而提出合理的保护策略。研究结论如下:第一,空间分布方面,哈尔滨近代铁路建筑遗产呈现出“局部集中”特征;第二,文化价值方面,哈尔滨近代铁路建筑遗产承载着“博大包容的移民文化”和“多元融合的建筑文化”;第三,保护实践方面,哈尔滨近代铁路建筑遗产保护实践应围绕“完整性”展开,注重遗产基础信息的完整性、遗产保护空间尺度的完整性以及保护策略视角的完整性。