19世纪上半叶的韩国唐诗学

徐宝余

摘 要: 申纬是李氏朝鲜后期著名诗人、画家、书法家,他的诗歌深受中国诗歌的影响,早年诗路略显狭窄,18岁后因受李匡吕的影响而广泛学习六朝唐宋的诗作,44岁后因入燕京,受翁方纲父子影响,诗学再次发生转向,提出“由苏入杜”的主张。尽管他的诗作总体呈现出宋型诗歌的面貌,但他受唐诗的影响还是比较深刻。他在诗歌中大量运用唐诗元素,笔下也有不少是纯粹的唐风诗。他晚年编选的三部唐诗选,特别是《七律彀》和《唐诗画意》,在唐诗选本上具有独特的诗学价值。他的诗学理念,特别是论詩诗,也深受唐诗的影响,或是在唐诗学的背景下才得以展开。

关键词: 申纬;韩国诗学;唐诗学;唐诗选本;论诗诗

中图分类号:I109.4 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2023)06-0050-(10)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2023.06.005

韩国历史上的三国时代至高丽中期,韩国诗歌基本笼罩在唐诗风下,韩国人学唐诗成为唯一形态。高丽中期以后,宋诗传入盛行,以“苏黄”为代表的诗风在韩国广受欢迎。然而,这并不意味着唐诗在韩人阅读、评论、编选的视野中就此消失。在宋诗盛行的时期,或以宋诗为主导的作家身上,唐诗一直是备受瞩目的对象。在朝鲜时代,早期如曹伸、李胄、金净、朴淳等人的诗,便被视为唐诗风尚;到了宣祖前后(16世纪下半叶),出现了以崔庆昌、白光勋、李达为代表的三唐诗人,和以许氏兄妹(许篈、许楚姬、许筠)为中心的唐诗风调创作群,许多诗话也着力于唐诗的探讨与评论,如许筠的《鹤山樵谈》《惺叟诗话》、梁庆遇的《霁湖诗话》、申钦的《晴窗软谈》、李睟光的《芝峰类说》、柳梦寅的《於于野谈》、李植的《说诗准的》,或是据唐以论宋,或是专文专条以论唐,成绩斐然。在编选注解唐诗方面,前有许筠的《唐诗选》《四体盛唐》《唐绝选删》,后有李植的《杜诗批解》,皆在韩国唐诗选本注本中拥有较高的声誉。宣祖前后可谓韩国唐诗学史上的又一次高潮。丙子胡乱之后,韩国诗学在唐、宋、明三代的辨析与批评基础上,一度采取兼容并包的立场,在与清人深度接触后,亦开始受到清代诗学的影响。特别是英、正时期,随着燕行使者的足迹,韩国诗学开始正面接受以王士禛、翁方纲为主导的唐宋诗学,此时的韩国诗坛对中国诗史的认识明显有别于往昔,他们在唐、宋、明、清诗学的探讨和研判中,认识到诗学自主、自得、自然的重要性,在此观念下,倡导真诗,甚至提出了具有自我民族特色的诗歌创作。唐诗学在四代诗学中,再次显得十分瞩目。此可视为韩国唐诗学史上的第三个高潮期。申纬主要的生活时代为19世纪上半叶,正处于这样一个递变转折的时代。这一时期,诗话方面李宜显的《陶谷杂录》、李瀷的《星湖僿说》、李德懋的《清脾录》、申昉的《屯庵诗话》、洪奭周的《鹤冈散笔》、李圭景的《诗家点灯》、李遇骏的《古今诗话》等,都是这一方面的翘楚。在创作方面,前有李德懋、柳得恭、朴齐家、李书九等享有四家之名,后有申纬、金正喜、李尚迪诸人。申纬在此时期的创作、评论和选本工作都显得尤为突出。通过对申纬唐诗学的梳理,可以较为典型地反映彼时韩国唐诗学的盛况。本文从“用唐人事、语、韵、意”“作品中的唐诗风调”“唐诗的阅读转化与编选考订”“论诗诗中的唐诗学”四个方面,对其唐诗学进行一番梳理。1

一、用唐人事、语、韵、意

申纬(1769—1845)是18世纪末、19年世纪初韩国著名诗人、画家、书法家。他现存的诗集《警修堂全稿》收录的是他43岁以后的作品,42岁以前的诗作基本没有保存下来。在今天的奎章阁还保存了他中期的诗作《焚余录》(题作《警修堂集》),其创作年代大概是在他师事李匡吕之后,具体年份已经难以确考了,但是应该距离《警修堂全稿》中所收录的第一本诗集《纶扉录》还有一定的时间长度。根据他诗学观念的变化,大概可以将他的诗学道路分为三个时期。

第一个时期是其12岁至十六七岁之时,这在他的《焚余录》卷一下的说明中有所交代:“与徐竹石(荣辅)共商平洞李公(李匡吕)诗体,上接陶、谢,下至王、韦、杜、苏,如有所悟,因取余十二三岁讫于甲辰、乙巳诸作,祭而焚之,因名小稿曰《焚余录》。”2 序中明言,其早期的作品都焚了,《焚余录》是在焚稿之后创作的作品。他的早期作品状况如何,已不得而知,但据其对李匡吕的评价,以及《题王子梅鸿盗诗图并序》所说“我初学诗貌盛唐,千篇一律无自运。一日发愤手自焚,然后免入勤摭捃(自注:余自焚丙午前诗故云)”,3 则知其时受到明人诗学盛唐的影响至深,后来开始转向六朝和唐宋,由于对早期诗学取径相对狭窄的不满,才有了他丙辰之年的焚稿行为。

从18岁至42岁,可以视为其创作的中期。这一时期,除了《焚余录》,他的作品基本没有存留下来,不排除他有再次焚稿的可能。43岁至44岁的作品,便是收录在《警修堂全稿》中的《纶扉录》,而在44岁的7月,他以书状官的身份随同燕行使者前往中国北京,从而与翁方纲父子结识,使他的诗学观念再次发生深刻的变化,从而在以后的论诗场合,他都标志性地提出“由苏入杜”的主张。

这一时期,可以视为其创作的后期。因此,《警修堂全稿》所收录的诗作,都是申纬后期的作品。在其后期创作中,申纬仍不断提到“由苏入杜”,他的诗风在整体上可归属于宋风,但我们还是能够发现,他这一时期的创作与唐诗存在着深刻的联系。笔者曾对申纬唐风诗有一个具体的统计,在他的四千多首诗作中,整体具有唐诗风格的作品,大概有50首左右,余者基本是宋风,或大体可归入宋风。这样看来,申纬是一个地道的宋风诗人。4 然而,即使是在这样一位诗人身上,还是能看到大量唐诗的痕迹,可以说,如果去除唐诗的元素,申纬的诗不会形成一个完全的宋风模样,整个诗歌大厦都将倾倒。

申纬所用唐诗元素可分别从事典、语词、用韵、用意四个方面来加以分析。

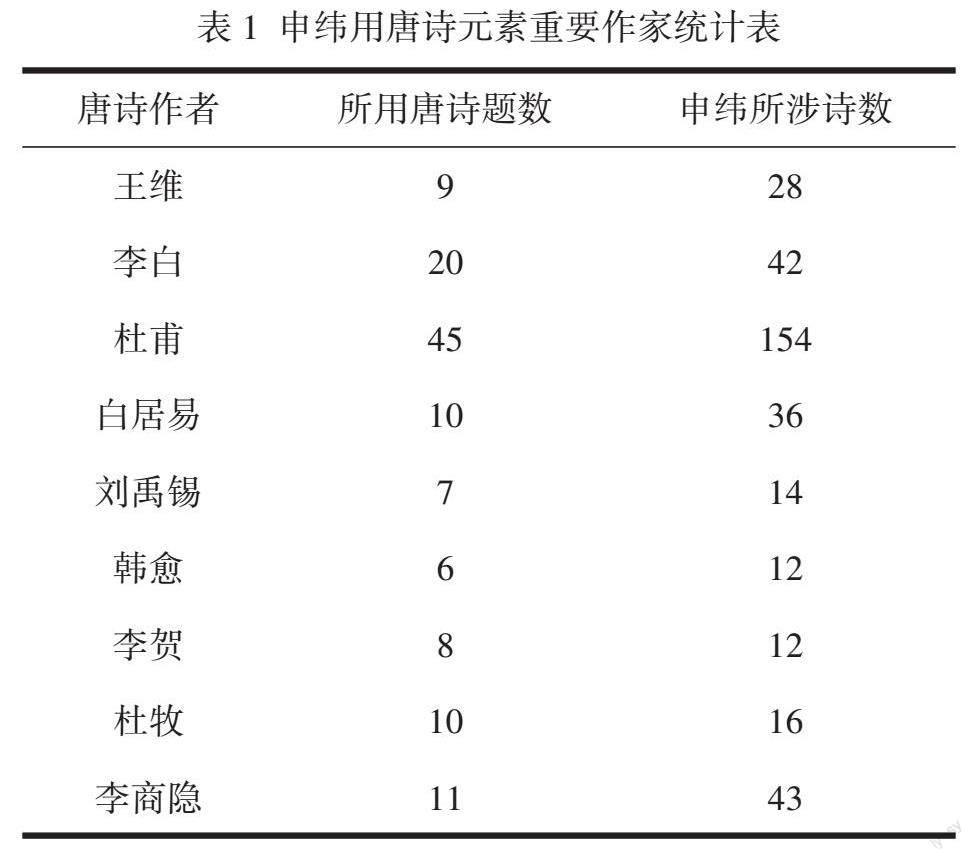

从事典与语词层面,笔者曾将《警修堂全稿》中的所有诗歌进行分析,从而得出这样的结论:申纬对于唐诗事语的运用,分布于初盛中晚四个时期,可以说,基本与唐诗的历个发展阶段都有所关联。初唐相对薄弱一些,而盛、中、晚三个时期唐诗元素的运用都比较突出,其中,王维、李白、杜甫、白居易、刘禹锡、韩愈、李商隐等诗人事语的运用最为显著。杜甫、李商隐、李白分别占据前三名,涉杜甫者有154首,涉李商隐者有43首,涉李白者有42首。具体可见表1。

除了以上这些直接运用唐诗事语的诗句外,还有一些作品也与唐诗有关。比如雁塔题名,这在唐代对参加进士考试的人来说是一件十分荣耀的事,而在申纬送人考试或赠人中举的诗作中,便会看到这样的用例。如:《侄子命藻式年京试……》:“续吟雁塔题名诗。”《赠新榜进士十绝句》其十:“雁塔题名唐进士,金门待诏汉儒臣。”《渊泉老尚书进士回榜日……》:“雁塔重题如昨日。”1 又如旗亭画壁,也是后代诗话中最为人所称道的唐人逸事之一,在申纬诗作中也被作为雅事而提出。如《小乐府四十首》序云:“纵不堪与黄河远上之词,甲乙于旗亭,亦庶几存一代之风雅。”2 再如唐人选唐诗,也被申纬运用到诗作中。如《河岳英灵集》《中兴间气集》,也见诸于诗咏中,《题柳检书……》:“深凭以问名庵集,《河岳英灵》想未沦。”《荷裳以四绝句……》其一:“《河岳英灵》《间气》生,荷裳近日起诗声。”3 还有司空图的《二十四诗品》,也多次见诸笔下。如《徐攸好……》其二:“各有君家廿诗品,唐人门户选人墙。”4 此外,还有运用“三唐”“唐音”等语词的例子。如:《闲居四咏》其二《赠儿》有“手持百济丹青扇,口诵三唐绝句诗”。《题徐攸好……》:“六朝金粉三唐韵,并作毫头五色云。”《经山阁学……》:“铿然子有三唐韵,去矣谁当一代才。”《梅二首》其二:“唐人取象于诗句,佛氏传心是幻定。我在合离真假内,戏成绮语不求工。”这已经进入诗论的范畴,对唐诗进行的一个整体评价。《答荷裳述怀长句……》:“口诵唐音如建瓴。”《暮春园中遣兴二首》其二:“緣情诗入晚唐风。”《午晴不热……》:“唐人诗髓悟轻灵。”《哀李醒叟……》其一:“覃精尔雅毛诗学,嗣响开元大历风。”5 此外,还有汉史唐诗、唐诗晋帖等的并用,并可知申纬于唐诗的热衷和熟悉的程度。

在运用唐诗元素方面,还发现三个值得注意的现象,一是用唐人诗韵,二是整体化用,三是对特定诗篇特定语词的特殊喜好。唐人诗韵如:《荷裳赏余……》用王维诗韵,《旷原秋士也……》七首全用杜韵,《生朝用香山韵》则用白韵,《碧庐舫》《青城集……》次韩愈韵,《桃花洞五首》其一用杜牧《山行》韵,《送顺天守……》用杜牧《华清宫》韵,《霖雨省下晚退行视园圃有作十首》其五用李商隐《无题诗》韵,《杂书》其一用李商隐《瑶池》韵。整体化用如:《题红豆合欢囊》、《荷裳蕉砚……又题八首俾作诸之乱》其五、《南雨村进士》其十一,这三首诗全从王维《相思》一诗中化出;《今年京师大瘟……》仿杜甫《八哀诗》而作;《春分……老杜诗演成三首》全从杜诗《春夜喜雨》化来;《借黄山……》全诗从《琵琶行》而来;《松下问童图》全用贾岛《寻隐者不遇》诗意。特殊喜好方面如:写送别好用王勃《送杜少府之任蜀州》、王维《送元二使安西》等诗,写友情好用杜甫《春日忆李白》、李商隐《夜雨寄北》,写饮酒好用李白《将进酒》、杜甫《饮中八仙歌》,论诗好用杜甫《戏为六绝句》,写景好用杜甫《秋兴八首》、白居易《钱塘湖春行》,抒怀好用《乐游园歌》,论学好用《解闷十二首》,写音乐好用白居易《琵琶行》,写隐逸好用张志和《渔歌子》,写女性好用李商隐的《锦瑟》。这些诗篇,成了申纬创作上的常用语料素材。

由于杜诗在这方面最为突出,下面就此再做进一步说明。正如上文所说,申纬用杜甫45题,共计154首诗,其中26首纯用人名,与诗歌语词无关。我们先来看纯粹用杜典的情况。

纯粹用杜典的主要包含两个方面的内容:一是与杜甫有关的事迹。如《于豆溪……》“西蜀海棠倾国艳,无心子美发扬之”,这是用杜甫不写海棠诗的典故。苏轼有“却似西川杜工部,海棠虽好不留诗”,1 这是翻用苏轼诗句,然而用的也是杜甫的典故。又如《初秋夜……》“子美诗中堪涤暑,层冰赤脚想生寒”,这是说到杜诗的功能效果,暑中读杜,有涤暑的效果,这样的联想与宋人诗话中所载诵杜诗治疟的传说看起来似乎一样荒诞不经,然而却有其内在的文学心理学机制。二是与他人合称。如《余所藏东坡文字……》“老杜入蜀余,长公海外次”,这是将杜甫与苏轼并称,以揭示二人的诗歌写作与其所处的地域之关系。如《冬至……》“髓叩韩杜味隽永,神来苏白香浓熏”,这是将韩愈、杜甫并称,并且下句还说到苏轼和白居易,这是夸赞对方的诗歌写作兼有四人的特点。像这样的诗还有一些,如《蒋秋吟诗画砚歌》“诗盟偶与符管见,韩杜苏黄打一片”,这次说的是“韩杜苏黄”,分别代表了唐宋诗,以此来称赞蒋秋吟的写作。又如《翠微副使……》也有“韩杜苏黄一杜陵”语,这与《次韵呈星伯……》中“杜苏各尽性,异代同天挺”二句近似,已经是在谈论诗学主张了。除了韩杜、苏杜并称外,还有韦杜、梅杜、李杜等不同并称法,或于诗学生发议论,或用以代指唐宋诗人。

申纬用杜诗诗语,还表现在对某些诗篇的特殊喜好上。如有5首用了《解闷》,有6首用了《春日忆李白》和《饮中八仙歌》,有8首用了《乐游园歌》,有10首用了《秋兴八首》,有27首用了《戏为六绝句》。申纬为什么钟情于这6篇,特别是《戏为六绝句》,这是值得提出讨论的问题。以诗歌形式来论诗始于杜甫,后来代不乏人,在韩国也是,特别显著的就有数位,2 申纬就是其中之一。申纬光题为《论诗绝句》的就有35首,还有大量散见于一般诗歌中的片言只语,乃至整诗和组诗。关于此点下文还将进一步论述。申纬爱论诗,《戏为六绝句》便成了取材的对象。用《秋兴八首》,则主要是为写景,“紫阁峰阴”一句就用了3次,《春日忆李白》中“江东日暮云”句也用了3次,也是用来写景,从中可以发现申纬对于特定语词的特定喜好。这在用《乐游园歌》一诗时最为突出,8首全部用的是“独立苍茫”句。这表明,申纬对于杜诗的取材由于其主观上的爱好而表现出某些显著的特点。这有助于我们理解像杜甫这样的诗人在语词上的何种特色而被申纬所关注,并运用到他具体的创作上来。

二、作品中的唐诗风调

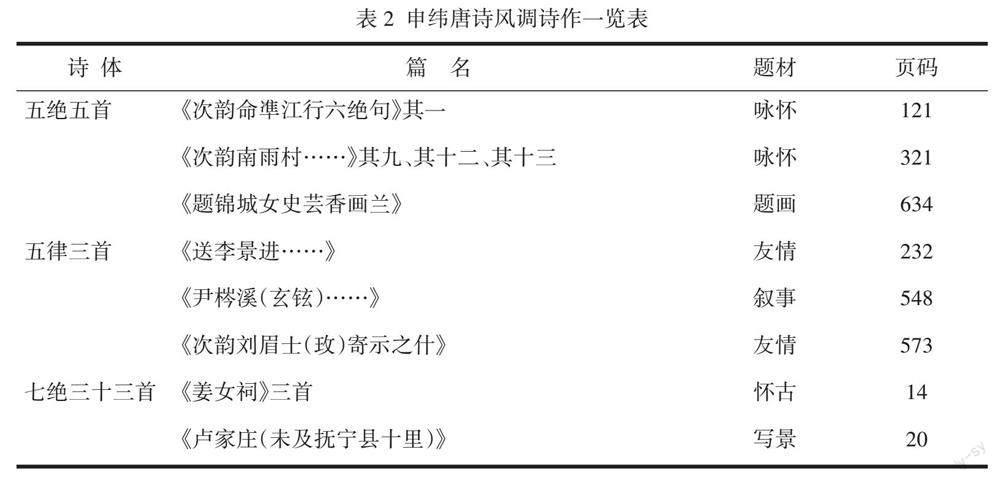

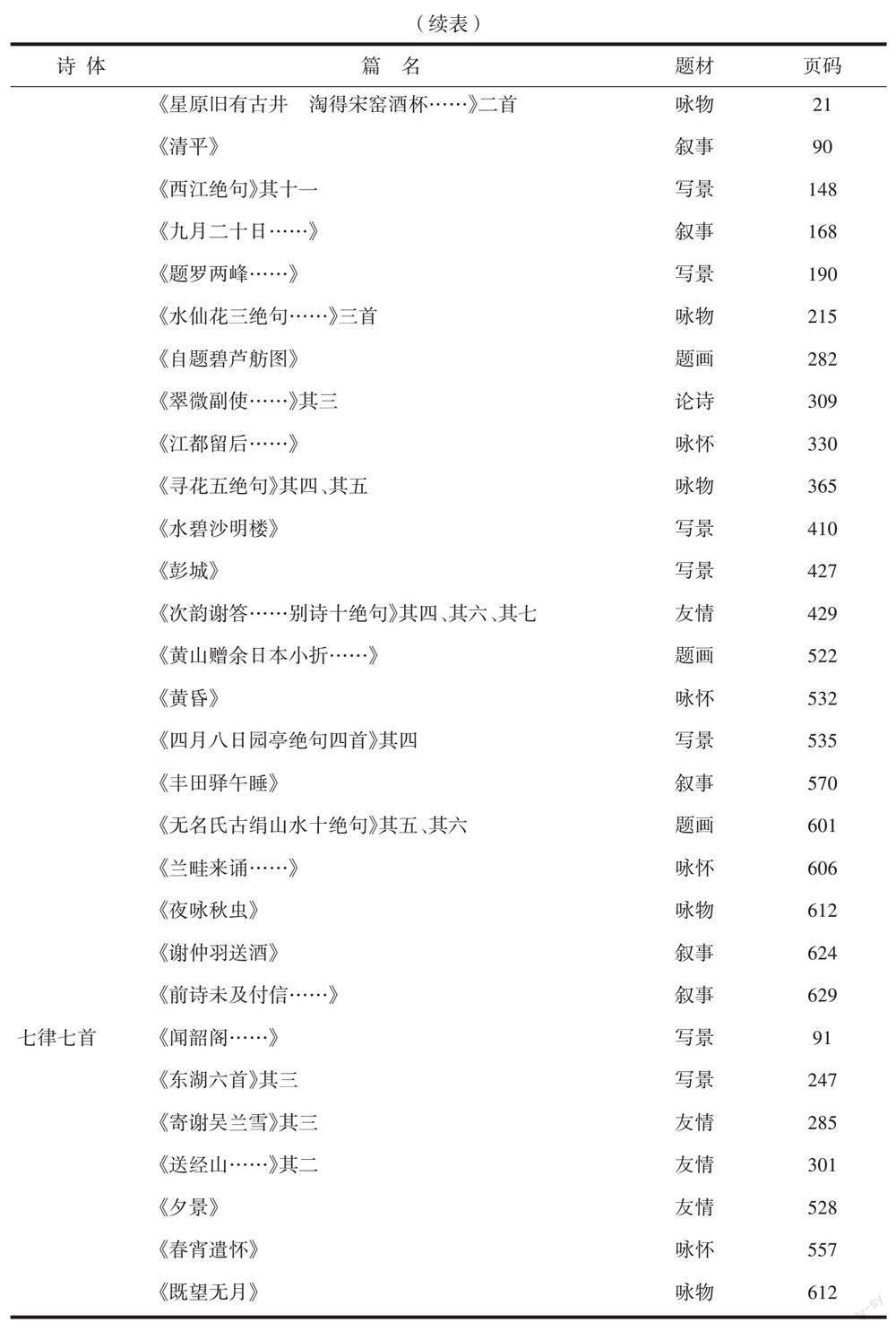

申纬受唐人影响,也使其部分诗歌面貌呈现出唐诗的风调。在初步阅读申纬诗歌的基础上,根据笔者的理解,在申纬诗集中大约能找出48首纯然唐风的诗作,今按诗体,制作成表2:

由表2可知,七绝最为突出,七律、五绝、五律差不多在一个水平上。而在内容上,咏物9首,咏怀、写景、友情分别有8首,叙事6首,题画5首,怀古3首,论诗1首。特别是咏物、咏怀、写景、友情这四个门类,也大体与唐诗的主体内容相符合。

这48首诗,在语词、事典、意象、气韵、声调等方面,都与唐诗存在着密切的联系,可以说,置于唐人诗集中,也是难以分辨的。下面将对其中一些篇目进行简要评述,可以略窥申纬诗作的唐诗风格到底呈现出何种面貌。

五绝如《次韵命凖江行六绝句》其一:“全家附船去,一身空兀如。细思本寄耳,何者非蘧庐。”诗写行船之境,江水澄澈,舟行若在虚空中,又是载着全家,这样便产生出“一身空兀如”的感叹。水镜人生,境与思合,这是舟行的要妙之处,要在20字内写出这一感觉,确实不易。人生之感慨,江水之空明,禅意之悟彻,贯注于四句之内,六首中为最妙之作,它作则略有滞涩,难与能比。又如《次韵南雨村……》其九、其十二、其十三这三首,皆能见出唐诗风韵:其九,末二句有王维诗禅的味道,抒写个体人生的感悟;其十二,末二句又似刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》“风雪夜归人”一诗,描写出特定的山村生活;其十三,写山村女子的歌唱,一边劳作,一边歌吟,有《诗经》风味,亦有唐人采莲、竹枝的味道。

五律如《送李景进观察岭南》:“弭节新罗国,言观邹鲁风。惠行南服化,威镇列州雄。水竹凌冬翠,山茶破腊红。朝班君又去,谁与话心同。”前六句对仗工整。首二写地,中二写人,“水竹”二句写景,末二句写情,结构完整,无一语溢出规范外。又如《尹梣溪定鉉书童金光锡贽诗来谒,且以唐制小鹅砚携示》二首其一,直抒其事,流转可爱,若李太白,运转自如,无雕琢气:“特爱侍童清,如对尹征君。诗才发天籁,况浓班马熏。砚品要我赏,谁初割紫云。借此右军鹅,写与羊欣裙。讵以幼小视,差足张吾军。”

七绝如《卢家庄(未及抚宁县十里)》:“孤村烟火隐平芜,山入遥天淡霭无。记否停车曾此地,卢家杨柳第三株。”有一种似曾相识感,如“孤村”“隐平芜”“淡霭”“停车”等语,在唐人诗作中都有体现,乃至与宋词有着相似的印象。诗、词、曲等语词的结合掺用,使得整首诗有一种圆润自如的感觉。《水碧沙明楼》:“惘然锦瑟华年思,何处秋江不断鸿。每到沙明水碧处,令人恰忆钱郞中。”句韵流转,不可碎割开来,“何处”“每到”“令人”亦是唐人惯用语。首句化自李商隐《锦瑟》,后二句化自钱起《归雁》“潇湘何事等闲回,水碧沙明两岸苔”。水碧沙明楼,是申纬为他人亭楼所题楼名,也是直接取自于唐诗。《兰畦来诵……》:“梦为飞嶋访辽城,三十年前过客情。长笛一声惊起坐,玉绳低户月西倾。”“三十年前过客情”,自然流转,意深情至,也能看出元稹“二十年前晓寺情”的影子;“长笛一声”二句,写来如梦寐,也令人想起赵嘏《长安秋望》中“长笛一声人倚楼”的句子;“惊坐”则与元稹《闻乐天授江州司马》“垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗”相合,全似唐诗风调,又绝似李商隐。

七律如《夕景》:“林亭瑟瑟复萧萧,霜气初寒酒力消。一抹余霞沈树顶,半弯新月转廊腰。纵无人待黄昏近,似与秋期白发骄。多少此时怀远者,心随雁字到迢迢。”第一句“瑟瑟”“萧萧”四叠字表现生动;三、四句对仗精工;五、六句“纵无”“似与”的使用,于整饬中时见语调疏朗;七、八句点出诗意,“迢迢”再用叠字,“多少”再用虚词,意味转浓,思致更远。《春宵遣怀》:“嬉春无奈日衰颓,上巳清明节序催。捴为苦吟甘寂寞,暂因行药小徘徊。人期院落钟先到,风定栏干月自来。莫谓韶光寒勒住,杏花饶有一枝开。”“总为”“暂因”二句,递转有味。“人期”“风定”,思力稍用。人期,即人约,二句似有“人约黄昏后”语之意。一二句哀岁月逝去,三四句情有宽缓,五六句又有所憾,七八句心中始有暖融之气。气有回荡,语有反转,逼近真唐。《闻韶阁朝霁,有怀斐然任世,口号遥寄》:“乾坤纳纳一窗中,江气澄鲜雨气蒙。夜水肥知帆影凸,晓花晴觉鸟声工。青山渺渺楼含日,绿叶阴阴户撼风。莫道故人书信断,昭阳江上有潮通。”第二句“江气”“雨气”叠加;中二联,对仗工整,且用迭字“渺渺”“阴阴”,使全诗表现出了难得的声韵之美。以景语收结,意味浓厚隽永。稍有突兀之感的是“服”“凸”二字,但如果与韩愈诗歌相较,仍可视为在唐诗界内。《东湖六首》其三:“夙梦亭尖沙出没,奉恩寺中树回旋。淡黄月上歌声外,一碧江平舞影前。兴剧悲来如送客,酒阑人重欲沉舷。白鸥我有湖山约,还尽平生未足缘。”“沙出没”“树回旋”二语见其刻意处;“兴剧悲来如送客,酒阑人重欲沈舷”一联,前句妙,后句“人重”一词不妥帖;末二句“白鸥”典虽为常典,然使法有若东坡拟人法。诗界于唐宋之际,似已由唐入宋,然唐韵犹存。

在《警修堂全稿》中,不但存有近50首唐诗风调的作品,还有大量夺化唐诗、用唐诗典故的句子,这说明唐诗在申纬后期的写作中,还是占相当重要分量。只不过,相较于宋诗来说,在创作层面他更倾向于宋诗罢了。

除了上述近50首唐风作品外,他还有一些组诗,在形式、内容和精神上与唐诗存有相通的地方,如《八哀》《杂书》等作品。先来看《八哀》。杜甫《八哀诗》是咏悼逝去的八人,这八人在杜甫时代都声名显赫,是诗人有意地选择。申纬《今年京师大瘟,邻戚久要一时倾逝,悼伤之极,各着篇章,以附老杜八哀之后》诗也是吊咏八人,分别为内舅李奉朝贺、及健李忠正公、张将军(铉宅)、一轩侍郎、原明承旨、朴汝器大谏、徐渭山汝源、李任宲德来。全诗采用五古(五言六句)的形式,对他们的生平进行简要概括,对他们表达悯惜与哀思之情。八人职位有高低,并非都是朝中要员或政治显宦,只不过因为瘟疫而同丧于此。老杜《八哀诗》皆为长篇五古,形式并不统一,长至84句,短至40句,据莫砺锋先生《杜甫评传》的分析,主要是“叹旧怀贤”:“叹旧者,谓其存日原为莫逆,今追忆之而不能置也。篇中如严公武、汝阳王琎、李公邕、苏公源明、郑公虔,皆与公有旧也。而王思礼、李公光弼、张九龄,则惟因其贤,然叹旧则心惟推其本贤,则怀贤不必有其旧,以是知怀贤又要重于感旧意矣。”1 而这内容在申纬诗中也同样出现,如内舅李奉朝贺、及健李忠正公、张将军、李任宲德来等,便是叹旧;一轩侍郎、原明承旨、朴汝器大谏、徐渭山汝源等是怀贤,当然有的诗作是叹旧、怀昔两者皆有,不能一以概之。

除了《八哀》诗外,《杂书》也值得注意。《杂书》共50首,似《感遇》,又似《新乐府》;然而又有所不同,皆是直作议论,无叙事,亦无比兴,与策论相仿。其50首大致内容如下:第一首读书生活,第二首忧国事,第三、十、十六首批两班制度,第十至十四首批钱币,第十五首批兵,第十七首批粜籴,第十八、十九首批矿产,第二十首批财赋,第二十一首批钱币与两班,第二十二首批田税,第二十三首批涨价,第二十七、二十九首批侈风,第二十八首批浮诞,第三十首批吏胥之风,第三十一首批骄奢,第三十三首批冗官,第三十四首批文翰,第三十五首批科举,第三十八首批文学,第三十九首批武科,第四十首批铨选,第四十一首批党论,第四十二首写山城,第四十三首写番军,第四十四首写宿卫,第四十五首写纲纪,第四十六首写爱民,第四十七首写筹司,第四十九、五十首表明心志。如第一首:“杂书汩智悔心回,白首无成尽可哀。周氏千文曾氏史,从头更欲劈将来。”所读杂书为何,通过此首以及后面的诗作大致亦可了解。此首似总序,后49首是对相关事件的批评和担忧。第二首,忧心国事,又像是总论。第三首开始对具体问题进行批评:“国中崇尚两班家,遂使愚甿意望奢。人尽苦心趋变化,谁当安分注年疤。”这是批两班制度的,认为那些两班世族出身的把持着朝政,他们根本不关心民间疾苦,表现出作者对民瘼的关心和对两班制度的痛恨。这样批评两班制度的文字,在这组诗中还有两篇,在其他诗作中也曾出现过几次。这表明,这个问题是诗人思考的重要内容。最后两首,都是用来表明心志的,如同是整个组诗的总结。今举尾诗如下:“躬逢弗咈圣明日,来睹升平至治跻。万死岂非臣等罪,忧来沥血小诗题。”说它似《感遇》,似《新乐府》,是因为这样的组诗有它现实的针对性,而且写作时间也相对集中,有抒怀,有讽喻,也有担忧和渴望。这在以艺文生活为主导的诗歌写作中,是难能可贵的,也是与新乐府精神相通的。如同其三十八首所云:“古今著作关治体,程式伊来剧披猖。工拙随才非可强,无根文字太荒唐。”2 这也颇能体现他对这部分诗的创作观念。

三、唐诗的阅读转化与编选考订

《骑省寓直》:“肯顾西曹吟病失,寒灯一盏对唐诗。”读唐诗,是申纬的一种阅读喜好,在他的笔下有多处言及读唐诗的景况。《夜读昌谷集戏咏二首》,可知其读李贺诗之状。第一首名为《巴童》,诗曰:“梨叶翻阶白露红,庞眉书容对秋风。一生辛苦巴童意,转见灯光药气中。”3 全诗化用李贺《昌谷读书示巴童》诗。原诗云:“虫响灯光薄,宵寒药气浓。君怜垂翅客,辛苦尚相从。”李贺后来又作了一首《巴童答》:“巨鼻宜山褐,庞眉入苦吟。非君唱乐府,谁识怨秋深?”4 李贺通过这种自唱自答的方式,以抒写夜晚读书之苦辛,以及无人识会的孤寂之状。申纬的诗应是有感于李贺诗歌的哀怨之情而发。李贺有感于巴童而连及自身的身世之感,申纬又因巴童、李贺的身世之感而兴起自己的身世之感。唐诗之情状,在申纬的笔下得以被重现,并且与自我产生关联,这样的写作可谓巧妙。第二首名为《缟练》,缟练是他人妾名,李贺原诗题为《谢秀才有妾缟练,改从于人,秀才引留之不得,后生感忆。座人制诗嘲诮,贺复继四首》。诗题稍长,然而关于缟练的故事已经基本交代出来。李贺所说的座人,当是座中谈论此事的那些人,那些人嘲诮的是谢秀才应该无疑,这从李贺所继作的四首诗也能推测出来。然而李贺的诗不仅仅是嘲诮,隐约中还有忧及此人的意味,似乎那位失去佳人的谢秀才仿佛就是他自己。比如,他在第二首中写:“洞房思不禁,蜂子作花心。灰暖残香炷,发冷青虫簪。夜遥灯焰短,睡熟小屏深。好作鸳鸯梦,南城罢捣砧。”1 申纬的写作与李贺及座人都有不同,他改变了诗歌的意义指向:“簪玉青虫发云凉,谢生缟练嫁文鸳。不终于旧宁终后,蝶子花心到底狂。”2 同样,申纬的诗也几乎是从李贺这第三首中化出,然而,申氏似乎在传递有关情感应该始终如一的感慨之情,意义的指向已由同情谢生而转向指斥缟练了。申纬通过《巴童》写出自己的读书生活和身世感慨,又通出《缟练》表达出对于忠贞之节的看重。正是借助于李贺的诗歌,申氏将内心的情感和盘托出。

作为宋诗风的代表作家,申纬曾编有几种唐诗选本,如《唐诗画意》《全唐近体》《七律彀》等,值得注意。第一种是《七律彀》。《腊十九,儿子命准拜坡有诗,秋史内翰甚激赏,余又和之,以示秋史》其一云:“对商十二家诗彀,前削初唐后黜明。”其自注云:“时余手选《七律彀》,始以杜文贞、白文公、李义山、苏文忠、陆剑南、元遗山、虞文靖、钱虞山、王文简、翁北平十家,质之于秋史。秋史曰:虞山则滥矣。杜樊川、黄文节、朱竹垞皆不可阙。余于诗道,笃信秋史。故再以十三家厘正。”3 言其做《七律彀》诗选,由十家而增删为十三家的经过。《初夏遣兴二首》其二,自注:“时有《七律彀》钞诗之役,兼阅王鸿绪《明史稿》。”4《余选复初斋诗之役已过十年……书此以示竹垞五首》其五,言及所作历代七律选本《七律彀》收唐、宋、清人诸家诗,又增加了一位王维。5 这些信息说明他对《七律彀》的重视。《七律彀》是将古今七律大家的作品进行筛选汇为一编。虽然在这些有限的文字中,很难发现明确而具体的选本标准,但还是透露出了一些信息,如不录初唐、明人之七律。其最初的十家中,唐三家,宋二家,金一家,元一家,清三家。在秋史的建议下,又增加了三人,从而变为唐四家,宋三家,金元不变,清四家。据上引诗句,则知他后来又加了王维,人数最终增加到十四人。这样,唐为五家,为历代之最。不录明人,而选清人四家,说明深受清人诗学观念的影响。其初,于唐不录杜牧,于宋不及黄庭坚,大体能够反映出他的唐宋诗学旨趣所在。于清不录朱彝尊,或许与其耳目所未及有关。韩人重律,这在朝鲜正祖所选杜律、陆律中便可见其分晓。韩人科举重律诗写作,往往以七言排律形式进行长篇拟试,并以此争长较短。《七律彀》的编选可以视为一次七律典范之作的汇选工作,其中虽然有着他个人的诗学旨趣,而亦当照顾到了一般诗学者论诗与学诗的立场。

除了《七律彀》这份带有私选性质的选本外,他还奉旨编选有《全唐近体》,据书名可知是将唐代近体汇聚在一起。此书的编撰起始可能是在《七律彀》之后,然二书的编纂时间当有部分重叠。在题后诗八首中,6 他特别强调唐诗与风骚之关系,以“一性情”(其一)将唐诗与风骚联系在一起,然后又指出“制作常新”(其二)是文学写作的规律所在,只要风骚精神不失,即是善学风骚,善学三唐,在此層面,他又肯定了宋诗的成就。唐诗在诗学史上的意义,用他的话就是“上薄风骚启宋元”(其三)。非常值得注意的是,他不但认可宋诗,也认可六朝诗,在杜甫与徐陵之间,虽有高低之别,然而“桑濮无妨二南”(其四),孔子尚存郑卫之声,况六朝绮丽之作。这也透露出他的《全唐近体》并不将初、晚之律绝排除在选本之外。在第六首中,他还特别提出以神韵论唐诗恐不得其实,这是对王士禛神韵说的反拨与修正,当与其受翁方纲诗学影响有关。强调唐诗的多样性与丰富性,反对以单一价值去审视唐诗,反对在读唐、学唐过程中自立门户、排斥异己,这些见解无疑是十分宝贵的。在第七首中,他道出了《全唐七律》的编造目的:“选举驱之皆入彀,其要在上作成间。”

此外,他还编有《唐诗画意》五册十五卷,共收录诗人118人共540首诗,以及词家24人共91首词。徐耕辅在《〈唐诗画意〉序》中引用申纬的话论诗画关系:“诗与画,非二致也。善画者,未常屑屑为工也。而惟其所为画者,览之者以神会,想见其实境,是所谓写意也。意足则境随之矣。惟诗亦然。刿心鉥肝,琢磨雕篆,非诗之至也。尚才思者,得自然之妙,主理致者,有言外之旨。以之賦物而属事,则日月星宿、风云雨雪、晓夕阴晴之气候著,山林江海、城阙楼台、草木花果、鸟兽虫鱼之态色备,仙隐儒释、农圃樵渔、戎马釰器、春女秋士、酒人墨客之性情肖,靡形不具,靡象不该。是亡它,其意足也。斯意也,何意也?非诗之意也,非画之意也,即吾之意也。以吾之意,得于诗而寓之画,则凡诗之所有,画之所能为者,皆为吾之实境也。”1 在他看来,诗画并无二致,诗为写意,画也是写意,在主“意”的观念下,诗画得以相通。《唐诗画意》是将诗画结合在一起的诗歌选本,“意”是诗画的共同所在。同时,诗画所呈现出的“实境”,也是从翁方纲的诗论中来,而翁方纲的实境说又是为了弥合王士禛的神韵说而突显出来的主张。这个实境也就是透过具体的物象、人事来展现创作者的主观意志和情感倾向,从而避免神韵说的过于空虚而导致的难以把握的浮虚。他不但将实境说运用在诗歌领域,更以诗画一体的整体艺术观念来考察唐诗与绘画的关系。他的意义不仅在于为绘画提供了诗性的素材与灵感,更为重要的是,以绘画艺术的眼光来重新审视唐诗,使唐诗不再是停留在文字或声韵层面上的某一种艺术,而是兼合了诗声画等多种艺术要素的综合体。与东坡评王维的那句“诗中有画,画中有诗”相比,申纬的《唐诗画意》无疑在更广阔的层面对唐诗进行了一个整体观照。他在《余选〈唐诗画意〉一集,今且十年于兹。梣溪读之,有契于心,用拙韵三潭印月诗,惠题卷后,故谢答二首》二诗中,也阐述了类似的立场,他说:“肖物覃精独擅唐,诗中读画妙难量。通神道室生虚白,推例书家拓硬黄。南北了然区派别,赝真足以辨毛光。出奇文字藏之箧,惭愧题词句句香。”“举隅画意选全唐,惇史玄言可并量。独立空山悟雨雪,前身相马外骊黄。从今万轴筌蹄视,何羡一船虹月光。六法究心参妙句,盆花自发篆烟香。”2 虽然在中国宋明画中有不少诗意图,甚至有专门性的著作《唐诗画谱》,然而从全唐诗中依画意作一诗选却是他的独创。还需要指出来的是,他的《唐诗画意》也纳入词作,这是诗词一家观念下所进行的选本,其意义还不局限于唐诗,词中画意,或词中之实境,即使在今天也仍然有其学术上的意义,值得做进一步的研究。

在有关唐诗的考订方面,主要集中在对于虞注杜诗的考订上。《题虞注杜诗后二首并序》中考证了杜集版本,认为非虞集所注,是张性所为《律诗演义》。后来,他在《再题虞注杜律并序》中再次提出了这一问题,并对此表示怀疑:“余在乙未,得见虞注杜律南黄臣跋,即题二诗。确辨其非虞注,乃张性伯行之注。而伯行与伯生音相近也。故但知以讹传为虞伯生矣。今乃阅王阮亭《池北偶谈》,益知其所未知,阮亭曰:‘杜律乃张注,非虞注。张性字伯成,江西金溪人,元进士,尝著《尚书补传》,独足翁吴伯庆有挽诗云:笺疏空令传杜律,志铭谁与继唐碑。予在京师,曾得张注旧本。’按此则张性字伯成,又非伯行也。然而原非其字之音近于伯生而称虞注也。又为之一叹。”在这前后的持续关注中,申纬表现出了对于虞注的怀疑之情,然而终因无确凿证据而发出由衷的感叹。3

四、论诗诗中的唐诗学

申纬诗中有不少论诗歌创作,其中《东人论诗绝句三十五首》最为有名。此外,还有一些零散的诗篇,如《题老石山海诗歌卷》《次韵旷原》等。概括起来,有以下几个方面与唐诗有关:

一是阐述其诗歌观念而言及唐诗。如《次韵旷原五首》其二阐述其缘情观时,便说:“七字缘情即二南,徒然貌袭性难堪。古风欲挽为今体,细入何曾不大含。研味考亭三变旨,探源杜老百花潭。骚家递降由年代,岂我初心沈宋甘。”4 以性情论诗,也是宋代诗学的一大特色,其理论源于诗经学而波及于一般的诗歌创作。其中朱子的文学三变说最为有名,也常为后代诗论所论及。申纬此诗从朱子论诗来,言诗歌历代有变化,杜是集大成、是诗学的最终指向,然而诗家不能裹足不前,停留在律诗初始的沈、宋时期。在这段话中,他注意到了性情与诗学的关系,这一部分来自朱子;在谈及文学代变的观念时,其观念又与六朝新变思想相通;在唐宋两代中,他独推杜之诗,朱之论,可知他是视老杜为学诗之一大宗。“考亭”与“杜老”相对,亦可知其诗学趣味在唐宋之间,与其反复强调的“由苏入杜”的观念也是相一致的。5

二是以品评的方式评论具体作家时而言及唐诗。如《次韵旷原秋怀五首》其三便是专论王维的诗作:“右丞有佳句,堪题红叶吟。万法皆禅悦,单辞亦道心。引人藤竹径,如坐水云深。五字斯为妙,纤尘不许侵。”在这一首诗中,他突出了王维诗作中的禅意。而其四在评旷原的诗作时,说“君诗频典丽,莫遣俗人看。穷甚于郊岛,而能不瘦寒”,指旷原之作没有寒瘦意。这一句赞美之词亦透露出他崇盛唐的诗学观念。这在《题老石山海诗歌卷》中说其诗“下犹不落大历后,声调格韵具种种”1也能得以佐证。当然,崇盛唐,也不废其余,并非如明七子那样偏激。如《东人论诗绝句》其二十九便有“白首苦吟成进士,微官不及右文时。直将郊岛争寒瘦,一段秋光欲染诗”这样的句子,说明郊岛也不是不可学。其十三:“万窍风生狂凤翔,孤撑宇宙格沈苍。佛天花雨罗时盖,又见骎骎入盛唐。”这是评佔毕斋金宗直的诗,将之拟为盛唐诗。其十七:“才擅三唐崔白李,溯源风调始冲庵。后来深院孤舟句,突过杏花微雨帘。”自注:“崔孤舟、白玉峰、李荪谷,世所称三唐者,唐调倡自金冲庵诗,‘江南残梦画慷慨,愁逐年芳日日添。莺燕不来春又暮,落花微雨下重帘’最得意。三唐中荪谷跨崔越白,其诗有‘病客孤客明月在,老僧深院落花多’之句。”2此首论金净与三唐诗人,四人都是唐风的倡导者。

三是在评东人诗作时,每以唐诗作为参照。如《东人论诗绝句》第十四首将整个中宣时期比作盛唐开天诸家:“虚白讷斋角奇健,骆峰清鬯抗芝川。中宣后进开天是,徐四佳如四杰前。”这是评中宣时候的诗人。虚白,成俔。讷斋,朴详。骆峰,申光汉。芝川,黄廷彧。徐四佳,徐居正。论及五位诗人。其自注云:“我朝诗,至中庙朝大成,又至宣庙朝大备。李容斋(李荇)倡始,而朴讷斋、申骆峰、郑湖阴(郑士龙)、朴挹翠(朴誾)并生一时,足称千古。卢苏斋、黄芝川迭相代兴,崔、白法唐,而李荪谷(李达)阐其流。崔简易(崔岦)险劲矫健,自辟门户,权石洲(权韠)晚出,而可与容斋肩随。至如初叶大家,当推徐四佳为第一,而金佔毕、成虚白次之。比之于唐则四杰。诸公其初唐之四杰,而中宣诸名家,其犹盛唐开天诸家。”3 把朝鲜诗史上的中宣名家比作盛唐开天诸家,是就整体时代创作之兴盛状况而言的,并不是说中宣之时盛行盛唐之风。具体到个体诗人时,他指出还是有宗唐、宗宋之别的,如第十三、二十三首论金宗直、郑斗卿,认为他们已入盛唐,第三十六首论朴、李二人,揭示二人乃是宗法江西。

以上三方面,可以见出申纬于唐诗的熟稔程度,无论评中国诗人,还是评韩国诗人,唐诗是其评论的重要参照,并且以唐诗特别是盛唐诗作为最高标准。

Korean Tang Poetry Studies in the First Half of the 19th Century

— A Case Study of Shen Wei

XU Baoyu

Abstract: Shen Wei(申緯) was a famous poet, painter and calligrapher in the later period of Joseon. His poetry was deeply influenced by Chinese poetry. His poetic path was slightly narrow in his early years, and after the age of 18, under the influence of Li Guanglu(李匡吕), he widely studied the poems of the six dynasties, Tang and Song. After the age of 44, when he came to Yanjing(燕京), influenced by Weng Fanggang(翁方纲) and his son, his poetics concept changed again and he put forward the idea of "From Su to Du"(由苏入杜). Although his poems generally showed the appearance of Song poetry, he was still deeply influenced by Tang poetry. In his poems, a large number of elements of Tang poetry were used, and many of his works were pure Tang style poems. In his later years, he edited three selected poems of the Tang Dynasty, especially "Qilv Gou"(七律彀) and "Tangshi huayi"(唐诗画意), which had their unique poetic value in the anthology of Tang poetry. His poetics, especially the poetry on poetry, was also deeply influenced by Tang poetry, or developed under the background of Tang poetry.

Key words: Shen Wei(申纬); Korea; Tang poetry studyies; Anthology of Tang poems; poems on poetics

(责任编辑:陈 吉)