“后现代”城市空间语言

卢德平 陈纪宁

摘 要: 城市空间语言是以空间为语境、以语言景观为载体、以人作为交流主体的语言形态,区别于作为自然语言的口语和书面语,是透视城市空间结构和社会发展规律的棱镜。语言景观不仅表征了空间的功能,还表征了城市空间中共存的“现代”和“后现代”两种生活方式。“现代”语言景观通过分类范畴安排空间,“现代”人的生活方式主要依托于空间的实体性功能服务。“后现代”语言景观通过修辞和多模态符号手段建构空间,其中内蕴的生活方式强调主体的观念和兴趣。两种类型的语言景观并置于城市,表明“现代”和“后现代”生活方式尚未形成明确界限。其中,选择“后现代”生活方式的社会群体总是能够在“现代”语境和“后现代”语境之间反复穿越。

关键词: 后现代;城市空间;语言景观;空间语言;生活方式

中图分类号:H002 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2023)06-0078-(09)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2023.06.008

一、引言

语言景观承载的空间语言以可视化、多元性、象征性成为透析当代城市空间的棱镜。空间语言反映的语言规律促使人们对现代和后现代经济、政治及文化特征进行反思与调适,以适应社会条件的变迁。随着研究的推进,语言景观已不再被视为对一定区域社会语言状况的映射,1 而是认为其功能在向表达城市空间结构和社会发展的方向扩展。

在此条件下,城市空间语言呈现出全新的特征:

第一,自然语言向空间转移,在构词方式、语法规则上发生转变,配合多模态要素形成了针对空间语境的“空间语法”。其语言符号特征体现在三个方面:一是词或短语充当主要的语法单位,如“稻香村”“汇明食品店”等;二是语言符号具有名词性特征,自然语言中的虚词,如“和、而、虽然、因为”等,较少出现在空间语言;三是语言符号主要由修饰成分和分类名词充当,如“新川面馆”由修饰成分“新川”和分类名词“面馆”构成。在共时状态下,语言景观能够表征城市不同类型的空间,成为辨别街区特征的标识。从历时状态来看,语言景观使用的语言标记出空间及社会活动的时代分化,反映了由实用功能向满足人的个性化需求的转变。

第二,语言景观表征了“现代”和“后现代”两种共存于城市空间的生活方式。吉登斯关于“现代性(modernity)”的定义指向了自18世纪中期到20世纪80年代中期世俗化、理性化、民主化、个体化社会特性的兴起和发展过程。他认为“后现代性(postmodernity)”是紧随现代性之后的历史特性,从20世纪70年代早期发展至当下,主要表现为认知观念和行为方式的多元化和碎片化。1

本文基于吉登斯的经典阐释,结合中国的社会发展状况,使用“现代”和“后现代”区分出由语言景观表征、共存于当前城市空间的两种生活方式。以出现时间顺序为划分依据,区分现代和后现代特征语言景观。与现代特征语言景观相比,后现代特征语言景观所使用的表达方式出现时间较晚,如隐喻性替代、多重语码等,都是近几年才使用的符号手段。就生活方式而言,“现代”生活方式产生时间较早,其基本特征是大众化、日常化,指向的社会群体是普通市民。具有现代特征的语言景观一般通过分类范畴对空间实施安排,指向的生活方式依托于空间的实体性功能。进入21世纪,“后现代”生活方式在中国才逐步产生,具有年轻化、时尚化特征,是年轻人、中产阶级更加青睐的生活方式。

从城市语言景观可以看出,“后现代”纷繁复杂的修辞手段与多模态符号建构了城市空间,内蕴的后现代生活方式更多强调个体的观念和兴趣。后现代思潮推崇求异思维和“去中心化”,为解释城市语言景观所反映的城市“多重声音”提供了依据。2 当代公共空间“总是以多元化和冲突性的众声喧哗为标志”。3 城市空间中的行动者,作为语言景观的生产者和接受者,其情感、兴趣、意向等影响和操控了语言景观意义上的生产。人的主体性作用凸显,推动语言景观重组多样化时空,建构出人们独特的生活方式。

语言和空间的关系是城市社会语言学的重要命题。我们提出“城市空间语言”概念,主要是为了更好地解释语言景观所内蕴的城市社会语言学内涵。4 本文内容主要由以下几个方面构成:一是明确城市空间语言的性质和特征,重点关注空间语言与自然语言的差异以及空间语言的社会特性;二是通过对“现代”和“后现代”语言景观的语言符号学分析,解释两种社会空间及生活方式的差异;三是结合语言景观实例,阐释“后现代”城市表达规律。

二、城市空间语言的基本特征

城市空间语言以空间为语境,以语言景观为载体,以人作为交流主体。首先,空间语言依赖于多样化的城市空间语境。这里的“语境”指的是由空间功能及其触发的人类活动组合而成的语言环境。空间语言能够对特定空间的功能进行表征,把人们“帶入了语言的空间性当中”。5 空间语言的意义很大程度来源于这种表征。报刊、书籍、宣传单、流动广告等语言载体,虽然出现在城市空间,但并不表征固定的空间功能,不在本文讨论的空间语言范畴。其次,空间语言的载体置放于公共空间,是具有物质性、可视化特征的语言景观,而非口语交际和书面文本。语言景观是专门用于标识公共空间的语言符号。6这一功能特性标志着空间语言是独立于口语和书面语而存在的第三种语言形态。最后,空间语言与主体人存在着密切联系。从语言生产者角度看,人们“阅读、参与、辨识并解释这些语言陈列,或者有时又可以选择忽略、无视或者擦除它们”。1 语言景观的生产者启动交流,将空间语境和符号接受者连接起来,让接受者来阅读这种空间语言。接受者解码语言景观所表征的空间功能,开展相应的社会活动。

空间语言与自然语言关系紧密,但空间语言又独立于自然语言。语言存在于人际交流、书面文本和空间语境三种典型的环境之中,分别形成了口语、书面语及空间语言三种基本形态。前两者属于自然语言范畴,而空间语言则以语言景观为外化形式。语言景观是自然语言向空间语言迁移的结果,但最终与自然语言发生“断裂”。从语言景观的构成来看,它借用了书面语的词汇,却在构词和语序等语法规则上形成了针对空间语境的特殊组合,与自然语言的使用规则显著不同。自然语言中的语言要素转移至语言景观后,作为能指的文字形式和作为所指的概念之间,既有的搭配关系依然在场,但是这种转移使得符号的功能发生了根本性的变化。语言符号的功能目标由维持人际交流和信息读解向空间表征转变。

空间语言告别了自然语言的形态,形成了独立的“空间语法”。空间语言的语法特征主要体现在三个方面:

一是通常以词或短语为基本语法单位,向读者展示的是与空间功能及相关社会活动关联的“关键词”,而较少出现以句子为单位的语法结构。例如,“稻香村”作为定中结构专有名词,是商业空间所售食品的品牌名。在语言景观中,品牌名作为“关键词”浓缩了空间特性以及空间中的商品、商业活动特征等。再如,“果多美”在自然语言中可以分析为主谓结构形容词短语“果(名词)+多(程度副词)+美(形容词)”,而出现在空间语言中,则是以水果和干果为商品的商业空间“关键词”。

二是凸显名词性,自然语言中常用于组织语篇的虚词(连词、介词等)较少出现在空间语言中。例如,“老北京布鞋”是由专名“老北京”和分类名词“布鞋”构成的定中结构名词短语,系空间中的商品名;“蜜雪冰城”作为专有名词,是语言景观生产者自创的词和词的固定组合形式,系空间中所售饮品的品牌。然而,受空间限制,空间语言通常十分精炼,自然语言中常用的连词“和、而、虽然、因为”以及介词“从、被、对”等几乎不会出现。

三是语言符号主要由修饰成分和分类名词充当。例如,“新川面馆”的修饰成分是“新川”这一专名,“面馆”是用于区别空间功能的分类名词,指涉餐饮空间的服务功能;“迪美珠宝”的修饰成分是“迪美”这一标志空间特殊身份的专名,“珠宝”则是与其他商业空间相区别的分类名词,指售卖珠宝首饰的商业空间。

可以看出,“空间语法”凸显了读者的主体性地位,体现了为读者服务的目的性。在空间语言中,不同语言成分之间的组合已不再完全遵循自然语言的语法规则,而是删除连接词,采用“并置”手段,即名词、形容词、动词等并置,独立发挥各自的作用,吸引不同兴趣的读者选择空间服务。删除虚词等语义“冗余成分”,采取并置方式,体现了表达方式的简短高效,可帮助读者快速获得空间信息,自由选择空间行动。

除语言符号外,非语言符号也是“空间语法”的重要组成部分。多模态性是空间语言的典型特征。空间语言很少单独使用文字完成对空间的表征,而需要图像、材质、色彩等其他符号模态的介入和配合。空间的意义产生自语言景观视觉文本诸方面,很难将语言成分与其他视觉特征割裂开来。2 可以看出,“空间语法”是以公共空间中的多模态话语(multimodal discourse)形式呈现的,语言模态和非语言模态相互作用。3 从多模态视角透视语言景观,可以将语言景观视为“符号集(semiotic assemblages)”,不同符号的组合有助于理解人、符号资源和事物的不同组合轨迹。这种组合发生在特定的时间和空间,使人们看到“事物的重要性、身体的结果以及与语言资源的意义联系在一起的场所的意义”。4 综上所述,“空间语法”是语言符号与非语言符号相互配合而形成的空间语言规律。

值得强调的是,空间语言之于城市的意义在于,通过对空间的表征和读解,人们对城市空间形成特有的认识。读者往往将语言景观作为判断的起点,结合主体性特征和个人需求,实施空间行动。在特定的语言景观产生之前,空间的功能总是存在着多种逻辑可能性,此时的空间话语更多是关于空间可能性的元话语。1 例如,面对同一空间,在没有语言景观提示的条件下,人们可能会读解出居住、教育、餐饮等不同的空间功能。语言景观的出现清晰化了空间意义。按照语言景观的提示,将空间的多种可能性现实化为语言景观标记的功能。语言景观对空间功能发挥了现实化的作用,这一过程是对空间意义的选择和标识,由此确定相关空间之于城市的具体功能。因此,语言景观不但是城市社会话语外显的结果,而且还反映了对空间多种逻辑可能性的确定性选择。随着社会的发展,社会话语处于动态更新之中,由社会话语转化而来的语言景观隐藏着人们新的认知和表达方式。不断变化的语言景观可以呈现出城市发展的历时脉络,而对于固定的空间而言,语言景观的变更轨迹反映了人们对空间的认知、规划和运营过程。

同时,空间语言具有社会性特征。语言景观是空间的话语建构,能够表征城市空间的社会、文化、政治等社会性特质。2 其典型的例证在于,语言景观与所在城市区域的经济、政治和文化关系紧密,能够表达不同类型城市区块的主要特征,可以通过语言景观对该区域的社会生活状况做出识别和判断。从作者针对北京市不同城市区块的田野调查数据看,特定区域的语言景观会在某一社会功能维度上“过度聚集”,形成反映区域特性的“中心点”,成为外部识别的标志性特征。例如,课题组在对语言景觀进行功能分类时发现,“公司”类的语言景观,在中关村地区和五道口地区出现比例高达31.75%和20.91%,与东四胡同的3.2%和天通苑的2.16%形成鲜明对比;而“教育和培训”类的语言景观在月亮河社区占18.47%,但是在东四胡同和天通苑社区则未见相应的语言景观。3 由此可见,中关村和五道口地区企业云集,充满经济活力;月亮河社区作为新兴城市中产阶级社区,重视后代的教育。

三、“现代”与“后现代”语言索引

语言景观的基本功能是表征空间。从视觉表达来看,语言景观体现了同一能指和两层所指的对应关系。4 符号的能指层面表现为语言景观与自然语言共享的语言形式,以语言符号为主,但也包括其他模态的符号。两层所指分别指符号的概念范畴和空间功能。5 其中,语言景观之于城市的符号学意义在于符号能指对应空间功能所指。语言景观的这一功能将城市内在的发展活力外化出来,使城市各个功能空间获得有序标记和规律性的表达,人们的社会活动由此获得了基本的方位遵循。

语言景观的功能还在于表达“现代”和“后现代”两种城市生活方式。“生活方式”是重要的社会学概念。韦伯将生活方式作为社会分层的指标,从消费角度解释了这一概念。6 当前城市空间存在“现代”与“后现代”两种类型的语言景观,反映了城市空间的选择偏向,与生活方式的选择存在密切关系。语言景观的符号学特征为解释社会结构的构成提供了新的视角。

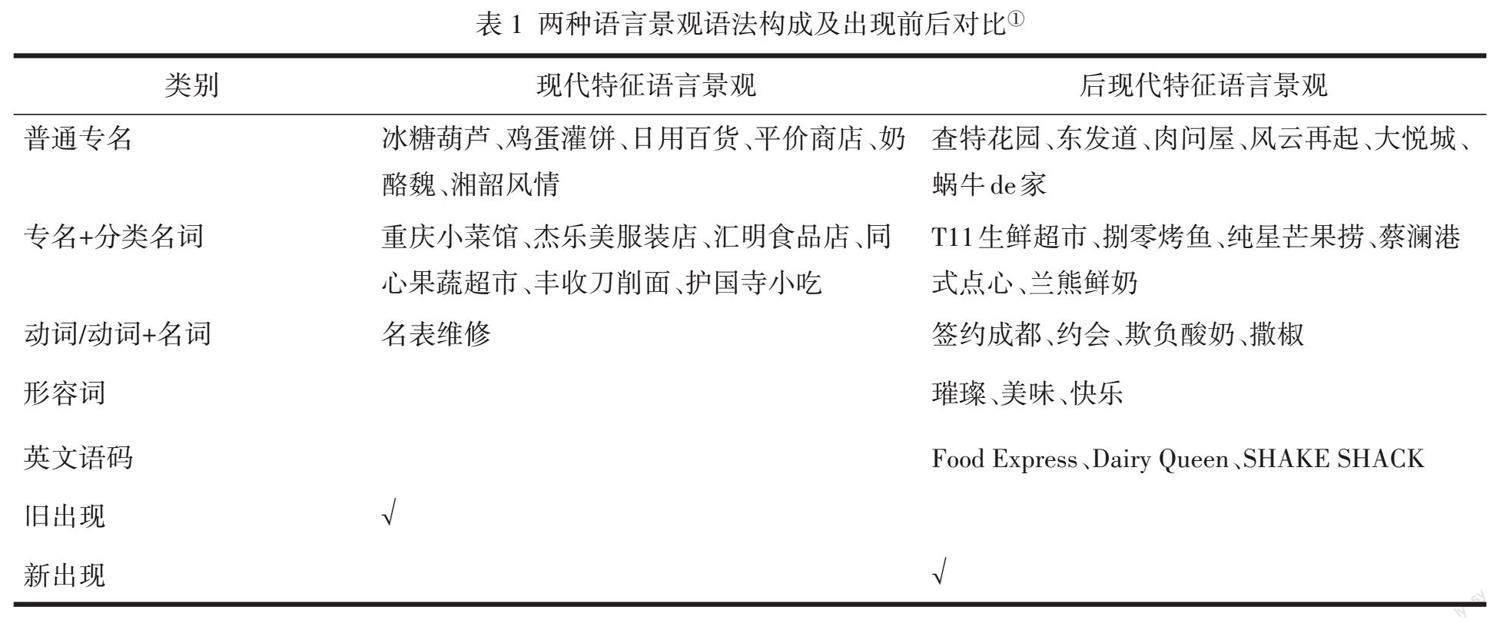

语言符号通常处于语言景观视觉中心。如表1所示,现代与后现代特征的语言景观在语法构成上存在差异。虽然两者都包括“普通专名”“专名+分类名词”“动词/动词+名词”三种构成方式,但具体的语言表现显著不同。

第一,现代和后现代语言景观在使用“普通专名”时,构词方式存在差异。现代特征语言景观的“普通专名”有三种形式:1.商品名称。例如,“冰糖葫芦”“鸡蛋灌饼”“日用百货”都是商品名称,从自然语言直接转移至空间语言,指涉空间的商业功能。2.空间类型名称。例如,“平价商店”是指出售价格低廉商品的商业空间。3.新造词。例如,“奶酪魏”的构成成分分别是商品名称“奶酪”和姓氏“魏”,前者指商品类型,后者标记语言景观生产者的身份。再如,“湘韶风情”的构成成分是湖南的地理简称“湘韶”和表示风土人情意义的“风情”,表征以湖南菜为特色的餐饮空间。可以看出,“奶酪魏”和“湘韶风情”虽然通过独特的语素拼接营造出一种陌生化效果,但仍然明确指向了商品名称和空间,帮助读者直接辨识空间功能。

后现代特征语言景观的“普通专名”有五种形式:1.隐喻性替代。如“查特花园”包含外来词“查特”和空间名词“花园”两个成分。“花园”的本义是指种植花木、休闲娱乐的场所,但被隐喻性挪用,指代“美食广场”,表达餐饮空间的艺术感、奢侈感、精英感。2.时空处置。如“东发道”是20世纪香港地名的命名方式,移植到北京商场,指涉港式特色茶餐厅,类似的地名还有弥敦道、汉口道等。再如,“肉问屋”移植了日本餐饮空间命名方式,用来指涉日式烧肉店这一特定商业空间。通过时空处置,语言景观表达了空间全球化、沉浸式的特征。3.事件描述。如“风云再起”在自然语言中的本义是事件变化不定,在此用来指涉动漫电游娱乐空间,表达空间服务的刺激感、时尚化、娱乐性。4.情感导入。如“大悦城”中包含形容词性的“大”“悦”,以及名词性的“城”,其中,“悦”表示喜悦、快乐、舒适等情感体验,与“大”和“城”结合,夸大化愉悦情感,表达商业空间的娱乐性定位。5.拼音嵌入。如“蜗牛de家”嵌入汉语拼音“de”,代替助词“的”,隐喻性指代音乐主题餐厅。这种语言形式凸显了个性化的餐饮空间。可以看出,与现代特征语言景观相比,后现代特征的“普通专名”使用了大量的修辞手段,在语义层面模糊了空间的实用功能。消费者必须结合空间语境,如空间的设施陈列等其他视觉元素,才能识别空间功能和品牌意义,做出消费选择。

第二,“专名+分类名词”是现代特征语言景觀的主要构成方式。在专名部分,语言景观通常使用地名(如“重庆”“护国寺”)、新造词或名词(如“杰乐美”“汇明”“同心”“丰收”)标记空间的特殊性,以区别开其他同类型的空间。在分类名词上,包括空间类型名称(如“小菜馆”“服装店”“食品店”“超市”)和商品名称(如“刀削面”“小吃”)。分类名词主导着语法结构,直接标记了空间的功能,有助于读者快速识别空间性质,引导消费活动。

后现代特征语言景观同样使用分类名词,以作为空间类型名称和商品名称。不同的是,后现代分类名词通常指新生商业业态,如“生鲜超市”“烤鱼”“芒果捞”“港式点心”“鲜奶”等。在专名的使用上,后现代语言景观的特征主要体现在四个方面:1.多重语码。例如,“T11生鲜超市”英文大写字母和数字并列,产生一种“编号”效果。2.数字植入。例如,“捌零烤鱼”中将数字“8”“0”转为汉字导入语言符号,营造出新颖的视觉效果。3.定中式构词。如“纯星芒果捞”的构词成分包括形容词性的“纯”和名词“星”;再如“兰熊鲜奶”构词成分是色彩词“兰”和动物名词“熊”,彰显了商业空间的个性化。4.人名植入。例如,“蔡澜港式点心”中的“蔡澜”是知名美食家、作家。语言景观利用“名人效应”来表达空间特性,吸引消费者。专名是后现代语言景观“专名+分类名词”形式的主导成分,通过修辞手段表现了空间功能之外的个性化、特殊化的社会意义。

第三,在“动词/动词+名词”形式的语言景观中,现代特征的语言景观表现为对空间内部商业活动的描述,如“名表维修”。后现代特征语言景观将动词处理为修辞手段。如“签约成都”中的“签”使用双关修辞,不仅指代成都名吃“串串香”,而且指与成都做出“约定”,在指涉空间功能的同时,拉近了与消费者的距离。再如,“约会”作为空间人文主题关键词,被挪用来指称西单大悦城特定楼层的时尚化消费空间。类似的修辞实例还有“欺负酸奶”“撒椒”等。可见,在后现代语言景观中,动词的出现不再是对空间活动的描述,而是转化为一种修辞手段,表达空间的人文内涵。

除以上三种语法构成外,后现代语言景观还使用形容词、英文语码指涉空间。形容词语用特征与动词类似,将形容词作为一种修辞手段嵌入空间语言,旨在凸显空间的时尚化。例如,“璀璨”“美味”“快乐”同动词“约会”一样,指向西单大悦城特定楼层的人文空间。英文语码(如“Food Express”“Dairy Queen”“SHAKE SHACK”等)所指涉的空间主要还是面向北京市民,而不一定是外国人。英文语码在此主要发挥象征功能,象征的是一种全球化、年轻化的生活方式。此外,英语的使用显示了较高的商业声望价值,标记了与精英化、奢侈化相关的身份定位。1

值得注意的是,从时间来看,现代特征语言景观在20世纪已经出现并广泛使用,在城市空间中持续陈列,沿用至今。现代特征语言景观是“旧出现”,而后现代特征语言景观伴随着社会生活中的新事物、新事件、新概念而产生,因此是“新出现”。需要指出的是,“出现前后”并非是指语言标牌在空间中呈现的具体时间,而是指现代和后现代两种语言符号方式的出现顺序。

可以看出,语言景观以语言文字形式表达“现代”和“后现代”的分化。后现代语言景观不再满足于使用商品名称、空间类型名称等对空间功能进行分类和标识。在告别了描述空间物品、空间活动之后,后现代语言景观转向了运用隐喻性替代、时空处置、情感导入等修辞手段,表达语言景观生产者和接受者的价值取向、观念趣味。后现代语言景观的命名和配置凸显了人的主体性地位,以人的感觉、情绪和认识为主导因素。实质上,现代和后现代语言景观不单纯是语言形式的分化,而是通过语言符号手段表征了社会分层的特征。这种社会分层并非完全是消费意义上的,更多是一种折射出城市居民的兴趣偏向和角色定位。

同时,语言景观的多模态特征也表达了“现代”和“后现代”生活方式的差异。现代特征语言景观的模态构成简洁、单一。如图1所示,语言模态提供主要信息,图像模态辅助呈现。语言符号“新发地果蔬社区便民店”是语言景观的视觉中心,政府的身份标记“北京市政府菜篮子工程”、品牌名“新发地”和店铺编号“西城区010店”分别位于左上方、左下角、右下角附属位置。语言景观左侧使用了图像模态,目的是标记“新发地”的品牌身份。在色彩上,仅由绿色背景色和白色字体两种颜色组成。模态的简单性说明,这类语言符号通常标记空间的实用功能,服务于社区居民的日常生活,其指向的消费方式较为平价和低廉。

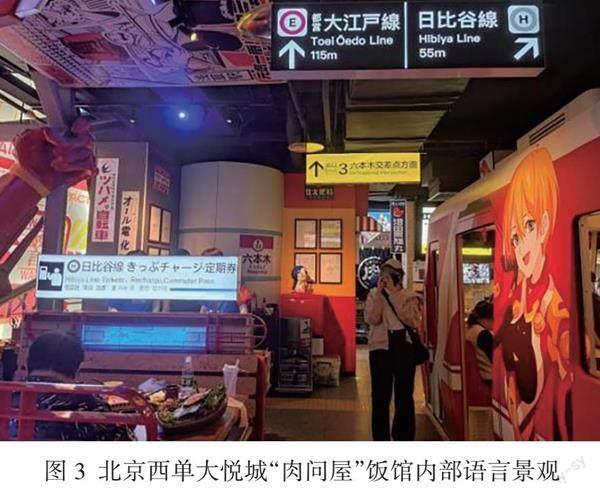

然而,后现代特征的语言景观表现出了多模态的复杂特征。如图2和图3所示,“肉问屋”语言景观位于西单大悦城这一时尚化的商业空间。图2位于外部空间,“肉問屋”以日文汉字形式处于视觉中心,在语言景观的上方和下方分别使用日语片假名和拉丁字母,标记出了空间蕴含的“日本文化”特征。值得注意的是,“肉問屋”还以“背景板”形式置于语言景观,配合横线和竖线组合而成方格图案,使整个语言标牌体现出了一种对称性美学特征。在色彩方面,跨文化“互文”了日本文化中常用的黑色和白色。1图2作为框架式语言景观勾勒出空间的实用功能和文化语境,即消费者可以沉浸式体验的日本饮食文化。图3语言景观位于空间内部,更加精细地表达了空间语境。语言景观的语码构成是日语和英语,语言景观及其他设施造型模仿日本地铁站,所有视觉符号都指向了日本文化语境。

后现代语言景观的多模态符号建构了一个多感官空间,塑造了感性的空间体验。“肉问屋”在空间上属于北京,却使用了文字、图像、设施、食物、音乐等手段,利用视觉、触觉、味觉、听觉等多种感觉渠道,形成了一种置放(emplacement)的符号资源,2 帮助人们“代入式”体验日本的生活方式。通过语言景观的符号化表征,北京空间中的生活经验与东京的物质条件发生重叠,在生活方式上形成了国别联系,说明语言景观与文化、身份等存在着密切的关系。通过移植日本文化语境,人们获得了一种虚拟生活体验,反映了后现代在时间和空间上的压缩和变革。可以看出,后现代生活方式对空间积极改造,灵活使用多模态符号手段,将远距离时空近距离化,创新了都市经验。3

在表征空间上,现代特征语言景观以语言符号为主导地位,其他符号模态配合参与,其语言符号与空间实在存在一致的对应关系。或是直接挪用商品、空间名称,或是直接描述空间事件,空間维度总是受“在场”语词的支配。后现代特征语言景观通过交错使用修辞手段和多模态符号,孕育出在现实状态下“缺场”的意义要素,进而与空间实体形成多感官的链接。后现代语言景观的符号学特征表明,这类语言景观更加倾向于表达人的感性认识,而不再停留于对空间实用功能的描述。语言景观穿透了后现代生活方式依托的空间,走出了空间本身。

四、走向“后现代”城市

空间语言特征在“现代”和“后现代”维度上的分化,表明城市空间共时存在着“现代”和“后现代”两种生活方式。现代语言景观表征空间的实用性功能,映射出现代生活方式强调理性、注重空间实在的基本特点。后现代语言景观不仅表征空间的实用功能,还凸显了空间所蕴含的感性成分,需要读者有能力解读修辞手段和多模态符号。后现代语言景观对读者文本读解能力的要求更加复杂,致使后现代生活方式主要面向追求时尚体验的年轻人及中产阶级群体。

值得注意的是,“现代”和“后现代”交错注解、相互补充,并非完全割裂。虽然人们在生活观念上呈现出两种认知,但尚未形成明确的界限。具体表现为,选择后现代生活方式的社会群体总是能够在现代语境和后现代语境之间反复穿越。麦圭根曾指出,一方面当前的文化确实已经很“后现代”,但是在其他很多方面还处在现代社会。1 换言之,虽然身边已经出现了很多后现代文化的例子,但人们还没有彻底生活在后现代社会。在这种意义上,两种类型的语言景观并置于城市空间,组成了“空间语言资源库”。2人们可以最大限度地发挥能动性,读解语言景观的信息和象征功能,自由选择空间类型,塑造属于个人的独特生活方式。简言之,语言景观的实用功能指向与主体表达倾向并非二元对立,而是处于共存互补的关系之中。

现代特征语言景观挪用了自然语言中的商品名、空间名,对相似功能的空间统一进行了定义和命名,体现出城市空间安排的规范性特征。例如,“服装店”“食品店”“冰糖葫芦”等语言符号可以与城市多处空间对应,凡是具有相同实用功能的空间都可以移植这些分类名词,造成了空间表达上的同质化。可以看出,分类名词被赋予了城市空间的表达特权,对特定空间类型具有“规训”效果。3 通过分类名词的标记,空间功能获得了与语言景观符号稳定的匹配关系,形成了城市空间表达的非个性化特征。

与此不同,后现代语言景观采用纷繁复杂的修辞方式和多模态符号,表现出明显的异质性。其采用隐喻性替代、时空处置、事件描述、情感导入等多种语言修辞手段,加之运用色彩、造型、材质等视觉修辞方式,彰显了生产者的个性化特征,表征了空间的差异。在一定程度上,后现代语言景观的出现,打破了此前空间功能的语言分配规范,通过个性化、多样化的符号手段,凸显了主体的兴趣和偏好,赋予城市空间以新的活力。可以看出,后现代语言景观与现代语言景观表征的统一性、秩序感发生错位。在后现代背景下,语言景观生产者擅长混合、搭配多种风格与体裁的符号,建构个人身份。利奥塔认为,这种混搭标志着特定符号方式的终结。语言景观生产者“在没有规则的情况下生产,以制定将要发生的规则”。4

后现代语言景观很大程度上决定接受者的行为选择。语言景观中的语言符号和其他模态符号成为与空间功能并列的符号系统,而非仅仅表征或附属于空间功能。在后现代框架下,人们并非将空间功能作为唯一选项,而是通过解码语言景观隐含的符号意义、文化语境来对空间进行选择利用。后现代语言景观将空间包裹于符号,使之艺术化,为阅读提供了审美享受。这样一来,空间的实用性被遮蔽,感性化元素被凸显,语言景观的符号特征给空间赋予了美学价值。在鲍德里亚看来,消费社会中“人们从来不消费物的本身(使用价值)”,5 而是通过读解语言景观符号,把符号所表征的空间作为其身份标志而进入空间,参与相关活动,获得审美体验。

在后现代框架下,人们对语言景观符号的读解,诉诸兴趣、情感、偏好等主体性要素,赋予空间以不同的价值。公共空间的意义建构,正是在于人们与符号化语言景观接触,实现了与特定情感的对应。6例如,西單大悦城的“查特花园”指向的空间实用功能是餐饮,但人们选择进入该空间的主要原因在于:多模态符号配合空间的装潢、设施,建构起一种年轻、时尚的生活方式。语言景观产生了情感认同,后现代城市空间成为情感依托的场所。7 可以看出,概念、空间功能及主体性情感等多种元素叠加在一起,构成了后现代特征语言景观的所指。

五、结语

语言景观有助于透视社会空间的发展节奏,理解生活方式的变化规律。我们提出城市空间语言,不单纯是一种认识性质的判断,而是基于这种语言帮助人们行走于城市空间,构建城市表达体系,反映城市社会变迁。对城市而言,语言景观的功能不仅在于表征空间用途,还在于表征空间中发生的不同生活方式。可以看出,语言景观的符号表征“以复杂且有时是间接的形式传达出都市及其主体的基本特征”。1 语言景观建构出人们对空间的感知,创造了“地方感(a sense of place)”。2 同时,语言景观成为身份认同的载体,表明我们属于或不属于哪个地方。隐性的社会分层、权力关系等都可以从语言景观里找到线索。3 不同社会群体通过选择、读解和利用语言景观,形成特定的符号识别和身份认同,得以彰显自己的声望诉求,并在语言景观链接的生活圈获得证实。

城市空间总是“会被不同的意义反复地浇铸”,4 这就要求结合时间与空间,以动态视角研究城市空间的变化轨迹。当今社会呈现出一种“流动的现代性(liquid modernity)”,现代性的秩序和稳定,让位于持续不断的流动性和不确定性。5 就中国城市而言,生产方式的更新造就了越来越多的空间类型,赋予语言景观以各种创新型的表达方式。共时状态下的城市空间隐含着历时的社会发展规律。随着社会进步和代际流动,后现代语言景观所映射的年轻化、时尚化的生活方式可能会逐步覆盖更大规模的城市空间。在未来生活方式的替代中,目前的后现代生活方式或许亦将成为历史。

“Postmodern” Urban Spatial Language

— A Linguistic Landscape Perspective

LU Deping,CHEN Jining

Abstract: Distinguishing from spoken and written language, urban spatial language is defined as a kind of language in which space is the context, linguistic landscape the carrier, and people the main subject of communication. Urban spatial language serves as a prism to look into spatial structure of the city and the law of social development herein. Linguistic landscape not only presents the function of space, but also represents the coexistence of “modern” and “postmodern” lifestyles in the urban space. The “modern” linguistic landscape fulfills the role of arranging space in way of linguistic category, and the “modern” lifestyle depends mainly on the physical functional services of space. By contrast, the “postmodern” linguistic landscape configures space by means of rhetorical varieties and multimodal symbols. The postmodern lifestyle thus more attends to the subjective interest and idea. Juxtaposition of the two types of linguistic landscapes in city has actually blurred the boundary between “modern” and “postmodern” lifestyles. The social groups enjoying “postmodern” lifestyle have always been able to repeatedly traverse between “modern” and “postmodern” contexts.

Key words: postmodern; urban space; linguistic landscape; spatial language; lifestyle

(责任编辑:陈 吉)