儿童原发性心脏肿瘤21例的临床病理分析

宋妍婷 陈 东 商建峰 方 微 龚珊珊 连国亮 张 哲

(首都医科大学附属北京安贞医院病理科,北京 100029)

儿童原发性心脏肿瘤罕见,尸检检出率仅为0.001 7%~0.170 0%[1-2]。在儿童中最常见的是横纹肌瘤。本研究收集2013年至2023年首都医科大学附属北京安贞医院诊治的1个月~14岁儿童原发性心脏肿瘤21例,分析其临床病理特点并进行分析总结,以期提高临床及病理医师对该类肿瘤的诊疗水平,改善患儿预后并提高其生活质量。

1 对象与方法

1.1 研究对象

收集2013年至2023年于首都医科大学附属北京安贞医院手术切除的21例儿童原发性心脏肿瘤的资料,对患儿的临床症状、超声心动图以及手术所见进行分析。本研究通过首都医科大学附属北京安贞医院伦理委员会审查同意(伦理审批号: 2023112X),所有患者均已签署知情同意书。

1.2 方法

所有患儿均接受手术治疗,手术标本经4%(质量分数)中性甲醛溶液固定,石蜡包埋,苏木素-伊红(hematoxylin and eosin,H&E)染色,常规显微镜下观察。采用免疫组织化学染色En-Vision两步法,对切片进行Vimentin、平滑肌肌动蛋白(smooth muscle actin, SMA)、Desmin、Calretinin、CD31和CD34等抗体染色,所有抗体均购自北京中杉金桥生物技术有限公司,并做了阳性对照及阴性对照。根据说明书进行抗原修复、二氨基联苯胺 (diaminobenzidine, DAB)显色等步骤。

2 结果

2.1 临床资料

21例患儿心脏肿瘤均为原发性,且均采用手术治疗。患儿男性12例、女性9例,男女比例为4∶3;年龄1个月~14岁,平均年龄(5.45±4.59)岁;28.6%(6/21)的患儿出现咳嗽、咳痰、呼吸困难、发热、肢体无力等临床症状,71.4%(15/21)的患儿无明显症状。所有病例查体均发现心脏杂音,超声心动图检查发现心脏占位性病变。肿瘤位置:52.4%(11/21)来自右心室,14.3%(3/21)来自右心房,左心房23.8%(5/21),左心室4.8%(1/21),右心4.8%(1/21)。21例患儿的临床资料详见表1。

表1 21例原发性心脏肿瘤儿童临床资料Tab.1 Clinical data of 21 cases of primary cardiac tumors

2.2 临床病理特征

2.2.1 心脏横纹肌瘤

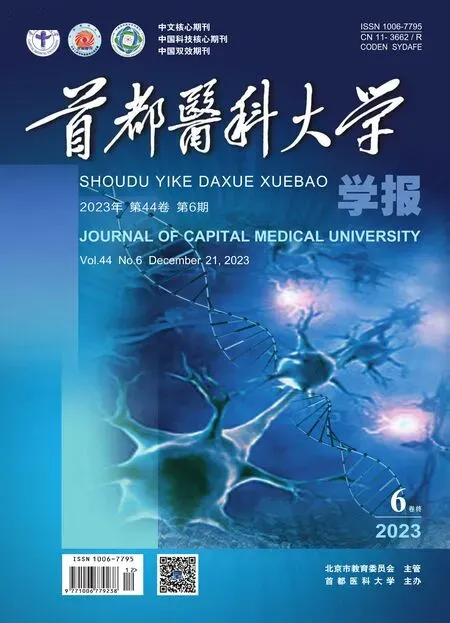

6例,其中男性3例,年龄1个月~5岁[平均年龄(2.69±2.47)岁],女性3例,年龄1个月~5个月[平均年龄(0.28±0.17)岁],男女比例为1∶1。83.3%(5/6)位于右心室,16.7%(1/6)位于右心房。其中16.7%(1/6)累及肺动脉。大体检查:为单发,灰白色灰褐色,实性,质中到质韧,无包膜,界清。肿瘤最大2.5 cm×2.5 cm×2.5 cm,最小1.0 cm×1.0 cm×0.5 cm。镜下:结节状结构,肿瘤细胞质呈空泡状,核位于中央,核仁明显,呈“蜘蛛样”改变(图1A),33.3%(2/6)的病例可见包膜。免疫组织化学检查:Vimentin(+),Desmin(+)(图1B),Myoglobin(+)(图1C),MyoD1(-),SMA(-)。

图1 心脏横纹肌瘤Fig.1 Cardiac rhabdomyoma

2.2.2 心脏黏液瘤

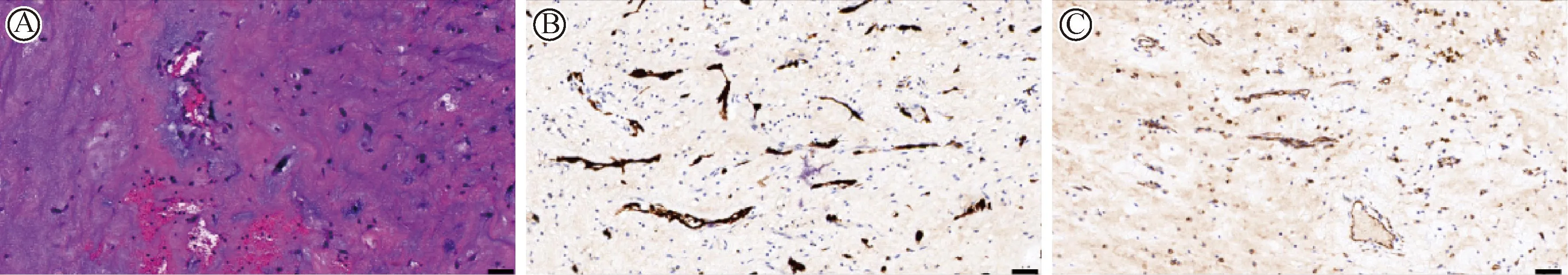

6例,其中男性2例,年龄7岁和14岁[平均年龄(10.50±4.95)岁],女性4例,年龄6~14岁[平均年龄(10.00±4.08)岁],男女比例为1∶2。83.3%(5/6)发生于左心房,其中33.3%(2/6)附于卵圆窝,50%(3/6)位于卵圆窝外,16.7%(1/6)发生于右心房。大体检查:部分肿瘤表面呈不规则分叶状,半透明胶冻状,83.3%(5/6)病例蒂部明显,16.7%(1/6)未见明确蒂部。肿瘤最大5.0 cm×5.0 cm×5.0 cm,最小3.2 cm×2.5 cm×2.2 cm。镜下:黏液基质中可见散在梭形、星芒状肿瘤细胞,部分围绕血管形成“袖套样”结构(图2A)。免疫组织化学检查:Vimentin(+)、Calretinin(+)(图2B)、CD31(+)(图2C)、CD34(+)、SMA(散在+)、MC(部分+)。

图2 心脏黏液瘤Fig.2 Cardiac myxoma

2.2.3 心脏纤维瘤

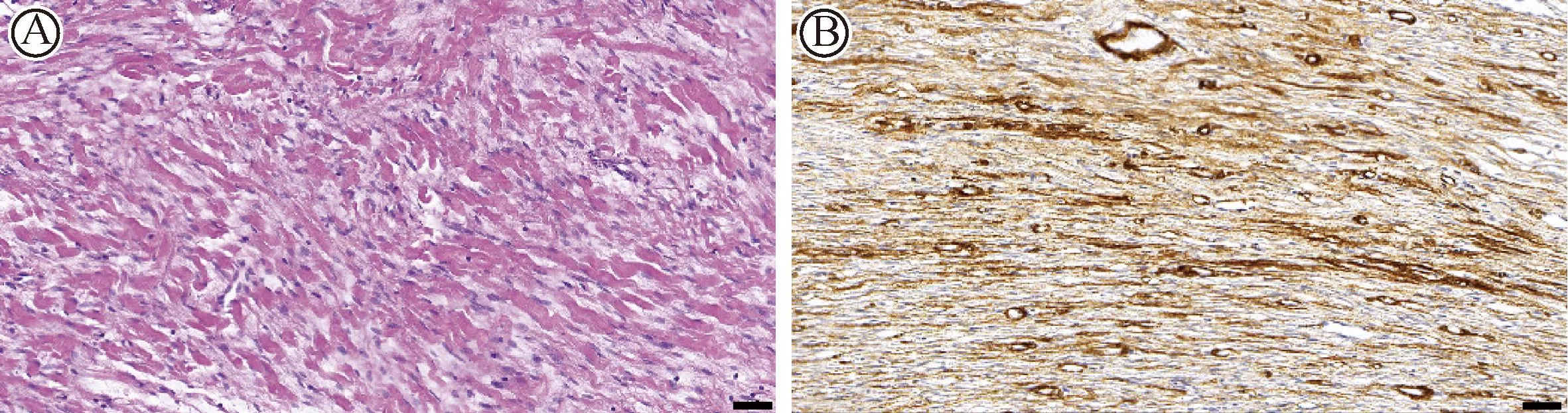

5例,均为男性,年龄6个月~6岁(平均年龄2.9岁)。肿瘤均发生于右心室,其中2例位于室间隔,1例伴房间隔缺损(中央型)2 cm,1例因肿瘤过大使得心脏转位,1例部分心肌被肿瘤替代,手术切下部分瘤体,保留靠近三尖瓣环及膜周部部分瘤体。大体检查:单发,灰白色,实性,质中至质韧,局部呈编织状,无包膜。最大10.0 cm×8.0 cm×6.0 cm,最小3.0 cm×2.5 cm×2.3 cm。镜下:梭形细胞呈束状排列,疏密相间,胞质丰富红染,胶原基质多少不等,散在淋巴细胞浸润(图3A),5例纤维瘤的胶原含量与年龄成反比,但均未见明确钙化。免疫组织化学检查:Vimentin(+)、SMA(部分+)(图3B)、Desmin(-)、Myoglobin(-)、S-100(-)、CD34(-)以及Ki-67<5%。

图3 心脏纤维瘤Fig.3 Cardiac fibroma

2.2.4 心脏平滑肌瘤

1例,男性,年龄6岁,肿物位于左心室。大体检查:单发,灰白色,实性,质韧,大小为5 cm×5 cm×4 cm。镜下:肿瘤由纺锤形细胞构成,局部呈束状排列,核分裂像不易见,局部可见横纹肌组织,周围可见小血管增生(图4A)。免疫组织化学检查:Desmin(+)(图4B),SMA(+)(图4C),h-caldesmon(+),Calponin(+),β-catenin(-),MyoD1(-),Ki-67(+,1%),S-100(-)。

图4 心脏平滑肌瘤Fig.4 Cardiac leiomyoma

2.2.5 心脏血管瘤(毛细血管型)

1例,男性,年龄9岁,肿物位于右心室。大体检查:单发,灰白色,实性,质中,表面较光,大小1.8 cm×1.4 cm×1 cm。镜下:肿物可见分叶状毛细血管增生(图5A)。免疫组织化学检查:CD31(+),CD34(+),FLI(散在+),Calretinin(-)。

图5 心脏血管瘤和间叶性心脏错构瘤Fig.5 Cardiac angioma and mesenchymal cardiac hamartoma

2.2.6 间叶性心脏错构瘤

2例,均为女性,年龄11岁和4岁(平均年龄7.5岁)。2例均位于心包腔内,其中1例完全包绕覆盖右心房和右心室,1例发生于右心房壁外侧。大体检查:灰白色,局部切面呈灰黄色蜂窝状,囊实性,质中。最大21 cm×5.5 cm×2.5 cm,最小6 cm×3.8 cm×2.1 cm。镜下:囊性结构,囊壁内可见成熟脂肪、成纤维组织及大量管壁薄厚不一,管径不同的血管(血管瘤样区域)(图5B)。免疫组织化学检查:CD31(+),CD34(+),SMA(+),Desmin(+),D2-40(+),Calretinin(-),HMB45(-)。

2.3 治疗与预后

21例患儿心脏肿瘤均通过手术治疗。其中20例肿瘤均完全切除,仅1例心脏纤维瘤未能完全切除,1年后门诊随访发现心脏纤维瘤稍增大,但血流动力学未见明显异常。截至2023年7月25日,随访到66.7%的患儿(14/21),均存活且健康状况良好;除1例黏液瘤于2年后复发外,其余未见肿瘤复发,复发率在随访患儿中为7.14%;7例失访。

3 讨论

儿童原发性心脏肿瘤罕见。有研究者[3]对单中心689例心脏肿瘤进行统计,发现20岁以下儿童及青少年与20岁及以上成年人相比,良性及恶性心脏肿瘤的发生率均较低,分别为4.8%∶95.2%及5.5%∶94.5%。心脏肿瘤可大致分为转移性和原发性,转移性肿瘤是原发性肿瘤的20~30倍[4]。原发性心脏肿瘤又分为良性和恶性肿瘤,原发性心脏恶性肿瘤约占原发性心脏肿瘤的10.83%[5]。成人原发性心脏肿瘤中最常见的是黏液瘤,而在儿童中最常见的是横纹肌瘤(53.9%),后者常见于因TSC1和TSC2基因突变而引起的结节性硬化症[2,4,6-7]。其次是纤维瘤(19.9%)、黏液瘤(11.5%)、畸胎瘤(5.6%)和血管瘤(3.1%)[8]。在2013年至2023年十年间,本院术后送检的儿童黏液瘤仅6例,而成人黏液瘤多达1 091例。大约5%的心脏黏液瘤与Carney综合征(Carney complex)相关,Carney综合征是一种由PRKAR1A突变引起的常染色体显性遗传病[9],是由黏液瘤、皮肤色素沉着、内分泌功能亢进所组成的综合征。其中皮肤病变(雀斑、痣及皮肤黏液瘤)虽然对临床影响小,但有助于早期诊断。心脏黏液瘤表现虽不典型,但可引起患者死亡[10]。心脏纤维瘤可能与PTCH1基因突变导致的Gorlin综合征有关[11]。

3.1 临床特点

心脏肿瘤的临床特点大多为非特异性,心脏杂音常为影像学或常规体检偶然发现,可能由于肿瘤的占位导致瓣膜功能障碍、闭锁或梗阻[12],由于肿瘤或表面血栓可能引起全身性影响。症状的不同与肿瘤大小、位置及类型不同相关:当肿瘤很大时,会发生严重梗阻且心腔变窄;肿瘤广泛浸润到心室壁会降低有效的心肌搏动,导致心脏舒缩功能减弱,肿瘤累及传导系统时可发生心律失常,当心室肿块阻塞流出道时,可能导致胸痛、呼吸困难以及晕厥;约有1/3纤维瘤患者出现心律失常,可能是由于肿瘤易发生于右心室,基底常与心室肌交错生长,可延伸至心室传导系统,干扰电传导,引起心律失常;当心脏黏液瘤碎片脱落时,可引起栓塞,表现为肢体偏瘫、言语障碍[1];25%炎性肌纤维母细胞瘤患者可表现为全身炎症反应[13]。而本文报道的黏液瘤患儿出现呼吸困难症状可能由于肿瘤过大,阻塞流出道所致;出现右侧肢体无力,可能由于部分肿瘤脱落,形成栓子并栓塞在体循环所致。部分类型发病与年龄相关,横纹肌瘤多见于年幼儿,而黏液瘤则多见于年长儿[8]。本文报道的横纹肌瘤患儿平均年龄为(1.49±2.05)岁,黏液瘤患儿的平均年龄为(10.17±3.87)岁。

3.2 病理学特点

明确儿童原发性心脏肿瘤的诊断需要依赖病理,心脏肿瘤有其各自较独特的病理特点。①心脏横纹肌瘤:好发于心室心肌。肉眼观横纹肌瘤为单发或多发,无包膜。镜下可见增大的空泡细胞,“蜘蛛细胞”为其特征改变,电镜下可见肌细胞内富含糖原。免疫组织化学检查:Vimentin(+)、Myoglobin(+)、Desmin(+)、Actin(+)。然而本文中有3例横纹肌瘤可见明显纤维包膜。②心脏黏液瘤:最常见于左心房卵圆窝。肉眼观瘤体呈表面光滑的球形、分叶状或不规则状,质脆,易出血及脱落,可见出血、囊性变及钙化区域。镜下黏液样基质中大量星芒状、多边形肿瘤细胞,周围可见空晕,部分围绕血管形成“袖套样”结构。少数心脏黏液瘤中可见腺样结构[14]。免疫组织化学检查:Calretinin(+)、CD31(+)、AE1/AE3(+)。③心脏纤维瘤:极好发于室间隔。肉眼观瘤体通常单发,边界清楚,常出现钙化。镜下肿物由梭形细胞排列成交叉的束状,分布密度不一,伴丰富的胶原性基质。肿瘤可浸润邻近心肌,但与复发不相关。随着患儿年龄增长,肿瘤细胞减少而胶原增多[15-17]。本文中观察到的5例纤维瘤病理特征与其变化相一致。免疫组织化学检查:Vimentin(+)、SMA(+)、Desmin(-)。④心脏平滑肌瘤:肿瘤细胞呈纺锤形,免疫组织化学检查:SMA(+)、Desmin(+)、Myoglobin(-)。心脏平滑肌瘤常为继发性,可沿下腔静脉达右心房,而原发性心脏平滑肌瘤罕见。本文报道的患儿无其他部位平滑肌瘤,心脏平滑肌瘤为原发性。⑤心脏血管瘤:少见,肿瘤多位于心室。肉眼观肿瘤常较大,呈红色或紫色。镜下瘤体由大小不一的不规则形血窦构成,窦间可见纤维间隔。可分为海绵状、毛细血管型和动静脉型[18]。免疫组织化学检查:CD31(+)、CD34(+)。⑥间叶性心脏错构瘤:少见,主要发生于儿童,常引起持续性室性心动过速,且药物治疗无效,通常需要外科治疗。肿瘤常发生于室间隔及心室游离壁,肿瘤由多种成熟的间叶组织构成,包括成熟的心肌细胞、平滑肌、成纤维细胞、脂肪、血管(包括血管瘤样区域)和神经纤维,各成分均分化良好[19-21]。免疫组织化学检查:CD31(+)、SMA(+)、Desmin(+)、S-100(+)。

3.3 诊断与鉴别诊断

以上所述的原发性心脏肿瘤均有其各自独特的病理学特点,因此诊断并不困难,在鉴别诊断上,除上述6类肿瘤需要相互鉴别外,还要与下列疾病相鉴别:①血栓机化:血栓及肉芽组织内可见成纤维细胞、肌成纤维细胞,周围基质可有黏液样变性,SMA(+),形态学与黏液瘤相似,但黏液瘤细胞Calretinin(+)、SMA(-),通过组化可与血栓机化相鉴别。②神经纤维瘤:肿瘤由具有波浪状细胞核及嗜酸性胞质的细胞组成,免疫组织化学检查:S-100(+)、CD34(+),心脏纤维瘤结合形态学及免疫组织化学特点可与之鉴别。③炎性肌纤维母细胞瘤:梭形肿瘤细胞呈束状生长,间质内可见明显炎细胞浸润,常有纤维化或黏液样基质。免疫组织化学检查:Vimentin(+)、SMA(+)、ALK(+)。纤维瘤有时也可见少量炎细胞浸润,但纤维瘤具有较多胶原纤维且ALK(-),可与炎性肌纤维母细胞瘤鉴别。④平滑肌肉瘤:肿瘤可出现梭形细胞、黏液样表现,部分病例出现多核细胞和破骨样细胞,核分裂象常较多,可与原发性心脏平滑肌瘤相鉴别[22]。⑤心脏血管错构瘤:明显的异常血管增生,伴血管周围纤维化。以血管改变为特征的血管瘤需与之鉴别。⑥脂肪瘤:大多数位于心包处,脂肪细胞可分散于心肌间。间叶性心脏错构瘤、横纹肌瘤需与之鉴别,错构瘤还具有除脂肪细胞外的其他间质成分。

3.4 治疗与预后

儿童原发性心脏肿瘤的治疗方式主要是手术切除,手术方法和手术时机的选择需要综合考虑肿瘤的大小、位置、性质及其对血流动力学的影响。当肿瘤体积小且生长缓慢,不影响患儿生命体征时,可进行定期随访,监测肿瘤变化。比如儿童心脏横纹肌瘤不同于成人,多在胎儿期即出现,出生后,瘤细胞便失去有丝分裂能力,因此超过80%的肿瘤可随病程延长自然消退;儿童心脏血管瘤一般会自然消退,但其临床病程可能对婴儿不利,由于肿瘤富含血管,完全切除较困难;而黏液瘤易碎,可能导致栓塞,一旦确诊应及时采取手术治疗[1]。早期良性心脏肿瘤完全切除后可获得良好的结果,复发率低。对于不能完全切除肿瘤的患儿,需要动态超声心动图来监测是否有复发或残余肿瘤体积是否继续增大、血流动力学是否改变。

综上所述,儿童原发性心脏肿瘤的发病率低,且多为良性,临床表现缺乏特异性,但不同类型肿瘤均具有较典型的病理学特征,免疫组织化学检查有助于明确疾病的诊断与鉴别诊断。临床治疗一般采用手术切除肿瘤,预后较好,复发率低。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明宋妍婷:提出研究思路,设计研究方案,撰写论文;陈东:总体把关,审定论文;商建峰、方微:病理诊断及质控;龚珊珊:切片整理、扫描及采图;连国亮、张哲:组织切片及染色。