雅安古代重险邛崃关考论

陈习刚

(河南省社会科学院,河南 郑州 450002)

四川省雅安市历史悠久,在古代称雅州,其建制沿革,《读史方舆纪要》卷七二《四川七》雅州条有简要的记载:“《禹贡》梁州地,秦属蜀郡,汉为蜀郡西部,后汉延光初置蜀郡属国,三国汉改汉嘉郡,晋因之。 宋属晋原郡,齐、梁仍旧。 西魏置蒙山郡。 隋开皇初郡废,属邛州,仁寿四年置雅州,大业初改曰临邛郡。 唐初复为雅州,天宝初曰卢山郡,乾元初复曰雅州。 五代因之。 宋仍曰雅州,元亦为雅州。 明初仍曰雅州,以州治严道县省入,直隶布政司。 领县三。 今因之。 州襟带西川,咽喉夷落。 唐韦皋、李德裕由此以挞伐吐蕃,鞭弭南诏,所谓邛崃、大度之险也”①[清]顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君,施和金,点校,北京:中华书局,2005 年,第3384-3385 页。。 从中亦可知,在历史上,雅州在四川的发展中,尤其是在民族关系的建设上有着一定的历史地位。 其中,“邛崃、大度之险”的邛崃关又有着特殊的地位,其发展演变揭示出雅安市历史发展的一个重要侧面。 这里,对邛崃关的始置时代、名称、发展演变、地望与历史地位等问题略作考论②相关研究主要有严耕望对邛崃关的交通与地望有初步探讨。 参见严耕望:《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》,北京:北京联合出版公司,2021 年,第1186-1188 页。。

一、邛崃关的设置年代与名称

(一)邛崃关的始设年代

邛崃关的设置年代,隋唐史籍没有明确的记载。 邛崃关的名称最早见于《唐六典》。 《唐六典》卷六《尚书刑部》司门郎中条:“司门郎中、员外郎掌天下诸门及关出入往来之籍赋,而审其政。凡关二十有六,而为上、中、下之差。 京城四面关有驿道者为上关,余关有驿道及四面关无驿道者为中关,本注:中关一十三:……雅州邛莱……他皆为下关焉。”③[唐]李林甫,等:《唐六典》(上),陈仲夫,点校,北京:中华书局,2014 年,第195-196 页。邛莱关即邛崃关。 《玉海》卷二四《唐二十六关》引《百官志》《六典·司门郎中》所载略同①[北宋]王应麟:《玉海》,文渊阁四库全书本,第943册,台北:台湾商务印书馆,1986 年,第614 页。。 《唐六典》成于唐玄宗开元时期,为盛唐时期。 再较早的记载有《旧唐书》。 《旧唐书》卷一七下《文宗本纪下》:大和六年(832)五月,“西川修邛崃关城,又移巂(guī)州于台登城”。 《资治通鉴》卷二四四唐文宗太和六年(832)五月条亦载:“李德裕奏修邛崃关及移巂州理台登城。”大和六年是复置邛崃关。 《新唐书》卷一八〇《李德裕传》亦有载:李德裕为剑南西川节度使时,“筑杖义城,以制大度、青溪关之阻;作御侮城,以控荣经掎角势;作柔远城,以扼西山吐蕃;复邛崃关,徙巂州治台登,以夺蛮险”②[北宋]欧阳修,宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975 年,第5332 页。。 其时已经是晚唐了。 据《舆地纪胜》卷一四七《成都府路》雅州碑记条所引唐玄宗天宝六年(747)章仇兼琼《邛崃关开路记》,天宝年间也有邛崃关的记载③[南宋]王象之:《舆地纪胜》,北京:中华书局,1992年,第3991 页。。 章仇兼琼时为剑南节度使。 但这都不是邛崃关最初的设置年代。

据《读史方舆纪要》卷六六《四川一》临关(邛崃关附)条,隋大业十年(614)始置邛崃关④[清]顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君,施和金,点校,北京:中华书局,2005 年,第3125 页。。 这条记载实际上出自《太平寰宇记》,该书卷七七雅州荣经县条:“邛崃关在县西南七十里。 隋大业十年置。 约山据险,当云南大路,以扼蕃夷之要害。 唐亦因之不改”⑤[北宋]乐史:《太平寰宇记》,王文楚,等点校,北京:中华书局,2007 年,第1554 页。。 检《隋书》卷二九《地理志上》临邛郡严道县条,隋文帝开皇时置雅州,隋炀帝大业置临邛郡,有邛来山,未见有关官⑥[唐]魏征,等:《隋书》,北京:中华书局,1973 年,第827 页。。 因此,邛崃关的初置年代,据宋人所载,是在隋炀帝大业十年。

清人记载唐太宗贞观时期有关邛崃关的战役。 《禅真后史》第二十七回《刘仁轨激蛮攻蛮骨查腊用计中计》记述有初唐时期归顺唐朝的酉阳洞与叛乱的蒙山洞攻守邛崃关之战,第二十八回《墨顶朱冲波救主 哈一喃出猎兴兵》则记述了唐军刘仁轨与酉阳洞等攻取邛崃关之事⑦[明]清溪道人:《禅真后史》,余芳,麦笛,校点,济南:齐鲁书社,1988 年版,第206-220 页。 《禅真后史》全称《新镌批评出像通俗演义禅真后史》,又作《媚史》,是明代方汝浩所著长篇小说,计60 回。 主要写唐贞观末年已成仙的薛举下凡,征番灭寇,利民济物,屡立奇勋,官至兵部左侍郎。 然后急流勇退,随仙僧林澹然修炼,驾云升天。。 这是小说家之言,不足信。

如果追溯邛崃关的渊源,那就是汉代的邛崃邮驿。 《后汉书》卷一一三《郡国志五》蜀郡属国:“严道有邛僰九折坂者,邛(刻)〔邮〕置。”⑧[南朝宋]范晔:《后汉书》,[唐]李贤,等注,北京:中华书局,1965 年,第3515 页。置,为汉代所设置的一种官方交通传舍驿站。 《史记》卷一一八《淮南(王)传》:“臣(张)仓等昧死言:长(淮南王)有大死罪,陛下不忍致法,幸赦,废勿王。 臣请处蜀郡严道邛邮,遣其子母从居,县为筑盖家室,皆廪食给薪菜盐豉炊食器席蓐。”本注:“徐广曰:‘严道有邛僰九折阪,又有邮置。’……[索隐]按:……县有蛮夷曰道。 严道有邛来山,有邮置,故曰‘严道邛邮’也。”⑨[西汉]司马迁:《史记》,[南朝宋]裴骃集解,[唐]司马贞索隐,[唐]张守节正义,北京:中华书局,1959 年,第3079 页。唐人司马贞认为“邛邮”得名于“严道有邛来山,有邮置”,就是说“邛邮”为邛来山和邮置地名的合称。 但更可能的是邛来山邮置的简称。 《读史方舆纪要》卷六六《四川一》临关附邛崃关条:

自关(临关、灵关)而西南,又有邛崃关,相距百四十里,并为西面之险。《志》云:邛崃关在雅州荣经县西八十里,以邛崃坂而名。 《图经》:“坂在县东四十里,本名邛笮,故邛人、笮人分界处也。”亦曰邛僰山,山岩阻峻,萦纡百有余里。 关当西麓垂尽处,凭高瞰远,实为中外之防。 汉文帝六年(前174)废淮南王长,徙之岩道邛邮,盖于邛崃置驿矣。山有九折坂,路艰险,登者回曲九折乃得上。 汉王阳为刺史,行部至此,言念先人而叹息;后王尊至此,愿为忠臣而慷慨。今坂下有叱驭桥,亦名忠孝桥,以是矣。隋大业十年(614)始置关,唐中叶以降西南多事,关遂为重地⑩[清]顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君,施和金,点校,北京:中华书局,2005 年,第3125 页。。

“岩道”即汉“严道”,县名。 “邛崃置驿”指在邛崃山设置邮驿,所在为邛崃山九折坂上,也是后来的邛崃关设置之处。 《资治通鉴》卷一四西汉文帝六年(前174)十月条,淮南厉王长反叛,“徙处蜀郡严道邛邮。 尽诛所与谋者。 载长以辎车,令县以次传之”。 胡三省注:“邛邮,置名。 师古曰:邮,行书之舍。 余据班志,严道有邛来山,邛水所出,盖于其地置邮驿也。 杜佑曰:邛州临邛县南有邛来山,在雅州百丈县。 严道,今雅州。 宋白曰:秦灭楚,徙严王之族以实此地,故曰严道。”①[北宋]司马光:《资治通鉴》,[元]胡三省,音注,北京:中华书局,1956年,第466 页。杜佑所认为的邛崃山所在,后面再论。 此“邛邮”即邛崃邮置,因邛崃山而名,置于邛崃山九折坂,也就是后来的邛崃关设置地。

(二)邛崃关的名称

邛崃关的得名有不同的记载。 《新唐书》卷四二《地理志六》剑南道雅州卢山郡荣经县条:“(唐高祖)武德三年(620)置。 有邛崃山,有关,有铜。”荣经县关隘有邛崃关,此关即邛崃关。 可见,邛崃关当因邛崃山得名。 类似得名的,如《元和郡县图志》卷三二《剑南道中》西川下雅州荣经县:“邛来水,东流经县北三里。 邛来镇,在县西南八十七里”②[唐]李吉甫:《元和郡县图志》,贺次君,点校,北京:中华书局,1983 年,第806 页。。 《旧唐书》卷四一《地理志四》剑南道邛州临邛:“邛水,出严道邛来山”;雅州荣经:“汉严道县地。 武德三年,置荣经县。 县界有邛来山、九折坂、铜山也”。 严道为雅州治所,代指雅州。 邛水即邛来水。 邛来水、邛来镇都因邛崃山为名。 邛崃山之“崃”又写作“莱”,如上引《唐六典》;又写作“来”,如上引《隋书》《旧唐书》《元和郡县图志》等,都因音同而通用。 邛崃山、邛来山、邛莱山都指同一山名。

邛崃山之“崃”还有写作“峡”。 《资治通鉴》卷二四四唐文宗太和六年(832)五月条:“李德裕奏修邛崃关及移巂州理台登城。”胡三省注:“邛崃关,或作邛峡关,误也。 邛崃关在雅州荣经县,所谓邛崃九折坂,王尊叱驭处也。”③[北宋]司马光:《资治通鉴》,[元]胡三省,音注,北京:中华书局,1956年,第7879-7880 页。显然,“峡”与“崃”因字形相近而致误。 此见于《舆地纪胜》卷一四七《成都府路》雅州四六条:“郡贯平羌,江带邛峡。 本注:元微之《袁重光雅州刺史诰词》云:卢山郡贯平羌江,带卭峡关,西南蛮经略之地也”④[南宋]王象之:《舆地纪胜》,北京:中华书局,1992年,第3994 页。。 此则源于《全唐文》卷六四九元稹《授袁重光雅州刺史李践方大理寺丞制》:“卢山郡贯平羌江,带卭峡关,西南蛮经瘙懩之地也”⑤周绍良主编:《全唐文新编》 第11 册,长春:吉林文史出版社,2000 年,第7328 页。。 卢山郡即雅州。 显然,邛峡关是邛崃关的一种误写。

据上引《读史方舆纪要》卷六六《四川一》临关附邛崃关条,这里又提出一种观点,就是邛崃关得名于邛崃坂。 其实,这出自《舆地纪胜》卷一四七《成都府路》雅州景物下条:“邛崃山,在百丈西南九十里,阻峻如羊肠,即《汉书》所谓邛崃九折坂也。 山岩峤峻,竹高节中实,堪为杖。 又云瘙懩瘙懩瘙懩,亦名邛筰山”⑥[南宋]王象之:《舆地纪胜》,北京:中华书局,1992年,第3983 页。。 《汉书》即《后汉书》,见前引。 邛崃坂实际上是邛崃山的局部之地名称,或借指邛崃关(详后)。 此处实际代指邛崃山,“山有九折坂,路艰险,登者回曲九折乃得上”。 具体而论,邛崃坂即邛崃山九折坂。 《旧唐书》卷四一《地理志四》剑南道雅州荣经县:“汉严道县地。 武德三年,置荣经县。 县界有邛来山、九折坂、铜山也。”⑦[五代]刘昫,等:《旧唐书》,北京:中华书局,1975 年,第2212、2216、2220 页。这里“邛来山”似乎与“九折坂”是不同两地。 亦误。 去掉“、”号,也可说“县界有邛来山九折坂、铜山也”。 前引《后汉书》卷一一三《郡国志五》蜀郡属国:“严道有邛僰九折坂者,邛(刻)〔邮〕置。 本注:《山海经》曰:‘崃山,江水出焉’,郭璞曰:‘中江所出也’。 《华阳国志》曰:‘道至险,有长岭若栋,八渡之难,杨母阁之峻,昔杨氏倡造作阁,故名焉。 邛崃山本名邛莋,故邛人、莋人界也。 岩阻峻,回曲九折,乃至山上,凝水夏结,冬则剧寒,王阳行部至此退。’徙、旄牛。 本注:《华阳国志》曰:‘旄,地也,在邛崃山表。 邛人自蜀入,度此山甚险难,南人毒之,故名邛崃。’”⑧[南朝宋]范晔:《后汉书》,[唐]李贤,等注,北京:中华书局,1965 年,第3515 页。《太平御览》卷四四《地部·关中蜀汉诸山》邛崃山条:“《山海经》曰:‘崃山,江水出焉。 其阳多黄金,其阴多麋,其木多檀柘也。’《华阳国志》曰:‘严道县,南有邛崃山,山上凝冰夏结,回曲九折,王阳去官之所。’”①[宋]李昉,等:《太平御览》,北京:中华书局,1960 年,第211 页。可见,《读史方舆纪要》所载出自《华阳国志》。 崃山即邛崃山,邛崃山“有长岭若栋,八渡之难,杨母阁之峻”,邛崃坂即邛崃山之“长岭”,是借用邛崃山的地形特征代指邛崃山,“邛崃”原本因苦于邛人翻越此山之艰难而名。

从上述记载可知,邛崃山即崃山,又称“邛莋山”“邛筰山”“邛笮山”“邛僰山”“邛崃坂”,“莋”“筰”“笮”都是音同形异字,通用。 清代又有大关山②《读史方舆纪要》卷七二《四川七》雅州荣经县:“大关山,县西八十里。 山极险隘,当西南彝要路。 或曰山即邛崃之西麓,邛崃关置于此,因名。”参见[清]顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君,施和金,点校,北京:中华书局,2005 年,第3390 页。、大相公岭③《清史稿》卷六九《地理志十六》四川雅州府清溪县:“又县北五十里有大相公岭,即荣经之邛崃山。”参见[清]赵尔巽,等:《清史稿》,北京:中华书局,1976 年,第2224 页。之称。 邛崃关因邛崃山而得名。

二、邛崃关的发展演变

如前所述,邛崃关的前身可追溯到汉代所设交通驿站邛崃邮置。 到隋炀帝大业十年乃置关。据《唐六典》,唐开元时为十三中关之一。 此后,或置或废,变动不常。 邛崃关的发展演变中一个明显特征就是唐后期关隘至军防机构的变化。

(一)唐后期关隘至军防机构的变化

前引《读史方舆纪要》所云“唐中叶以降西南多事,关遂为重地”。 邛崃关的置废演变,反映出唐朝政治军事形势的变化。 《元和郡县图志》卷三二《剑南道中》西川下雅州荣经县条:“邛来镇,在县西南八十七里。 石门戍,在县西南三十五里。”④[唐]李吉甫:《元和郡县图志》,贺次君,点校,北京:中华书局,1983 年,第806 页。镇、戍都是一种军事机构。 邛来镇当即邛崃关镇。 《新唐书》卷五瘙懟《兵志》云:“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇,而总之者曰道。 ……其军、城、镇、守捉皆有使,而道有大将一人,曰大总管,已而更曰大都督。”⑤[北宋]欧阳修,宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975 年,第1328-1329 页。《旧唐书》卷四四《职官志三》诸戍条:“春秋有戍,葵丘之义。 东晋、后魏以屯兵守境处为戍,隋因之。”⑥[五代]刘昫,等:《旧唐书》,北京:中华书局,1975 年,第1923 页。这似乎表明宪宗元和时期邛崃关已经改设为军镇。《资治通鉴》卷二五瘙懟懿宗咸通二年(861)七月条:“杜悰上言:‘南诏向化七十年,蜀中寝兵无事,群蛮率服。 今西川兵食单寡,未可轻与之绝……’上从之。 命左司郎中孟穆为吊祭使;未发,会南诏寇巂州,攻邛崃关,穆遂不行。”《考异》曰:“《实录》在此年十二月。 按《补国史》:‘杜邠公再入辅,建议遣使吊祭,令其改名,才命使臣。 已破越巂城池,攻邛崃关镇,使臣逗留数月不发。’然则命穆充使当在寇巂州前,《实录》书于十二月,误也。”⑦[北宋]司马光:《资治通鉴》,[元]胡三省,音注,北京:中华书局,1956 年,第8095-8096 页。《补国史》亦称“邛崃关镇”。 《补国史》为唐僖宗时进士林恩所撰,林恩为当时人,所记当不致大误。

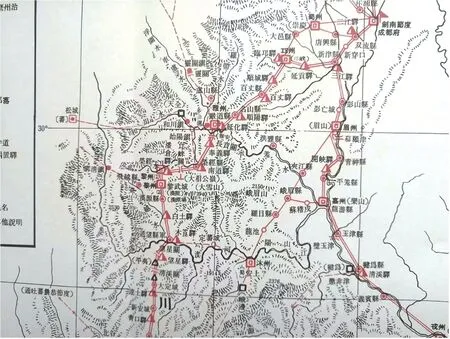

《中国历史地图集》“唐剑南道北部图”上标注有“邛崃守捉”一名(图1)⑧中国历史地图集编辑组:《中国历史地图集》第五册《隋唐五代十国时期》“唐剑南道北部图”(局部),上海:中华地图学社,1975 年,第43-44 页。。 如上所述,守捉是边防军事机构。 但邛崃守捉不见史籍记载,此标注不知出自何处。 《玉海》卷二四《纪长安二年十二月丙戌天下置关三十》:“剑南十二,……雅之灵关、鸡栋、邛崃。 本注:邛崃山有金汤军、静寇军,乾符二年置。 李德裕奏复邛崃关。”⑨[北宋]王应麟:《玉海》,文渊阁四库全书本第943册,台北:台湾商务印书馆,1986 年,第614-616 页。李德裕奏复邛崃关在唐太和中。 《旧唐书》卷一七下《文宗本纪下》:大和六年(832)五月,“西川修邛崃关城,又移巂(guī)州于台登城”。 《新唐书》卷一八〇《李德裕传》亦有载:李德裕为剑南西川节度使时,“筑杖义城,以制大度、青溪关之阻;作御侮城,以控荣经掎角势;作柔远城,以扼西山吐蕃;复邛崃关,徙巂州治台登,以夺蛮险”。 《读史方舆纪要》卷七二《四川七》雅州荣经县:“御侮城,在县西。 唐太和中李德裕帅西川,作仗义城,以制大度、清溪关之阻,作御侮城以控荣经犄角之势,作柔远城以扼西山吐蕃,复邛崃关,又于雅州筑伐谋、制胜等八城是也。 仗义城,今见黎州所。 静寇城,在县西境。 唐乾符二年于雅州置金汤军,并置静寇军是也。 《新唐书》:静寇军,故延贡地。”①[清]顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君,施和金,点校,北京:中华书局,2005 年,第3390 页。文宗太和中,荣经县置御侮城、静寇城,邛崃关可能改置守捉?

图1 唐代雅州邛崃守捉形势图

到唐懿宗咸通时,邛崃关镇似乎复为邛崃关,并进行了修缮,包括关南的道路。 《资治通鉴》卷二五二懿宗咸通十四年(873) 五月条:“以西川节度使路岩兼中书令。”《考异》曰:“《锦里耆旧传》:‘十二年八月,路公用边咸、郭筹策,奏于邛州置定边军节度使,复制扼大渡河,脩邛崃关南路,米点檀丁子弟,教之斫刺刀,补义军将,主管教练兵士。’《新传》:‘岩至西川,承蛮盗边后,岩力拊循,置定边军于邛州,扼大渡,治故关,取檀丁子弟教击刺,补屯籍,由是西山八国来朝;以劳,迁兼中书令。’按置定边军乃李师望。 《耆旧传》、《新传》皆误也。”②[北宋]司马光:《资治通鉴》,[元]胡三省,音注,北京:中华书局,1956 年,第8165-8166 页。就是说,在咸通后期,对邛崃关及其通过的道路进行了修缮。

邛崃守捉也可能置于僖宗乾符初。 《新唐书》卷二二二中《南蛮传中》载:

(僖宗)乾符元年(874),劫略巂、雅间,破黎州,入邛崃关,掠成都,成都闭三日,蛮乃去。 诏徙天平军高骈领西川节度使,乃奏:“蛮小丑,势易制。 而蜀道险,馆饷穷覂。 今左神策所发长武、河东兵多,用度繁广。 且彼皆扼制羌戎,不可以弛备。”诏乃罢长武等兵。 骈至不淹月,阅精骑五千,逐蛮至大度河,夺铠马,执酋长五十斩之,收邛崃关,复取黎州,南诏遁还。 骈召景复责大度河之败,斩以徇。 戍望星、清溪等关。 南诏惧,遣使者诣骈结好,而踵出兵寇边,骈斩其使。初,安南经略判官杜骧为蛮所俘,其妻,宗室女也,故酋龙使奉书丐和。 骈答曰:“我且将百万众至龙尾城问尔罪。”酋龙大震。 自南诏叛,天子数遣使至其境,酋龙不肯拜,使者遂绝。 骈以其俗尚浮屠法,故遣浮屠景仙摄使往,酋龙与其下迎谒且拜,乃定盟而还。 遣清平官酋望赵宗政、质子三十入朝乞盟,请为兄弟若舅甥。 诏拜景仙鸿胪卿、检校左散骑常侍。骈结吐蕃尚延心、嗢末鲁耨月等为间,筑戎州马湖、沐源川、大度河三城,列屯拒险,料壮卒为平夷军,南诏气夺。 酋龙恚,发疽死,伪谥景庄皇帝③[北宋]欧阳修,宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975 年,第6290 页。。

《资治通鉴》卷二五二懿宗乾符二年(875)正月条亦载:“高骈至成都,明日,发步骑五千追南诏,至大渡河,杀获甚众,擒其酋长数十人,至成都,斩之。 脩复邛崃关、大渡河诸城栅,又筑城于戎州马湖镇,号平夷军,又筑城于沐源川,皆蛮入蜀之要路也,各置兵数千戍之。 自是蛮不复入寇。”①[北宋]司马光:《资治通鉴》,[元]胡三省,音注,北京:中华书局,1956 年,第8176页。僖宗乾符时,高骈领西川节度使,采取了系列加强边防的措施,包括“收邛崃关”,“戍望星、清溪等关”,“筑戎州马湖、沐源川、大度河三城”,“为平夷军”等,就是增设了不少军、城、戍等军镇机构,并置重兵戍守。 《新唐书》卷四二《地理志六》剑南道雅州卢山郡荣经县条:“有金汤军,乾符二年置;并置静寇军,故延贡地也。”②[北宋]欧阳修,宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975 年,第1084 页。同时,邛崃关所在的荣经县亦置有“金汤军”,“邛崃守捉”或许也为此时所置。

唐末,邛崃关仍见记载。 《资治通鉴》卷二六一唐昭宗乾宁四年(897) 十二月条:“及王建镇西川,绝其旧赐,斩都押牙山行章以惩之。 邛崃之南,不置鄣候,不戍一卒,蛮亦不敢侵盗。”“邛崃之南”,胡三省注:“谓邛崃关以南也”③[北宋]司马光:《资治通鉴》,[元]胡三省,音注,北京:中华书局,1956 年,第8512页。。

五代十国时期仍然置有邛崃关。 《资治通鉴》卷二六九后梁均王(末帝)乾化四年(914) 十一月条:“南诏寇黎州,蜀主以夔王宗范、兼中书令宗播、嘉王宗寿为三招讨以击之。 丙辰,败之于潘仓嶂,斩其酋长赵嵯政等;壬戌,又败之于山口城;十二月,乙亥,破其武侯岭十三寨;辛巳,又败之于大渡河,俘斩数万级,蛮争走渡水,桥绝,溺死者数万人。”胡三省注:“黎州南界有潘仓、武侯等十一城。 路振《九国志》:‘王宗播出邛崃关至潘仓,大破蛮众,追奔至山口城。’则潘仓在邛崃之南,山口城又在潘仓之南也。”④[北宋]司马光:《资治通鉴》,[元]胡三省,音注,北京:中华书局,1956 年,第8785页。邛崃关是五代前蜀的关防之地。 《宋史》卷二七二《曹光实传》:“曹光实,雅州百丈人。 父畴,为蜀静南军使,控扼邛崃,以捍蛮夷。”⑤[元]脱脱,等:《宋史》,北京:中华书局,1985 年,第9314 页。此蜀为五代十国后蜀。 “邛崃”即“邛崃关”,也是后蜀的军事重地。

南宋时,邛崃关设施建设加强。 《宋史》卷四四九《何充附传》:“何充,汉州德阳人。 秘书监耕之孙。 通判黎州,摄州事,预为备御计。 及宋能之至,建议急于邛崃创大小两关仓及砦屋百间,亲督程役。 俄关破,充自刺不死,大军帅呼之语,许以不杀。 充曰:‘吾三世食赵氏禄,为赵氏死不憾。’”⑥[元]脱脱,等:《宋史》,北京:中华书局,1985 年,第13240 页。宋元之际,邛崃关是防御元军南下的要地之一,增修了大、小关仓及房屋⑦“大小两关仓”,严耕望理解为因大、小关山而建。 大关山在黎州清溪县,西南去县50 里,小关山在清溪县东北60 里。 其时未有大、小关山之名,实指为邛崃关建大、小仓储。 严耕望:《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》,北京:北京联合出版公司,2021 年,第1187 页。,为南宋防御元军南下的重要据点。

(二)元代以后增多的邛崃关的文学素材

明清时期,亦有邛崃关。 《明史》卷四三《地理志四》四川雅州荣经县:“州西南,明玉珍省入岩道县。 洪武中复置。 东北有铜山。 东有邛崃山,与黎州所界,上有九折坂。 西有大关山,邛崃关在焉。 北有长濆河,南有周公水,并流入州界。西北有紫眼关,地接西番。 又有碉门砦,亦曰和川镇,元置碉门安抚司。 洪武五年设碉门百户所于此,其地与天全界。”⑧[清]张廷玉,等:《明史》,北京:中华书局,1974 年,第1044 页。元代是否仍置邛崃关,未见记载,但据明代所载,关隘似乎沿设。 元明虽然仍置有邛崃关,但其军事性显然弱化。 清代,邛崃关沿设。 《清史稿》卷六九《地理志十六》四川雅州府荣经县:“西北紫眼、西邛崃、东北天险三关。”⑨[清]赵尔巽,等:《清史稿》,北京:中华书局,1976 年,第2223 页。

明清时期,邛崃关更多的成为时人文学的创作素材。 《禅真后史》第二十八回《墨顶朱冲波救主 哈一喃出猎兴兵》:“且说刘仁轨后队应兵已到邛崃关下,见其山势险峻,沙或迷人马败没,和统制官等商议,将军士分作四队,轮流挑战攻打。但见关上遍插旌旗,密布枪戟,并无一骑下关。 马军正统制胡侠率敢死士三百,用铁钻、木桩直撞垒壁。 关上乱抛矢石下来,打伤了数十人。 胡侠左首执牌,右手执刀,催并上前,谁敢退后? 又将城垛撞到数处,一齐乘势欲抢入关上去。 西壁鼓声振处,苗将罗阗、罗阃带领洞丁杀出关来。 胡侠迎住,两下大战。 刘总督忙唤步军副统制翁诚、牙将张畦率精兵数千助阵。 鏖战良久,胡侠一刀将罗阃砍落马下,罗阗慌退入关去。 胡侠得胜,又欲攻城,刘仁轨见天色已暮,怕有疏失,急鸣金收军。胡侠等撤兵回转。”①[明]清溪道人:《禅真后史》,余芳,麦笛,校点,济南:齐鲁书社,1988 年版,第215-216 页。清梁章钜编《楹联三话》卷上《四川全省试院柱联》:“雅州府云:‘名迹问邛崃,为孝为忠,与尔辈沉吟出处;边谣采黎雅,恒风恒雨,愿斯文感召和甘。’”②[清]梁章钜,等:《楹联丛话全编》,白化文,李鼎霞,点校,北京:北京出版社,1996 年,第242 页。

三、邛崃关地望

据前引《唐六典》,邛崃关属雅州。 又居于黎州与雅州之间。 《旧唐书》卷一九六下《吐蕃传下》:代宗大历十四年(779)十月,“吐蕃率南蛮众二十万来寇:一入茂州,过汶川及灌口;一入扶、文,过方维、白坝;一自黎、雅过邛崃关,连陷郡邑。乃发禁兵四千人及幽州兵五千人同讨,大破之”③[五代]刘昫,等:《旧唐书》,北京:中华书局,1975 年,第5245 页。。 《新唐书》卷二二二中《南蛮传中》:懿宗咸通十一年(870),“黎州陷,人走匿山谷,(南诏)蛮掠金帛不胜负。 入自邛崃关,围雅州,遂击邛州。 是冬,滂弃州,壁导江,储赀峙械皆亡矣”④[北宋]欧阳修,宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975 年,第6285-6286 页。。滂,指定边军节度使窦滂,定边军节度使治邛州。前引《新唐书》卷二二二中《南蛮传中》载:“(僖宗)乾符元年(874),劫略巂、雅间,破黎州,入邛崃关,掠成都,成都闭三日,蛮乃去。”黎州在巂州与雅州间,破黎州,入邛崃关,然后经雅州进入成都。

邛崃关在雅州荣经县。 前引《新唐书》卷四二《地理志六》剑南道雅州卢山郡荣经县条:“(唐高祖)武德三年(620)置。 有邛崃山,有关,有铜。”此关即邛崃关。 如前所述,邛崃关因邛崃山得名。 邛崃关的具体位置,《元和郡县图志》卷三二《剑南道中》西川下雅州荣经县邛来镇,“在县西南八十七里”⑤[唐]李吉甫:《元和郡县图志》,贺次君,点校,北京:中华书局,1983 年,第806 页。。 邛来镇即邛崃关镇,邛崃关所在地。 《太平寰宇记》卷七七雅州荣经县条:“邛崃关在县西南七十里。 隋大业十年置。 约山据险,当云南大路,以扼蕃夷之要害。 唐亦因之不改。”⑥[北宋]乐史:《太平寰宇记》,王文楚,等点校,北京:中华书局,2007 年,第1554 页。“约山据险”,邛崃关与山相关。 《元和郡县图志》与《太平寰宇记》所载邛崃关距离荣经县里距约相差17 里,大致相同。

邛崃关具体在邛崃山邛崃坂。 《舆地纪胜》卷一四七《成都府路》雅州诗条载北宋左朝请大夫朱绂《邛崃关》:

九折先驱叱驭行,此心岂是不思亲。忠臣孝子元同道,可是王阳独爱身⑦[南宋]王象之:《舆地纪胜》,北京:中华书局,1992年,第3994 页。。

此借邛崃关阐释忠臣孝子问题。 而忠臣孝子之典发生地就在邛崃山九折坂。 据北宋人朱绂,邛崃山九折坂是邛崃关设置之地。 《资治通鉴》卷二四四唐文宗太和六年(832)五月条:“李德裕奏脩邛崃关及移巂州理台登城。”胡三省注:“邛崃关,或作邛峡关,误也。 邛崃关在雅州荣经县,所谓邛崃九折坂,王尊叱驭处也。 祝穆曰:邛崃关在巂州北九十里。 巂州先治越巂县。 宋白曰:越巂,汉邛都地。 台登,汉旄牛地。 李心传曰:邛崃关,近荣经,去黎州六十里。”⑧[北宋]司马光:《资治通鉴》,[元]胡三省,音注,北京:中华书局,1956 年,第7879-7880 页。

但有记载邛崃关在大关山。 前引《明史》卷四三《地理志四》四川雅州荣经县条所云:“东有邛崃山,与黎州所界,上有九折坂。 西有大关山,邛崃关在焉。”《读史方舆纪要》卷七二《四川七》雅州荣经县:“大关山,县西八十里。 山极险隘,当西南彝要路。 或曰山即邛崃之西麓,邛崃关置于此,因名。 ……《寰宇记》:县东西皆连接大山,岩峦阻绝,不辨疆界。”⑨[清]顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君,施和金,点校,北京:中华书局,2005 年,第3390-3391 页。《读史方舆纪要》沿袭了《明史》之说。 但也认为大关山实际上就是指邛崃山,“即邛崃之西麓”。 《读史方舆纪要》卷六六《四川一》临关附邛崃关条有更为明确的记载:

自关(临关、灵关)而西南,又有邛崃关,相距百四十里,并为西面之险。《志》云:邛崃关在雅州荣经县西八十里,以邛崃坂而名。 《图经》:“坂在县东四十里,本名邛笮,故邛人、笮人分界处也。”亦曰邛僰山,山岩阻峻,萦纡百有余里。 关当西麓垂尽处,凭高瞰远,实为中外之防。 汉文帝六年废淮南王长,徙之岩道邛邮,盖于邛崃置驿矣。 山有九折坂,路艰险,登者回曲九折乃得上。 汉王阳为刺史,行部至此,言念先人而叹息;后王尊至此,愿为忠臣而慷慨。 今坂下有叱驭桥,亦名忠孝桥,以是矣。 隋大业十年(614)始置关,唐中叶以降西南多事,关遂为重地①[清]顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君,施和金,点校,北京:中华书局,2005 年,第3125 页。。

这里实际上也是将大观山作为邛崃山来讲的。 邛崃坂即邛崃山,自东至西达120 里,“萦纡百有余里”。 邛崃关在邛崃坂的西尽头。 前引《清史稿》卷六九《地理志十六》四川雅州府荣经县条有云:“西北紫眼、西邛崃、东北天险三关。”因此,据明清时期的记载,邛崃关也是属荣经县

邛崃关在邛崃山,与邛崃山所在相关。 但邛崃山所在记载不同。 《通典》记载邛崃山在百丈县。 《通典》卷一七六《州郡六》雅州百丈县:“有邛来山,本名邛旅,邛水所出。 又有九折阪,汉王阳为益州刺史,行部至此而回。”②[唐]杜佑:《通典》,王文锦,王永兴,刘俊文,等点校,北京:中华书局,1988 年,第4630 页。百丈县在雅州与邛州之间,非邛崃关之地。 检《通典》同卷:

邛州今理临邛县。 秦汉并属蜀郡,南有邛来山。 后汉镠晋皆因之。 宋齐并属晋康郡。 西魏置邛州。 后周置临邛郡。 隋废为县,并入临邛县。 大唐复置邛州,或为临邛郡。

雅州今理严道县。 秦汉属蜀郡。 晋初属汉嘉郡,永嘉后李雄之时,此地芜废。 西魏置蒙山郡。 隋初郡废,置雅州;炀帝初州废,置临邛郡。 大唐为雅州,或为卢山郡③[唐]杜佑:《通典》,王文锦,王永兴,刘俊文,等点校,北京:中华书局,1988 年,第4629-4630 页。。

前引《资治通鉴》卷一四西汉文帝六年(前174)十月条胡三省注:“杜佑曰:邛州临邛县南有邛来山,在雅州百丈县。”《旧唐书》卷四一《地理志四》剑南道邛州:“隋临邛郡之依政县。 武德元年,割雅州之依政、临邛、临溪、蒲江、火井五县,置邛州于依政县。 三年,又置安仁县。 显庆二年,移州治于临邛。 天宝元年,改为临邛郡。 乾元元年,复为邛州。”④[五代]刘昫,等:《旧唐书》,北京:中华书局,1975 年,第1681 页。可见,将邛崃山置于百丈县,是因邛州、雅州“秦汉并属蜀郡”,后都曾为临邛郡,邛州又是自雅州中分置出来的,于是误将雅州南部的邛崃山置于邛州南,百丈县即居于邛州南,以致将邛崃山误置于邛州南的百丈县。 《舆地纪胜》卷一四七《成都府路》雅州景物下条:“邛崃山,在百丈西南九十里,阻峻如羊肠,即《汉书》所谓邛崃九折坂也。 山岩峤峻,竹高节中实,堪为杖。 又云□□□,亦名邛筰山。 《元和郡县志》在荣经县,不同。 又云一名邛筰山,故笮人之界也。 《山海经》云:崃山,江水出焉,多晴少雨。 《华阳国志》:邛崃山本名邛筰。”⑤[南宋]王象之:《舆地纪胜》,北京:中华书局,1992 年,第3983 页。《舆地纪胜》的记载显然沿袭了《通典》,但也指出了《元和郡县志》所载的不同。

邛崃关虽然在荣经县邛崃山,但在县具体的方位及里距的记载上,文献有所不同。 兹列表如表1。

表1 文献所载邛崃山、邛崃关方位和里距简表

从表中可见,文献记载表明主要观点是邛崃关在荣经县西,距离约为80 里;其次,则认为邛崃关在荣经县西南,距离约为70—90 里之间。 图1中,《中国历史地图集》“唐剑南道北部图”上,因邛崃关发展而来的“邛崃守捉”被标注在荣经县南稍偏西处。 据下图2⑥严耕望:《唐代交通图考·地图集》,北京联合出版公司,2021 年,图十六《唐代成都南诏间两线交通成都西南边区交通合图》局部。,严耕望将邛崃关大致标注在荣经县西。 严耕望认为邛崃关在大小关山,关外即九折坂,即使不是,位置也不会太远⑦严耕望:《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》,北京:北京联合出版公司,2021 年,第1187 页。。 黄和绳《西康旅行记》:

图2 唐代雅州邛崃关交通地形图

由雅安……第一天行七十里到荣经。 ……翌日仅行四十里左右到凤仪堡。 ……第三天翻大相岭。 从岭脚登山巅有六十华里,其高可知。 幸不甚陡。据云山上终年下雨,一到严冬,冰雪载途,行旅极难,如遇大风,则有飞沙走石的奇观。 我上山时……山上云深雾重,浩然云海,蔚为壮观。 大相岭自昔为边防重地,一夫当关之处所在皆有,气象雄竒,为谈天下山川形势者重视。 翻大相岭后,下山三十里即到汉源①黄和绳《西康旅行记》:《责善半月刊》1941 年第一卷第二十一期。 转引自严耕望:《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》,北京:北京联合出版公司,2021 年,第1187-1188 页。。

据此,严耕望明确指出,邛崃关在雅安荣经道中大相岭山区,邛崃山为大相岭山脉东麓较高峰峦,自此向西五六十里均为山区,下山为九折坂②严耕望:《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》,北京:北京联合出版公司,2021 年,第1188 页。。

我们认为,邛崃山可看作一条自东至西绵延的山脉,西部的一段长岭称为九折坂,邛崃关置于九折坂的西段,或至西段尽头。 九折坂虽然险峻曲折,但毕竟是一条通行要道。 既然在上能建关仓和砦屋,那还是有一定的宽度。 后多以九折坂借指邛崃关。 就是说邛崃关置于雅州荣经县邛崃山九折坂的西段,或至西段尽头,位于今雅安市荥经县。 据《荥经县志》,明洪武十三年(1380)改荣经县为荥经县①四川省荥经县地方志编纂委员会编:《荥经县志》,重庆:西南师范大学出版社,1998 年,第42 页。。 但从上述明清至民国文献所载,时人仍习用荣经县一名。 而雅州最终演变为今雅安市地级市一名则晚至2000 年。

四、邛崃关的历史地位

从邛崃关的发展演变历程来看,邛崃关的历史地位主要体现在地理位置、军事交通、社会文化等方面。

(一)重要的战略地位

邛崃关的战略地位,前引《读史方舆纪要》卷七二《四川七》雅州条曾评论道:“州襟带西川,咽喉夷落。 唐韦皋、李德裕由此以挞伐吐蕃,鞭弭南诏,所谓邛崃、大度之险也”。 就是说,邛崃关在经略四川、防御吐蕃和南诏的侵扰上起着重要的作用,具有重要的战略地位。

前引《太平寰宇记》,该书卷七七雅州荣经县条:“邛崃关在县西南七十里。 隋大业十年置。约山据险,当云南大路,以扼蕃夷之要害。 唐亦因之不改”②[北宋]乐史:《太平寰宇记》,王文楚,等点校,北京:中华书局,2007 年,第1554 页。。 前引《资治通鉴》卷二六一唐昭宗乾宁四年(897) 十二月条:“及王建镇西川……邛崃之南,不置鄣候,不戍一卒,蛮亦不敢侵盗。”“邛崃之南”,胡三省注:“谓邛崃关以南也”。 就是说控制了邛崃关,就遏制了南蛮的侵盗态势。 《读史方舆纪要》卷六六《四川一》临关附邛崃关条有更为明确的记载:

自关(临关、灵关)而西南,又有邛崃关,相距百四十里,并为西面之险。 ……关当西麓垂尽处,凭高瞰远,实为中外之防。……隋大业十年(614)始置关,唐中叶以降西南多事,关遂为重地③[清]顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君,施和金,点校,北京:中华书局,2005 年,第3125 页。。

“唐中叶以降西南多事,关遂为重地”,邛崃关在边防上的战略地位可见一斑。 当然,这种战略地位受民族矛盾、边防军事形势变化影响。 民族矛盾激化、边防形势严峻的情况下,其地位上升,否则,其影响明显弱化。

(二)军事交通要隘

邛崃关的交通地位具有显著的军事性。 邛崃关的交通地位,从汉代设置邛崃邮置到唐代开元时期的全国十三中关之一上可见一斑。 中关是唐代设置于驿道上的重要关隘。

汉时,邛崃关所在地就是一条重要的通道。《资治通鉴》卷一八汉武帝元光五年(前130)十月条:

是时,邛、筰之君长闻南夷与汉通,得赏赐多,多欲愿为内臣妾,请吏比南夷。 天子问相如,相如曰:“邛、筰、冉駹者近蜀,道亦易通;秦时尝通,为郡县,至汉兴而罢。 今诚复通,为置郡县,愈于南夷。”(本注:晋灼曰:南夷,谓牂柯、犍为,西夷,谓越巂、益州也。)天子以为然,乃拜相如为中郎将,建节往使,及副使王然于等乘传,因巴、蜀吏币物以赂西夷;邛、筰、冉駹、斯榆之君皆请为内臣。 除边关;关益斥,西至沬、若水,南至牂柯为徼,通零关道,桥孙水以通邛都,为置一都尉、十余县,属蜀。 天子大说④[北宋]司马光:《资治通鉴》,[元]胡三省,音注,北京:中华书局,1956 年,第590-591 页。。

此表明,汉代再次开拓了西南夷地区,设置了郡县,开通了道路,包括至越巂郡邛都的通道。

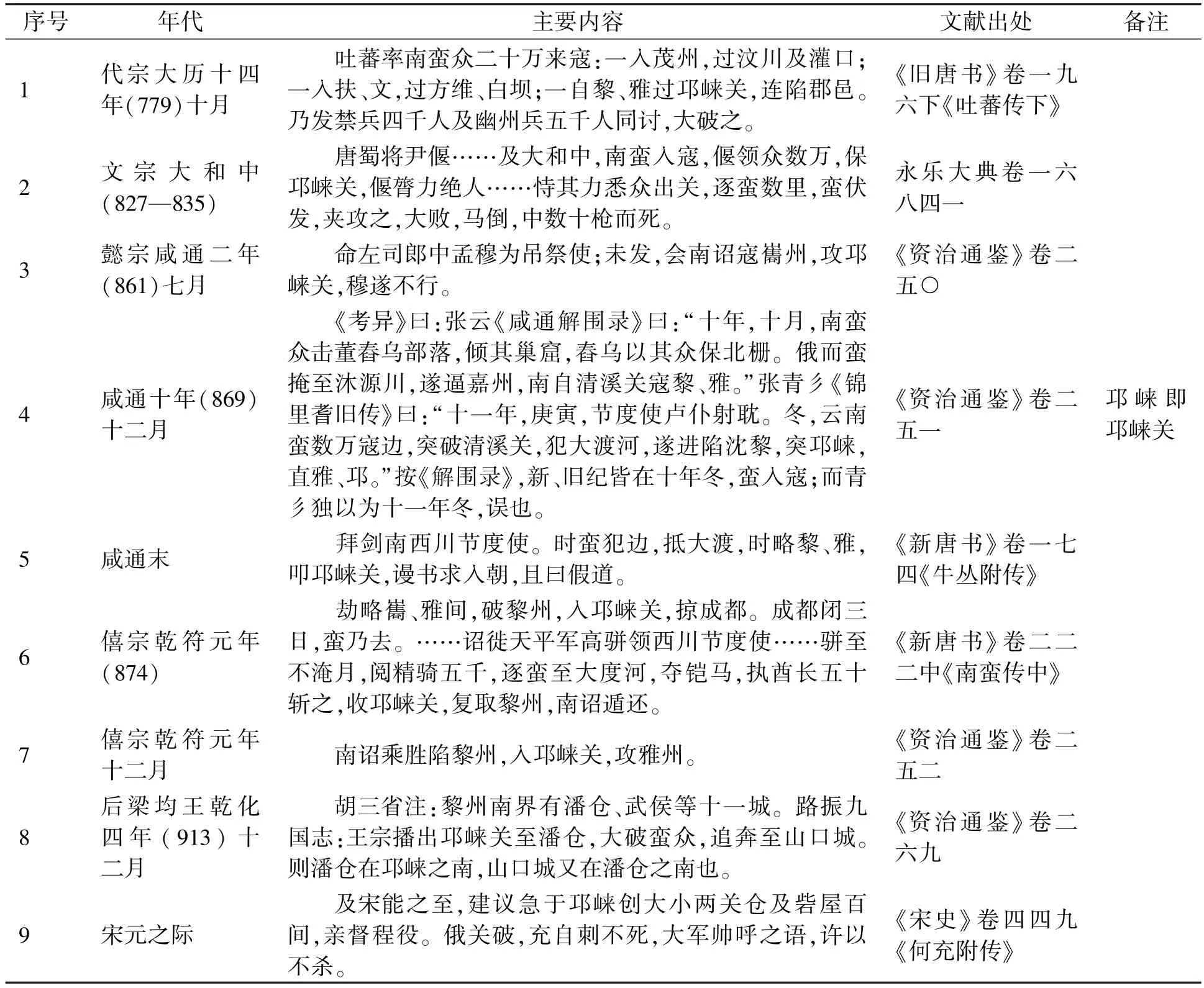

自隋唐时设置邛崃关,关隘成为唐代这条驿道上的要冲(图2),南诏经此关北上侵扰,中原亦凭借此关守御和反击。 《读史方舆纪要》卷六六《四川一》临关附邛崃关条:“李心传曰‘关南去黎州六十里’,祝穆云‘关南去嶲州九百里,自大渡河而北,关实当其冲要’云。”⑤[清]顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君,施和金,点校,北京:中华书局,2005 年,第3126 页。前引《旧唐书》卷一九六下《吐蕃传下》:代宗大历十四年(779)十月,“吐蕃率南蛮众二十万来寇:……一自黎、雅过邛崃关,连陷郡邑”。 《新唐书》卷二二二中《南蛮传中》:懿宗咸通十一年(870),“黎州陷,人走匿山谷,(南诏)蛮掠金帛不胜负。 入自邛崃关,围雅州,遂击邛州。 是冬,滂弃州,壁导江,储赀峙械皆亡矣”⑥[北宋]欧阳修,宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975 年,第6285-6286 页。。 滂,指定边军节度使窦滂,定边军节度使治邛州。 此将唐宋时期经邛崃关之军事交通与战役情况列表如表2。

表2 唐宋时期邛崃关之军事交通与战役简表

由表上可知,唐宋时期邛崃关的交通主要是军事性质,未见行旅通行之记载。 就是到清代,一般行旅交通之记载仍少见。 清人吕兆麒有《下寺峡中见山石奇古辄赋》略云:“昔年客京华,居宇宅平旷。 遥遥见山色,心喜神亦畅。 幽讨叹未能,怀抱常怏怏。 分符赴西蜀,自喜惬所尚。 岭度秦凤高,意已小芒砀。 邛崃近见经,岷峨纷在望。 剑门天下险,群岫森叠嶂。”①[清]徐世昌辑:《晚晴簃诗汇(附索引)》卷一一七,诗歌总集丛刊·清诗卷,上海:上海三联书店,1989 年,第879 页。“邛崃近见经,岷峨纷在望”,说明作者曾游历邛崃山、峨眉山、岷江一带。 前引民国黄和绳《西康旅行记》,算是真正的经过邛崃关的一般行旅记载。

(三)忠孝情愫的回响

军事交通之外,邛崃关在社会文化方面也有着深远的影响。 如相关家国的忠孝思想、慕义归化的民族融合思想等,在中国历史发展进程中留下了浓墨重彩的一笔。

1.臣孝子难以两全的沉思。 以邛崃关为题的诗篇,有北宋左朝请大夫朱绂《邛崃关》:

九折先驱叱驭行,此心岂是不思亲。忠臣孝子元同道,可是王阳独爱身②[南宋]王象之:《舆地纪胜》卷一四七《成都府路》雅州诗条,北京:中华书局,1992 年,第3994 页。。

忠臣孝子思想在邛崃关地的凸显与碰撞,实则是在邛崃关设置之前的事。 《汉书》卷七六《王尊传》:“王尊,字子赣,涿郡高阳人也。 ……迁益州刺史。 先是,琅邪王阳为益州刺史,行部至邛郲九折坂,叹曰:‘奉先人遗体,柰(奈)何数乘此险!’后以病去。 及尊为刺史,至其坂,问吏曰:‘此非王阳所畏道邪?’吏对曰:‘是。’尊叱其驭曰:‘驱之!王阳为孝子,王尊为忠臣。’尊居部二岁,怀来徼外,蛮夷归附其威信。”③[东汉] 班固:《汉书》,[唐]颜师古注,北京:中华书局,第3226、3229 页。忠孝殊途,难以两全,赋予邛崃关政治伦理思想的积淀与千古沉思。

这种历史沉思,多见清人诗文中。 如朱珔《次韵陶宫保偕同人登东海云台山之作》:

历历星辰恍可扪,群峦拱侍作儿孙。循图古每侨青冀,揽景天难辨旦昏。

骈顶之间谁立极,亶洲以外此为门。崎岖莫畏邛崃坂,报国心同叱驭尊④[清]徐世昌辑:《晚晴簃诗汇(附索引)》卷一一七,诗歌总集丛刊·清诗卷,上海:上海三联书店,1989 年,第877 页。。

方濬颐《寄徐孟卿(志导)观察时返扬州》略云:“世间何地非邛崃,太息福萌旋祸胎。”⑤[清]徐世昌辑:《晚晴簃诗汇(附索引)》卷一四五,诗歌总集丛刊·清诗卷,上海:上海三联书店,1989 年,第1099 页。前引清梁章钜编《楹联三话》卷上《四川全省试院柱联》所云“名迹问邛崃,为孝为忠,与尔辈沉吟出处”等。

2.邛崃归义。 忠孝思想之外,邛崃关又被赋予了民族融合与一统的思想意蕴。 《后汉书》卷八六《南蛮传》记述了超越邛崃之险的慕化归义:

(东汉明帝)永平中(公元58—75),益州刺史梁国朱辅,……在州数岁,宣示汉德,威怀远夷,自汶山以西,前世所不至,正朔所未加。 白狼、盘木、唐菆等百余国,户百三十余万,口六百万以上,举种奉贡,称为臣仆。 辅上疏曰:“臣闻《诗》云:‘彼徂者岐,有夷之行。’传曰:‘岐道虽僻,而人不远。’(本注:《韩诗·薜君传》曰:“徂,往也。 夷,易也。 行,道也。 彼百姓归文王者,皆曰岐有易道,可往归矣。 易道谓仁义之道而易行,故岐道阻险而人不难。”)诗人诵咏,以为符验。 今白狼王唐菆等慕化归义,作诗三章。 路经邛来大山零高坂,(本注:《山海经》曰:“崃山,江水出焉。”郭璞曰:“中江所出也。” 《华阳国志》曰:“邛来山本名邛莋,故邛人、莋人界也。 岩阻峻回,曲折乃至。 山上凝冰夏结,冬则剧寒,王阳行部至此而退者也。 有长贫、苦采、八度之难。 阳母、闳峻并坂名。”)峭危峻险,百倍歧道。 (本注:言诗人虽欢岐道之阻,但以文王之道,人以为夷易,今邛来峭危,甚于岐。)襁负老幼,若归慈母。 远夷之语,辞意难正。 草木异种,鸟兽殊类。 有犍为郡掾田恭与之习狎,颇晓其言,臣辄令讯其风俗。 译其辞语。今遣从事史李陵与恭护送诣阙,并上其乐诗。 昔在圣帝,舞四夷之乐;今之所上,庶备其一。”帝嘉之,事下史官,录其歌焉①[南朝宋]范晔:《后汉书》,[唐]李贤,等注,北京:中华书局,1965 年,第2854-2855 页。。

“邛来大山零高坂”即邛崃关地。 此主要内容为朱辅《上白狼王唐菆等乐诗疏》②《全后汉文》卷二九,[清]严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》,北京:中华书局,1958 年,第636 页。,颂扬了白狼、盘木、唐菆等少数民族部落不畏邛崃之艰难险阻,慕化归义臣属汉朝之事。 虽然,前有“岐道阻险而人不难”之史载,即周边部族百姓因仰慕周文王仁义之道而不畏艰险投奔西周王朝,但邛崃之险“百倍歧道”,而白狼、盘木、唐菆等少数民族部落“襁负老幼,若归慈母”,揭示出“宣示汉德,威怀远夷”的卓有成效。 以此寓意地理上的山河险阻隔绝不了周边民族心向中原的情怀。

3.邛崃关的吟诵。 历来名关有大量的诗文词赋的吟咏篇什流传,如函谷关、蒲津关、剑门关等,但有关邛崃关的诗篇却寥寥无几,特别是唐诗时代,基本上不见篇什。 这说明经此关道的行旅稀少,尤其是文人墨客少有经途,这与其当时主要作为军事通道的关道相关。

涉及邛崃关的诗赋篇什,唐代有柳宗元《佩韦赋并序》略云:“历九折而直奔兮,固摧辕而失途”。 本注:“汉王阳为益州刺史,行部至邛崃九折坂,叹曰:‘吾奉先人遗体,奈何数乘此险。’曰九折者,言其险也。”③[唐]柳宗元:《柳宗元集》(第一册)卷二《古赋》,北京:中华书局,1979 年,第41-46 页。北宋诗人姚孶有《金鸡关》六言:“邛筰两关壁峙,蔡蒙四面屏开。”④[南宋]王象之:《舆地纪胜》卷一四七《成都府路》雅州四六条,北京:中华书局,1992 年,第3994 页。邛筰指雅州荣经县邛筰山,蔡蒙指雅州名山县蒙山。《太平御览》卷八六七《饮食部·茗》:“《云南记》曰:名山县出茶,有山曰蒙山,联延数十里,在县西南。 按《拾道志》尚书所谓蔡蒙旅平者,蒙山也,在雅州,凡蜀茶尽出此。”⑤[宋]李昉等:《太平御览》,北京:中华书局,1960 年,第3845 页。该诗的主题虽然为金鸡关,但显而易见,“邛筰两关壁峙”描绘的是邛崃山所在邛崃关之险。

较多的诗篇来自清人。 马维翰《九折坂》(自注:用杜诗《木皮岭》韵):

盘盘出鸟道,杳杳行人村。 斗起邛崃山,仄隘逾剑门。

天险溯开凿,未可常理论。 阴阳分向背,旦夕殊寒暄。

连山走云气,倏忽同追奔。 一峰独秀出,颇似岳势尊。

其下九折坂,劖绝割厚坤。 况复急雨薄,万壑当昼昏。

回舆与叱驭,北辙视南辕。 所志各有托,忠孝惟其根。

踟蹰两不决,心绪蚕丝繁。 峭壁落井底,一发青天痕。

人生鲜百岁,只有名常存。 勒铭匪易事,或用酬惊魂⑥[清]沈德潜编:《清诗别裁集》(下)卷二四,上海:上海古籍出版社,2013 年,第992 页。。

该诗是邛崃关的吟诵长篇,描绘了邛崃关的气候、形胜、险要与历史地理及忠孝人文思想等,内容丰富,历史与现实、景观与思想有机地结合,是一篇难得的邛崃关佳作。 又如高其倬《望雪山》有云“安得天生巨灵手,擘山为塞邛崃关”⑦[清]沈德潜编:《清诗别裁集》(下)卷一八,上海:上海古籍出版社,2013 年,第711 页。。

涉及邛崃关的小说有前引明人清溪道人《禅真后史》,游记则有前引民国黄和绳《西康旅行记》。