多民族聚居区流动人口族际通婚的现状及其影响因素

【摘 要】本文基于云南涉藏地区的一手调查数据客观呈现流动人口族际通婚的现实状态及其影响因素。研究发现:第一,流动人口的流动范围越大,族际通婚比例越高;第二,族际交往广度越大,越可能发生族际通婚。族际交往广度越小,发生族内婚的可能性就越大;第三,利用二元Logistic模型对流动人口族际通婚的影响因素分析发现,个体特征、流动特征、经济特征和人际交往特征共同影响流动人口是否族际通婚;第四,就业身份对流动人口的族际通婚有显著的正向作用,人际交往特征变量均对流动人口是否族际通婚有显著影响,流动人口能较好地融入流入地社会对族际通婚有正向推动作用。

【关键词】多民族聚居区;族际通婚;流动人口

【作 者】唐菓,华中科技大学社会学院博士研究生,滇西科技师范学院助教。云南临沧,677000。

【中图分类号】C958 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2023)05-0121-0011

近年来,随着市场化、城镇化和资源开发进程的加快,除大批少数民族流动人口流入东部沿海地区外,也有一部分中、东部地区的流动人口进入西部少数民族聚居区,他们的流入为多民族聚居区各民族交往交流交融提供了機遇和条件。2019年,习近平在全国民族团结进步表彰大会上提出“70年来特别是改革开放以来,各民族在社会生活中紧密联系的广度和深度前所未有,我国大散居、小聚居、交错杂居的民族人口分布格局不断深化,呈现出大流动、大融居的新特点”。根据“七普”数据与“六普”数据比较,10年间我国流动人口规模增长约1.5亿,当前我国总人口中流动人口高达3.76亿,我国成为“迁徙中国”已是不争的事实。现阶段铸牢中华民族共同体意识是我国民族工作的主线,族际通婚是我国各民族交往交流交融的深层体现,对其现状及影响因素进行深入研究具有重要价值和现实意义。

一、文献综述

近年来,学界对族际通婚的研究有了长足发展。但无法忽略的是,国内聚焦于族际通婚定量研究的成果较少,一是囿于公开统计数据中关于民族分类的数据较少。二是国内族际通婚相关研究起步较晚,在中国知网搜索结果显示,国内最早关于族际通婚的研究肇始于1988年,马戎、潘乃谷使用定量研究的方法首次构建影响族际通婚因素的理论模型[1]。近35年来,纵观学界对族际通婚的研究可分为三类,即影响族际通婚的因素,族际通婚的现状和变动趋势,族际通婚对生育、减贫的影响及族际通婚子女民族成份选择。第一类研究以公开数据或一手调查数据为分析对象探究影响族际通婚的因素。学者从宏观角度,以人口普查数据探究人口规模在百万以上的18个民族族际通婚的影响因素,发现教育水平、民族语言均影响族际通婚率;[2]以“五普、六普”数据考察我国55个少数民族的族际通婚率变动的影响因素,发现居住分散度增大和人口流动率提高影响少数民族族际通婚的变化率;[3]利用“各民族婚育状况研究”数据分析得出与配偶的结识场合和婚姻自主性是影响少数民族个体选择族际通婚的重要因素。[4]也有研究以某个区域的调查数据分析影响族际通婚的因素,以在云南涉藏地区的一手调查数据分析发现族际交往的效果直接影响族际通婚的状况。[5]第二类研究关注全国或某地的族际通婚现状描述及变动趋势。以全国视角来看,10年间中国55个少数民族族际通婚人口有所上升,族际通婚少数民族女性户主率有所提升。[6]通过“五普”数据分析发现汉族与各少数民族的通婚占族际通婚的90%[7]。也有学者基于“六普”数据利用社会网络分析方法分析发现中国形成了以汉族为中心的族际通婚圈,存在8个地方性子通婚圈。[8]有学者关注某个区域的族际通婚现状,如北京市的族际通婚以少数民族与汉族通婚为主,族际通婚人口平均初婚年龄高于汉族,通婚夫妇平均学历水平高于族内婚。[9]中国蒙古族、满族与汉族的族际通婚形成了一条以辽西走廊为核心的东北—西南通婚链。[10]有学者利用“五普”和“六普”中藏汉通婚数据进行分析,发现藏汉通婚人数在10年间不断增长,以藏族女性嫁给汉族男性为主。[11]第三类研究关注族际通婚产生的后果,基于“六普”数据分析发现族际通婚能推迟婚龄并减少生育,族际通婚所生育子女偏向选择少数民族身份。[12]有学者利用人口较少民族家庭建档立卡数据和聚居村信息进行计量分析发现,族际通婚家庭比单一民族家庭脱贫概率高出1%,并深入探讨族际通婚对于减贫的内在机制。[13]族际通婚对生育也有影响,通婚特征对生育数量和存活数量影响程度较高。[14]值得注意的是,已有研究均为对全国、某个区域或某几个民族族际通婚的研究。但国内学界对于流动人口族际通婚的关注却凤毛麟角,通过搜索发现探讨流动人口族际通婚的论文只能以个位数计。有学者利用2014年流动人口动态监测数据分析发现流动人口形成了以汉族流动人口为中心的族际通婚圈,人口的流动促进了跨民族通婚。[15]根据2015年流动人口动态监测数据发现女性流动人口的族际通婚率高于男性,受教育程度对于少数民族流动人口的族际通婚存在正向推动作用。[16]除受教育程度外,年龄和职业也影响流动人口的族际通婚率,对于少数民族流动人口,流动并没有显著提高族际通婚率。[17]自2011至2018年云南省流动人口族际通婚率逐年上升,其婚姻匹配逐渐趋向同质婚,通婚圈进一步扩大。[18]

综上所述,现有研究中针对流动人口族际通婚的关注较为匮乏,以宏观角度的定量分析为主,使用数据多为公开数据,缺乏对西部多民族聚居区流动人口族际通婚的关注。笔者基于一手调查数据考察云南涉藏地区流动人口族际通婚的影响因素,有助于为多民族聚居区流动人口族际通婚的研究提供鲜活案例。

二、数据搜集与研究方法

(一)数据搜集

本研究选择香格里拉市建塘镇为田野点,建塘镇是云南省区域格局中昆明—丽江—香格里拉—昌都对内经济走廊的重要组成部分,众多流动人口流入建塘镇谋求发展,各民族交往交流交融日益频繁。2021年7月调研组赴建塘镇开展调研。调研组在预调研期间基本摸清流动人口聚居区的基本情况后,确定问卷发放的街道和社区并以滚雪球的方式发放问卷。问卷发放的情况为:(1)平立建材市场:汉族流动人口集中,发放问卷37份;(2)长征大道:建塘镇的主要街道,商铺较为集中,发放问卷53份;(3)仁安路:建塘镇公里数较长的街道,发放问卷52份;(4)阳塘路:餐饮业较为集中,发放问卷52份;(5)康定路:酒店业较为集中,发放问卷52份;(6)独克宗古城:外来商贩较多的旅游景点,发放问卷69份;(7)仁安建材市场:建塘镇较新的建材市场,受疫情影响,在营商铺数量较少,发放问卷33份。共发放问卷348份,其中有效问卷344份,无效问卷4份,回收问卷有效率为98.9%。

(二)研究方法

本研究使用描述性统计、列联表卡方检验、独立样本T检验和二元logistic回归模型三种统计学方法对流动人口族际通婚的影响因素进行分析。使用SPSS26.0软件进行数据处理。利用描述性统计呈现流动人口性别、年龄、民族、户口类型、受教育程度、就业身份、婚姻状况、流动范围与来建塘镇年限的具体情况。在实证部分,通过列联表对不同民族、流动范围、社会融入度自评和对族际通婚的态度与通婚情况做卡方检验,以此探讨分类变量下各个类别的构成比差异。同时,利用独立样本T检验的方法分析是否族际通婚与族际交往广度的均值之间的差异,并选择二元logistic回归模型将自变量逐步纳入回归方程中分析各变量对族际通婚的影响机制。

三、描述性统计

(一)流动人口的结构性特征

本研究从性别、年龄、民族、户口类型、受教育程度、就业身份、婚姻状况、流动范围和来建塘镇年限9个方面呈现样本的基本特征(见表1)。根据本次调研回收的344份有效问卷,在被访者中,男性占比54.7%,女性占比45.3%。21~30岁年龄人口占比最高(42.8%),从年龄结构来看建塘镇被访流动人口以青壮年人群居多。被访流动人口中汉族占比66.6%,藏族占比18%,纳西族占比5.8%,有三分之二被访者的民族成份为汉族。农业户口占79.1%,非农业户口占18.0%。被访者中大学毕业占比最高(37.5%),初中毕业次之(25.9%),随着高等教育的普及,流动人口的受教育水平普遍较高。从婚姻状况来看,已婚较未婚高5.8个百分点。从就业身份看以自营劳动者居多(35.2%),由于香格里拉市是全国著名的旅游城市,有很多外来人口到香格里拉自己开店做生意,就业身份为雇主的占比8.7%。近年受疫情影响,旅游业受到重创对流动人口在建塘镇的就业形势产生很大影响,课题组在独克宗古城调研时发现一些商贩选择放弃生意转让店面回老家谋生,也有一部分进城务工的流动人口表示自己下一步会考虑到其他城市寻找工作。被访者以州内流动及市内流动人口为主(42.7%),流动时间普遍较长,流入建塘镇3年及以上的流动人口占比64%。

(二)流动人口中与本地人族际通婚状况

为进一步了解流动人口在建塘镇的交往交流交融现状,课题组将174位已婚流动人口中“结婚对象不是本地人”的流动人口剔除,有121位被访者为结婚对象是本地人并且属于“先流动后结婚”的流动人口。其中,属于族际通婚的有77人,占比63.6%,属于族内婚的有44人,占比36.4%。

本文将与本地人结婚并满足族际通婚的样本(79人)单独抽出,并对其具体的婚姻模式进行了详细的统计。表2详细报告了被调查者的具体通婚民族。可以看到,无论被调查者是丈夫或妻子,其样本量基本持平。在79位族际通婚的流动人口中,被访者是丈夫的有39位,被访者是妻子的有40位。从通婚民族来看,汉族与藏族通婚的共有26对夫妻,妻子是汉族、丈夫是藏族的族际通婚夫妻略多于妻子是藏族、丈夫是汉族的夫妻;汉族与纳西族通婚的共有9对夫妻;汉族与其他少数民族通婚的共16对夫妻;藏族与纳西族通婚的有8对夫妻;藏族与其他少数民族通婚的有9对夫妻;白族与汉族、回族、藏族、纳西族通婚的分别有1对、1对、3对与2对夫妻;纳西族与回族通婚的有1对夫妻;傈僳族和纳西族通婚的有2对夫妻;彝族和汉族通婚的有2对夫妻;傈僳族和苗族通婚的有1对夫妻。从搜集到的样本来看,建塘镇流动人口的族际婚姻模式主要为汉族与藏族两个民族之间的通婚,流动人口通婚民族呈现出广而多的特点。总体上看,汉族的第一通婚民族是汉族,第二通婚民族是纳西族;藏族的第一通婚民族是汉族,第二通婚民族是纳西族。汉族与藏族流动人口的第一通婚民族均为汉族。建塘镇流动人口中的族际通婚模式以藏汉通婚为主,藏汉两族交往交流交融情况良好,其余各民族的通婚民族多样,没有出现较多的同一民族族内通婚趋势。

四、实证分析

(一)流动人口族际通婚现状

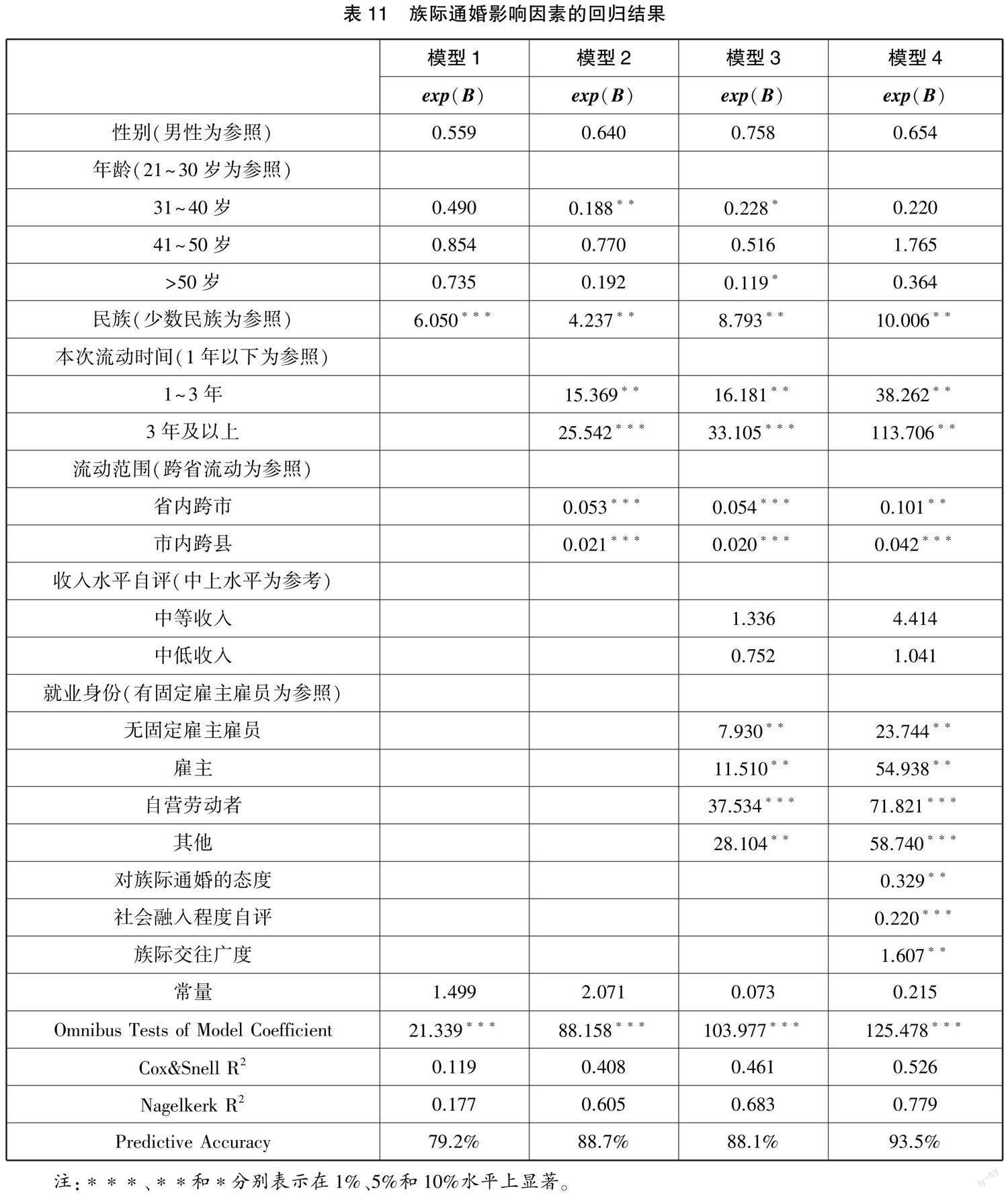

本文对调研回收的344份有效问卷进行处理,剔除未婚流动人口,已婚流动人口有180人,占样本的52.3%。為客观呈现样本的族际通婚状况及具体的通婚民族,我们对样本的民族成份与配偶的民族成份进行列联表统计(见表3)。汉藏通婚、汉白通婚与汉族纳西族通婚的分别占汉族样本的5.1%、4.4%和2.1%。在藏族样本中,藏汉通婚与藏白通婚分别占藏族样本的27.3%和13.6%(其余民族由于样本量较小,本文不作详细分析)。

通过以上分析发现样本中的族际通婚多发生在藏汉两个民族之间,汉族流动人口与当地人口规模较小的纳西族、回族、白族、彝族、苗族、普米族都存在通婚情况。值得注意的是,无论是汉族还是其他民族,族际通婚率均明显低于族内通婚率,在回答了配偶民族成份的174人中,族内通婚比例约为族际通婚比例的2.8倍,在已婚的汉族流动人口样本中,族内通婚比例约为族际通婚比例的4.7倍(见表4)。建塘镇流动人口族际通婚状况还有较大的提升空间。

已婚流动人口的通婚情况如表5所示,汉族的族内通婚率为82.5%,族际通婚率仅为17.5%;藏族的族內通婚率为54.5%,族际通婚率为45.5%。在藏族和汉族流动人口中,族内通婚率均高于族际通婚率,藏族流动人口的族际与族内通婚率差别不大,但在汉族流动人口中,族内通婚率高于族际通婚率65个百分点。汉族流动人口是建塘镇流动人口中的主体群体,不断推进汉族流动人口与当地各民族交往交流交融,有助于推进云南涉藏地区铸牢中华民族共同体意识工作。

(二)流动范围对族际通婚的影响

根据2020年第七次全国人口普查数据,与2020年相比,我国流动人口增长69.73%。人口流动是否会对族际通婚产生影响成为需要学界进行研究的重要问题。以流动范围与通婚情况做列联表显示(见表6),除市内跨乡、镇流动人口族际通婚率低于族内通婚率外,跨省流动及省内跨州、市流动的人口族际通婚率都明显高于族内通婚率。不同流动范围的流动人口的族际通婚率存在显著差异(p=0.000<0.05),即流动范围越大,族际通婚率越高。

(三)社会融入主观自评对族际通婚的影响

由于本文的研究对象是流入多民族地区的流动人口,流动人口在流入地的融入程度是否影响族际通婚也是值得关注的问题之一。表7报告不同意自己已经融入流入地的流动人口族际通婚率为88.70%,基本同意自己已经融入流入地的流动人口族际通婚率为74.7%,完全同意自己已经融入流入地的族际通婚率为46.9%。对自己是否融入当地社会持不同态度的流动人口的族际通婚比例存在显著性差异(p=0.000<0.05)。

(四)族际通婚愿望对族际通婚率的影响

两族成员的通婚愿望是否得到本族群体的支持是体现两族关系总体水平的重要标志。[4]104流动人口对族际通婚的态度是否影响该群体的族际通婚比例也被纳入本研究的视野中。表8显示不同意自己亲人与本地其他民族通婚的流动人口族际通婚率为55.6%,基本同意自己亲人与本地其他民族通婚的流动人口族际通婚率为75.6%,完全同意自己亲人与本地其他民族通婚的流动人口的族际通婚率为91.5%。对族际通婚持不同态度的流动人口的族际通婚比例有显著性差异(p=0.001<0.05)。

(五)族际交往广度对族际通婚的影响

课题组在问卷中设计“四邻(邻居)民族个数、同事/同行民族个数、红白喜事相帮民族个数、聚餐、娱乐休闲民族个数”四个指标作为测量族际交往广度的四个维度,通过软件计算得出族际交往广度的得分均值。表9中使用独立样本T检验的统计方法分析是否族际通婚与族际交往广度之间的差异,结果得出是否族际通婚对于族际交往呈显著差异,表明族内通婚样本的族际交往广度显著低于族际通婚样本的族际交往水平(p=0.024<0.05),族际交往广度越大,越可能发生族际通婚,族际交往广度越小,发生族内婚的可能就越大。

五、影响流动人口族际通婚的因素

(一)变量说明

本文将族际通婚作为因变量,选取调查中“是否族际通婚”的题项处理为二分类变量,“0”代表“否”,“1”代表“是”。根据学界对族际通婚影响因素的研究成果,将影响流动人口族际通婚的因素分为四类(自变量):

(1)个体特征。选取流动人口的性别、年龄、民族三个人口学特征考察个体特征对其族际通婚的影响。已有研究发现少数民族流动人口的族际通婚率性别差异显著,女性流动人口的族际通婚率高于男性[16]69,二十世纪八十年代后出生的新生代流动人口的流动范围和规模不断扩大,可选配偶范围和族际通婚圈也随之增大[17]100。同时考虑到本研究的因变量是族际通婚,民族类型也会影响流动人口的族际通婚率。

(2)流动特征。选取流动人口的“本次流动时间、流动范围”2个指标衡量样本流动人口的流动特征。流动时间的长短可反映出流动人口在流入地的生活、工作经验是否丰富,同时在多民族聚居区居留时间较长,也在一定程度上影响流动人口的通婚观念,进而影响其族际通婚率。流动人口的流动范围也对族际通婚率产生作用效果,流动的范围越大,流动人口所接触到人群的异质性越大,越可能发生族际通婚。

(3)经济特征。选取流动人口“对收入水平的自评”“就业身份”衡量其经济特征。考虑到直接让被访者填写收入数额可能会导致统计结果存在不准确的情况,课题组设计“您认为您目前的收入处于什么水平?”题项考察样本的收入水平,因此该变量作为类别变量纳入模型中。在调研中发现,流动人口多因经济动机发生迁移行为,流入城市很大程度上为追求更高的收入,因此,其收入水平是否影响族际通婚也纳入研究视野中。现有研究表明从事体力劳动者族际通婚率相对较低[17]102,职业也是影响流动人口族际通婚的因素之一。

(4)人际交往特征。选取“对族际通婚的态度、社会融入程度自评”与“族际交往广度”3个指标衡量流动人口的人际交往特征。对族际通婚持何种态度影响个体择偶时是否选择族际通婚。流动人口流入多民族聚居区后能较好地融入当地社会,表明流动人口的人际交往和谐多样,直接影响他们是否选择与当地的少数民族或汉族缔结婚姻,因此流动人口在流入地的社会融入程度与族际交往广度是影响族际通婚的重要因素。

表10介绍了模型中变量的赋值,因流动时间、流动范围、收入水平自评、社会融入程度自评和就业身份属于类别变量,我们将其处理为虚拟变量并作为自变量纳入模型中。将性别、年龄和民族三个人口学变量作为控制变量纳入模型中。性别和民族(少数民族作为对照组)均为类别变量,以虚拟变量纳入模型。年龄作为连续变量直接纳入模型。在问卷中“对族际通婚的态度、社会融入程度自评”2个指标采用李克特三级量表(Likert-type Scale)评分,作为连续变量纳入模型。族际交往广度取流动人口在四邻、同事、红白喜事相帮、聚餐娱乐休闲四个维度的交往民族个数作为得分值加总后计算得出均值纳入模型。

(二)流动人口族际通婚的影响机制分析

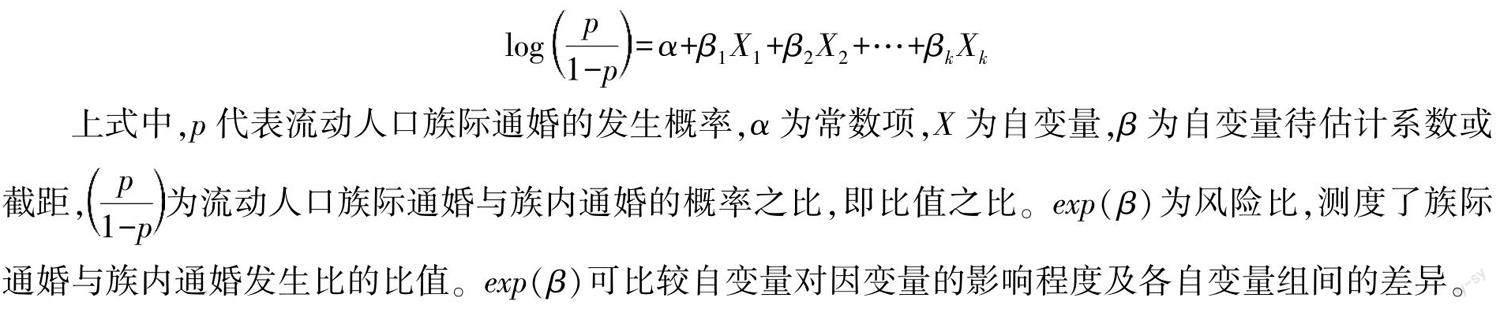

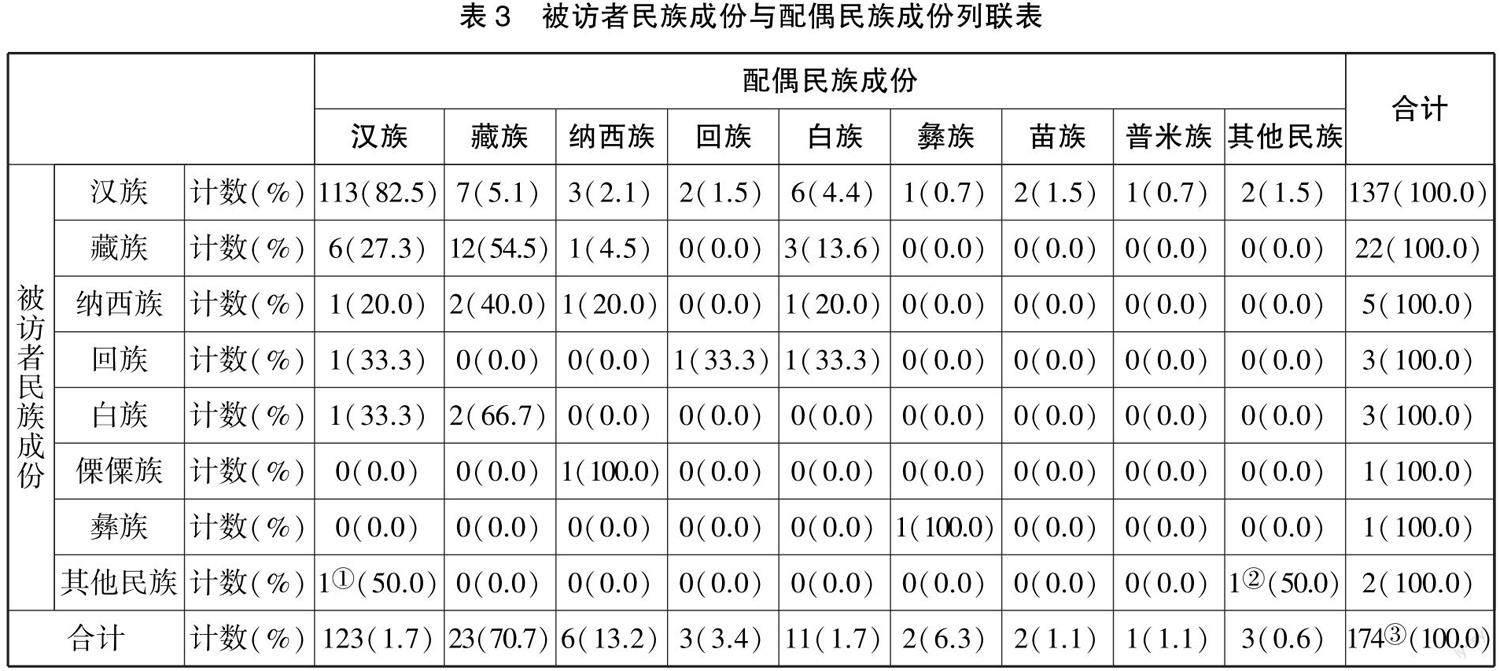

由于因变量“是否族际通婚”为二分类变量,本文选用二元logistic回归模型考察个体特征、流动特征、经济特征与人际交往特征对流动人口族际通婚的作用效果。具体模型公式如下:

表11的二元Logit模型对流动人口族际通婚的影响因素进行了分析。具体模型设置方式为在控制个体特征变量(模型1)后,采用逐步回归方法依次纳入流动特征、经济特征与人际交往特征变量(模型2至模型4),建立4个logistics回归模型。模型结果显示,在个体特征中,汉族流动人口族际通婚的发生比为6.050且在1%水平下显著,表明汉族流动人口的族际通婚率大于少数民族流动人口,汉族在婚姻中并无民族偏好和民族边界,与各民族通婚的情况均有发生。

在控制人口学变量的基础上,进一步考察流动特征对流动人口族际通婚率的影响。模型2表明,样本流动人口的流动时间变量对其族际通婚影响显著。其中,本次流动时间为1~3年的流动人口的族际通婚率通过显著性水平为5%的显著性检验,即这部分流动人口流动时间每增加1年,其族际通婚的发生比是原来的15.369倍。流动时间为3年与大于3年的流动人口族际通婚率在1%显著性水平下显著,即这部分流动人口流动时间每增加一年,相应的发生比是原来的25.543倍。随着流动人口的在本地的流动时间不断增加,接触到当地各少数民族的机会也随之增加,对多民族聚居区的民族风俗习惯的了解越深入,越可能发生族际通婚。流动范围变量在1%的显著性水平下显著,省内跨市流动人口族际通婚率的发生比高于市内跨县流动人口相应的发生比,即流动范围越大,流动人口发生族际通婚的可能越大。流动人口流动的范围越广,他们所遇到的异质性配偶的机会越大,族际通婚也越可能发生,例如省外流动人口如在本省内流动与藏族配偶相遇的机会非常小,但当他们跨省流入藏区后,与藏族配偶缔结婚姻的机会增大。

根据人口迁移研究的推拉理论与新迁移经济学理论等经典理论,流动人口发生迁移的主要驱动是经济因素,那么,流动人口的经济特征是否影响族际通婚?为探究这一问题我们在模型3中纳入经济特征变量。模型3控制变量的显著性与模型1和模型2基本保持一致,体现出模型较为稳定。模型3表明就业身份对流动人口的族际通婚有显著的正向作用,就业身份为雇主和无固定雇主雇员族际通婚的发生比相对较低。就业身份对族际通婚的影响与职业特性有关,自营劳动者多数在建塘镇从事餐饮和建材行业,需要亲自打理生意中的细节,在经商过程中与当地少数民族交往甚密,提高了族际通婚的可能性。就业身份为雇主的流动人口雇用当地工人经营生意,与当地各少数民族接触的机会及族际通婚发生比相较自营劳动者略低。无固定雇主雇员在城市中常常忙于工作和生计,休闲娱乐时间较少,与当地各民族接触的机会很少,故族际通婚率较低。收入水平对流动人口的族际通婚影响不显著。

在模型4中追加人际交往特征变量,对族际通婚的态度这一变量通过了显著性水平为5%的显著性检验,愿意自己或亲友与其他民族缔结婚姻的态度显著影响流动人口族际通婚的发生,这与我们的常识认知相一致。社会融入程度自评变量在1%的显著性水平下显著,流动人口能较好地融入流入地社会对族际通婚有正向推动作用,流入西部多民族聚居区的流动人口在社会融入中不存在实际困难,表明他们较好地适应当地生活和文化,其选择族际通婚的可能性也更高。族际交往广度变量通过了显著性水平为5%的显著性检验,流动人口在日常生活工作中所交往的民族朋友越多,发生族际通婚的可能性越高。

六、结 论

通过以上分析,我们可以做出以下总结:第一,建塘镇流动人口族际通婚状况还有较大的提升空间,流动人口在与各民族交往交流交融的过程中亟需更深层次的推进。第二,藏族流动人口的族际与族内通婚率差别不大。汉族流动人口是建塘镇流动人口中的主要群体,提高汉族流动人口与各民族交往交流交融的程度,深化漢族流动人口与当地各民族交往交流交融,有助于推进云南涉藏地区铸牢中华民族共同体意识工作。第三,利用二元Logistic模型对流动人口族际通婚的影响因素分析发现,个体特征、流动特征、经济特征和人际交往特征共同影响流动人口的族际通婚。汉族在婚姻抉择中并无民族偏好和民族边界,与各民族通婚的情况均有发生;流动时间的增加正向推动了流动人口的族际通婚率,流动范围越大,流动人口发生族际通婚的可能性越大;就业身份对流动人口的族际通婚有显著的正向作

用;人际交往特征变量对流动人口的族际通婚有显著影响,流动人口能较好地融入流入地社会对族际通婚有正向推动作用,尤其流入西部多民族聚居区的流动人口在社会融入中不存在实际困难,表明他们较好地适应当地生活和文化,其选择族际通婚的可能性也更高。族际交往广度变量通过了显著性水平为5%的显著性检验,流动人口在日常生活工作中所交往的民族朋友越多,发生族际通婚的可能性越大。

参考文献:

[1]马戎,潘乃谷.赤峰农村牧区蒙汉通婚的研究[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1988(3).

[2]菅志翔.中国族际通婚的发展趋势初探:对人口普查的数据分析与讨论[J].社会学研究,2016(1).

[3]徐世英,韩双嵘.当前中国族际通婚变动的影响因素[J].人口研究,2022(3).

[4]巫锡炜,陈颖.与配偶的结识场合、婚姻自主和少数民族个体族际通婚选择[J].中华民族共同体研究,2022(6).

[5]王德强,赵婕.多民族杂居城镇族际通婚状况及影响因素研究:以云南香格里拉建塘镇为例[J].民族研究,2020(3).

[6]刘中一,张莉.中国族际婚姻的变化趋势研究:基于“五普”和“六普”数据的对比分析[J].广西民族研究,2015(3).

[7]李晓霞.中国各民族间族际婚姻的现状分析[J].人口研究,2004(3).

[8]巫锡维,刀玮皓.中国各民族族际通婚的结构特征:基于社会网络分析的考察[J].人口研究,2022(2).

[9]高颖,张秀兰.北京近年族际通婚状况的实证研究[J].人口学刊,2014(1).

[10]程梦瑶.中国蒙古族、满族与汉族的族际通婚状况[J].人口研究,2022(2).

[11]刘中一,张莉.藏汉通婚十年间的变迁(2000-2010)[J].贵州民族研究,2015(12).

[12]郭志刚,李睿.从人口普查数据看族际通婚夫妇的婚龄、生育数及其子女的民族选择.社会学研究[J].2008(5).

[13]帅昭文,吴本健,陈心想.族际通婚对民族地区减贫的影响研究:以人口较少民族为例.中央民族大学学报(哲学社会科学版)[J].2020(3).

[14]薛继亮.族际通婚对生育水平的影响:来自内蒙古的验证[J].人口学刊,2016(5).

[15]梁海艳.流动人口族际通婚及其变迁趋势研究[J].人口与社会,2023(1).

[16]沈思,简小琴,徐世英.我国少数民族流动人口的族际通婚现状[J].人口研究,2019(11).

[17]简小琴,沈思.流动人口族际通婚的影响因素分析[J].统计与管理,2019(4).

[18]晏月平,李昀东,张舒贤,徐岗程.民族交融视角下云南省流动人口族际通婚变迁(2011-2018)[J].贵州民族研究,2022(6).

THE CURRENT SITUATION AND INFLUENCING FACTORS OF INTER-ETHNIC MARRIAGE AMONG THE TRANSIENT POPULATION IN MULTI-ETHNIC REGION:A Case Study of Tibetan Areas in Yunnan

Tang Guo

Abstract:The article,which is based on the first-hand survey data from the Tibetan areas in Yunnan Province,objectively presents the real situation of inter-ethnic marriage among transient population and its influencing factors. The findings are as follows:First,the greater the migration scope of transient population is,the higher the inter-ethnic marriage rate will be. Second,the greater the extent of inter-ethnic communication is,the more likely inter-ethnic marriage will occur. Third,the smaller the extent of inter-ethnic communication is,the greater the possibility of intra-ethnic marriage will be. Fourth,the binary Logistic model is used to analyze the influencing factors of inter-ethnic marriage among transient population,which finds that individual characteristics,transient characteristics,economic characteristics and interpersonal communication characteristics jointly affect whether the transient population will conduct inter-ethnic marriages.

Keywords:Multi-ethnic areas;Inter-ethnic marriage;Influencing factors.

〔責任编辑:黄润柏〕

*基金项目:国家社会科学基金一般项目“性别失衡背景下的城乡异向婚姻挤压问题研究”(21BRK005)。

①经核查问卷,该样本为汉族与傣族结婚,在下表中归类为“族际通婚”。

②经核查问卷,该样本为傣族与傣族结婚,在下表中归类为“族内通婚”。

③在样本中已婚流动人口有180人,其中6位被访者没有明确回答配偶民族成分。