渤海海域页岩油资源潜力

米立军,徐建永,李 威

(中海油研究总院有限责任公司,北京 100028)

近年来,非常规油气成为全球能源结构的重要部分,尤其是页岩油气已经成为油气理论研究和勘探开发的热点领域[1-2]。北美页岩油气历经60 余年持续不断的攻关探索,依靠水平井和体积改造技术的突破及大规模推广应用,在21 世纪初实现了海相页岩油气勘探开发的跨越式发展[3]。近10 年来,美国海相页岩油产量以年均超过25 %的速度快速增长,2021年页岩油(致密油)产量达3.52×108t,实现了由能源净进口国向能源净出口国的重大转变,也改变了全球能源供给版图和地缘政治格局[4]。

中国陆相页岩油资源丰富,地质理论基础和勘探思路逐步从“陆相页岩生油”向“陆相页岩产油”转变[3],在该理论指导下,准噶尔、鄂尔多斯、松辽、渤海湾、四川、三塘湖和柴达木等盆地的页岩油勘探均取得重要进展和突破;2021 年,中国陆相页岩油产量约为272.3×104t,其中,鄂尔多斯盆地延长组7 段页岩油产量为188.0×104t,准噶尔盆地吉木萨尔凹陷芦草沟组页岩油产量为42.0×104t,松辽盆地古龙凹陷青山口组页岩油产量为2.0×104t,松辽盆地南部页岩油产量为4.7×104t,三塘湖盆地页岩油产量为21.0×104t[4]。建立了新疆吉木萨尔和大庆古龙等国家级陆相页岩油示范区,中国陆相页岩油展现出良好发展前景。

目前,中国东部渤海湾盆地页岩油建产主要在黄骅坳陷和济阳坳陷,其中黄骅坳陷沧东凹陷孔店组二段页岩油产量为17.8×104t[5],歧口凹陷沙河街组三段(沙三段)QY10-1-1 井产油量为103.5 t/d[6],南堡凹陷沙一段NP2-46 井最高产油量为18.2 t/d[7];济阳坳陷沙四段上亚段和沙三段下亚段均获得了工业油流,古近系页岩油产量为4.6×104t[4]。尤其重要的是在持续攻关中,渤海湾盆地济阳坳陷古近系中-高演化程度页岩油勘探获得全面突破,特别是中-低演化程度页岩油的突破,大大拓展了渤海湾盆地页岩油的勘探空间,展示了一个崭新的战略接替领域[8]。

渤海海域为渤海湾盆地沉降和沉积中心,目前页岩油气勘探处于初始阶段,在渤中凹陷已有百余口探井钻遇高气测异常泥岩段,如BZ21-2-1井东营组发现260 m厚的高气测异常段,在渤中19-6构造上,多口井在东三段—沙三段钻遇气测高异常段,而在CFD23-1-1 井沙河街组泥页岩段多处可见原油[4]。从渤海湾盆地页岩油气勘探现状来看,渤海湾盆地具有极为广阔的前景,尤其是作为新生代沉积中心的渤海海域,拥有丰富的物质基础条件。明确渤海海域各洼陷页岩油特征及潜力、优选有利区带和凹陷,对于渤海海域页岩油勘探具有重要理论依据和勘探意义。

1 区域地质概况

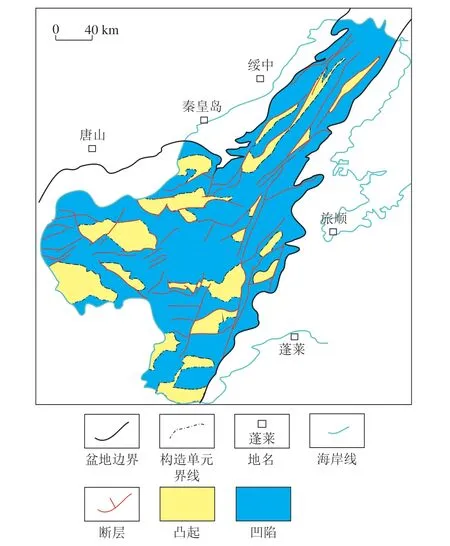

渤海海域位于渤海湾盆地东部,是渤海湾盆地新生代的沉降中心,主要划分为26 个二级构造单元,包括14个凹陷和12个凸起。目前,已经证实的资源潜力最大的富烃凹陷主要有5 个:渤中凹陷、辽中凹陷、秦南凹陷、黄河口凹陷和歧口凹陷[9](图1)。渤中凹陷是渤海湾盆地沉降中心,也是渤海海域沉积厚度最大的凹陷,新生界沉积最大厚度超10 km,面积约9 000 km2;辽中凹陷位于渤海海域东北部,是陆上下辽河坳陷向辽东湾延伸部分,呈NE-SW 向分布,新生界沉积最大厚度超10 km,面积超4 000 km2;黄河口凹陷位于渤中凹陷南部,以渤南低凸起为分隔带,新生界沉积最大厚度超7 km,面积超2 000 km2;歧口凹陷位于渤海海域西部与胜利油田接壤,新生界沉积最大厚度超10 km,面积约1 700 km2。

图1 渤海海域构造单元划分[11]Fig.1 Map showing the structural units in the Bohai Sea area[11]

渤海海域新生代地层自下而上发育古近系孔店组、沙四段、沙三段、沙二段、沙一段、东三段、东二段、东一段,新近系馆陶组、明化镇组和第四系平原组11 套沉积地层。其中沙三段、沙一段-沙二段和东三段是渤海海域全区分布的主力烃源岩层[9-12]。

2 渤海海域烃源岩特征

渤海海域以沙三段、沙一段和东三段为主要烃源岩层,但是受构造和沉积等因素控制,各凹陷烃源岩各有特点,本文重点针对渤海海域渤中凹陷、黄河口凹陷、辽中凹陷、歧口凹陷和秦南凹陷等进行分析研究。

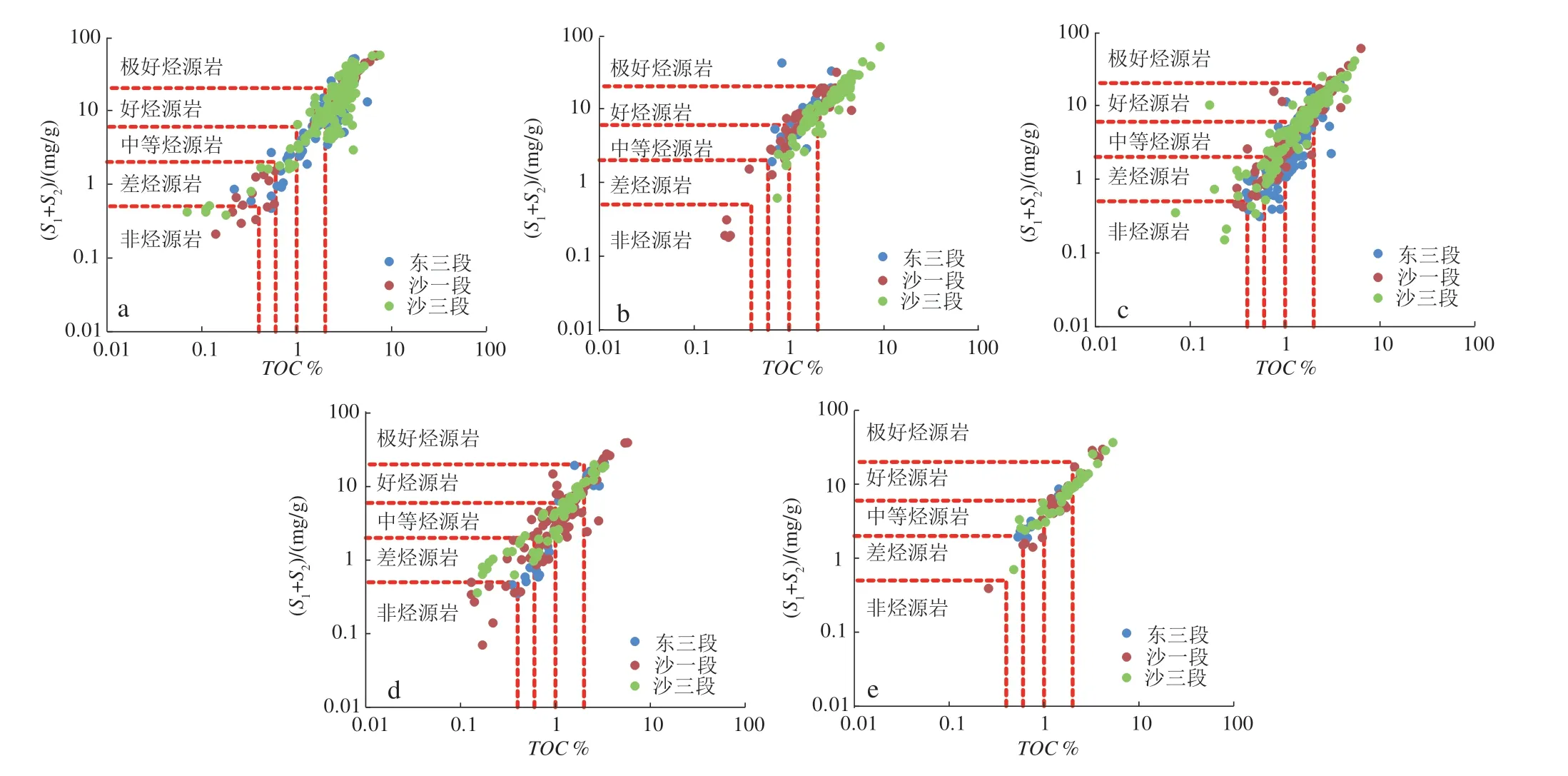

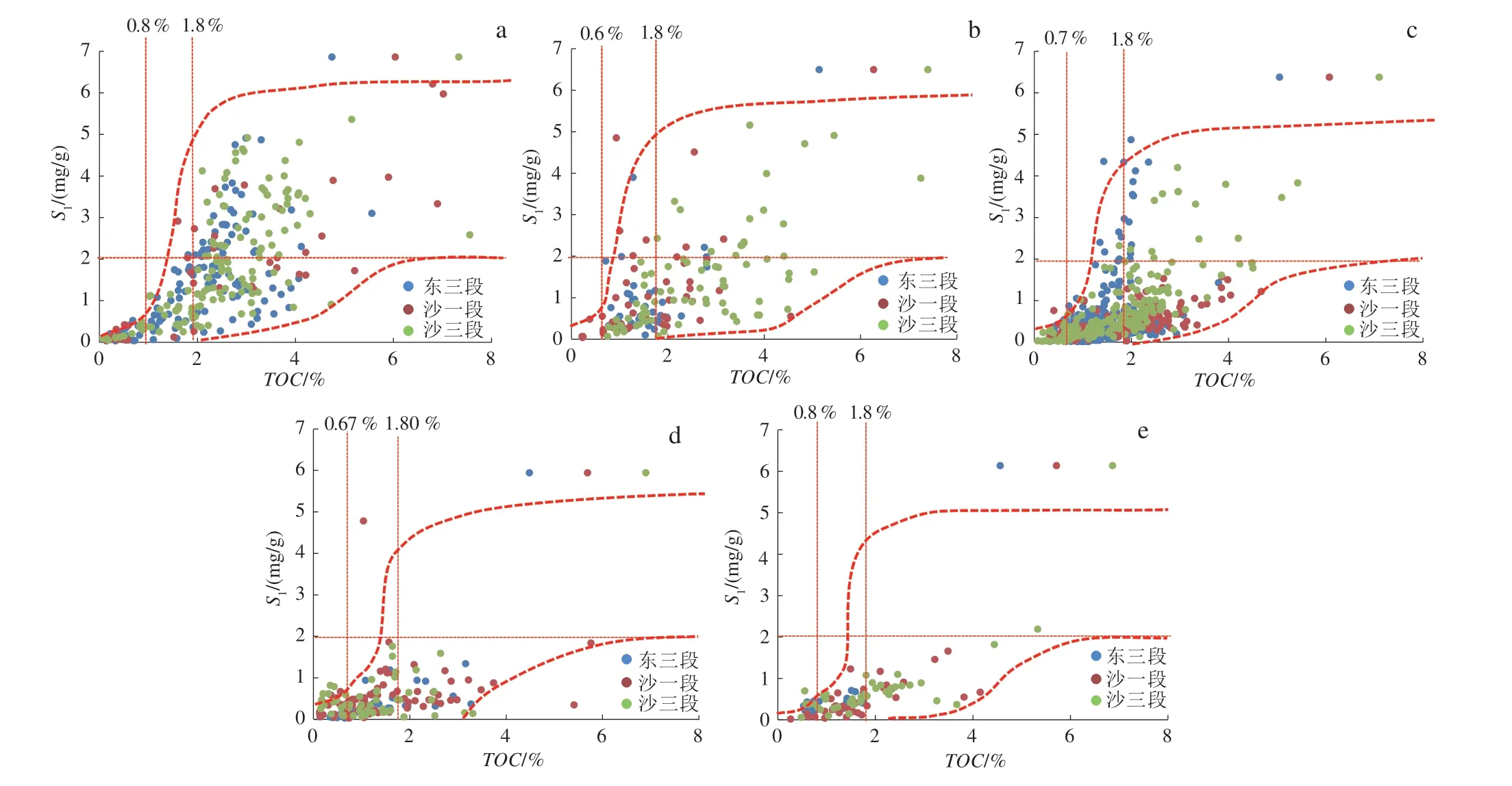

对渤海海域3 套烃源岩有机质丰度评价采用陆相烃源岩评价标准(SY/T 5735—1995)进行评价。从渤海海域有机质丰度上来看(图2),渤中凹陷烃源岩均是中等-极好烃源岩,其中沙三段、沙一段以极好烃源岩为主,东三段以中等-好烃源岩为主(图2a);黄河口凹陷烃源岩丰度分布一致,均为中等以上烃源岩(图2b);辽中凹陷烃源岩以中等-好烃源岩为主,局部地区发育差烃源岩(图2c);歧口凹陷烃源岩以中等-好烃源岩为主(图2d);秦南凹陷烃源岩以中等-好烃源岩为主(图2e)。

图2 渤海海域烃源岩评价Fig.2 Evaluation of source rocks in the Bohai Sea area

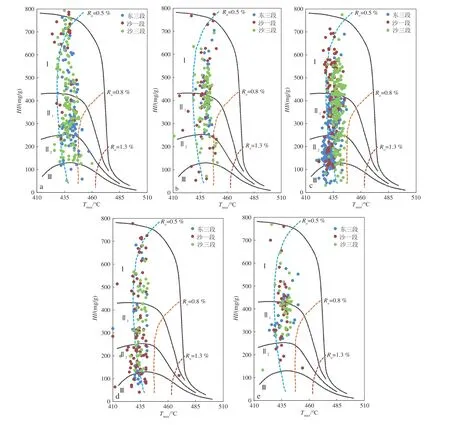

从有机质类型上来看(图3),各凹陷3套烃源岩分布差异较为明显。其中渤中凹陷沙三段和沙一段烃源岩以Ⅰ-Ⅱ1型为主,东三段烃源岩以Ⅱ1-Ⅱ2型为主(图3a);黄河口凹陷烃源岩类型分布较为一致,均以Ⅰ-Ⅱ1型为主(图3b);辽中凹陷沙三段烃源岩类型以Ⅰ-Ⅱ1型为主,局部地区发育Ⅱ1-Ⅱ2型,沙一段主要以Ⅰ-Ⅱ1型为主,东三段以Ⅱ1-Ⅱ2型为主,局部地区发育Ⅲ型(图3c);歧口凹陷沙三段烃源岩类型以Ⅰ-Ⅱ1型为主,沙一段主要以Ⅰ-Ⅱ2型为主,东三段以Ⅱ2型为主(图d);秦南凹陷烃源岩类型分布较为一致,均以Ⅰ-Ⅱ1型为主(图3e)。

图3 渤海海域烃源岩有机质类型分布Fig.3 Organic matter types of source rocks in the Bohai Sea area

3 渤海海域页岩油生成演化

泥页岩储层的页岩油潜力评价,首先需要明确泥页岩含油性及含油量,尤其是具有流动性的游离烃量。目前的地球化学实验测试参数中,能直接反映泥页岩含油量的地球化学指标主要是氯仿沥青“A”含量和热解游离烃量(S1),其中应用广泛且具有可对比性的主要是热解烃量。卢双舫等[13]认为由于干酪根不仅是生成油气的主要先质,也是吸附油气的主要介质,因此需要将反映干酪根含量最直观、有效的指标总有机碳含量(TOC)、热解烃量和氯仿沥青“A”含量结合使用,才能达到对页岩油含油性和含油量进行分级评价的目的。同时基于中国陆上盆地的大量实验数据进行统计分析,通过TOC和S1呈现出的“缓慢增加—迅速增加—保持不变”的分段性,将页岩油潜力划分为分散资源、低效资源和富集资源3类[13]。

针对渤海海域泥页岩页岩油潜力,通过分凹陷进行评价,在对凹陷页岩油潜力评价的基础上,宏观对比各凹陷页岩油潜力,分析其异同点。渤海海域中渤中凹陷S1与TOC的关系具有明显的三段式特征(图4a):当TOC较低(<0.8 %)时,趋势线基本平直,S1保持稳定低值,分布在0.5 mg/g 左右,属于分散资源;当TOC介于0.8 %~1.8 %时,S1则呈现明显的上升趋势,属于低效资源;当TOC较高(>1.8 %)时,S1则保持相对稳定的高值,趋势线也保持平直,属于富集资源。黄河口凹陷、辽中凹陷、歧口凹陷、秦南凹陷泥页岩S1与TOC的关系与渤中凹陷相似,均具有三段式分布特征(图4b—e),分散资源与低效资源的TOC界限略有差异,主要分布在0.6 %~0.8 %,而富集资源的TOC界限与渤中凹陷一致,均为TOC>1.8 %。同时从图4 中可以看出,渤海海域渤中凹陷、黄河口凹陷、辽中凹陷、歧口凹陷、秦南凹陷中富集资源与低效资源S1分界线均为2.0 mg/g;因此从渤海海域各凹陷页岩油的三段式分布可以看出,渤海海域页岩油富集资源的划分界线具有一致性,从地化参数来看主要分布在TOC>1.8 %、S1>2.0 mg/g区间。

图4 渤海海域烃源岩S1-TOC关系图Fig.4 S1-TOC content cross plots of source rocks in the Bohai Sea area

渤海海域泥页岩TOC=1.8 %的稳定高值段代表了有机质丰度的临界值,烃源岩所生成的液态烃量可以满足页岩各种形式的吸附和滞留需要,丰度更高时页岩滞留油量达到饱和,即泥页岩中富含游离烃,相应的游离油也达到了高峰,这类泥页岩的含油量最为丰富,属于富集资源,是近期页岩油评价和勘探最现实的对象。而在TOC<0.7 %的稳定低值段,代表该部分泥页岩有机质丰度低,滞留油量有限,从S1<1.0 mg/g 也可以看出,该类泥页岩滞留量少且分散,以游离态分布于烃源岩孔隙中或吸附于有机质表面,属于目前难以被开发的一类资源,经济性有限,即分散资源。介于富集资源与分散资源部分,表明泥页岩中已经生成了一定的游离烃量,但是含油饱和度不如富集资源部分,具有一定的潜力,属于潜在的低效资源。

然而,也要注意到渤海海域目前测试的泥页岩样品发生了一定的轻烃损失,导致基于S1含量值评价的页岩含油性差于实际含油性,即泥页岩实际的含油性要优于依据目前数据所评价的页岩油潜力。因此综合分析认为,渤海海域沙三段、沙一段和东三段泥页岩含油性较好,具有良好的页岩油勘探潜力。

4 渤海海域页岩油可动性评价

Jarive等[14]提出含油饱和度指数(OSI)作为页岩油可动性的评价指标,OSI是表征页岩层系是否具有较高游离烃量(S1)的关键参数。国内外页岩油勘探实践证实[6,15],S1/TOC比值一般作为页岩油可动性的指标,其值越大,页岩油可动性越好[16]。

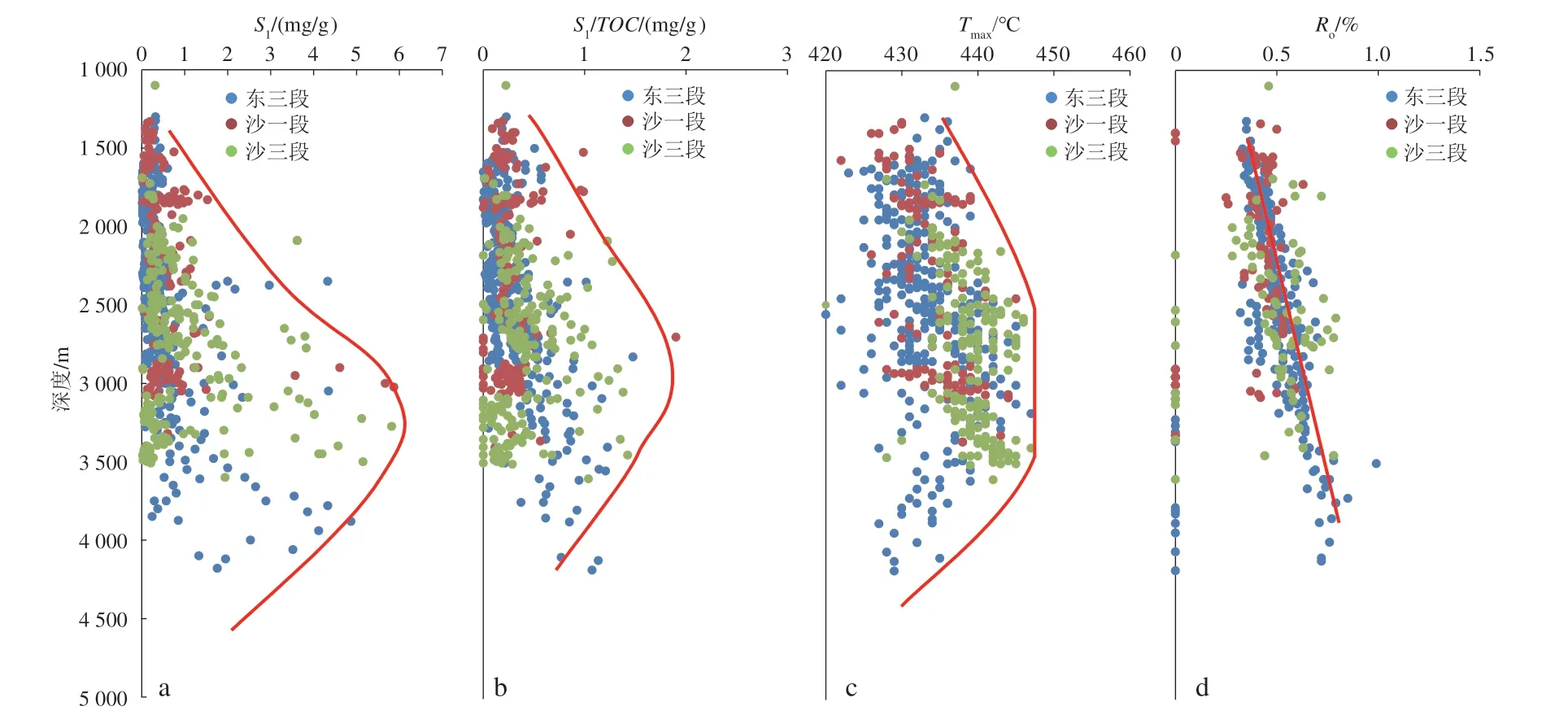

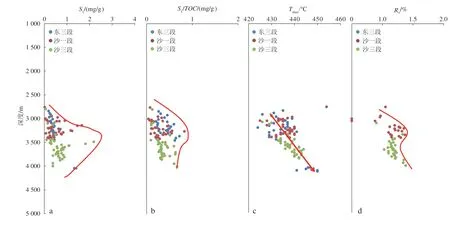

渤海海域泥页岩游离烃与深度关系表现在各凹陷中具有明显的差异性。渤中凹陷沙三段、沙一段和东三段泥页岩游离烃含量与深度关系显示(图5),S1和S1/TOC具有双高峰特征,其中埋深在3 500 m以浅S1和S1/TOC与深度呈现正相关性,为游离烃递增阶段;埋深在3 500~4 000 m 达到第一个高峰,此时0.7 %<Ro(镜质体反射率)<1.0 %,烃源岩处于中-低成熟度阶段,进入生-排烃期,生成大量游离烃,相关参数S1和S1/最高热解峰温(TOC)表现为最大,且埋深从3 500 m 开始到4 000 m,最高热解峰温(Tmax)表现出稳定的特征,并没有表现出和Ro一样随着深度增加而增大的趋势,泥页岩中游离烃达到高饱和状态,具有明显的“甜点段”特征[4];同时从图5 中可以看出,在这一阶段生烃主要为沙三段和沙一段烃源岩,即说明渤中凹陷沙河街组烃源岩母质具有特殊性,在中-低成熟阶段就能形成大量的游离烃,从而聚集形成游离烃富集段;埋深进入4 000 m 以深,Ro达到1.0 %以上,烃源岩进入中-高成熟阶段,而Tmax反转偏移,表明泥页岩中滞留液态烃轻质组分急剧增加,进入第二个游离烃高峰段,烃源岩主要为东三段和沙河街组烃源岩,表现出中-高成熟游离烃富集特征。对比第一和第二游离烃含量高峰,说明渤中凹陷烃源岩不仅仅在中-高成熟阶段富集大量游离烃,同时在中-低成熟阶段,沙河街组烃源岩由于母质等的特殊性[17],也能形成大量游离烃,从而聚集形成高丰度段。

图5 渤中凹陷游离烃垂向分布特征Fig.5 Vertical distribution of free hydrocarbons in the Bozhong Sag

黄河口凹陷沙三段、沙一段和东三段泥页岩游离烃含量与深度关系和渤中凹陷较为相似(图6),S1和S1/TOC同样表现出双高峰的特征,但是游离烃含量高峰深度浅于渤中凹陷。其中埋深在2 800 m 左右是第一个高峰,S1和S1/TOC分布范围都位于最大值区间,0.7 %<Ro< 1.0 %,与渤中凹陷泥页岩不同之处在于,Tmax同样进入第一个高峰期,且主要是沙一段烃源岩,代表了沙一段烃源岩在该深度范围进入生-排烃高峰期,短期内裂解生成了大量的游离烃,泥页岩内含大量高饱和游离烃;埋深在3 500 m 左右进入第二个高峰期,Ro>0.8 %,Tmax保持稳定,在此深度范围内沙三段烃源岩生成大量的游离烃,S1明显高于第一期,表明该深度范围内,沙三段烃源岩饱和游离烃,为主要富集段。从两个高峰段对比来看,第一个高峰主要为沙一段烃源岩在中-低成熟阶段形成,第二个高峰主要为沙三段烃源岩在中-高成熟阶段形成。结合前人研究,认为沙一段烃源岩主要形成与半咸水-咸水环境,烃源岩在中-低成熟阶段可以生成大量液态烃类[17],进而富集形成高丰度游离烃段。

图6 黄河口凹陷游离烃垂向分布特征Fig.6 Vertical distribution of free hydrocarbons in the Huanghekou Sag

辽中凹陷沙三段、沙一段和东三段泥页岩游离烃与深度关系主要呈现出单峰的特征,与渤中凹陷和黄河口凹陷差异较明显(图7)。辽中凹陷泥页岩游离烃高峰跨度较大,埋深在2 800~3 500 m,从数据分布层位来看,主要为沙三段烃源岩,Ro分布在0.7 %~1.0 %,Tmax表现出明显的稳定分布,与深度无明显关系;在该深度范围内,泥页岩大量生烃,游离烃在泥页岩中快速饱和-过饱和,形成富集段。

图7 辽中凹陷游离烃垂向分布特征Fig.7 Vertical distribution of free hydrocarbons in the Liaozhong Sag

歧口凹陷沙三段、沙一段和东三段泥页岩游离烃含量与深度关系和辽中凹陷相似,呈现单峰分布(图8),主峰对应的埋深主要分布在2 800~3 600 m。埋深2 800 m 以浅的部分S1/TOC极低,表现出吸附油阶段;埋深2 800 m 以深S1和S1/TOC急剧增加,而Tmax在2 800~3 600 m 垂直稳定分布,未表现出和深度的相关性,该深度即为主要的富集段。

图8 歧口凹陷游离烃垂向分布特征Fig.8 Vertical distribution of free hydrocarbons in the Qikou Sag

秦南凹陷与歧口凹陷相似(图9),沙三段、沙一段和东三段泥页岩游离烃含量与深度关系呈现单峰分布,主峰深度主要分布在3 200~3 600 m,也是主要的游离烃富集段。同时注意到,秦南凹陷烃源岩的热演化参数Ro与深度的关系和其他凹陷具有较大的差异,主要在于秦南凹陷发育火山活动对烃源岩具有明显的烘烤作用[18]。

图9 秦南凹陷游离烃垂向分布特征Fig.9 Vertical distribution of free hydrocarbons in the Qinnan Sag

从渤海海域各凹陷游离烃含量与深度的关系对比来看,均发育有高饱和游离烃,存在页岩油富集段,但各凹陷富集层段及深度存在差异,其中黄河口凹陷和渤中凹陷发育2 个深度范围的页岩油富集段,且黄河口凹陷页岩油富集段埋深较浅;辽中凹陷、歧口凹陷和秦南凹陷均发育一个深度范围内的页岩油富集段,辽中凹陷富集段埋深浅且深度范围跨度大,歧口凹陷页岩油富集段埋深浅且集中,秦南凹陷页岩油富集段埋深略深。

5 渤海海域页岩油赋存特征

页岩油具有源-储一体的特点,有机质生烃和无机矿物的协同演化控制了页岩油的赋存状态及游离烃含量[19-25]。

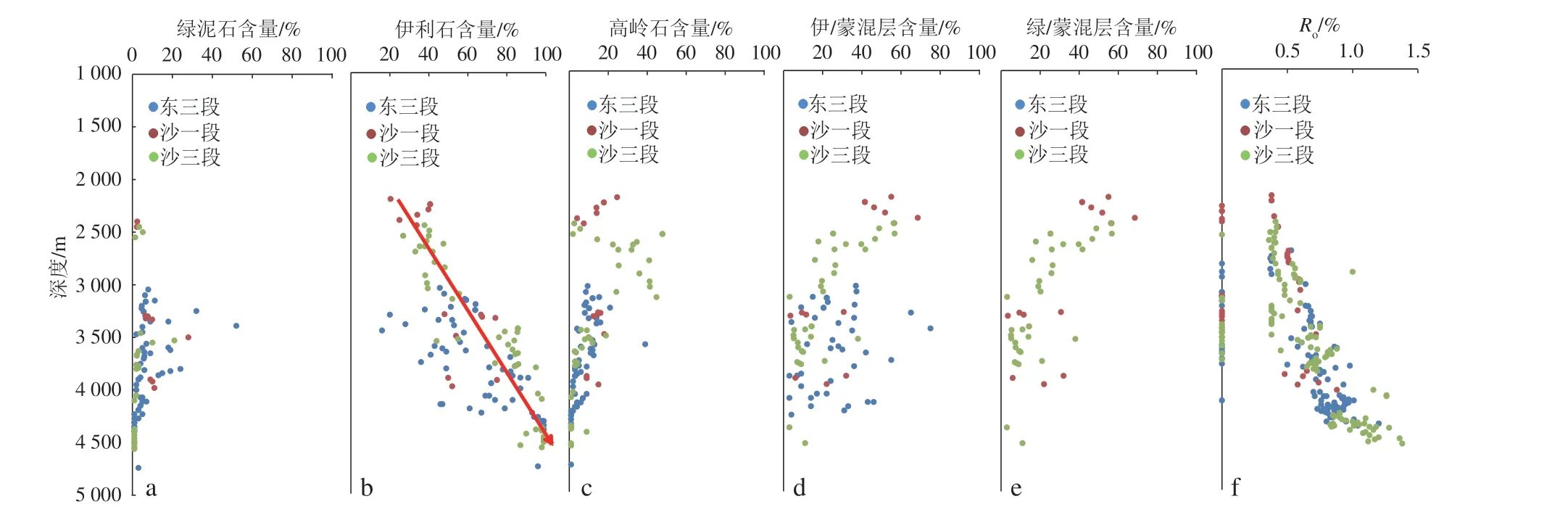

从渤中凹陷3 套烃源岩黏土矿物组分含量纵向变化关系来看(图10),整体上绿泥石和高岭石含量随着深度的增加先增大后减小,伊/蒙混层和绿/蒙混层含量随着深度增加而急剧减小,而伊利石含量则随着深度增加显著增大。从成岩-成烃协同演化的角度来看,埋深在2 500 m 左右以浅、Ro≤0.5 %的中成岩早期阶段,主要以机械压实作用为主,泥页岩处于形成阶段;当泥页岩埋深在2 500 m 以深、Ro≥0.5 %阶段,有机成烃作用(排烃、排酸等作用)对泥页岩发育演化的控制作用开始凸显:2 500~3 000 m 深度段,伊/蒙混层和绿/蒙混层随深度加大急剧减少,而高岭石随深度增加而逐渐富集,其含量由不到10 %增加到40 %左右,表明伊/蒙混层、绿/蒙混层转化为高岭石、绿泥石等矿物,在该深度范围内,伊/蒙混层和绿/蒙混层大量脱水,同时有机质开始释放大量有机酸,流体环境主要为酸性,从而以形成高岭石为主[26-28];在泥页岩埋深达到3 000 m 以深阶段,地层已基本处于封闭状态,前期酸性环境下留存的大量有机酸,溶解钾长石等含钾矿物,形成大量K+,自生伊利石的结晶速率明显增加,表现为随着深度增加,伊利石含量急剧增加[29-31],促进了黏土矿物片间孔和黏土矿物转化收缩缝的发育,大量伊利石的形成转化过程中通过离子置换作用使有机质脱离黏土矿物,促进了有机质从吸附态向可溶态转化,游离烃开始局部富集,同时伊利石的形成转化过程促进有机质的脱羧反应,释放的大量二氧化碳形成碳酸,促使方解石等碳酸盐类矿物发生溶蚀,形成大量的孔隙[8];大量游离烃和二氧化碳的生成在封闭地层中产生增压积累,从而导致页岩内部产生大量微裂缝,孔、缝网络体系形成并进一步扩展,页岩整体储集性能变好。

图10 渤海海域烃源岩黏土矿物组分分布特征Fig.10 Clay mineral distribution in source rocks in the Bohai Sea area

因此从有机质生烃和无机矿物成岩协同演化的过程来看,在伊利石大量发育的阶段,伊/蒙混层等塑性矿物急剧减小,相应的脆性矿物比例增大,孔-缝系统变好,泥页岩吸附烃减小,游离烃增加,可动性明显加大,并导致压力增大,该阶段游离油富集程度也达到最高。宏观表现在垂向分布深度上正好对应于前文中各凹陷的页岩油富集层段。

6 渤海海域页岩油资源潜力

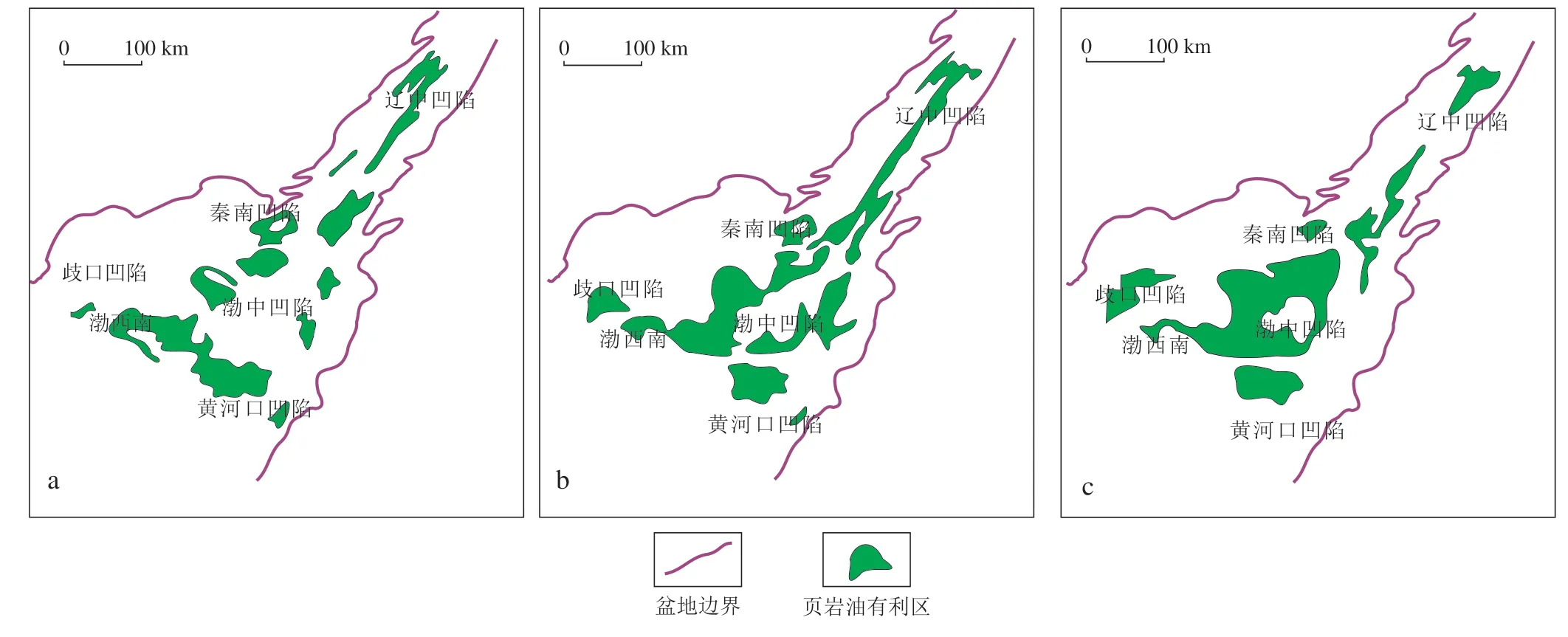

前文对渤海海域各凹陷泥页岩特征及游离烃潜力等进行了分析,从有机质丰度上认为TOC>1.8 %、S1>2.0 mg/g 的泥页岩中富含页岩油;从热演化来看,泥页岩Ro>0.7 %的液态烃范围是富集页岩油的有利层段,同时可以看出不同凹陷页岩油有利富集段门限深度有所差异,黄河口凹陷、歧口凹陷和辽中凹陷深度最浅,为2 800 m 左右,秦南凹陷和渤中凹陷相对较深,超过3 000 m。据此综合对比渤海海域3 套烃源岩TOC平面分布、Ro平面分布以及深度分布,刻画3 套烃源岩的页岩油有利区。从有利区分布图上可以看出(图11),渤海海域沙三段页岩油有利区面积近10 000 km2,沙一段页岩油有利区面积超12 000 km2,东三段页岩油有利区面积超11 000 km2。

图11 渤海海域页岩油有利区分布Fig.11 Distribution of play fairways of shale oil in the Bohai Sea area

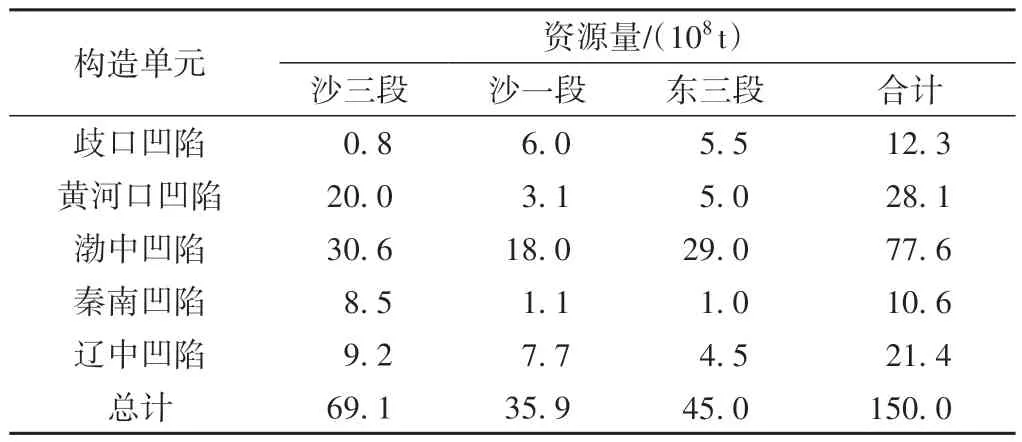

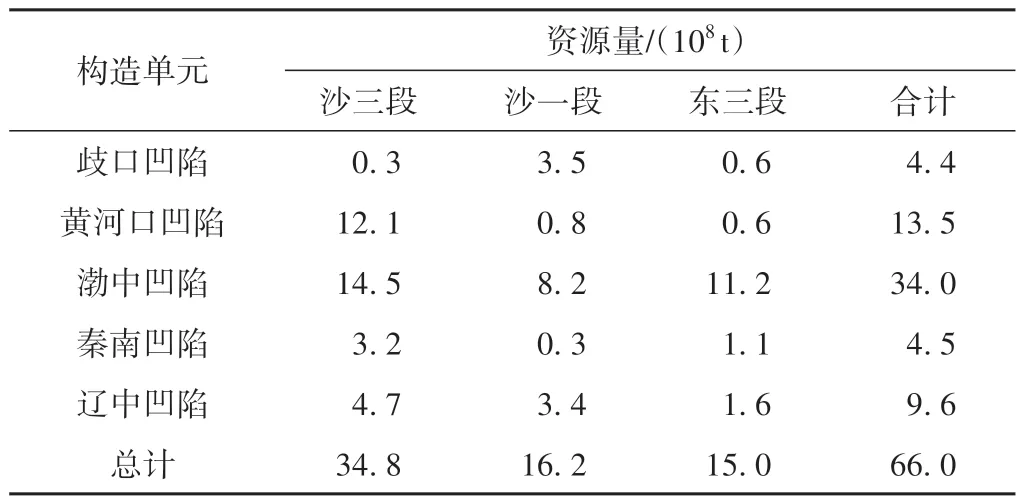

本文针对渤海海域页岩油资源潜力主要采用成因法,即按照石油天然气的成因机理,通过烃源岩生、排、滞烃量的估算,最终估算出油气聚集总量的一种地球化学方法。利用Trinity 软件,结合烃源层参数包括烃源岩厚度、TOC、Ro、热解S1和氯仿沥青“A”含量等在平面上的分布特征,对渤海海域各凹陷中3 套烃源岩页岩油资源潜力进行计算(表1),整体上渤海海域5个富烃凹陷页岩油资源潜力总计超150×108t,具体来看:歧口凹陷页岩油资源潜力超12×108t,其中东三段烃源岩页岩油资源潜力最大为5.5×108t,沙一段页岩油资源潜力为6.0×108t;黄河口凹陷页岩油资源潜力超28×108t,其中沙三段页岩油资源潜力最大,超20×108t,沙一段、东三段页岩油资源潜力相对较小;渤中凹陷页岩油资源潜力超77×108t,其中沙三段页岩油资源潜力最大,超30×108t;辽中凹陷页岩油资源潜力超21×108t,其中沙三段、沙一段页岩油资源潜力最大,近10×108t;秦南凹陷页岩油资源潜力超10×108t,其中沙三段页岩油资源潜力最大,超8×108t。

表1 渤海海域页岩油资源量分布Table 1 Distribution of shale oil resources in the Bohai Sea area

目前中国陆上页岩油领域已获得工业开发的主要是Ro≥1.0 %的中-高成熟度页岩,据于此,进一步的优选出渤海海域Ro≥1.0 %的中-高成熟度页岩油有利区及资源潜力,其中沙三段中-高成熟页岩油有利区面积超5 000 km2,沙一段中-高成熟页岩油有利区面积超4 000 km2,东三段中-高成熟页岩油有利区面积超3 000 km2。在此基础上对渤海海域三套烃源岩中-高成熟页岩油资源潜力进行计算(表2),渤海海域5个富烃凹陷中-高成熟页岩油资源潜力总计超66×108t。

表2 渤海海域中-高成熟页岩油资源量分布Table 2 Distribution of moderately to highly mature shale oil resources in the Bohai Sea area

从渤海海域3 套烃源岩有机质丰度、埋深和页岩油资源量分布情况来看,黄河口凹陷、辽中凹陷和渤中凹陷有机质丰度高、类型好,页岩油富集深度浅,资源潜力大,是现阶段最有利的勘探区域。

7 结论

1)渤海海域渤中凹陷、黄河口凹陷、辽中凹陷、歧口凹陷和秦南凹陷等5 个富烃凹陷广泛发育沙三段、沙一段和东三段3 套烃源岩。从烃源岩的丰度和类型来看,5 个富烃凹陷普遍发育优质烃源岩,成熟度适中。渤海海域页岩油发育有分散资源、低效资源和富集资源等三级资源前景,不同凹陷中富集资源的标准一致,均分布在TOC>1.8 %、S1>2.0 mg/g区间。

2)页岩油富集于伊利石发育的泥页岩中,富集段分布在各凹陷有所差异。黄河口凹陷和渤中凹陷均发育2 个深度范围的页岩油富集段,且黄河口凹陷页岩油富集段埋深较浅,分布在2 800 m左右;辽中凹陷、歧口凹陷和秦南凹陷均发育1 个深度范围内的页岩油富集段,辽中凹陷富集段埋深浅且深度范围跨度大,歧口凹陷页岩油富集段埋深浅且集中,秦南凹陷页岩油富集段埋深略深。

3)渤海海域沙三段、沙一段和东三段页岩油有利区面积均超10 000 km2。渤中凹陷、黄河口凹陷、辽中凹陷、歧口凹陷和秦南凹陷等5 个富烃凹陷页岩油资源潜力总计超150×108t,中-高成熟页岩油资源潜力总计超66×108t,其中黄河口凹陷、辽中凹陷和渤中凹陷有机质丰度高、类型好,页岩油富集深度浅、资源潜力大,是现阶段最有利的勘探区域。