农村流动家庭和非流动家庭的文化消费差异性研究

蔡春霞,孙春花

(1.北京印刷学院 经济管理学院,北京 102600;2.内蒙古财经大学 统计与数学学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

2022 年我国开启了高质量发展中实现共同富裕的新征程,共同富裕是全体人民的共同富裕,既体现了物质上的富有,也是精神上的富足。我国城乡二元结构导致的城乡差距决定了农民农村的富裕是实现全体人民共同富裕的关键,在消除了绝对贫困和全面建成小康社会背景下,农村居民对更高层次的文化消费需求成为必然。农村居民的文化消费是共同富裕过程中不可忽视的重要内容,研究农民的文化需求对共同富裕至关重要。

我国居民的文化消费水平远低于发达国家,农村居民和城镇居民的文化消费比值虽然从2016 年的2.46 减小到2020 年的1.98,但仍然有较大差距。在大力推进文化强国建设、努力改善文化消费环境、明确要“推动乡村文化振兴”的政策背景下,我国农村居民的较低文化消费水平值得关注。

对于我国文化消费发展缓慢的原因,一部分学者从宏观经济角度进行了分析,认为城乡差距较大[1-2]、社会保障水平不高[3]、供给侧改革滞后[4]、政府投入不足[5]等是主要原因,还有一部分学者从受教育程度[6]、年龄[7]、户籍[8]、家庭房贷[9]等微观视角进行了分析。但是学界对于农村居民文化消费的研究仍缺乏足够的经验论证。

随着我国市场经济的发展,大量农村劳动力退出低生产率的农业就业向城市转移[10],截至2022年底,我国乡村人口为49 104 万人,占总人口的34.8%,比2021 年减少0.5 个百分点;进城务工人员总量29 562 万人,增长1.1%,占乡村总人口的60.2%。这些原本生活在农村的农民迁移到城市或城镇务工,目的是获得更多的机会或收入,称之为农村流动家庭,城市丰富的文化产品、文化设施、文化消费习惯、文化消费环境等都会对农村流动家庭产生影响,导致其消费观念和文化消费水平发生改变,他们跟一直居住在农村没有外出打工的农村非流动家庭的文化消费水平会产生差异,形成农村流动家庭和非流动家庭之间的“二元结构”。所以,本文以农村家庭成员是否外出打工为身份认同基础,把农村家庭分为农村流动家庭和农村非流动家庭,研究其文化消费的差异,从理论上丰富农村居民文化消费的研究,也可以在实践上对乡村振兴战略和新型城镇化战略的实施提出建议参考。

一、文献综述和理论分析

(一)习惯效应对文化消费的影响

Duesenberry 最早将习惯因素纳入居民消费行为的研究中,认为居民的即期消费不仅存在“棘轮效应”[11],受到前期消费水平的影响,称为消费的内部习惯形成,还会有“示范效应”,受到周围群体消费方式和消费水平的影响,称为外部习惯形成。如崔海燕等的研究表明农村居民的消费有显著的内部习惯[12],即存在棘轮效应,而Islam等的研究表明经过一段时间的交往和互动后,外来移民的消费水平和结构更接近于流入国的居民家庭,所以农村流动家庭的消费习惯会受到城市居民示范效应的影响发生改变[13]。闫新华等通过对农村居民消费结构的实证分析也表明,城镇居民在教育文化娱乐服务方面的消费有示范效应[14]。韩丽娜等认为农村居民消费倾向下降的根本原因是消费习惯[15]。所以农村流动家庭在城市打工就业,受到城市文化消费环境和城市居民文化消费示范的影响,在消费行为上会积极融入城市文化,接受城市的生活方式,提高自身文化素养,从而改变其消费习惯,表现为文化消费行为向城市居民靠拢,存在消费结构升级的动机,这与农村非流动家庭相对保守和节俭的文化消费习惯有所区别。

(二)收入效应对文化消费的影响

收入会直接影响文化消费,并且两者呈正相关关系。Kraaykamp 等、Diniz 等、孙豪等的研究表明,收入是影响文娱消费的重要变量[16-18]。宁军明等通过实证研究发现,高收入地区农村居民的边际文化消费倾向高于其他地区[19];陆立新、刘晓红的研究表明收入是影响农村居民文化消费的主要因素[20-21]。任文龙等认为城乡收入差距显著拉大了城市和农村居民的文化消费水平[22]。

收入还可以通过影响消费观念和消费意识来间接影响文化消费,农村流动家庭受到城市居民文化消费示范效应的影响,会逐渐接受城市的消费观念和消费习惯[23]。农村流动家庭收入提高后,消费水平逐渐从物质消费的满足转向精神消费的追求,从生存型消费向发展和享受型消费转变,对个人情感、自由和个性的追求开始觉醒,最终表现为文化消费支出的提高。

(三)社会和身份认同对文化消费的影响

安东尼·吉登斯认为少数个体为了融入新型社会网络和群体,会改变自我已有的习性[24]。齐美尔认为时尚消费可以使消费者获得“群体成员感”,显示与某个社会阶层的一致性,并与其他社会阶层区分;凡勃伦认为炫耀性消费是有闲阶层维持其社会地位的必要手段,个人的消费水平受阶层群体消费水平的制约。另有部分学者认为文化消费的差异更可能是个体自我实现的过程,所以学者们从微观视角出发,认为教育水平、职业类别、社会地位、社会流动等因素都会影响文化消费。Chan 等人的研究发现不同阶层的人对文化消费有不同偏好[25]。由于西方国家不存在类似我国的城乡户籍区分导致的城乡文化消费差异问题,所以国外专门针对农村文化消费的研究比较少。国内阮荣平等的研究表明农民自身特征是影响农村居民文化消费需求的重要变量[26]。王美艳认为新生代进城务工人员的消费结构更接近城镇居民,在城市长期居留的愿望也更强烈[27]。可见阶层和身份认同对文化消费会产生影响。长期在城市打工的农村流动家庭特别是新生代农村流动家庭会通过文化消费方式的选择甚至畸形的炫耀性文化消费构建社会认同,以融入城市生活,而一直生活在农村的非流动家庭不存在这种社会认同的重新构建,所以城市流动家庭和非流动家庭由于社会认同上的差异从而影响文化消费水平。

已有的研究成果都是把农村居民作为一个整体开展相关研究,但是随着大量进城务工人员流动到城市,这些农村流动家庭成员的文化消费行为会发生变化。基于此,论文将在考虑农村家庭外出打工差异的基础上,使用中国家庭追踪调查(CFPS)数据,从微观视角深入剖析农村流动家庭和非流动家庭在文化消费方面的差异。论文的贡献在于:第一,将农村家庭按照其外出打工情况分为农村流动家庭和非流动家庭,深入研究不同性质农村家庭的文化消费情况,为我国农村文化消费提升提供新的视角;第二,使用CFPS 微观数据作为样本,为农村文化消费提升提供新的证据。

二、研究设计

(一)数据来源

鉴于对文化消费过程中个体自我实现的考察,论文使用中国家庭追踪调查(CFPS)数据库中2018 年、2016 年和2014 年的微观数据,CFPS样本覆盖我国25 个省区市。首先从各年CFPS 数据库的家庭经济库中,根据变量FID_URBAN(基于国家统计局城乡分类),抽取CFPS 数据库中的乡村家庭为研究对象,选取家庭纯收入、文教娱乐消费支出、家庭消费支出、家庭总支出等数据,然后再根据变量resp1pid(财务回答人)确定户主,从个人库中获取户主的年龄、性别、教育程度等个人信息,最后将家庭经济库和个人库合并获得农村家庭相关变量的数据库。在合并数据库中,选取对变量fo1“您家是否有人帮其他农户做农活(如帮人种田、养牲口等)或外出打工(如去城市打工)挣钱?”这一问题的回答,将农村家庭分为农村流动家庭和非流动家庭,最终得到有效样本15 619 户,其中农村流动家庭5 070户,农村非流动家庭10 549 户。

(二)模型设定与变量选择

本文构建如下的面板回归模型估计农村流动家庭和非流动家庭的文化消费差异情况:

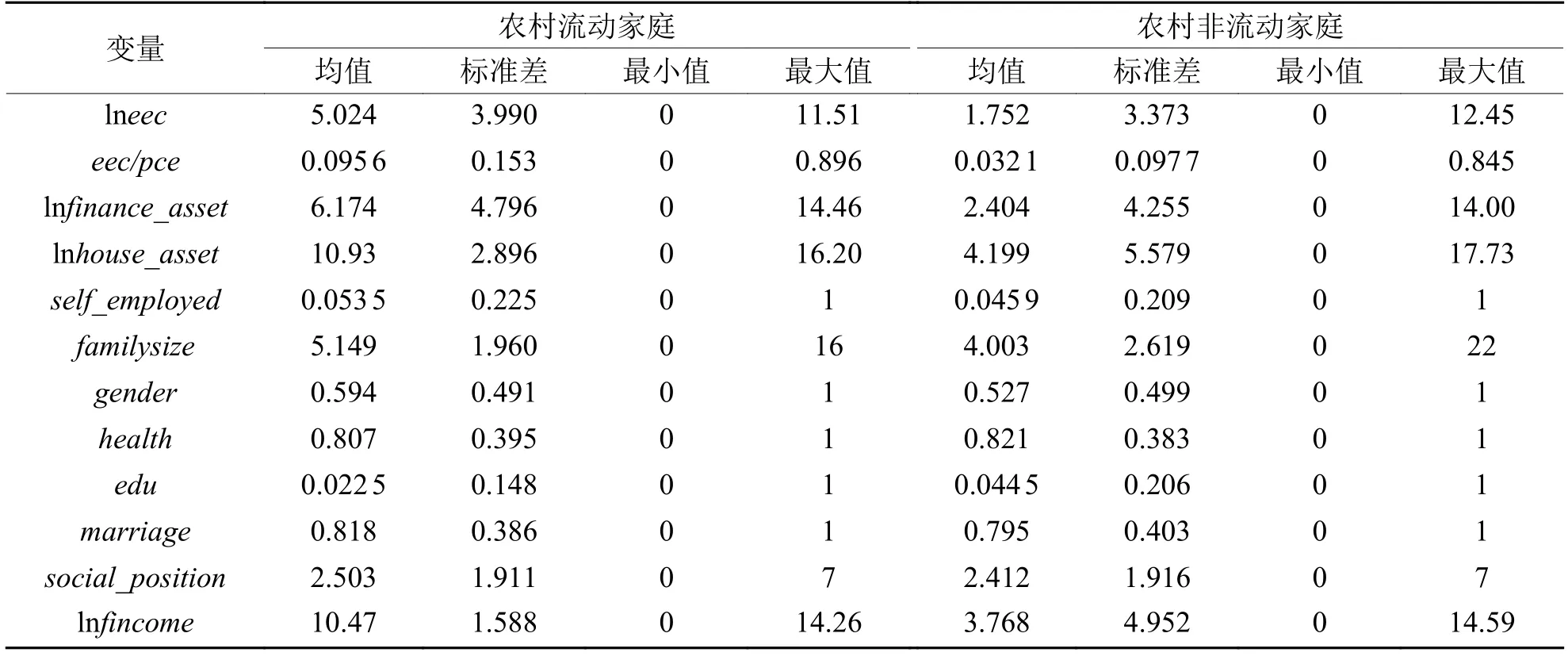

模型(1)中X为核心解释变量,表示是否为农村流动家庭(working),如果是农村流动家庭赋值为1,否则赋值为0;CC为被解释变量,表示文化消费情况,分别用文教娱乐支出(eec)、文教娱乐支出/家庭消费支出(eec/pce)为被解释变量,考察不同家庭文化消费的基本情况以及消费结构的优化,K为控制变量,分为家庭方面和户主方面两部分,家庭方面的控制变量为:家庭纯收入(fincome)、家庭总金融资产(finance_asset)、房产总价值(house_asset)、家庭人口规模(familysize)、是否从事个体经营(self_employed),如果从事个体经营赋值为1,否赋值为0。个人方面的控制变量为:性别(gender),男性赋值为1,女性为0;婚姻状况(marriage),在婚赋值为1,其他为0;教育程度(edu)大学及以上赋值为1,其他为0;身体健康(health)状况,如果受访者回答“一般”“比较健康”和“很健康”时定义为健康者,赋值为 1,其他回答则定义为非健康者,赋值为0;社会地位(social_position)的取值从1~5,1 表示很低,5 表示很高。表1 为各变量的描述统计结果。

表1 数据描述统计

三、实证结果及分析

(一)基准模型回归结果分析

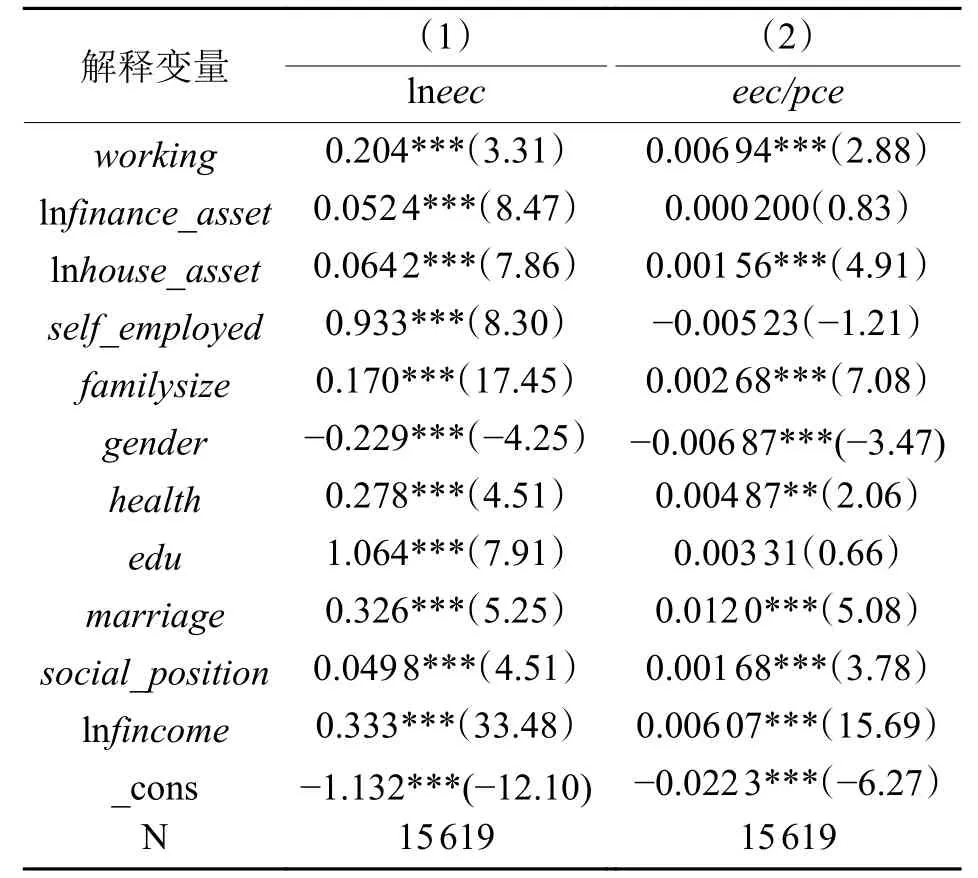

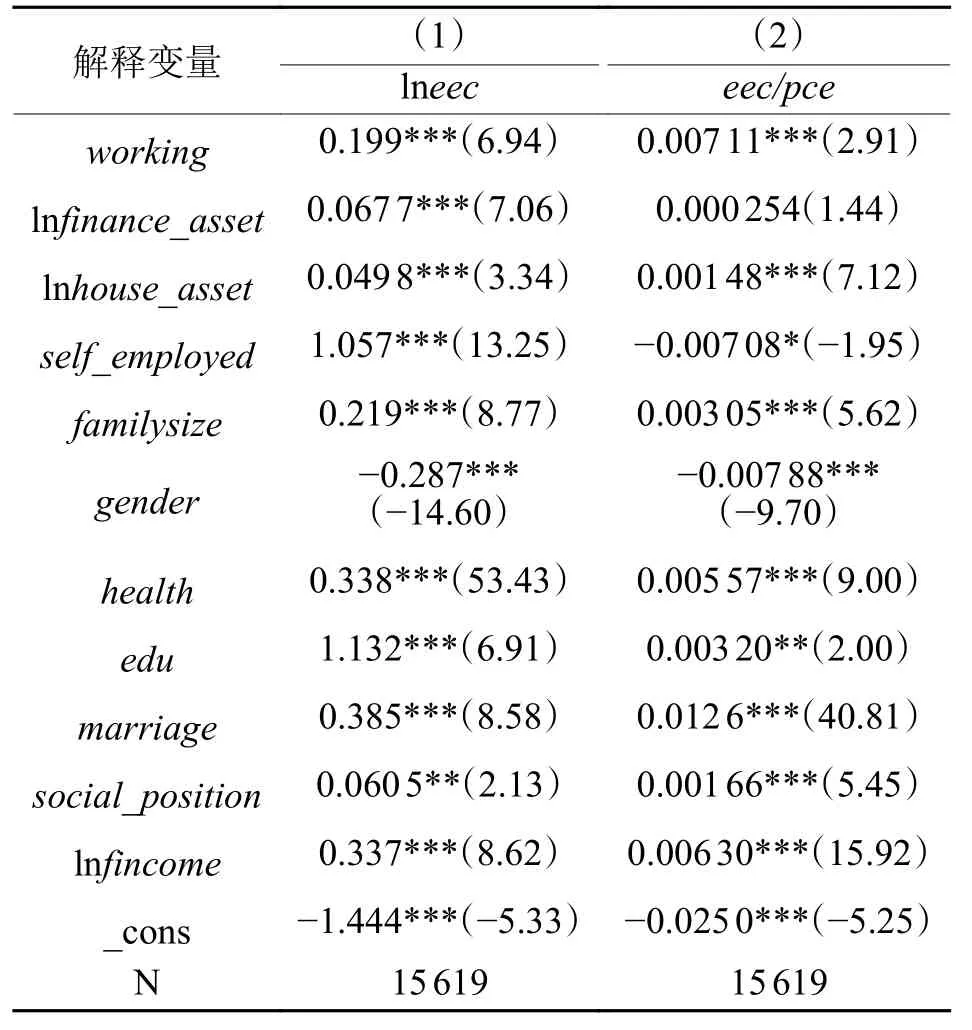

对模型(1)采用面板回归分析方法进行回归,为了消除异方差影响对连续型变量取对数,回归结果见表2。从回归结果可以看出,核心解释变量working至少在5%显著性水平下对文化消费支出、文化消费支出占家庭消费支出的比重这两个被解释变量均具有正显著性影响,而且农村流动家庭的回归系数相比农村非流动家庭,不管是文教娱乐消费支出还是在家庭消费支出中的比率都比较高。

表2 面板回归结果

从控制变量对两个被解释变量的影响程度比较来看,除了家庭总金融资产、个体经营和教育程度对文化消费支出在家庭消费支出中所占比率的影响不显著,其他控制变量对文化消费的影响程度都大于对文化消费支出在家庭消费支出中所占比率的影响,也就是说这些控制变量拉动文化消费的效果显著,但是优化消费结构的效果不明显。从各控制变量对文化消费的影响方向和程度来看,除了性别,各控制变量对文化消费的影响都为正,其中家庭教育程度拉动文化消费效应的效果最显著,因为教育程度越高的家庭,不但有更高的精神文化需求,还对文教娱乐有较强的解码能力,从而促进文教娱乐的消费。其次是从事个体经营的农村流动家庭对文教娱乐消费影响比较显著,这与经济现实吻合,从事个体经营的家庭通常有较高的收入预期,所以对较高层次的文化消费的拉动作用较强。再次之是收入、已婚家庭、身体健康状况、女性、家庭人口规模、家庭房产价值、家庭总金融资产和社会地位。从控制变量优化消费结构的结果来看,已婚家庭对消费结构优化的影响程度最大,其次是女性、家庭纯收入、从事个体经营家庭、身体健康状况等控制变量。

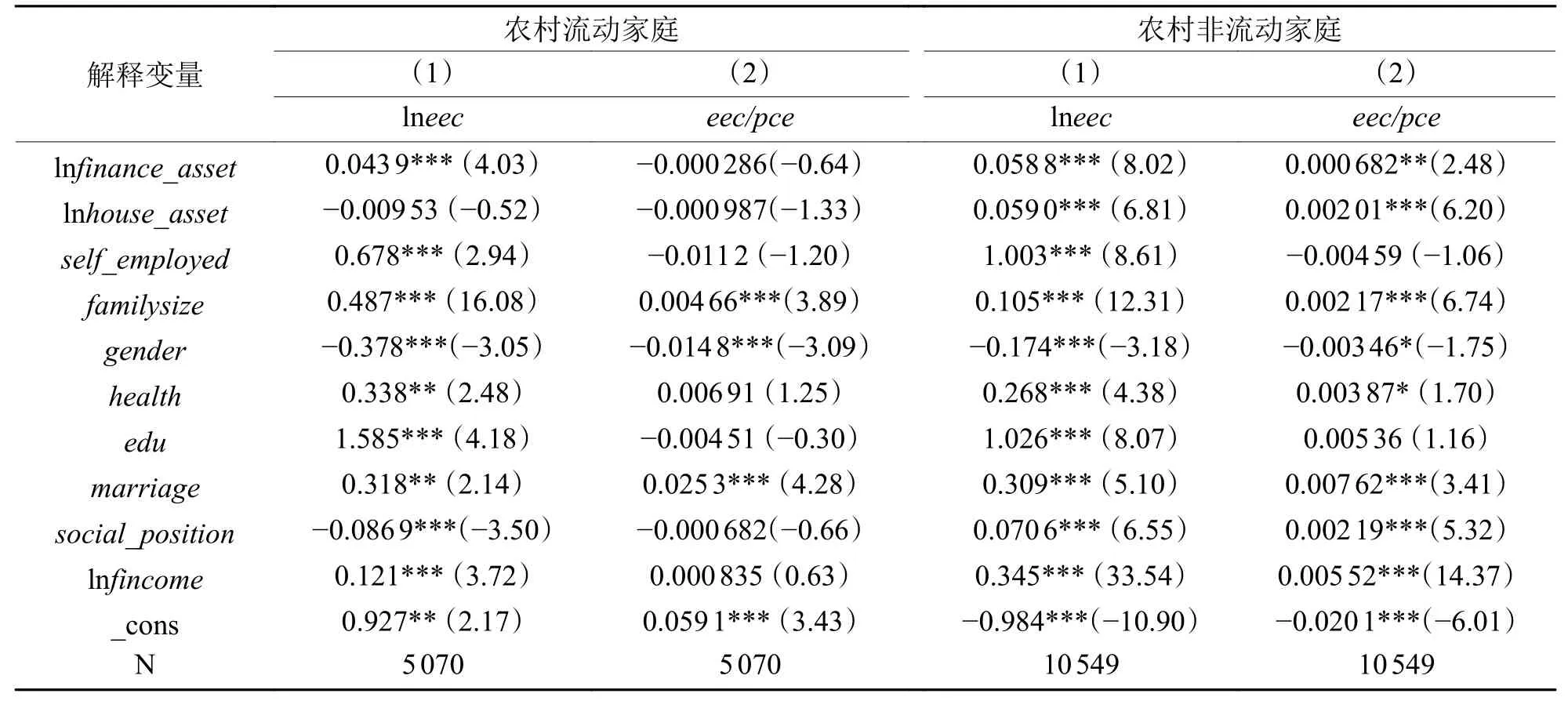

为了进一步比较农村流动家庭和非流动家庭文化消费的差异性,论文把上述模型中的控制变量作为解释变量,通过面板回归分析这些解释变量对农村流动家庭和非流动家庭文化消费的影响。面板回归结果见表3。

表3 农村流动家庭和非流动家庭文化消费差异回归结果

表3 的回归结果显示,在所有影响显著的解释变量中,各解释变量对文化消费的影响程度都超过了对文化消费支出在家庭消费支出中所占比重的影响。即文化消费支出得到了增长,但是消费结构的优化还需要时间改善,所以促进文化消费提质增效是推动文化消费升级、优化消费结构的重要条件。

从对农村流动家庭和非流动家庭文化消费的影响结果来看,对两种不同家庭文化消费支出影响最大的两个解释变量分别为教育程度和个体经营,但是这两个解释变量对两种不同家庭消费结构优化都不显著。教育程度对两种不同家庭文化消费的影响都是正向的[28],并且对农村流动家庭的影响更大。城乡教育资源不平衡一直是困扰农村地区发展的重要问题,农村流动家庭更容易感受优质教育资源带来的外部效应,所以更加重视教育费用的支出,增加教育投资会提升人力资本水平进而提高收入水平,也提升了文化消费的意愿和能力,所以教育程度越高,对农村流动家庭的文化消费支出影响越大[16]。个体经营对农村非流动家庭文化消费支出的正相关影响大于对农村流动家庭的影响。个体经营所获得的经营性收入是农村家庭收入的一项重要来源,经营性收入主要是通过养殖、种植等农业生产活动或商业化经营带来的劳动收入,所以相比较农村流动家庭,农村非流动家庭的经营性收入占比会更高,个体经营所获得的收入对农村非流动家庭文化消费的影响也会更显著。

其余解释变量中反映家庭收入和财产状况的家庭纯收入、家庭金融资产和房产总价值对农村非流动家庭文化消费支出的正向影响大于对农村流动家庭的影响,并且这三个解释变量对农村非流动家庭的文化消费支出占家庭消费支出比重都有正向显著影响,但是对流动家庭的影响不显著。所以提高农村非流动家庭的收入、家庭金融资产和房产总价值,不但会提升文化消费支出,也有利于优化消费结构。具体来讲,家庭纯收入对农村流动家庭文化消费支出的影响较小,因为农村流动家庭在城市无法公平地获得社会保障、义务教育、就业机会等公共服务,会制约其消费水平[29-30],进而会抑制一部分文化消费需求。房产价格近年来普遍上涨,房产上涨带来的财富效应[31]会促进消费及文化消费[32],但是房价上涨也会对消费产生挤出效应[33-34],并且城镇房产的附加值高于农村,农村流动家庭考虑自住、子女结婚、孩子上学、资产保值等问题,更大可能会在打工城市购房,但较大的房价收入比会导致挤出效应大于财富效应,对文化消费的抑制更为显著。家庭金融资产的增加显然可以促进文化消费,但是相比较农村流动家庭,农村非流动家庭金融资产的挤出效应更小,所以更倾向于享受型的文化消费。

反映家庭成员特征的性别、身体健康状况、已婚、社会地位对农村流动家庭文化消费支出的影响程度都大于对农村非流动家庭的影响,并且这四个解释变量对农村非流动家庭文化消费支出在家庭消费支出中的比重都显著,但是对农村流动家庭的文化消费支出在家庭消费支出中的影响只有性别和婚姻状况显著。从性别看,女性比男性对两个被解释变量的影响都显著。文化消费具有收入约束和时间约束,随着经济的快速发展和城市化水平的提高,虽然女性的平等和独立意识觉醒,女性的社会地位在提高,但是在农村多数男性还是通过工作适应社会,女性被赋予“有闲”的消费阶层,所以在文化消费领域更活跃[35]。从身体健康状况来看,家庭成员身体越健康,越有能力外出打工获得农村家庭工资性收入,从而促进农村流动家庭的文化消费。已婚家庭基于亲子教育、家庭融合等需求,对文化消费的态度更加积极,而且农村流动家庭受打工城市文化消费环境、城市居民消费示范等影响,接受城市的消费习惯,文化消费需求更旺盛[23]。社会地位对农村流动家庭的影响程度虽然强于农村非流动家庭,但是它对农村非流动家庭的各项文化消费都是正向影响,对农村流动家庭的文化消费影响为负。社会阶层会通过文化消费特征来分化和整合,农村流动家庭想融入城市的意愿使其具有较强的阶层和身份认同感,会通过炫耀性文化消费构建社会认同[36],所以社会地位越低炫耀性消费意愿越强烈,导致农村流动家庭的文化消费更显著。

家庭人口规模对农村流动家庭和农村非流动家庭各项文化消费的影响都是正向的,并且对农村流动家庭的影响更显著。很显然,家庭规模越大,文化消费水平会越高,农村流动家庭由于受到城市居民文化消费的示范效应,文化消费水平更高,并且家庭规模对于消费结构优化有促进作用。

(二)稳健性检验

为进一步说明结果的稳健性,本文通过替换模型的方式再次进行回归,考虑到异方差带来的影响,采用异方差稳健性标准误修正模型,采用XTSCC 命令继续进行回归,如果结果与前文基本保持一致,则说明结果稳健,回归结果见表4。

表4 面板回归分析

从表4 的回归结果可以看出,核心解释变量working至少在1%显著性水平下对lneec、eec/pce有正显著性影响,说明农村流动家庭更倾向于有更高的文教娱乐支出,文化消费结构也会优化,且从控制变量角度看,除了家庭金融资产对文化消费结构不具有显著性影响外,其他控制变量均至少在1%或5%显著性水平下对各自的被解释变量具有正相关显著性影响。所以替换模型后回归的结果与前文保持一致,说明回归结果具有稳健性。

(三)内生性分析

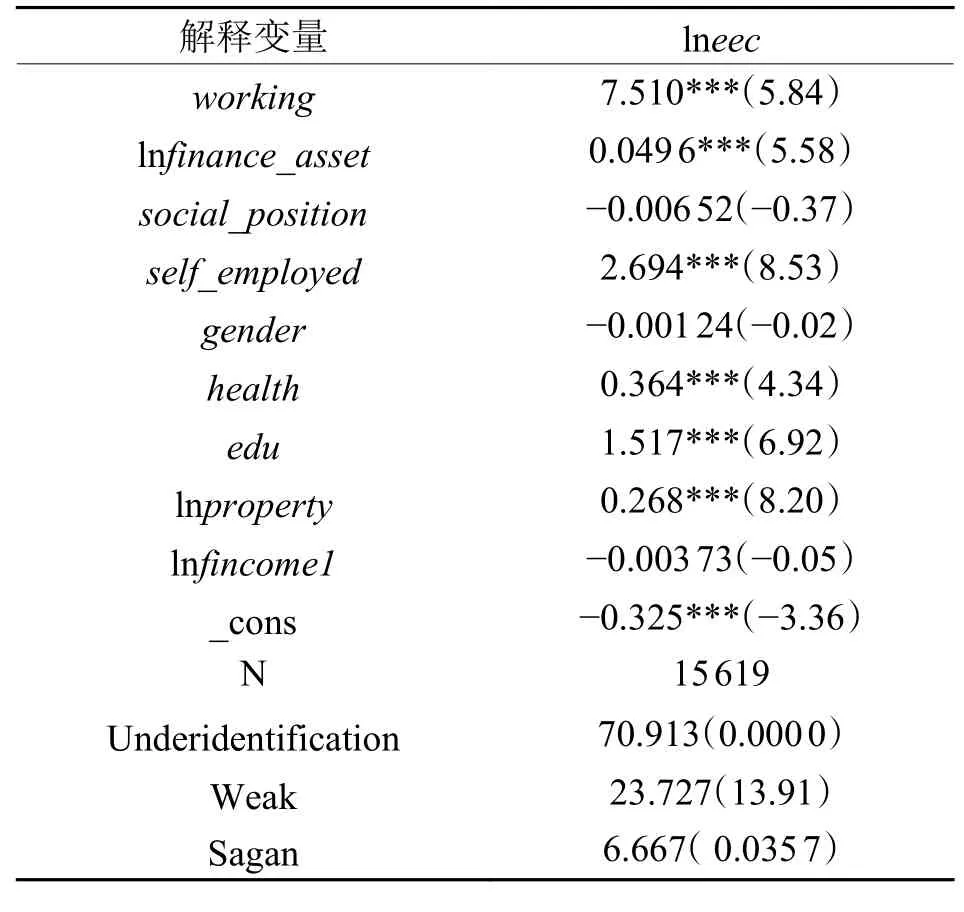

为了考虑回归结果的稳健性采用工具变量法来对回归结果进一步做检验,本文选取的工具变量为工作保障(social_security)、工作类型(jobclass)、家 庭总房产(lnhouseasset_gross)。同时为了检验工具变量的有效性,对工具变量进行了不可识别检验(Underidentification)、弱工具变量检验(Weak)以及识别不足检验(Sagan),对于不可识别检验P值如果小于0.01,说明工具变量是可识别的,弱工具变量检验如果大于 5%maximal IV relative bias,则说明工具变量不是弱工具变量,对于Sagan 检验而言,其检验P值则与其他两个检验方式相反,如果检验P值大于0.05,则说明通过过度识别检验,检验结果见表5。

表5 内生性分析

表5 结果显示,当把social_security、jobclass、lnhouseasset_gross作为工具变量时,发现模型的不可识别检Underidentification、弱工具变量检验Weak 显示均拒绝原假设,说明本文主模型的检验结果都是符合工具变量条件的,从识别不足检验Sagan 的结果来看,模型的检验P值也大于0.05,完全符合工具变量检验,从回归结果可以看出,核心解释变量working对被解释变量lneec具有正相关显著影响,且绝大多数控制变量均对被解释变量具有显著性影响,说明考虑指标内生性的情况下,外出打工是会促进文教娱乐消费的,与前文结果保持一致,因而结果具有稳健性。

四、结论与建议

(一)结论

在我国实现共同富裕的背景下,农村居民的文化消费提升是农村农民共同富裕的必要前提。本文以中国家庭追踪调查(CFPS)数据库中的农村家庭为样本,分析了各因素对农村流动家庭和非流动家庭文化消费的影响,主要结论是:第一,消费结构的优化取决于文化消费的提质升级,并且农村非流动家庭的消费结构更容易优化;第二,教育程度对农村流动家庭和非流动家庭文化消费的影响尤其显著;第三,反映家庭收入和财产状况的解释变量对农村非流动家庭文化消费支出的正向影响大于对农村流动家庭的影响;第四,反映家庭成员特征的解释变量对农村流动家庭文化消费支出的影响程度大于对非农村家庭的影响;第五,家庭人口规模对农村流动家庭和非流动家庭的文化消费支出和消费结构优化都有显著影响。

(二)建议

第一,加强对教育的投入力度,缩小城乡教育差距,多渠道增加优质教育资源供给,推进城乡教育一体化;第二,优化生育政策,综合考虑财政、税收、住房、教育、就业等相关领域的政策,建立生育支持政策体系,促进人口长期平衡发展;第三,供需两端发力,助力农村文化消费提质增效,在供给端拓展乡村文化消费新空间,需求端多渠道增加农民各类收入;第四,加快推进新型城镇化进程,统筹户籍、医疗保险、教育等相关配套领域的改革,保障进城务工人员平等享受城镇基本公共服务的权利,增加其在城市的归属感和幸福感。