山东地区非遗鲁绣研究进展

郭 敏,类延东,郭增革,姜兆辉,宋金英

(1.山东理工大学 鲁泰纺织服装学院,山东 淄博 255049;2.山东省齐鲁丝绸文化与染织技艺创新重点实验室,山东 淄博 255049)

鲁绣是一种古老的传统刺绣工艺,是山东地区的代表性刺绣,属中国“八大名绣”之一,其博采苏、粤、蜀、湘“四大名绣”之长,而又独具一格,作品擅长表现中国书画的笔墨效果,绣品清隽淡雅、质感逼真、风格粗犷中见精微,是中华民族悠久刺绣文化的重要组成部分。2021年5月,鲁绣经中华人民共和国国务院批准列入第五批国家级非物质文化遗产名录。2021年11月,山东省博物馆申报的鲁绣(衣线绣、刺绣、绒绣、费县手绣、蓬莱博绣、麻布绒绣)入选山东省省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。2022年初,山东省委宣传部等联合印发《“山东手造”推进工程实施方案》,依托非遗或传统工艺,通过创意新造,培育手造产业,推动传统手工艺的创造性转化、创新性发展,为鲁绣的创新发展带来了新契机。

1 研究数据分析

1978年,王轩[1]指出李裕庵墓出土的几件刺绣裙带、袖边、鞋面是六百多年前元代山东刺绣工艺品,是研究鲁绣极具价值的实物资料,此后国内掀起了鲁绣研究的热潮。1978年至2022年中国知网数据库以“鲁绣”为主题的国内外研究文献共160篇。按媒介分类,其中学术期刊97篇,学位论文26篇,会议2篇,报纸17篇,特色期刊18篇(如图1所示)。目前学界倾向于根据文献发表的期刊水平来评价文献质量,就学术期刊而言,其中79篇发表于非核心期刊,仅有18篇(约占19%)发表于北大核心或CSSCI期刊(含扩展版)。由此可见,当前鲁绣文献类型呈多样化分布,研究领域广泛、方向众多,但缺乏高质量的专题性探究。

图1 中国知网上鲁绣相关文献的分布情况(按媒介分类)

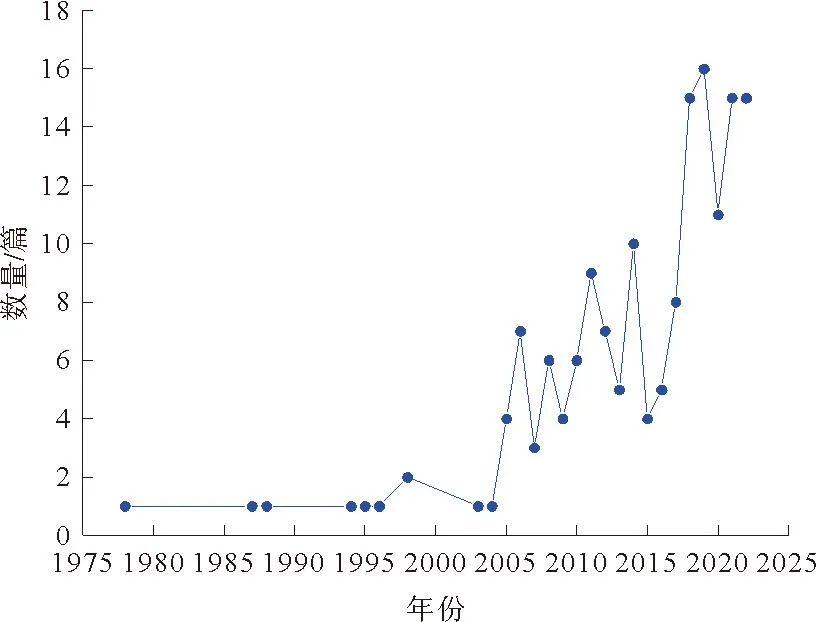

从文献发表年份来看,2005年是一个转折点,1978年至2004年共发表10篇文献,2005年之后文献发表数量呈波动上升趋势,虽然在2007年、2009年、2013年、2015年经历了短暂下降,但之后迅速回升,2018年之后每年发文量均达到10篇以上(如图2所示)。综上所述,鲁绣文献研究正处于一个从积累到突破的转折点,伴随着对鲁绣基础研究的不断深入,必然会实现由量到质的飞跃,为今后鲁绣的传承及创新发展提供了重要的理论指导。

图2 中国知网上鲁绣相关文献的发表情况(按时间分类)

2 研究视角概览

1995年《鲁绣:源远流长》[2]文中阐述到中国刺绣起源很早,最初仅限于帝王公卿使用,自春秋战国时期开始扩散至民间;齐国时期“齐郡世刺绣,恒女无不能”,此后沿袭“鲁绣”之称。现阶段,鲁绣相关研究视角主要包含以下几个方面:

2.1 鲁绣的概念及界定

《中国工艺美术大辞典》中这样定义鲁绣:“‘鲁绣’,山东生产的刺绣品。因山东省简称为‘鲁’,故名‘鲁绣’,日常用品大多以棉线绣制,有挑花裤边、割花袜底、拉花围裙等”[3]。鲁绣蕴含着齐鲁大地丰富的人文内涵和地方特色,其分布以济南、青岛、威海、烟台和潍坊等大中城市为中心,辐射于山东全省以及河南、河北等邻近省份。

2.2 鲁绣的历史起源

国内诸多研究学者认为鲁绣起源于春秋战国时期的齐鲁大地,史称“鲁缟”或“齐纨”。李潇[4]从“仰韶文化遗址”中所出土的碳化丝麻绣残片推算出鲁绣起源于商周时期。王红莲[5]、许崇岫等人[6]也认为刺绣起源于商周时期,在山东临淄郎家庄一号东周殉人墓中出土的刺绣残片,足以印证鲁绣在此时已产生,鲁绣在春秋战国时期由上流社会扩散至民间,从而在齐鲁大地发展起来。

2.3 鲁绣的发展历程

伴随着齐鲁大地丝织业的兴盛发展,春秋战国时期鲁绣走进人们的日常生活。秦汉时期,山东成为全国重要的丝织品中心,据《汉书·贡禹传》记载“方今齐三服官作工各数千人,一岁费数巨万”,这里的“三服官”即负责皇族服饰的管理人员,管理着丝织物的纺织、成衣、刺绣等,可见汉代鲁绣的发展盛况。张馨元等人[7]认为鲁绣在魏晋南北朝时期虽有一定程度的发展,但真正的盛行始于元明时期,1975年山东邹县发掘的元代李裕庵墓中出土鲁绣绣品包括绣裙、袖边、鞋面,具有典型的鲁绣特征。

当前故宫博物馆收藏有《文昌出行图》、《芙蓉双鸭图》等数件明代鲁绣作品。2020年山东博物馆举办的《衣冠大成—明代服饰文化展》展出一件“白色暗花纱绣纹裙”,具有典型的鲁绣衣线绣风格和技法。伴随着清代商品经济的发展,鲁绣开始走向市场并行销全国,成为地方特色。近代山东地区鲁绣产业逐渐停滞不前。建国以后,政府大力扶持和保护鲁绣,以济南、威海、烟台为首的几座城市立足自身发展的同时积极带动鲁绣在全省发展。1952年春,张志强等七位民间艺人自发组织开展以小组为单位的刺绣生产,并逐渐发展壮大成为国有企业—济南刺绣厂,随后于20世纪60年代创立“发丝绣”,80年代开发出肖像绣。综上所述,鲁绣历史悠久,起源于商周时期,在春秋战国时期得以发展壮大,经过秦汉、魏晋南北朝、隋唐、两宋以及元明清以至近代的发展饱经坎坷与沧桑,形成了独有地域特色的艺术风格。

2.4 鲁绣的艺术特色与人文内涵

2.4.1 鲁绣的艺术特色

关于鲁绣艺术特色的研究主要从鲁绣的材质、图案、色彩以及题材与技艺等方面展开。陈晋亮[8]认为鲁绣具有材质的秀挺美感、图案的色彩意趣、题材的寓意象征三个方面的艺术特征,同时具有绣法工艺博采众长、针法丰富多样、制作流程严谨细致等技艺特色。邹玉洁[9]论述鲁绣在绣线、绣地、针法与制作工艺等方面具有彰显地域文化及历史风貌的艺术特色。高英培[10]认为鲁绣具有材质的秀挺感、色彩的审美价值、针法的多样性以及图案的审美意趣等艺术特征。

总体而言,鲁绣的艺术特点主要体现在材质(绣地、绣线)、图案、色彩以及制作工艺等方面。其一,鲁绣在材质上,绣线强韧结实、绣地精美独特;其二,鲁绣图案丰富多样,包含植物类、动物类、几何图案、文字图案以及绘画图案等;其三,鲁绣色彩粗犷豪放、色彩浓丽,常使用多纯度色彩和对比色相搭配,整体彩色对比强烈,层次分明,具有开朗奔放的地域特色气质;其四,在鲁绣制作工艺上,其绣线大多为较粗的加捻双股丝线,俗称“衣线”。鲁绣风格较其他绣种不同,多以暗花织物作底衬,以彩色强捻双股衣线为绣线,采用齐针、缠针、打籽、滚针、擞和针、镇绣(辫子股针)、接针等丰富多样针法制作而成。

2.4.2 鲁绣的人文内涵

鲁绣作为山东地区的代表性刺绣,孕育着独特的人文内涵。刘大川[11]认为鲁绣的人文内涵主要体现在粗犷豪迈的地域性格、和谐吉祥的寓意、开放包容的进取精神三个方面。王露颖[12]认为鲁绣的文化内涵在于齐鲁文化在民间刺绣中的体现以及儒家思想对鲁绣作品的影响两个方面。总体而言,鲁绣蕴含着齐鲁大地丰富的文化内涵,其色彩艳丽,绣法粗犷,彰显出齐鲁人民质朴的民风和豪爽的地域性格;同时,丰富多样的装饰纹样,既是对美好生活的向往和追求,更是儒家文化的重要展现。鲁绣在发展过程中,历经数千年的传承,秉持开放包容的精神不断创新发展,从而形成独具特色的艺术特征,这更是齐鲁人民开放包容与创新精神的展现。

2.5 鲁绣的保护与传承现状

鲁绣的保护与传承是近年来的研究热点之一,尤其是2009年鲁绣入选《山东省第二批省级非物质文化遗产名录》之后。通过文献梳理发现,当前研究主要集中于鲁绣的保护方式、传承形式与存在问题三个方面。赵芳琳[13]认为鲁绣创新型人才匮乏、销售渠道闭塞、市场价格昂贵等问题是当前鲁绣发展的现状。杨凯越[14]认为当前鲁绣的传承发展面临地域文化传播不足、缺少创新性设计等问题。李淑元[15]论述鲁绣传承发展存在手工绣发展滞后,机绣难以完全取代手工绣;行业内部缺乏统一管理,政府支持力度不足;市场竞争激烈,产品不能与时俱进;缺乏合理的质量标准及鉴定体系等问题。

由此可见,当前鲁绣发展状况不容乐观,虽然国家、省政府等出台了相关法律法规加大鲁绣的保护与传承,但相较于“四大名绣”,鲁绣的发展一直处于落后状态。同时,鲁绣的保护和传承方式较为单一,多采用博物馆收藏与展示、师徒制与工作室传承等“静态”保护形式,远远不能满足当前鲁绣的时代化创新发展。

2.6 鲁绣创新发展策略

纵观数十年的鲁绣研究,其创新发展是诸多学者的研究重点。李群英[16]提出高职院校促进鲁绣发展的八点措施,如鲁绣相关知识走入课堂、培养鲁绣技能技术人才、鼓励开展鲁绣活动、校企合作、鲁绣研究中心与服装设计专业合作等。付伟安[17]提出加强鲁绣传承人队伍建设,注重年轻人才培养;成立鲁绣行业协会,齐心协力打造规模效应;加大扶持力度,引领鲁绣创新发展等方面的建议。李淑元[15]提出成立研究协会,加大宣传力度,提升产品性价比,规范鲁绣市场等对策。

由此可见,当前鲁绣创新发展迫在眉睫,应当在相关政策指导下,一是积极探索建立传承人队伍体系,二是制定标准化生产体系,三是构建多元化展销体系,四是加快建立创新研发体系,五是打造鲁绣知名品牌,建立多样化宣传形式,六是构建鲁绣全产业链体系,以此来全面推动鲁绣创新发展。

2.7 鲁绣产品应用

近年来,国内相关学者直接或提取鲁绣元素运用到服装、家居内饰以及各类文创产品之中。殷航[18]提取鲁绣元素的材质、针法、色彩、图案进行设计再加工运用到现代服饰以及文创产品中。张雪云[19]将鲁绣应用于文创产品中的案例进行分析,将鲁绣与视觉设计、产品设计结合起来,应用于文化创意产品的设计之中。樊婷婷等人[20]提出将鲁绣应用于软装饰中。郭欢欢[21]将鲁绣艺术运用到装饰画设计中并加以创新实践。

综上所述,鲁绣的可应用范围极其广泛,包括各类服装、文创产品以及设计作品,因而对于鲁绣的创新发展,一方面需要提取鲁绣相关元素加以创新设计再应用;另一方面则是结合艺术品、现代实用作品加以再创造,从而发挥其新时代化的价值。

3 当前发展面临困境

3.1 研究水平总体偏低 研究规模不足

通过梳理“鲁绣”相关研究文献,存在发表质量不高、被引用次数较低等问题。整体而言,共有81篇文献被引用,总共被引用405次,且单篇被引用10次以上的文献仅有13篇,10次以下68篇,其中仅被引用1次的文献23篇。综合前文研究数据分析可以看出,鲁绣研究文献整体被引用次数较低,且高水平文献较少,足以看出当前鲁绣研究成果总体层次偏低,刊文质量有待进一步提高的现状。

3.2 研究视野局限,未形成系统化研究体系

当前鲁绣相关研究多集中于历史起源、发展历程、艺术特色与人文内涵、保护与传承、创新发展策略等方面,尤其在保护与传承、发展困境分析、创新发展策略方面,研究者的观点和思路各有不同,尚未形成系统化的研究体系。其一,鲁绣保护与传承研究多集中于记录式、师徒制以及工作室等“静态化”方式,而“活态化”保护与传承方式研究较少且不完善。其二,当前鲁绣加工制作研究偏重于绣地、绣线、针法以及手绣与机绣融合等方面,而对于鲁绣标准体系研究却少之又少。其三,当前鲁绣发展面临困境研究多集中于鲁绣传承人危机、品牌影响力低、创新设计不足、产业链不完善等众所周知的问题,目前研究者也针对以上问题提出了各自的对策与建议,然而针对这些问题并未进行深入探析及建立系统化的可操作性体系。

3.3 领军人才缺乏 综述类论文成果偏少

鲁绣相关学者缺乏持续性的深入研究,且研究文献中与鲁绣相关的基金资助较少,2017年至2022年9月包含4项山东省社科规划项目和1项山东省人文社会科学课题,研究课题为“鲁绣与山东近现代服饰的关系”、“鲁绣非物质文化遗产保护研究”、“鲁绣艺术知识库建设及其数字化创新设计研究”、“基于数字化技术的鲁绣保护及产品创意研究”等获得立项,在一定程度上为鲁绣保护与传承、创新设计及应用的深入研究扩展了理论与实践思路。总体而言,鲁绣相关研究学者中缺乏领军型人才,并且中国知网中缺乏鲁绣研究的综述类文章,进而导致后续研究者难以归纳总结前人的研究成果进而指导现有的鲁绣研究。

4 对策与建议

“山东手造”作为一个系统工程,依托现有的传统手工艺资源,通过创新产品类型、产业体系、发展模式等,积极培育新动能、新业态、新技术、新模式,全面提升品牌效应、壮大产业规模,增强传统工艺活态传承。依据当前鲁绣研究中存在的问题,提出以下三方面建议。

4.1 潜心深入研究,不断提升研究水平

鲁绣相关研究学者不能一味追求数量,而是注重学术研究质量,争取在核心期刊等平台上发表高水平研究成果。在研究鲁绣的过程中,研究者需要对现有的文献资料进行整合分析,保持独立性的思考,找准切入点,不断开拓创新,探索新方向、新思路,真正实现鲁绣学术研究的现实指导意义。

4.2 拓展研究视角,构建系统化研究体系

在当前“山东手造”致力于打造传统工艺活态传承背景下,鲁绣相关研究应当打破原有的研究视角局限,不断拓展方向和思路。相关研究学者除了以发展历程、制作加工以及创新发展等视角入手之外,应当加以结合《“山东手造”推进工程实施方案》,进行鲁绣手工艺的标准体系、设计研发、品牌建设以及全产业链等视角的深入研究,逐步构建起分层次、系统化的研究体系。

4.3 立足基础研究,打造领军型研究人才

鲁绣相关研究学者应当立足于基础研究,坚持深入研究,争取成为鲁绣研究领域的领军人才。目前已经形成了深厚的研究基础,后续研究者应积极与鲁绣非遗传承人、鲁绣研究中心及企业等加强学术交流,构建高水平研究团队,不断深入探索研究与实践,构建研究理论指导实践、用实践丰富理论研究的研究双向模式,打造领军型研究人才,同时立足于前期研究成果,不断梳理总结,积极探索未来鲁绣研究的新趋势、新视角。

5 结语

现阶段鲁绣相关研究文献日益增多,研究成果整体呈上升趋势,然而相较于苏、湘、蜀、粤“四大名绣”相关领域,鲁绣的研究水平和发展规模还存在较大差距。从发展的眼光来看,鲁绣相关研究还需要进一步提升研究的深度与广度,尤其在当前“山东手造”工程推动下,鲁绣面临着新的发展机遇与挑战,在新的契机下突出创意引领、创新驱动,实现创新发展,加强品牌建设、壮大产业规模,在传统手工艺的发展长河中迸发出新的生命力是当前鲁绣发展研究的重中之重。