黄冈地区地质灾害特征及滑坡孕灾机理研究

王 超,邹 浩*,毛 帅,陈慧娟,朱文慧,蔡恒昊

(1.资源与生态环境地质湖北省重点实验室,湖北 武汉 430034; 2.湖北省地质局 第三地质大队,湖北 黄冈 438000;3.鄂东北区域性地质灾害防治研究中心,湖北 黄冈 438000)

黄冈市地处湖北省东部大别山南麓、长江中游北岸、京九铁路中段。区内人类工程活动日益加剧,尤为突出是居民切坡建房、公路建设、矿山开采等,由此引发的地质灾害日渐增多,尤其是汛期地质灾害频发,造成了人员伤亡和财产损失。

目前很多学者对该地区地质灾害进行了研究[1-11],例如邹浩等[1]对黄冈市在2016年多轮强降雨影响下的地质灾害发育规律进行浅析,得出了滑坡数量与降雨量的相关性;朱文慧等[6]基于滑坡特征统计研究黄冈市2016年汛期滑坡成因机理,表明该区滑坡以平缓浅层小型或中型堆积层滑坡为主,且主要沿基覆界面滑动;陈前等[10]采用信息量法和优化的样本与评价因子,评价了黄冈市地质灾害易发性,较准确地划分了地质灾害易发性分区。上述研究多是对单点或某类型地质灾害的研究,而对黄冈全域地质灾害特征研究仍显不足。

鉴于此,本文在充分收集已有资料的基础上,查明黄冈市地质环境条件、地质灾害发育特征及分布规律,根据滑动面所处岩土体类型分析滑坡孕灾机理,采用GeoStudio软件的SLOPE/W模块模拟在不同降雨条件下降雨入渗对边坡稳定性的影响。开展黄冈市全域地质灾害类型及其特征研究,有助于加深认识该地区的地质灾害特点,对于指导该地区科学防灾、精准预警和工程设计有着重要意义。

1 研究区概况

1.1 地形地貌

黄冈市地势北高南低,形成自北向南逐渐倾斜的梯级地形结构。东北部由于大别山的隆起,自然构成了长江、淮河两大水系的分水岭,海拔多在1 000 m以上;北部和东部为大别山低山丘陵,海拔多在500~800 m;中部为丘陵区,海拔多在300 m以下,谷宽丘广,冲、垅、塝、畈交错;南部为长江冲积平原,海拔在10~30 m。

1.2 地层岩性

黄冈市位于秦岭地层区的东延部分,地层出露较为齐全,自太古界至新生界均有分布。区内主要出露太古代—元古代大别杂岩,总体无序。大别杂岩主体为变形变质侵入岩类,主要由灰色和浅色片麻岩组成,前者主要为片麻状辉长岩、片麻状闪长岩等,后者主要为花岗闪长质片麻岩、二长花岗质片麻岩等[12]。其次是表壳岩,主要以大小不一的包体或捕虏体形式出现,主要岩石类型有斜长角闪岩、大理岩、石英片岩等,属于一套沉积变质岩系。除此以外区内还零星出露有中生代花岗岩。

1.3 工程地质

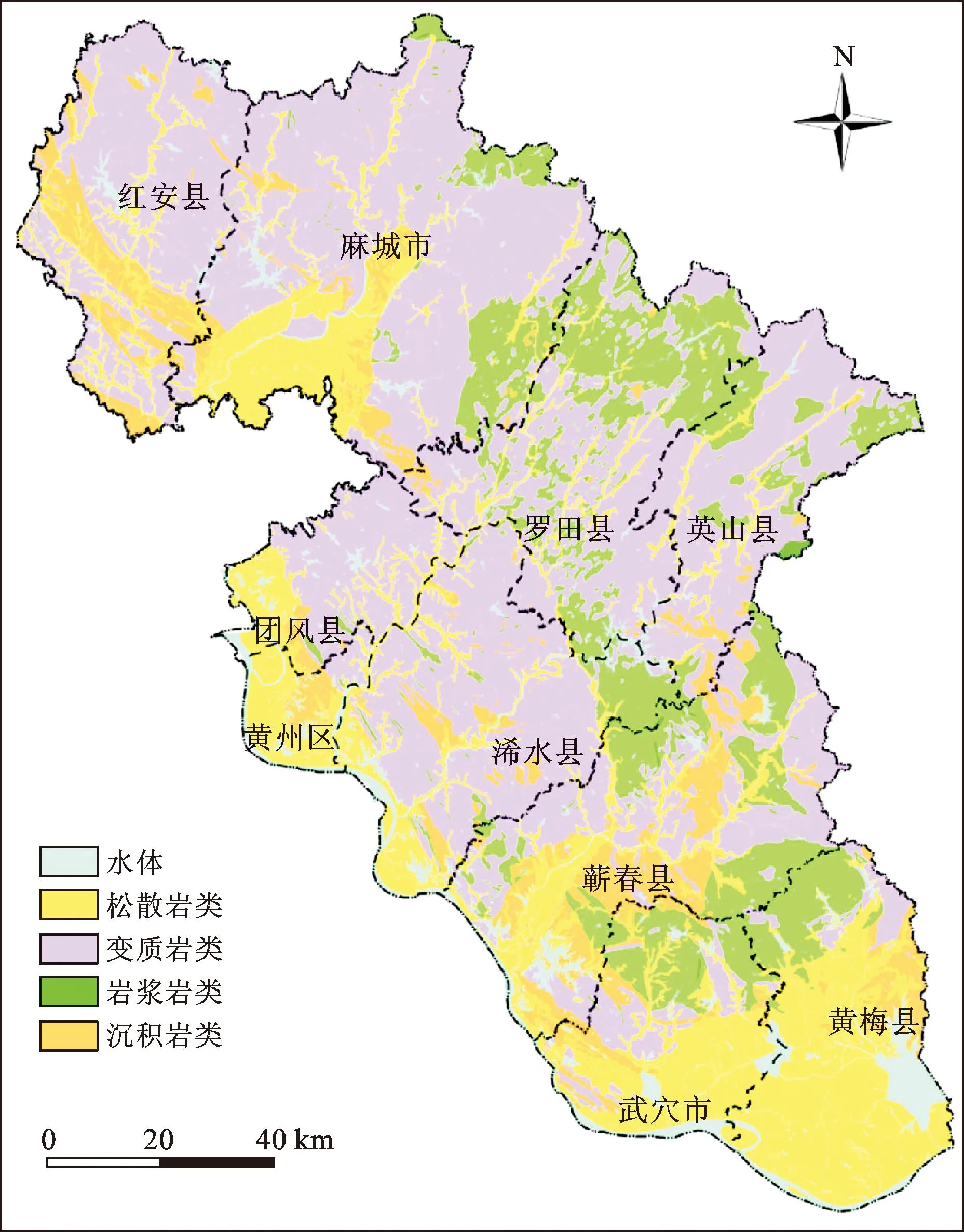

根据区内岩土体类型、结构及岩性组合,可将岩土体划分为4类(图1)。

图1 黄冈市工程地质图

(1) 软弱松散岩类。该类岩性主要为第四系冲洪积、残坡积及崩积的黏土、粉质黏土、碎石土、砂砾(卵)石、泥砾。厚度一般在1~10 m,土体松散,力学强度低。黏土、粉质黏土具有塑性,遇水易软化,局部地段分布的黏土具有胀缩性。

(2) 软弱—较坚硬变质岩类。该类岩性主要为元古界、太古界深变质的片岩、白云钠长片麻岩、斜长片麻岩等。岩性软弱—较坚硬,抗风化能力弱,力学强度较低。

(3) 较软弱—坚硬沉积岩类。该类岩性主要为白垩系紫红色石英砂岩、粉砂岩及细砂岩等碎屑岩以及少量三叠系碳酸盐岩。岩性较软弱—坚硬且易风化,力学强度低。

(4) 坚硬岩浆岩类。该类岩性为大别—吕梁期侵入岩,岩性由二长花岗岩、斑状二长花岗岩、混合花岗岩及基性岩组成。岩性坚硬,抗风化能力较强,力学强度较高。

1.4 水文地质

根据含水介质特征、地下水赋存条件和水动力特征,区内地下水分为3种类型。

(1) 松散岩类孔隙水。主要分布于冲沟地带、长江等河流两岸的漫滩和一级阶地中,松散岩类孔隙水自上而下由第四系全新统冲洪积砂、砂砾石和亚砂土、砂、砂砾石层组成,厚度一般在0~27 m,地下水位埋深为0.6~6 m。

(2) 碳酸盐岩裂隙水。主要分布在武穴、黄梅和蕲春一带。岩溶一般较发育,以三叠系中、下统最为发育,岩溶形态多为溶蚀洼地、漏斗、溶洞,地下水赋存于-100 m标高以下。

(3) 基岩裂隙水。该类裂隙水包括碎屑岩裂隙水、岩浆岩风化裂隙水和变质岩风化裂隙水。其运移受地质构造影响,径流于岩石风化壳及断裂构造带、裂隙密集带的孔隙、裂隙中。

1.5 新构造运动和地震

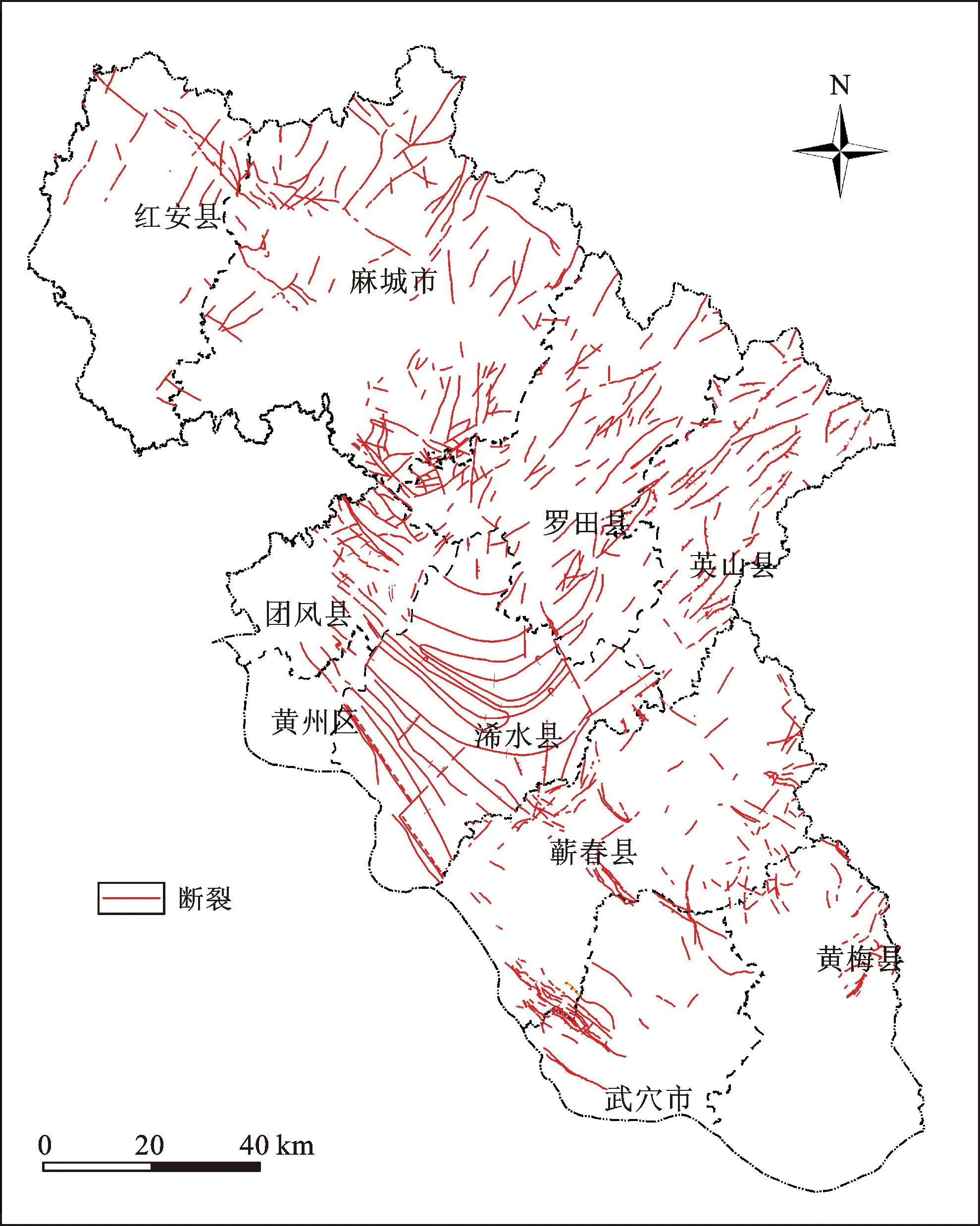

区内挽近活动强烈,主要表现为岩浆岩活动,产生褶皱、断裂等构造[13]。第四系以来,地壳运动仍以升降运动为主,地壳抬升,遭受侵蚀;平原区下降,接受沉积。黄冈市构造纲要图见图2。

图2 黄冈市构造纲要图

黄冈市境内有感地震稀少,1840—2006年共发生有感地震14次,均在6级以下,震中最高烈度为Ⅵ度,最大震源深度为20~25 km,最小震源深度<5 km,均属浅源地震。根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015),黄冈市地震动峰值水平加速度为0.05g,对应的地震基本烈度值为Ⅵ度[14]。

2 地质灾害特征

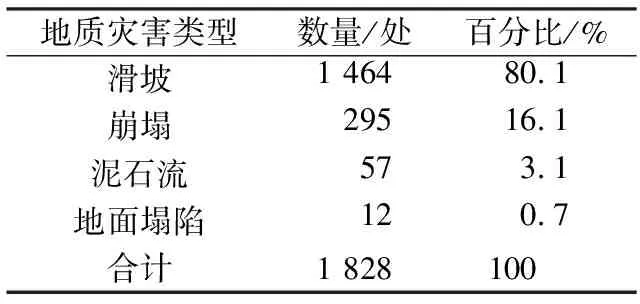

2.1 地质灾害类型

统计了黄冈市1955—2021年记录的地质灾害情况,可知该地区共调查各类地质灾害1 828处。地质灾害以滑坡为主,其次为崩塌、泥石流、地面塌陷,其中滑坡1 464处、崩塌295处、泥石流57处、地面塌陷12处,分别占地质灾害总数的80.1%、16.1%、3.1%、0.7%(表1)。根据滑坡规模等级划分标准,地质灾害以小型为主,共1 788处,其中滑坡1 447处、崩塌276处、泥石流54处、地面塌陷11处;中型地质灾害有37处,其中滑坡17处、崩塌17处、泥石流3处;大型地质灾害仅3处,其中崩塌2处、地面塌陷1处。

表1 黄冈市地质灾害分类统计表

2.2 地质灾害分布特征

2.2.1空间特征

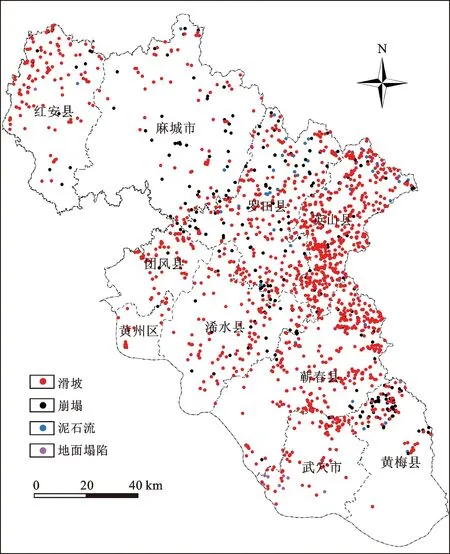

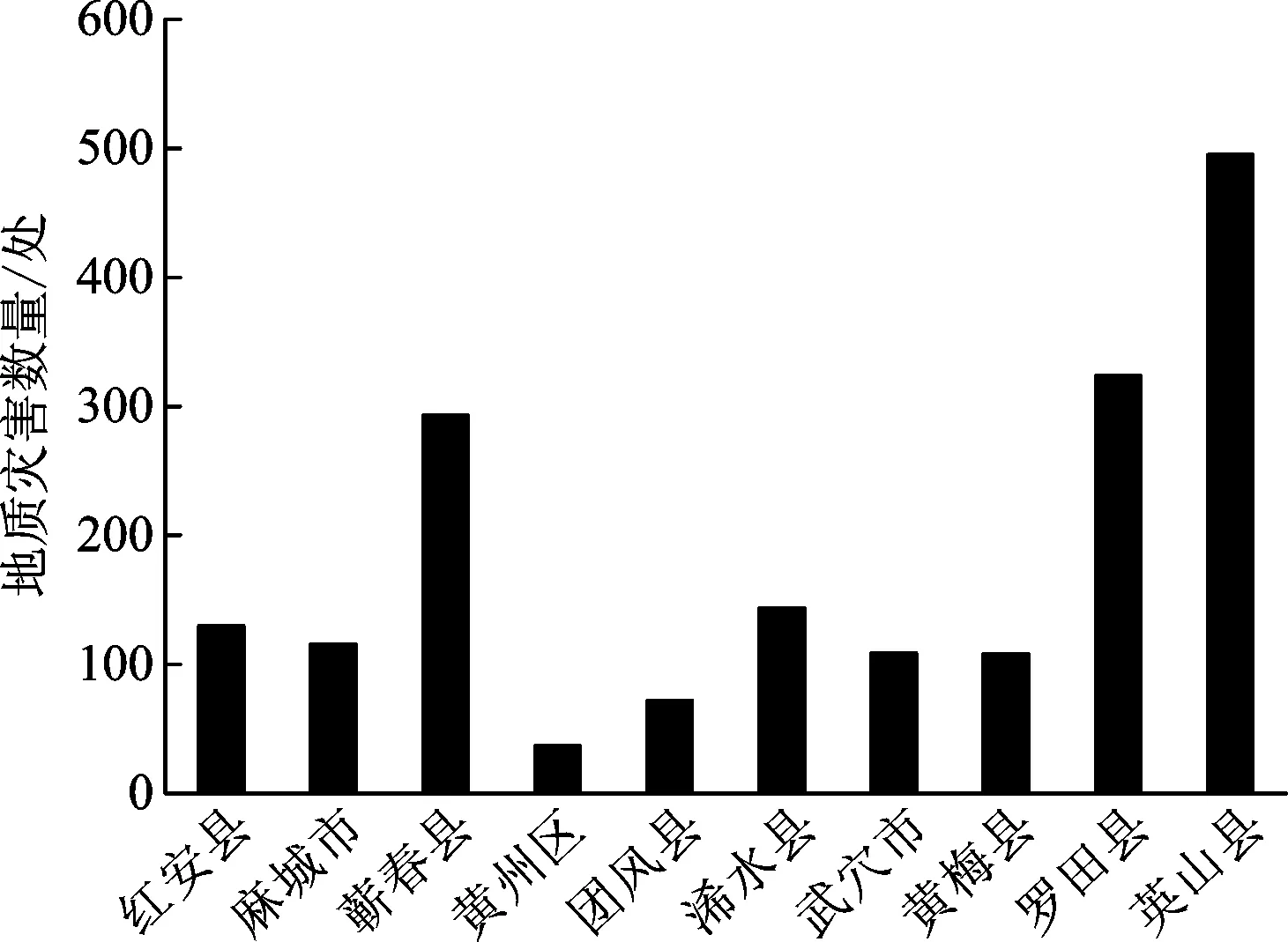

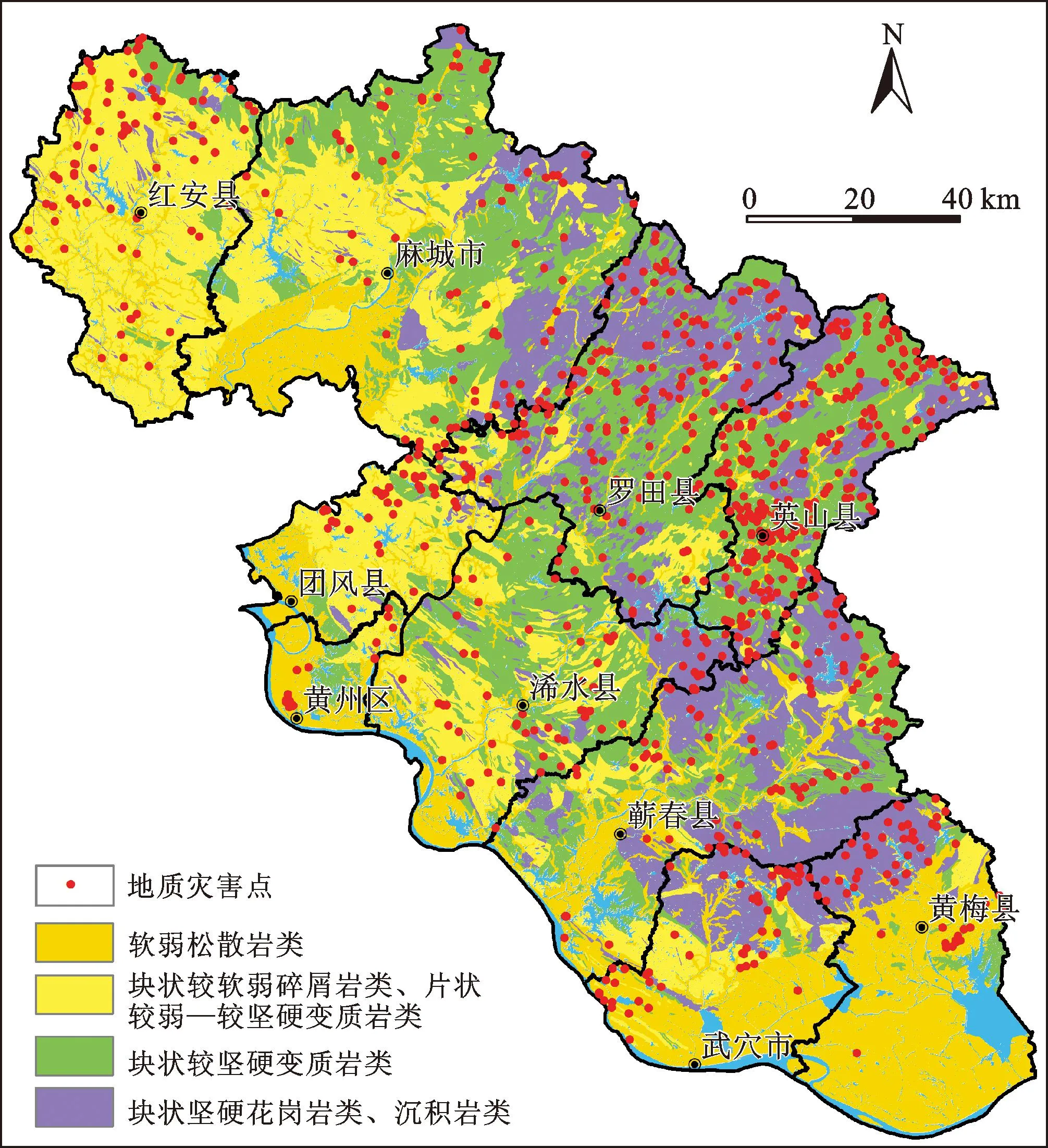

黄冈市地质灾害点遍及境内10个县(市、区)(图3)。其中英山县分布地质灾害点最多,有495处,占地质灾害总数的27.1%;其次为罗田县和蕲春县,分布地质灾害点324、293处,分别占地质灾害总数的17.7%和16.0%(图4)。

图3 黄冈市地质灾害分布图

图4 黄冈市各县(市、区)地质灾害数量统计图

英山县、罗田县和蕲春县位于黄冈市东部,而东部地区多发育坚硬花岗岩类和沉积岩类;北部、中部与南部多发育软弱—较坚硬变质岩类和软弱松散岩类,地质灾害点较为稀疏。因此,本地区岩性越坚硬,地质灾害点分布越密集(图5)。

图5 地质灾害与岩性关系图

2.2.2时间特征

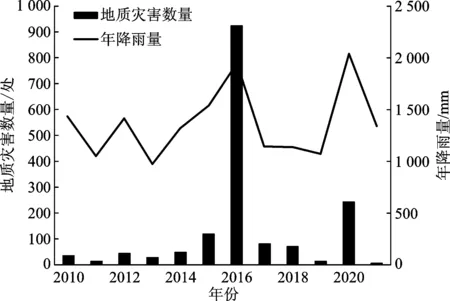

(1) 年际分布特征。地质灾害在年际分布上差异性明显。黄冈市1 828处地质灾害分布于41个年份,其中2016年发生频率最高,发育了921处,占地质灾害总数的50.4%;其次是2020、2015、2017、2018、2014年,分别发育了242、118、80、69、47处地质灾害,分别占地质灾害总数的13.2%、6.5%、4.4%、3.8%、2.6%;而1955—2013年间地质灾害发生较少,共398处,占地质灾害总数的21.8%。自2010年以来,黄冈市地质灾害呈多发易发态势,2016、2020年为高发期,这两年恰恰是降雨量最高的两个年份。总体上,强降雨气候与地质灾害发生频率呈正相关关系[15-16](图6)。

图6 2010—2021年地质灾害数量与年降雨量关系图

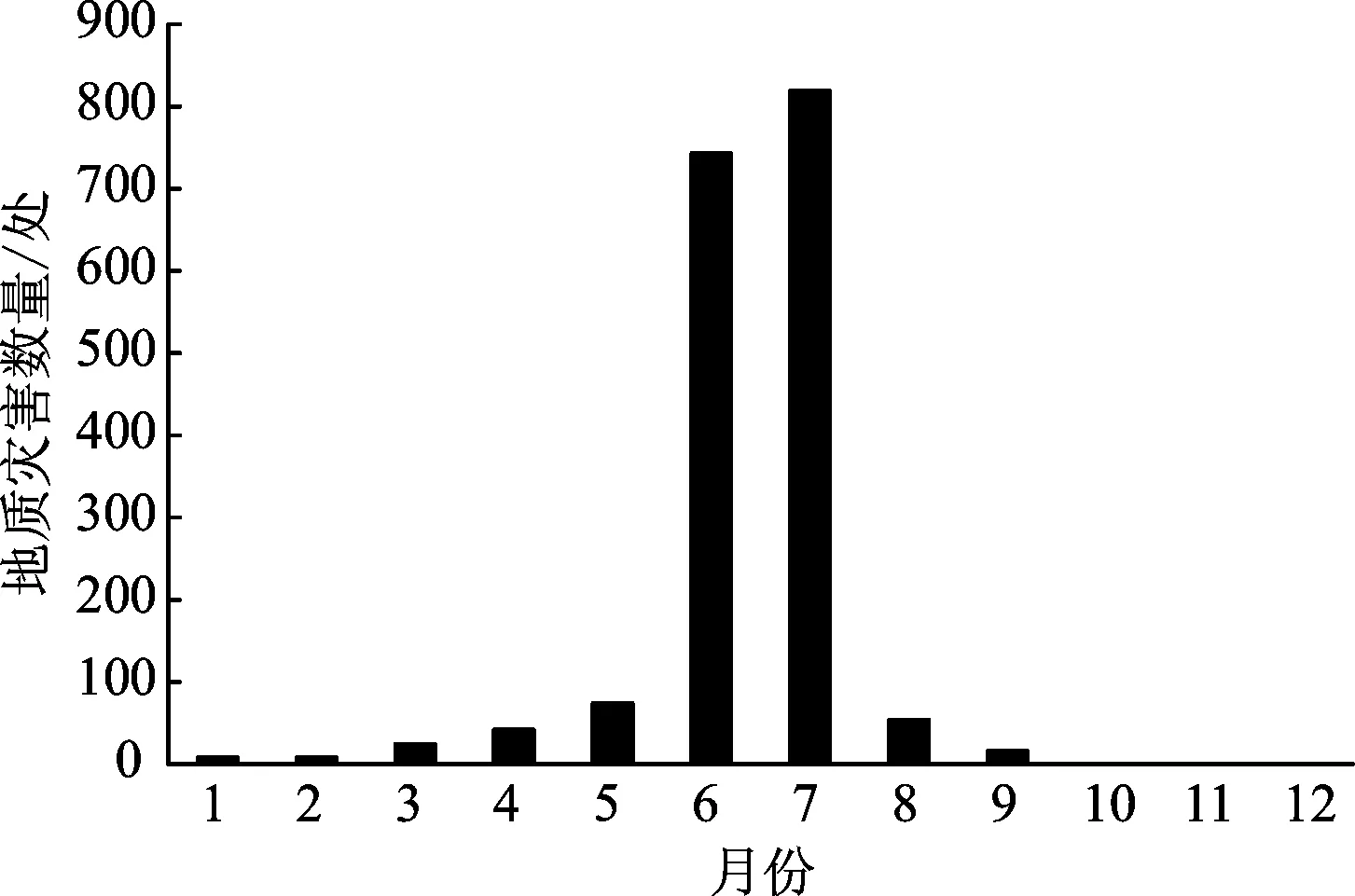

(2) 年内分布特征。黄冈市地质灾害一般集中发生在6—7月,共发生地质灾害1 562处,占地质灾害总数的85.4%,其中7月发生数量最高,占地质灾害总数的44.8%;6月发生数量也较高,占地质灾害总数的40.6%(图7)。其他10个月份发生的地质灾害合计占总数的14.6%,除了5月和8月发生数量相对较高外,其他月份发生数量均未超过30处。由此可见,地质灾害在月份上分布极不均匀,多分布于汛期5—8月,尤其是强阵雨、暴雨频发的6—7月。地质灾害的发生往往具有与大雨、暴雨同期或略为滞后的特点[17],降雨是引发地质灾害的重要因素之一。

图7 1955—2021年地质灾害数量按月统计图

2.3 地质灾害发育特征

2.3.1滑坡发育特征

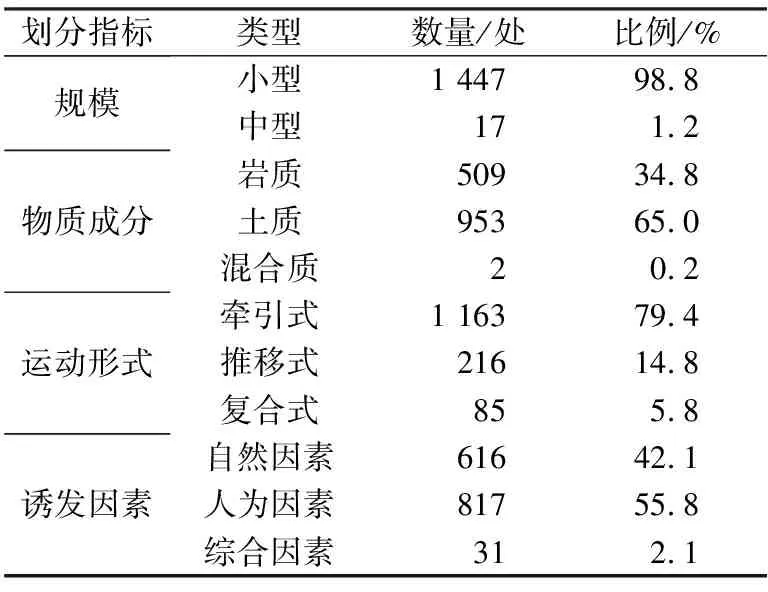

根据规模、物质成分、运动形式、诱发因素可将区内滑坡分为各种类型(表2)。

表2 黄冈市滑坡分类统计表

(1) 规模以小型为主。依据滑坡规模等级划分标准,区内无特大型和大型滑坡,中型滑坡有17处,占滑坡总数的1.2%;其余滑坡均为小型,占比98.8%。

(2) 物质成分以土质为主。黄冈市斜坡多为残坡积层,该类土体结构较为松散,透水性较好。在强降雨的作用下,土体饱和增重,黏聚力及内摩擦角下降,抗剪强度降低,最终导致滑坡变形。

(3) 运动形式以牵引式为主。牵引式滑坡产生的主要原因是人类工程活动,如建房修路、开挖坡脚,致使斜坡坡脚形成临空面,再加上强降雨等不利因素,破坏了斜坡的整体稳定性,进而引发牵引式滑坡。

(4) 该发因素以自然因素和人为因素为主。造成滑坡的主要因素为早期的人类工程活动,直接诱发因素为持续强降雨等自然因素。

2.3.2崩塌发育特征

黄冈市有崩塌295处,占地质灾害总数的16.1%。

(1) 按规模分类。依据崩塌规模等级划分标准,区内无特大型崩塌;有大型崩塌2处,占崩塌总数的0.7%;有中型崩塌17处,占崩塌总数的5.8%;其余均为小型,占崩塌总数的93.5%。

(2) 按物质成分分类。本区崩塌有土质崩塌和岩质崩塌两类,其中岩质崩塌287处,占崩塌总数的97.3%;土质崩塌8处,占崩塌总数的2.7%。土质崩塌坡面均零星分布有孤立的危石。

(3) 按诱发因素分类。区内由自然因素引起的崩塌有171处,占崩塌总数的58.0%;人为因素引起的有124处,占崩塌总数的42.0%。

(4) 按稳定性现状分类。本区处于稳定状态的崩塌有49处,占崩塌总数的16.6%;处于基本稳定状态的崩塌有182处,占崩塌总数的61.0%;处于不稳定状态的崩塌有66处,占崩塌总数的22.4%。

(5) 按形成机理分类。区内倾倒式崩塌有89处,占崩塌总数的30.2%;滑移式有158处,占崩塌总数的53.5%;拉裂式有23处,占崩塌总数的7.8%;错断式有5处,占崩塌总数的1.7%;坠落式有20处,占崩塌总数的6.8%。

2.3.3泥石流发育特征

黄冈市发育泥石流57处,占地质灾害总数的3.1%。

(1) 按规模划分。中型泥石流有3处,占泥石流总数的5.3%;小型泥石流有54处,占泥石流总数的94.7%。

(2) 按流体性质划分。泥流有2处,占泥石流总数的3.5%;泥石流有50处,占泥石流总数的87.7%;水石流有5处,占泥石流总数的8.8%。

(3) 按流域地貌划分。泥石流沟槽横断面可分为U型谷、V型谷、平坦型、复式断面等4类,分别有17、21、4、15处,分别占泥石流总数的29.8%、36.9%、7.0%和26.3%。

2.3.4地面塌陷发育特征

黄冈市地面塌陷发育较少,仅有12处。按规模划分,仅1处为大型,占地面塌陷总数的8.3%,其余11处均为小型。按成因类型划分,11处为采空塌陷,占地面塌陷总数的91.7%,剩余1处为岩溶塌陷。

3 滑坡孕灾机理

不同的斜坡结构发育的滑坡变形破坏模式不同[18-19]。通过总结归纳黄冈市滑坡发育特征,根据滑动面所处岩土体类型,可将滑坡孕灾机理划分为3类。

3.1 覆盖层内局部剪切破坏

黄冈市覆盖层中发育着大量滑坡,其中一部分滑坡沿着深厚第四系覆盖层中最危险潜在滑动面产生滑动变形,该类滑坡主要有以下几方面特点:①斜坡上发育较厚的第四系残坡积碎块石土、粉质黏土夹碎石等松散堆积物,其多为强度低的片岩风化崩解形成,遇水易软化;②该类滑坡多发生于强降雨或连续降雨作用下,因土体饱和增重,黏聚力及内摩擦角下降,导致土体抗剪强度大幅降低;③该类滑坡多发生在局部陡坎地形部位。

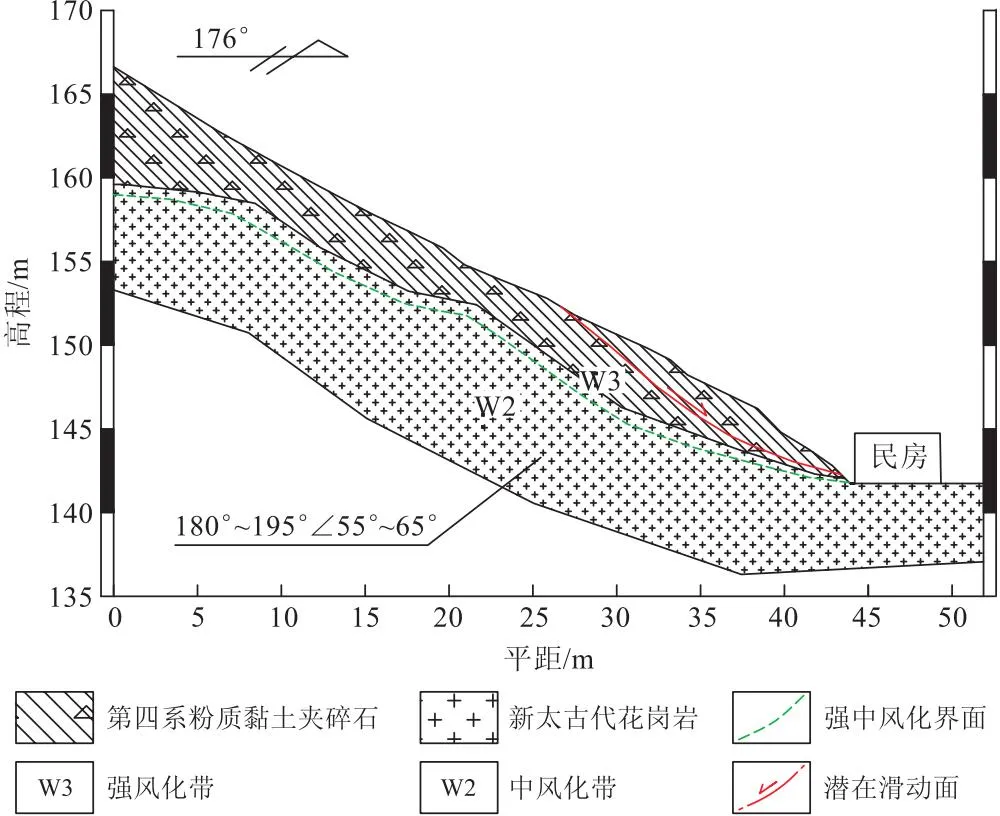

如英山县红山镇鸭掌树村滑坡(图8),其斜坡的基岩主要为二长花岗岩及片麻岩,裂隙发育,抗渗水能力弱,浅地表多发生强风化。斜坡坡体受风化作用影响,表层岩体松散,抗压强度低,饱水后自重加大,抗剪强度降低,易发生变形滑动。

图8 鸭掌树村滑坡工程地质剖面图

3.2 岩土分界面滑移破坏

沿岩土分界面滑移的滑坡主要有以下几方面特点:①碎块石土残坡积层结构较为松散,透水性较好;②该滑坡类型多为牵引式滑坡,前缘具有较好的临空面,土体易沿岩土接触面滑动;③大气降水对该类滑坡稳定性产生影响,具体表现为地表降雨入渗、地表水体渗漏,造成滑动面孔隙水压力急剧升高,土体有效应力降低,最终导致滑坡变形。

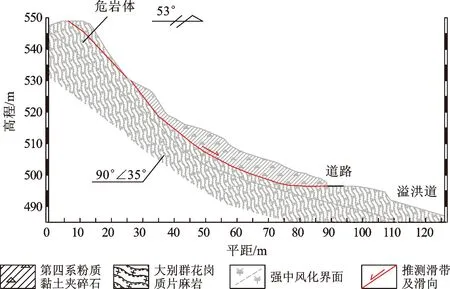

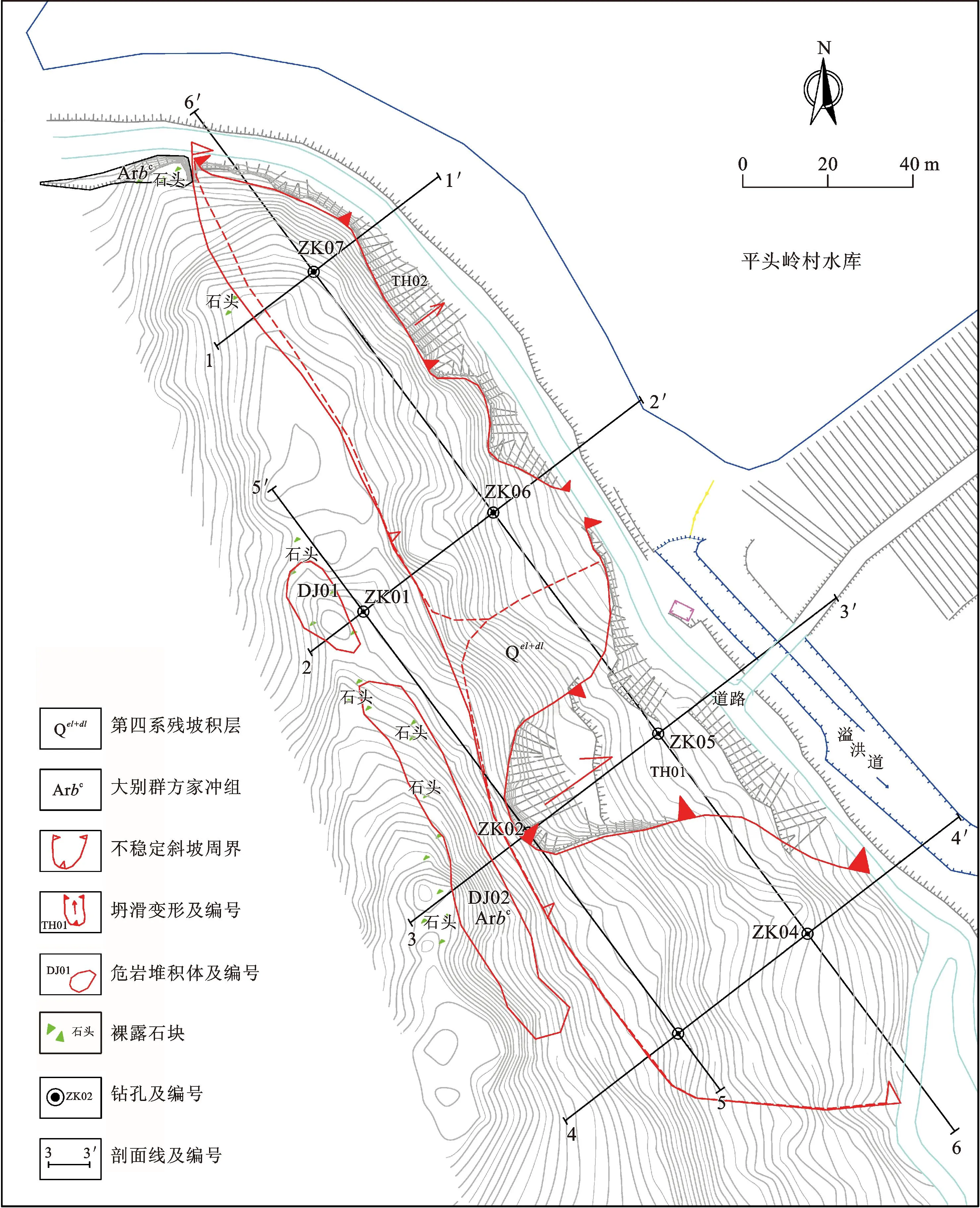

如罗田县大崎镇平头岭村滑坡(图9),其前缘地面高程为501 m,后缘地面高程为565 m,高差64 m,主滑方向为55°,纵向长约60 m,宽约280 m,平面形态呈半椭圆形,剖面形态呈阶梯状,平均坡度约30°。滑体厚约5 m,面积约16 800 m2,体积约84 000 m3,运动形式为牵引式。

图9 平头岭村滑坡工程地质剖面图

3.3 基岩中软弱结构面滑移破坏

该类斜坡主要由相对软硬岩体互层组成。地下水以多层层间水或承压水赋存于坡体之中,产生泥化、软化和膨胀等现象。该类斜坡通常为单斜坡,人为建房切坡为滑坡滑动提供了良好的临空条件,且接近30°的平均坡度为滑坡滑动提供了足够的重力势能,变形方式多为滑移—弯曲—剪断。

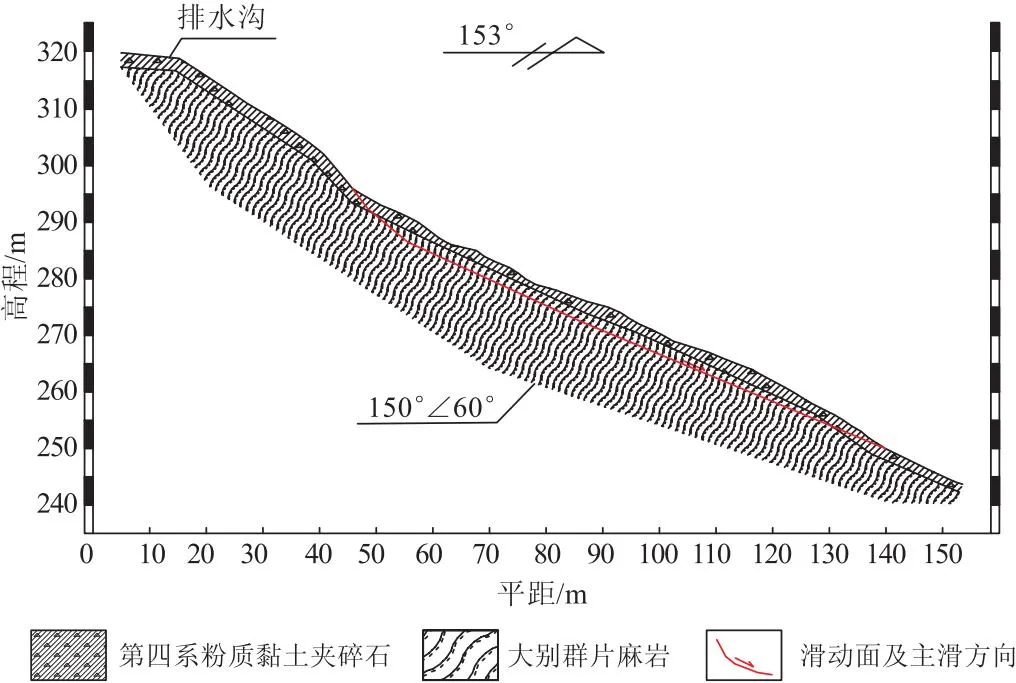

如罗田县匡河镇分水岭七组滑坡(图10),位于罗田县东南侧构造侵蚀、剥蚀低山丘陵区,地面高程一般为110~660 m,相对高差一般为20~550 m,自然坡度多在15°~40°,地势总体北高南低,坡体植被较发育,地形相对较陡。该滑坡前缘分布人为切坡形成的高陡临空面,坡体表层结构松散,岩体风化程度较强,雨水进入地表后继续下渗,增大坡体自重及下滑力,从而发生滑移变形。

图10 分水岭七组滑坡工程地质剖面图

4 典型案例分析

4.1 滑坡概况

滑坡位于罗田县大崎镇平头岭村,地理坐标:东经115°15′41.46″,北纬30°54′40.22″。滑坡区地面高程一般在350~650 m,相对高差为20~300 m,自然坡度多为25°~40°。地势上西南高东北低,坡体植被较发育,主要为松树、灌木及杂草(照片1)。滑坡区岩土体主要为第四系粉质黏土类碎石和大别群花岗质片麻岩(图11)。滑坡下方为村级公路、平头岭水库和溢洪道出口,村级公路宽约4 m,溢洪道出口宽约6 m、深约4 m。滑坡具体特征另见3.2节。

照片1 滑坡全貌

图11 平头岭村滑坡地质平面图

4.2 计算参数

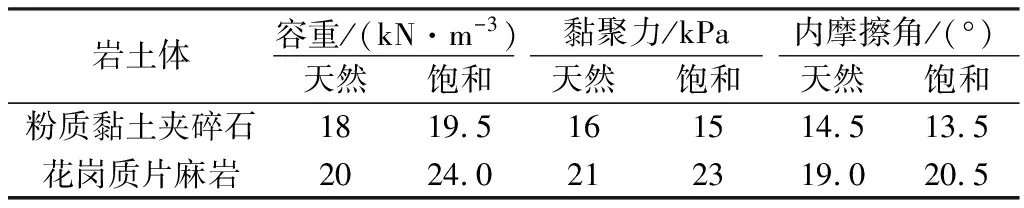

根据勘察资料和其他研究资料,滑坡各岩土体的物理力学参数见表3。

表3 岩土体物理力学参数

4.3 数值分析模型建立

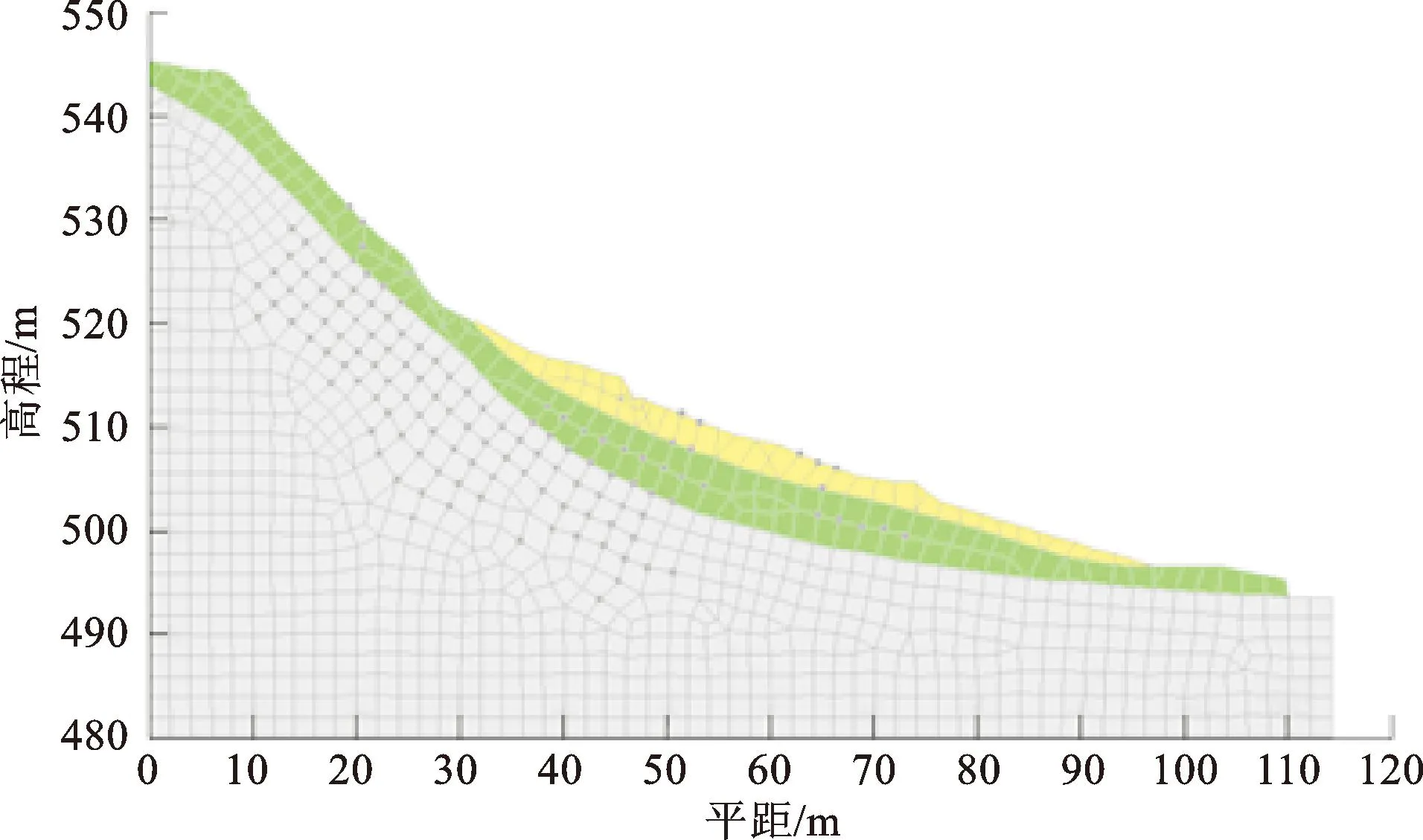

4.3.1模型尺寸及网格划分

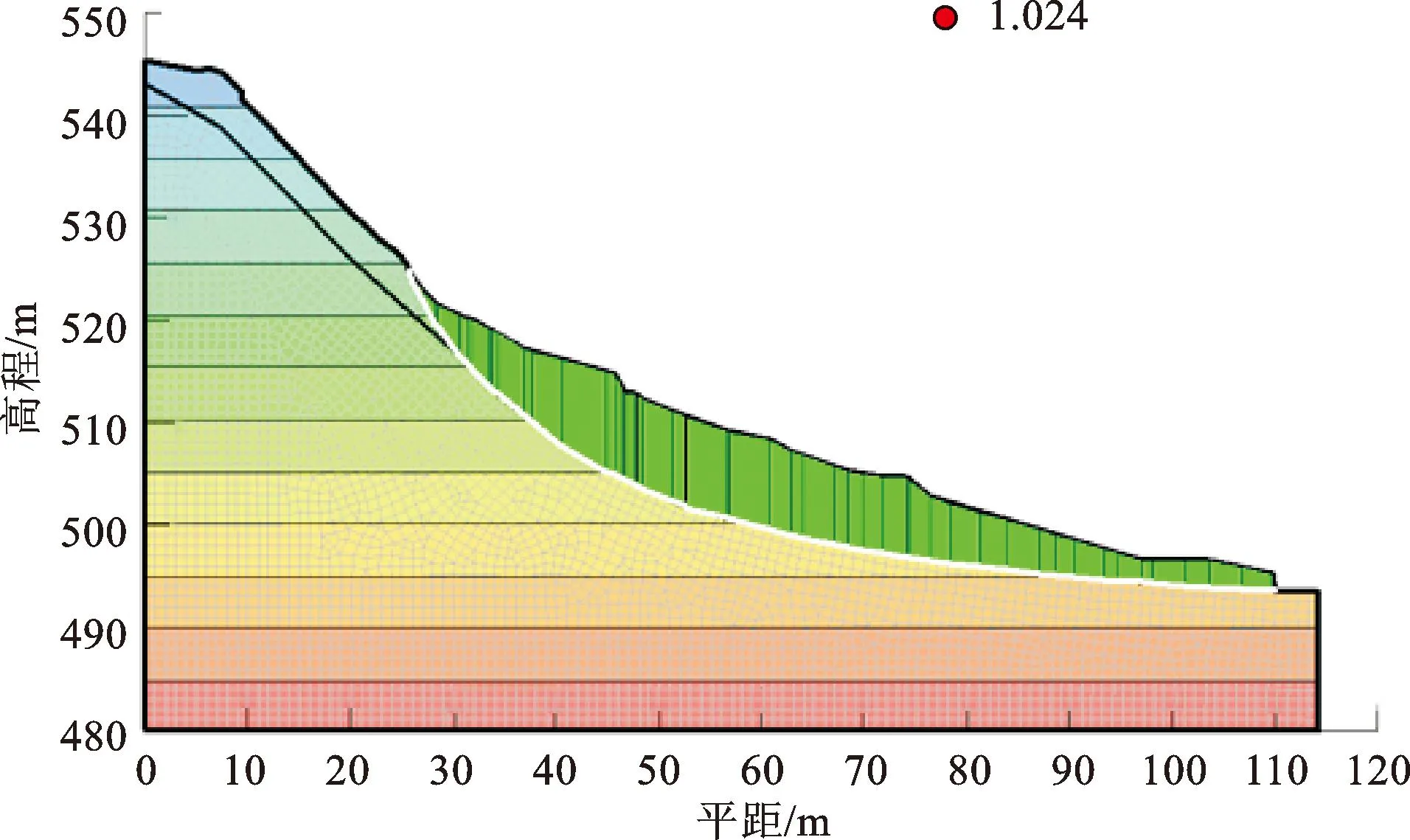

本次研究采用GeoStudio软件SLOPE/W模块模拟边坡稳定性,基于滑坡的3-3′剖面,边坡计算模型选取高70 m、长120 m的剖面(图12),将滑坡划分为粉质黏土夹碎石(黄色区域)、强风化花岗岩片麻岩(绿色区域)和基岩(灰色区域)。假定边坡岩土体应力、应变之间的本构关系为弹塑性,岩土体的破坏服从摩尔—库仑准则[20-21],共划分为3 802个单元、3 911个节点。

图12 边坡计算模型图

4.3.2工况模拟

根据滑坡变形的特点以及相关文件的要求,选择以下2种工况进行计算:

工况一:滑体自重;

工况二:滑体自重+暴雨(20年一遇)。

其中工况一采用天然重度、天然内摩擦角和天然黏聚力;工况二采用饱和重度、饱和内摩擦角和饱和黏聚力。

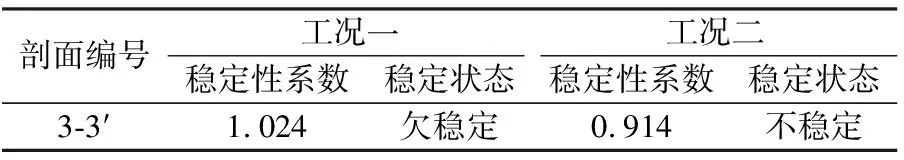

4.4 计算结果与分析

计算结果(表4)显示,在天然工况条件下,滑坡的稳定性系数为1.024(图13),此时滑坡处于欠稳定状态;在暴雨工况条件下,滑坡的稳定性系数为0.914(图14),此时滑坡处于不稳定状态。

表4 滑坡稳定性计算结果

图13 天然工况条件下滑坡稳定性系数

图14 暴雨工况下滑坡稳定性系数

5 结论

(1) 根据黄冈市1955—2021年地质灾害情况统计,黄冈市共发生地质灾害1 828处,其中滑坡1 464处,占地质灾害总数的80.1%,是黄冈地区最主要的地质灾害类型。

(2) 黄冈市地质灾害以小型规模为主,物质组成包括土质、岩质和混合质,运动形式以牵引式为主,造成滑坡的主因为早期的人类工程活动,直接诱因为持续强降雨。

(3) 依据滑动面所处岩土体类型,可将黄冈市滑坡机理划分为三大类:覆盖层内局部剪切破坏、岩土分界面滑移破坏、基岩中软弱结构面滑移破坏。