基于CiteSpace的国内岩石力学研究热点及趋势分析

黄德昕,温 韬,2,3*,贾文君,胡明毅,2

(1.长江大学 地球科学学院,湖北 武汉 430100; 2.湖北长大科技开发有限公司 加查县分公司,西藏 山南 856499;3.湖北巴东地质灾害国家野外科学观测研究站,湖北 武汉 430074 )

岩石在各种应力场发生破坏失稳,容易引发工程事故和地质灾害,从而威胁人们的生命财产安全。随着社会的不断进步和科技的快速发展,出现了更加复杂的工程问题,并且人类社会对资源开发和工程技术提出了更高要求,使得岩石工程领域面临着新的巨大挑战。为了应对新时代对岩石工程领域提出的高要求,急需提高岩石力学的理论研究深度和技术方法水平。因此,岩石力学有重要的实用价值,相关研究必须不断深入。

近年来,随着中国各项重大工程的兴建,国内学者在相关研究领域取得一系列重要成果。例如目前已有16座矿山的开采深度超过1 000 m,修建的锦屏地下实验室垂直岩石覆盖深度达2 400 m,深部岩石力学研究取得一些新进展[1];高寒地区冻融循环作用下岩石力学性质的变化机理研究成为目前备受关注的研究课题[2-4];通过卸荷试验得出岩石在卸载过程中发生破坏是沿卸荷方向发生强烈扩容所致,岩石破裂以张裂隙为主[5-7]。此外,岩石的综合性研究也是目前备受关注的重点问题,针对处于温度—渗流—应力多场耦合中的裂隙岩体,建立了多种数值模拟方法来探究裂隙扩展过程[8-9];针对岩石宏观—细观—微观的研究,建立了多尺度模型来探究岩石损伤的劣化过程[10-12]。目前国内对岩石力学的研究范围很广,且研究程度不断深入,但不少研究人员对岩石力学的研究热点、发展趋势把握不准,不利于寻找科学合理的研究方向。因此加强岩石力学文献的统计分析,探究岩石力学研究热点和发展趋势很有必要。

CiteSpace软件能够采用文献计量学方法,将某一领域的发展演化集中展现在一张图谱中,实现可视化地展示该领域的发展历程、研究热点以及未来发展的前沿方向[13]。本文基于近30年来中国知网(CNKI)发表的岩石力学领域相关文献,应用CiteSpace软件对岩石力学的研究现状、研究热点和发展趋势进行分析,这对岩石力学的向前发展有着重要参考意义。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

本次研究使用CiteSpace软件,对国内岩石力学领域的发文作者、机构、关键词等进行展示,绘制可视化图谱,分析归纳当前的研究热点,预测未来的发展趋势。

1.2 数据来源

虽然岩石力学发展历史较早,形成于20世纪50年代末,但早期的相关文献未被收录进CNKI数据库。1989年中国科学引文数据库(CSCD)创建,1992年工程索引(EI)开始收录中国期刊,同年北京大学中文核心期刊要目总览(中文核心)首次出版,1998年中文社会科学索引(CSSCI)建立,而其他数据库收录岩石力学领域期刊的时间都较晚。本文选取的研究时间从1992年开始,至本次研究的检索时间:2022年11月7日。

本文研究数据来源于CNKI数据库,检索日期为2022年11月7日。打开CNKI,进入高级检索,输入主题为“岩体力学”或“岩石力学”或“岩石工程”或“岩体工程”,为确保数据更具可靠性,选择期刊来源为SCI、EI、中文核心、CSSCI、CSCD,时间跨度为1992—2022年,检索后共得到11 366篇文献。手动筛除会议记录、封面简介、征稿启事等非可被引文献,最终获得10 544篇文献。

2 研究现状分析

2.1 发文量分布情况

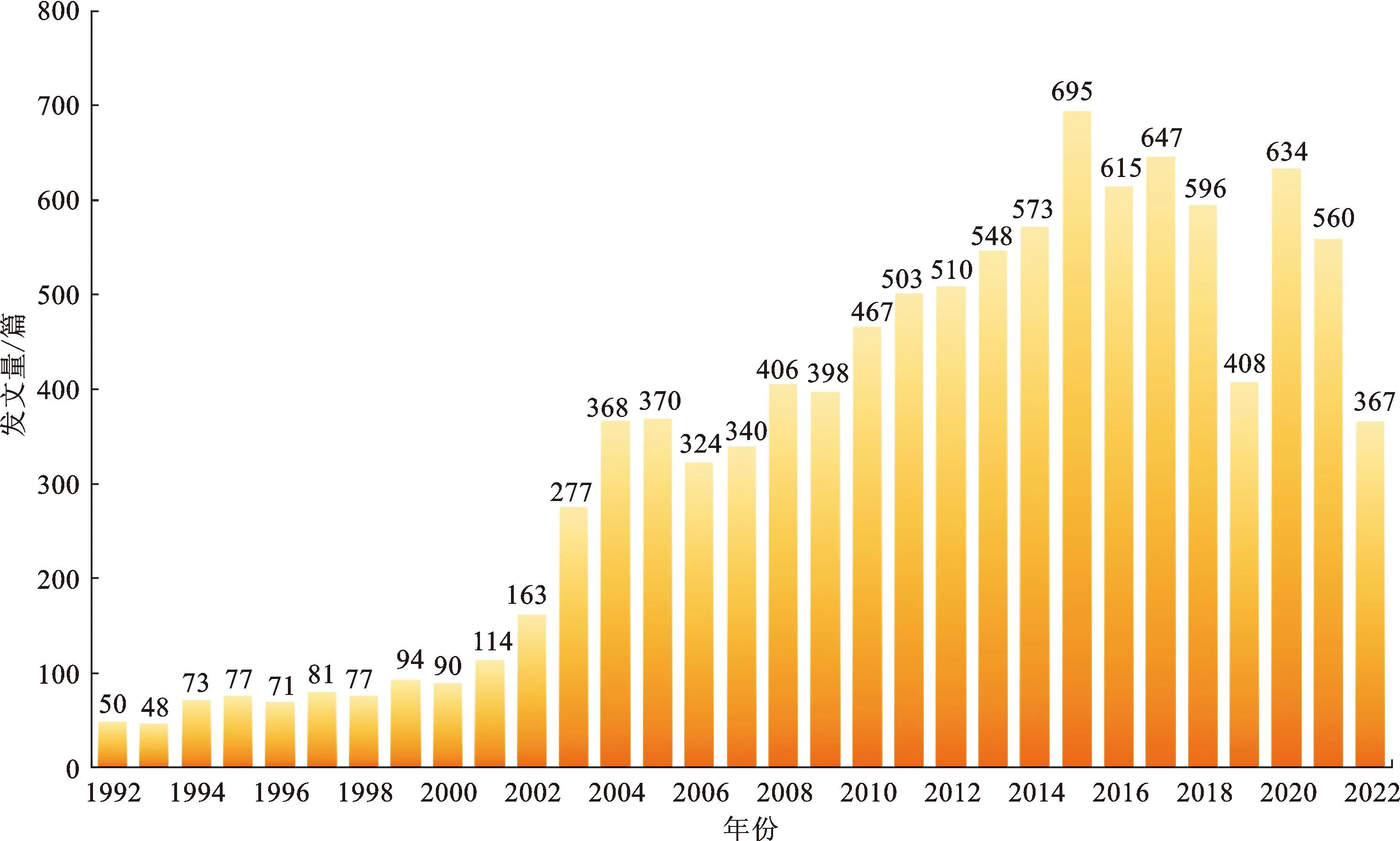

发文量可以直观地展示某一领域的发展趋势及研究热度。通过对1992—2022年发文量的统计,得出岩石力学领域的发文量总体上呈上升趋势(图1)。其中1992—2000年为起步阶段,年发文量增长缓慢,每年不足100篇;2001—2015年为高速发展阶段,年发文量增长迅速,在2015年达到最高,为695篇;2016年以后由于部分作者将发文阵地专向SCI期刊,导致年发文量较上一阶段略有降低,但仍保持在每年360篇以上。同时可以看出,岩石力学领域发展时间较长,相关研究热度在不断增加,未来发展空间很大。

图1 岩石力学研究发文量分布情况

2.2 发文期刊分布情况

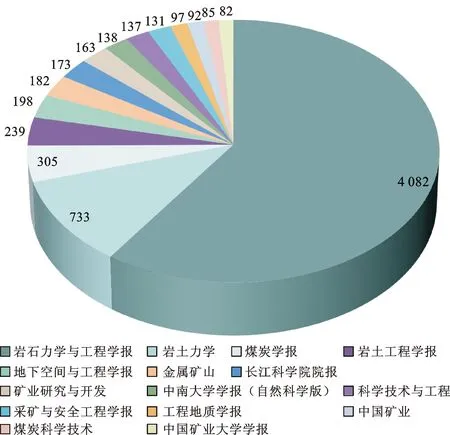

期刊的质量在一定程度上可以反映文献的质量[14]。对岩石力学领域的发文期刊进行统计分析,发现1992—2022年发表该领域文献的期刊共有407个,其中《岩石力学与工程学报》发文量远高于其他期刊,共发表4 082篇,占总数的38.7%;其次为《岩土力学》,发文量为733篇。涉及的期刊类型主要为岩土类、煤炭类、矿业类期刊。

发文量超过80篇的期刊共15个,它们的发文量(6 837篇)占总发文量的64.8%,说明文献发表相对集中(图2)。从期刊选择情况可以看出岩石力学研究范围广、跨度大,包括建筑与工程、地质学、矿业工程、石油工业、水利水电工程等多个领域,学科交叉的情况十分密集。发文量排名前15的期刊中,《岩石力学与工程学报》、《岩土力学》、《煤炭学报》、《岩土工程学报》、《中南大学学报(自然科学版)》、《采矿与安全工程学报》、《煤炭科学技术》、《中国矿业大学学报》等为EI期刊,发表的文献认可度最高;同时《岩土工程学报》、《岩石力学与工程学报》和《岩土力学》被认为是中国岩土领域的三大顶刊,非常具有权威性;《煤炭学报》、《煤炭科学技术》、《采矿与安全工程学报》属于中国矿业类期刊中排前3的期刊,影响力很大。其他期刊中,《地下空间与工程学报》、《长江科学院院报》、《工程地质学报》为CSCD期刊,《金属矿山》、《矿业研究与开发》、《科学技术与工程》为中文核心期刊,《中国矿业》为科技核心期刊,在行业内认可度也很高。

图2 岩石力学研究期刊分布情况

根据布拉德福提出文献分散规律(布拉德福定律)[15],可采用公式r0=2ln(e×E×Y)来确定某一领域核心期刊的数量。其中,r0为核心论文数量;e为自然常数,取值为2.718 28;E为欧拉系数,通常取值为0.577 2;Y为该领域发文量最多的期刊的发文量,取《岩石力学与工程学报》的发文量,即Y=4 082篇。从而求出r0=17.53篇,即核心期刊为发文量不少于18篇(r0计算结果取整)的期刊,据此统计核心期刊数量为133个。

2.3 发文机构共现分析

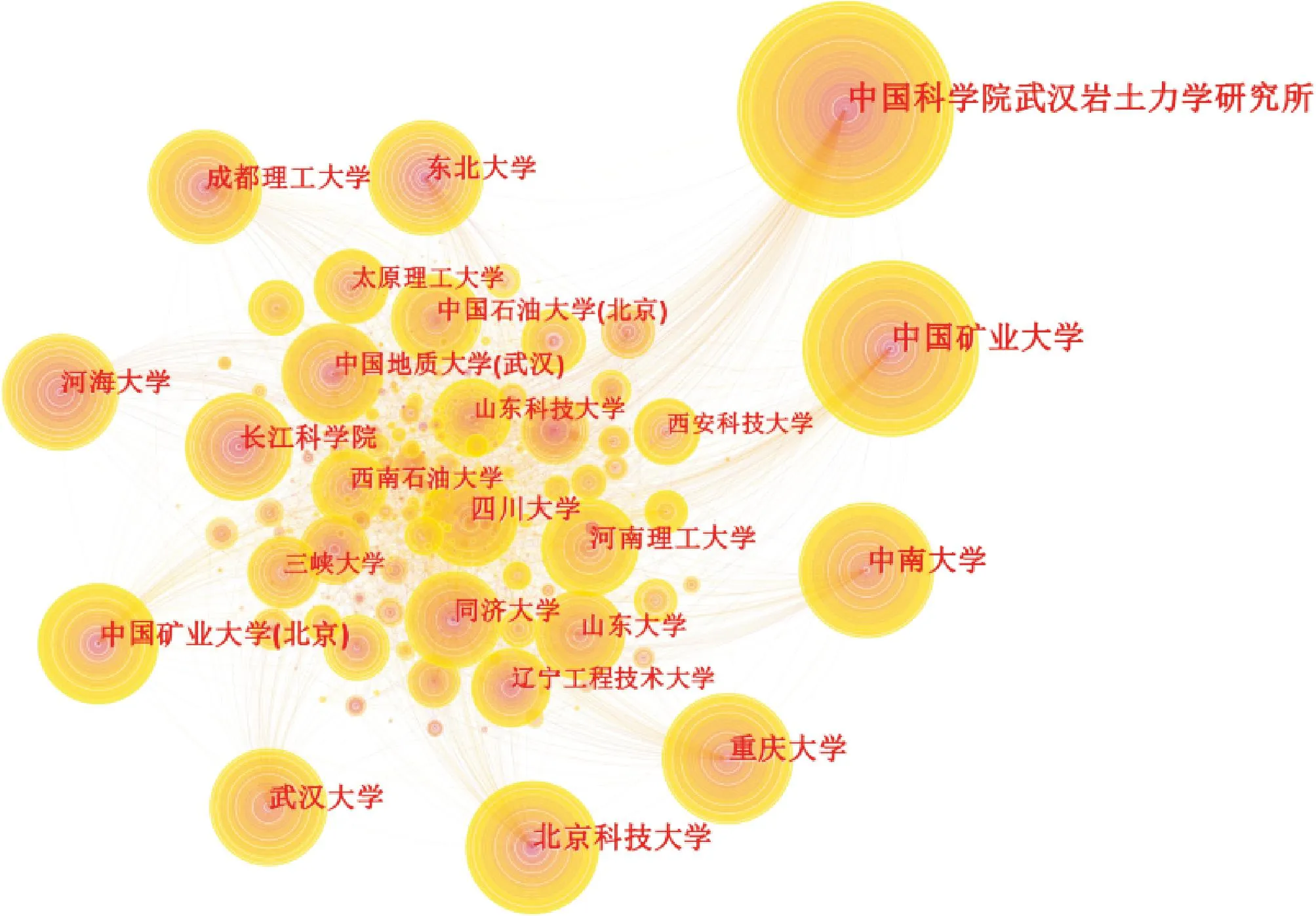

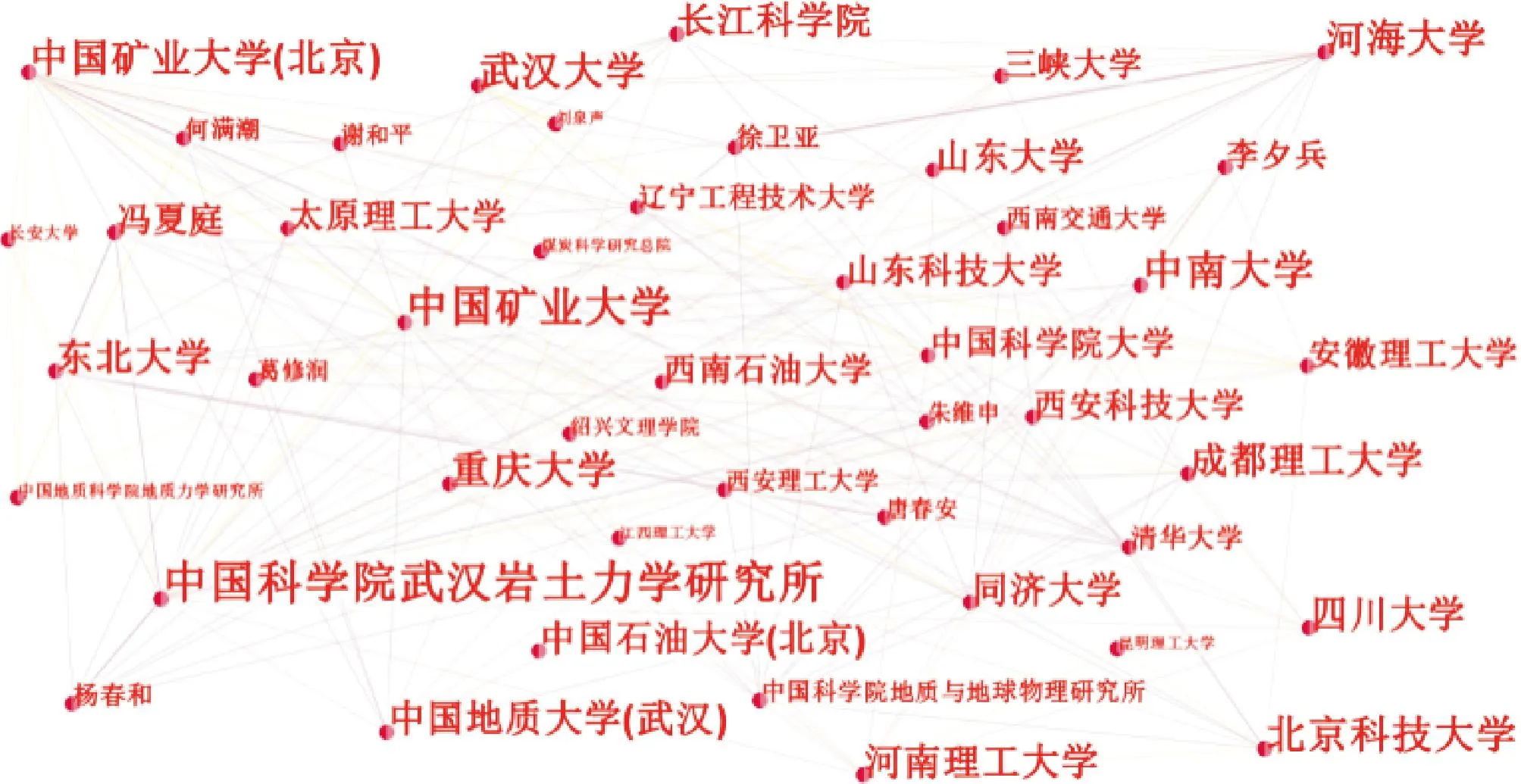

机构发文量能够很好地反映该机构的研究成果及研究方向。进行发文机构统计分析时,将机构隶属实验室、大学隶属学院署名发表的相关文献进行合并,得到机构共现图谱(图3),共生成网络节点数为870、连线数为1 653、密度为0.004 4。图3中节点大小代表机构发文量,连线代表机构间的合作关系,节点和连线的多少展现了该机构的中心性,各节点间连线越密集,说明机构间的合作关系越密切。

图3 岩石力学研究机构共现图谱

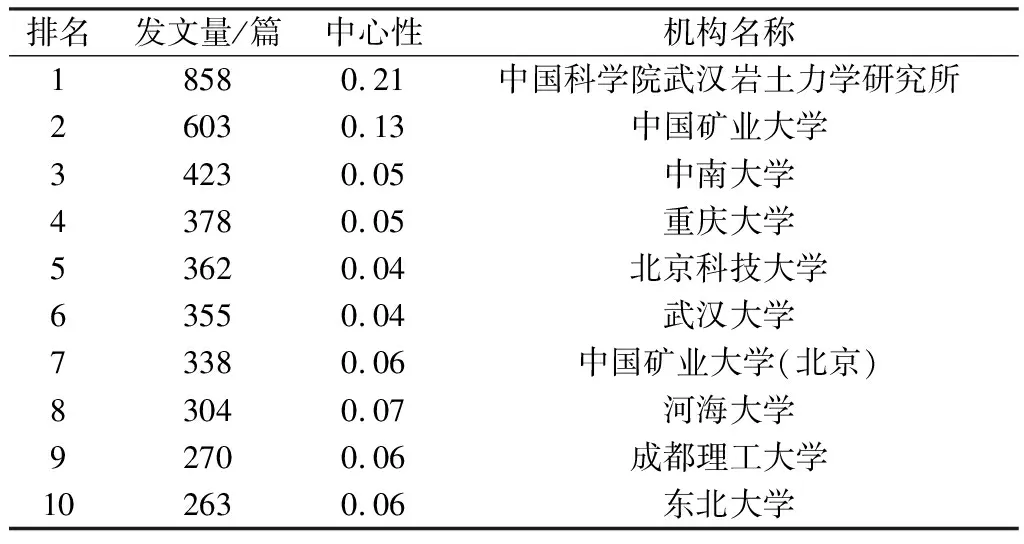

统计结果(表1)表明,岩石力学领域排名前10的机构有:中国科学院武汉岩土力学研究所、中国矿业大学、中南大学、重庆大学、北京科技大学、武汉大学、中国矿业大学(北京)、河海大学、成都理工大学、东北大学。当节点中心性>0.1时,表示该节点为中心节点,据此来看,中国科学院武汉岩土力学研究所和中国矿业大学在该领域具有较大的影响力。上述机构中,绝大多数是实力雄厚的高校,这可能与高校浓厚的学术氛围有关。从表1还可以看出,机构发文量的排序与中心性排序基本一致,这说明发文多的机构与其他机构的合作也更为密切。

表1 岩石力学研究发文量排名前10的机构

2.4 发文作者共现分析

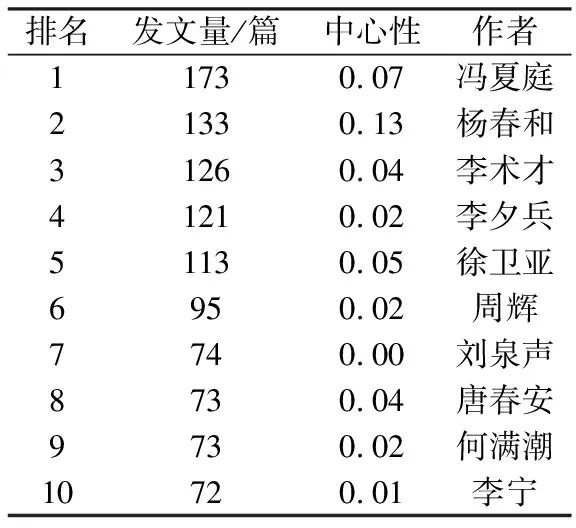

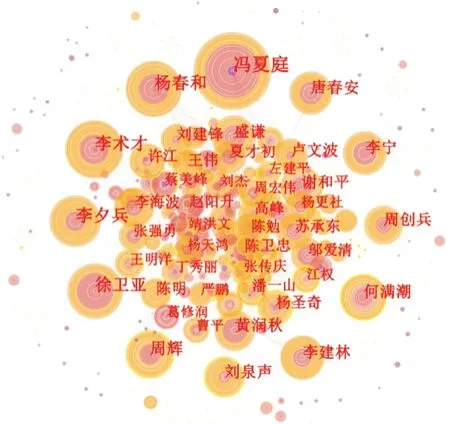

作者的发文量可以反映该领域的主要研究团队。对岩石力学相关研究的发文作者进行统计,得到网络节点数为918、连线数为1 273、密度为0.003的作者共现图谱(图4),为了便于观察统计,图中仅展示了发文量较高的作者。发文量排名前10的作者如表2所示,其中冯夏庭、杨春和、李术才、李夕兵、徐卫亚的发文量过百,在领域内影响力很大。杨春和的中心性为 0.13,说明他是岩石力学领域的核心研究力量,最具影响力。图4还显示,发文量较高的作者之间研究方向有所差异,但合作关系密切,说明跨学科合作对推动岩石力学发展有重要意义。

表2 岩石力学研究发文量排名前10的作者

图4 岩石力学研究作者共现图谱

根据普莱斯提出的文献作者分布规律(普莱斯定律)[16],可采用公式M=0.749(ηmax)1/2来确定核心作者的数量。其中,M为核心论文数量;ηmax为该领域发文量最多的作者的发文量,取冯夏庭的发文量,即ηmax=173篇。进算得出M=9.85篇,因此核心作者的发文量应不少于10篇(M计算结果取整)。据此统计的岩石力学领域核心作者的总发文量约占该领域文献总量的一半,与普莱斯定律50%的指标较为一致。

2.5 发文作者与机构合作分析

对岩石力学领域的作者和机构进行综合分析,得到作者与机构合作共现图谱(图5)。图5中名称大小表示发文量的多寡,与表1和表2得出的机构、作者排名结果基本吻合,一些重要作者如冯夏庭、何满潮、李夕兵、杨春和、李术才等,其本人或团队的发文量与一些机构的发文量相当;发文量排名前10的作者也基本任职于发文量排名前10的机构中,作者与机构之间关系十分紧密。图5还证明了高校是岩石力学领域的最主要研究力量。

图5 岩石力学研究作者与机构合作共现图谱

图6 岩石力学研究专利饼状图

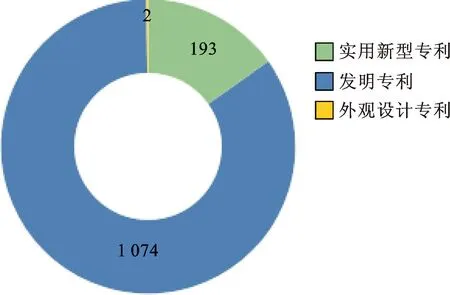

2.6 专利分析

专利在一定程度上反映了该领域的创新研发能力和技术发展方向。对岩石力学领域相关专利进行统计,发现1992—2022年以“岩石力学”为主题授权的有效专利共1 269件,其中发明专利1 074件、实用新型专利193件、外观设计专利2件,以发明专利为主,其占总数的84.6%,这表明岩石力学领域创新研究质量较高。

3 研究热点

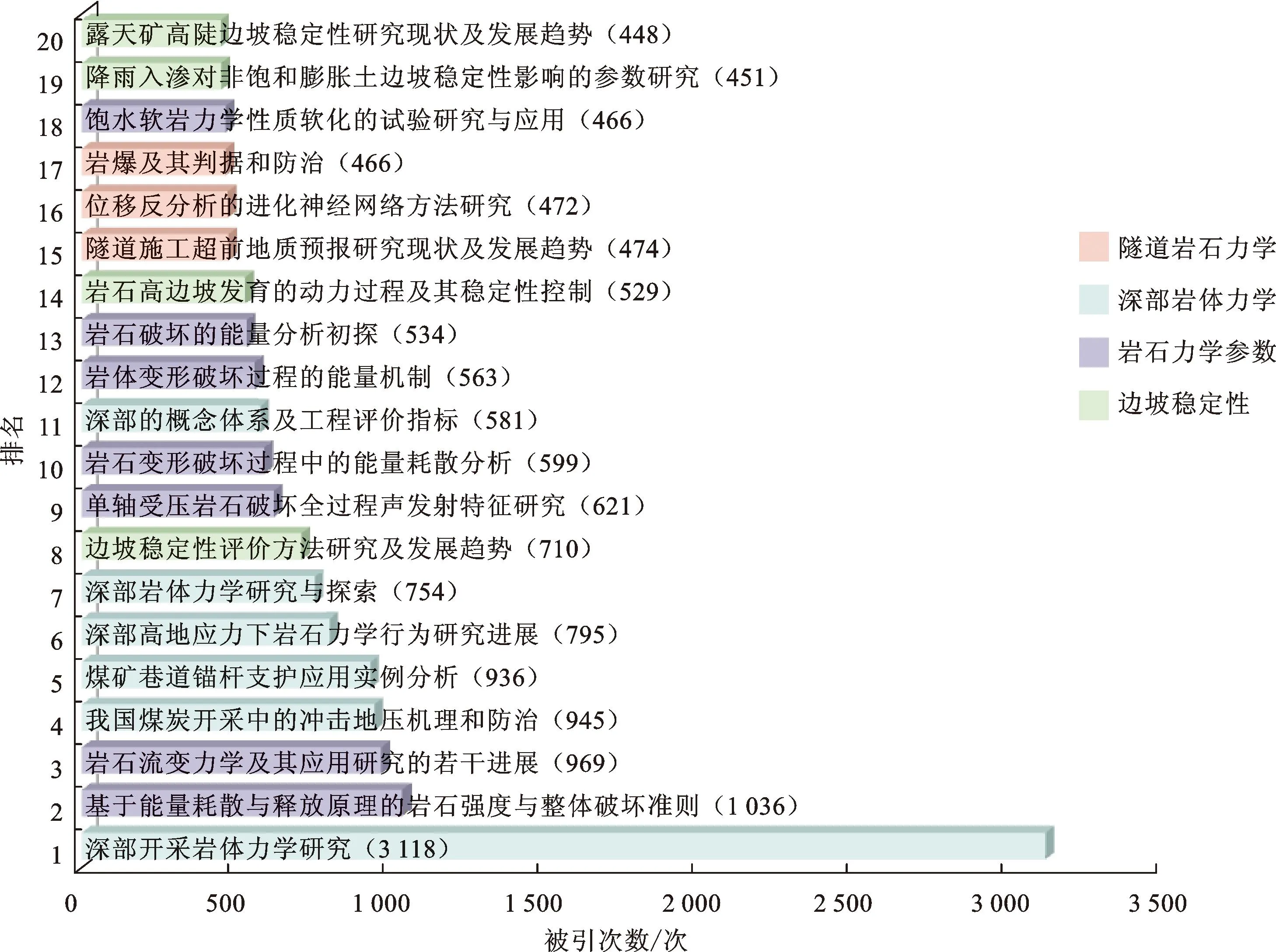

3.1 关键词聚类分析

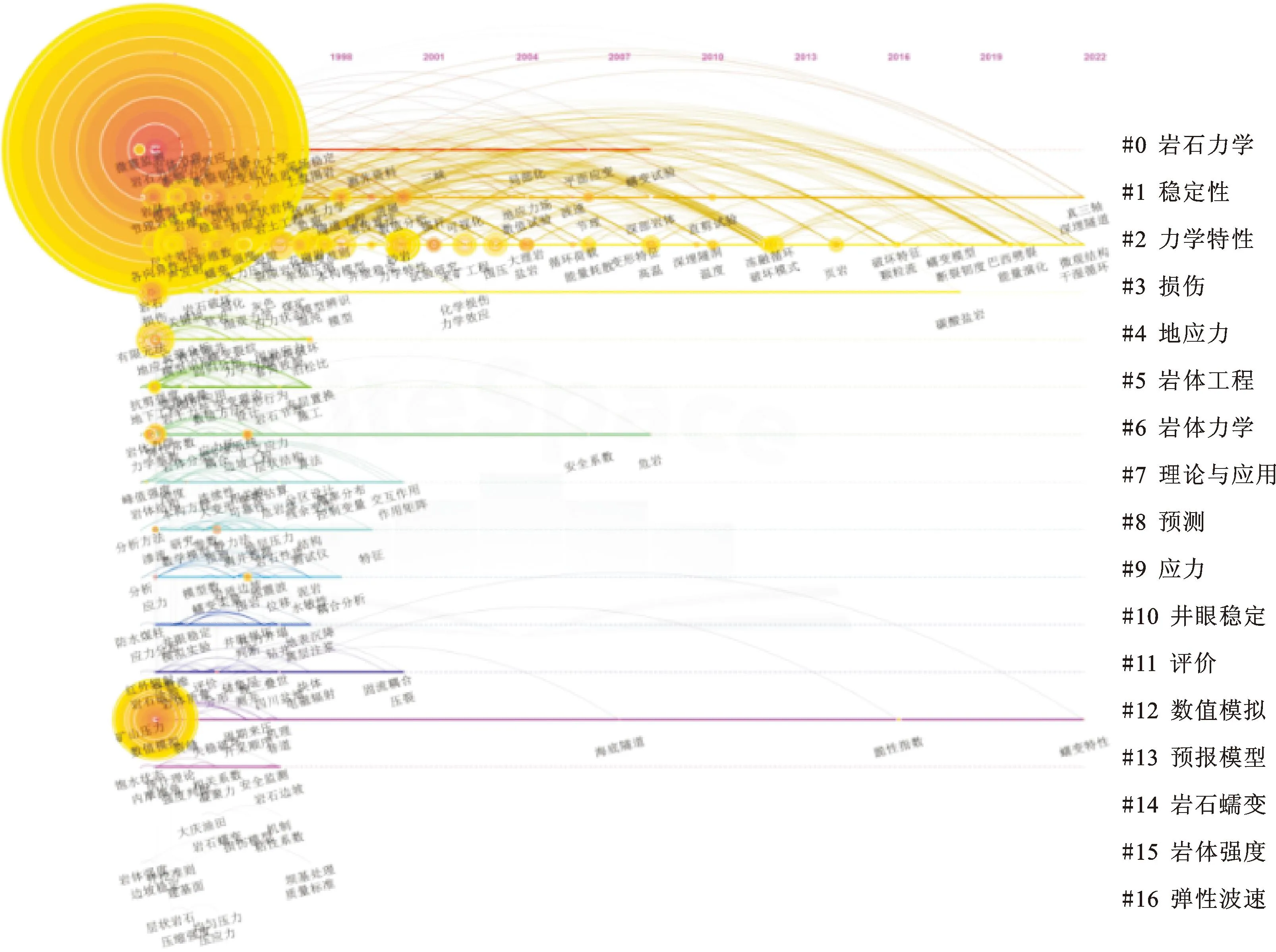

聚类知识图谱是把某领域文献的关键词按意思相近或相同聚为一类,从而组合形成新的聚类标签词,聚类标签词能够反映该领域的研究热点。为了便于统计分析,选取了前17个聚类标签词(图7),包括:#0岩石力学、#1稳定性、#2力学特性、#3损伤、#4地应力、#5岩体工程、#6岩体力学、#7理论与应用、#8预测、#9应力、#10井眼稳定、#11评价、#12数值模拟、#13预报模型、#14岩石蠕变、#15岩体强度、#16弹性波速。CiteSpace软件提供了聚类模块值(Q值)和聚类平均轮廓值(S值)两个指标,用来评判图谱绘制效果,一般Q>0.3、S>0.5即表示聚类合理。本次研究的关键词聚类图谱的Q=0.576、S=0.857,表明划分的聚类结构合理、效果显著,具有信服力。同时各聚类之间重叠度较高,说明聚类内容是相互交织的。

图7 岩石力学研究关键词聚类图谱

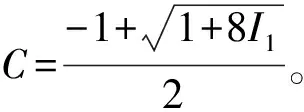

根据聚类结果可以得到关键词共现网络聚类表(表3),表3中截取了聚类排名前10的关键词,可以更加直观、准确地展示岩石力学研究关键词之间的联系。

表3 岩石力学研究关键词共现网络聚类表

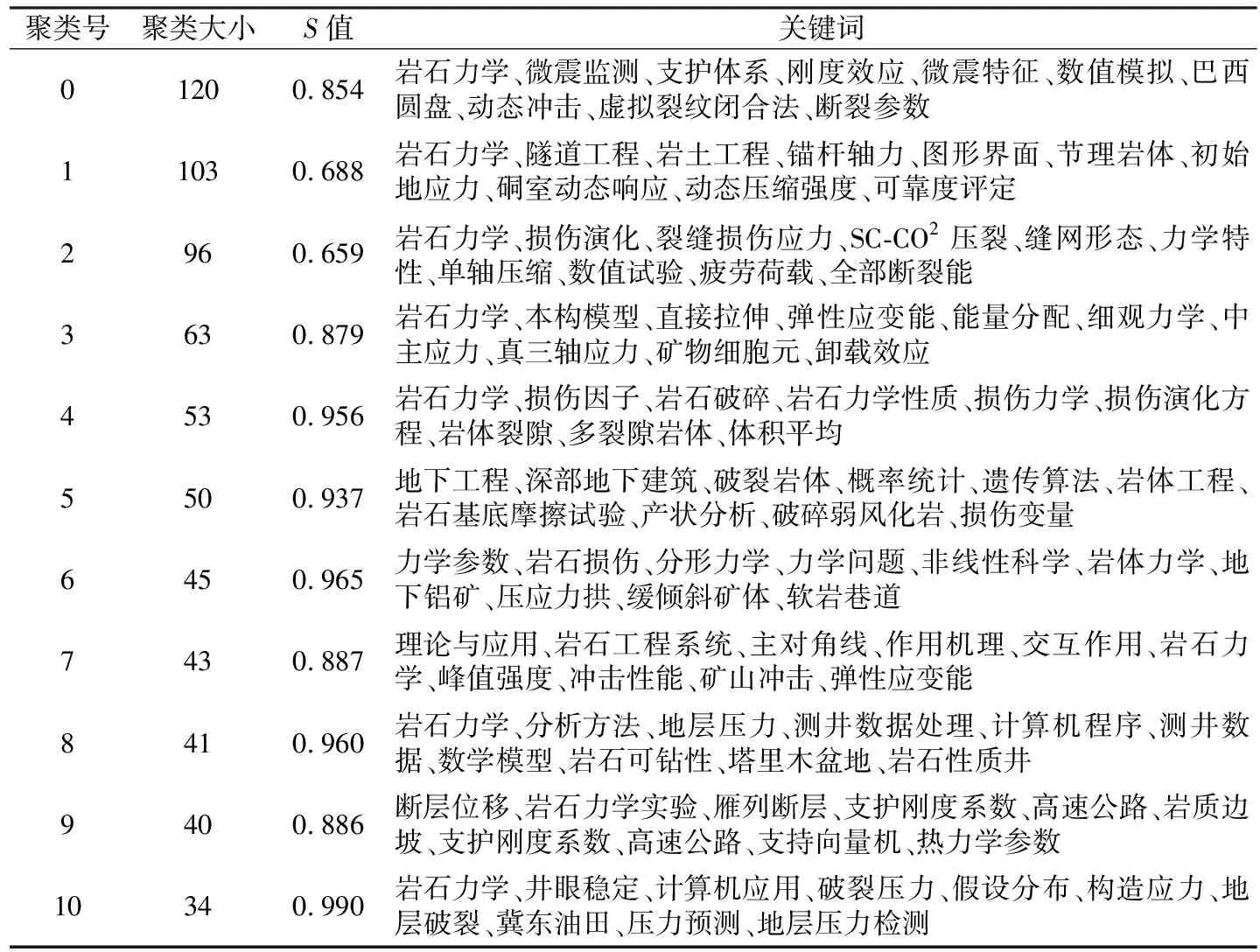

3.2 关键词突现分析

图8列举了排名前20的突现词,Year表示关键词首次出现年份,Strength表示突现强度,Begin和End表示该关键词作为前沿热点的起始年份和终止年份,突现图谱红色区域表示研究热点的持续时间。图谱分为两个阶段,1992—2015年热点关键词为三峡工程、稳定性、预测、岩石、岩体、遗传算法、地下工程、试验研究、盐岩、大理岩、节理;2014—2022年热点关键词是页岩、裂纹扩展、微震监测、破坏模式、加载速率、冻融循环、力学特性、损伤演化、能量演化。“三峡工程”是图谱中突现强度最大的关键词,三峡工程作为举世瞩目的跨世纪特大型水利水电工程,1992年开始施工,迅速成为岩石力学领域的研究热点,引发众多学者对三峡工程重难点技术进行研究,针对大江截流、混凝土防渗墙施工技术、边坡岩体稳定性、岩石强度、船闸高边坡等问题展开了大量试验和研究。

图8 岩石力学研究关键词突现图谱

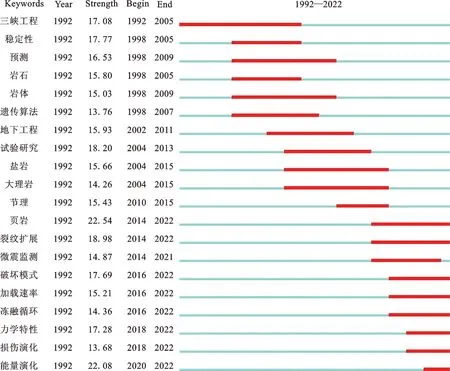

3.3 被引次数分析

图9列举了岩石力学领域被引次数排名前20的文献,这些文献可以归纳为隧道岩石力学、深部岩体力学、岩石力学参数、边坡稳定性等4类,与关键词突现图谱较为一致,被引次数高的文献都是某一时期的突现词,如裂纹扩展、破坏模式、加载速率、损伤演化、能量演化等都与边坡稳定性有关。其中多篇文献是相关研究方向的重要综述性文章,如孙钧[18]撰写的“岩石流变力学及其工程应用研究的若干进展”,对岩石流变力学多年的重大突破进行了总结,对流变力学今后的发展作出了展望;夏元友等[19]撰写的“边坡稳定性评价方法研究及发展趋势”,综合分析了15种边坡稳定性评价方法,提出应多角度、多因素、多学科综合地建立模型;李术才等[20]撰写的“隧道施工超前地质预报研究现状及发展趋势”,分析了钻爆法和TBM法两种隧道超前地质预报技术的发展现状,并提出了未来发展的重难点问题;何满潮[21-22]发表的“深部的概念体系及工程评价指标”首次提出“深部”的相关概念及评价指标,“深部开采岩体力学研究”总结了深部岩体的变形性质、力学特性等,强调了深部岩体研究的迫切性。

图9 岩石力学研究文献被引次数排序

3.4 研究热点归纳

结合高频关键词、突现词和聚类信息,可知当前的岩石力学研究热点主要为深部岩石力学、冻融循环、力学特性演化规律等。

3.4.1深部岩石力学

地表空间不足、地球浅部资源枯竭等问题促使人类向地球深部进军,地球深部资源开发技术已成为各国争先探索的新兴研究热点。“十四五”提出,中国要加快地球深部资源的探索进度,加强核心技术研发,提高地球深部资源的勘查和开采能力[23]。深部岩石具有复杂的地质环境,学者们对其变形特征、成灾机理等问题展开了研究,目前已取得初步进展。

3.4.2冻融循环

据统计,中国可能存在冻融侵蚀现象的土地面积约占全国国土总面积的13.4%[24],主要分布在东北、西北及青藏高原地区。在严寒地区,边坡工程易受季节性冻融作用影响,频繁引发崩塌、滑坡等地质灾害,造成巨大经济损失;在高寒地区,冻融作用使路基和钢轨凹陷或隆起,久而久之造成路基翻浆、下沉等,严重影响轨道交通安全。例如川藏铁路作为世界上地形地质条件最复杂的铁路工程,穿越了高寒带岛状山地冻土区,冻融侵蚀对铁路施工和维护的影响一直是研究热点[25]。

3.4.3力学特性演化规律

岩石的力学特性一直是岩石力学研究的重点方向,通过试验和数值模拟的手段探究岩石发生破坏时的裂纹扩展演化机理,能有效预测岩质边坡失稳、岩爆等地质灾害的发生。随着西部陆海新通道、南水北调、西电东送等重大工程的推进,学界对岩石力学特性的研究热度一直很高[26]。目前静态载荷作用下岩石力学特性的研究已取得丰硕成果,针对岩石动态变形破坏的裂化扩展机理和三维应力作用下的岩石破坏机理仍是需要攻克的难题[27-28]。岩石破坏是受能量驱动的,研究岩石能量演化规律是防止地质灾害发生的有效措施之一[29]。随着岩石工程的日益增多,岩石力学特性的研究也在逐步加深,研究方向趋向复杂化、多元化,促进了多场耦合作用下岩石力学特性、岩体流变力学特性、岩石动态或动静组合加载力学特性以及多因素作用下岩石力学特性等研究。

4 研究趋势分析

在聚类图谱的基础上加入时间因素形成时间图谱,可进一步揭示不同时期岩石力学领域关键词的演化过程。关键词时间图谱如图10所示,节点位置上方的年份表示该关键词首次出现的时间,线条代表关键词间的联系[15]。将关键词按照时间发展脉络加以分类,可以看出基于关键词#1稳定性、#2力学特性、#3损伤和#12数值模拟的研究持续时间较长;#2力学特性的节点数量最多,且在1992—2004年最为密集,说明力学特性衍生出的新关键词较多,学者对其关注度居高不下;#0岩石力学的节点最大,说明该关键词在岩石力学领域研究热度最高;#1稳定性研究热度也较高,1992—2000年节点密集,学者研究成果丰富。

图10 岩石力学研究关键词时间图谱

岩石力学领域的总体发展趋势是由浅部岩石区向深部岩石区发展,由单一影响因素向多场耦合发展,由宏观、细观、微观单尺度向多尺度发展,并且随着时代的发展,实验仪器和方法更加精细和智能化。

5 结论与展望

5.1 结论

本文基于CiteSpace软件,从作者、机构、关键词等方面对岩石力学研究现状和热点进行统计分析,探究岩石力学未来发展方向,得到以下认识:过去30年岩石力学领域发文量总体呈上升趋势;发表在岩土类期刊的文献占多数;发文机构以高校为主;该领域核心作者发表了该领域约一半的文献,且与机构之间合作密切;岩石力学领域近几年的研究方向主要在深部岩石力学、冻融循环、力学特性演化规律等方面;随着国家政策的调整和社会需求的变化,岩石力学的重点研究方向也在改变,从2005年明确深部岩体的概念到2021年“双碳计划”的提出,可以看出绿色化、智能化将成为未来发展的主题。

5.2 展望

5.2.1多学科交叉的岩石力学

多学科交叉是科技和工程长足发展的必然条件,学科交叉的方向通常是科学探索的前沿方向,更易于产生重大突破。岩石力学是一门随着工业发展兴起的新兴学科,应用范围涉及建筑、水利水电、采矿、道路等众多与岩石有关的工程领域,需要和各学科进行交叉。随着人工智能化、信息化、绿色化逐渐成为各学科的研究方向,也将对岩石力学研究产生颠覆性影响。

5.2.2多场耦合的岩石力学

地下岩体赋存环境复杂,存在高温、高地应力、高岩溶水压以及强烈的开采扰动等问题,从而产生了多场耦合效应。多场耦合问题是深部岩体区别于地表岩体的重要因素,是未来岩体力学长期发展的方向。随着中国深部资源开采和地下空间开发等需求的不断增长,岩石在水流—温度—应力多场耦合作用下的变形机制、破坏效应等问题,将成为未来岩石力学研究的重点内容。

5.2.3“双碳计划”对岩石力学提出新要求

面对严峻的环境问题,中国提出了“双碳计划”,即2030年达到碳达峰,2060年达到碳中和。“双碳计划”的实现,需要建设以新能源为主体的新型电力系统,探索清洁能源勘查开发,发展碳封存和固碳技术及其他措施,工程建设需求很大。大部分待建工程主要集中在西部地区,当地高寒高海拔的特点使得地质环境复杂,这也对岩体工程建设提出了新要求。