长江三角洲北翼ZKA01钻孔第四纪晚期以来的沉积环境演化

刘宪光, 杨晋炜, 蒋 仁, 梁飞刚, 夏 斌, 王 钜, 胡 利,孙丰瑞, 董军林

1.江苏省有色金属华东地质勘查局地球化学勘查与海洋地质调查研究院,江苏 南京 210007;

2.自然资源部滨海盐沼湿地生态与资源重点实验室,江苏 南京 210007;

3.中国地质调查局南京地质调查中心,江苏 南京 210016;

4.中国冶金地质总局中南地质调查院,湖北 武汉 430300

0 引言

长江三角洲地区一直是第四纪研究的重要区域(李从先和汪品先,1998;范代读等,2001;王张华等,2004;张浩等,2021)。由于长江三角洲地区位于中国东部沿海构造沉降带,持续的沉降背景使该地接受了大量的河流沉积物,因此在长江三角洲地区形成了一套厚达200 ~300 m厚的第四纪松散沉积层(吴标云和李从先,1987),这为第四纪地质环境研究提供了很好的记录。

第四纪晚期以来年代地层框架及海侵问题一直以来都是长江三角洲地区的研究热点。近年来众多学者采用14C、热释光、光释光、U系、电子自旋共振等同位素测年法与磁性地层学手段来初步构建第四纪晚期年代地层框架,再结合岩石地层、生物地层与气候地层等多重地层划分逐步建立了长江三角洲地区晚新生代的地层序列(李从先等,1999;范代读等,2001;王张华等,2004;李从先等,2013;缪卫东等,2016;于俊杰等,2016;劳金秀等,2016;孙丰瑞等,2019;王中波等,2020;王辉等,2021;刘宪光等,2023)。

研究发现,第四纪时期出现了多次冰期—间冰期波动,长江三角洲地区在这段时期河流沉积物快速沉积、河道往复摆动迁移、河流下切侵蚀等频发(林春明等,2016;林钟扬等,2019)。在干旱及气候转型时期,发生沉积间断和因冰消期滨岸动力的改造造成部分地层缺失现象(缪卫东等,2009;蒋仁等,2014),这一系列的原因导致了第四纪时期发生的海侵记录很大程度上不能被完整的保留下来,因此很难在长江三角洲地区一个钻孔内发现与深海洋同位素完整对应的海侵记录。

在此背景下,通过对长江三角洲北翼江苏东台地区第四纪标准孔ZKA01钻孔的岩石地层、生物地层及年代学的综合研究,发现该钻孔完整记录了MIS5以来的多次海侵事件、与深海洋同位素MIS1、MIS3、MIS5等多次高海面有着较好的对应关系,为长江三角洲地区新生代以来的地质与环境研究提供了新的数据,同时可以作为长江三角洲地区的典型地层剖面资料供专家学者用以研究晚更新世以来海平面变化。

1 钻孔位置及岩性特征

ZKA01钻孔位于江苏省东台市头灶镇沈河村三组农田内(图1),钻孔坐标为120°31′42.84″E,32°49′06.69″N;终孔深度336.76 m。钻孔施工使用Φ108 mm岩芯管钻进,保持高浓度泥浆状态下施工,全孔岩芯采取率达到91%。

图1 钻孔位置图Fig.1 Location map of boreholes

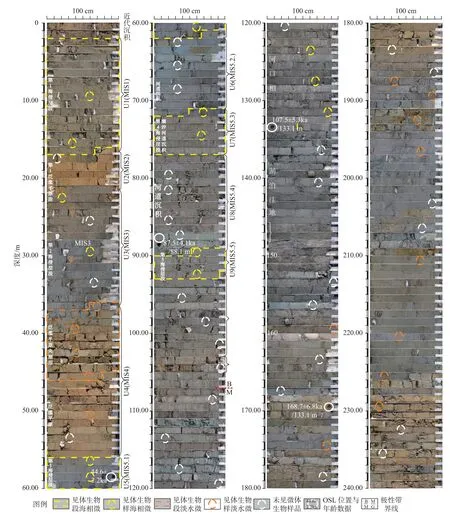

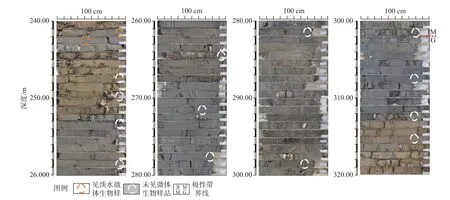

该钻孔更新世以河流相沉积为主,沉积物多具二元结构,即下部为含砾粗砂,向上变为中粗砂、粉细砂、粉砂质黏土、黏土,正粒序旋回性明显。沉积物以灰、灰黄为主色调。全新世主要为一套海侵河流与三角洲相沉积,沉积物以粉细砂、黏土质粉砂为主,颜色以灰、深灰色为主(图2,图3),将钻孔0~320 m根据岩性特征划分为41层(图4),详细描述如下。

图2 ZKA01钻孔岩芯照片及MIS地层单元划分(0~240.00 m)Fig.2 Photos and stratigraphic columns of the ZKA01 borehole (0–240.00 m)

图3 ZKA01钻孔岩芯照片(240.00~320.00 m)Fig.3 Photos and stratigraphic columns of the ZKA01 core (240.00–320.00 m)

图4 ZKA01钻孔与其南侧ZKA02钻孔古地磁极性柱对比Fig.4 Palaeomagnetizm columns, stratigraphic division and OSL dating data in the ZKA01 and ZKA02 boreholes

(1)全 新 统 如 东 组(Qhr;1~3层),埋 深0~16.65 m,厚16.65 m

①耕作土, 0~0.30 m;

②灰黄色黏土质粉砂、粉砂,局部见腹足类碎壳和钙质结核, 0.30~2.70 m

③灰色粉砂,局部见水平层理,多见有孔虫,2.70~16.65m

(2)上 更 新 统 滆 湖 组(Qp3g;4~11层),埋 深16.65~76.00 m,厚59.35 m

④黄褐色黏土夹粉砂,局部见铁锰质结核,16.65~21.30 m

⑤灰黄色粉砂、粉细砂,水平层理发育,见有孔虫, 21.30~29.70 m

⑥灰色粉砂、粉细砂,水平层理发育, 29.70~36.60 m

⑦灰黄色黏土,含钙质结核,见陆相介形类,36.60~42.70 m

⑧灰黄色粉砂夹黏土,水平层理较发育,普遍见黄褐色铁染, 42.70~56.00 m

⑨灰色粉砂与粉砂质黏土互层,水平层理发育,含有孔虫 56.00~61.65 m

⑩淡蓝灰色黏土,局部少量粉砂,见黄褐色铁染, 61.65~67.60 m

⑪灰色黏土质粉砂夹粉砂薄层,水平层理发育,见有孔虫, 67.60~76.00 m

(3)上更新 统昆 山组(Qp3k;12~15层),埋深76.00~92.95 m,厚16.95 m

⑫灰色黏土夹粉砂,水平层理较发育 ,76.00~78.35 m

⑬灰色粉细砂,局部含少量黏土,具水平层理78.35~86.70 m

⑭灰绿色黏土,泥质结构,块状构造,偶见钙质结核 86.70~88.70 m

⑮棕灰色黏土质粉砂,水平层理,含有孔虫88.70~92.95 m

(4)中更新 统启 东组(Qp2q;16~27层),埋深92.95~174.75 m,厚81.80 m

⑯棕灰色、绿灰色、黑灰色黏土,泥质结构,切面光滑 92.95~101.40 m

⑰浅棕灰色含黏土粉砂,见水平层理,局部夹有少量砾石 ,101.40~104.35 m

⑱浅灰绿色粉砂夹黏土薄层,水平层理发育,104.35~110.05 m

⑲灰绿色黏土夹粉砂,切面较光滑,下部见钙质结核, 110.05~120.80 m

⑳浅棕灰色粉砂夹黏土薄层,水平层理发育,含有孔虫,120.80~133.45 m

㉑灰色、棕灰绿色黏土夹粉砂薄层,含腹足类碎块,133.45~139.50 m

㉒灰色、浅棕灰色粉细砂,局部见水平层理,见丽蚌碎片, 139.50~145.80 m

㉓灰色,含砾中粗砂,结构松散 ,145.80~152.15 m

㉔灰绿色、棕灰色黏土,泥质结构,硬塑,152.15~161.05 m

㉕浅黄灰色粉细砂,局部见水平层理 ,161.05~166.90 m

㉖灰色含粉砂黏土,切面粗糙,硬塑,166.90~168.30 m

㉗黄褐色、灰黄色粉细砂,未见层理 ,168.30~174.75 m

(5)下更新统启东组(Qp1h;28~38层),埋深174.75~300.25 m,厚125.50 m

㉘灰黄色、灰色含粉砂黏土,岩芯较硬,见非海相介形类化石, 174.75~179.35 m

㉙灰色粉细砂,未见层理,质均色匀,179.35~181.55 m

㉚灰黄色、灰色、棕灰色含粉砂黏土,见非海相介形类化石,181.55~191.50 m

㉛黄褐色、灰色黏土质粉砂,未见明显层理特征, 191.50~196.10 m

㉜灰色粉细砂,未见明显层理特征, 196.10~204.00 m

㉝灰褐色、灰绿色黏土,泥质结构,硬塑,偶见钙质结核, 204.00~209.25 m

㉞灰色粉细砂,具水平层理、斜层理, 209.25~225.30 m

㉟黄褐色含黏土粉砂,普遍见黄褐色铁染,硬塑 225.30~247.80 m

㊱黄灰色粉砂、粉细砂, 247.80~253.85 m

㊲灰色粉细砂、细砂,具水平层理、斜层理,253.85~279.00 m

㊳灰色含砾中粗砂,局部见平行层理、交错层理, 279.00~300.25 m

(6)新近系盐城组(N1-2yc;39~41层),未见底

㊴灰绿色、棕灰色含粉砂黏土,岩性硬塑,300.25~302.80 m

㊵深灰色粉砂,整体质均色匀, 302.80~312.20 m

㊶棕黄色、黄色黏土,硬塑,发育不规则状钙质结核,312.20~320.00 m

2 材料与方法

为建立钻孔地层格架以及后续的沉积环境分析,对该孔岩芯样品进行了OSL年代学和古地磁学测试,以及微体生物的分析鉴定。

2.1 光释光(OSL)样品的采集、制备及测试

OSL样品采集4件(图2),由自然资源部地下水矿泉水及环境监测中心测试完成。细颗粒组分制样:在实验室红光(波长640±10 nm)条件下打开样品,用浓度40%的H2O2和30%的盐酸去除有机质和碳酸盐类,然后加30%的氟硅酸腐蚀5天,用蒸馏水清洗至中性。样品测定使用美国Daybreak2200光释光仪,辐照的测片均在801E辐照仪中进行,其90Sr-Yβ放射源的照射剂量率约为0.103871 Gy/Sec。细颗粒样品采用简单多片再生法测量样品的等效剂量,即在天然和再生剂量OSL(Li)测试结束后,辐照试验剂量,并用试验剂量OSL信号(Ti)来监测感量变化,利用天然/再生剂量与其后试验剂量OSL信号的比值(Li/Ti)来确定等效剂量值。

2.2 古地磁的采集、制备及测试

古地磁样品采集867块,其中黏土采样间隔20 cm,粒度较粗的砂层采样间隔50 cm左右。在岩芯新鲜层面上用2 cm×2 cm×2 cm的无磁立方体塑料盒取样,采样点确切位置视岩芯状况而定,只采取钻探过程中无扰动的岩芯。

所有样品均在中国科学院地质与地球物理研究所古地磁实验室作系统磁性测量。测试仪器为KLY-4卡帕桥旋转磁化率仪、2G760U-Channel岩石超导磁力仪,样品进行10~70 mT(毫特斯拉)交变磁场的逐步退磁,样品的退磁值多选在20~50 mT之间,少数样品选在60~70 mT。交变退磁后的数据结果作为最终的分析依据。

在退磁后数据处理时发现一些问题,如强氧化条件下形成的强潴育化/锈染沉积物以及多含钙质结核的样品,其测试数据质量一般不高;淡灰色、灰绿色等潜育化层位样品剩磁较弱,且难以退净;砂层中的样品磁性矿物含量较少,退磁初始值很小,没有记录下当地的地磁场信息;故而剔除这些类型样品(胡云壮等,2014),最后采用326个有效数据进行全孔磁倾角曲线绘制(图4)。

2.3 微体生物及宏体生物标本的采集及鉴定

微体生物共采集78组样品,采集间隔为2~4 m,在岩性过渡带适当加密,单一较厚地层适当放宽。各样品均开展有孔虫、介形类及其他微体动植物(轮藻、植物根管),以及淡水双壳类腹足类等宏体标本的鉴定。

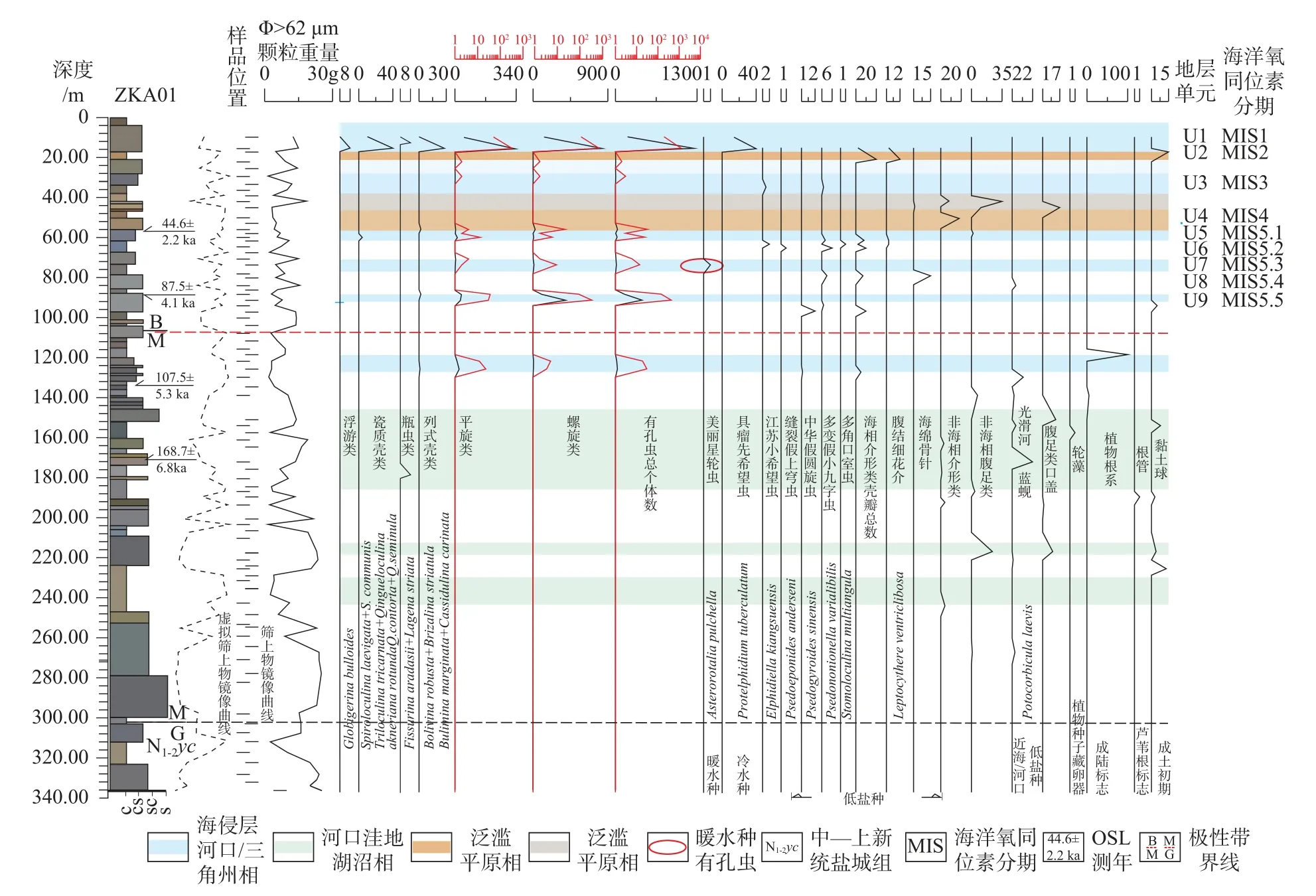

定量取30 g干样,按照海洋地质调查规范,经双氧水分解,以63 µm分析筛淘洗后,取筛上物烘干在显微镜下挑选全部标本。粗估1个门类标本超过200个个体后,即先行缩分,鉴定后再计算为样品中全部标本总量,编绘分类数量统计图,数量超过100枚(瓣)时以算数值和常用对数值曲线对比表达(图5)。

图5 ZKA01钻孔微体生物随深度分布变化图Fig.5 The down-core variations of the microorganisms contents in the ZKA01 borehole

3 结果

3.1 地层年代确定

ZKA01钻孔岩芯中共测得OSL有效年代数据4个(表1,图2)。

表1 ZKA01钻孔光释光测年数据Table 1 OSL dating data of the ZKA01 borehole

据全国地层委员会(2002)规定以布容/松山(B/M)极性时、松山/高斯(M/G)极性时界线的倒转年代,即0.78 Ma和2.58 Ma分别作为中更新世/早更新世和第四纪/新近纪地层界线年代。依据整理后的古地磁样品测试结果,编绘ZKA01钻孔磁倾角曲线,并与Singer(2014)提出的松山(Matuyama)极性时以来的时间标尺作对比,建立了全孔古地磁极性柱(图4)。

ZKA01钻孔磁倾角曲线显示的B/M界线与ZKA01钻孔南侧相距10 km的ZKA02孔B/M界线147 m对比(刘宪光等,2023),ZKA01钻孔可能存在中更新世地层间断。地层间断长期以来视为陆相地层中多于海相地层。河流的侧向加积、摆动迁移、河口坝的前展,即都以产生不同时间尺度的地层间断。长江口开敞型泥质潮坪中,若以层偶保存率来讨论潮坪层序的完整性,则可见在约百年的建造时间里,只有 0.74%有沉积物记录,剩余的99.26% 的时间都是沉积间断(范代读等,2001)。两孔早更新世具河流二元结构序列的地层厚度较为一致,体现了当时河流沉积在两孔所在区域是稳定发育的。因此,划定ZKA01钻孔M/G界线划在300.25 m处,B/M界线位置定在108 m。

OSL测年技术在近20余年的不断发展中,逐渐成为了第四纪晚期沉积年代判定的重要手段(刘智荣等,2021)。该孔4个OSL测年结果虽然与南侧10 km的ZKA02孔相关数据(刘宪光等,2023)接近,部分测试结果的年龄数值要比实际年龄偏小。如58.90 m处测得年龄为44.6±2.2 ka,此时地层对应MIS4阶段,实际年龄应该在60~72 ka,133.10 m处测得年龄为107.5±5.3 ka,根据古地磁年龄划分此处年龄应属于中更新世,年龄应大于0.78 Ma。此类情况最早见于天津BZ2孔研究,100 ka的OSL测年与自上而下第三海侵层底板、古地磁B/M界线出现在接近的深度(姚政权等,2006),即使在东海陆架边缘钻孔地层研究中,OSL高密度采样测年也出现过年代倒转(Wang et al.,2014)。88.1m处的测得年龄87.5±4.1 ka,年代数据在氧同位素5期(MIS5,74 ~128 ka)内,尚在合理范围内。

因此晚更新世以来的地层界线根据岩石地层和生物底层综合判定。中、上更新统界线位于钻孔的第Ⅲ海相层底部,即92.95 m处。上更新统与全新统界线置于该钻孔发现的第Ⅰ海相层底部,即MIS1阶段与末次盛冰期时硬黏土层界面16.65 m处。

3.2 微体化石鉴定结果

ZKA01钻孔78组样品经过鉴定分析,仅在13件样品中发现海相微体生物,继而依据其组合、代表层段确定了海侵层位。同时结合岩性,对全孔地层划分为10个层段(U1~U10;图5)。

(1)U1(深度:0~16.65 m)

取样2个,其中9.60 m样见有孔虫近200枚,未见浮游种。瓷质壳中少见广盐种三室三玦虫Triloculina tricarnatad’Orbigny、阿卡尼圆形五玦虫Qinguelocu-lina akneriana rotunda(Gerke) 等。平 旋类50枚,以冷水团种具瘤先希望虫Protelphidium tuberculatumd'Orbigny居多,另见少量广温广盐种凹坑筛九字虫Cribrononion gnytsusuturalisHo,Hu et Wang、异地希望虫Elphidium advenum(Cushman) 和优美花朵虫Florilus decorus(Cushman et McCulloch)等,低盐广盐种孔缝筛九字虫C.porisuturalisHo,Hu et Wang和缝裂希望虫E.magellanicumHeron-Allen et Earland更少,正常盐度的亚洲希望虫E.asiaticumPolski和塔斯曼管九字虫Pacinonion tasmaniensisCarter各2枚。卷转虫类有孔虫133枚,以广盐广温种毕克卷转虫变种Ammonia beccariivars.(Lineé) 为主,偏深水的少室卷转虫A.pauciloculata(Phleger et Parker)次之,偏正常盐度的高锅卷转虫A.takanabensisi(Ishizaki)次之,近亲卷转虫A.sobrina(Shupack)和同现卷转虫A.annectensParker et Jones、小个体的河口种奈良小上口虫Epistminella naraensis(Kuwano)各见一两枚。

15.40m样见有孔虫近1500枚,其中见小个体浮游有孔虫泡抱球虫Globigerina bulloidesd’Orbigny 8枚,稍大个体的瓷质壳光滑抱环虫Spiroloculina laevigataCushman et Todd、普通抱环虫S.communisCushman et Todd、半缺五玦虫Q.seminula(Linné)共40 枚,小个体正常盐度的线纹瓶虫Lagena striata(d’Orbigny) 和瓜子缝口虫Fissurina aradasiiSequenza共8枚,列式壳类强壮箭头虫Bolivina robustaBrady、条纹判草虫Brizalina striatulaCushman和具缘小泡虫Bulimina marginatad’Orbignygo共28枚,皆指示河口区小个体微体生物由海向陆的搬运,被称为“易漂种”(李从先等,1998)。有孔虫含量大大高于海相介形类,即指示河口相生物埋藏群特点(汪品先等,1986)。

(2)U2(深度:16.65~21.30 m)

取样1个,浊红棕色黏土,块状,下部纹层发育,上部硬度增高,大部呈中度潴育化锈染,为寒冷气候下沉积,属于MIS2。在北方河北黄骅地区钻孔,末次冰期浊黄棕色/浊黄橙色块状黏土沉积中也可能发现2个有孔虫标本,视为滨海风水鸟的再搬运,不代表海侵(Wang et al.,2008)。

(3)U3(深度:21.30~36.60 m)

取样4个,其中22.2 m样中见有孔虫异地希望虫和毕克卷转虫变种各1枚。25.6 m样未见生物等。29.6 m见低盐广盐有孔虫江苏小希望虫Elphidiella kiangsuensisHo,Hu et Wang、毕克卷转虫变种、多变小假九字虫Pseudononionella variabilisZheng各一枚,所在棕灰色粉砂层中下部水平层理和沙泥互层沉积发育,判断为内河口或河湾沉积,属于MIS3。

(4)U4(深度:36.60~56.00 m)

取样6个,该层段见淡水陆相介形类,以布氏土星介Ilyocypris bradyiSars、纯净小玻璃介Candoniella albicans(Brady)为主。除此之外见淡水陆相腹足类副豆螺Parabytheniasp.、白小旋螺Gyraulus albus等。

(5)U5(深度:56.00~61.65 m)

取样3个,自下而上为浅蓝绿色~浅灰色黏土,略显水平纹层, 3个样品中56.6 m见小个体列式壳强壮箭头虫2枚,平旋类广盐低盐种异地希望虫和偏深水的亚洲希望虫Elphidium asiaticumPolski各2枚。卷转虫类广盐种毕克卷转虫变种24枚,广盐种多变假小九字虫2枚。海相介形类8瓣,为腹结细花介、东台中华花介Sinocyethere dongtaiensisChen、典型中华美花介Sinocytheridea impressa(Brady)等广盐低盐种。该层整体显示向上水深变浅,为低盐湿地相,判断为MIS5.1。

(6)U6(深度:61.65~70.50 m)

取样3个,系长江三角洲及毗邻杭嘉湖平原(陈忠大,2002)低水位域沉积的“灰绿色黏土”,块状结构,局部略显纹层。该层未发现微体生物及腹足类。

(7)U7(深度:70.50~76.00m)

取样2个,分别见数个和十数个有孔虫,螺旋类以主要为毕克卷转虫变种A.beccariivars.、多变假小九字虫P.variabilis,平旋类以孔缝筛九字虫C.porisuturalis居多,其中见一个暖水种美丽星轮虫Asterotalia pulchella, 7瓣海相介形类为美山双角花介Bicornucythere bisanensis和中华美花介Sinocytheridea impressa。海绵骨针15个。

(8)U8(深度:76.00~88.70m)

取样4个,未见微体生物,见近海河口相双壳类光滑河蓝蚬Potocorbicula laevis碎块,可能系风浪搬运。

(9)U9(深度:88.70~92.95 m)

取样2个,分别见100余和400余枚有孔虫,螺旋类以毕克卷转虫变种A.beccariivars.为优势种,零星见低盐种中华假圆旋虫Psedogyroidina sinensis。平旋类以见光滑九字虫Nonion laevigata、孔缝筛九字虫C.porisuturalis居多。下部样品尚见10瓣海相介形类,以东台中华花介Sinocythere dongtaiensis(8瓣)居 多,其 余 为 中 华 美 花 介Sinocytheridea。

(10)U10(深度:92.95~320.00 m)

取样51个,整个中下更新统及新近系盐城组上 部(92.95~320.00 m)仅124.00 m、128.00 m和132.00 m处3个样品见少量海相为体古生物化石,最多见20余枚有孔虫,以缝裂希望虫、孔缝筛九字虫、凹坑筛九字虫、奈良小上口虫为主,正常盐度种海相介形类布氏纯艳花介Pistocythereis bradyi和广盐种中华美花介极少出现,不排除强浪搬运作用。

4 第四纪晚期以来沉积环境演化

4.1 ZKA01孔的年代地层格架及古沉积环境演化

据微体古生物鉴定结果可知, ZKA01钻孔在沉积记录中完好的保存了3套海相地层记录(图5),较好地揭示了晚更新世以来3次大规模海侵在研究区的响应(汪品先等,1981;王强和田国强,1999;王中波等,2020),即全新世时期(MIS1)的“第Ⅰ海相层”、MIS3时期(24~60 ka)的“第Ⅱ海相层”和MIS5时期(74~128 ka)的“第Ⅲ海相层”。海相层作为标志性的层序地层为该钻孔的地层划定提供了重要依据。

(1)MIS1时期(U1:0~16.65 m),沉积物岩性特征以灰色-灰黄色粉砂、粉细砂为主,中部夹有黏土层,层理发育。除上部0~2.70 m外,下部沉积层(2.70~16.67 m)中有孔虫丰度为钻孔丰度最高,且多以近岸浅水种毕克卷转虫变种Ammonia.beccariivars.为主,与已报道结果较为一致(张茂恒和王建,2003;王颖等,2006;韦一等,2011;于俊杰等,2014)。介形类以海相腹结细花介Leptocythere ventriclivosa居多,推断此层段中下部为滨岸浅水的浅海环境。整个层段对应12 ka 以来MIS1的“第Ⅰ海相层”。

(2)MIS2时期(U2:16.65~21.30 m),沉积物以黄褐色黏土为主,表示较强氧化背景,符合末次盛冰期古气候特点(王强等,2008),未见微体生物,仅见十余个黏土球,显示经历了因水位下降脱水形成的硬黏土层(成土过程)。同时,沉积物中含铁锰斑点,这是由于地下水活跃多见铁锰元素剧烈迁移所形成。推断属于末次盛冰期,即MIS2时期形成的洪泛平原沉积(陆相)。该层硬黏土层为长江三角洲地区标志性地层,顶板常被用作全新世更新世地层划分界线(陈报章等,1991;孙丰瑞等,2019)。

(3)MIS3时期(U3:21.30~36.60m),沉积物以浅灰色-浅棕灰色粉砂、黏土质粉砂为主,局部显薄层-互层状。间断零星含有的有孔虫属种为半咸水江苏小希望虫Elphidium.kiagsuensis和近岸浅水种异地希望虫Elphidium.advenum,揭示这样的沉积构造可能系河道韵律沉积,间受近岸强潮影响。在深度上和年代上相当于MIS3时期(24~60 ka)的“第Ⅱ海相层”(杨达源等,2004;张振克等,2010;夏非等,2012)。

(4)MIS4时期(U4:36.60~56.00 m),沉积物以灰黄色硬黏土、粉砂。该层段不含有孔虫化石、介形类全部是非海相属种布氏土星介Ilyocypris.bradyi、平行小玻璃介Candona.parallera、疏忽玻璃介Candona.neglecta,以及陆相但是腹足类Parabytheniasp.、白小旋螺Gyraulus.albus,反映该层段的陆相淡水环境,可能为泛滥平原上短暂积水形成的湖沼相。

(5)MIS5时期(U5~U9:56.00~92.95 m),根据岩性特征及沉积环境进一步划分为5个层段:55.95~61.65 m、61.65~67.60 m、67.60~76.00 m、76.00~88.70 m、88.70~92.95 m。整体对应于MIS5时期(74~128 ka)的“第Ⅲ套海相层”。

①MIS5.1时期(U5:56.00~61.65 m)

该层段岩性特征以灰色、浅棕灰色黏土质粉砂为主,夹粉砂薄层,水平层理发育。见20~30枚有孔虫,其中见浮游种一个个体,暖水种美丽星轮虫Asterorotalia pulchella一个,下部样品见7瓣海相介形类,推测为海相沉积环境。

②MIS5.2时期(U6:61.65~70.50 m)

该层段岩性特征以灰色粉细砂,水平层理较发育,底部灰绿色黏土,泥质结构,块状构造,偶见钙质结核。该层未发现微体化石,见光滑河蓝蚬Potamocorbicula laevis,推测为河漫滩相沉积。在北方沿海经验性总结中,浅部六七十米地层内氧化/还原层段交替,基本就是海陆相地层更迭(王强,李从先.2009)。

③MIS5.3时期(U7:70.50~76.00 m)

该层段岩性特征以棕灰色黏土质粉砂为主,水平层理。见数个和十数个有孔虫,主要为毕克卷转虫变种、孔缝筛九字虫、多变假小九字虫,其中见浮游种一个个体,暖水种美丽星轮虫Asterotalia pulchella。见7瓣海相介形类,主要为美山双角花介Bicornucythere bisanensis和中华美花介Sinocytheridea impressa。海绵骨针15个。该段推测为河口沉积环境,受海洋潮汐作用影响。

④MIS5.4时期(U8:76.00~88.70 m)

该套地层岩性特征主要为3套棕灰色粉砂与绿灰色、黑灰色黏土层,见水平层理,黏土见铁锰结核、钙质结核。该层未发现微体化石及腹足类化石,底部地层见植物根系与炭屑,为河漫滩相沉积。

⑤MIS5.5时期(U9:88.70~92.95 m)

该层段岩性特征以浅棕灰色粉砂夹黏土薄层,水平层理发育。发育有孔虫和海相介形虫,数量达数百枚,以毕克卷转虫变种Ammonia.beccariivars.为优势种。次之为光滑九字虫、孔缝筛九字虫、中华假圆旋虫,海相介形类,除中华美花介,又以东台中华花介Sinocythere dongtaiensis居多。该段为MIS5早期海侵,海侵强度较大,仅次于全新世海侵。

综上所述,ZKA01钻孔MIS5时期(74~128 ka)的深度范围在56.00~92.95 m,MIS3(24~60 ka)时期深度范围在21.30~36.60 m,MIS1时期(现在~12 ka)深度范围在0~16.65 m。ZKA01钻孔连续的海相层反映出该地区自晚更新世以来沉积环境未受到大的河床冲刷,从而比较完整的保存了MIS1、MIS3、MIS5各时期海侵沉积层,同时,也指示着古长江河道晚更新世以后可能由东台地区开始逐渐向南部摆动至现今位置。

4.2 长江三角洲北翼地区多孔海侵地层的对比

为了更好地认识长江三角洲北翼地区的晚更新世以来的海侵层分布规律,对该地区海侵层进行对比(图6),并对有微体古生物的钻孔(图1)进行分析。

图6 长江三角洲北翼晚第四纪海侵层对比图Fig.6 Comparison of Late Quaternary Marine transgressions in the north wing of the Yangtze River Delta

长江三角洲北翼地区晚更新世以来的MIS1、MIS3、MIS5海侵层发育齐全。全新世时期的第Ⅰ海侵层(MIS1)在晚更新世以来3期海侵中规模最强,发现的有孔虫数量最多。第Ⅱ海侵层(MIS3)在发育深度向南逐渐变深,同时也指示这长江主河道逐渐南移。第Ⅲ海侵层(MIS5)底部在各钻孔埋深大致相当,长江三角洲地区东台—如东一带3个钻孔中,ZKA01钻孔深度为92.95 m,ZKA02钻孔深度为98.90 m(刘宪光等,2023),D9钻孔深度为95.30 m(吴标云和李从先,1987),也预示着海侵初期长江三角洲北翼地势相对平坦。第Ⅲ海侵层(MIS5)底部可作为一个很好标志性地层界面或等时面给长江三角地区的地层划分与对比工作提供依据(图6,图1)。

5 结论

(1)通过岩石地层、层序地层(海侵层),辅以OSL、古地磁等测年数据,划定ZKA01钻孔B/M界线位置在108.00 m,M/G界线位置为300.25 m。中、上更新统界线位于该钻孔发现的第Ⅲ海相层底部,即92.95 m处。上更新统与全新统界线置于该钻孔发现的第Ⅰ海相层底部,即MIS1阶段与末次盛冰期时硬黏土层界面16.65 m处。

(2)利用海相微体化石分析识别出的晚更新世以来多期海侵与深海氧同位素MIS1,MIS3,MIS5有着较好的对应关系。其中MIS5阶段多期次的海陆交互作用也表明氧同位素的多周期性在该钻孔中具有较好的沉积旋回响应。

(3)通过对东台—如东一带3个钻孔(ZKA01、ZKA02、D9)的对比发现,第Ⅰ海侵层发育规模较大,第Ⅱ、Ⅲ海侵层在长江三角洲南北两处均有记录,同时发现第Ⅲ期海侵层(MIS5)早期海侵记录在该地区各钻孔埋深大致相当,该界面可作为长江三角地区的地层划分与对比研究的标志性地层。

致谢:本文成文中得到青岛海洋地质研究所王飞飞副研究员的悉心指导,在此深表感谢。同时感谢谢思聪、邹彬等同事的大力帮助,以及自然资源部地下水矿泉水及环境监测中心测试年代样品。感谢中国地质调查局天津地质调查中心王强先生分析鉴定微体/宏体生物,并指导区域对比和绘图创新。感谢审稿专家的宝贵意见。