师范类专业认证背景下化学专业课程考核探索

——以“物理化学Ⅱ”课程为例

李红英,丁爱民,姚成立

(合肥师范学院化学与化学工程学院,安徽 合肥 230601)

2017年10月,国家教育部发布了《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》[1],自此,师范类专业认证工作在普通高等学校陆续开启。师范专业认证的基本理念是“学生中心、产出导向、持续改进”[1],强调以师范生的学习效果为导向,并将评价结果应用于教学改进。对学生学习效果的评价是课程教学中的一个重要环节,只有设计适当的课程考核内容和方式才能更好地评价师范生的学习效果,继而为后续的教学改进提供参考。因此,在师范专业认证背景下,课程考核的重要性不言而喻。

近年来,有部分参与过师范类专业认证工作的研究人员从师范类专业的课程建设[2]、师范教育评价体系建构[3]、新师范体系创新路径研究[4]、专业培养方案的优化[5]、专业课程设置[6]等方面提出了自己的建议。也有部分高校教师从自己教授的课程出发,探讨了师范类专业认证背景下课程教学大纲的修订[7]、课程的建设[8]、课程教学方法的改革[9-10]、课程考核评价的实践[11-12]等。但到目前为止,师范类专业认证背景下,化学专业课程的课程考核研究还很少。

化学专业是我校最早建设的专业之一,也是我校首个通过师范类专业认证(第二级)的专业。随着目前“双减”政策的实施,中小学教育正努力改变应试教育对学生培养的片面性,强调学生综合能力的培养。因此,化学专业的课程考核也应与中小学的改革方向保持一致,着力考核师范生的综合能力,而非考试能力。“物理化学Ⅱ”课程是我校化学专业学生的一门重要的专业核心课程,在师范类专业认证背景下,按照师范生综合能力的考核需求以及我校“师范性、应用型”的办学定位,近年来,我们对该课程进行了课程考核的探索。以下将介绍该课程的考核思路,希望能为其他普通高校师范类专业课程考核工作提供参考。

1 “物理化学Ⅱ”课程考核探索

1.1 依据化学专业人才培养方案中的毕业要求设计课程目标

《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》中提出的“中学教育专业认证标准(第二级)”从“培养目标、毕业要求、课程与教学、合作与实践、师资队伍、支持条件、质量保障和学生发展”8 方面(一级指标)提出了中学教育专业教学质量的合格要求,包括二级指标38个。其中“毕业要求”体现国家对专业人才培养“产出”的质量要求,包括师德规范、教育情怀、学科素养、教学能力、班级指导、综合育人、学会反思和沟通合作8个二级指标[1]。“课程与教学”部分体现国家对专业人才培养体系和运行过程的质量要求,是整个认证的基础,对毕业要求具有重要的支撑作用。课程是专业建设的核心要素,课程目标的设计必须依据毕业要求。因此,我校化学专业于2018年根据“中学教育专业认证标准(第二级)”[1]修订了专业人才培养方案,随后各门课程根据培养方案进行了“课程标准”的修订,其中包含了根据“毕业要求”进行的“课程目标”的制定。

根据我校化学专业人才培养方案,本专业学生在毕业时应达到如下毕业要求:践行师德(毕业要求1:师德规范;毕业要求2:教育情怀)、学会教学(毕业要求3:学科素养;毕业要求4:教学能力)、学会育人(毕业要求5:班级指导;毕业要求6:综合育人)、学会发展(毕业要求7:学会反思;毕业要求8:沟通合作)。“物理化学Ⅱ”课程是化学专业学生的一门重要的专业核心课程,它是运用物理学、数学等学科的理论和方法,研究化学变化基本规律的一门科学。根据物理化学学科的研究内容,本课程主要支撑三个毕业要求:毕业要求3:学科素养;毕业要求4:教学能力和毕业要求7:学会反思。

“学科素养”是从事中学教学工作的基础素养,是师范生形成教学能力的前提条件。因此,本课程首先设置了目标1,要求学生掌握学科基本概念、基本理论等基础理论知识,并应用这些基础理论分析解决社会实践或科学实验向化学提出的一些理论问题等,并感受学科理论对实践的指导意义。

“教学能力”是教师胜任教学工作的关键能力,包含知识基础和技能要素两个方面。因此,本课程设置了目标2,要求学生在学习了该课程后,能够将“物理化学Ⅱ”学科知识、中学化学教学内容以及学科教学论知识相结合,进行教学设计,并进行有效的教学体验。

教师是反思性的实践者,“学会反思”是师范类毕业生从事中学教育教学工作,实现专业发展的基本能力要求。因此,本课程设置了目标3,要求学生在学习了该课程后,能自主进行文献查阅,以此来了解物理化学学科发展前沿和研究进展,形成一定的终身自主学习和专业自主发展的意识和能力。

本课程设置的课程目标及支撑的毕业要求详见表1。

表1 “物理化学Ⅱ”课程的课程目标及支撑的毕业要求

1.2 围绕课程目标设计考核内容及方式

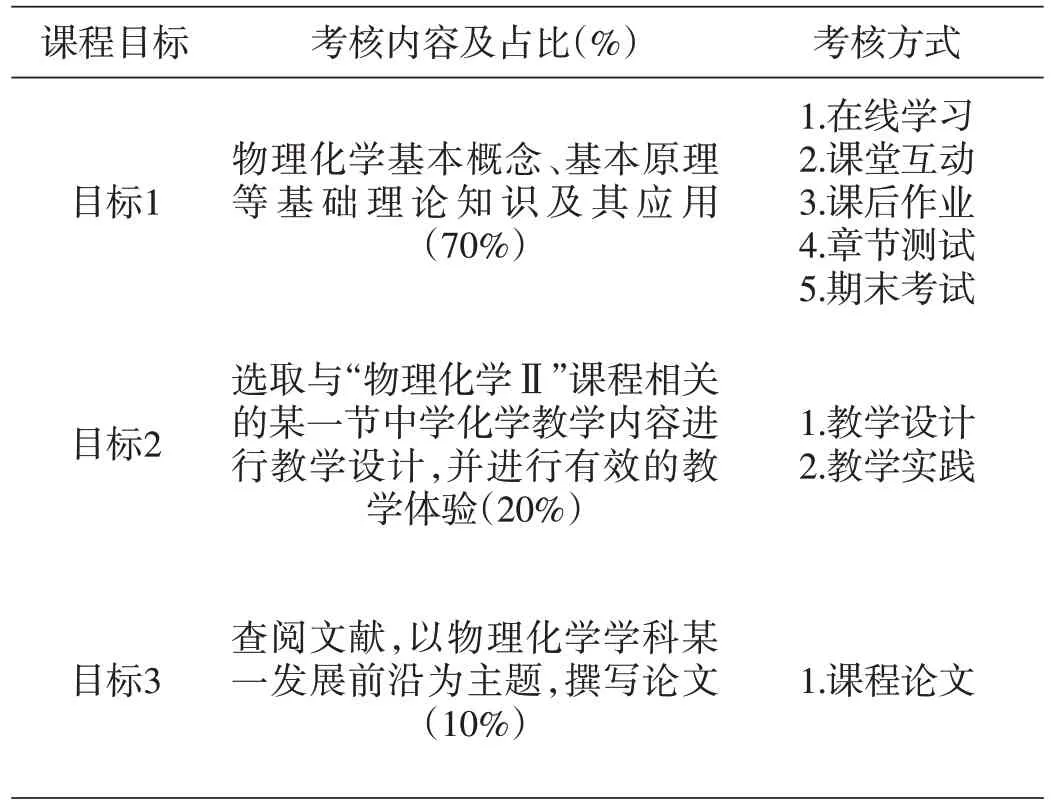

为了达成课程目标,并调动学生学习该课程的积极性和主动性,本课程设计了多样化的考核内容和考核方式,见表2。

表2 围绕课程目标设计的课程考核内容、占比及考核方式

该课程考核具有如下特点:

1.2.1 考核内容及考核方式多元化

基于“产出导向”的专业认证理念,考核内容要对照师范毕业生核心能力素质要求。根据专业人才培养方案中课程与毕业要求的支撑关系,本课程设计了三项考核内容,分别对应课程目标1、2、3。

考核方式包括“在线学习”“课堂互动”“课后作业”“章节测试”“教学设计”“教学实践”“课程论文”及“期末考试”。其中,“在线学习”主要是考核学生利用学校网络教学平台上任课教师建设的“物理化学Ⅱ”网络课程进行课前预习和课后复习的情况,教师可根据教学平台后台的学习时长、学习次数、完成任务点的比例等数据记录学生该项成绩;“课堂参与”方式多样,主要是考核学生在课堂上通过智慧教学软件(本课程使用超星“学习通”)参与教师发布的抢答、选人、讨论、随堂练习等情况,教师在发布前对每个活动赋予相应的分数,教学平台可根据学生的参与情况记录成绩;“课后作业”和“章节测试”由教师按照教学进度在课后进行布置,根据学生的完成情况统计成绩;“教学设计”和“教学实践”主要考核学生将该课程内容与中学化学课程内容相联系,撰写教学设计的能力;“课程论文”主要考核学生对该课程学科前沿知识的了解情况和查阅资料并撰写论文的能力;“期末考试”主要是学期末对学生总体学习情况的考核,考核内容主要是物理化学基本概念、基本原理等基础理论知识及其应用。

1.2.2 过程性考核全程化

本课程考核成绩由“过程性成绩”和“期末考试成绩”两部分组成。总成绩=过程性成绩×50%+期末考试成绩×50%,其中“过程性成绩”由“在线学习”“课堂互动”“课后作业”“章节测试”“教学设计”“教学实践”“课程论文”七部分组成,其中“在线学习”主要是对学生课外自主学习活动的记录,包括课前预习、课后复习等;“课堂参与”主要记录学生的课中活动;“课后作业”“章节测试”“教学设计”“教学实践”“课程论文”主要是学生课后学习活动的记录。因此,该课程的“过程性考核”涉及到了课前、课中、课后三个阶段,努力做到过程性考核全程化。

1.3 课程目标达成度评价

根据以上设计的考核内容及方式,在学期末将学生的各项考核成绩汇总,计算课程目标达成度,并撰写“课程分析报告”。“课程分析报告”中含有课程基本信息、课程目标、课程考核方式、期末试卷总体情况分析、课程目标达成度分析、毕业要求贡献度分析、改进措施等部分,其中“课程目标达成度分析”中会根据学生各项考核所得分值,计算得出每位同学的课程目标达成度及班级学生的课程目标平均达成度。课程目标达成度细目表见表3。

表3 课程目标达成度细目表

以2021-2022学年第二学期化学专业某班为例,根据表3记录的学生成绩,可计算得到每位学生课程目标1、2、3的达成度和总评达成度,继而算出班级学生课程目标1、2、3达成度及总评达成度的平均值,结果见图1。从图1可见,该班学生3个课程目标的平均达成度及总评达成度均在80%左右,即该班学生总体上达到了本课程的各项课程目标。但分析每位同学的课程目标达成度数据发现,仍有部分同学有部分课程目标达成度偏低。

图1 课程目标达成度

根据师范类专业认证“持续改进”的理念,针对“课程分析报告”中期末试卷总体情况分析、课程目标达成度分析以及我们在学期末收集的学生对本课程的教学建议,课程组教师有针对性地撰写“课程分析报告”中的“改进措施”部分,以期提高课程教学质量,进而推动师范类专业人才培养质量的持续提升。

2 结束语

我校化学专业的培养目标是培养能胜任中学化学教学与研究和具备班级管理能力的新型师资。在师范类专业认证背景下,本课程首先依据我校化学专业人才培养方案中的毕业要求设计了三个课程目标;其次,根据课程目标设计了多元化的课程考核内容和考核方式,该课程的“过程性考核”还涉及到课前、课中、课后三个阶段,努力做到过程性考核的全程化,改变了以往的终结性评价和单纯卷面考试评价的不足;最后,根据设计的课程考核内容和考核方式,在学期末开展课程目标达成度的评价,并根据达成度评价结果、期末试卷总体情况分析和学生建议等,总结课程教学和考核中存在的问题,继而采取持续改进措施,努力提高课程教学质量。

课程是专业建设的核心要素,在师范类专业认证理念的引领下,课程改革势在必行。课程改革是一项系统的大工程,它不仅包括本文提到的课程考核改革,还涉及课程内容改革、课程教学方法改革等多方面的改革。我们将在以后的教学实践中,不断地探索和总结,从而提高教学质量,为培养优秀的中学化学教师做出应有的贡献。