研究性学习在“生物质资源利用技术”课程的教学实践

郭建华,蔡威盟,胡恩柱,胡坤宏

(合肥学院能源材料与化工学院,安徽 合肥 230601)

自2020 年疫情爆发后,全球经济都受到重创。西方国家一边限制高科技出口,一边又去中国化,对我国科技发展造成了影响。习近平总书记在合肥主持召开《扎实推进长三角一体化发展座谈会》时提出“当前,新一轮科技革命和产业变革加速演变,更加凸显了加快提高我国科技创新能力的紧迫性”“创新主动权、发展主动权,必须牢牢掌握在自己手中”[1]。只有如此,我们国家的科技发展才不会受制于他国。创新的根本在于人才,大学生是国家宝贵的人力资源,是科技发展的希望。2005 年教育部在《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中就明确提出了“积极推动研究性教学,提高大学生的创新能力”的要求[2]。一系列教学实践也表明了研究性教学在课程中的应用可以调动学生的主动性,激发学生的创新能力[3-5]。

“生物质资源利用技术”是我校能源化学工程的专业课程,课程内容符合可持续发展需求,具综合性、前沿性的特点。本文结合本校能源化学工程专业的教学情况,分享研究性学习在“生物质资源利用技术”课程中的教学探索与实践经验。

1 “生物质资源利用技术”课程培养目标能力要求

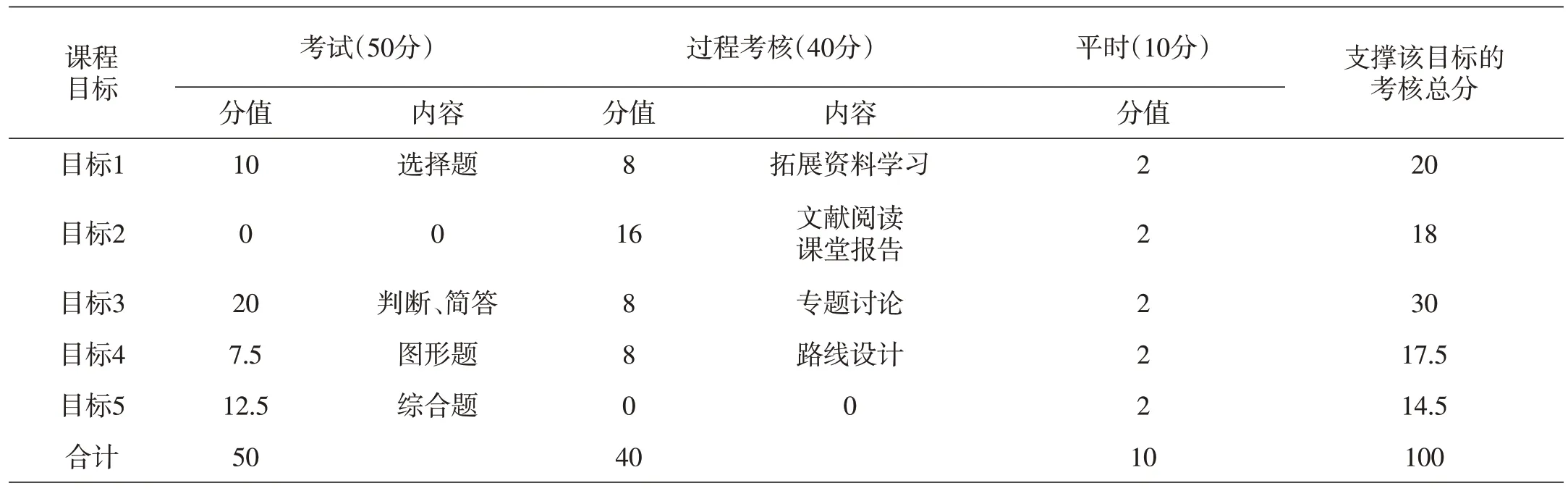

“生物质资源利用技术”课程内容包括生物质资源转化到能源、化学品和材料的原理、技术和工艺流程。通过课程学习,培养学生运用专业知识对生物质能利用、新能源开发等能源化工问题进行分析与判断,并获得有效结论的能力,并使学生能够认识生物质资源的重要性,树立安全、环保、可持续发展的理念。课程目标分解如表1所示。

表1 课程达成目标能力要求

学生要在课程学习之后获得表1中能力,这就要求教师在教学中采取高效手段,充分发挥学生的主体作用,不断强化学生分析、解决问题的能力,激发学生的创新思维。

2 “生物质资源利用技术”教学的瓶颈

2.1 知识更新快,教材相对滞后

“生物质资源利用技术”发展非常迅速,但目前市面书籍所含内容多为较成熟的已经工业化的技术,如生物乙醇、生物柴油、生物质发电、气化等[6-8]。而近十几年新兴的高附加值生物质平台分子上下游转化的相关内容和成熟技术的新进展介绍相对较少。以生物柴油生产技术为例,多数书籍对技术成熟的第一代生物柴油的生产原理与工艺流程有详细介绍,而较少阐述第二、三代生物柴油技术,因此单从教材上无法使学生全面认知生物柴油的最新发展状况。

2.2 知识点分散,综合性强

“生物质资源利用技术”课程综合了多门课程知识,信息量大,知识点多。以一种重要的生物质平台分子——乙酰丙酸的生产为例,涉及的知识点有乙酰丙酸的分子结构特征(有机化学)、原料组成与来源(生物化学与植物生物学)、制备方法(有机化学、工业催化)、产物的分离与定性定量分析(分析化学、仪器分析)、工艺流程设计(化工原理、化工工艺学)、关键设备选择(化工设备与单元操作、化工机械设备)、下游产品合成(有机合成、工业催化)等。传统的教学方式以教师为主体,以教授知识为主,学生被动接受知识。在课堂授课过程中,学生如果单纯依靠教师讲述获取知识,很难跟上教师的思路,无法将基础知识串联整合,难以进一步思考、应用和创新。

3 研究性学习实施办法

3.1 教材内容与新进展结合,扩展学生知识面

在教学过程中要结合教材和最新进展,使学生了解技术的工业化程度和发展现状。在对较为成熟的技术进行课堂讲解的同时设置文献资料阅读任务,让学生自主选择课题,从最新文献中了解生物质转化技术的前沿发展情况,分析技术优劣并进行课堂展示与讨论,使得学生对生物质转化技术的发展有更深入的理解。

3.1.1 任务设置

在课堂讲解过基本原理和技术后,发布文献调研任务。学生在一定主题范围内自由选择并确定课题,围绕课题查找近期相关文献资料进行阅读,并通过分析得到结论。学生3~4 人一组自由组合,自行分配组内工作。

在学生工作开始前利用自主学习指导时间进行文献调研培训,介绍生物质转化相关的主要期刊和生物质研究方向相关的研究机构课题组网站,教授如何快速准确地了解课题代表性工作和近年发展趋势,如何对中英文文献进行速读筛选和精读解析。

3.1.2 课堂报告与讨论

要求学生在课下对选定的课题进行资料调研和分析总结,完成后通过分组课堂报告和分主题讨论的形式交流生物质技术的最新研究进展。报告和讨论安排在课堂教学中相关生物质转化技术基本原理、影响因素、关键设备和工艺流程的学习之后,内容主要集中在新技术的原理、创新点与不足之处的分析,对其是否可实现工业生产进行展望。在学生讲述、互相提问、交流讨论、教师点评后完成课堂学习任务。同时在“学习通”推送资料和进行讨论,方便学生在课下进一步交流。

3.2 案例讨论引入课堂,引导学生自主思考

通过引入相关案例,引导学生对案例进行思考和讨论,指出可行方案和目前存在的问题,综合多门课程知识点提出相应的解决方案。

3.2.1 任务设置

在课程开始前给学生推送相关案例资料或布置调研任务。以垃圾分类利用案例为例,让学生了解校园、居民区或工厂等不同地区的垃圾分类和利用情况,并分析垃圾分类后可能的利用途径。

3.2.2 课堂讨论

课堂以学生所调研的垃圾分类现状为引入点,引发学生对废弃资源利用、环境和社会可持续发展的思考。采用课堂提问、“学习通”推送测试、问卷等形式引导学生对垃圾中属于生物质的组成进行确定和分析,进一步讨论如何按照原料组成选择可采用的合适转化技术。由此引入相关原理、技术和工艺的讲解。最后进行分组讨论,综合所学知识讨论目前对于垃圾分类利用发展的难点,并给出合理的解决方案。

3.3 评价方法

研究性学习效果评价包括过程考核、期末考核和平时表现,最终效果体现在课程达成度上。

过程考核包括平时设置的拓展案例资料学习、文献阅读报告、课堂分组报告、专题讨论和技术路线设计报告,采用“学习通”推送资料和任务,主要以书面分析报告、课堂展示和课堂讨论的方式呈现,采用教师评分和学生互评相结合的方法,对学生研究性学习效果进行评价。评价根据质量(课题符合度、科学性、正确性等)、内容(内容量、完整性等)、撰写(格式、语言、认真程度等)和表达(条理性、熟练程度等)综合评分。

期末考核体现在期末试卷成绩,设置选择题、判断题、简答题、图形题和综合题。

平时成绩体现在对课堂、课下活动的参与情况,活动包括随机提问、抢答、测验、问卷、讨论等,主要通过“学习通”推送,并通过软件自动计分。各部分分值分配如表2所示。

表2 考核方式及分值分配

4 教学实践效果分析

4.1 课程目标达成度的提高

根据表2分值分配,按照下式分别计算各目标达成度,各目标达成度如图1所示。

图1 17、18、19级能源化学工程专业课程目标达成度

从图1 可以看出,18、19 级学生课程目标达成度明显高于17 级。在17 级并未引入系统的研究性学习方法,仅通过布置考核任务依靠学生自主完成相关工作,且自主学习与课堂教学并未有效融合,因此出现了各种问题,如学生自主确定课题查找资料时选题不符合任务要求,资料无可靠出处,文献类型杂乱、质量不高、年代久远等。从18 级实施研究性学习方法后,融合了自主学习和课堂学习,明确了任务要求,进行了方法培训。实施后学生选题符合度、文献符合度大大提高(主要体现在目标2)。结合课题任务的布置,从试卷综合题的答题内容和路线设计的内容来看,18、19级出现了一些创新想法,比如生物质加氢催化设计的新思路、生物质全利用可持续发展路线设计的新思路(主要体现在目标4和5)。

4.2 学生对方法的接受度

通过18、19 级问卷调研情况表明,有97.6%的学生表示研究性学习方法对生物质新技术的学习有帮助;86.2%的学生表示可以自主确定课题并找到所需文献和资料;有82.6%的学生表示结合调研案例的引入模式能跟随老师系统地串联起知识点。课程结束后也有学生陆续反馈在考研复试、夏令营、创新创业比赛等活动中也用到了研究性学习的方法。

5 结束语

通过几年的探索和实践表明,在“生物质资源利用技术”课程中引入研究性学习方法,能适应快速发展的前沿科技,有效结合课堂教学和课下自主学习,有助于提高学生学习主动性,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,激发学生的创新思维。