我国居住权制度的研究热点、发展进程与未来展望

——基于CiteSpace的数据可视化分析

周雅婷

(武汉大学 政治与公共管理学院 湖北 武汉:430072)

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,居住问题从古至今一直备受关注,时至今日人们也仍然在为实现安居乐业的美好向往而努力。近年来党中央更是多次强调要切实保障好公民的这一基本需求。党的十八大报告提出要将住房市场资源配置与政府提供基本保障相结合,满足广大群众多层次、多样化的居住需求;十九大报告指出要完善多主体供给、多渠道保障的住房供应体系;二十大报告则进一步强调要加快建立“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度。在国家大政方针的引领下,我国于2020年出台了《中华人民共和国民法典》,决定设立“居住权”这一新型用益物权,意味着居住权制度在我国的初步建立,引起了各界的广泛关注。

在这一系列背景下,国内学者们纷纷围绕居住权展开研究,但由于居住权研究在我国起步较晚,各项研究缺乏系统的经验支撑,研究体系有待进一步梳理完善,因此本文运用CiteSpace软件绘制可视化图谱,对居住权全时间跨度内的所有相关文献进行全景式分析,进而梳理居住权的研究热点及其发展进程,以便全面理解这一新兴物权,从宏观视野上把握居住权的研究现状,同时总结现有研究不足,摸索未来的研究方向,为未来进一步拓展相关研究提供借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

为保证研究的精准性和权威性,本文以CNKI作为检索源,以核心期刊论文作为分析对象。具体而言,登录“CNKI”官方网站,选取“高级检索”环境,以“居住权”“住房权”“住宅权”为主题词进行检索,检索时间为2023年3月12日,期刊类别来源为“SCI”“CSSCI”,检索析出相关文献430篇,手动删除报刊、会议综述、纪要等无关文献后,最终筛选出381篇与“居住权”相关的文献。

1.2 研究方法

CiteSpace软件运用可视化技术绘制的知识图谱可展现一个学科领域在一定时期内的发展趋势,从而呈现出这一领域的前沿动向。因此,本文拟运用这一软件绘制居住权文献的关键词聚类图谱以及时区线图,实现对其研究热点和研究趋势的整体把握。具体而言,首先对搜集文献进行格式转换并导入CiteSpace软件中,绘制关键词聚类图谱分析“居住权”关键词下的主要研究主题;其次生成突现词图谱以及绘制关键词时区演化图谱,可反映出研究主题随时间推进的演变情况。图谱中的圆形表示分析节点,圆的半径大小代表了节点标签内容在研究文献中出现的不同频次以及中心性等,节点间的连线则表示二者之间的联系[1]。

2 居住权的描述性统计分析

2.1 年发文量分析

研究文献的年度发文数量表示一个领域受重视的程度及变化趋势。如图1所示,截至2022年,在“CNKI”平台中“居住权”相关发文数量呈现总体上升的趋势,这表明这一主题逐渐受到越来越多的关注。1999年CNKI平台核心期刊中发布首篇居住权相关文献,发文量稳步增长至2005年,其后增速有所放缓。2009-2012年增速较快,于2012年达到拐点。可以看出,近十年来居住权的年发文量波动较大,不甚平稳,后受《民法典》出台的影响,在2020年达到峰值,2021年稍有下降后又呈现逐步上升的趋势。综上所述,我国居住权的研究发展态势尚不稳定,但近年有向好趋势,还有待深入发展。

图1 “居住权”发文数量年度分布统计图

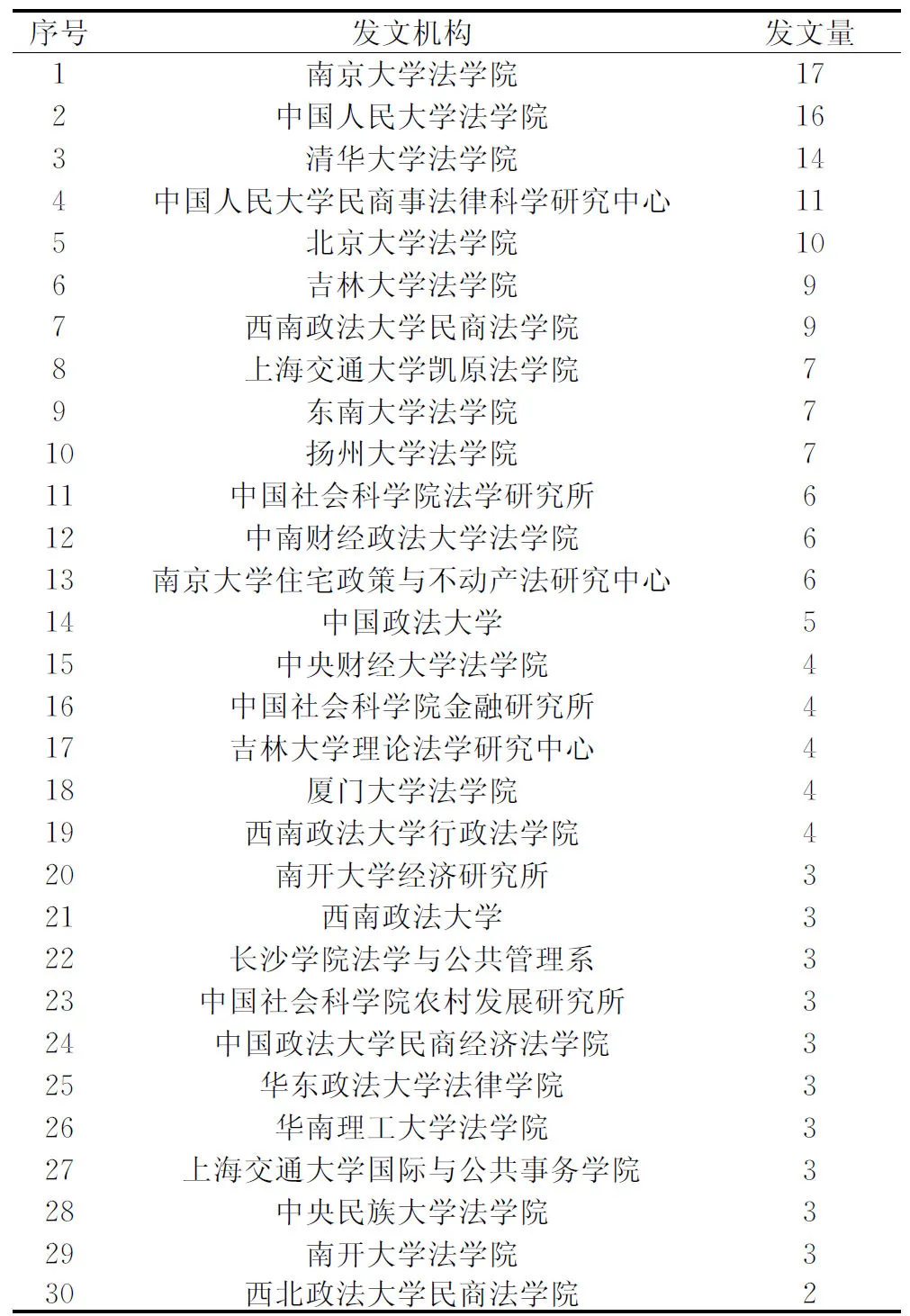

2.2 发文机构与学科领域分析

借助CiteSpace软件对获取的核心期刊文献进行发文机构统计,整理如表1所示,可以看出发文机构以大学法学院系为主、法学相关研究机构为辅,这些机构构成了我国该领域研究的主要力量。其中发文最多的机构为南京大学法学院,共发文17篇,其次为中国人民大学法学院(16篇)、清华大学法学院(14篇)等机构。除法学院与以外,还有农村发展、国际与公共事务等其他领域院系参与,说明居住权正受到更多领域研究机构的关注。事实上,分析居住权研究的学科领域可知,其研究涉猎社会科学、经济与管理科学、工程科技、哲学与人文科学等多个学科,以法学、社会学以及政治学等为主要研究学科,研究背景整体呈现出多学科交叉的专项领域融合态势。

3 居住权的研究热点与研究进程

3.1 研究热点

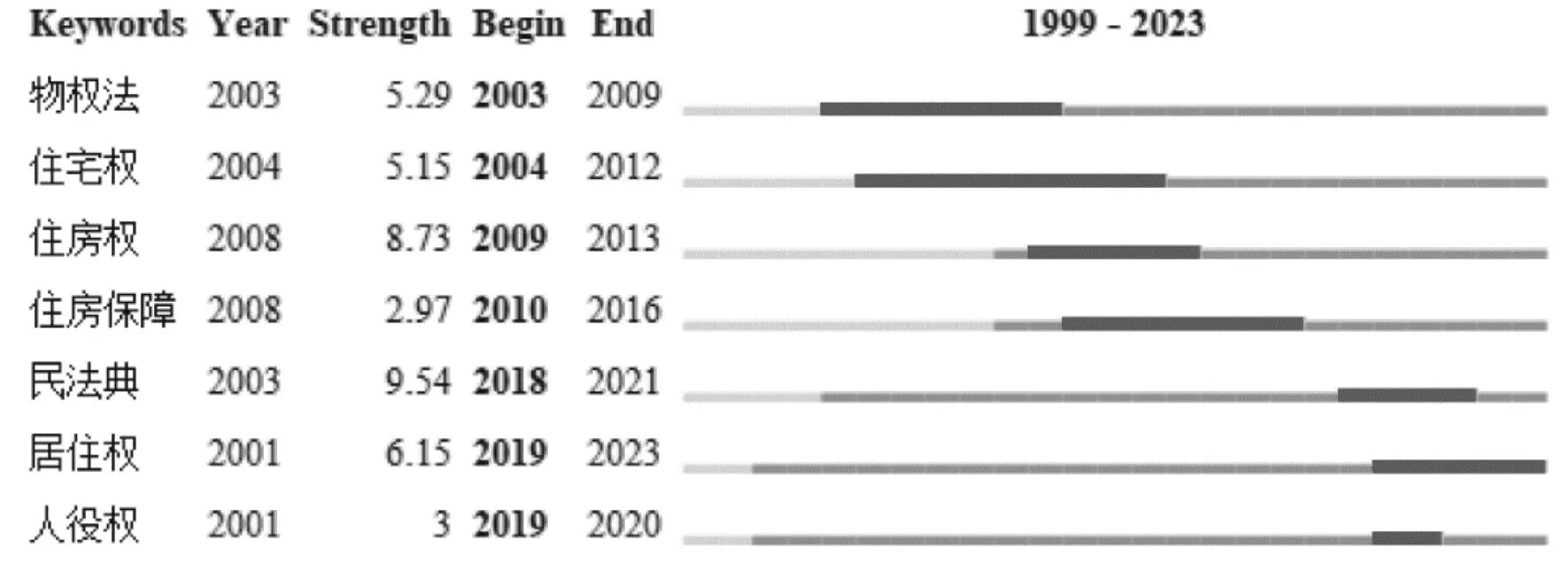

研究热点是指在一段时间内,相互间有内在联系并且数量较多的一组文献所共同探讨的学术话题[2],应用Citespace聚类图谱可视化功能可以得出居住权主题的研究热点。本文选取检索后筛选出的381篇论文,通过Citespace软件依据关键词进行聚类分析,所得结果Modularity Q值为0.7172,Mean Silhouette值为0.9314①,得到质量高的关键词聚类图谱[3](见图2)。同时,由软件生成的论文突现词图表表明,居住权的研究热点随着时间的推进逐年集中在物权法、住房权、住宅保障、民法典、居住权等方面(见图3②)。需要说明的是,“住房权”、“住宅权”及“居住权”从表面看虽存在差异,但是在现有文献研究中基本上是同一含义,均可理解为“获得住所的权利”,都强调对人们居住这一基本生活需求的保障,只是由于翻译原因没有使用同一术语。

表1 发文量前30的机构排名

图2 居住权相关文献关键词聚类图谱

图3 居住权相关文献突现词

3.2 研究进程

在居住权研究热点的分析基础上,按照Time-line View视角对CiteSpace软件生成的关键词排序,可以得到其研究热点在不同时段的演变情况(见图4)。同时结合我国政策制度建设的演变与住房保障实践的发展,并参考图1发文量的分布情况,根据文献关键词突现强度排序对居住权的研究阶段划分,可以将我国对居住权的研究进程大致划分为3个阶段:制度初探阶段、体系反思阶段、规程优化阶段。

图4 Time-line View 视角下居住权的研究进程

3.2.1 基于理论学习的制度初探阶段(20世纪90年代末-2007年)

20世纪90年代末我国学界对居住权的认知还处在较为模糊的阶段,但由于相关法律不能完全满足其现实司法需求,2002年《物权法》(征求意见稿)首次规定了居住权制度[3],由此引发了学界关注。这一阶段相关研究主要集中在以下三个方面:

(1)居住权的基本理论研究

我国居住权研究新兴,学者们忙于“补习”居住权的基本知识,研究思路相差无几,只是侧重稍有不同,总体可分为居住权的起源及其流变历程两方面。就其起源而言,学者们都从罗马法相关规定着手,但分析方法与角度略有不同,如陈信勇[4]等通过对罗马法人役权中用益权、使用权和居住权三种权利的权能性质分条理析,明确居住权的相关权能、设立与终止方式等;刘阅春[5]则在其源流研究中嵌入了概念分析,从辨析角度探讨居住权与用益权、使用权的联系。就其流变历程而言,部分学者们致力于探索近现代各国民法典与罗马法的相通之处,如结构体例安排基本一致、具有人身属性、功能大同小异等;部分学者还浅析了居住权在西法东渐过程中流变中断的原因。但这一阶段对居住权创新发展的研究尚有不足,只有个别学者有所提及,如肖卫[6]提出居住权制度为适应时代的发展出现了向限制人役权过渡的新趋势,点明了居住权在流变过程中相较于传统罗马法的新发展。

(2)我国居住权入法争论

基于养老、婚姻领域的现实司法需要,物权法草案第十八章首次将“居住权”规定为用益物权之一种,这一举动引发了学界对于居住权是否应该入法的热烈讨论,总体可以归纳为赞成派、反对派两大阵营。反对派的主要观点有:①从居住权的历史演进看,居住权制度兴起于西方,而与我国历史传统背景相似的日本等国舍弃了这一制度,因此我国也没有必要建立[7];②从我国制度体系看,我国没有二元划分人役权与地役权的习惯,也没有形成用益权、使用权、居住权的框架体系,单独引入居住权制度难以与国内现有物权体系相融合[8];③从制度的社会需求看,老人、妇女、家庭保姆等弱势群体的居住问题或可以其他方式解决,或属个别情形,对居住权功能的社会需求不大。而赞成派则主要对反对派的意见进行驳斥,可以归纳为:①对居住权的现代功能进行转换能够带来一定的社会意义,如其经济功能能够满足人们多样化利用财产形式的要求;②我国一直沿用划分所有权与他物权并将他物权划分为用益物权与担保物权的框架,因此将居住权划为用益物权一类是合理可行的,能够融入我国制度体系;③现有制度无法完全解决养老、离婚或丧偶一方的居住问题,且其弊病在现行框架下难以克服,引入居住权有利于完善现有立法,具有一定社会需求度。最终全国人大法律委员会研究后将居住权视作用益物权的分化,认为现行用益物权和使用权的规定及《婚姻法》等现有制度可以解决居住权相关纠纷,因此在其后正式通过的《物权法》中悉数删除了该权利的相关规定。

(3)我国居住权入法建构设想

这一时期《物权法编》首次增设居住权制度,但我国物权法还没有人役权的制度体系,赞成入法的学者们认为在没有用益权有关规定可参照的情况下仅用8条条款来设计居住权制度是远远不足的,因此纷纷提出了自己对居住权入法的建构设想。例如陈耀东、贺立群[9]从概念、权利主体、设立方式、权利与义务、权利的消灭五个方面设计居住权制度条文,并指出应与其他民事权利进行协调;申卫星[4]则从居住权的主体、客体、性质及其取得、效力、期限、消灭七个方面构想了居住权制度的具体设计。

3.2.2 基于实践演变的体系反思阶段(2008年-2017年)

2007年《物权法》删除了居住权的相关规定后,居住权入法的争论热潮有所衰退,以“居住权”为关键词的研究也相应减少。同时这一时期我国明确建设以住房保障为核心的住房制度来解决公民的住房问题[10],但实践表明现有制度并不能完全保障居民的居住权益,还需进一步完善。因此受制度建设影响,这一时期的研究关键词以“住宅权”、“住房权”、“住房保障”居多(如图3),具体如下:

(1)住房权(居住权)内涵拓展研究

学者们从住房权本身的属性及其理论出发,结合这一阶段我国住房保障建设的背景,研究居住权的新内涵。如周珂、梁文婷[11]梳理了居住权的基本特性,指出十七大“住有所居”背景下居住权制度体现出了“以人为本”的新价值理念;王者洁[12]通过论证居住权现实诉求阐明了其法定化的正当性,赋予了其应当是一种法定权利的新内涵;汤闳淼[13]则基于住房权的法哲学思维领域,提出了自己对住房权的本质属性、价值意蕴以及制度旨趣等方面的理解。

(2)住房权制度化的必要性研究

这一阶段我国各项住房保障制度在实施过程中浮现出了各类问题,将住房权纳入制度层面势在必行,因此学界主要围绕对现有住房保障制度的反思和住房权制度化的现实必要性展开研究。就制度反思而言,许安拓[14]指出我国住房保障体系在本土实践中存在职能重叠、法规体系缺乏、执行异化、保障边界模糊等问题;蒋承菘、楚道文[15]指出我国《物权法》缺乏居住权制度以致对住宅权利保障不足。就住房权制度化的现实必要性而言,余南平、凌维慈[16]从住宅权保障出发,指出我国在住宅市场化改革过程中涌现的各类社会问题要求建立以住宅权保障为核心的住宅政策以及相应的司法保障机制;赵晔琴[17]通过个案研究指出了城市改造背景下农民工等乡城迁移人员的居住权益问题需要得到制度层面的重视。

(3)住房权保障制度完善路径研究

学界立足制度体系视角寻求住房权保障的完善路径,或通过经验借鉴从体系外部发力,或通过研究制度本身从体系内部改进。具体而言,学者们一是建议加快住房权保障的专门立法。立法是各项措施实施的基础,学界吸收国内外相关建设经验,主张完善现有立法,横向上出台专门、系统的住房权保障法律,纵向上明确立法原则,协调好不同层级的法律文件,规范政府职责。此外,明确制度适用的主体、范围、边界,以切实保障公民的基本住房权[25]。二是要健全住房权保障的各项制度。针对当时我国的住房权保障实践中存在的住房总量严重不足、住房质量差等问题,金红梅[18]建议我国借鉴英国、德国及新加坡等国相关制度设计,创设完整严格的收入审查制度并实行动态跟踪、不断拓宽资金来源渠道加大住房建设资金投入;张运书[19]提倡我国学习日本经验,建立动态入居和退出制度,加强征信体系建设实现严格动态监督;黎晓武[20]指出应完善住房权保障制度的审核、管理及监督体系,采取动态管理、社会监督等多种方式加强监管。三是完善司法救济路径。我国当时的立法中尚未规定公民的住房权,司法依据不足,程序上的立法也不完善,对此,韩敬[21]总结了国外住房权救济法律模式并提出我国应增加民事诉讼途径、扩大行政诉讼受案救济范围并运用司法解释救济公民住房权;张小罗、周刚志[22]以长沙市的住房现状作为个案分析对象并建议我国借鉴法国经验建设“可抗辩居住权”保护合法权益。

3.2.3 基于制度建构的规程优化阶段(2018年至今)

居住权的社会需求在实践发展中越来越凸显,亟需系统化的制度指导,加之这一时期正值我国民法典编纂之际,于是关于居住权入法的研究再度兴起。2020年《中华人民共和国民法典》出台,正式设立了“居住权”这一新型用益物权,因此这一阶段的研究多围绕《民法典》居住权制度展开。

(1)《民法典》居住权制度探索研究

《民法典》正式设立居住权制度前夕,学者们一是立足宏观层面指出了立法的总体方向,如部分学者以居住权的历史演变为切入点对其编纂立法提出建议,或是主张突破原初人役属性[23]、或是主张依其基本特征完善各项规定[24];部分学者围绕《民法典·物权编》(草案二次审议稿)中关于居住权的现有规定提出建议,或是基于价值、概念及我国现实语境提出完善之道[25],或是结合居住权司法实践及其功能嬗变指出应采取“三编协同”模式保持立法的整体性和协调性[26]。二是围绕微观层面的具体条文设计展开,如申卫星[27]在草案出台前依据已有研究设计了居住权的一般规定、设立、登记、限制、消灭等12个具体法律条文,单平基[28]则针对《民法典》草案中居住权条文的缺陷提出修正之道。

(2)《民法典》居住权制度解读研究

随着《民法典》居住权制度正式设立,相关研究逐渐集中于制度内容和意义解读两方面。就制度内容而言,有的学者立足宏观,如房绍坤[29]、申卫星[30]从居住权内容、设立、消灭、等方面对居住权制度体系进行了全方面阐释,胡尔西旦·卡哈尔、金俭[31]探讨了《民法典》中居住权制度的价值功能及其在我国现有制度体系下的适用限制;而有的学者聚焦微观,如肖俊[32]从居住权的历史源流切入解析了我国《民法典》居住权制度的定义与性质,焦富民[33]针对我国《民法典》居住权设立规则进行了研究。就制度意义而言,部分学者认为这一制度的设立具有一定的现实意义,如辜明安、蒋昇洋[34]依据四类司法案例证实了我国居住权制度拥有一定程度的现实需求,付子堂、付承为[35]也指出居住权制度具有社会保障、经济促进以及家庭伦理稳固等社会功能;有的学者则基于理论视角,认为居住权制度的设立有利于推动我国相关制度的完善与创新,如温世扬[36]指出物权编中确立居住权增补了用益物权的类型,是对我国用益物权制度的完善,马新彦[37]认为居住权的确立对继承编的制度创新具有奠基意义。

(3)《民法典》居住权制度实施研究

这一方面的研究主要是围绕这一制度在宏观规定下的具体实施展开,有的学者聚焦《民法典》居住权制度实施中可能产生的实务问题,如廖磊、何雨泽[38]研究了涉居住权房屋的执行难题及其破解之道,李凤章[39]立足解释论视角探讨了“固定期限买断型”居住权的转让和继承问题;有的学者则侧重针对实施中存在的问题研究对策,如屈然[40]基于现有困境提出了未来关于居住权设立方式与登记效力的完善路径与可能架构,何丽新、朱欣蕾[41]聚焦居住权养老功能的实现提出破解现有冲突的可能建议。

4 研究总结与展望

4.1 研究总结

总体而言,居住权自上世纪90年代在我国兴起后,在近30年来的发展中取得了阶段性的进展,但由于其研究体系雏形初现,仍有许多需要进一步完善之处。

4.1.1 居住权研究数量:波动上升,关注程度有待提升

由前文居住权的年发文量分析可知,研究居住权相关研究的发文数量呈现波动上升态势,前十年的年发文量不足10篇,近14年来因其研究趋势易受政策安排影响,发文数量不甚平稳,即便高峰期也不足45篇,关注度仍需进一步提升。

4.1.2 居住权研究学科领域与机构:法学为主,多元领域有待开拓

开展居住权相关研究的领域与机构多以法学及其相关大学院系为主,少数涉及到社会学、政治学等学科院系,可见目前的居住权研究仍以其法学概念及法理为中心,其他领域视角的研究较为稀疏零散,不利于形成系统的研究体系,仍需进一步开拓其他学科领域的研究视角,为居住权的整体研究注入多元思维。

4.1.3 居住权研究内容:内涵渐进,制度细节有待充实

学界对居住权的研究内容呈现出了从“理论内涵”切入到融入“实践内涵”再到探索“制度内涵”层层递进的演变形势。“理论内涵”研究主要集中在制度初探阶段,这一时期我国居住权制度尚处萌芽,相关研究仅停留在其基础理论方面,“居住权”一词更多强调对公民居住基本需求的保障。在体系反思阶段,学界赋予了居住权“实践内涵”,即通过现有制度实践中浮现的居住问题折射出新的意蕴:公民的居住权不仅是指获得住房的权利、有房可住的权利,还包括居住质量与尊严得到基本保障的权利以及依法维护居住权益的权利等。同时,学界还进一步研究了如何将新意蕴落到实处,即需要在制度层面建立一套系统的居住权保障体系,全过程、全方位保障公民的居住权益。因此,规程优化阶段便呈现出了“制度内涵”。这一阶段相关研究立足制度建构的视角,围绕《民法典》居住权制度从设计、解读再到实施进行全过程研究,是为优化居住权整体规程以实现更好保障而进行的探索。

总之,居住权的内涵虽随着研究的深入不断得到补充和丰富,但仍然存在一定研究空白,比如对于如何落实居住权的“制度内涵”、建立起完善的居住权制度保障体系,还需要进一步思考和挖掘。

4.2 研究展望

4.2.1 拓宽研究广度:开拓居住权研究的学科视野

居住权的研究学科视野目前多集中在法学相关领域,但也少数涉猎工程科技、经济与管理科学等学科,呈现多元学科交叉融合态势。事实上,居住权的产生以保障广大群众的居住利益为目标,这一权利的实现与发展本就会涉及到众多学科领域,如管理学科的居住保障政策制定与实施、金融与经济学科的住房市场发展、社会学科的居住社会秩序稳固等,而目前的研究范围相对集中在住房保障、权利特性、用益物权制度等热点领域,视野较为受限。因此,今后的居住权研究应更积极地响应法律政策号召,加大对居住权的重视与关注程度,从自身学科视野出发多角度探索居住权,多方位推动居住权体系的发展与完善。

4.2.2 加大研究深度:充实居住权制度体系研究

(1)深化居住权的宪法保障研究

在《民法典》正式设立居住权制度以前,已有部分学者提出应将居住权纳入法律制度,将其上升为公民的一种法定权利予以保障,但始终未能实现。目前我国《民法典》物权编正式设立了居住权制度,但也只是将其纳入了民法层面,并将其界定为一种用益物权,指“居住在他人房屋的权利”,属较为狭义的概念,法律保障效力有限。事实上,从国际社会到国家层面都始终将保障“人人享有可负担房屋”作为长远追求目标,居住权应具有更为广义的权利内涵。因此,应提高居住权立法层级,从宪法层面明确规定公民的居住权,提高保障效力。我国宪法只规定了“公民住宅不受侵犯”,没有明确规定公民的居住权,具体而言,宪法中应对居住权的定义、国家的保障义务、公民行使居住权的权利和义务等作出详细规定,但现有研究尚未对我国居住权具体应如何入宪、宪法如何规定居住权进行深入研究,这是今后值得探索的一个研究方向。

(2)完善居住权制度配套实施政策研究

现有研究多集中于居住权制度基本理论及其设立上,而对于这一制度的实施研究不足,仅有的相关研究大多着眼微观,欠缺宏观层面的制度实施研究。要想将居住权制度落到实处,应当完善制度实施的配套政策,具体而言可从制度涉及主体及客体两方面着手:

就制度涉及主体而言,目前保障公民“有房可住、住有所居”的主体是政府,由政府牵头建立住房保障制度,供给保障住房,但随着近年市场经济发展与住房制度改革,越来越多的企业组织也参与到保障住房的供应中。社会住房的供应情况虽有所改善但仍然存在住房质量差、公民负担能力不足、退出机制滞后等问题,主体间职能重叠,需进一步厘清各主体的职能;同时对于政府、企业都有所掣肘的“灰色地带”,可否引入社会组织从中周旋?社会组织可以发挥怎样的作用?这些问题都值得进一步推敲。

就制度客体而言,根据我国《民法典》对居住权的规定,居住权制度既具备社会保障功能,又具有一定条件下的投资经济功能,且这一制度的建立从一定意义上来说是为弥补现行住房保障制度的不足,因此不同性质下的政策适用对象也存在差别,在制定配套实施政策时应对居住权不同的功能定位及其适用对象与范围进行区分,那么具体应如何厘清这些界限也有待深化。

(3)加强居住权制度风险防范研究

有学者指出居住权制度在实践中存在一定风险,如因房价攀升住宅所有权人可能会对终身期限的居住权人不利的道德风险、老年人提前为子女设立所有权而导致子女养老积极性降低的风险、权利客体限定为不包括附属设施的住宅而导致居住权人生活不便的风险等。

面对诸如此类的风险,应当设立防范机制。比如针对道德风险,为居住权人设定终身期限时应明确需充分考察其道德品行这一前提,并要求提供相应支撑材料;对于子女养老积极性降低风险,应制定居住权设立的限制条件,例如需在获得多数家庭成员同意的前提下进行,尽量避免家庭矛盾的产生;针对居住权人生活不便的风险问题,应将房屋附属设施纳入客体范围,优化实践方案。同时,还应在法律层面制定相应惩罚机制强化风险防范力度。只有明确了制度的潜在风险,并提前设立防范机制,才能保障制度的实施成效,因此对于居住权制度是否存在其他风险、如何更为全面地设立风险防范机制也值得深思和进一步推敲。

注:

① Modularity Q值越大表示网络聚类结果越好,Q值一般在0~1之间,大于0.3意味着聚类结构显著,越接近1聚类结果越好;Mean Silhouette值大于0.5表示结果合理,大于0.7则表示是高效率的。

② 图3中“Year”为所有文献中首次出现该词的年份,“Begin”“End”分别表示该词在所有文献中突现强度最高的起止时点。