南通市海门区2003—2022年梅毒流行趋势分析

黄丹红

南通市海门区疾病预防控制中心,江苏 海门 226100

梅毒是由梅毒螺旋体引起的慢性性传播传染病。监测数据显示,海门区梅毒发病率呈不断上升态势,2003年位居全区法定甲乙类传染病报告第6位,2008年升至第3位,2018年起跃居首位,成为重要的公共卫生问题。为了解海门区梅毒流行趋势和特征,为制定防控策略提供科学依据,现对2003—2022年梅毒疫情资料分析如下。

1 材料与方法

1.1 资料来源 2003年梅毒疫情资料来源于海门区疾控中心疫情年报,2004—2022年疫情资料来源于中国疾病预防控制信息管理系统中的疾病监测信息报告管理系统,人口资料来源于海门区统计局,活产数来源于海门区妇幼保健计划生育服务中心。

1.2 方法 通过海门区疾病预防控制中心疫情年报和中国疾病预防控制信息管理系统中的疾病监测信息报告管理系统收集2003—2022年海门区人群梅毒病例信息。梅毒病例诊断标准按照《梅毒诊断标准及处理原则》(GB15974-1995)、《梅毒诊断标准》(WS 273-2007)和《梅毒诊断》(WS 273-2018)执行。利用发病率、构成比计算不同分段时间内的年度变化百分比(APC)、完整时间区间内年均变化百分比(AAPC)及95%可信区间(95%CI)[1-2]。

1.3 统计分析 采用Excel 2007建立数据库,利用Joinpoint 4.9.1.0回归模型进行趋势分析,率与率的比较用卡方检验。检验水准:α=0.05。

2 结果

2.1 总流行趋势 2003—2022年梅毒共报告4 230例,年平均发病率21.11/10万。总发病率由2003年的0.49/10万上升至2022年的24.63/10万,AAPC=20.03%(95%CI:10.90%~192.83%),呈上升趋势,差异有统计学意义(z=4.52,P<0.01);2003—2007年上升趋势较快(APC=103.20%),2007年出现转折点,2007—2022年上升趋势变缓(APC=4.31%)。见图1。

2.2 三间分布 4 230例梅毒病例中,男性2 247例,女性1 983例,男、女平均发病率分别为24.38/10万、18.32/10万,差异有统计学意义(χ2=86.63,P<0.01)。发病最高峰年龄为25~29岁组(42.30/10万),主要受Ⅰ期、Ⅱ期年龄最高峰影响;隐性梅毒发病率最高峰为≥85岁年龄组(17.94/10万);Ⅲ期梅毒发病率最高峰为55~69岁组。患者职业占比前3位的依次为农民2 201例(52.03%)、家务及待业725例(17.14%)、工人429例(10.14%)。地区分布以海门街道和工业园区分列第1、2位,发病率分别为34.07/10万、30.98/10万,高于其他地区。

2.3 各期梅毒发病趋势

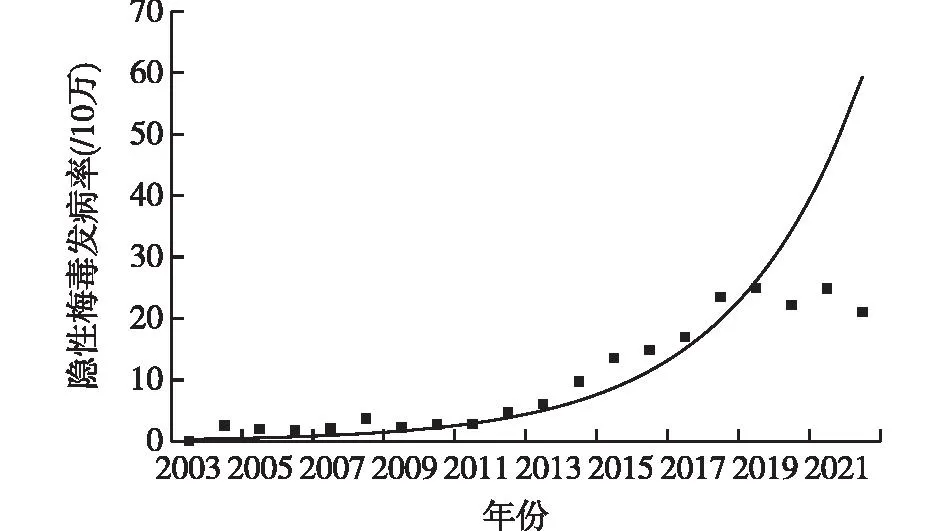

2.3.1 隐性梅毒 共报告2 011例,年均发病率10.04/10万,呈上升趋势(z=4.57,P<0.01),无转折点,AAPC=APC=31.51%(95%CI:15.96%~49.14%)。见图2。

图2 2003—2022年海门区隐性梅毒发病率趋势

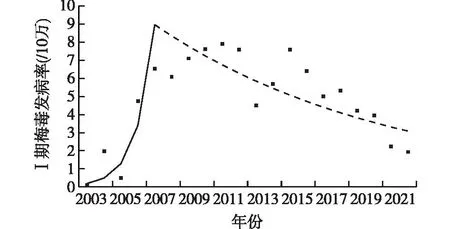

2.3.2 Ⅰ期梅毒 共报告970例,年平均发病率4.84/10万,发病率由2003年的0.10/10万上升至2022年的1.93/10万,AAPC=15.95%(95%CI:3.79%~29.54%),总体呈上升趋势(z=2.62,P<0.01);2003—2007年上升趋势较快(APC=163.70%),2007年出现转折点,2007—2022年变为下降趋势(APC=-6.86%)。见图3。

图3 2003—2022年海门区Ⅰ期梅毒发病率趋势

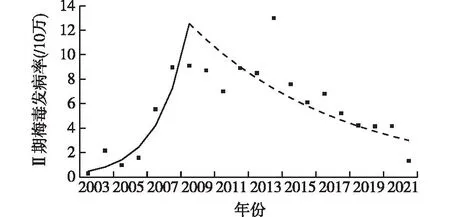

2.3.3 Ⅱ期梅毒 共报告1 143例,年平均发病率5.70/10万,发病率由2003年的0.29/10万上升至2022年的1.32/10万,AAPC=10.19%(95%CI:1.81%~19.26%),总体呈上升趋势(z=2.40,P<0.05);2003—2009年上升趋势较快(APC=72.68%),2009年出现转折点,2007—2022年变为下降趋势(APC=-10.44%)。见图4。

图4 2003—2022年海门区Ⅱ期梅毒发病率趋势

2.3.4 Ⅲ期梅毒和胎传梅毒 Ⅲ期梅毒共报告38例,年平均发病率0.19/10万,呈上升趋势(z=3.94,P<0.01;APC=31.51%)。胎传梅毒共报告68例,年平均发病率59.29/10万(活产数),呈下降趋势(z=-4.68,P<0.01)。

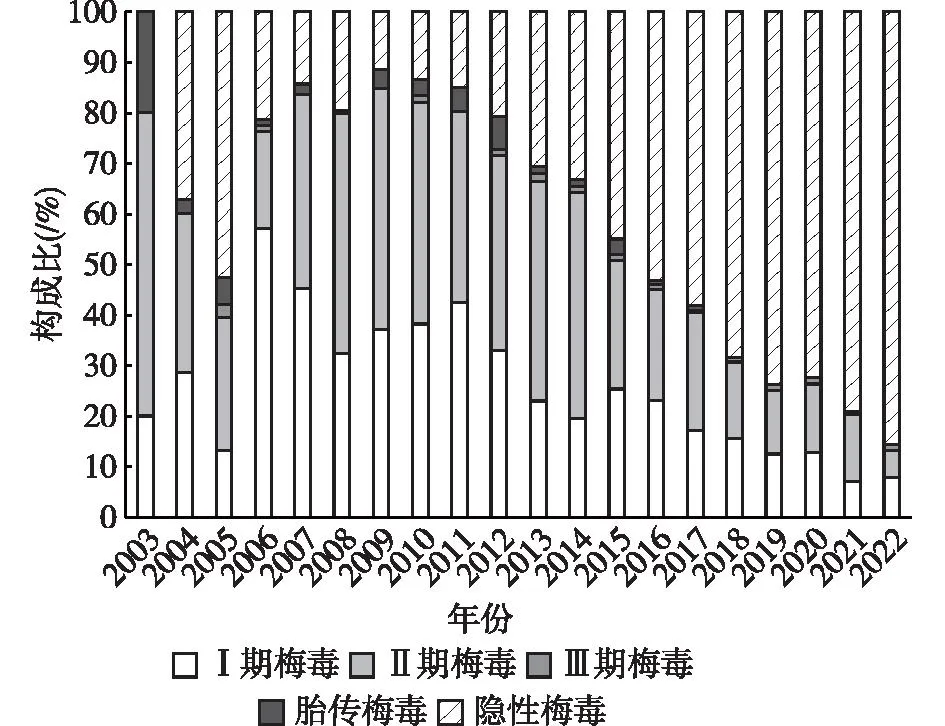

2.4 各期梅毒构成比变化趋势 2003—2022年各期梅毒报告病例构成比从高到低依次为:隐性梅毒47.54%(2 011/4 230)、Ⅱ期梅毒27.02%(1 143/4 230)、Ⅰ期梅毒22.93%(970/4 230)、胎传梅毒1.61%(68/4 230)、Ⅲ期梅毒0.90%(38/4 230)。其中隐性梅毒从2016年起占比过半,2022年高达85.54%(207/242)。见图5。

图5 2003—2022年海门区各期梅毒构成比变化趋势

各期梅毒20年构成比变化趋势joinpoint分析结果:Ⅰ期梅毒AAPC=-4.62%(95%CI:-9.60%~0.63%),总体趋势下降但差异无统计学意义(z=-1.73,P>0.05);Ⅱ期梅毒构成比呈下降趋势,AAPC=-7.48%(95%CI:-11.95%~-2.78%),差异有统计学意义(z=-3.08,P<0.01);Ⅲ期梅毒构成比呈上升趋势,AAPC=APC=34.29%(95%CI:7.46%~67.81%),差异有统计学意义(t=2.78,P<0.05)。胎传梅毒构成比呈下降趋势,AAPC=-32.53%(95%CI:-44.59%~-17.85%),差异有统计学意义(z=-3.92,P<0.01)。隐性梅毒构成比呈上升趋势,AAPC=45.26%(95%CI:36.68%~57.84%),差异有统计学意义(z=8.81,P<0.01)。

3 讨论

2003—2022年海门区梅毒发病率总体呈上升趋势,除胎传梅毒外,各期梅毒均呈上升趋势,与其他研究结果[3-5]一致,可能原因:一是非婚性行为越来越多,感染梅毒的风险增加;二是传染病监测系统加强了梅毒报告工作,减少了漏报现象;三是加强了梅毒血清学检测工作,扩大了筛查面,检测量不断上升。

2015年国家发布《关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》后,胎传梅毒得到有效控制,海门区胎传梅毒呈明显下降趋势,近几年无胎传梅毒病例报告。随着梅毒诊断标准逐渐推广实施,以往血清学阳性的无症状病例被误诊为Ⅰ期、Ⅱ期梅毒的状况得到纠正,这也是近年来Ⅰ期、Ⅱ期梅毒发病率及构成比均有所下降而同时隐性梅毒的发病率及构成比不断上升的重要原因。Joinpoint分析结果显示,Ⅰ期、Ⅱ期梅毒属于早期感染,其发病率20年总趋势虽然上升,但分别从2007年、2009年起趋势由上升变为下降,说明近年来新发梅毒疫情可能得到了一定程度的控制。海门区隐性梅毒占比最高,且疫情上升趋势非常明显,与其他研究一致[6-8],很多无症状病例(隐性梅毒)随着梅毒血清学检测工作的加强而被不断发现和报告[9]。

梅毒总发病率与Ⅰ期、Ⅱ期梅毒的发病高峰均为25~29岁组,可能与该年龄段人群处于生育期与性活跃期有关。Ⅲ期梅毒、隐性梅毒发病率高峰出现在高年龄组,与其他报道相似[10-12],一方面可能与老年人因健康原因就医住院多、梅毒筛查概率高有关;另一方面可能与老年人群因为丧偶、分居或离异而主动寻求刺激有关。有研究表明,50岁及以上中老年男性性需求依然较高[13-14],易发生高危性行为,从而增加感染梅毒的风险。

综上所述,2003—2022年海门区梅毒总发病率呈上升趋势,虽然近年来早期梅毒的发病率得到了一定程度的控制,但隐性梅毒疫情增长速度较快,老年人的隐性梅毒发病率高须引起重视。建议对不同人群开展有针对性的宣传和干预活动,减少高危性行为发生。医疗卫生机构应进一步加强梅毒疫情监测,严格执行诊断标准,提高梅毒报告质量,规范医疗行为,减少梅毒经性传播途径的危害,实现控制目标。