从文献视角看新石器时代陶鼓的音声功能

○ 郑小龙

张光直《考古学专题六讲》指出,“经过巫术进行天地人神的沟通是中国古代文明的重要特征。”①张光直:《考古学专题六讲》,北京:文物出版社,1986年,第13页。从陶鼓的文化功能角度来看,亦能反映出中国古代文化的这种典型特征。

关于陶鼓的文化功能研究可见于费玲伢《新石器时代陶鼓的初步研究》②费玲伢:《新石器时代陶鼓的初步研究》,《考古学报》,2009年,第3期。、陈星灿《红山文化彩陶筒形器是陶鼓推考》③陈星灿:《红山文化彩陶筒形器是陶鼓推考》,《北方文物》,1990年,第1期。、王冬力《论小河西文化陶鼓》④王冬力、李维涛、张婧:《论小河西文化陶鼓》,《吉林师范大学学报(人文社会科学版)》,2018年,第1期。等,既往学者关于陶鼓的文化功能研究提出了不同的观点,其中陶鼓音声的祭祀功能基本获得了学者们的关注,展现了陶鼓作为乐器最为关键的功能。

从目前所见的考古资料来看,陶鼓主要出土于新石器时代的墓葬、灰坑,少量出土于房址。陶鼓作为葬具、随葬品的功能可以从考古资料中获得相关认知,但陶鼓作为乐器最重要的音声功能无法在考古遗物之间直接体现出来。关于陶鼓的音声功能,《周礼》《礼记》等文献提供了极为重要的线索,证明陶鼓在周代是用于农业祭祀仪式的乐器。

一、文献材料中陶鼓的农业祭祀功能

古籍文献中关于陶鼓的文字记载较少,主要见于《周礼·春官》《礼记·礼运》《礼记·明堂位》,三者均使用“土鼓”之名,可知“土鼓”是以“土”为腔的鼓乐器,因而专名为“土”质之鼓。参考周代“土”质乐器埙、缶,均为陶质乐器,可知文献记载中的“土鼓”应为陶质鼓。在既往学者们的研究中基本都认可文献中的“土鼓”即为陶鼓。

《礼记·礼运》篇记载“土鼓”自远古时代就曾用于祭祀鬼神的活动。“夫礼之初,始诸饮食,其燔黍捭豚,污尊而抔饮,蒉桴而土鼓,犹若可以致其敬于鬼神。”⑤〔清〕孙希旦撰:《礼记集解》,沈啸寰、王星贤点校,北京:中华书局,1989年,第586页。古籍文献材料显示,“礼”的发生与初民用食物敬献鬼神的祭祀活动相关,而且在“礼之初”的时代,土鼓就在祭祀仪式过程中发挥着沟通人、神的作用。

东汉郑玄注曰:“言其物虽质略,有齐敬之心则可以荐羞于鬼神,鬼神飨德不飨味也。中古未有釜、甑,释米捭肉,加于烧石之上而食之耳。今北狄犹然。汙尊,凿地为尊也。抔饮,手掬之也。搏土为桴也。土鼓,筑土为鼓也。”

唐孔颖达疏曰:“中古虽有火化,未有釜、甑。燔黍者,以水洮释黍米,加于烧石之上而燔之。捭豚者,捭析豚肉,加于烧石之上而熟之。凿池汙下而盛酒,故曰‘污尊’。以手掬之而饮,故曰‘抔饮’。桴,击鼓之物。桴者,搏土凷为桴。土鼓,筑土为鼓。”

“愚谓礼经纬万端,无乎不在,而饮食所以养生,人既生则有所以养之,故礼制始乎此焉。曰‘犹若’者,言非独养人者质略如此,而犹可以奉祭祀焉,由其物不足而诚有余也。”⑥同注⑤,第586;851;851页。

从历代注家对《礼运》篇的解释来看,“礼之初”时代的祭祀活动十分简素,由于没有釜、甑等炊器,人们用烧热的石头加工熟食。在地上凿坑盛酒,用手捧起饮用。用草或泥土抟成的桴击打土鼓。这一切的描述都说明“礼”的发生是在极为古远的时代,远古人类相信养育人类的食物同样能够供养神灵,献祭食物虽简素,却代表了人类对神灵的虔诚之心。在“礼之初”的时代,“礼”便与古人的“德”“诚”联系在一起,这也是影响中国后世礼乐文化的重要价值观念。

《周礼正义》:“籥章掌土鼓、豳籥。”⑦〔清〕孙诒让撰:《周礼正义》,北京:中华书局,1987年,第1,907;1,905;1,905页。东汉杜子春注曰:“土鼓,以瓦为匡,以革为两面,可击也。”⑧〔清〕孙诒让撰:《周礼正义》,北京:中华书局,1987年,第1,907;1,905;1,905页。文献中的“土鼓”应为“瓦质”的双面鼓。目前考古出土的周代陶鼓较少,仅福建闽侯黄土仑遗址出土了1件商代陶鼓。闽侯黄土仑遗址发掘简报指出,“黄土仑遗址M17出土的陶鼓则与湖北崇阳县出土的商代铜鼓在造型上有相似之处”⑨陈龙等:《福建闽侯黄土仑遗址发掘简报》,《文物》,1984年,第4期,第33页。。

黄土仑陶鼓应是模仿商鼓形制而制作的一件土鼓明器,而不是伊耆氏的典型土鼓。⑩中国铜鼓研究会编:《中国铜鼓研究会第二次学术讨论会论文集》,北京:文物出版社,1986年,第134页。黄土仑遗址M17除陶鼓外,还有直腹罐1件、圆腹罐2件、鬶形壶1件。M17墓葬规模与同遗址的其他墓葬无大差别。黄土仑遗址陶鼓“圆桶形”鼓身造型与湖北崇阳铜鼓近似,应当取象于当时的木质鼓,鼓面双面横置演奏,与新石器时代陶鼓形态迥异。

《礼记·明堂位》中还出现了乐器“苇籥”与土鼓共同用于祭祀活动的记载,“土鼓、蒉桴、苇籥,伊耆氏之乐也”⑪同注⑤,第586;851;851页。。与《礼记·礼运》相比,《礼记·明堂位》除了土鼓、蒉桴以外,还增加了“苇籥”这一乐器,并明确指出是用于“伊耆氏之乐”。注文曰:“苇籥,截苇为籥也。此上古之乐,而蜡祭用焉。伊耆氏掌为蜡,因谓其乐为伊耆氏之乐焉。”⑫同注⑤,第586;851;851页。由注文可知苇籥是一种苇秆制成的乐器,伊耆氏在蜡祭中吹奏的一种管乐器。关于伊耆氏、苇籥、土鼓的关系,可从《周礼·春官·籥章》篇中获得更多信息。

《周礼·春官·籥章》:“籥章掌土鼓、豳籥。中春昼击土鼓,吹《豳诗》以逆暑。中秋夜迎寒,亦如之。凡国祈年于田祖,吹《豳雅》,击土鼓,以乐田畯。国祭蜡,则吹《豳颂》,击土鼓,以息老物。”⑬〔清〕孙诒让撰:《周礼正义》,北京:中华书局,1987年,第1,907;1,905;1,905页。

《周礼·春官》关于“土鼓”的记载,比《礼记·明堂位》更为详细,因为《周礼·春官》对“土鼓”祭祀功能的记载具体到岁时节令、祭祀对象、祭祀内容、掌乐官员等信息。

清马瑞辰云:“籥章以掌籥为专司,故首言豳籥。盖籥后世始用竹,伊耆氏止以苇为之,豳籥即苇籥也。《郊特牲正义》谓:伊耆即神农,祈年所以祭神农,蜡亦行神农之礼,故仍其书乐,祭以土鼓苇籥。籥章既言土鼓,则知豳籥即苇籥。不曰苇而曰豳,盖豳人习之,犹商人识之谓之商,齐人识之谓之齐也。”⑭同注⑦,第1,907;1,905;1,907-1,914页。

祈年和蜡祭都为纪念伊耆氏而举行的盛大祭祀活动,籥章为专门负责祭祀活动的乐官,乐器是专为祭祀活动而设的土鼓、豳籥。

《礼记·郊特牲》:“天子大蜡八,伊耆氏始为蜡。蜡也者,索也。岁十二月,合聚万物而索飨之也。蜡之祭也,主先啬而祭司啬也,祭百种以报啬也。飨农及邮表畷、禽兽,仁之至,义之尽也。古之君子,使之必报之。迎猫,为其食田鼠也;迎虎,为其食田豕也,迎而祭之也。祭坊与水庸,事也。曰:‘土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽。’皮弁、素服而祭,素服以送终也。葛带、榛杖,丧杀也。蜡之祭,仁之至,义之尽也。黄衣黄冠而祭,息田夫也。”⑮同注⑤,第694页。

根据《礼记·郊特牲》的记载,蜡祭始于伊耆氏时代,一般在岁终祭祀农神和自然神,如先啬、司啬、农、邮表畷、猫、虎、坊、水庸、昆虫。祭祀目的为“息老物”,使天地万物得以休养生息,报谢对农业生产作出贡献的神灵。

“掌土鼓豳籥者,此官掌野乐,其乐器亦与大师、典庸器所掌异。”⑯同注⑦,第1,907;1,905;1,907-1,914页。在周代乐官体系中,籥章是专司土鼓、豳籥的乐官,负责吹奏《豳诗》《豳雅》《豳颂》乐曲。籥章所掌乐器、声章源自远古伊耆氏之乐,与“籥师”的职能迥异。豳籥即远古时代伊耆氏之乐的苇籥,在后世发展过程中采用豳地所产之竹制成。⑰付林鹏:《〈周礼·籥章〉与周部族的岁时活动》,《民族艺术》,2014年,第3期,第121、122;124-126页。籥章所掌《豳诗》《豳雅》《豳颂》乐曲已无从得知,汉儒郑玄认为《诗经·豳风·七月》与《豳诗》《豳雅》《豳颂》存在内在关联。

《周礼·春官·籥章》⑱同注⑦,第1,907;1,905;1,907-1,914页。注云:“《豳诗》,《豳风·七月》也。吹之者,以籥为之声。七月言寒暑之事,迎气歌其类也。此风也而言诗,诗总名也。”“《豳雅》,亦《七月》也。《七月》又于耜举趾,馌彼南亩之事,是亦歌其类。谓之雅者,以其言男女之正。”“《豳颂》,亦《七月》也。《七月》又有‘获稻作酒,跻彼公堂,称彼兕觵,万寿无疆’之事,是亦歌其类也。谓之颂者,以其言岁终人功之成。”

《七月》诗是由周公整合《豳诗》《豳雅》《豳颂》的材料创作而来,但《七月》所用的曲调与籥章所掌传统意义上的“豳乐”—《豳诗》《豳雅》《豳颂》是截然不同的。祭祀对象“田祖”为“始耕田”者,“田畯”为“始教田”者,因二者对农业的发展贡献很大,故都作为田神祭祀。⑲付林鹏:《〈周礼·籥章〉与周部族的岁时活动》,《民族艺术》,2014年,第3期,第121、122;124-126页。

从记录陶鼓功能的文献来看,《周礼·籥章》较《礼记·明堂位》《礼记·礼运》更突出了节令特征。“中春”“中秋”“祭蜡”是农耕开始、结束、农闲的三个重要节点,是为强调农时的重要性而设定。农时对于指示农业活动具有关键性的作用,错过了农时就意味着失去生存必备的食物来源,对于“以农为本”的民族来说,掌握农时是基本的生存知识。《豳诗》《豳雅》《豳颂》已不可见,但三者演化而来的长诗《七月》仍然传承了“农事诗”的思想精髓。

《七月》记录了农夫一年中从春耕到秋收的劳作生活,从正月开始整理农具耒耜预备春耕,二月开始翻地松土,三月采桑养蚕,八月收获庄稼,十一月猎狐貉。列举了每个月份重要的物候现象以及农事活动,足见农时对于农业收成的重要性。诗中常见到的植物、动物的节律变动,表明古人通过观察身边动植物的动势规律用以提示农耕的时间参照。

《七月》对于各个月份的物候现象与农业活动的开展作出了精辟总结。闻一多评价《七月》是一篇韵语的《夏小正》或《月令》⑳闻一多:《神话与诗》,上海:上海人民出版社,2006年,第151页。,《夏小正》和《月令》的内容都是记录先秦时期天文历法、物候气象、农业知识的典籍,《七月》㉑十三经注疏整理委员会:《毛诗正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第572-594页。作为诗体结构仍然延续着先秦古人重视农业和天时的思想。

古籍记载“七月流火”的“火”是指天上之“火”的大火星,因大火星在夏历六月黄昏出现于南中天,升至最高点,也是由暑转寒的关键节点。“流火”是说大火星在七月开始偏西下行,形状也变得扁长。古人认为天时是造成生命节律作息的本源力量,日月星辰等天象的节律性变化是提示农时的重要参照。

关于“中春昼迎暑气,中秋夜迎寒气”的问题。中春和中秋是指示农耕开始与收获的重要时令。在春天迎接的是暑,是阳,所以仪式在白昼举行;秋天迎接的是寒,是阴,所以仪式在夜晚举行;太阳是暑气、阳气的代表,而太阴即月亮为寒气、阴气的代表。㉒叶舒宪:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第81;102页。中春迎暑气是万物生命复苏、生长的关键期,中秋迎寒是万物生命枯萎、步入冬眠的阶段,是古人阴阳哲学、生命哲学观念的反映。

祈年与蜡祭则是岁终祈求来年农业丰收的大型祭祀活动。老、庄的“归真反本”思想即根植于冬季蜡祭礼仪活动,蜡祭的本义在于给自然生命的周期性结束以息老送终,而在息老送终的背后则蕴含着辞旧迎新的寓意;《蜡辞》全诗突出的主题便是土、水、昆虫、草木的“反”与“归”,这种强调反归生命源头,回到静止孕育状态的仪式主题同老子“反者道之动”的观点是一脉相承的;那不是直线式的原路退回,而是随着“天时”循环的环状路线以退为进,以终点为起点的生命哲学。㉓叶舒宪:《中国神话哲学》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第81;102页。

《周礼·春官·籥章》透露的农业祭祀活动来源甚古,其中的乐官、乐器、乐曲均为古制,与周代其它类型的祭祀和乐事活动迥异,“中春”“中秋”“祈年”“祭蜡”等时节分布,隐含着古人顺应“天时”的农耕思想。土鼓与岁时节令、农时息息相关,在特定农时期间担任沟通人神的媒介。周代“土鼓—时令—农耕”这一组合形式已经成为先民头脑中固定的思想结构体系。

二、考古材料中的陶鼓与农业祭祀遗存

考古材料表明,自新石器时代早期开始,中国境内的社会生产方式由渔猎兼采集经济模式逐渐转变为农业为主、渔猎为辅的经济模式,人口数量在这一阶段得到了较大的增长。至新石器时代中期,兴隆洼文化、裴李岗文化、磁山文化、大地湾文化都已显现出一定程度的农业发展水平,当时人类自主栽培的粮食作物为粟、黍,生产工具有如石磨盘、石镰、石磨棒、骨匕、骨针等,磁山文化遗址发现了多处储存粮食的窖穴。

(一)农业祭祀和农时遗存

在中国自给自足的农业社会中,农耕是生活的主要来源方式,人们对于生活的根本期盼就是农业丰收,难以想象没有农业祭祀的农业社会是什么样的状况。考古材料表明,中国新石器时代的农业社会也离不开农业祭祀活动,在出土陶鼓的遗址中,有一部分遗址也保留了祭祀遗迹,如易县北福地、民和阳山、襄汾陶寺等遗址。

北福地遗址现存的祭祀场平面近长方形,东西长10.8米、南北宽8.4米,总面积90余平方米。㉔河北省文物研究所段宏振主编:《北福地:易水流域史前遗址》,北京:文物出版社,2007年,第139页。民和阳山墓地发现的12座圆形土坑,大部分坑内有牛、羊等家畜和野兽骨骼,有些坑内还有碎陶片和许多大小不一的石块以及火烧过的痕迹;圆形祭祀坑比较集中地分布于墓地的西南角,与墓葬相互交错。㉕青海省文物考古研究所:《民和阳山》,北京:文物出版社,1990年,第53页。陶寺遗址的祭祀遗址比较特殊,因为它除了祭祀功能外,还兼具观象授时的功能。ⅡFJT1观象台有可能是兼观天象授时与祭祀功能为一体的多功能建筑。㉖何驽:《山西襄汾县陶寺城址祭祀区大型建筑基址2003年发掘简报》,《考古》,2004年,第7期,第23页。

关于古人观测天象的原因,冯时《中国天文考古学》指出:“古人最先认识的天象应当与他们的生活密切相关,从农业社会的角度讲,这种关系则体现在为农业生产及相关祭祀所提供的时间服务。”㉗冯时:《中国天文考古学》,北京:社会科学文献出版社,2001年,第258页。先民对于农业时令的掌握离不开日月星辰的暗示,如立表测日影可知白昼时间,夜晚观星辰可知夜间时间,月亮的盈亏可知月份的更替,恒星的方位转换可知年份周期的循环。

农业经济的繁荣表明当时人类掌握了相关作物生长的农业知识,农时的掌握无疑是困难且极其关键的高等文化知识。《尧典》:“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。”㉘十三经注疏整理委员会:《尚书正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第33页。上古圣王的首要职责便是“敬授人时”,对于时间的掌握决定了农业的丰歉情况,无疑是关系到氏族部落生存繁衍的大事,起到至关重要的作用。

新石器时代彩陶保留了日月星辰及象生性动物、植物纹饰,部分陶鼓亦饰绘彩陶纹饰。关于彩陶纹饰的“意义”问题,王小盾《论新石器时代鸟崇拜兼及月蛙信仰的起源》㉙王小盾:《论新石器时代鸟崇拜兼及月蛙信仰的起源》,《中原文化研究》,2016年,第3期。认为新石器时代彩陶“鸟纹”是古人太阳崇拜的反映。以圆形的鸟睛和放射形的鸟冠羽强调了鸟形象中的太阳要素,在12枚太阳纹中排列上下相对的抽象正面鸟纹。这表明,“日鸟”实际上是日观念和鸟观念的公约符号。

与“日鸟”纹相对的是另一系统纹饰马家窑文化“蛙月纹”。蛙喜在雨后鸣叫,是雨神和水神;蛙是富有繁殖力的动物,是生殖之神;蛙能冬眠的习性,是不死之神和复活之神;蛙鼓腹的形象,象征女神和母神。蛙和月亮都具有水神、生殖神、复活之神的身份,代表阴性世界。网纹是蛙背纹的代表,以网纹为中心形成左右对称的半月形符号,二者都是以蛙为月的符号象征。

关于彩陶“日鸟”“蛙月”信仰的研究,也见于严文明《甘肃彩陶的源流》㉚严文明:《甘肃彩陶的源流》,《文物》,1978年,第10期。,王仁湘《中国史前文化》㉛王仁湘、贾笑冰:《中国史前文化》(增订版),北京:商务印书馆,1998年。、《关于史前中国一个认知体系的猜想—彩陶解读之一》㉜王仁湘:《关于史前中国一个认知体系的猜想—彩陶解读之一》,《华夏考古》,1999年,第4期。等研究成果。

彩陶纹饰的意义可能是关系到农业丰产、关系到史前人类生存繁衍命脉的知识。彩陶纹饰中的鱼纹、蛙纹、鸟纹、植物纹、天体纹证明先民已经重视观象自然,鱼群的洄游、候鸟的迁徙、草木的荣枯都是随时节的转换而生。先民对于时间的掌握源于天上日月星辰的周期性转换,而地上的动植物生灵因天时而变的事实,也早已被先民洞穿。《易·系辞下》:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜。”㉝十三经注疏整理委员会:《周易正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第350页。伏羲氏“仰观于天、俯察于地”的传说,正是史前人类生存方式的缩影。周代的“月令”政治模式渊源甚古,《礼记·月令》:“孟春之月……东风解冻,蛰虫始振,鱼上冰,獭祭鱼,鸿雁来……是月也,天气下降,地气上腾,天地和同,草木萌动。”㉞同注⑤,第409-417页。彩陶的纹饰意义正如后世《蜡辞》中“土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽”的神辞,亦如《七月》等农事诗对于四季物候的认知。在农业种植水平不断上升的时代,日月星辰、草木虫鱼都为先民农耕提供了时间和物候依据。

除了蛙、鸟纹彩陶外,新石器时代莒县陵阳河遗址、大朱村遗址、蒙城尉迟寺遗址、庙底沟遗址、陶寺遗址等地出土的火纹陶器,根据庞朴《火历钩沉—一个遗失已久的古历之发现》㉟庞朴:《火历钩沉—一个遗失已久的古历之发现》,《中国文化》,1989年,第1期。《“火历”续探》㊱丁守和、方行主:《中国文化研究集刊·第一辑》,上海:复旦大学出版社,1984年,第118页。,冯时《中国天文考古学》㊲同注㉗,第135;258-303页。,王震中《中国文明起源的比较研究》㊳王震中:《中国文明起源的比较研究》(增订版),北京:中国社会科学出版社,2013年,第248页。的观点,火纹是史前先民“大火星”崇拜的思想遗留。

“大火星”是苍龙星宿的一颗星,其颜色在众星中亮度高且呈红色,似人间之火,在中国古代的农耕文化中具有重要作用。大火星黄昏见于东方星空的时候,正是春分时节前后,万物复生,恰逢焚田播种的时节和农耕开始之际。大火星黄昏见于西方星空的时候,正是秋分时节前后,农耕收获完毕,万物准备冬眠。大火星于夏历六月昏见南中天时,也是大火星在天宇中升至最高点的标志,随后才有大火逐渐西沉的“七月流火”现象。古籍文献中也保留了“大火星”授时的材料。

司爟掌行火之政令。四时变国火,以救时疾。季春出火,民咸从之。季秋内火,民亦如之。㊴同注⑦,第2,396-2,397页。(《周礼·夏官·司爟》)

火出,于夏为三月,于商为四月,于周为五月。㊵十三经注疏整理委员会:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第1,575;1,580;1,357页。(《左传·昭公十七年》)

夏,五月,火始昏见。㊶十三经注疏整理委员会:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第1,575;1,580;1,357页。(《左传·昭公十八年》)

日永,星火,以正仲夏。㊷同注㉘,第34页。(《尚书·尧典》)

火中,寒暑乃退。㊸十三经注疏整理委员会:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第1,575;1,580;1,357页。(《左传·昭公三年》)

七月流火。㊹同注㉑,第578页。(《诗·豳风·七月》)

……

(二)濮阳西水坡遗址的陶鼓与龙崇拜

濮阳西水坡遗址最令世人瞩目的成果当数第二期遗存的蚌塑“龙虎图”,是该遗址的重大发现,展示了中国人“龙”崇拜的早期来源。

关于“龙虎图”所蕴含的意义,目前学者们基本认可其为星象图。“龙虎图”墓主的东侧为龙、西侧为虎的形象,正好与二十八宿中“东宫苍龙,西宫白虎”的结构相配属。位于墓主脚底部的三角形蚌塑和两根人体胫骨组成的图案为北斗,人体胫骨(斗杓)指向龙,三角形蚌塑(斗魁)指向虎,这种方位观念与文献中的“北斗”记载吻合。㊺同注㉗,第135;258-303页。

司马迁《史记·天官书》:“北斗七星,所谓璇、玑、玉衡以齐七政。杓携龙角,衡殷南斗,魁枕参首。”㊻〔汉〕司马迁:《史记·天官书》,北京:中华书局,1959年,第1,291页。北斗的斗杓指向苍龙七宿的角宿,斗魁指向白虎七宿的觜宿,北斗的第五星(玉衡)指向南斗。

“龙虎图”若转换为星象图的话,至少包括角、亢、氐、房、心、尾、觜、参八宿,其中觜、参二宿象征虎形,角、亢、氐、房、心、尾六宿象征龙形。㊼同注㉗,第285页。新石器时代“龙虎图”经历了漫长的发展过程,逐渐完善而形成汉代“四灵”星象,同时也说明在西水坡遗址之前二十八宿可能有着更为古远的源头。

苍龙星宿在文献记载中始终具有授时的作用,这一点在《周易·乾卦》㊽同注㉝,第2-8页。中有完整记录:

初九,潜龙勿用;

九二,见龙在田,利见大人;

九三,君子终日乾乾,夕惕若厉,无咎;

九四,或跃在渊,无咎;

九五,飞龙在天,利见大人;

上九,亢龙有悔;

用九,见群龙无首,吉。

苍龙星宿的伏没正好位于春分至秋分的半年之中,《乾卦》为阳卦,亦即阳气上升活动时期。在苍龙星宿活动的半年中有三个重要的节点:九二、九五、用九。“九二”为春分日,“见龙在田”即龙星角宿与天田星一起昏见东方地平线。农谚也有“龙抬头”之俗,即龙角开始出现在地平线上,此时也是春播的信号;“九五”为夏至日,“飞龙在天”即苍龙星宿横镇南中天最高处。大火星为苍龙心宿,在夏至日与苍龙星宿一同升至南中天最高处;“用九”为秋分日,“群龙无首”即苍龙初昏西沉与太阳落山同时,龙首与太阳相合,被太阳光遮蔽不见,而苍龙的其他部位仍然呈现在西方地平线上,也就形成了龙“无首”的现象,“群龙”指代苍龙龙体的各个星宿,并非指多条龙。㊾陈久金:《〈周易·乾卦〉六龙与季节的关系》,《自然科学史研究》,1987年,第3期,第206-211页。

苍龙星宿之所以能够作为农业春播的信号作用,在于苍龙“抬头”与春天的第一声雷鸣互通,雷鸣惊醒蛰伏的生物,雨水滋润了草木的生长,是万物生命复苏的标志。古人视“龙”为司雨之神,对农业生产和人类繁衍起到至关重要的作用。“从龙字的发音上看,‘long’音正是记录了雷的隆隆之声。”㊿徐山:《雷神崇拜—中国文化源头探索》,上海:生活·读书·新知三联书店上海分店出版社,1992年,第5页。“雷、龙”互通的观念,在古籍文献中也能找到许多证据,如《左传》《周易》《论衡》《山海经》《淮南子》《说文》等。

启蛰而郊,龙现而雩。注云:“龙见,建巳之月。苍龙,宿之体,昏见东方。万物始盛,待雨而大,故祭天,远为百谷祈膏雨。”51同注㊵,第195页。(《左传·桓公五年》)

万物出乎震……震为雷,为龙。52同注㉝,第385-390页。(《周易·说卦》)

见雷电发时,龙随而起……雷龙同类,感气相致。53黄晖:《论衡校释》,北京:中华书局,1990年,第290;253页。(《论衡·龙虚篇》)

雷泽中有雷神,龙身而人头,鼓其腹。在吴西。54袁珂校注:《山海经校注》,上海:上海古籍出版社,1980年,第329页(《山海经·海内东经》)

雷泽有神,龙身人头,鼓其腹而熙。55何宁:《淮南子集释》,北京:中华书局,1998年,第363页。(《淮南子·坠形训》)

龙,鳞虫之长。能幽能明,能细能巨,能短能长;春分而登天,秋分而潜渊。56〔汉〕许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第245页。(《说文》)

方今盛夏,雷雨时至,龙多登云。57黄晖:《论衡校释》,北京:中华书局,1990年,第290;253页。(《论衡·感虚篇》)

濮阳西水坡先民除了蚌塑龙虎图外,也有着使用陶鼓的传统。在新石器时代众多出土陶鼓的遗址中,西水坡遗址出土陶鼓数量较多,《濮阳西水坡》发掘报告“附录”了82件陶鼓,其中第一期遗存6件、第二期遗存41件、第三期遗存30件、第四期遗存5件。(见表1)

表1 濮阳西水坡遗址出土陶鼓统计表58南海森主编:《濮阳西水坡》,郑州:中州古籍出版社,2012年,第887-911页。

在濮阳西水坡遗址82件陶鼓中,发掘报告仅公布了6件标本的图片和形制数据信息。在公布形制数据的6件陶鼓中第二期遗存1件,编号T217H226:10。第三期遗存5件,编号T203H316:13、T117③:1、T218④:1、T259H39:1、T322④:1。6件陶鼓均有不同程度的残损,仅第三期遗存有1件完整器型,编号T259H39:1。

濮阳西水坡遗址出土82件陶鼓,属于出土陶鼓数量较多的新石器时代遗址,反映了西水坡先民对陶鼓的重视程度。濮阳西水坡遗址第二期遗存的陶鼓数量为41件,在濮阳西水坡总共四期的陶鼓遗存中占据半数的比重,这与同为第二期遗存的“龙虎图”可能存在某种潜在的联系。

关于陶鼓以“土”和“革”为原料的解释。“土”为万物之母,在古代寓意“生物”,即使得作物生长。以陶土为胎制成的鼓便具有了“生物”的灵性。以革取象于“雷”,以土寓意为“生”,用鼓的阳气引动雷声,唤醒“蛰伏”的万物破土而出,新的一年就正式开始了。59班一:《对中国鼓乐器初始阶段相关问题的探讨》,《音乐研究》,2017年,第3期,第77页。

大地作为生育万物的载体,在中国古籍文献中有许多关于报谢大地的祭祀活动,而且在世界各农业民族活动中仍有深厚的“地母”崇拜延续。泥土作为大地的物质实体,由泥土制成的陶制品自然包含了人类的“地母”崇拜意识。例如在新石器时代的考古资料中,红山文化发现的“小型孕妇塑像”,与欧洲旧石器时代和西亚新石器时代裸体的女像一样,是原始人施行巫术的道具,目的在于谋取猎物、植物和人类本身的双重的丰产。60陈星灿:《丰产巫术与祖先崇拜—红山文化出土女性塑像试探》,《华夏考古》,1990年,第3期,第97页。中国新石器时代的“人头形瓶”是作为“谷魂瓶”而生,“谷魂瓶”的奇特造型就是意在借助具有旺盛生殖力的母性精灵贮种、保种、孕种以及催殖、祈殖,从而达到农业丰饶的目的。61李锦山:《从出土文物谈史前贮种育种及祈殖巫术》,《农业考古》,1997年,第1期,第255页。

德国诺伊曼将女性与罐的关系进行了总结:假如我们把初民未定型的“身体—世界”等式同女性基本特征的等式“女人=身体=容器”结合在一起,我们便为人类远古时代得出了一个普遍的象征公式:女人—身体=容器=世界。62〔德〕诺伊曼:《大母神:原型分析》,李以洪译,北京:东方出版社,1998年,第42;44页。(见图1)

图1 “女人—身体=容器=世界”图示63〔德〕诺伊曼:《大母神:原型分析》,李以洪译,北京:东方出版社,1998年,第42;44页。

女人与罐的神圣关系来自形式的象征意义,同时也来自制罐原料,即黏土的象征意义,因为黏土也属于大地,处于与女性参与的关联之中。64同注 62,第134页。

泥土具有生殖灵力的思想观念,可以在中国古代的神话中找到遗痕,如“女娲造人”神话中,女娲造人的原料竟是泥土所化。这一类神话根源于中国古代根深蒂固的农耕思想。大地在农业活动中具有的生殖灵力,在以泥土制成的女性雕塑、陶制容器和陶鼓中得到了延续。因为这些泥土制品已经脱离了自然属性,是经过人类思维改造过的产物,为服务于人类的文化生活而存在。泥土制成的陶鼓具有大地的生殖灵力,继续服务于人类的农业祭祀活动,助力农业丰产。这也解答了史前人类为何以泥土制成鼓乐器的问题。

《周礼·春官》中“土鼓—农时”的组合模式服务于农业耕种,成为先民头脑中稳固的文化意象。春分至秋分半年的时间段是苍龙星伏没的时间段、雷发声和收声的时间段、农耕春播和秋收的时间段,也是土鼓用于农业祭祀仪式的重要节点。土鼓本质仍然为“鼓”,拥有“鼓声如雷”的特征,仅是材质比较特殊的“陶”质鼓而已。鼓类乐器由于其音声特质似“雷”,因此古人形成了“鼓声、雷声”互通的文化心理。古籍文献中也有关于“鼓声”与“雷声”互通的记载,如《周礼》《风俗通义》《山海经》《周易》《论衡》《诗经》等。以雷鼓鼓神祀。65同注⑦,第899;3,303页。(《周礼·地官·鼓人》)

鼓者,郭也,春分之音也,万物郭皮甲而出,故谓之鼓。66〔汉〕应劭撰:《风俗通义校注》,王利器校注,北京:中华书局,1981年,第282页。(《风俗通义》)

凡冒鼓,必以启蛰之日。67同注⑦,第899;3,303页。(《周礼·冬官》)

东海中有流波山,入海七千里。其上有兽,状如牛,苍身而无角,一足,出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔。黄帝得之,以其皮为鼓,橛以雷兽之骨,声闻五百里,以威天下。68同注54,第361页。(《山海经·大荒东经》)

鼓之以雷霆,润之以风雨。日月运行,一寒一暑。69同注㉝,第304页。(《周易·系辞》)

其意以为,雷声隆隆者,连鼓相扣击之意也。70同注53,第303页。(《论衡·雷虚篇》)

琴瑟击鼓,以御田祖,以祈甘雨,以介我黍稷,以谷我士女。71同注㉑,第980页。(《诗经·小雅·甫田》)

事实上,经过复原后的陶鼓音质确实很好。例如永登乐山坪陶鼓由甘肃匠人制作红陶鼓框后,由河南博物馆林森先生蒙皮复原。所用为牛皮,音响效果极佳。72王子初:《碎金风华:音乐文物的复制、复原研究》,北京:科学出版社,2021年,第97;98;96;97页。邹城野店22号墓陶鼓由河南博物馆林森先生做了复原。演奏实践表明,复原成功的鼍鼓确有着突出的优越性:用鳄鱼皮制成的鼓面,很少受到湿度、温度的影响。中国历史上长期采用爬行类动物的皮用作乐器的制作,不仅有着巨大的乐器学优势,而且其科学性也是显而易见的。73王子初:《碎金风华:音乐文物的复制、复原研究》,北京:科学出版社,2021年,第97;98;96;97页。(见图2、图3)

图2 复原后的永登乐山坪陶鼓74王子初:《碎金风华:音乐文物的复制、复原研究》,北京:科学出版社,2021年,第97;98;96;97页。

图3 复原后的野店22号墓陶鼓75王 子初:《碎金 风华:音乐文 物的复 制、复 原研究》,北京:科学出 版社,2021年,第97;98;96;97页。

西水坡遗址发现有数量较多的农业生产工具,以及大量陶器的出土都说明农业在西水坡先民生活中占有重要地位。三则龙虎蚌塑图案表明当时人们能够确定北斗与东、西二象的具体位置,有了较为发达的天文知识用于指导农业生产,具有先进的农耕祭祀文化。76同注58,第563页。

古代先民对龙的崇拜只是源于他们对东方星宿的崇拜,而这一崇拜的缘起则在于龙星对于远古先民的授时意义。77冯时:《龙的来源—一个古老文化现象的考古学观察》,《濮阳职业技术学院学报》,2011年,第5期,第4页。在漫长的没有历法的时代,由于东宫七宿对于指示远古先民的祭祀和生产所起的重要作用,龙的天文学意义也因此得到了充分的弘扬。78同注㉗,第303页。

M45葬有西水坡遗址大巫或首领,另有三人为墓祭的人牺,鼓、龙(农时)、巫、祭祀成为西水坡遗址极具特色的文化现象。《籥章》中“土鼓—农时”的组合模式,与西水坡遗址陶鼓、龙星崇拜一致,陶鼓音声似雷声,人间的鼓声是对天上的雷(龙)声的模拟,是先民一以贯之的“天人感应”思想的体现。雷声具有强大的威慑力,同时也是万物生命复苏的信号,史前人类崇雷、崇龙、崇鼓的心理渊源于此。

三、陶鼓内蕴的天命思想

上古时代的思想体系是围绕太阳的运动而结构起来的,其特点是将万事万物理解为一个从生到死、由死复生的过程;上古时代的生命崇拜也是后世诸子哲学中辩证思想的基础。79王小盾:《楚宗庙壁画鸱龟曳衔图—兼论上古时代的太阳崇拜和生命崇拜》,《中国文化》,1993年,第1期,第58页。

伴随着农耕春播到秋收的时间轮回,濮阳西水坡蚌塑“龙虎图”展示了约6400年前古人的“宇宙观”。苍龙星宿从春分到秋分环天运行的半年,也是阳气升腾、万物生长的半年。秋分后至下一个春分期间,苍龙星宿潜入地平线,也是阴气渐盛、万物蛰伏的半年。在这样的时间轮回中,天地万物重演着“由生入死”“由死复生”的循环。

蚌塑“龙虎图”说明西水坡先民在空间观念上有了东、西的方位观。先民这种朴素的“宇宙观”具有强烈的实用价值,它植根于先民的农耕文化,蕴含着古人极为重视的生命观。春雷作为生命复苏的信号,处于“由死复生”的转折阶段,起到惊醒蛰虫、滋润万物的作用。天雷由春分日发声、秋分日收声,这是维持农作物整个生命阶段的必备条件,也是关系到人类生存的命脉。古籍文献也记载了天雷对于古人农业生活的重要作用,如《礼记》《风俗通义》《淮南子》《周易》《说文》等等。

是月也,日夜分,雷乃发声,始电,蛰虫咸动,启户始出。80同注⑤,第425页。(《礼记·月令》)

雷,阴阳薄动雷雨,生物者也。81同注56,第241;241;311页。(《说文》)

鼓之以雷霆,润之以风雨,养成万物,有功于人,王者祀以报功也。82同注 66,第364页。(《风俗通义·祀典》)

阴阳相薄为雷。83同注55,第375页。(《淮南子·坠形训》)

动万物者,莫疾乎雷。84同注㉝,第387页。(《周易·说卦》)

霆,雷余声也,铃铃所以挺出万物。85同注?,第241;241;311页。(《说文·雨部》)

辰,震也。三月,阳气动,雷电振,民农时也,物皆生。86同注?,第241;241;311页。(《说文·辰部·辰》)

天雷作为自然现象,先民在长期的“观听”活动中认知到天地万物复生始于“春雷”。人间之“鼓”是效仿天雷的功能而产生,陶鼓的音声特性俨然成为“生命复活”的信号。“雷—龙”作为“天鼓”具有天文效力,陶鼓作为人间之鼓具有人文效力,二者均通过声音媒介使蛰伏的万物“复生”。

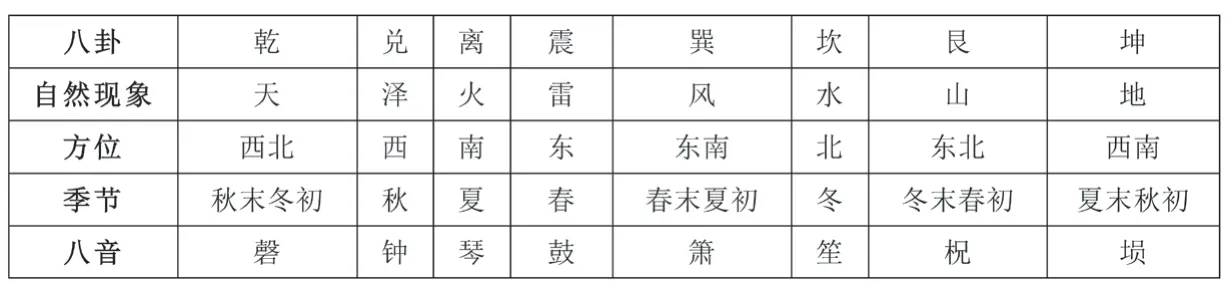

“鼓是用来模拟雷声以壮声威和‘启蛰生物’的,正是这样的应用日广并逐渐制度化,鼓的乐器属性才慢慢被开发出来。”87班一:《对中国鼓乐器初始阶段相关问题的探讨》,《音乐研究》,2017年,第3期,第77页。先民“鼓—雷—龙”互通的文化心理,延续到周代形成八卦、八方、八音理论,至汉代文献形成更为丰富的理论体系,东汉班固《白虎通德论·礼乐》88〔清〕陈立撰:《白虎通疏证》,吴则虞点校,北京:中华书局,1994年,第124页。将八卦与八音理论进行整合,从中仍可看到“鼓—雷—春—东方—震”的配属关系。(见表2)

表2 八卦与八音配属表89严昌洪、蒲亨强:《中国鼓文化研究》,南宁:广西教育出版社,1997年,第5页。

“鼓,震音,烦气也。万物愤懑震而出。雷以动之,温以暖之,风以散之,雨以濡之。奋至德之声,感和平之气也。同声相应,同气相求,神明报应,天地佑之,其本乃在万物之始耶?故谓之鼓也。”90〔清〕陈立撰:《白虎通疏证》,吴则虞点校,北京:中华书局,1994年,第124页。

在人类与自然长期和谐共处的过程中,已经形成了一种天然、稳定的文化“结构”,这种“结构”往往在人类历史长河中生生不息、绵延不绝。20世纪法国历史学家布罗代尔提出了著名的“长时段”理论,与历史过程中“短时段”“中时段”事件形成鲜明对比。这是因为“长时段”理论除了时间跨度大的特点以外,“结构”也是“长时段”理论的重要概念。“结构”意味着组织、一致性,社会是在与社会团体之间形成一套非常稳定的关系;这些特别长命的结构,已成为世代相传的稳定因素。91何兆武:《历史理论与史学理论》,北京:商务印书馆,1999年,第808页。

中国文明产生中的许多新成分是人与人之间关系变化的结果;这种关系的变化,并不造成人与自然环境之间的隔绝;因此,中国文明产生之后,我们在文明社会中发现了很多所谓“蒙昧时代”和“野蛮时代”文化成分的延续。92张光直:《考古学专题六讲》,北京:文物出版社,1986年,第10、11页。

“鼓—雷—龙”的文化心理在古人思想中形成了稳固的“结构”体系。天上之“鼓”、人间之“鼓”与农耕时令组成的文化“结构”,成为古人宇宙观、生命观的外在表现。鼓“动”既有鼓声之动荡,也有发动生物启蛰之功。

如今我们仍然可以在中国的民俗空间与“鼓—雷—龙”文化心理相遇。如铜鼓是中国南方少数民族普遍流行的乐器,其主要功能之一便是在农耕时节用于求雨祭祀仪式。93万斗云:《中国南方民族铜鼓文化起源考辩》,《贵州民族研究》,1990年,第3期,第31页。云南南传佛教信仰族群的象脚鼓、大小头鼓、蜂筒鼓,德昂族的水鼓,彝族尼苏人的烟盒鼓,以及哈尼族和瑶族的各式鼓乐器都成为伴随谷物生长全过程的“主题音乐”。94申波:《云南民族鼓乐的生态意象》,《云南艺术学院学报》,2014年,第1期,第60页。

因此,在中国古人的农耕思维中,苍龙星宿和惊雷是“天命”在人间发出的信号,农事过程的鼓乐是对“天命”信号的回应。对于先民来说,能否准确把握“天命”、“农时”,是关系到农作物的丰收与否的前提条件,也是关系到人类生存的命脉。在远古时代能够掌握“农时”的人,几乎等同于接收到了“天命”的旨意。西水坡遗址的天文星象图展示了约6400年前先民对于宇宙星空的天文认知水平,同时“龙虎图”也映照出当时的人文精神空间。

西水坡M45的规模在仰韶文化中是空前的,这无疑反映了墓主人生前所享有的崇高地位和权威。墓穴所表现出的不同寻常的天文学内涵,已经证明墓主人具有一种特殊的身份—司天占验,他可能近于《周礼》的冯相氏或保章氏,但更可能就是早期的巫觋或部落首领。95同注㉗,第299;307;310页。第二组蚌图右上方放置的石斧表明这个部族尚武和重视农业生产。斧在人类历史的进程中有过巨大的贡献,后来逐渐演化为象征权力和宗教祭祀活动的“圣物”—石钺。96丁清贤、赵连生等:《关于濮阳西水坡蚌壳龙虎陪葬墓及仰韶文化的社会性质—兼答言明提出的几个问题》,《华夏考古》,1991年,第4期,第70页。

作为国家统治之权的集中体现者—王权,包括三个基本来源和组成:其一是王权的神圣性和宗教性,其二是王权的军事权威性,其三是王权来源于族权。97同注㊳,第7、8页。西水坡遗址至陶寺遗址陶鼓的发展进程,与中国古代王权的来源相吻合。西水坡遗址的墓葬随葬品数量基数都不大,82件陶鼓均出土于灰坑或探坑,未见到墓葬随葬陶鼓。即便是M45这样特殊的墓葬也不见随葬陶鼓,陶鼓在仰韶文化边缘区域尚未进入随葬品的行列。但在同为“平等聚落阶段”的仰韶文化中心地带的姜寨(M76、M131)和北首岭(77M17)遗址开始有少量墓葬随葬陶鼓的风俗,也是新石器时代较早随葬陶鼓的墓葬。“中心聚落阶段”随葬陶鼓墓葬逐渐显现出贫富分化、阶级分化趋势。至陶寺遗址“都邑国家阶段”,距濮阳西水坡遗址大约2000年后,陶鼓成为“王级”大墓的随葬品,M3072、M3016、M3002均有随葬石斧,这里的石斧与玉钺、石锛、镞等随葬品组合显示出墓主人对“军权”的掌握。

陶寺遗址的4件彩绘龙盘均出土于一类甲型大墓,不见其他墓葬。一类甲型大墓中的鼍鼓、石磬、土鼓、龙盘的固定搭配形式,是作为“礼器”而设定的,它们显示出“王级”大墓主人对农业祭祀权的独占。

龙星崇拜对后世文化影响深远,至商周时代,甲骨文和金文中的“龙”字仍然取象于苍龙星宿的形象。98同注㉗,第299;307;310页。“鼓—雷—龙”的文化结构成为古人天命观、生命观、王权观的显层符号,构成了中国古代天文与人文的内在呼应关系。

在史前时期,观象授时活动无时不被氏族的首领垄断,这甚至成为他们拥有政治统治术的资本;事实上对于以农业经济为基础的早期社会而言,由于观象授时对于指导生产和祭祀的特殊意义,先民们早已形成了一种共守的默契:谁能把历法授予人民,谁才有资格成为人民的领袖;这实际已使我们追寻到中国文化的这种根深蒂固的君权天授的渊薮。99同注㉗,第299;307;310页。

结 语

新石器时代考古出土的陶鼓主要分布于墓葬、灰坑、房址,从这些实物信息中难以找到陶鼓音声功用的信息。《周礼》记载了陶鼓用于中春、中秋、祈年、蜡祭时的祭祀功能,基本属于春耕、秋收、年终农闲三个阶段的节令场合,陶鼓主要用于农业耕种的三个重要节点。陶鼓用于农业祭祀的时节分布,隐含着古人顺应“天时”的农耕思想。陶鼓与岁时节令、农时息息相关,在特定农时期间担任沟通人神的媒介。“陶鼓—农时”的组合形式在先民头脑中形成固定的文化结构体系。

新石器时代彩陶上流布甚广的动物纹、植物纹、天体纹与先民农事活动关联甚密。濮阳西水坡遗址的蚌塑“龙虎图”证明先民已懂得观测苍龙星宿的回天运行来指导农事活动。苍龙星宿在天宇运行的半年时间,与农业耕作始、终的时间同步。西水坡遗址出土的陶鼓、蚌塑“龙虎图”,与古籍文献中周代“陶鼓—农时”的组合模式吻合。

伴随着农耕春播到秋收的时间轮回,濮阳西水坡蚌塑“龙虎图”展示了古人的“宇宙观”。在春分和秋分为界限的时间轮回中,天地万物重演着“由生入死”“由死复生”的循环。天上的苍龙星宿和雷、人间的鼓声,是天地万物复生的信号。自西水坡遗址发展到约2000年后的陶寺遗址,彩绘龙盘和陶鼓成为“王级”大墓独占的器物,墓主人垄断了对天文知识的解释权。人间的“王”成为“天之子”,是传达上天旨意的桥梁。“鼓—雷—龙”的文化结构,成为古人天命观、生命观、王权观的显层符号,构成了中国古代天文与人文的内在呼应关系。

需要说明的是,由于考古材料的匮乏,难以单从考古材料中得知新石器时代陶鼓的音声功能。由于年代久远,古籍文献记载的陶鼓音声功能无法与新石器时代考古材料实现互证。因此,本文尝试从文献视角解读新石器时代陶鼓的音声功能,仅为一开放性的思考,不妥之处还请方家指正。