东南亚数字经济安全化的动因与特征

杨 达,吴 绩

(贵州大学 a. 东盟研究院;b. 公共管理学院;c. 经济学院,贵州 贵阳 550025)

2020年新冠疫情来势汹汹,当全球贸易通商受阻、人员交流往来受限、传统实体经济发展模式遭遇前所未有的重大创伤之际,数字经济在一片颓势中脱颖而出,成为全球经济复苏、各国竞相谋划国力提升的关键抓手,东南亚国家对其重视亦不甘落后。疫情前夕,在全球经济整体下行、增速放缓的背景下,东南亚经济虽出现一定程度疲软,但持续向前发展的总体趋势未变,特别在数字经济领域表现亮眼。谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的东南亚数字经济报告显示,2019年东南亚数字经济总规模首次突破1000亿美元大关,预计在2025年将达到3000亿美元。(1)Stephanie Davis, Samuele Saini, Rohit Sipahimalani, Florian Hoppe, Weisheng Lee, Iaki Moreno Girona, Crystal Choi and Well Smittinet, “E-Conomy SEA 2019”, Think with Google, October 2019, https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/8600/e-Conomy_SEA_2019_Report.pdf.随后在疫情内外交困的艰难处境下,东南亚各国乘势推进数字领域创新以确保数字赋能市场后可带来经济发展新动能。叠加数字经济领域的巨大潜力,东南亚成为域外发达资本主义国家博弈的“角斗场”,东南亚数字经济也因此被蒙上各国关注的“安全化”色彩。

目前围绕东南亚数字经济相关主题展开的学术研究主要是聚焦东南亚数字经济发展现状或数字经济某一具体领域的内容,以及就东盟整体及个别成员与域外国家在数字经济领域合作方面展开探讨。学界已开始关注东南亚数字经济领域,且相关研究或多或少涉及权力、安全等方面内容,而重点围绕数字经济安全化展开的系统分析还有待深入,这在世界各国越发重视数字经济发展的宏观背景下尤为必要。鉴于此,本文致力于运用国际政治、国际政治经济学等相关理论,围绕东南亚数字经济安全化的逻辑、动因、特征及其衍生影响等系列问题展开分析,尝试解答东南亚数字经济安全化的背后机理、具象表现和溢出效应,以期为数字、绿色“一带一路”与东南亚的可持续深入对接提供风险防范参考。

一、数字经济的安全化逻辑与权力属性

1996年美国经济学家唐·塔普斯科特(Don Tapscott)在《数字经济:网络智能时代的希望和危险》一书中,前瞻性地预见互联网对经济社会的影响,并首次提出“数字经济”概念,(2)Don Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, New York: McGraw Hill, 1996, p. 13.其作为全新“名词”问世后即引发国际社会广泛关注。目前,“数字经济”的内涵界定仍未形成统一定论,但其中一项代表性的界定,是2016年二十国集团杭州峰会形成的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》的凝练表达,即数字经济是以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术(ICT)的有效使用作为效率提升和经济结构优化的一系列经济活动。(3)《二十国集团数字经济发展与合作倡议》,G20官网,2016年9月20日,http://www.g20chn.org/hywj/dncgwj/201609/t20160920_3474.html。当然,数字经济“席卷”所带来的“地动山摇”远比上述简短文字描述得更为剧烈。当前,全球生产和消费方式正经历一场以数字经济为转型方向的革命性巨变,从要素到产业再到市场的整个传统世界经济结构几乎被完全颠覆,世界加速迈向数字经济持续扩张时代。据世界银行预计,到2025年,全球数字经济规模占GDP比重将大幅跃升至25%。(4)《全球数字经济新图景(2020年)——大变局下的可持续发展新动能》,中国信息通信研究院,2020年10月14日,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202010/t20201014_359826.htm。数字经济产业或将作为全球经济的重要结构性组成,并随着全球经济占比的持续提升,成为推动全球经济发展的新引擎。而迅速膨胀的数字经济承载对全球政治局势、经济治理体系所能产生撼动乃至变革的强大力量,已引起世界主要国家的高度关注和政治警觉。数字经济也成为世界主要大国和地区接下来提升自身竞争力的关键选项,其正向政治领域延伸,并在国际社会掀起一场没有硝烟的“同质竞争”。其中,“安全化”便是上述发展态势下的特有表征。

建构主义哥本哈根学派认为,安全是一种特殊类型的“主体间性”(Intersubjective)政治,即安全保持着既不是主体又不是客体,而是存在于主体间的一种特质,这意味着个体或群体能够针对某一事物、现象等表达其存在对外威胁属性的安全关涉主张,而在这种主张获得广泛的他者接受时便意味着“安全化”的实现。上述过程不仅由安全化施动者决定,而且取决于安全化听众是否接受对一种共有价值造成“存在性威胁”的说法。(5)朱宁:《安全与非安全化——哥本哈根学派安全研究》,《世界经济与政治》2003年第10期,第23—24页。故“安全化”就是一种“威胁”被指定和接受的过程,也即“对威胁的话语建构”。同时,一旦某个问题被安全化施动者指认为“存在性威胁”且相关逻辑被听众接受,前者就有权请求宣布进入“紧急状态”并采取“紧急措施”,甚至证明这些措施固然超出常规政治程序的正常限度但仍不失为正当。(6)潘亚玲:《安全化、国际合作与国际规范的动态发展》,《外交评论(外交学院学报)》2008年第3期,第51—52页。对于政治家而言,这显然是一种巨大的诱惑。哥本哈根学派重要学者奥利·维夫对于“究竟是什么使一件事物转化成安全问题”的思考,或许能为进一步探究“安全化”的内核提供参照。他指出,“将某种发展变化称为安全问题,国家就可要求一种特殊的权力”。由此可知,国家为寻求某种特殊权力就存在主观制造安全问题的可能,即打着精心编造的安全问题“幌子”来谋求权力,用维夫的话简单概括便是:“这一事物被安全化了。”“实际上,没有什么既定的安全,当一个事物被视为安全问题时,它就是安全问题。”(7)朱宁:《安全与非安全化——哥本哈根学派安全研究》,《世界经济与政治》2003年第10期,第22页。

数字经济的安全化运行逻辑便在于此。在人类历史长河中,三次工业革命浪潮在相对较短时期内为整个社会带来沧海桑田式巨变,其呈现的显著表征在于,每一次工业革命都不仅是新兴国家实现赶超与崛起的有利契机,而且也是国际局势剧烈震荡、国家权力明显转移的重要节点。被视为第四次工业革命关涉重要元素之一的数字经济,可能带来史无前例的全球巨变。所以,数字经济在被西方发达国家视为借以持续操纵国际体系、维持国际领先地位的同时,也被发展中国家看作有望乘此东风实现“逆袭”的机遇。在此基础上,数字经济便会进一步被“消极”视为潜在威胁,主导世界运行规则的西方发达国家担心优势地位被凭借数字经济而实现创新发展甚至赶超的后发国家削弱,处于弱势的发展中国家同样存有被发达国家借由数字经济而影响自身独立性与自主性的顾虑。由此,发达国家和发展中国家都具有将数字经济视为“威胁”的认知倾向,从这个意义上看,两大类别的国家便都是安全化施动者。特别是发达国家,更具有将“数字经济”转化为“数字安全”的诉求,凭着“安全”借口攫取“数字政治”的“特殊权力”,从这一分析视角出发,作为安全化施动者的发达国家也就具备了在作为安全化听众的发展中国家间进行话语塑造的前置环境。于是,数字经济的安全化有了形成的“催化条件”,背后的逻辑便是权力的驱动。放眼今天世界局势的变幻莫测,安全被“人为”泛化所导致的“战争状态”,以辐射多领域的激烈竞争对抗形式任意横行,掀开博弈、冲突的面纱。毋庸置疑,权力始终是国家安全难以绕开的核心,只是权力的解读有了更具时代意义的“话语”,数字经济与权力互构生成的数字权力正是精准把握时代特征的具象表达,而数字经济蕴含的权力属性无疑成为触发威胁性、推波助澜安全化的根本动因,故厘清数字经济的权力属性、解构数字权力的构成要素,对于诠释东南亚数字经济安全化的动因和特征具有重要意义。

依据现有相关研究成果,结合数字经济的具体场域,本文认为数字经济的权力属性即数字权力,重点附着于由数字资本权力统合的数据权力、技术权力两大资源,这一观点可借由马克思主义政治经济学批判中“对资本价值增殖的批判就是对资本权力增殖的批判”来进行逻辑串联。马克思认为,资本的形成过程就是其权力彰显的过程,资本的价值增殖和权力增殖具有同步性,即资本借助购买劳动力获得的价值增殖,也就是资本通过占有社会权力获得的权力增殖。基于历史范畴的推演,数字资本延续了资本的权力属性并将之不断深化发展,通过占有数据生产要素和垄断数字核心技术,借助大型数字平台在全球范围内扩张数字权力、实施数字霸权。值得注意的是,数字资本权力的逻辑闭环最终仍落脚于价值增殖,(8)向东旭:《数字资本权力的运行逻辑——基于马克思资本权力批判的视角》,《当代世界与社会主义》2023年第2期,第115页。其背后主体是以大型互联网企业为代表的资本力量。在此基础上,本文论述的数字权力侧重于以国家为主体、根本目的在于获取综合数字实力提升、国际数字地位攀升的权力,是涉及范围更广、包含内容更多的界定。当然,由大型互联网企业集中掌握的数字资本权力统合的数据权力、技术权力两大资源要素所生成的复合型权力,实质已是国家在数字领域权力地位的重要映射,这也是各方势力、各个国家暗藏于资本权力之下围绕两大资源展开的斗争方向。

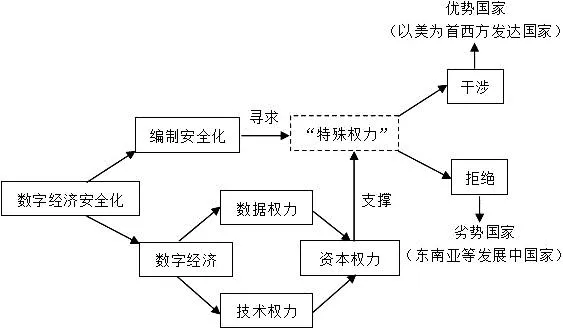

基于以上论述,数字经济安全化已形成如图1所示的权力生成逻辑架构。就“数字经济安全化”方框右上方的逻辑推演而言,安全化施动者借用制造数字经济安全问题的编制安全化行动来谋求获得“特殊权力”,依据国家实力、国际地位的相对差异,优势国家的权力攫取倾向于表达成“为安全而‘干涉’”(强国以“安全”为名索取干涉弱国的权力),而劣势国家的权力攫取倾向于表达成“为安全而‘拒绝’”(弱国以“安全”为名争取拒绝被强国干涉的权力),但这种基于安全化施动者主观营造的“特殊权力”更多是一种“观念权力”,需要借助安全化施动者自身强大的权力地位以及构建合乎语境的安全化逻辑予以保障,其中,安全化施动者的权力地位是决定安全化逻辑能否成功和“特殊权力”能否攫取的重中之重。就“数字经济安全化”方框右下方的逻辑推演而言,依托数字经济的关键资源要素,安全化施动者可借由数据权力和技术权力联合生成的资本权力来支撑“观念权力”落地,并将其转化为一种具有强制力或抵制力的“特殊权力”,进而保证“干涉”或“拒绝”行为的实现。其中,相较优势国家,劣势国家显然更缺乏能够助力其安全化逻辑落地的根本性物质权力支撑,以美国为首的西方发达国家能够依仗自身既有权力积淀和数字资本权力加持,轻易推行安全化逻辑,进而实现干涉弱国、维持数字霸权的目的,而东南亚等发展中国家则更需要通过积累数字资本权力以增强自身权力地位,守卫安全化逻辑并提供拒绝被强国干涉的权力支撑。故优势国家更青睐安全化逻辑下“干涉”权力的“正当”获取,劣势国家则更重视数字经济能够积攒“拒绝”干涉的权力。本文拟将上述逻辑推演投射于东南亚数字经济安全化的动因分析和发展过程。

图1 数字经济安全化的权力生成逻辑架构图资料来源:作者自制。

二、东南亚数字经济安全化的过程与动因

按照哥本哈根学派基于“言语—行为”(Speech Act)的安全化理论分析,安全化包含四类必要主体:安全化主体或施动者——启动和实施安全化操作的行为体;指涉对象(reference objective)——自身安全需要得到保护的行为体;威胁施动者(threat agent)——制造威胁的元凶或威胁的来源;听众——决定安全化逻辑被接受的程度和成功的可能。就安全化主体而言,着眼一个本身并非安全的问题,成功地将其安全化为对指涉对象的“存在性威胁”并让听众接受,是一个重要课题。确保安全化得以成功必须满足两个条件:其一,安全化主体需要从因果、时间、道德3个层面上合乎逻辑地将威胁施动者描述为“存在性威胁”;其二,需要借助聚焦事件和媒体宣传以让安全化听众接受这一安全化说辞。具体而言,因果逻辑是安全化逻辑生成的根本基础,时间逻辑是因果逻辑得以成立的保证,道德逻辑是国际行为体基于道德判断生成的“恰当性逻辑”,其也是界定特定行为正确或错误的背景。因果、时间和道德共同构成一个完整的安全化逻辑得以成功实现的关键元素体系,安全化主体通过强调安全化的威胁来源、威胁紧迫性和威胁必须被消除的道德要求,向听众输出一个更为全面、更易接受的安全化叙事。此外,聚焦事件和媒体关注是听众接受安全化逻辑的必要条件。“聚焦事件”使原本不为人所关注的议题得以突出,尤其是彰显安全化逻辑中的某一方面,从而使得听众接受相应的安全化逻辑成为可能。与聚焦事件密切相关的是媒体关注,媒体报道高度影响安全化逻辑被听众接受的程度,它是引入新安全化逻辑、强化现有安全化逻辑、展现竞争性安全化逻辑等的媒介。(9)潘亚玲:《安全化、国际合作与国际规范的动态发展》,《外交评论(外交学院学报)》2008年第3期,第52—53页。东南亚数字经济的安全化进程正是围绕上述演进脉络而逐渐生成。

(一)直接动因:大国掀起国际数字经济安全化序幕

无论是纵向梳理东南亚地区的发展历程,还是横向洞悉东南亚地区事务的多元维度,域外力量始终是对其产生重要影响的核心变量,尤其是大国因素紧密关联于东南亚地区的安全确保、发展实现和稳定维系。当前,东南亚数字经济的发展势头适才出现,但大国政治挑起的数字“战火”便蔓延至此,东南亚已然成为透视国际数字经济安全化这一宏大主题的微观镜像。具体而言,东南亚数字经济安全化进程与域外发达资本主义大国掀起的国际数字经济安全化行为直接相关。

作为构建世界秩序的主要承担者和参与者,大国拥有更强烈的安全欲望和更复杂的安全需求,现实主义学派代表人物约翰·赫兹(John Herz)在《自由主义者的国际主义与安全困境》中提出著名的“安全困境”概念,并在《原子时代的国际政治》进行了系统阐述,用于描述国家间因寻求安全却得不到安全的两难境地,即一国出于担心自身国家安全受到侵害(受制于其他国家或被其他国家消灭),从而谋求权力以保持本国具有免受其他国家攻击的实力;但是由于其他国家也抱有相同的想法和采取相同的行为,所有国家都被迫谋求更多的权力,于是国家间便永远处于谋求安全却事实上很难获得安全或满足自身安全感的两难困境。(10)John Herz, International Politics in the Atomic Age, New York: Columbia University Press, 1959, p. 231.大国之间基于安全恐惧衍生的脆弱性和敏感性使得安全困境的“零和”状态更为突显,由此带动国际政治经济环境的显著变化,而当前由美国挑起的中美贸易摩擦向数字领域辐射所造就的大国博弈,便正是安全困境的真实写照。

基于提前布局数字经济战略的多重“红利”,美国已是目前当之无愧的世界头号数字经济大国,2020年其数字经济规模达13.6万亿美元,占本国国内生产总值比重65%,占全球数字经济比重41.7%。在全球排名前70位的数字经济企业中,美国企业更是以高达68%的占比遥遥领先。(11)《全球数字经济白皮书——疫情冲击下的复苏新曙光》,中国信息通信研究院,2021年8月,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202108/P020210913403798893557.pdf。苹果、亚马逊、微软、谷歌、脸书等全球头部数字企业奠定了美国数字经济的雄厚基础和大国地位。在美国数字经济实力不断攀升的同时,作为数字经济后来者的中国以稳扎稳打的战略定力持续推进数字贸易蓬勃发展、数字技术持续创新等,与美国保持数字经济领域发展的齐头并进之势。目前,中国已成为全球规模最大、发展速度最快的电子商务市场。2019年美国无线通信和互联网协会发布的《全球5G竞争报告》显示,中美以19分并列全球5G技术第一位,(12)“A National Spectrum Strategy to Lead in 5G”, April 2019, https://api.ctia.org/wp-content/uploads/2019/04/A-National-Spectrum-Strategy-to-Lead-in-5G.pdf.无疑再次展现中国数字领域奋起直追的赶超势头。当然,真正引发美国政府对中国科技发展势头担忧的导火索源于《中国制造2025》的出台,美国认为中国的最终目的是取代其作为全球先进技术引领者的位置。(13)USTR, “Findings of the Investigation into China’s Acts, Policies and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property and Innovation Under Section 301 of the Trade Act of 1974”, https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20FINAL.中美不断缩小的科技实力差距似乎正“印证”上述猜想,这也进一步加剧美国的威胁恐惧和安全感知。

所以,美国有意制造并挑起针对中国的安全困境叙事,以“安全化”施动者身份开启安全化第一步——识别存在性威胁。2017年唐纳德·特朗普政府发布第一份《国家安全战略报告》,断言美国面临的主要战略问题是大国地缘政治竞争,而中国则被定义为美国的主要“挑战者”。(14)The White House, “A New National Security Strategy for a New Era”, December 18, 2017, https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/.随后,美国径直擎起贸易战大旗,加速推进安全化进程第二步——采取紧急行动,从而导致中美经贸冲突持续不断。从2018年3月到11月,中美围绕关税加征展开时间紧、频次高的反复试探与博弈。为护持美国霸权地位、维护自身全球科技领域的核心垄断优势,美国罔顾国际社会既有数字经贸规则而对华实施多重打压,通过构筑以技术脱钩为核心、经济制裁为辅助的战略布局,遏制中国的数字技术发展,保持美中之间足够的技术差距,在国际社会掀起牵动全局的数字经济安全化进程。2019年5月,白宫以所谓华为“威胁了国家安全”为由,正式禁止美国公司使用华为电信设备,引起国际社会轩然大波,中美关系持续恶化。(15)“Huawei Has Been Cut Off from American Technology”, The Economist, May 25, 2019, https://www.economist.com/business/2019/05/25/huawei has been-cut-off-from-american-technology.就此,美国完成安全化第三步——通过破坏和摆脱自由规则来影响国际行为主体间关系。美国率先发起的以中国为靶心的数字经济安全化,不仅把新时期中美关系拖入恶性竞争的漩涡,也将一向奉行“大国平衡外交”的东南亚国家置于国际数字经济安全化的紧张局势,使其不得不出于安全顾虑而制定数字经济安全战略并被迫参与到国际数字经济安全化进程中。

(二)内在动因:东南亚借势寻求数字经济发展契机

东南亚因自身数字经济发展潜力巨大、与中国数字经济发展关系紧密、关联美欧国家“印太战略”和“数字次级团体”构建、作为欧盟展开数字税布局的重要“试验田”等多重因素,已成为大国数字竞合的核心区域,美国等西方域外大国也尤为重视东南亚在数字领域的偏好与走向。但客观来说,美国挑起的中美数字博弈虽进一步增加东南亚地区数字经济的地缘战略意蕴,但也为该地区提供数字经济发展的契机。

安全化理论的主体间性表明,并非单方面依靠安全化施动者就能促成安全事务的形成,实现安全化的核心还在于向听众提供合理的解释并让其信服,听众在安全化进程中占据重要位置。从理论视角出发,国际数字经济安全化投射到东南亚数字经济安全化的关键,是安全化施动者将威胁施动者(即所谓“存在性威胁”)所关联的“指涉对象”,由全球地理空间尺度的众多国家场域进一步缩小到东南亚地区,并依照安全化逻辑串联起涉及的四大必要主体——施动者、指涉对象、威胁施动者、听众。具体而言,美国将中国依托数字经济崛起可能带来的潜在安全隐患所指涉的区域与国家,由宽泛的全球层面向中国周边东南亚区域聚焦,借助“合乎逻辑”的解释让东南亚乃至世界各国相信或疑惧,其叙事核心在于:中国数字经济“扩张”存在危及东南亚地区安全的风险,而东南亚地区或将成为“中国数字霸权”确立之时首先波及的“牺牲品”。为隐藏私心而令人信服,在操纵国际数字经济安全化向东南亚数字经济安全化转移过程中,美国形成了一整套“素材完备”且“合理一致”的安全化逻辑,以便为自身获取“干涉”东南亚数字经济发展的“特殊权力”正名。

首先,构建系统性的三重逻辑。其一,因果逻辑。通过制造相应的因果逻辑,安全化主体可指定安全化中的责任人或加害者、牺牲品或受害者,建立一种代价与收益的联系。美国在国际上积极构建“中国威胁论”话语体系、大肆散播“中国经济侵略”论调,将中国和中国企业污名化、妖魔化,并把作为中国数字经济腾飞的牺牲品矛头直指中国周边东南亚区域,借以引发东南亚国家与中国开展数字领域相关合作时的安全疑虑。其二,时间逻辑。时间逻辑的重要性在于能确立事件的紧迫性,成为呼吁立即行动的保证。为即刻引起东南亚国家对本国数字经济安全及中国数字经济威胁的重视,美国利用短期密集的“关税战”逼迫中国“反击”,以此竭力捧高中国数字经济发展地位,渲染东南亚周边地区的危险氛围与不安局势,触发东南亚国家的焦虑心理。其三,道德逻辑。安全化主体往往将采取某种特定行为描述为道德必需,而同时声称采取与此相对的行为本身不符合道德规范,以此营造行为体理解各种问题的背景,根本性地影响国际体系中行为体的行为倾向。美国一贯以“世界警察”自居,标榜自己的正义化身且塑造中国意图建立数字霸权的“恶人”形象,使其占据道德制高点,由此助力其“英雄主义”的发挥和采取合理化的“双标”行动。

其次,聚焦事件。“孟晚舟事件”与“抖音事件”作为国际聚焦被广泛关注,使中美数字博弈态势持续发酵,尽管美国借“莫须有”托词挥舞“大棒”打压中国科技企业和数字产品,但仍使东南亚乃至世界各国一定程度开始重新审视与中国在数字领域的互动与合作。

最后,媒体宣传。媒体成为安全化施动者向听众推广其安全化逻辑的一种工具和资源。美国借助《华盛顿邮报》《纽约时报》等主流媒体高频发布“华为窃取知识产权、破坏全球自由贸易规则”等非公正言论,在全球范围内渲染、放大使用中国数字技术存在的潜在安全隐患,(16)粟锋:《美国对中国5G事业的舆论建构及其应对——以〈华盛顿邮报〉涉华5G报道为例》,《领导科学》2020年第6期,第123—124页。进一步加剧东南亚国家指向中国数字领域的安全疑惧,使其深陷本国数字安全的担忧。

当然,长期周旋于大国之间、早已练就“平衡术”的东南亚区域国家,在识别美国行为逻辑的基础上,也客观看到国际层面、东南亚区域国别数字经济安全化发展趋势,便更多立足自身考量和利益计算。当前,东南亚有望继中美欧之后成为全球第四大数字市场,发展数字经济已成为后疫情时代该地区经济实现复苏的必然选择,无论中国或美国乃至其他域外大国,于东南亚地区的数字经济发展而言都极具经济价值和战略意义。客观事实是,东南亚国家整体数字经济发展水平尚处起步阶段,需要借助大国力量获取数字经济发展资源、实现数字经济效益最大化。数据显示,2018年东盟数字经济的生产值仅占国内生产总值7%,远远落后于美国(35%)和中国(16%)等国家和地区。(17)Florian Hoppe, Tony May and Jessie Lin, Advancing towards ASEAN Digital Integration: Empowering SMEs to Build ASEAN’s Digital Future, Boston: Bain &Company, September 2018, p. 2.特别以人工智能、云计算为代表的新兴基础设施仍有待完善,相关技术较发达国家领先水平差距显著。因此,一方面,东南亚国家正凭借区域数字经济领域的蓬勃发展势头和巨大潜力,通过最大化争取助力东南亚数字经济发展的资源要素,持续提升数字经济实力,谋求掌握东南亚地区数字经济发展战略的主动权;另一方面,它们广泛采取“对冲策略”,通过在大国之间借力平衡而不致得罪任何一方或丢失任何好处,维持东南亚地区相对安全与稳定的状态,进而为区域数字经济发展营造有利的内外部环境。从这个角度来看,“被动卷入不如主动争取”正成为东南亚数字经济安全化的显要特征。

(三)深层动因:“他者”与“自我”的数字权力二元张力

东南亚数字经济安全化过程充斥着各方诉求碰撞与利益交织,但归根结底是围绕权力争夺展开的博弈。其中,美国将数字经济安全化主动引至东南亚地区离不开权力因素,即借助数字安全议题使东南亚国家对中国普遍存疑而“归顺”美国,推进自身于东南亚乃至全球范围内建立数字霸权;而东南亚坦然接受数字经济安全化亦受权力驱动,意在借力大国竞争谋求区域数字经济发展的契机,积攒掌握东南亚地区数字经济发展自主与自控的权力与实力。因此,东南亚数字经济安全化也可说是权力博弈的产物,且呈现域外“他者”和域内“自我”的数字权力二元张力。

约翰·赫兹的安全困境所推演的“国家—追求安全—被动追求权力—造成不安全”逻辑,显然难以诠释现实境况,因为它将国家追求权力视为一种不得已的被动选择。(18)John Herz, Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities, Chicago: University of Chicago Press, 1951, p. 4.而汉斯·摩根索(Hans Morgenthau)对于“国家本性是追求权力”的刻画更具说服力,以“国家—主动追求权力—造成不安全”的权力一元理念,隐含“国家在追求权力方面的主动性,是造成国家不安全的重要原因”。(19)员欣依:《从“安全困境”走向安全与生存——约翰·赫兹“安全困境”理论阐释》,《国际政治研究》2015年第2期,第109页。这一结论或能有力驳斥美国的安全自卫托词,揭示今天美国打着“安全问题”的幌子所实施的一系列“出格”行径,更能为洞悉美国掀起数字经济安全化的意图找到根本落脚点。

美国将数字经济安全化从国际层面引向东南亚地区,意在防止东南亚这块极具地缘战略价值的宝地向中国倾斜,遏制中国数字“权力”向东南亚扩散,维持自身数字领域的绝对优势和霸权地位。美国通过掀起国际数字经济安全化,突显安全化的“威胁施动者”,引导东南亚国家围绕自身数字安全特别指向对中国的担忧。具体而言,美国借助编制东南亚数字经济安全化逻辑,突显安全化的“指涉对象”,强调东南亚的数字安全需要引起重视并得到保护,以期合理化本国谋求获得“干涉”的特殊权力,由此借“安全”之名在数字经济领域向东南亚国家施压以影响其战略选择,干涉东南亚国家数字经济发展的自主偏好及当地与域外其他大国(尤其是中国)的数字经贸合作。在此基础上,美国则能将上述逻辑如法炮制加以推广,依仗特殊权力的获取,进一步巩固自身对于东南亚地区乃至世界数字经济的话语权。应该看到,美国高举“东南亚数字经济安全化”旗帜背后,既有出于对东南亚地区地缘政治的考量,又有打击中国数字经济增长的意图,更多则是出于维护甚而扩大自身数字霸权的诉求。因此,东南亚数字经济安全化过程很大程度是以美为首的西方大国势力对东南亚地区数字权力的争夺,更深一步则是其谋求由区域数字权力向全球数字权力延伸的野心,而未来可能会有更多国家和势力为加紧争夺这一权力,被动或主动卷入东南亚数字经济安全化进程。

在“他者”竞相围绕东南亚数字权力展开争夺之际,东南亚作为一个独立且完整的区域从未放弃寻求对自身数字权力的掌控,即使美国“别有用心”推动东南亚数字经济安全化或将东南亚地区置于危险之中,但东南亚仍顶住压力顺势谋求“拒绝”的“特殊权力”,努力为自身争取运筹帷幄、保持平衡的空间。东南亚国家在应对数字经济安全化过程中展现的灵活与韧性,与其长期致力于推进东盟一体化建设、始终保有对区域一体化理想的热忱密不可分。2015年12月,东盟共同体宣布成立,象征东盟区域一体化建设取得标志性成果,其由政治—安全共同体、经济共同体、社会—文化共同体的三大部分构成,进一步显示未来东盟区域一体化建设所欲着力的方向和领域。尽管当前东盟内部数字经济发展水平参差不齐、数字治理模式差异明显、数字一体化建设看似任重而道远,但仍不容忽视东盟一致的努力与决心。2018年,东盟通过《东盟数字一体化框架》(ASEAN Digital Integration Framework, DIF),其作为指导该地区数字治理和数字一体化建设的综合性文件,向外界展示了东盟建设数字一体化的意愿与方向。可见,东南亚地区从未忘却以坚持“东盟方式”和巩固“东盟中心地位”而立足国际社会,平衡大国以求生存不过是“缓兵之计”,保持区域安全自主并持续提升国际竞争力才是永恒战略追求。因此,当东南亚数字经济安全化进程如火如荼展开之时,背后也有域外发达资本主义国家的“他者”与东南亚地区的“自我”争夺数字权力所产生的张力“拉锯”和数字权力攻守之战的激烈上演。

以美国为首的域外西方发达国家主动掀起国际数字经济安全化序幕,受到波及的东南亚顺势寻求数字经济发展契机,两者围绕数字权力攻守产生的二元张力,构成东南亚数字经济安全化的直接、内在与深层三维驱动,并铺就东南亚数字经济安全化的发展进程。其中,既有美国的精心编排,也有东南亚国家的因势利导,更多则是权力的长期较量,因此,东南亚数字经济安全化是多方因素合力的产物,其形成过程进一步揭示了安全问题的权力博弈内核。可以看到,作为鼓吹“安全事务”的安全化施动者,美国在东南亚数字经济安全化过程中占据绝对主导地位,牵动整个东南亚数字经济安全化的流变局势,东南亚国家因缺乏抗衡之力而只能被动应对区域数字经济安全化的发展走势,筹谋下一步借助数字经济积攒权力和实力。

三、东南亚数字经济安全化的向度与特征

东南亚数字经济安全化的过程与动因显示,安全化并非一种自由进程,而是被强大的安全化施动者所推动的利用安全追寻自身目的、在恰当的社会政治语境中成就“主体间性”的进程。因此,无论对应指涉对象构建的“存在性威胁”是否真正客观,美国利用托词服务“安全化”进程、操纵安全议题牟取国家一己之利的行动仍能顺利实施,究其根源,背后是美国以其自身雄厚的国家实力和权力地位为支撑、以数字经济时代中国表现亮眼而具有威胁性的观点为依据,成功形塑的东南亚数字经济安全化逻辑。其中,作为安全化施动者美国的权力地位,是决定安全化取得成功的根本支撑。正是源于自身权力的权威性保障,安全化施动者意欲攫取的“特殊权力”得以从观念到“变现”。值得指出的是,数字经济借数据权力和技术权力提供的资本权力,构成数字权力的重要来源,其对增进安全化施动者的权力地位具有显著作用,能够进一步保证安全化逻辑的成功以及支撑“特殊权力”的获取,这不仅体现在对以美国为首的西方发达国家占据权力地位优势的锦上添花,还特别对以东南亚等为代表的本已处于劣势的发展中国家获取“拒绝”被域外发达资本主义国家干涉或支配的“特殊权力”而言意义重大。由此,东南亚数字经济安全化的向度与特征紧紧围绕资本权力统合的数据权力和技术权力展开。

(一)数据权力:数据治理规则之争

2017年5月,英国《经济学人》杂志的一篇文章提及“世界上最宝贵的资源不再是石油,而是数据”的观点引发国际热议。在数字经济时代,数据已成为类同资本、劳动等重要生产要素和基础资源,形成科技创新研发和经济提质升级的关键驱动。回溯历史进程可以发现,每一次工业革命都伴随新型生产要素出现的惯性,而在当下第四次工业革命悄然拉开序幕的时代背景下,数据的脱颖而出并非偶然,数字资本与数字技术的联姻使数据价值被最大化挖掘和释放,并促成其化身为一种新型权力形式——数据权力。在资本主义生产关系下,数字资本家通过最大程度掌控数据生产要素所有权,将权力大量转移至自己手中,实现对广大数字劳动者的支配和控制,而投射至国家之间围绕数据治理展开的竞争,一个较为典型的表现便是大国借助推行符合自身利益诉求的跨境数据流动规则,占有巨量数据生产要素,大肆攫取转化数据权力的基础资源,并借用数据权力的生成来实现对他国的干涉甚至操控。与此同时,处于数据权力劣势、数据治理后发的国家则既需要守卫本国数据安全,又需要考量数据经济效益,以期捍卫并增进自身数据权力,积淀支撑“拒绝”行为的实力与底气。因此,数据生产要素的占有不仅奠定数据权力积累的基础,也为国家按照自主意愿制定政策、采取行动提供权力保障。

因数据潜在的权力属性,在某种程度上掌握数据就意味着掌握权力,故数据已成为国家之间重点争夺的战略要素,特别是一国的数据治理方式、治理规则的选取还密切关联于本国与他国网络数据共享的数量与程度,涉及国家安全和个人隐私等重大关切。因此,在东南亚数字经济安全化过程中,聚焦数据治理规则的争夺尤为激烈。当前,多方在东南亚地区“兜售”不同类型的跨境数据流动治理方式。第一类以美国为代表,强调安全规则下的全球数据“开放性流动”,背后则是美国凭借技术优势意在推行网络霸权和“长臂管辖”,实施对跨境数据的隐蔽控制。第二类以欧盟为代表,注重充分保护原则下的欧盟内部或符合欧盟认证标准国家之间的数据“条件式流动”,主张推进欧盟乃至全球的数字单一市场。第三类以中国为代表,着眼数字空间主权维护下有选择性的“限制性流动”,强调数据本地化管理,重视数据自由流动与数据安全流动的平衡。(20)刘国柱、尹楠楠:《印太经济框架下美国与东南亚的战略互动:以数字经济场域为聚焦》,《南洋问题研究》2023年第1期,第84—85页。为抢占东南亚数据市场,美国联合国际资本服务机构发布《数字经济和数据的自由流动——推进东盟经济共同体建设》报告,极力渲染数据“自由流动”对东盟数字经济发展和东盟经济共同体的作用,试图影响、干预东盟网络主权和数字经济。此外,各方亦在东南亚地区大肆“兜售”不同类型的跨境数据流动治理规则。第一种是美国主推的跨境隐私规则体系(CBPR),目前东盟成员国中已有新加坡和菲律宾正式加入。第二种是日本基于可信赖的数据自由流动(DFFT),于各类与东盟合作的场合积极推介并寻求拉拢。第三种是欧盟致力规范塑造的《通用数据保护条例》(GDPR),已影响绝大多数东盟国家的数据立法进程。其中,美国积极运作政治施压与经济诱导双管齐下,推动东盟接受、支持并遵守美国主导的数据规则,确保自身在东南亚地区实施“干涉”行为的绝对话语权。日本则充分利用其在东盟的传统影响力,发挥战略桥梁作用,协助美国建立符合美西方标准的“数据流通圈”,巩固美国在印太区域内的数字霸权。(21)蒋旭栋:《中国与东盟开展数据跨境规则合作的现状与挑战》,《中国信息安全》2021年第2期,第59—60页。除了上述域外国家提供的跨境数据流动治理方式、规则的选择,东盟自身也在积极探索更具系统性的跨境数据治理地区机制和规则,而兼顾成员国各自发展水平和具体国情、在执行中贯彻东盟方式和“东盟+X”方式的跨境数据流动治理,正是东盟的一大创新。东盟期望借助“数字一体化”治理机制,有效增加国际网络治理和数字经济往来中的地区合力,以便积攒数据权力来支撑其共同抵制或“拒绝”域外势力的干预,保护区域数据安全,提升地区数据权力。

(二)技术权力:数字技术优势之争

物质资源的存在是权力的基础要素,数字技术已化身当前数字经济时代背景中塑造权力的最重要物质资源,成为影响大国博弈的关键变量。数字技术与权力之间内在的交互关系表明,数字技术的发展将改变全球社会经济生产模式,推动国家之间的权力分配结构变革,特别投入应用于战略决策和军事领域的数字技术,将进一步放大各行为体间的力量差距,由此打破原本稳定的均势结构,最终对国际体系产生重大系统性影响,甚而重塑国际秩序。纵观世界历史进程,每一次科技革命的兴起都将成就新的强国,而每一次大国崛起和霸权易主或都能归因于对最新科技成果的转化与运用,数字技术作为第四次科技革命的底层技术和主导力量,势必加速改变大国之间的力量对比,重塑世界政治经济格局,成为新一轮大国兴衰的转折依托。达沃斯世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)指出,在科技革命中占有先机并居于主导地位的国家,将成为世界政治和经济的主导力量。(22)Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond”, January 14, 2016, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.当前,新兴技术领域已成为地缘政治的重要战场,各国在东南亚地区乃至世界范围内竞相开启抢占数字技术优势的较量。以美国为首的西方发达国家侧重于占据数字技术霸权的绝对优势,打压中国与东南亚国家的数字技术合作,以中国为首的发展中国家特别是东南亚国家,则更倾向于默默积累数字技术权力以换取斡旋或实施“拒绝”行为的时间和空间。

第五代移动通信技术(简称5G或5G技术)作为数字技术的重要表征,深刻影响着东南亚地区数字经济的长远未来发展,东南亚国家对此也已形成清晰认知,纷纷将发展5G技术视为推动东南亚地区走向“工业化4.0”的重要选择,并筹划制定发展路线图、有序推进5G逐步落地,致力于抓住5G有利契机,实现本地区数字经济的快速增长和提质升级,以及特别意在“特殊权力”“拒绝”行为的数字技术权力积累。(23)刘畅:《东南亚国家发展5G技术的现状与前景》,《南亚东南亚研究》2021年第3期,第61—64页。但伴随东南亚数字经济安全化突显,平衡地缘政治、技术标准、成本收益等诸多要素正成为东南亚国家选购5G设备难以规避的战略权衡标的。正是得益于无线通信技术的快速升级换代,中美数字经济才能成为国家经济增长的重要引擎,因此,以无线通信技术为抓手、围绕数字技术权力展开的争夺已成为中美战略竞争的核心,特别是近年来中国数字经济的蓬勃发展以及数字技术的日臻完善引起美国强烈不安,美国认定中国是其全球科技外交的主要竞争对手。美国认为,中国政府过度影响了5G技术标准的制定过程,而现在塑造的5G生态系统将为未来10年中美更广泛的技术竞争奠定基础,故中美在数字技术领域的竞争已不仅是对全球高端科技产业的争夺,更是对未来全球更宽泛的技术权力资源的争夺。围绕自身技术霸权的护持战略,2020年3月,特朗普政府公布《美国5G安全保障国家战略》,大肆渲染5G技术关联国家安全、意识形态等问题,并恶意抹黑中国企业研发的5G技术。而拜登政府则采取更为灵活务实的“弹性遏制战略”,通过在高科技领域对华采取精准脱钩的“小院高墙”战略,(24)Kurt M. Campbell and Jake Sullivan, “Competition without Catastrophe: How America Can Both Challenge and Coexist with China”, October 2019, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/competition-with-china-without-catastrophe.并以西式民主价值观为纽带构建所谓对抗中国科技“威胁”的“技术联盟”体系,意图联合尽可能多的盟伴共同抗衡中国。特别地,美国表示,未来东盟地区的技术将直接影响美国的国家安全,其担心中国借助与东盟国家开展5G合作的机会而在地区实现“技术独裁”,并输出“价值观念”和“治理模式”。因此,美国向诸多欲与中国开展5G技术合作的东盟国家(如菲律宾、泰国、马来西亚等)施压。(25)Robert Greene and Paul Triolo, “Will China Control the Global Internet via its Digital Silk Road?”, May 2020, https://carnegieendowment.org/2020/05/08/will-china-control-global-internet-via-its-digital-silk-road-pub-81857.事实上,美国已成为新一轮技术民族主义的重要推动者,正意图基于“技术多边主义”框架下构建新的技术霸权体系。在中美之间不断加剧的数字技术争夺中,东南亚国家发展5G技术的国际环境进一步恶化,选择数字技术合作伙伴的自主权被肆意干涉,推进5G技术严重受阻。当然,东盟整体5G政策缺位且难以形成合力、缺乏5G技术发展前景共识、5G设备采购“各自为阵”、政治意愿和通信技术水平参差不齐等,都是导致东南亚地区在数字技术这一核心领域只能“跟跑”多于“领跑”的重要原因。(26)刘畅:《东南亚国家发展5G技术的现状与前景》,《南亚东南亚研究》2021年第3期,第70页。东南亚国家难以取得话语主动权,同时“拒绝”被域外发达资本主义国家支配的“特殊权力”诉求,也更缺乏客观且必要的数字技术权力支撑。

(三)资本权力:数字企业市场之争

继产业资本、商业资本、金融资本之后,数字资本是资本与数字技术融合衍生出的一种新资本形式。按照马克思所说,“资本”本质上是一种社会关系,在资本主义生产关系下,资本的拜物教性质使资本家与工人的关系被隐藏在生产、交换、分配以及消费过程中,以形式上“自由”“平等”的买卖关系,掩盖实质资本家剥削、压迫工人的雇佣劳动关系,而与其一起被藏匿的,还有逐渐转移到交换价值中的资本家对工人支配、控制的权力。特别地,当资本家因原始积累掌握着大量货币和生产资料从而形成不对等力量,他们就拥有了更多购买劳动力这种特殊商品的消费能力,而生产要素的占有率直接决定了权力的强弱,亦即马克思所说的“每个人以物的形式占有社会权力”。(27)向东旭:《数字资本权力的运行逻辑——基于马克思资本权力批判的视角》,《当代世界与社会主义》2023年第2期,第116页。以此类推,数字经济时代下的数字资本便是一种“数字”社会关系,表现为数字技术通过数据中介将一切人和物囊括到数字空间,塑造出人与人、人与物在数字空间中的虚拟交往关系。(28)张以哲:《数据资本权力:数字现代性批判的重要维度》,《西南大学学报(社会科学版)》2021年第1期,第45页。数字资本天然延续了资本的权力属性,催生数字资本权力的问世。当前,掌握着巨量数据的大型互联网企业借助大数据技术、云计算等方式把数据转化为可以获利和增殖的资本,并依托数字核心技术的垄断地位持续扩张数字资本权力,化身数字资本权力的主要拥有者。由此,汇集数据权力与技术权力的资本权力以大型互联网企业的形式实现完美统合,最终服务于国家的数字权力和数字地位。放眼当前国际社会,几乎所有重要人工智能领域的突破性成果都是在互联网时代的超级企业推动下诞生,谷歌、微软、国际商业机器公司(IBM)、脸书、百度、腾讯、阿里巴巴七大互联网超级商业巨头实际掌控了现有人工智能领域的绝大部分话语权,以这些商业巨头为后盾而建立的研究机构则拥有海量数据资源和巨额研究经费,且聚集大量人工智能领域的顶尖人才,持续产出科技成果,故大型互联网企业对于数据资源、人工智能技术和技术阶层的控制,正在造就这些企业实际的垄断状态,使人工智能领域被深深刻上互联网资本烙印,而令人难以忽视也最为重要的,是隐藏在这些企业表面之下的国家力量。以美国为首的西方域外发达国家借力大型互联网企业在东南亚数字市场抢占数字资本权力、推进自身数字权力扩张,而域内国家平衡运用中西两股资本力量发展数字经济以支撑“拒绝”干涉的“特殊权力”落地,正成为东南亚数字经济安全化的一大显著现象。

基于东南亚数字经济市场的巨大潜力和广阔前景,中国企业寻利而来促使美日等国借力各大互联网巨头在东南亚地区加紧布局以拓展商业版图和政治势力,一方面,催生大量互联网“独角兽”企业诞生,冬海(Sea Limited)、格步(Grab)、来赞达(Lazada)、旅行世界(Traveloka)、越南网络游戏公司(VinaGame/VNG)等企业在东南亚地区表现亮眼,被视为区域内当之无愧的佼佼者;另一方面,促使互联网创业企业群体性崛起,短短数年东南亚地区涌现7000余家互联网企业,引发国际社会高度关注。其中,中国通过积极对接合作战略及机制,携手东南亚国家在数字基础设施、电子商务以及数字技术等领域不断深化合作。目前,中国互联网企业在东南亚地区投资众多,亚洲43%的“独角兽”企业由阿里系投资,其中对来赞达(Lazada)投资更超过400亿美元,腾讯系企业投资的格步(Grab)公司甚至一举打败强势进入东南亚市场的美国优步(Uber)公司,在东南亚地区实现快速崛起。此外,支付宝在东南亚逐渐铺开,京东、顺丰、中国邮政速递物流(EMS)、申通等领军物流公司也在东南亚地区展开业务。中国在东南亚数字市场的厚积薄发被外界曲意解读为数字资本权力的扩张,美国加紧推进地缘政治冲突,将资本权力有意识地向东南亚地区聚集以巩固区域霸权地位,硅谷六大巨头(脸书、苹果、奈飞、谷歌、亚马逊、微软)在东南亚地区深耕多年优势明显,脸书旗下的瓦茨普(Whatsapp)和照片墙(Instagram)两款社交软件在东南亚极受欢迎,其借助两大平台建立起可直接访问的综合在线商店,在向用户提供方便快捷的同时进一步刺激消费。(29)“Rolling into Southeast Asia: A Battleground for Global, Regional and Local Social Apps”, January 16, 2015, https://newzoo.com/insights/articles/rolling-southeast-asia-battleground-global-regional-localso-cial-apps/.与此同时,2020年6月,谷歌教室、微软、苹果还与马来西亚教育部合作启动数字学习平台马来西亚数字教育学习倡议(DELIMA),为万千学校、教师和学生提供便利教育服务。(30)“Singapore Student Learning Space (SLS)”, January 2022, https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/student-learning-space.日本也加大在东南亚数字经济领域的投入力度,2021年5月,日本启动“全球数字互联互通伙伴计划”,以提高印太国家通信网络的“安全性”为由,鼓励采购美日制造商生产的5G基站、海底缆线等基础设施,以此推介本国数字企业及产品。(31)《定规控链,美日欲主导全球半导体》,中国商务新闻网,2021年6月15日,http://www.sjsc.org.cn/2021/0615/xinwenzhongxin/10394.html。同时,为从东南亚数字经济市场获利,日本企业在东南亚地区大量投资初创科技企业,如软银公司(SoftBank)投资的格步科技(Grab)、摩卡(Moka)、红玛特(Redmart)等在东南亚已收获一大批用户群。(32)Komal Nathani, “SoftBank Puts its Focus on Southeast Asia and China With its First SEA Office”, Entrepreneur, January 4, 2019, https://www.entrepreneur.com/article/325748.上述域外发达国家依托大型互联网企业,在东南亚地区针对中国展开数字资本权力竞夺的同时,客观上也为东南亚国家发展数字经济带去所需的必要资源,助推东南亚地区积攒数字资本与获取数字权力,进而有望蓄积安全化逻辑的“拒绝”行为。当前,各大互联网企业围绕东南亚地区的数字市场之争仍在持续上演,而隐于企业身后的国家间数字资本之争与数字权力之争愈演愈烈,东南亚国家能否维持平衡并借力发力仍有待观察。

为积攒获取“特殊权力”的物质支撑,形成具有绝对优势或议价筹码的数字权力,各方势力围绕数据、技术和资本三大方位的权力争夺构筑了东南亚数字经济安全化的向度与特征,并分别聚焦于治理规则、技术优势和企业市场的不同场域,借助数据权力、技术权力及其联合生成的资本权力,各自谋划安全“外衣”下的“干涉”或“拒绝”行为。受域外发达国家的影响,在东南亚数字经济安全化过程中,东南亚国家自身的数字权力积攒并非一帆风顺,表现为数据权力尚在积极争取、技术权力仍十分薄弱、资本权力刚有起色等方面,因此,未来东南亚地区数字经济欲实现自主自立、具备抗衡说“不”的数字权力与数字地位,仍道阻且长。

四、东南亚数字经济安全化的影响

东南亚数字经济安全化的向度与特征表明,数字经济时代各方势力在东南亚地区数字领域正展开一场权力争夺,以美国为代表的发达国家打着“安全问题”的口号,以数据权力和数字技术权力为抓手,以两者汇聚生成的数字资本权力为支撑,借助大型互联网企业之手实现国家对于“特殊权力”的攫取,东南亚发展中国家则借用“安全问题”的旗号按图索骥获取权力支撑。而对包括发达国家和发展中国家的所有行为主体而言,“干涉”或“拒绝”的行为背后,是确立国家数字权力归属、推动国家数字权力扩张的终极目的。在上述背景下,交织各方利益诉求与权力之争的东南亚数字经济安全化,正以全方位、系统性的广度和深度传递着从国家到区域再到全球层面的影响。

(一)国家层面:5G设备选购偏好成为政治站队“信号”

当前主要源于美方蓄意推动下的东南亚数字经济安全化,早已远超安全问题范畴,深陷其中的东南亚国家所做出的相关数字经济选择,尤其被以美国为代表的西方国家解读为政治站队“信号”,导致东南亚区域国家理应优先考虑经济效益和社会成本的5G商业决策,不得不更多兼顾地缘政治因素。早在4G时代,中国企业就已在东南亚地区精耕细作,中方出售的设备技术先进且价格合理,对东南亚国家颇具吸引力,同时,基于中国4G在东南亚地区的合作基础和突出表现,东南亚国家大多较为信赖中国技术和能力,故希望在5G落地过程中延续与中方的良好合作关系。但美国在东南亚地区加紧炒作5G议题,于各大场合使用各种手段极力抹黑、围堵和封锁华为、中兴通讯等中国企业,削弱中国企业在东南亚地区长期积攒的良好口碑和市场基础,并不断胁迫东南亚国家减少或放弃使用中国公司的设备,使东南亚国家在采购5G设备时面临艰难选择。美国政府更是扬言,“自由世界要团结反对华为公司”,并在实践中发挥推波助澜的作用。东南亚国家虽均未公开表态在5G问题上追随美国、支持美方5G政策,也未效仿部分西方国家明确将中国企业排除在5G建设之外,且始终尽量保持相对“中立”,但东南亚各国围绕5G决策的自主性已大打折扣。

基于美国在东南亚地区持续推进5G问题政治化、“围剿”华为等对华施压态势难以发生根本性转变,权衡东南亚数字经济安全化背后的中美博弈,成为东南亚国家在采购5G设备时的重要考量。当然,在推进5G建设、特别是采购5G设备的路径选择方面,东南亚各国倾向不一。第一类以菲律宾、泰国、柬埔寨、老挝等国为主,倾向于使用中国企业的设备。菲律宾和泰国的电信运营商都较青睐使用中国公司的5G设备,菲律宾并不认为华为公司的技术会威胁其国家安全,而泰国此前则接受华为在其国内建立5G测试基地及相关实验室;柬埔寨、老挝和缅甸则因长期使用中国企业的设备,在5G时代将可能延续这一趋势。第二类以越南、新加坡等国为主,倾向于使用非中国企业的设备。越南是东南亚国家中唯一有志于自主开发5G技术的国家,虽然西方媒体极力渲染越南对使用中国技术的安全疑虑,但越南的考量可能更多基于实现5G国产化的战略目标。新加坡转向使用非中国企业设备,但又保留一定弹性空间,实则是在中美之间寻求平衡,拒绝“选边站队”。第三类以马来西亚、印尼、文莱等国为主,倾向于谨慎表态,试图淡化5G设备选用可能产生的外溢影响。马来西亚在推动5G落地过程中摇摆不定,与中国的华为、欧洲的爱立信均有合作;印尼推进5G落地速度缓慢,其国内主要电信运营商仍处于观望状态,未决定5G主供应商;文莱政府虽然积极研究5G部署,但对外表态始终保持谨慎。

东盟国家多次声明不打算与中美任何一方对峙、不希望被迫选择中美任何一方,在2019年香格里拉对话上,新加坡总理李显龙的主旨演讲提到,任何包容并且加深地区整合的“印太合作”建议都值得欢迎,但这不应该损害东盟的地区安排或“制造相互竞争的集团、加深分裂或强迫国家‘选边站’”。(33)The Prime Minister’s Office of Singapore, “PM Lee Hsien Loong Gave the Keynote Address at the International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue Opening Dinner on 31 May 2019 at the Shangri-La Hotel, Singapore”, May 31, 2019, http://www.pmo.gov.sg/Newsroom/PM-Lee-Hsien-Loong-at-the-IISS-Shangri-La-Dialogue-2019.新加坡外交部长维文(Vivian Balakrishnan)2021年9月访问华盛顿时,再次提醒美国应就东盟本身进行考虑,而不是将其视为美中竞争的延伸。(34)Merle A. Hinrich and Amb. Kurt Tong, “Southeast Asian Nations Should Tell the US What They Want on the Digital Economy”, November 16, 2021, https://www. hinrichfoundation.com/research/article/digital/south-east-asian-nations-digital-economy/.但中美竞争长期持续的发展态势,将使东南亚国家“大国平衡”的战略空间进一步遭到挤压,尽管现在绝大多数东盟国家表明仍会按照本国安全标准选择5G伙伴,但美国施压的增强将使其态度与立场备受考验。届时,东南亚数字经济安全化逻辑下衍生的“干涉”行为一方大概率会占据上风,5G设备选购偏好将成为东南亚国家政治态度和立场的“风向标”。

(二)区域层面:数据跨境流动笼罩在安全疑惧阴霾之下

由政治安全共同体、经济共同体、社会文化共同体三大支柱构成的东盟共同体,在数字经济时代,无论就促进区域内单个国家间的数字经济合作,还是强调在数字领域提升区域层面的整体实力,均更需要东盟内部国家之间以及与域外国家的跨境数据流动的质与量的提升。首先,各种经济要素的跨境自由流动是东盟经济共同体建设的必要条件。(35)The ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint, Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2007, p. 1.东盟意欲实现“高度一体化且富有凝聚力”,旨在让本地区的货物、服务、人才、资本、投资和技术等诸多要素在东盟内部实现“无缝流动”(seamless movement),以提升东盟地区生产和贸易的网络化水平,形成“统一的”东盟经济共同体。而在数字经济蓬勃发展的时代洪流下,各类经济要素的跨境流动必然同步伴随着海量数据的生成,实现东盟经济共同体于现实意义而言更多倚靠通畅、便捷的数据跨境流动。(36)The ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint 2025, Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2015, p. 21.其次,以维持地区和平的战略高度促进各国数据共享是东盟政治安全共同体的重要内容。东盟政治安全共同体离不开多种信息共享的数据库建设,尤其关涉国家和地区安全的重要信息数据共享更具有特殊意义,如“通过现有数据库增加跨国犯罪信息交流”,(37)The ASEAN Secretariat, ASEAN 2025: Forging Ahead Together, Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2015, p. 34.推动犯罪特别是网络跨国犯罪的数据交流共享,为建设东盟政治安全共同体提供关键支撑。最后,东盟社会文化共同体对于信息共享和数据库建设涉及的内容和范围则更多更广。如为应对自然灾害和公共卫生危机等风险挑战,东盟需要建立共同的灾害评估信息系统,确保灾后救援、重建行动的统一性,并增强应变能力。(38)The ASEAN Secretariat, ASEAN 2025: Forging Ahead Together, Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2015, pp. 113-114.然而,以美国为首的西方发达资本主义国家挑起的东南亚数字经济安全化,不仅使东盟共同体内部各个维度的数据跨境流动停滞不前,还导致东盟国家与域外国家的数据跨境流动举步维艰,以致整体上数据跨境流动笼罩在安全疑惧阴霾之下。

据国际数据公司(IDC)2019年预测,2025年全球数据市场将会形成三大板块:一是中国市场,占有率约为28%;二是美国市场,占有率约为17.5%;三是欧洲、中东与非洲地区市场(EMEA),占有率约为27.6%。三足鼎立之势、中美欧各占一极加剧了数据市场的激烈争夺。美国作为全球数字经济最为发达的国家,其主要精力不是放在推动全球数字鸿沟治理体系的完善与发展,而是大举推行“清洁网络”计划,打着“国家安全”“数据安全”的幌子,对他国尤其是中国的数字领先企业进行大肆围猎与清洗,借“清洁网络”之名行“清除异己”之实。不仅如此,美国还企图在数字领域筑起排挤、防范中国的数字多边联盟。2022年1月,美国相关官员发言表示,若要给数据时代设立全球规则并与中国展开竞争,对中美数据流动进行合理的国家安全限制(并鼓励同盟效仿)也是可行的方式。也就是说,鼓励在民主盟友和其他志同道合的国家之间的数据流动且限制与中国之间的数据流动,已成为美国进阶的战略选择。(39)David Feith, “The Strategic Importance of a U.S. Digital Trade Agreement in the Indo-Pacific”, January 19, 2022, https://www.cnas.org/publications/congressional-testimony/the-strategic-importance-of-a-u-s-digital-trade-agreement-in-the-indo-pacific.“数据安全”的显要地位以前所未有的形式得到彰显,受此影响,从全球到区域,数据保护主义、数据民族主义强势抬头,各国相继推出数据封闭、限制以及监管政策,“信任”问题成为摆在东盟域内及与域外数据治理进程中的关键问题。“根据东盟研究中心在2020年发布的《东盟国家调查报告》的民调结果来看,东盟受访者认为日本(38.2%)、欧盟(31.7%)和澳大利亚(8.8%)是该地区最受欢迎和最值得信赖的战略伙伴,中美都在其后。”(40)蒋旭栋:《中国与东盟开展数据跨境规则合作的现状与挑战》,《中国信息安全》2021年第2期,第60页。可见,国际数字经济安全化已然深刻影响到东盟国家的民众心理,并且正加剧东南亚数字经济安全化趋势。目前,东南亚国家中只有新加坡对于数据自由流动持开放态度,但其市场空间仍十分有限。东南亚大多数国家出于安全考量,对本国数据流动制定了严格规则。越南2019年《网络安全法》要求全球科技公司只能在越南国内存储本地用户的重要个人数据,并在越南开设办事处;印度尼西亚和马来西亚要求在其境内经营的外国公司必须保留所有数据的本地副本。(41)Susan Lund and James Manyika, “Defending Digital Globalization: Let the Data Flow”, Foreign Affairs, Snapshot, April 20, 2017, http://www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-04-20/defending-digital-globalization.泰国等其他东南亚拥有数字市场潜力的国家,亦纷纷规定互联网企业只能将其数据存储在本国境内。笼罩在安全疑惧阴霾之下的数据跨境流动,导致“干涉”与“拒绝”的安全冲突急剧升温,东南亚地区数据“碎片化”和市场“分割化”正在成为区域新常态。

(三)全球层面:国际数字经济安全化走势难有转圜空间

除了争夺权力的根本诉求,数字经济安全化逻辑得以成功和“存在性威胁”能够被建构的重要原因,亦在于国际社会对网络技术可能衍生的未知影响存在根深蒂固的恐惧心理。而感知这种威胁与恐惧的“神经细胞”显然不仅活跃于大国之间,还深刻烙进东南亚国家的“肌肉记忆”。因大国掀起的数字经济安全化而受到波及的东南亚地区,存在对数字技术的潜在担忧和对大国竞争的敏感“应激”。加上区域内存在的地缘政治要素和数字经济发展特征,以及东南亚整体推进数字经济安全发展的区域意志和权力诉求,背后的权力博弈正被进一步刺激,东南亚数字经济安全化从区域层面向国际层面外溢,国际数字经济安全化趋势日益加深。

东南亚数字经济安全化的放大效应,也间接导致域外各国围绕数字经济领域设置更为严苛的“安全壁垒”,展开更为激烈的权力竞夺,并形成以输出国家意志和加强政府干预为代表的国际数字经济安全化的显著标志。一方面,各大主要互联网国家开始追求对数据的排他性独占,并借助推行各类监管机制和数据保护法律法规,以提升自身的数据隐私与数据自主,从而确保在全球数字贸易中占据优势。2008年以来,二十国集团各成员国已先后推行超6600项数据保护措施。(42)Susan Lund and Laura Tyson, “Globalization in not in Retreat: Digital Technology and the Future of Trade”, Foreign Affairs, Vol. 97, No. 3, pp. 130-140.据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)统计显示,截至2021年年初,联合国193个成员国中已有128个出台了各类旨在强化数据主权的立法,占比高达66%。(43)UNCTAD, “Data Protection and Privacy Legislation Worldwide”, February 4, 2020, https://unctad.org/page/date-protection-and-privacy-legis-lation-worldwide.这些法律所编织而成的“保护主义网络”,最终将发展为数字领域中的主要壁垒,导致数据充分且自由地跨境流动严重受阻,进而无法完全释放其作为新一代生产要素的重要价值。据中国信息通信院统计,2019年全球跨洲数据流动仅占全部数据流动量的34.1%。(44)《全球数字治理白皮书(2020年)》,中国信息通信院,2020年12月,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202012/P020201215465405492157.pdf。全球性数据保护主义浪潮将严重制约全球数字贸易和经济的良好运行,若未来这种趋势难以得到有效管控或治理,跨境数字贸易的成本会居高不下,国家之间在数字领域的合作意愿或进一步降低,全球数字经贸秩序也将遭受更为严重的冲击。另一方面,各个主要互联网国家利用设置各类数据政策形成的“人为屏障”,有意识地延缓或关闭其他国家接触并利用全球最新技术和研究成果的大门,进而压制其他国家在数字技术领域的科研水平和创新能力,维持自身数字技术领域的领先乃至霸权地位。同时,为尽可能消除潜在的安全疑虑并确保安全需要的实现,大国之间不仅开始减少在数字技术方面的相互依赖程度,一些西方大国还将联手阻止其他国家获得先进数字技术,借以减少对西方世界之外的数字依赖,为自身预留充足的战略运作空间。其中,增强对先进技术的出口管制便是技术脱钩政策的重要实施部分。技术保护主义趋于常态化正在国际数字经济安全化进程中显现,多边主义向单边主义倒退成为一种新的国际规范。此外,在数字经济领域人为制造的沟壑所产生的负面效应,致使国际社会的数字经济生态环境遭受严重破坏,本应秉持公正、平等、包容等价值要义的数字经济市场被政治裹挟,西方国家在数字经济领域“拉帮结派”、划分阵营,联手构筑针对中国的“数字经济包围圈”即是最佳印证。在美国刻意打压华为的政策出台后,英国、澳大利亚等国纷纷仿效,中断与华为的合作,英国不仅决定停止在5G通信建设中使用华为设备,而且宣称要在2027年前逐步将5G建设中已经使用的华为设备全部移除。事实再次证明,数字经济安全化不过是一场以“安全”为噱头,实则以私挟国家意图、暗藏权力争夺为终极目标的竞技比拼。

由于域外发达国家的“安全化”叙事及其后续衍生的干涉和施压,东南亚数字经济安全化在区域自身地缘特色、权力桎梏和发展诉求的共同作用下,一系列负面影响从国家层面向区域延伸再向全球蔓延。具体呈现为5G决策自主性大受干扰,单个国家的5G设备选购偏好成为政治站队“信号”;区域数据跨境流动笼罩在安全疑惧阴霾之中,域内和域外相关合作困难重重;在国家与区域的双重影响下,从全球层面聚焦到东南亚的数字经济安全化走势又反过来向国际社会“回弹”式外溢。值得注意的是,美国挑起的中美博弈局面短期内难以发生重大改观,而掺杂各方利益诉求、权力之争的东南亚数字经济安全化,也将进一步刺激国际数字经济安全化,致使其在未来较长一段时期内难有转圜空间。

五、结语

致力于安全化理论研究的哥本哈根学派大概没有预见到,安全泛化正在事实上造就一种不亚于领土扩张所带来的危机——“观念上的安全困境”,即国家之间争相拓宽安全外延的做法,会造成对“认知空间”的争夺,挤压原本存在的弹性空间,相互升级则必然造成“观念上的安全困境”,而最终“观念”作用到“物质”,便引发真正的“安全困境”。东南亚数字经济安全化正是安全泛化的时代产物,今天美国能够打着“安全”的旗帜对东南亚地区肆意攫取“干涉”的特殊权力,那明天会是谁?下一个无辜殃及的地区或国家又在哪儿?这样的顾虑显然是合乎情理且需要被重视的。哥本哈根学派也许早已预知这一潜在危机,所以“去安全化”(desecuritization)作为孪生概念亦被同时提出,只是受制于“安全化”理论的固有缺陷,即正是因为安全被视为一种主体间建构的言语行为,不愿失去掌控资源与权力的安全化施动者才有机会延滞甚至阻止“去安全化”进程,而缺乏权力与利益聚合的听众常常对此无能为力,致使“去安全化”束之高阁,变成一种理想目标。今天的国际社会事实上受困于安全泛化的大趋势,似乎离“去安全化”这一理想目标已相去甚远。同样地,东南亚数字经济安全化无疑正在加速背离“去安全化”的目标,安全化内容涉及数字领域从数据到技术的延展,安全化范围辐射数字空间从区域到全球的蔓延,“去安全化”出路何在?东南亚数字经济安全化的权力底色,或许能为下一步答疑解困提供些许思索。