试论硕士研究生“双向选择+国家统考”招生模式的建构

李映丹 蒋晓敏 李国友

全国硕士研究生招生考试是国家级教育考试,近年来随着报名人数的增加,竞争非常激烈,已经关系国家的教育公平,关系众多考生的切身利益,也关系社会的稳定。进一步推进硕士研究生招生考试的公平与合理是当前面临的改革要务,改革必须把公平作为基本价值取向,以最大限度保证招生考试的机会公平、程序公开、结果公正,努力构建具有中国特色的硕士研究生招生模式[1]。

一、关于“国家初试+单位复试”模式的问卷调查情况

为了较为准确地掌握考生对硕士研究生考试制度的真实感受和具体期待,为硕士研究生招生模式改革提供客观依据和改革方向,采用随机方式开展本次问卷调查。参与问卷调查的人员由近年参加过硕士研究生初试复试人员和未来可能参加硕士研究生考试的人员构成。为了便于参与调查的人员能积极真实回答问题,调查内容尽量做到少而精,每个选项尽量简单明了,同一内容的各个选项尽量能体现不同梯度,以方便参与人员准确回答。问卷调查共包含9 个方面的内容,收回调查问卷491 份,具备了一定的代表性,各部分的具体数据将在相关部分具体说明。

在“现行硕士研究生招生模式需要改进的方面”这个调查内容上,参与调查的491 个考生中的选择情况如图1。通过对以上数据进行分析,可以得到考生认为现行的硕士研究生“国家初试+单位复试”招生模式主要有如下不足。

图1 现行硕士研究生招生模式需要改进方面的问卷统计

(一)招生单位复试时根据自身招生要求录取考生与高分被刷的矛盾突出

图1 调查数据显示,“复试监管难度大,可能出现少数违规”这个选项共有407 人选择,占比高达82.9%,其次是“容易出现复试时初试高分被刷”,共有366 位考生选择,占比74.5%,这两项均与复试直接相关。分析其原因主要在于:国家初试在前,招生单位复试在后。每位考生通过中国研究生招生信息网只能报考一个招生单位,报考时考生和招生单位之间基本没有交流,考生不知道自己的各个方面是否符合招生单位或导师选拔硕士研究生的要求,对考生来说只是根据自己的情况选择报考了一个招生单位,这种做法给考生带来巨大风险,即初试分虽然很高但因为自身不符合招生单位选拔标准而最终在复试被刷掉,且参加调剂很困难,这对考生而言的损失是难以弥补的,考生往往会认为自己受到了招生单位的不公平对待。事实上,每年都存在少数高分被刷的情况,对这一小部分考生来说,如果不能调剂,要想攻读硕士学位只能来年再战。

(二)“国家初试+单位复试”模式存在公平性隐患

调查数据显示,“复试监管难度大,可能出现少数违规”这个选项占比高达82.9%,排名第一,反映了考生对复试阶段的忧虑。现行硕士研究生招生模式中,单位复试的根本目的是让招生单位按照不同专业的培养要求自主选拔学生,国家也出台了很多相关政策来规范招生单位的复试过程,也三令五申招生的组织纪律[2],目的就是要保证复试的公平公正,但监管难度确实极大,归根结底还是现行“国家初试+单位复试”招生模式的本身不足带来的。

(三)现行招生模式限制了考生和招生单位的有效选择

现行模式每个考生只能报一个招生单位的一个专业。调查数据中,排名第三的是“只能报考一个单位”,共有334 人选择,占比高达68%。考生之所以重视这个问题主要原因在于:报考时没有和报考单位交流,存在复试被刷风险,复试被刷的考生只能被动参与调剂,调剂时还必须有该专业的招生单位有调剂名额,而且调剂的单位一般都比报考单位要低一个层次,跨专业也不能调剂,调剂成功的机会较小,这对考生极为不利。这些问题都是因考生只能报考一个招生单位所产生的,这一点可以从调查项“报名时不清楚报考单位是否认可自己的能力,埋下了复试被刷风险”占比达55.8%得到证实。

(四)按照初试成绩总分排序确定调剂名单不尽合理

目前模式下专业课程的初试是属于自命题,各单位的考试内容难度又完全不同,按总分来排序确定参与调剂的名单存在不合理之处,但又没有更好的办法。

关于“专业课基本都是自命题,难度参差不齐,对调剂学生有影响”这个调查项,共有264 人选择,占53.8%,比例也比较高,超过了一半,说明考生对这个问题关注度较高。调剂时只看统考课程的总分,却不看专业考试分数,这显然是不合理的,尤其对于那些报考了专业课程出题难的招生单位且通过自己巨大努力考出了高分的考生,调剂不考虑专业课成绩是很不公平的。这个缺陷也与目前“国家初试+单位复试”招生模式直接相关,要解决好这个问题只能从改革招生模式入手。

(五)调剂招生单位和考生都要付出巨大的时间和精力

“参与调剂很辛苦,且调剂难度大”这项调查占比46.2%,也反映了一部分考生的关注。上了国家线而复试被刷的考生当中,绝大部分都会参与调剂招生。对于招生单位和考生而言,调剂都是耗时耗力的事情,招生单位要组织考试和面试,学生要到调剂单位参加考试和面试,不仅如此,因为调剂名额有限,有的考生在短短的几天内要参加多个招生单位的面试,对学生的时间和经济都带来不小压力。有的招生单位也要经过几轮复试才能招到自己满意的学生,每年这样不是办法,只有通过改革构建新的模式才能从根本上解决这个问题。

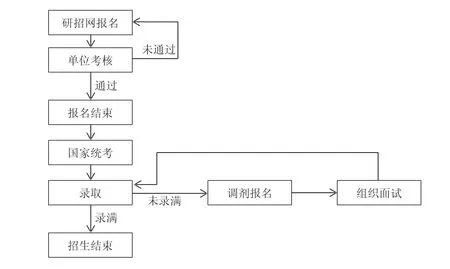

二、硕士研究生“双向选择+国家统考”招生模式的构建

为了更好适应当前硕士研究生招生的新形势,稳妥处理好现行“国家初试+单位复试”模式的不足,就必须对现有模式进行改革,构建“双向选择+国家统考”的新模式。新模式将硕士研究生招生考试分成了双向选择和国家统考两个环节,双向选择环节由考生选择招生单位进行报名和招生单位考核报考本单位的考生构成,即由各招生单位对在中国硕士研究生招生信息网上报考本单位的考生组织考察和甄别,允许符合本单位选拔要求的考生报考本单位并参加国家统考,对不符合本单位选拔要求的考生明确告知其不能报考本单位并撤销其报考,这些考生可以再去报考其他招生单位,并接受其他单位的考察和甄别。这样的过程可以保证每个考生找到愿意接受自己的招生单位,也可以确保报考各招生单位的考生都是各单位愿意招收的学生,充分达成双向意愿,对考生和招生单位都公平合理。国家统考环节是国家组织对统考课程和自命题的考试过程,其考试结果是各招生单位进行录取的唯一依据,因为参加考试的学生都是各招生单位经过甄别并认可的考生,双向选择环节的单位考核成绩不带入录取环节,统考成绩就为各单位按分数从高到低进行录取提供了“金标准”。这样便不会再有高分被刷的情况发生,所有考生最终都得靠分数说话,从而有效规避违规的产生,保证了公平公正。图2 是“双向选择+国家统考”模式图。

图2 硕士研究生“双向选择+国家统考”招生模式

三、“双向选择+国家统考”模式的实施

考生在规定时间内在中国硕士研究生招生信息网上报名,然后按照报考单位规定时间去参加单位考核,单位考核通过后,考生的报名就结束。单位考核未通过的考生可以继续报考下一个招生单位并参加该单位的考核,直到通过某个招生单位的考核,报名结束。双向选择阶段的时间可以从暑假开始到每年的10 月底结束,时间长一点,让报名不足的招生单位可以通过几轮双向选择找到符合条件的考生报考本单位,对部分考生来讲可以通过逐次的选择报考不同招生单位,最终通过某个单位的考核报名成功,充分实现双向选择。国家统考时间仍然放在12 月底,统考科目除英语、思想政治理论和数学,建议把那些涉及招生单位多、涉及专业多的专业课纳入统一命题,例如管理学原理、西方经济学等课程,并参照现行的数学和英语,专业课考核可以考查多门专业课程,可称为专业综合,可分成专业综合一、专业综合二,难度不同供不同招生单位选择,目的是难度分级、统一难度,减少自命题,提高保密度。考试结果出来后国家仍然要划单科分数线和总分线,思想政治理论的国家单科线每个招生单位都必须遵守,这主要是为了保证培养人才所必须具有的基本政治思想素质,其他国家划线招生单位可以根据自身的情况决定是否遵守。录取时各单位在自己的考生中直接按分数排序由高到低录取,不参考国家线的单位录满为止,参考国家线的单位上线人数又足够的录满为止,而上线人数不够的进行调剂。调剂名单须严格按照分数高低排序来确定,调剂时不再笔试,只需要面试(因为调剂的这部分少数考生没有参加该单位的双向选择),调剂时的总成绩中统考成绩占比不得低于60%,面试成绩不得高于40%。

(一)双向选择环节的实施过程

1.考生每年的5 月底在中国硕士研究生信息网上完成第一次报名,7 月到10 月为招生双向选择时间段。招生单位采取何种方式组织双向选择由各单位根据自身情况自行决定,完全自主,主管部门不做具体要求,充分尊重各单位或导师按照自身需要选拔和培养特定人才的要求,但每个单位必须有明确的考核方案,以便按照该方案为考生打分,最终按总分数由高到低确定考核通过的名单,此环节的考核成绩不带入录取环节。

2.报考人数的比例不能低于1:3,即取得报考本单位每个专业的报考人数必须大于等于其招生人数的3 倍,只有这样,国家统考才能有效“过滤”极少数仅凭人脉关系进入的考生。个别招生单位经过多轮双向选择,参与双向选择的考生人数还是不够的情况除外,这些单位必须将情况报上级主管部门备案。

3.考生一旦通过招收单位的双向选择,报名即结束,不能再报考其他招生单位。

4.报考人数不足的招生单位在规定的时间范围内可以接受其他考生的报名,并对其组织双向选择,直到获得足够的有效报考人数。

5.对于没有通过招生单位考核的考生,招生单位须及时撤销其报名,这部分考生将立刻取得报考其他招生单位的权限,不会因为一个单位的考核被刷而影响其报考别的招生单位,报名人数足够的单位应尽早组织单位考核,以保障其报考考生的权益。

(二)国家统考环节的实施过程

1.国家统考由国家统一安排进行,时间不变,仍然放在每年的12 月底。

2.增加统考课程,减少自命题课程,以统一课程考试难度,防止试题泄漏,提高保密性。一项关于专业课的调查结果,有452 人支持专业课国家统考,占比高达88%,支持专业课招生单位自命题的只有12%。建议除英语、思想政治理论和数学的统考外,把那些涉及招生单位多、涉及专业多的专业课纳入统一命题,这类课程其实较多,完全可以实行统一命题,例如管理学原理、西方经济学等课程。自命题多了,每年由各招生单位邮寄试题也是很麻烦的事情,经手的人多,出题的人多,增加了不安全的因素。

3.专业课的统考内容范围由国家统一出台具体的考试大纲,以方便考生复习和备课,大纲范围应涵盖专业涉及的主要内容,同时兼顾大多数招生单位对专业内容考核的要求,专业课的考试内容可以涵盖多门课程的内容,即专业综合。

4.考虑到招生单位对专业课的要求参差不齐的实际情况,专业课的考试内容可分为专业综合一、专业综合二,试卷难度不同,专业综合一难度大一些,这样可以供各招生单位选择,就像英语一和英语二一样。

5.各招生单位必须在招生简章中说明本单位各专业的各门课程统考的具体要求。

(三)录取环节的实施过程

1.各招生单位必须在招生简章中说明本单位各专业录取是否遵守国家线,调剂是否需要面试。

2.国家线划出后,各招生单位就可以在中国研究生信息网上进行录取工作,录取时各单位在自己的考生中直接按统考总分排序由高到低录取,不参考国家线的单位录满为止,参考国家线的单位上线人数足够的录满为止,而上线人数不够的进行调剂。

3.调剂名单须严格按照分数的高低排序来确定,调剂时不再笔试,可进行面试(因为调剂的这部分少数考生没有参加该单位的双向选择),也可不面试(招生单位认可别的单位考核),但调剂时的总成绩中统考成绩占比不得低于60%,面试成绩不得高于40%。调剂时招生单位也可以根据自身情况选择不再面试,直接按统考总分由高到低调剂录取。

4.考专业综合一的可以调剂到考专业综合二的专业,考专业综合二的不能调剂到考专业综合一的专业。

5.录取时需要加分的按照国家政策执行。

四、“国家初试+单位复试”与“双向选择+国家统考”两种模式的比较

以下从四个方面对“双向选择+国家统考”模式与“国家初试+单位复试”招生模式进行比较。

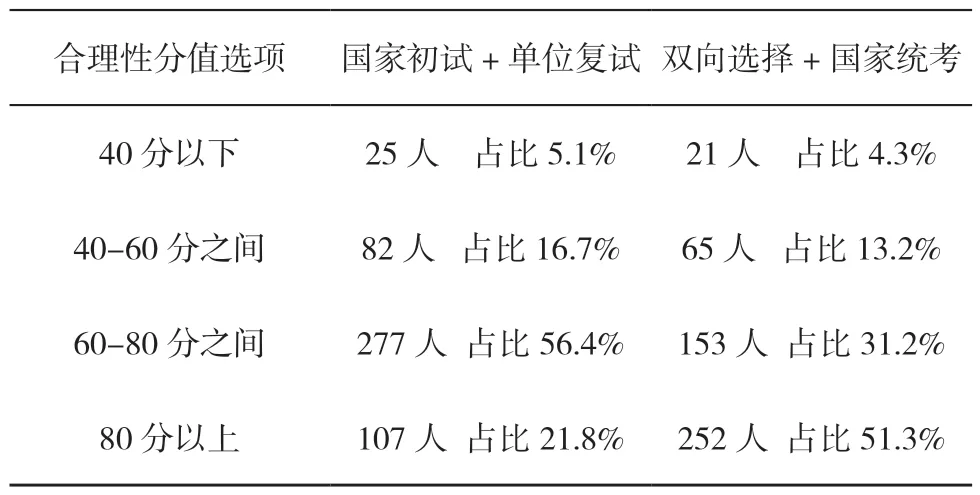

(一)“双向选择+国家统考”模式更具合理性

表1 调查数据显示,在两种模式的认可度上,“双向选择+国家统考”模式明显高于现行的“国家初试+单位复试”模式。“国家初试+单位复试”80 分以上的只有107 人,占比21.8%,“双向选择+国家统考”模式80 分以上的有252 人占比51.3%,远远高于前者。将60 分以上合并计算,“国家初试+单位复试”共有377 人,占比78.2%;“双向选择+国家统考”共有405 人,占比82.5%,高出前者近5 个百分点,这说明在考生看来,“双向选择+国家统考”模式才是他们更希望采用的模式。其他两个低分值选项,两种模式的数据比较接近,选择的比例较小,没有什么参考意义。

表1 两种模式的合理性调查数据

(二)两种模式的实施流程和考生影响存在较大差异

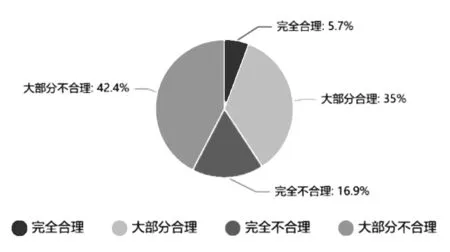

现行“国家初试+单位复试”模式,国家初试在前,单位复试在后,最终录取是在单位复试阶段,而“双向选择+国家统考”模式,双向选择在前,国家统考在后,录取凭的是国家统考总分,由于考生对单位复试的信任度远远低于对国家统考的信任度,所以“双向选择+国家统考”模式大大减少了考生的各种顾虑。调查中有一项关于复试时初试高分被刷的调查,具体数据见图3,认为初试高分被刷大部分是不合理的占了42.4%,占比最高,当然认为初试高分被刷大部分合理的只有35%,说明初试高分被刷是存在明显争议的,反映了考生还是更信任国家统考。

图3 对初试高分被刷的看法

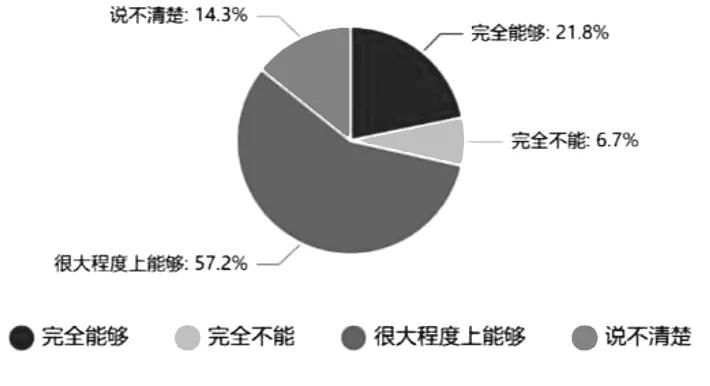

图4 是关于“双向选择+国家统考”模式能否有效规避初试高分被刷的调查。认为新模式在很大程度上能解决高分被刷现象的考生共有281 人,占比57.2%,还有21.8 的考生认为完全可以避免这种现象的发生,二者加起来占到了79%,而认为在很大程度上不能或完全不能避免的只占到21%。

图4 “双向选择+国家统考”模式能否规避初试高分被刷的调查

(三)两种模式的录取依据各不相同

现行“国家初试+单位复试”模式的初试成绩和复试成绩是按照一定的比例进行折算,最后按折算后的总分进行录取,只是不同的招生单位折算的比例可能不同,这在一定程度上降低了国家初试的权威性,这是由于单位复试在国家初试之后所产生的结果。“双向选择+国家统考”模式中,在双向选择阶段考生和单位可以进行充分交流,通过单位考核的考生都是招生单位愿意录取的考生,单位考核的成绩已经达到了选择考生的目的,所以单位考核成绩不带入最后录取,最后录取只看国家统考成绩,统考成绩是录取的唯一标准。通过单位考核的考生最终能否录取都要靠自己的统考成绩说话,录取标准更加客观和公正。

(四)“双向选择+国家统考”模式能更有效规避少数违规情况

两种模式都赋予了招生单位根据自身需求选拔学生的权限,但现行“国家初试+单位复试”模式在复试阶段中招生单位有可能出现极少数违规问题,而“双向选择+国家统考”模式则可以有效规避这种问题的产生。在“双向选择+国家统考”模式下,所有通过招生单位在双向选择阶段考核的考生都是招生单位认可的考生,即使这里面存在极少数违规的也不用担心,因为最终能否被录取还得凭自己国家统考的分数。

五、“双向选择+国家统考”模式的主要优势

相对于现有招生模式,“双向选择+国家统考”模式具有以下主要优势。

(一)招生单位和考生享受充分的双向选择机会

调查发现,考生把“只能报考一个招生单位”作为现行模式的主要不足,选择这项的有334 人,占比高达68%,说明这是需要亟待解决的问题。新模式解决了现行模式考生只能报考一个招生单位的问题,考生考试先后可以报考多个招生单位。招生单位可以通过单位考核,提前排除不合适报考本单位的考生;对于这部分考生来讲,被一个招生单位排除后还有充分的时间选择报考第二个甚至第三第四个招生单位,考生不会受到多大损失,最终结果是每个招生单位都能寻觅到自己想要的考生,每个考生都能找到愿意接收自己的招生单位,有效保障了每个考生的利益。

(二)继承了现有模式的优点并进行了优化

1.新模式赋予了各招生单位更大自主权,但又不会影响到录取的公平公正。现有模式下国家对思想政治理论、数学、英语、总分进行了划线,除了“985”高校可自划线外,其他各招生单位录取时都会参考国家线。在“双向选择+国家统考”新模式下,除了政治思想理论的国家线必须遵守外,其他国家线各招生单位可以根据自身情况选择是否遵守国家线,这赋予了各招生单位更大自主权,但又不会影响到录取的公平公正。

2.将专业课纳入统考。现有模式下国家统考的课程主要有政治思想理论、英语和数学。“双向选择+国家统考”模式将涉及招生专业多的专业课纳入了国家统一出题考试,增加了统考项目,这样就在很大程度上减少了自命题;同时新模式参照英语和数学的做法,将统考的专业课分专业综合一和专业综合二,供不同层次的招生单位选择,这样统一了难度,满足了招生单位的需要,让专业课的考试更为规范合理。

3.新模式实现了考前考生和招生单位的充分双向选择。现有模式下给予招生单位复试权的主要目的就是让各招生单位能根据自身需要培养选拔人才,但对考生而言,复试被刷,被调剂录取的机会就很小了,又不能再报考别的招生单位,对考生的影响太大。在“双向选择+国家统考”模式下,双向选择不但可以达到招生单位和导师根据自身需要选拔培养人才的目的[3],还可以提前将本单位不认可的考生提前排除,这实际上是保护了这部分考生,让考生有充分时间选择报考别的的招生单位。

(三)减少高分被刷和违规招生情况,保证录取公平公正

在“双向选择+国家统考”模式下,单位考核提前进行,通过单位考核后,所有参加了国家统考的考生,录取时都不需要再进行笔试和面试,按照国家统考总分进行录取;统考总分是录取的唯一标准,从而杜绝了高分被刷现象的发生,保证了录取的公平和公正。同时,在“双向选择+国家统考”模式中,双向选择在前,国家统考在后,参加统考的人数是各专业的招生人数的三倍以上,录取按照总分录取,如果存在有极少数通过违规取得报考资格的考生,最终是否能被录取还得看自己的考试分数,这就有效的防范了违规,保证了录取的公平公正[4]。

(四)有利于提高各招生单位录取考生的质量

问卷中有一项关于“在双向选择阶段如果你没通过招生单位考核,你是选择第二年再报考还是降低标准继续选择报考下一个招生单位”的调查,调查结果为80.9%的考生将选择报考下一个招生单位。这个调查数据表明,报考比较好的招生单位的那部分优秀考生,一旦没有通过单位考核,他们将降低要求寻求报考下一个单位,这样必然会提升这些招生单位报考考生的整体水平,每年落榜的优秀考生的数量也将大量减少。

总之,调查结果反映了现行的“国家初试+单位复试”模式的诸多不足,“双向选择+国家统考”模式能有效弥补这些不足,与现行模式相比有较多的优势,“双向选择+国家统考”模式也得到了更多考生的认可,应该成为硕士研究生招生模式改革的方向。“双向选择+国家统考”模式既满足了招生单位对招生考试的要求,也保障了考生选择多个招生单位的权益,国家统考成绩是各招生单位按分数从高到低进行录取的金标准,由于双向选择在前,统考在后,按统考成绩录取,有效防范了可能出现的违规,保证了录取的公平公正。