基于需求侧改革的企业供给创造需求机理分析

穆玉堂,陈湘玉,刘宝怡

(长春人文学院 商学院, 吉林 长春 130017)

一、引言

需求侧改革着重于增加市场需求增量,供给侧结构性改革着重于如何通过供给端创造市场需求增量。早在2020年12月11日,中共中央政治局召开会议分析研究2021年经济工作时就提出,要扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革,打通堵点,补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,提升国民经济体系整体效能。这为我国“十四五”规划和2035年远景目标指明了经济发展方向,明确了政策制定重点。实施过程中,供给侧结构性改革与需求侧改革紧紧围绕市场需求展开,齐驱并进、相互促进,螺旋式上升,最终形成需求牵引供给,供给创造需求的更高水平动态平衡。为此,在新的经济形势下,从需求理论、萨伊定律、企业家精神、货币供给等基础理论出发,以供给创造需求为核心,对市场如何通过企业家精神,从生产端实现科技创新、产业升级,生产出引领市场需求的新产品与劳务,激发市场产生更高层次需求并转化为有效市场需求,实现供给创造需求的逻辑机理等进行研究,对如何打通需要向需求转化的关键“堵点”提出相应对策,使市场在新的供给需求点上,实现新时代更高水平更高质量的动态平衡,推动我国经济持续健康有序发展。

二、需求侧改革的内涵及侧重点

(一)需求侧改革的内涵

“双循环”新发展格局与供给创造需求都是需求侧改革的核心内容,都是围绕市场如何在消化或满足已有需求的基础上,创造出更多、更新、更高层次的新需求,使市场产生新的需求交易从而实现经济总量增长。

需求侧管理与需求侧改革既有紧密联系,又有本质区别。关于需求侧管理,习近平同志指出:“供给侧与需求侧是管理与调控宏观经济的两个基本手段。需求侧管理,重在解决总量性问题,注重短期调控,主要是通过调节税收、财政支出、货币信贷等来刺激或抑制需求,进而推动经济增长。”[1]而需求侧改革除了强调解决总量性问题以外,更加注重解决制约需求增加和转型的深层次问题和矛盾,并注重打通需求增加与转型的堵点。既要注重需求侧消费品的短期“数量”问题,又要注重市场长期需求的“质量”问题,表现为市场消费者对产品与劳务的档次、品味和技术含量等方面要求越来越高,即“提升消费层次”,不仅要“吃饱”,关键还要“吃好”。体现在市场中,不仅是需求牵引供给的问题,更是供给如何引领需求的问题。

(二)需求侧改革的侧重点

1.市场有效需求增量的扩大

需求侧改革的重点在于如何在原来市场需求存量基础上,提升消费需求层次,扩大市场需求增量,实现高层次商品供给与需求的动态平衡。2015年底,我国提出将供给侧结构性改革作为改革重点,原因在于已有供给不能适应需求升级换代的要求,而随着近几年供给效率的稳步提升,需求侧无法匹配供给侧的问题又凸显出来,这需要相应的需求侧改革,建立高效的需求体系,使供给与需求之间保持平衡[2]。2020年,国家针对近年来市场需求表现出的问题,提出把扩大市场内需作为战略基点,并把扩大市场内需与供给侧结构性改革有效结合起来,以高质量、高层次的供给引领和带动需求。受三年新冠疫情影响,中国GDP2020年度和2021年度增长率分别为2.24%、8.11%[3],2022年度增长率为3%[4],2023年度前三季度增长率为5.2%[5]。在我国经济面对上述多重压力下,提出需求侧改革极为必要。

2.市场已有需求存量消化及创造新产品

供给侧结构性改革的重点在于去掉市场早已不需要的过剩供给,及时对接和满足市场已有的尚未得到满足的需求部分,消化已有市场需求存量。从供给生产端角度看,这种消化主要表现为三个方面:一是去掉市场上不再需要的过剩产品和产能,即“去产能、去库存、去杠杆”。 1998年的亚洲金融危机,暴露了我国经济高速增长背后的结构性问题——以煤炭、钢铁、水泥、石化、石油、铁矿石等几大行业严重产能过剩为主要表现的供需关系结构性失衡得以凸现[6]。二是主动寻找与对接市场已有需求中尚未满足的部分,消化和满足已有需求,即只有“买方”,而无“卖方”,导致这种错位的供需失衡。例如,高端芯片等高科技产品被别人“卡脖子”;我国钢铁产量超过世界总产量的一半,但一些特种钢材、高端航空发动机、超高精度机床、顶尖精密仪器等,国内有很大需求,但是没有供给,只能依靠国外进口[7]。三是通过企业家精神创造新产品,引领市场消费潮流。

三、供给创造需求的理论基础

(一)需要激发—转化—需求增量

需要是需求产生的前提和基础,需求是需要的结果,需要是隐性的,而需求是显性的,或者说需要是蠢蠢欲动的“观望者”、是潜在的“买方”,需求是真实的“买方”。

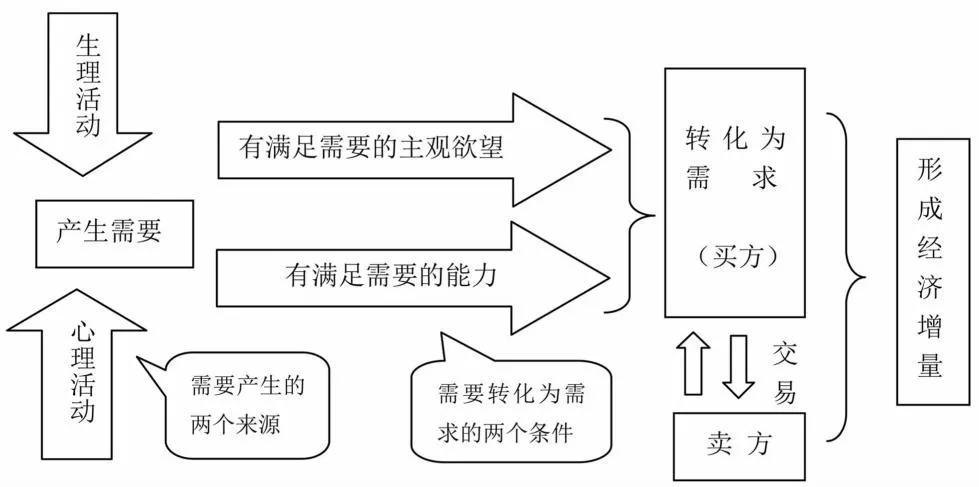

1.激发市场消费主体产生需要,促使市场“观望者”的出现

需要是人们基于生理活动和心理活动而产生的消费某种物质产品或精神产品的欲望,是个体缺乏或期望获得某种满足时所产生的一种主观状态,是客观需求的反映[8]。人类的需要是多方面的,既有物质的,也有精神的。需要可以被刺激、诱发、引导和抑制。要想市场有需求,首先要有需要。需要的产生有两个来源,一是消费主体自身本能的反应,即生理活动。例如,饥饿产生吃食物的需要,寒冷产生穿衣服的需要等。二是外界刺激激发消费主体产生需要,即心理活动(图1)。例如,看到市场上的好衣服、新上市的产品和闻到食品香味等,就会产生购买的需要。

图1 需要产生到需求转化及经济增量机理图

2.加快从需要向需求转化,促使“观望者”成为真实的“买方”

需求是有现实的货币支付能力从而可以实现的需要,是人们在一定时期内愿意并能够购买某种商品或劳务的数量[9]。需要与需求是两个完全不同的问题,市场消费主体对商品或劳务有需要,并不意味着一定能为市场提供需求。需要想转化为需求必须满足两个必要条件(图1)。

一是消费主体主观上想满足需要。市场中的消费主体在面对市场消费诱惑时,如果自己内心没有想满足已有需要的想法和打算,那不管他多富有,即便储蓄、财产极为宽裕,也不会把需要转化为市场需求,例如,家有万贯却穿破衣烂衫的守财奴等。二是消费主体有能力满足需要。上述第一个必要条件,消费主体基于生理活动或心理活动而产生的客观欲望,如果没有货币支付能力,将不能转化为对商品或劳务的现实需求,例如,对琳琅满目的商品有购物欲望却囊中羞涩的人。

只有这两个条件同时具备时,消费主体的需要才能转化为需求,即实现市场从潜在的“买方”向真实的“买方”转化。在市场上产生真实的买卖交易,才能实现经济增量发展,才是把经济蛋糕做大做强。

(二)萨伊定律与企业家精神

1.萨伊定律

萨伊定律的最初表述是“供给自动创造等量需求”,含义是“为了解决经济萧条和失业以及由此导致的有效需求不足问题,市场必须通过不断生产来创造自己的需求,并且市场中个体所生产的效用必须是他人所需要的,即供给与需求在结构上必须匹配,此时供给与需求就在总量上保持一致”。[10]即市场上一种产品的生产必须是有目的地生产,是为他人的需求而生产;个体的生产也需要与他人生产相合作、契合,各生产者个体之间是一种生产上的结构关系,生产者在生产过程中创造出了市场对他们产品的需求。加尔布雷斯在《修正后的顺序》一书中提出的依存效应也类似地表述:“社会越来越富裕,需求也由它满足的那个过程越来越多地产生出来……或者生产者可以通过广告宣传和推销手段继续积极地创造需求,需求因而开始依赖产出。”从劳动价值论角度来讲,生产某一商品的价值理论上等于这件商品的成本或出售价格,劳动者所取得的工资等收入可以购买他人生产的自己需要的商品,并在生产者之间相互交换。滕泰提出“新供给创造新需求”的观点,认为政府刺激经济的重点应该放在供给侧生产端,而不是需求端[11]。

2.企业家精神

萨伊定律的重要性体现在它促使人们开始关注供给端,关注企业家刺激需要的能力和投资能力,关注对企业家的激励,让企业家把更多精力和重点转向生产。

在谈到企业家精神在经济创新发展中的重要性时,张维迎指出:由于市场中大部分参与人的无知和循规蹈矩,如果没有企业家,资源不可能得到有效利用,新技术、新产品不可能出现,经济不可能增长。企业家不仅是市场趋向均衡的力量,而且是打破旧均衡、创造新均衡的力量。正是通过企业家的创新活动,新产品、新技术才不断出现,经济才有可能持续增长[12]。乔治·吉尔德指出:如果企业家所生产的产品是新的,它可能就会创造需求,但是需求并不是已经存在的,只是存在于企业家的想象中,新产品推出后,随着时间的推移,需求才会形成[13]。如计算机、手机、电视等新型产品的出现。

(三)货币供给带动市场需求

人们对于市场商品总需求变相以货币量来衡量,货币供给规模变动又会影响到社会总需求的变动水平。所以,如果作为载体的货币供给所形成的总需求可以保证产出得以出清,则认为货币供给是适当的;如果部分企业和个人存在过多的货币积累,不形成当期的需求,而其他企业或个人又没有向市场提供相应的货币补充供给,就会形成社会总需求不足[14];如果货币供给超前于经济或者当期需求,消费者的需求以货币表现出来,就会产生新的需求增量,货币供给过多,就会造成总需求过旺。市场宏观的货币需求是通过微观主体对货币的需求体现出来的,能否使货币供给为流通所吸纳,也取决于微观主体对货币的需求。消费者之所以需求货币,是因为货币能够买到他所需要的商品;之所以想持有更多的货币量,是因为想更多地占有货币所能够购买的商品。所以,“适当的通货膨胀对于经济起到一定促进作用”的原因就是如此。

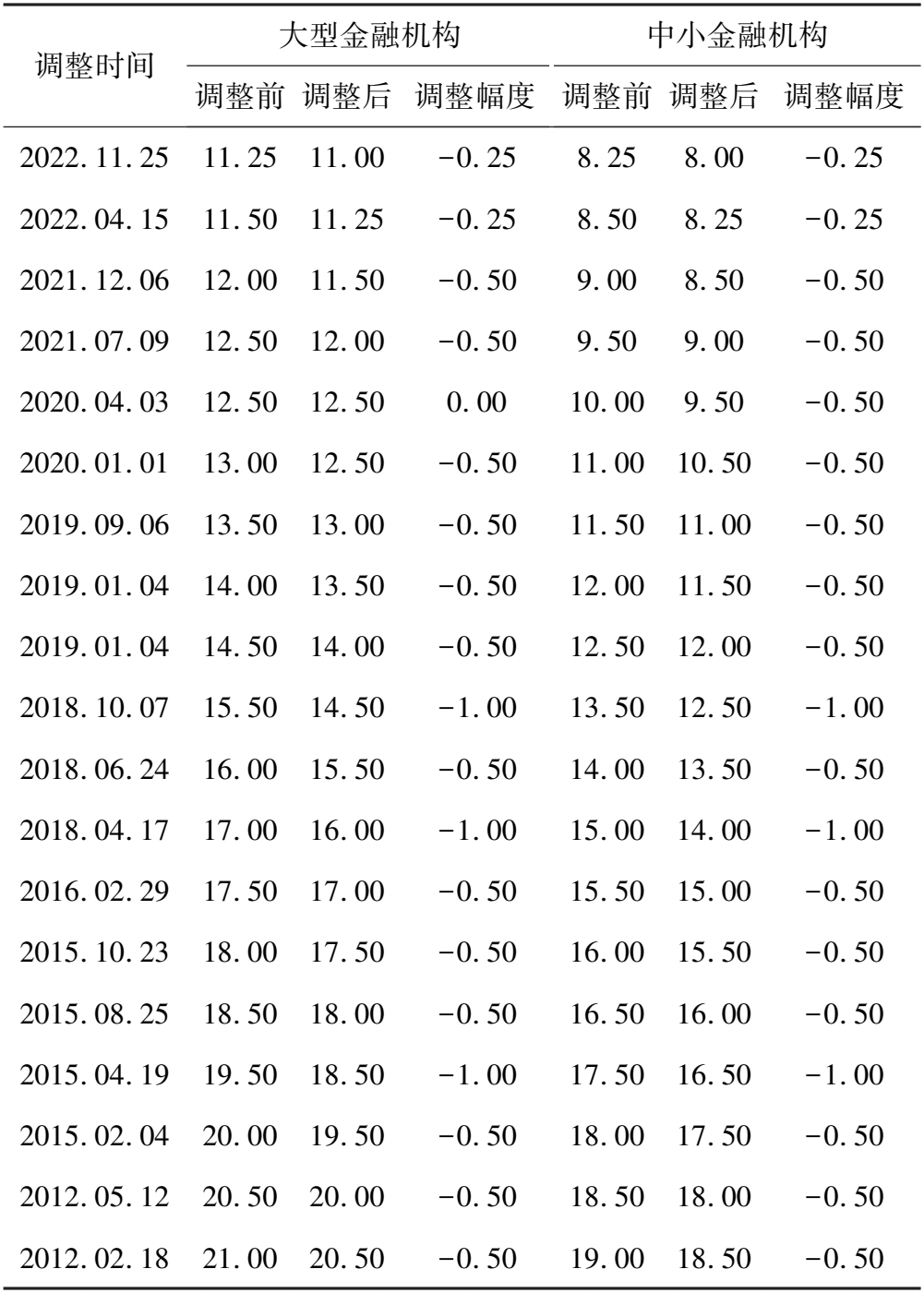

从表1可以看出, 2019年底以来,我国不断降低法定存款准备金率,除2022年度均为-0.25%以外,其余每次降准都在-0.5%以上,目的之一就是通过降低法定存款准备金率,扩大存款货币创造乘数,增加市场货币供给,为消费者提供需要向需求转化的能力条件,以此创造和拉动市场需求。

表1 我国2012—2022年法定存款准备金率调整统计表

四、影响供给创造需求的关键“堵点”:收入

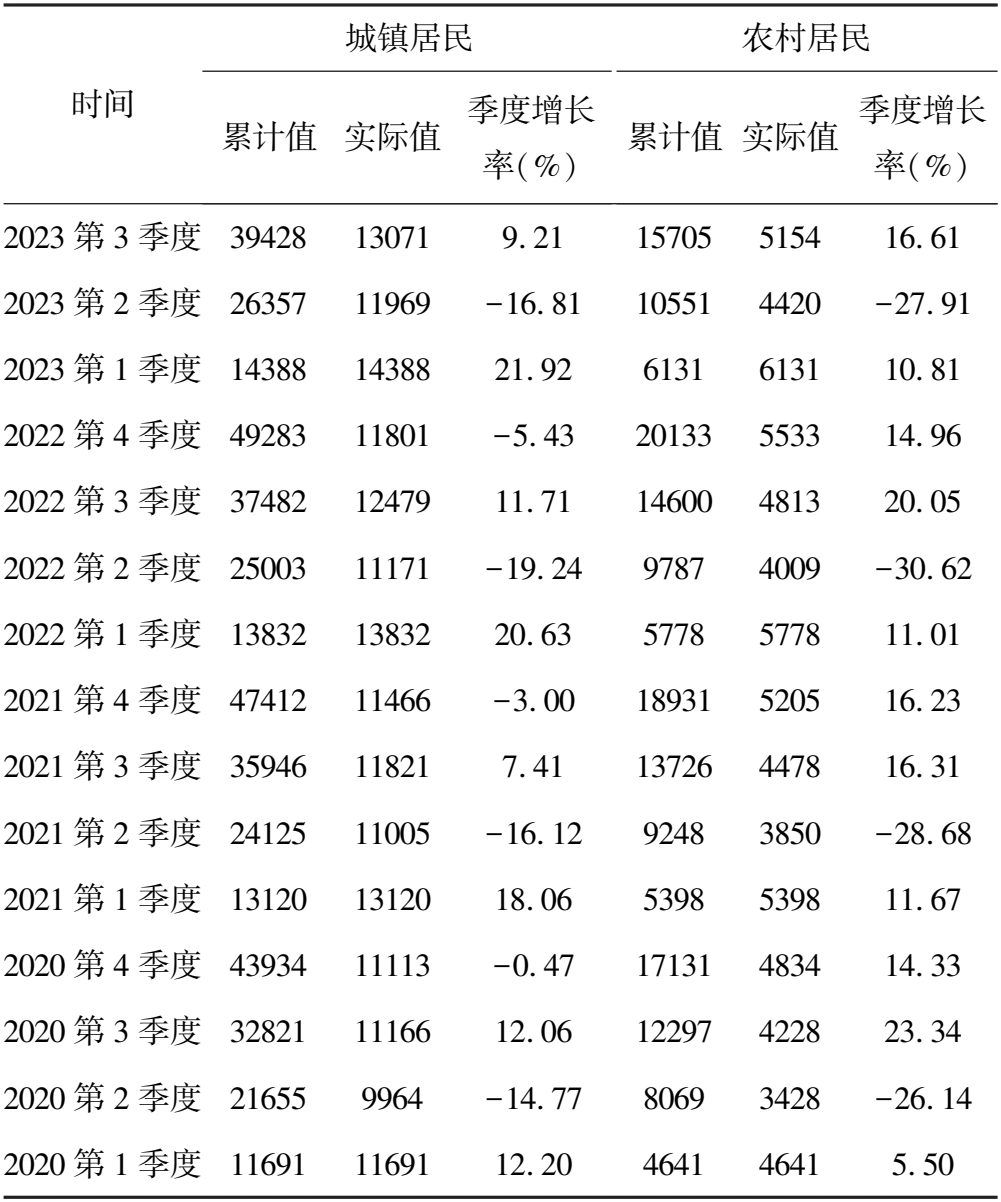

消费主体收入水平的高低是影响供给创新需求的“堵点”性因素。在整个需要从产生到转化为需求的过程中,受到刺激产生需要、消费主体主观想满足需要的欲望、拥有能满足已有需要欲望的能力等多个因素的制约,其中最为关键的“堵点”性因素是需要转化为需求的第二个必要条件——消费主体有满足已有需要的能力,即消费主体手中要有可花的钱,这个因素尤其重要,可以说是“万事俱备,只欠东风”的“东风”。如果消费者手中没有一定的货币量,看到需要的商品也只能是有想法而没办法,即使是企业通过供给端激发出再多的需要也没有用。所以,只有“满足需要的能力”这一关键条件具备后,才能打通转化过程中关键的“堵点”,使消费者成为真正的“买方”,在市场上产生交易,并完成“卖方”与“买方”的对接。从表2可以看出,2020年新冠疫情以来,居民可支配收入明显不足,受到疫情多地封城等影响,2020—2023年每年的第二季度都表现为负增长,且农村居民的可支配收入仅为城镇居民50%左右,受冲击影响更大,导致市场消费能力明显不足。截止2023年第三季度,市场消费仍然没有起色,CPI处于低位。

表2 我国居民2020—2023年人均可支配收入统计表(单位:元)

要实现从需要向需求的转化,消费主体要有足够的可支配收入,具备一定的经济能力,即手中有钱,如果没有钱,再好的产品供给也不能创造出需求。近年来金融机构通过普遍降准增加市场的货币总量,但市场通过贷款方式才能得到释放出来的货币量,问题是近三年受疫情冲击,市场小微企业投资普遍萎缩,没有好的项目投资,降准后增加的存款货币量仍停留在金融机构内部,未能流通到市场中去,对于市场需求的增加效果并不明显,2022年商业银行不断以电话方式向各层次消费者推销各种贷款,也没有取得明显的成效,反而出现了大量的消费者提前还贷的现象。

五、实现供给创造需求的措施

为了实现供给创造需求,需要市场消费主体、生产供给方、市场与社会等多方共同努力,为此可重点突出以下措施。

(一)推动高科技创新与产业升级,扩大市场新需求

从供给侧结构性改革的侧重点及内容来看,我国产品的高科技含量与市场需求还存在较大差距,导致市场供给滞后于需求。通过8年的供给侧结构性改革,这一点已逐步得到缓解,但是,随着时间推移及环境变化,消费主体的需求表现出不断升级与变化的新趋势。要扩大我国经济刚性总量,最好的方法是在原市场需求存量的基础上,用高科技升级后的新产品刺激与激发消费主体产生新的需要,继而转化为新需求。这种新增需求是原消费主体所没有的,能为市场新增扩大需求提供前提条件,实现经济总量的扩大。

(二)保就业、增收入,提高消费能力

消费主体面对新的更加需要的产品,会有强烈的购买欲望;满足购买欲望必须有足够的支付能力,而拥有支付能力就需要有收入,收入的最直接来源就是稳定的就业。近几年来,国家采用了多种财政政策和货币政策在内的一系列措施,目的是刺激市场在成本降低的情况下加大投资,增加就业岗位,增加居民收入,激发潜在消费需求,促使消费主体从无奈的“观望者”变成真实的“买方”。对具有一定专业知识的大学生,由国家提供贷款等金融扶持创办企业等,实现并带动其他人员一同致富,从而实现就业与创业[15]。

(三)缩小贫富差距,重点提高中低等群体收入

根据边际消费倾向递减规律,资金存放或增加到富人手中的消费有限,只有增加中低等群体收入,才可真正提高社会消费水平。目前,我国居民的可支配收入差距较大,主要表现为城乡收入差距、地区收入差距和行业收入差距较大,严重制约了社会公众消费能力。从表2可以看出,2020—2022年,我国农村居民人均可支配收入平均为18,731元,而城镇居民人均可支配收入平均为46,876元,全国人均可支配收入为34,733元,农村居民人均可支配收入是全国人均水平的54%,城镇人均水平的39%。庞大低收入群体的收入水平和消费能力严重制约着社会公众总体的消费能力。

(四)强化社会保障体系,增强市场消费预期

未来的不确定性越大,风险预期越大,人们就越是想拥有当下,消费行为越为谨慎。根据流动性陷阱理论,人们持有货币的首要目的是交易需求,其次是投机需求。当收入减少,生活成本(如养老、住房、教育、医疗等)占比相对上升时,人们会持续挤压投机需求,进而放弃和挤压不必要的交易需求,最后只保留基本性生存需求。随着相对持有货币量(收入)的减少,人们不仅不会进行投资,连基本的交易需求也会压缩,继而表现出不敢花钱等谨慎消费行为。

截止2021年12月末,我国居民储蓄存款余额103.23万亿元,我国最新人口数据为14.11亿人,人均存款7.32万元,同比增长10.7%。截止2023年1月末,我国居民储蓄存款余额达126.2万亿元,人均存款8.94万元。居民储蓄总额在一年的时间里增长了12.22%,反映了人们存款而不敢消费的心理。如果按照3口之家来计算,我国家庭平均存款将达到26.82万元。根据二八定律,20%的人赚走了80%的收入,表示我国有5亿多人的银行存款为零[16]。所以,要通过增加社会养老、医疗、住房、教育等社会保障占比,不断消除消费主体的后顾之忧,减少远期不确定性预期,释放近期消费潜力和活力,让消费主体既有钱,又敢于花钱。