应用最大熵模型预测多脉青冈在不同时期的潜在分布1)

郑亚娇 张沈安 栾东涛 刘翔 王铖 黄清俊 许瑾

(上海应用技术大学,上海,201418)

新近纪以来,冰期与间冰期的反复交替对现代物种的地理分布格局和遗传结构产生了巨大影响[1]。工业生产与经济活动的日益进行,使得温室气体浓度不断上升[2]。大量物种因适生环境受到威胁而发生迁移、濒危甚至消亡[3]。原始森林的面积也在逐渐减少[4],植物出现向高纬度、高海拔等地区转移的趋势[5-6]。因此,研究植物在不同气候环境潜在适生区范围动态变化,探究影响植物生长的主要环境因子,可为植物资源保护与引种栽培提供科学依据。

利用物种分布模型预测物种与环境因子之间的关系,探明气候变化对物种分布潜在格局以及生物多样性的影响,已成为目前研究的热点[7]。常见的物种潜在分布建模算法有:生物气候分析和预测系统模型(BIOCLIM)、分类与回归树(CART)、CLIMEX、领域模型(DOMAIN)、生态位因子分析模型(ENFA)、规则集遗传算法模型(GARP)和最大熵模型(MaxEnt)等,其中,最大熵模型(MaxEnt)和规则集遗传算法模型(GARP)的准确度最高[8-10]。两者相比,最大熵模型在物种现实生境模拟、环境因子筛选以及环境因子对物种生境影响的定量描述方面具有明显优势[11],被广泛应用于物种适生分布区的预测[12-14]、气候变化对物种分布的影响[15-16]以及对外来入侵物种的防治等[17-18]研究领域,均取得了良好的预测结果。

多脉青冈(Quercusmultinervis)属壳斗科(Fagaceae)栎属青冈栎组(QuercussectionCyclobalanopsis),主要分布在我国福建、安徽、江西、湖北、湖南、广西、陕西、四川等地。生长在海拔1 000~2 000 m的亚热带常绿落叶阔叶混交林中[19],是群落中的主要优势种之一,对森林生态系统结构和功能的稳定具有重要作用。同时,多脉青冈是一种珍贵的木材资源,在梭子、木工刨子和家具的制作过程中被广泛使用。目前,关于多脉青冈的研究主要集中在种群动态[20]、空间格局[21]与群落特征[22]等方面,在适生区模拟方面,郭恺琦[23]做过一些相关的研究,发现包括多脉青冈在内的几种分布在华中、华东地区的青冈栎组树种,未来适生区呈现不同程度的减少,但其在不同时期适生分布区范围,以及气候与其地理分布的关系尚不清楚。本研究使用最大熵模型预测多脉青冈在末次冰盛期、当前和未来的潜在分布区,分析气候变化时,多脉青冈分布格局的动态变化,探究影响多脉青冈分布的主导气候因子,研究结果可为多脉青冈种质资源的保护和科学管理提供理论参考。

1 材料与方法

地理分布数据的获取与处理:多脉青冈自然分布点数据主要来源于中国数字植物标本馆(CVH,http://www.cvh.ac.cn/)、全球生物多样性信息平台(GBIF,http://www.gbif.org)及本研究组野外考察记录。去除重复、信息不全的位点。为避免模型过度拟合[24],根据1 km范围内的多个样本数据点只保留1个点为原则进行缓冲区分析[25],最终确定152个分布样点数据。将分布数据录入Excel并保存为(*.csv)格式。

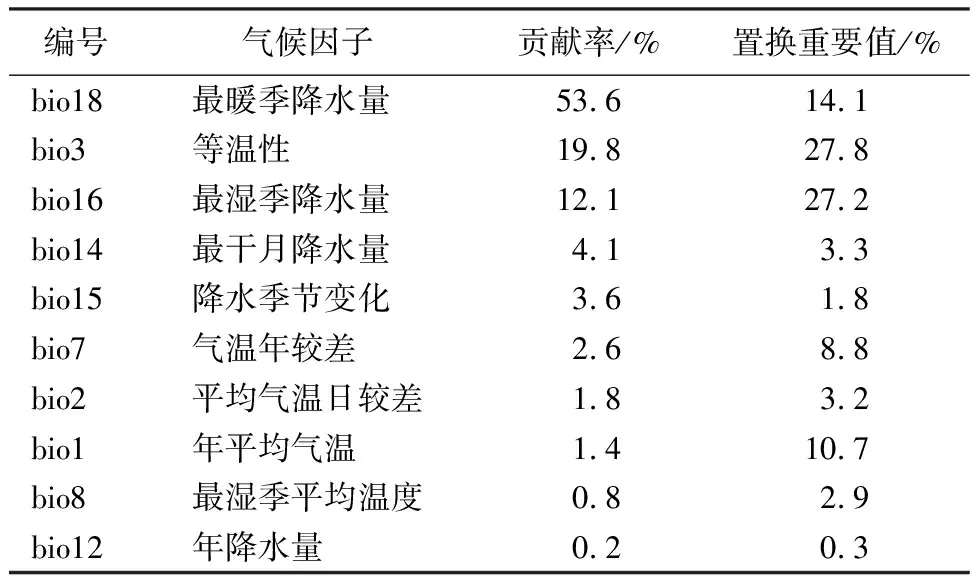

气候变量的筛选:本研究中所使用的气候数据来源于WorldClim网站(http://www.worldclim.org),每个时期的气候数据包括19个生物气候变量,空间分辨率为2.5 min(约4.5 km2)。当前气候年份选择1970—2000年,末次冰盛期(LGM)选取符合中国气候类型的通用气候系统模式(CCSM)4,未来气候数据选取来自联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第5次报告中2070s(2061—2080年)CCSM4气候模式的3种代表性浓度路径环境(RCPs)RCP 2.6(温室气体低浓度排放环境)、RCP 4.5(温室气体中浓度排放环境)、RCP 8.5(温室气体高浓度排放环境)。由于气候因子之间相关性过高会导致过度拟合[26],因此,要对气候因子进行筛选。首先,使用当前19个气候因子与分布点构建初始模型,得到气候因子贡献率百分比。然后利用ArcGIS 10.0软件提取152个分布点上19个气候因子的数值,通过SPSS 19软件进行双变量Pearson相关性分析,得到气候变量间的相关系数(r),当|r|>0.8时[27],选取贡献率较大的变量,去除预模拟试验中贡献率为0的气候因子,最终筛选出10个气候因子,用于多脉青冈的适生区预测(表1)。

模型预测及准确性评价:将多脉青冈自然分布点的地理分布数据(*.csv)以及筛选出的10个气候因子导入MaxEnt,以Logistic作为输出格式,设置刀切法(Jackknife),绘制响应曲线制作预测图。设置随机选择75%的数据作为模型训练集,用于适生区建模,剩余25%的数据作为测试集,用于模型检验,重复模拟10次。采用交叉验证法,其他设置采用模型默认参数。取模拟的平均结果作为模型预测的最终结果。MaxEnt模型软件会自动绘制受试者工作特征曲线(ROC),其下方面积(AUC)值是对模型预测结果准确性的评价指标,取值范围为0~1,值越大,说明模型预测结果越准确[28]。

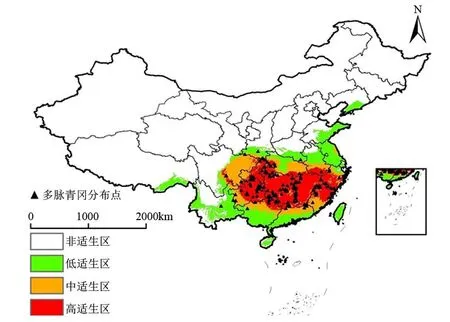

适生区等级划分:利用ArcGIS软件将运行结果(*.asc)格式文件转化成栅格格式,并对其进行适生区划分。使用“自然间断点分级法(Jenks)”功能,按照分布频率(P),将适生区分为4个等级,非适生区(0≤P<0.05,白色)、低适生区(0.05≤P<0.25,绿色)、中适生区(0.25≤P<0.50,橙色)、高适生区(0.50≤P<1.00,红色)[29],并计算各级适生区面积。

2 结果与分析

2.1 预测模型精度评价

对当前气候环境多脉青冈潜在适生区分布预测结果进行受试者工作特征曲线(ROC)验证,结果表明,多脉青冈10次重复的训练集与测试集AUC平均值分别为0.991、0.994,均大于0.9,说明该模型具有较高的稳定性和精度,可以用来预测多脉青冈的潜在分布。

2.2 影响环境主导因子分析

在当前气候环境,参与适生区模拟的10个气候因子中(表1),贡献率最高的3个气候因子分别是最暖季降水量(bio18)、等温性(bio3)、最湿季降水量(bio16),其贡献率分别为53.6%、19.8%、12.1%,累计贡献率为85.5%。置换重要值排名靠前的4个因子分别是等温性(bio3)、最湿季降水量(bio16)、最暖季降水量(bio18)以及年平均气温(bio1),置换重要值分别是27.8%、27.2%、14.1%、10.7%,累计值为79.8%。

表1 影响多脉青冈分布的主要气候因子

刀切法检验结果表明(表2),当使用单一环境因子变量时,对正规化训练增益影响最大的4个气候因子分别是最暖季降水量(bio18)、年平均气温(bio1)、最湿季降水量(bio16)、年降水量(bio12)。综合气候变量贡献率、置换重要值和刀切检验结果,最暖季降水量(bio18)、最湿季降水量(bio16)、等温性(bio3)和年平均气温(bio1)是影响多脉青冈分布格局的主导气候因子。

表2 多脉青冈潜在分布气候因子刀切法检验结果

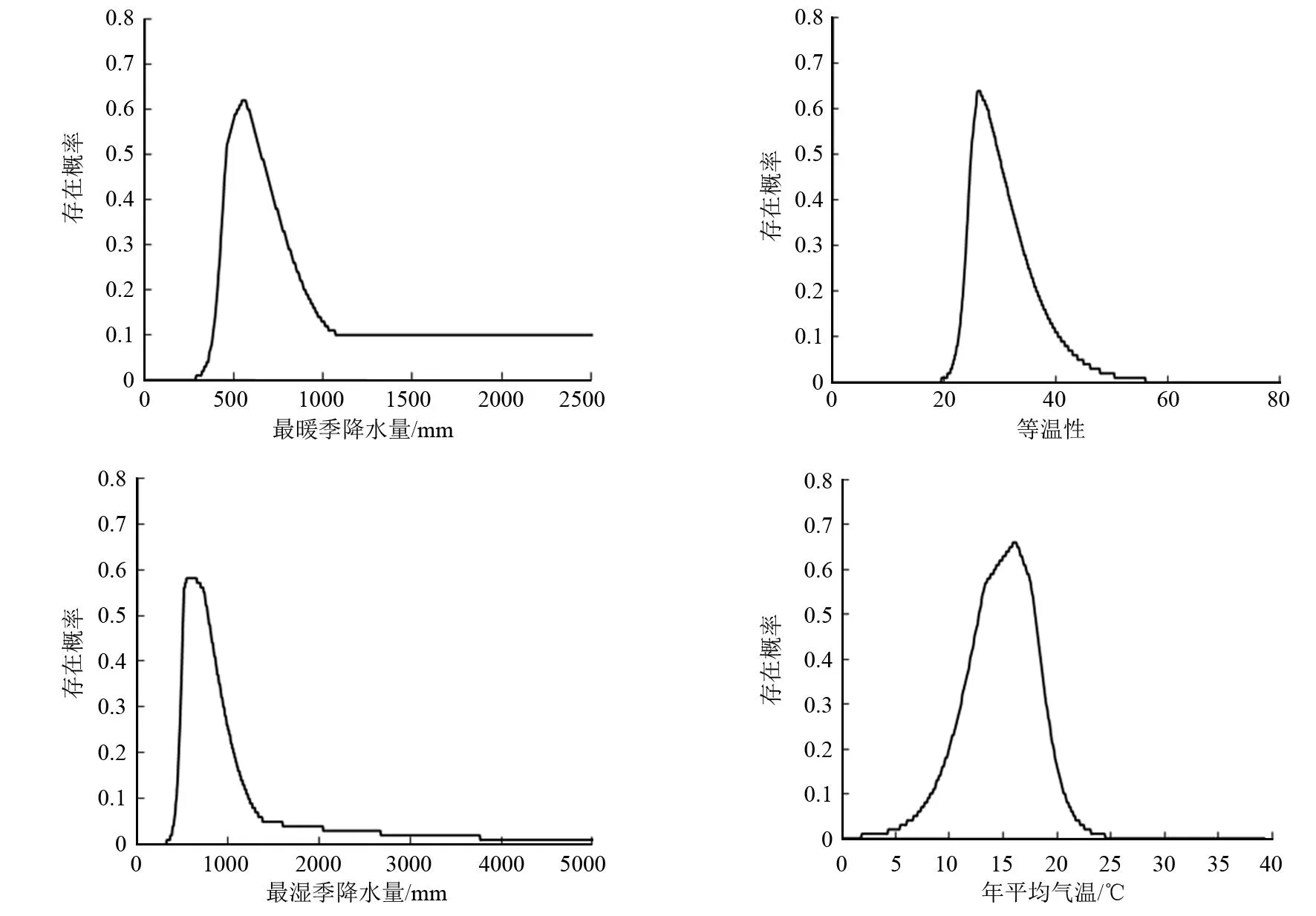

分析环境因子变量响应曲线(图1),当气候因子存在概率大于0.5时,可认为该变量处于适宜范围,有利于多脉青冈的生长。适宜多脉青冈生长的最暖季降水量(bio18)适宜范围为460~645 mm,最湿季降水量(bio16)适宜范围为510~775 mm,等温性(bio3)适宜范围为25~30,年平均气温(bio1)适宜范围为13~18 ℃。

图1 检验主导环境因子响应曲线

2.3 多脉青冈当前潜在分布区

经MaxEnt软件模拟出多脉青冈在当前气候条件的潜在地理分布(表3,图2),多脉青冈的适生区总面积为220.90×104km2,约占国土面积的23.01%,高、中、低适生区面积分别占国土面积的7.96%、5.67%、9.38%。适生区主要分布在中国南方地区,高适生区主要集中分布在浙江、福建、江西、湖南、贵州、重庆;中适生区主要分布在福建南部、江苏东部、湖北东部、两广北部以及四川东部地区;低适生区主要分布在辽宁南部、山东东部、河南南部、江苏、安徽中部、湖北中部、两广南部、海南、云南中部、西藏东南部以及台湾地区。

本图基于自然资源部标准地图服务系统网站下载的审图号为GS(2019)1822号的标准地图制作,底图无修改。

2.4 多脉青冈过去潜在分布区

在末次冰盛期,多脉青冈适生区总面积为197.15×104km2(表3,图3),较当前减少了10.75%,其中高适生区面积较当前减少了19.70%,特别是江西北部、湖南北部以及广西北部等地高适生区明显收缩。相较于当前,中适生区面积稍微有所扩增,且多分布在浙江北部、安徽南部、两广北部、贵州西南部;低适生区主要分布在江苏南部、湖北中部、陕西南部、两广南部、云南中部以及台湾地区。

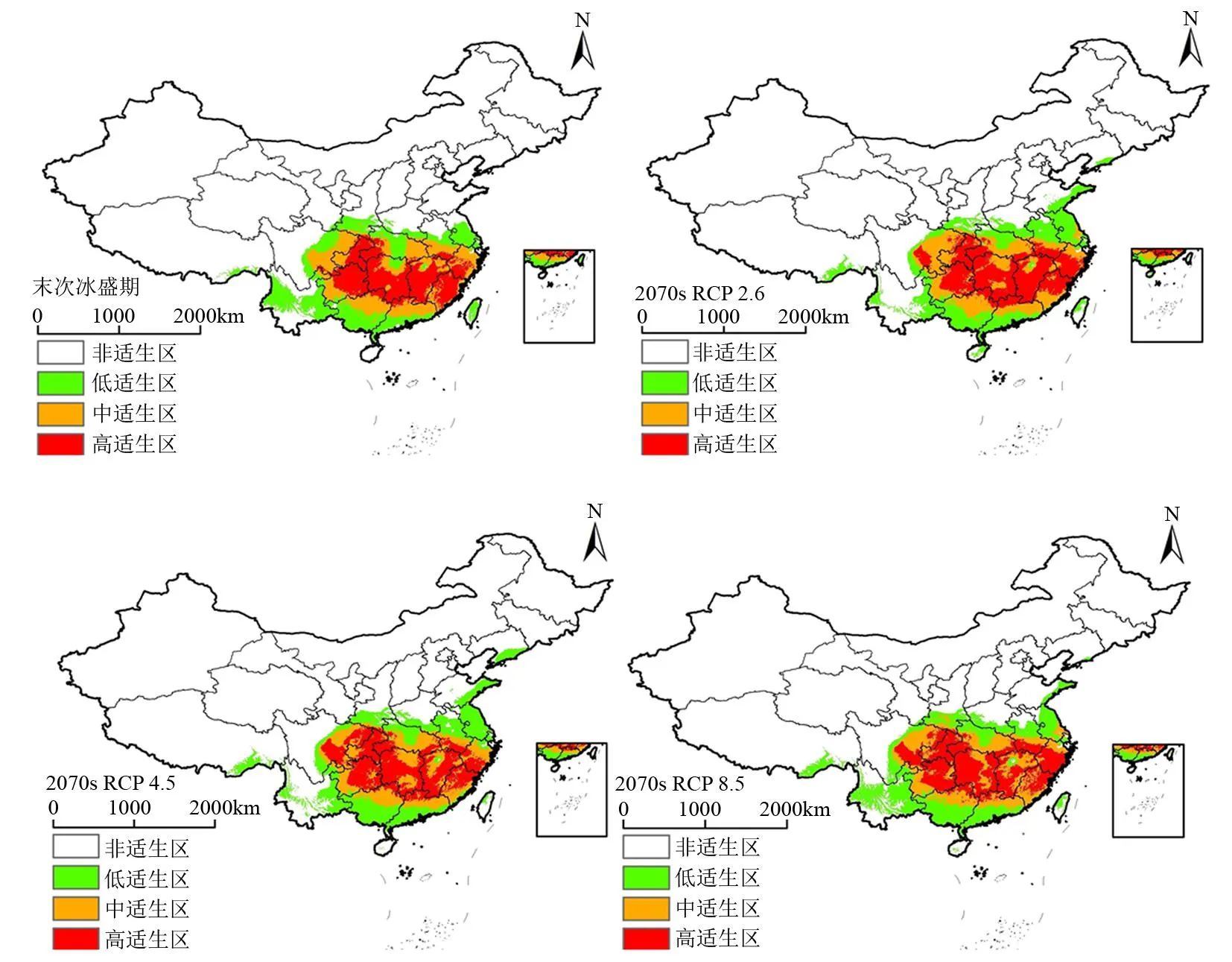

2.5 多脉青冈未来潜在分布区

RCP2.6环境(表3,图3),多脉青冈适生区总面积较当前丧失率为7.34%,高适生区面积丧失率为7.93%。其中江西北部、湖南北部、湖南南部高适生区面积收缩趋势明显。辽宁南部、山东东部、台湾、海南、云南中部和西藏东南部的低适生区面积也呈缩减趋势。

RCP4.5环境(表3,图3),多脉青冈适生区总面积较当前丧失率为6.98%,高适生区面积丧失率为11.58%。相较于当前,高适生区面积在四川东部出现明显扩增,而在浙江南部、江西中部和北部、湖南北部和南部呈收缩和破碎化状态。与RCP2.6环境相比,该气候环境台湾和海南的低适生区大幅度缩减。

RCP8.5环境(表3,图3),多脉青冈适生区总面积较当前丧失率为3.20%,高适生区面积丧失率达8.26%。高适生分布区的中部和东部也呈现出明显破碎化现象,其中福建、江西高适生区面积收缩明显,但浙江高适生区面积有所增加。与RCP4.5环境相比,该环境辽宁南部和山东东部的低适生区面积减少,但云南中部的低适生区面积明显增加。

图3 最大熵(MaxEnt)模型预测的多脉青冈在末次冰盛期和未来的潜在分布区

3 结论与讨论

3.1 影响多脉青冈分布的主要气候因子

植物的生长和分布受多个环境因素的共同影响。当前气候分析结果表明,最暖季降水量(bio18)、最湿季降水量(bio16)、等温性(bio3)和年平均气温(bio1)是影响多脉青冈分布格局的主导气候因子,降水和温度对多脉青冈的分布至关重要。Fang et al.[30]研究发现,温度和降水因素限制了常绿阔叶林的分布界限,意味着水热条件是其形成的主导因素,这与先前探究植物大尺度分布格局与环境因子间关系的研究结果一致[31],而合理的水热配比才能够满足植物生长的需要[32]。同时,结合倪健等[33]对多脉青冈分布与气候关系的分析结果,将多脉青冈归属于低中温湿润型树种,且适宜生长于降雨量充沛、气候温和,生境湿润地区。可见,温度和降水量是影响多脉青冈分布的限制性因素。

3.2 多脉青冈潜在分布区变化

多脉青冈在各时期适生区面积的预测结果表明,末次冰盛期时,适生区面积最小。CCSM3模拟认为末次冰盛期是历史上温度偏低,湿度偏干的一段时期[34]。张凤英等[35]通过分析历史温度变化对加权特有性指数的相关性,认为末次冰盛期以来的气候变化对物种丰富度分布格局具有显著影响。Sosa et al.[36]在评估各时期气候变化以及地形因素对植物丰富度影响时发现,历史气候变量是物种丰富度、多样性格局分布的重要驱动因子。而在此时期,中国大部分地区温度较当前低2~9 ℃[37]。Bigelow et al.[38]重构末次冰盛期物种分布数据,发现北半球高纬度地区降温剧烈,此时期绝大多数物种适生区面积都大幅缩小,而多脉青冈在此时期适生区面积收缩也是应对特殊气候变化的一种表现。

未来3种气候环境,多脉青冈适生区总面积和高适生区面积均较当前缩减,且随着CO2排放浓度的增加,适生区总面积的丧失率递减。此外,在中、高浓度排放环境时,高适生区在中部和东部呈现明显破碎化分布,而低浓度排放环境时,适生区相对集中,有一定幅度的缩小,但无明显破碎化现象。这表明CO2排放浓度的高低对多脉青冈分布格局产生一定影响。Zhu et al.[39]研究发现,大气CO2浓度升高增加了两个黄花蒿变种(ArtemisiaannuaL.)的生物量和地上部分养分的吸收。高CO2浓度排放环境,多脉青冈总适生区面积最大,说明多脉青冈更适应高浓度CO2的环境,对于环境的适应以及抗性等方面具有一定的优势。

随着全球气候变暖,一些植物出现向高纬度、高海拔地区转移的趋势[40]。而多脉青冈并未表现出转移现象,其适生区的北缘反而明显缩减。根据有关气候预估,21世纪中、后期,中国平均增温范围高于全球平均值[41],其中,东北、西北地区增温幅度较大。可能在其分布区北部的辽宁、山东等部分区域显著增温造成其适生区的缩减,说明高温并不适合多脉青冈的生长。未来华南地区降水减少,极端高温事件发生频繁[42],这些变化将导致华南地区分布的多脉青冈适生区面积逐渐减少。

总体来看,从末次冰盛期到未来的3个时期,多脉青冈的适生分布区并没有大幅度缩减,分布区总体相对稳定。各时期分布区总面积在197.15×104~220.90×104km2之间,并没因为气候的变化出现剧烈缩减,这说明多脉青冈对气候变化的适应能力较强,未来生境仍然广阔。

3.3 多脉青冈的资源保护

在全球气候变暖背景下,越来越多的物种由于缺乏充足的遗传资源而面临灭绝的风险[43]。虽然依据模型的预测结果,整体上多脉青冈各时期的分布区相对稳定。但鉴于多脉青冈优良的木材性能,可能会由于过度砍伐致使其面积减少。建议加强森林监管,提高人们的保护意识,大力宣传植物保护对生态文明建设的重要性,必要时还可以人为地进行补充造林。优先保护单元的确定对于制定气候变迁背景的物种保护策略十分重要[44]。与当前相比,过去和未来多脉青冈高适生区的中部和东部出现不同程度的缩减或破碎化,而其高适生区的西部在各时期均相对稳定。这些区域主要包括贵州中部和东部、重庆中部和东部、湖南西部、湖北恩施和神农架。建议将这些区域作为多脉青冈优先保护的区域。此外,未来四川东南部乐山、雅安和宜宾西部地区由中适生区变为高适生区,这些区域可以作为多脉青冈造林繁育的重点地区。