韩国的“中国观”:建构、嬗变与动因

王星星

【内容提要】 韩国的“中国观”具体表现在其民族历史观、政治安全观、经济发展观、地缘政治观等层面。从韩国“中国观”嬗变的历史轨迹看,“事大主义”和“中国典范”是两大基本逻辑。其历史流变在认知维度上表现为“中共观”与“中国观”经历统一期、清晰期、模糊期的演变,在横向维度上体现为经贸发展、政治军事、意识形态和社会人文领域交错形成“远华”“近华”的二元对立变化,在纵向维度上呈现出从敌对到友好、再到有可能走向疏离的历史变迁。韩国“中国观”的建构与嬗变受其民族心理与意识形态、政治体制与经济架构、国内与国际定位、社会民意与舆情塑造以及中韩重大历史事件的影响。为有效塑造韩国积极的“中国观”,中国应推动双方共同在政治安全领域建立智库交流合作机制,在经贸领域建立人员定期交流沟通机制,在民族文化领域挖掘两国共有文化意涵、打造共同文化产业。

在世界百年未有之大变局加速演进和美国强化与中国战略竞争的时代背景下,一些中间国家的对华战略选择及其走向,很大程度上取决于它们如何看待和认识中国,即其“中国观”。韩国作为这些国家的一员,与中国地缘相近、文缘相通、人缘相亲,在过去短短几十年中由对华敌对性国家变成友好国家,但当前又有可能追随美国成为与中国进行战略对抗的国家,其“中国观”在其中扮演了重要角色。“韩国的利益得失与对华感知存在着正相关关系——当其经济和安全利益上获利,并被所尊重的国家认同时,韩国对华正面认知倾向突出,反之亦然。”[1]Scott Snyder, South Korea at the crossroads: Autonomy and alliance in an era of rival powers, New York: Columbia University Press, 2018, p.233.新时期中韩关系的这一现状为我们提出了严肃命题:“中国观”的学理模式为何?如何溯源?何以塑成?本文基于这些问题,立足新的时代背景,聚焦中韩建交以来韩国“中国观”的建构特征、嬗变轨迹及塑造动因,透析韩国在涉华议题上内政与外交行为变化的心理根源,以期为更好地推进中韩各领域合作、构建两国契合新时代要求的双边关系提供参考和启示。

一、韩国“中国观”的建构特征

“中国观”的内涵常以“对华认知”“中国印象”“中国形象”等形式表述,其主体包括一个国家的领袖人物及政治和知识精英、普通民众等各个阶层在不同历史时期、从自身立场或需求出发并在不断受到其他阶层认识影响后所形成的对中国各有侧重的认识。韩国“中国观”的建构因素既包括固有认知框架,也包括韩国现实的国家利益;既包括韩国的自我定位,也包括其对两国关系的认识;既有历史遗留问题,也有两国关系发展的最新因素。韩国的“中国观”具体体现在其民族历史观、政治安全观、经济发展观、地缘政治观等层面。

(一)从民族历史层面看,韩国在历史文化、民族自主、民族心理等维度上的“中国观”呈现不同特征

在民族历史维度上,韩国的“中国观”主要基于认同性与认知性两个因素,呈现出“继承”与“叛逆”两个特点。认同性因素是指中韩两国文化同源同性,同属中华文明圈。认知性因素是指韩国为树立自我民族文化认知,强调其独立性与异质性,以“文化叛逆”凸显本国文化的辉煌,比较典型的例子就是韩国将其首都的中文名称由“汉城”更改为“首尔”,将“泡菜”的译名修正为“辛奇”。

在民族自主维度上,韩国对华情感的形成受领土、海洋等主权性因素和民族独立发展因素的影响。在几千年的朝贡体制下,韩国在其“受害”心结与现实因素碰撞时易将中国异化为挑战其主权的潜在威胁。过去的朝贡体系与战争经历,尤其是对朝鲜战争的记忆与所谓的半岛分裂“中国责任论”,使韩国形成了对华恐惧性的思维定势。

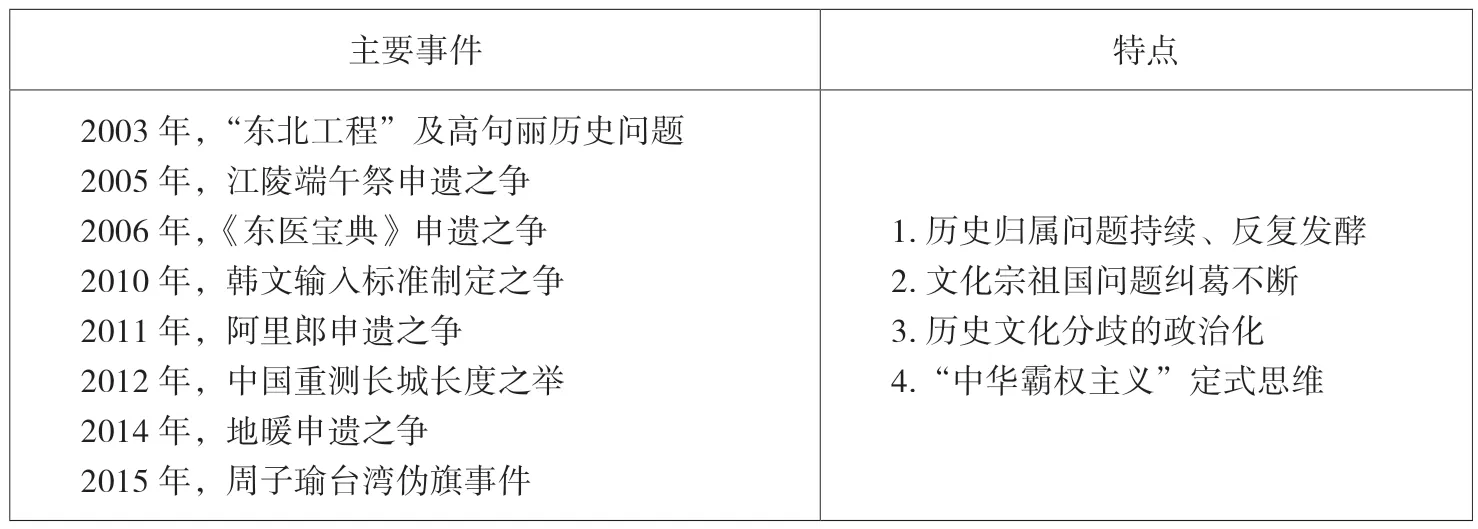

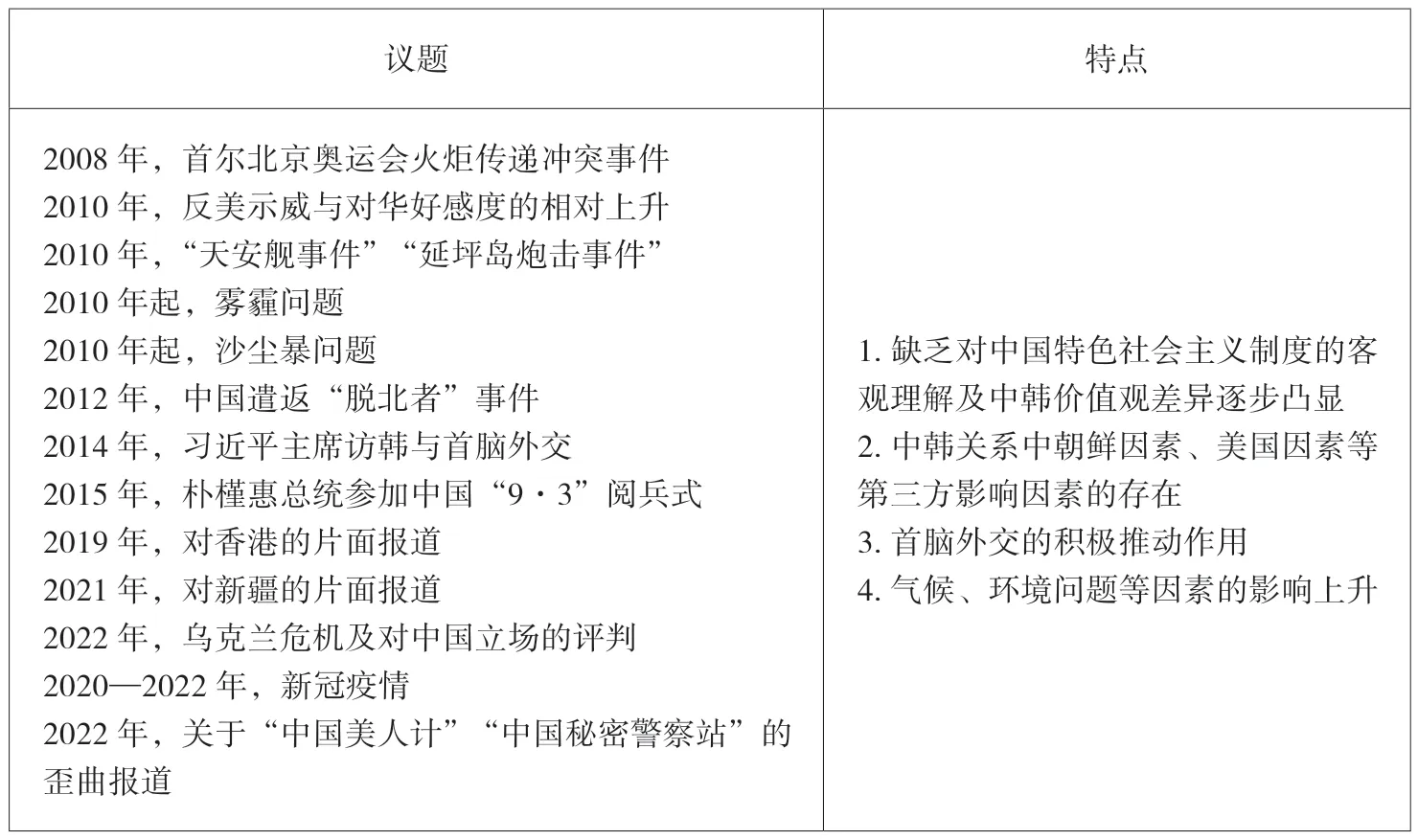

在民族心理维度上,韩国对华印像残存着冷战思维,一旦政治制度和价值理念成为影响认知的重要因素,其对华印像就易受价值观的影响渗透。时至今日,韩国所谓的“对华嫌恶情愫”就是从这一思维衍生出来的(详见表1)。[1]조영남,《한·중관계 30 년의 분석과 평가》,《국제지역 연구》, 2022 년제31 권2 호,pp.1-33.

表1 影响韩国“中国观”建构的主要民族文化事件

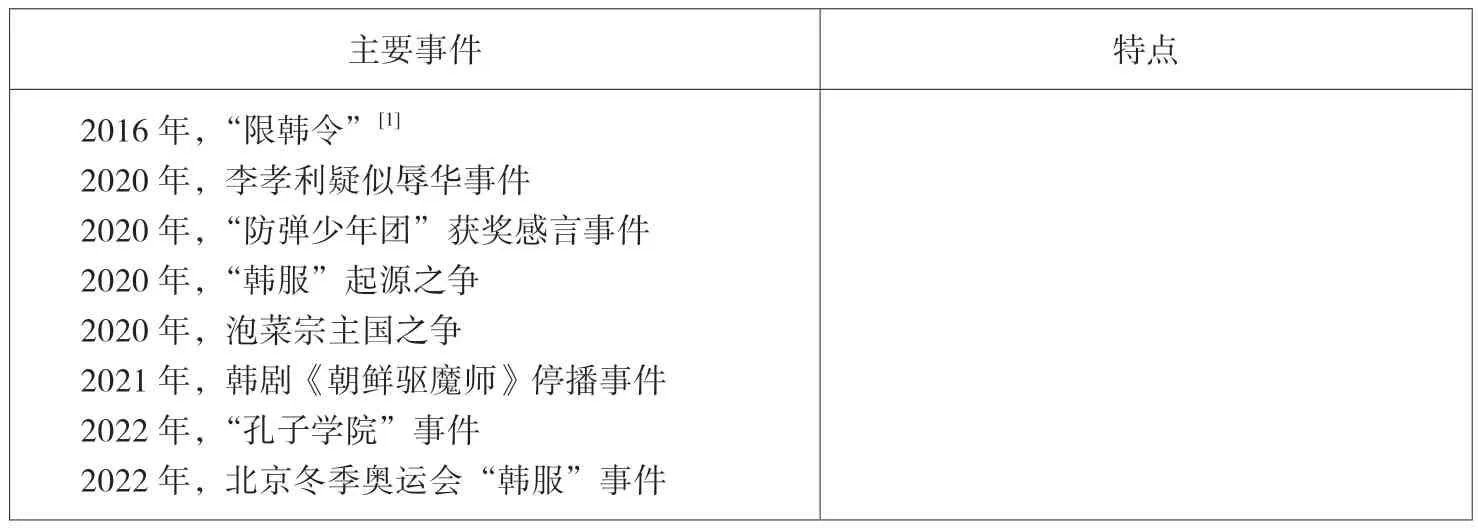

续表1

(二)从政治安全层面看,韩国“中国观”受朝鲜半岛分裂与安全局势震荡、国内政权更迭与对华政策调整、国际环境变化与国家战略转型等因素的影响

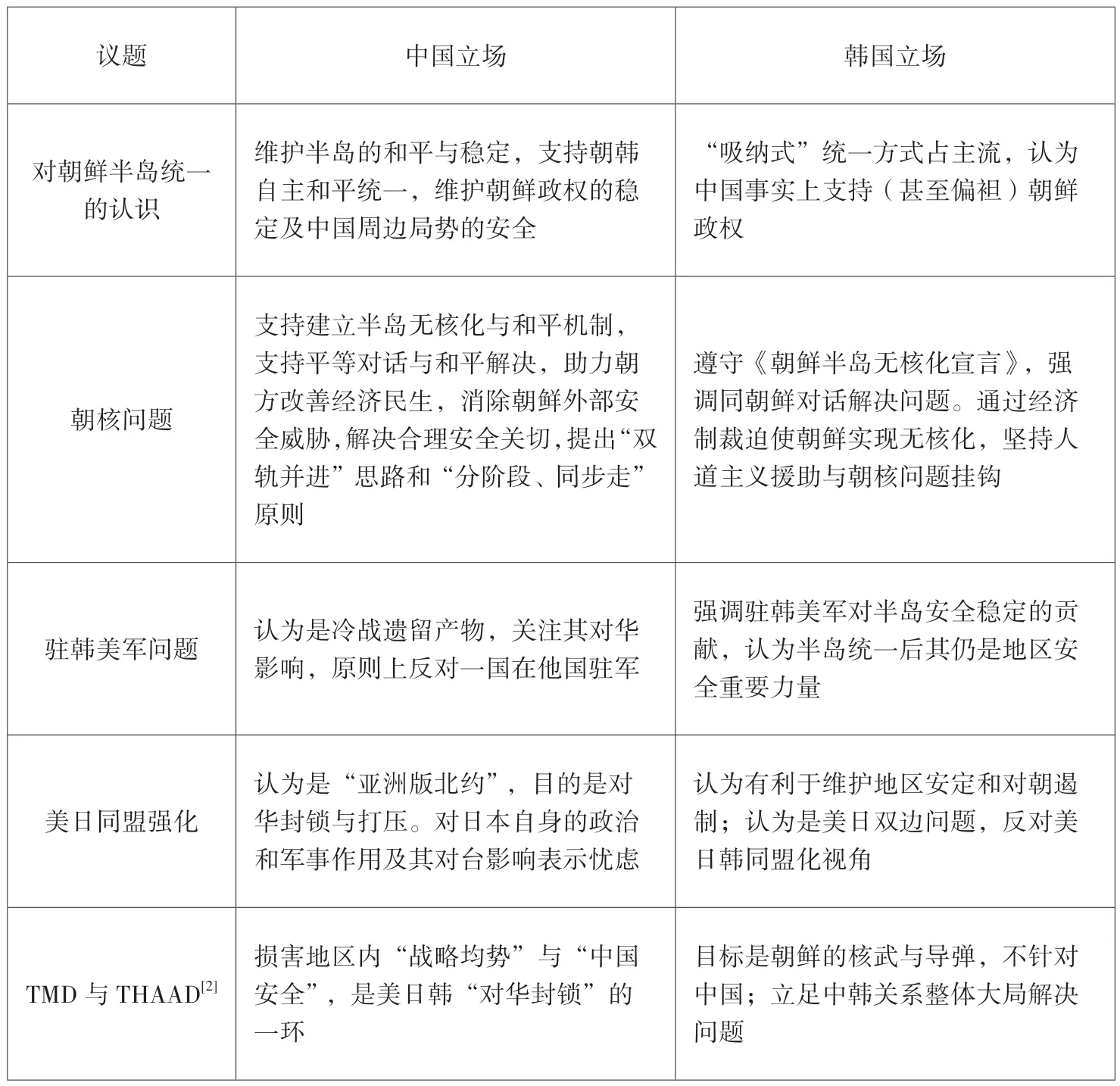

朝鲜半岛的南北分裂及韩国的安全认知、安全利益和安全现实结构等因素影响着韩国的“中国观”。韩国在韩美同盟框架下与朝鲜长期对峙的安全结构及中韩在涉朝问题上的政策分歧,加深了韩国对华的安全利益威胁认知。[2]김명수,정재호,《아태지역 주요국의‘안보협력 경향’ 에 관한 연구》,《국방정책연구》, 2022 년 제135 권, pp.7-39.朝鲜半岛分裂因大国博弈而生,未来统一进程亦将受大国博弈影响。韩国在民族统一和安全利益上对中国期待与忧虑并存。[3]王晓玲:《什么因素影响韩国民众在中美之间的立场?——基于韩国民意调查的统计分析》,载《世界经济与政治》2012 年第8 期,第20—35 页。

韩国的国内政治轮替和对华政策调整都对其“中国观”具有重要影响。韩国进步与保守政权的轮替及其相应的对华政策和态度左右了韩国对华社会民意,世界百年未有之大变局及中美战略竞争等国际形势变化也深刻影响着韩国对华政治安全观。韩国国内近年来存在“中国还是美国”“经济还是安全”“多边还是单边”“同舟共济还是独善其身”等诸多争议(详见表2)。[1]Jeong Jae Ho, Between Ally and Partner: Korea-China Relations and the United States,New York: Columbia University Press, 2007, pp.45-50.

表2 影响韩国“中国观”建构的主要政治安全议题

(三)从经济发展层面看,中韩经贸关系正在逐步从互补型向竞争型转变,韩国对华经济观表现为机遇与竞争、期待与警惕并存

一方面,在韩国对经济机遇的认知上,中国作为韩国最大的贸易伙伴、出口市场、进口来源国和海外投资市场,为其经济发展提供了巨大机遇,成为解决其国内经济困境的突破口。中韩建交30 余年来,经贸交易规模增长了约39 倍,经贸合作在两国关系发展过程中一直起着“压舱石”的作用。

另一方面,韩国对华经济依赖与威胁感知并存。在中国经济技术实力日益增强和韩国对华经济依赖度较高的情况下,韩国开始对双方经济合作产生越来越多的担忧。中国科技的进步和产业转型升级的提速,加剧了中韩出口贸易的竞争,双方的海外市场竞争未来可能越来越激烈。韩国在对华经贸合作的一些领域获利减少或不再获利,导致其形成“受害者心理”。[1]조영남,《중국은 어떻게 움직이나?》,《성균 차이나브리프》, 2023 년 제11 권1호, pp.136-140.

近年来中韩之间发生的一系列事件进一步增加了韩国民众对两国未来经贸合作的忧虑,尤其是“萨德”事件及所谓的“限韩令”诱发了韩国民族主义和反华情绪的抬头,“尿素溶液事件”[2]“尿素溶液事件”是指2021 年中国政府针对尿素等29 项化学原料商品实行出口管理完善措施,因韩国对华“尿素溶液”进口严重依赖,国内车用尿素溶液一时陷入短缺危机,威胁物流、建筑、公共服务等多个领域。韩国《朝鲜日报》等媒体借此渲染中国用“尿素溶液外交”向韩国施压误导民众,引发了韩国内关于对华贸易高度依赖现状的反思。2023年11 月韩媒称中国海关叫停对韩出口尿素溶液的通关流程,两年前的“尿素荒”可能重现,引发韩国高度紧张。尽管韩国产业通商资源部表示,中方此举并非出于政治原因而是国内供需状况所致,但韩国国内依然存在针对中方意图的臆测。等让韩国误以为中国政府有意打压、牵制韩国。尹锡悦政府上台后,韩国在对外政策上由“安美经中”(即安全依靠美国、经济依靠中国)转为“安美经世”(即安全依靠美国、经济放眼世界)的论调反映了韩摆脱对华经济高度依赖的意图,折射出其对华经济观的转变。

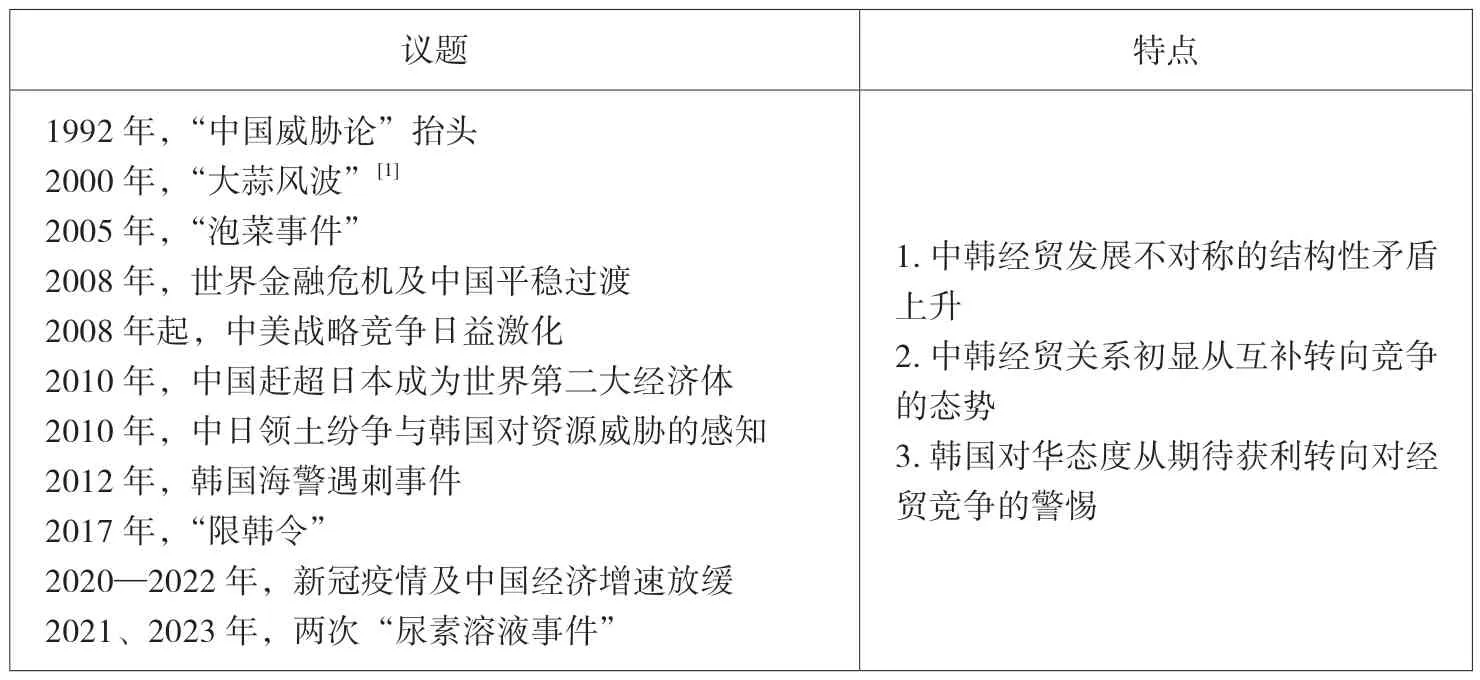

目前,韩国在其经济腾飞的“亚洲四小龙”时期形成的对华居高临下的经济优越感正在逐渐消失,尤其是其地缘经济产业结构存在缺陷、投资结构发生逆转、中韩经贸发展呈现不对称性及产业链同质化竞争激烈等情况,使韩国进一步认为来自中国的经济威胁在增加(详见表3)。

表3 影响韩国“中国观”建构的主要经济发展议题

(四)从地缘政治层面看,韩国的“中国观”一直未能摆脱冷战时期遗留的片面视角,以及其政治逻辑、极化政治、政治架构和“冒险主义”的影响

首先,后冷战国际秩序的变动导致韩国的安全利益发生重大变化,中美战略竞争对韩国造成结构性威胁,其因缺乏国家安全自主性而在中美竞争的激烈震荡局势中面临站位难题。

其次,韩国的“二元主义”(即政治逻辑的非黑即白、极化政治的螺旋式升降、政治架构的颠覆式动荡)和“冒险主义”(即韩国在中美等大国博弈中存在的获利冲动)对其“中国观”具有双重影响(详见表4)。[2]Victor Cha, Ramon Pacheco Pardo, Korea: A New History of South and North, New Haven: Yale University Press, 2023, pp.138-140.

表4 影响韩国“中国观”建构的主要地缘政治议题

二、韩国“中国观”的嬗变

从韩国“中国观”嬗变的历史轨迹看,“事大主义”和“中国典范”是其两大基本逻辑。韩国对中国奉行的“事大主义”外交理念大体可追溯至新罗王朝对唐朝的朝贡,这种朝贡关系一直延续至清朝统治结束。明朝之于朝鲜王朝是一个经济繁荣、社会稳定、武力强大的“中国典范”,明朝的保护政策尤得朝鲜王朝倾心。明灭清兴后,朝鲜王朝经历了“反清”“疑清”“纳清”到“尊清”又“思明”的转变过程。清朝的衰败使朝鲜半岛从古代中国的“华夷秩序”中剥离出来。[1]邵磊:《韩国“中国观”转变的历史轨迹》,载《公共外交季刊》2021 年第4 期,第95—106 页。

韩国于1948 年8 月成立后,基于其立国理念、统治正当性和外交道义上所谓的“民主”“自由”“文明”理念,一直抵抗所谓的共产主义“极权”“专制”。[1]이희옥,《한중‘전략적 협력동반자 관계’의 딜레마-한중수교 30 년의 평가》,《중국학연구》, 2022 년 제100 호, pp.553-586.中华人民共和国成立并将中国国民党当局赶到台湾后,韩国曾支持“中华民国反攻大陆”。韩国与台湾当局的“外交关系”存续40 多年,双方在20 世纪80 年代之前始终是所谓的“兄弟之邦”。20 世纪70 年代以来,在韩国的“北方外交”[2]“北方外交”起初也称作“北方政策”,最早由韩国前外长李范锡于1982 年6 月至1983 年10 月期间提出。其主要目标是:实现韩国与中国、苏联等社会主义国家的关系正常化,加深国际社会对朝鲜半岛事务的了解,维护半岛的和平与稳定,进而实现和平统一。参见沈定昌:《韩国外交与美国》,北京:社会科学文献出版社2007 年版,第87—104 页。与中国的“改革开放”相互碰撞下,韩国对中国共产党的态度从“反共”“疑共”渐渐转变为“纳共”。从冷战时期到中韩建交再到现在,韩国“中国观”的历史流变,可从“中共观”和“中国观”分裂与融合的认知维度,从意识形态、政治军事、经济发展、社会文化各领域的横向维度,以及从敌对到友好、再到有可能走向疏离的纵向维度,进行全方位、立体式考察。

(一)从认知维度看,韩国的“中共观”与“中国观”经历了统一期、清晰期、模糊期的演变

从冷战时期至今,韩国对中国作为一个主权国家的“中国观”和对中国共产党的“中共观”经历了从分裂到统一再走向融合的变迁。这一过程基于意识形态和价值观可划分为以下三个时期。

第一个时期,是对“中共观”与“中国观”等同认知的时期,即冷战时期到中韩建交前从“中共”到“中国”的认知转变时期。这一时期韩国的“中国观”主要基于意识形态、社会制度和政治理念区分敌我。韩国将“中国”称作“中共”,这与当时社会主义与资本主义两大阵营对立的世界格局和韩国的“反共亲台”政策密切相关,其“中国观”的本质是“反共的冷战形态的中共认知”[3]Chul Heo Jai, Kim Wonho Yeon, Lee SangBae, Lee Seungjoo, Lee Joonkoo, Lee Wang Hwi Lee, “Geopolitical Risk in the Era of US-China Strategic: Competition and Economic Security,” KIEP Research Paper, World Economy Brief 22-35, edited by Chul Chung, Korea Institute for International Economic Policy, 2023, pp.1-22.,即认为只有“民主主义自由台湾”才具有国家正统性,并错误地将中国和苏联认作朝鲜半岛被分而治之的“始作俑者”。韩国的这一思维定式通过社会教育形成了一种具有世代相传特性的集体共识。[1]Wang Xingxing, Jiajia Wang,“How to Make and Destroy a‘Blood Alliance’? The Ups and Downs of China-DPRK Relations,”Pacific Focus, Vol.37, Issue 1, Center for International Studies, Inha University, Wiley, 2022, pp.95-124.

第二个时期,是“中共观”与“中国观”的清晰期,即区分看待中国共产党和中国主权国家,大致从中韩建交前韩国推出“北方外交”、中国实施“改革开放”到李明博政府后期中韩关系恶化这一阶段。韩国认为中国实行的市场经济与韩国自身的资本主义经济制度有诸多契合之处,因此价值观和意识形态的差异不再是影响其“中国观”的主要因素。这一时期中韩关系实现了从“面向21 世纪的中韩合作伙伴关系”到“全面合作伙伴关系”再到“战略合作伙伴关系”的“三级跳”。

第三个时期,是“中共观”与“中国观”的模糊期,大致从李明博执政后期至今,这一时期韩国对“中共”与“中国”两者的认识再次变得逐渐模糊。虽然中韩在朴槿惠执政初期经历了一段“蜜月期”,文在寅政府时期也就解决两国分歧达成一定共识,但这一时期两国关系总体上处于建交以来的最低谷。尤其是尹锡悦政府上台后提出韩版“印太战略”,将人权、价值观等奉为外交指南,强化在“普世价值”和“基于规则的秩序”方面拥有共同战略利益且立场相近国家间的联系与合作,使中韩之间的猜忌与对立进一步增加。简言之,这一时期韩国的“中国观”逐渐从基于现实主义区分主权国家和执政集团向基于建构主义以价值观为基础将二者融为一体的视角回归。

(二)从横向维度看,韩国“中国观”的流变,在经贸发展、政治军事、意识形态和社会人文领域交错形成“远华”“近华”的二元对立变化

第一,在经贸发展领域,韩国若从中韩经贸合作中受益则更易“近华”,反之则更易“远华”。中韩建交以来,两国在生产、技术和市场方面形成了优势互补、互利共赢、深度链接的良好局面,韩国的“近华”心理不断加强。但近年来随着中国经济快速发展和产业升级,两国经贸合作基于产业结构和竞争力差别的互补性降低,从以垂直分工为特征的互补型结构向以水平分工为特征的竞争与合作并存型结构转变,从而导致韩国对与中国开展经济科技合作的疑虑陡增,触发其“远华”心理。[1]Lee Sang-sook,“An Overview of China’s‘Two Koreas Policy’: China’s Korean Peninsula Policy in the Era of US-China Rivalry and Korea-China Cooperation,”Ifans Focus,29, 2022, pp.1-3.

第二,在政治安全领域,中韩从冷战时期的军事对抗到两国建交后确立战略合作伙伴关系,双边关系内涵逐步拓展和深化,韩国在韩美同盟与中韩合作框架下曾长期力求在中美之间保持平衡或“中立”。但在中美战略竞争背景下,韩国在军事安全领域“远华”心理凸显,尤其是允许美国在韩部署“萨德”反导系统严重威胁中国安全,引起中国反制。尹锡悦政府2023 年6 月正式出台的《国家安全战略》报告更是删除了“中韩战略合作伙伴关系”的表述,称要在“相互尊重互惠基础上发展对华关系”[2]《윤석열 정부의 국가안보전략:자유,평화,번영의 글로벌 중추국가》, 국가안보실,2023 년6 월7 일, https://www.president.go.kr/newsroom/press/D26t9Wdf.,其实质是认为中国“无权干预”美国在韩部署“萨德”反导系统及其正在推进的其他战略资产在韩部署,也“没有资格干预”韩国和北约加强合作等属于其“自身发展道路”的事情。韩国政府近年还在涉及台湾、南海等中国核心利益和重大关切问题上多次置喙中国内政。2022 年11 月美日韩三国领导人在柬埔寨金边会晤以及2023 年8 月美日韩首脑戴维营会晤后发表的联合声明,都提及所谓“维护台湾和平的重要性”。2023 年4 月,韩国总统尹锡悦接受路透社采访时,诬称台海紧张局势因中国“试图用力量改变现状”而产生,并错误地把两岸关系与韩朝关系相提并论,声称台湾问题“不单纯是两岸之间的问题”。[3]《中国大使一番大实话,为啥让尹锡悦政府急眼?》,新华网,2023 年6 月15 日,http://www.xinhuanet.com/world/2023-06/15/c_1212199371.htm。2023 年11 月,尹锡悦访英期间与英国首相苏纳克签署《唐宁街协议》,宣称“台海和平稳定是国际社会安全与繁荣不可或缺的要素”,“考虑到东海和南海状况的严重性,强烈反对区域内任何单方面改变现状的企图”。[1]《中方回应韩英领导人涉华言论:敦促有关方面谨言慎行》,中新网,2023 年11月24 日,https://www.chinanews.com.cn/gn/2023/11-24/10117380.shtml。尹还在接受英国《每日电讯报》专访时指责中朝俄合作,并再次妄提“维护台海和平稳定、基于规则树立南海等域内海洋秩序的重要性”。[2]“World is facing‘polycrisis’warns South Korean president ahead of UK state visit,”The Telegraph, November 19, 2023, https://www.telegraph.co.uk/worldnews/2023/11/19/south-korea-president-yoon-suk-yeol-state-visit-uk/.由此可见,韩国在军事安全领域的“远华”心态未来可能会进一步增强。

第三,在意识形态领域,当韩国在经济安全等领域从中国获益时,两国的意识形态差异便潜伏在底层,而当韩国在对华交往中获益相对减少时,其“远华”心理便会叠加在历史文化领域的“受害感知”逐渐浮现。[3]董向荣、李永春:《从历史教科书看韩国人的中国观——以中韩认知冲突为中心》,载《国际论坛》2012 年第6 期,第45—50 页。在社会人文领域,中韩建交后人员往来和相互交流大幅增加,逐渐形成了“你中有我、我中有你”的格局。新冠疫情暴发前,两国人文交流蓬勃发展,韩国的电视剧、电影、歌曲等风靡中国,“韩流”“汉风”一度交相辉映。“东北工程”和“高句丽历史问题”成为韩国产生负面“中国观”的重要转折点,之后相继发生的“泡菜之争”“韩服之争”等历史文化归属问题纠葛,沙尘暴、雾霾等社会公共卫生事件,以及韩新冠疫情“中国责任论”等,推动了韩国的“中国观”由“近华”向“远华”衍变。

(三)从纵向维度看,中韩关系经历了从敌对到友好、再到有可能走向疏离的历史变迁

从中韩建交前后到当今时期,韩国在情感认知上对中国的远近亲疏可分为以下四个阶段。

第一阶段是中韩从敌对到友好的逆转期(即自朝鲜半岛分治至中韩建交和开始友好合作时期,1978—1998 年)。这一阶段韩国从“反华”认知转变为完全相反的“亲华”认知,是韩国对华认知由“中共观”向“中国观”转变的两国关系“蜜月”期。

第二阶段是韩国“中国观”的多元与分裂期(即金大中政府、卢武铉政府时期,1998—2007 年)。这一阶段韩国在中国崛起的时代背景下从期待获得巨大经济利益到“中国威胁论”蔓延、“高句丽历史问题”纷争、领土主权威胁等对华认知,是中韩关系急剧下降时期。

第三阶段是中韩关系亦敌亦友的结构性恶化与剧烈震荡期(即李明博政府、朴槿惠政府时期,2008—2016 年)。这一阶段,在中美竞争加剧以及“天安舰事件”发生和中韩在“萨德”部署等问题上矛盾激化的背景下,韩国对中国在解决朝鲜核问题上的作用从期待转向怀疑再到认为“中华霸权主义”抬头。[1]王星星、[韩]殷棋洙:《当前韩国民众对中国和中韩关系认识的实证研究》,载《东北亚论坛》2014 年第2 期,第79—87 页。

第四阶段是两国关系的低位徘徊与未来巨大不确定时期(2016 年至今)。文在寅政府时期中韩关系曾一度短暂修复,但韩国民众在中国调整经济结构、对解决朝核问题所发挥的作用以及应对新冠疫情等方面的认识逐渐恶化并在低位徘徊,韩国从“安美经中”转向“安美经世”,从在中美之间搞“均衡外交”逐渐转向对美“一边倒”,其“中国观”有陷入对抗性回归的较大可能性。

三、韩国“中国观”的建构动因

在西方反华思潮裹挟及域外势力的唆使蛊惑下[2]徐步:《把握住中韩友好合作关系的未来》,载《中国报道》2022 年7 月14 日,http://www.chinareports.org.cn/zhjj30zn/2022/0817/29732.html。,韩国“中国观”的建构受到其民族心理与意识形态、政治体制与经济架构、国内与国际交错定位、社会民意与舆情塑造等四个维度的深度影响,同时中韩之间发生的重大历史事件也塑造了韩国“中国观”的建构逻辑和思维定势。

(一)韩国的“中国观”是其民族心理与意识形态的折射和体现

从民族心理来看,历史惯性使韩国呈现东亚传统社会结构的超稳定性。同时,其民族心理上的爱走极端和党派斗争非黑即白的“二元对立”等对韩国“中国观”的建构都发挥着较大作用。

从意识形态来看,韩国呈现出“散装国家化”特征。[1]이기현, 《한중관계 30 년 평가와 미래발전에 대한 소고-구동존이를 넘어 화이부동으로》,《한중사회과학연구》, 2022 년 제 64 호, pp.9-27.其一,韩国拥有消灭和解构传统社会共识的众多因素,比如韩国分化的社会阶层、各种小团体主义和地方自治,以及打着“自由主义”旗号以消解社会凝聚力为代价的混乱思潮等。其二,韩国的政治分裂固化,保守势力更加亲美而进步势力相对近华,并且政治理念在地域、性别、年龄等维度上的分化使韩“中国观”变得纷繁复杂。其三,韩国的价值观蕴藏着“反共主义”情愫,主要体现在神权介入政治的宗教因素以及“崇美”“恐美”的美国因素影响。韩国素有“宗教博物馆”之称,宗教种类繁多,主要有佛教、基督教、天主教、本土宗教等。虽然韩国宪法规定宗教与政治分离,但宗教介入政治的现象依然严重。韩国接近半数人口为宗教信徒,其中基督教徒最多,而韩国基督教的根基是“反共亲美”,尤其是“反共”价值观根深蒂固,对社会主义国家有着天然的隔阂甚至敌视。[2]Joseph Yun, Frank Aum, “A practical approach to North Korea for the next US president,” Bulletin of the Atomic Scientists, October 2, 2020, https://thebulletin.org/2020/10/a-practical-approach-to-north-korea-for-the-next-us-president/.意识形态因素与“崇美主义”“恐美主义”相结合,与“反朝”“反中”“反共”形成了捆绑式思维。[3]황재호,《수교 이후 한중관계의 평가와 신형관계를 위한 정책제언》,《아시아문화연구》, 2020 년제53 권, pp.187-209.

(二)韩国的“中国观”深受美韩政治体制和社会经济牢固绑定的影响

韩国实行立法、司法、行政“三权分立”的总统共和制,总统由全民选举产生,政党根据选举结果轮替执政。这种与美国趋同的政体结构以及韩美自第二次世界大战以来的历史渊源使美国的政治军事手段对韩国保持了几乎是垄断性的影响。同时,韩国分层的社会架构、政经勾联的社会生态、发达国家经济体的经济形态以及出口导向型的源泉性技术美国化的产业政策,均体现了韩国社会经济与美国牢固绑定的基本状况。

其一,韩国的自治主义分散化和进步、保守、中道势力的碎片化对立化权利分布,构成韩国的基本社会架构。韩国核心利益群体及其话语权的关键掌握者由美国人或其代理人构成,涉美利益具有美国代表化、整体美国化特征。[1]吴心伯:《冷战后韩国的安全政策》,载《当代亚太》1996 年第2 期,第40—44 页。其二,韩国经济形态呈现政治献金盛行、财阀与大企业勾连、金融资本与美国资本融合的政经勾连特点。冷战时期,韩国作为前线国家在美国扶持下对抗中国与苏联,并成为美国产品转移与倾销的重要对象。同时,美国允许韩国保留并不断发展一部分高附加值产业,但其实是美国资本通过对韩国金融资本的大量渗透,使韩国成为受美国严格控制的“提款机”。其三,从产业政策看,韩国的源泉性技术大多来自美国,受美国贸易、技术、金融掌控,其产业链的完整度也受到美国的垄断与控制。由于韩国政治、社会与经济绑定,美国可以轻易使韩国由服务于美国政治军事利益转变为服务于美国经济技术利益的对抗前沿国家。[2]William Overholt, ed., “North Korea: Peace? Nuclear War?: Foreward, overview,”Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, July 25, 2019, https://dash.harvard.edu/handle/14/1000143?Show=full.在中美战略竞争日益激化的背景下,韩美之间的牢固绑定必然会影响到韩国“中国观”的走向。

(三)韩国的“中国观”是其国内与国际定位交错融合的结果

从国内定位看,韩国在政治制度上号称是民主主义典范国家。作为美国在东亚的民主盟友,韩国对外宣称自己是韩朝体制对抗的胜利者和民主主义国家成功转型的标杆性国家。从国家利益实现模式看,韩国保守派利益与美国趋同,这更加有助于其被美国扶植成为对抗体制不同国家的前沿地带。其一,在经济结构上,韩国号称是成功转型为资本主义市场经济的典范。其出口导向型的贸易结构所奠定的各种金融与经济贸易体系是维护“全球价值链”的重要一环,同时也是美国供应链的重要节点,还是美国资本利用美元优势地位与金融工具收割获利的对象。其二,在文化结构上,韩国继承了儒家文化传统,同时也深受美、日等多元文化影响,具有恃强文化与受害情结双重表现,呈现出东西方拼接的文化特征。

韩国的国际定位由如下两个方面构成:其一是从“东北亚中心国家”到“全球枢纽国家”的全球战略,从“实用外交”“均衡外交”到“价值观外交”与逐渐“对美一边倒”的外交战略,从“新南方政策”“新北方政策”[1]“新南方政策”和“新北方政策”均由韩国文在寅政府于2017 年提出。“新南方政策”旨在将韩国与东盟国家的关系提升至韩国与美、中、俄、日等“传统伙伴”关系的地位。“新北方政策”旨在加强韩国与俄罗斯在远东和北极地区的合作,开拓新的能源资源基地,打造连通韩国与俄罗斯、欧洲的战略走廊。参见《韩国推‘新南方政策’扩大与东盟合作,争取东盟支持半岛对话》,环球网,2019 年11 月28 日,https://m.huanqiu.com/article/9CaKrnKo21h;《신북방정책》,《대한민국 정책브리핑》, 2019 년10 월16 일,https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148865644。到配合美国的“印太战略”。其二是从以实力求和平、追求自主国防转向引进美国战略资产,由朝鲜半岛转向“印太”地区的安全战略;统一方式由和平协商到“吸引统一”、对朝态度由同胞到敌人、促朝弃核由“讨价还价”到“大胆计划”[2]韩国统一部于2022 年7 月22 日发表“大胆计划”,旨在通过给予朝鲜相应的经贸利益与安全保障,促其放弃发展核武。参见《윤씨, 북한 ‘대담한 계획’ 세부사항 촉구》,https://www.ulsanfocus.com/윤씨-북한-대담한-계획-세부사항-촉구/。的统一战略。上述国际定位是韩国自我定位与审视世界的出发点。尹锡悦政府上台后,韩国的国际定位很大程度上配合了美国的战略调整,因此其“中国观”走向进一步“远华”也不可避免。[3]房广顺、刘宇隆:《尹锡悦政府“印太战略”评析》,载《现代国际关系》2023 年第4 期,第132—152 页。

(四)韩国的“中国观”是其舆情塑造与社会民意建构的产物

其一,韩国主流媒体崇尚美国等西方国家所谓的民主自由价值观,本身具有政治倾向性色彩。多数韩国媒体精英接受的是美式西方教育,保守性倾向较重,在对华报道上受西方价值观影响而歪曲丑化中国的现象屡见不鲜。其二,韩国主流媒体在民族主义情绪推动下往往夸大和过度解读涉华议题,且对中国特色社会主义制度存在成见,认为中国涉韩的一切都由国家许可默认,因此多对华进行偏见式报道与解读。[4]徐玉兰:《党争之下韩国媒体生态发生变化》,载《环球时报》2023 年6 月1 日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1767456366498031876&wfr=spider&for=pc。其三,韩国媒体奉行商业化至上理念,为博眼球、吸流量,不惜通过歪曲事实、以偏概全来进行煽情,把攻击中国与诋毁中国网民作为讨好韩国网民的一种策略。其四,韩国涉华舆情的塑造是以美国为首的西方国家所主导的世界反华舆论战线的延长。长期以来,以美国为首的西方国家在油管(Youtube)、X(即原来的Twitter)等社交媒体上大量散布抹黑中国的舆论,其观点不断渗透到韩国民众尤其是青年群体的对华认知之中。[1][韩]张荣熙:《韩国知识论述上的中国观:从前近代至当代的轨迹》,载《成均中国观察》2020 年第30 期,第144—149 页。其五,韩国涉华舆情与决策部门的对华政策相互塑造。如针对沙尘暴和新冠疫情“中国责任论”等的请愿游行、以韩国青年群体为先锋的“反华”“排华”民调,绑架了韩决策部门的对华政策,而这些对华政策又反过来对涉华舆情产生了推波助澜的作用。

(五)韩国的“中国观”是其历史记忆与现实实践碰撞的结果

近年来,中韩之间的“脱北者”“大蒜风波”“高句丽历史”认知、西海捕鱼及经济水域等问题,既涉及人权和历史归属问题,也涉及领土纷争,对韩国的“中国观”发挥了较强的塑造作用。

其一,韩国的历史记忆塑造了其“中国观”的建构逻辑和思维定势,折射出中韩之间存在的结构性问题及两国在重大议题上的考虑和认知差异。中韩经贸关系从互补向竞争转变的态势初显,经济结构的不对称性上升;中韩在苏岩礁归属、防空识别区以及对待“一带一路”与“印太战略”等问题上的立场迥异;尹锡悦政府在台湾问题上的言论与举措显示其越来越背离两国建交初心等,都成为中韩之间潜在的风险性议题[2]《外交部回应尹锡悦涉台言论:解决台湾问题不容他人置喙》,观察者网,2023年4 月20 日,https://www.guancha.cn/internation/2023_04_20_689201.shtml;U.S.Department of State, “Joint Statement on the U.S.-Japan-Republic of Korea Trilateral Ministerial Meeting,” February 12, 2022, Heeps://www.state.gov/joint-statement-on-theu-s-japan-republic-of-korea-trilaterai-ministerial meeting/.,并深刻影响着韩国的“中国观”。

其二,韩国在重要涉华议题上的内政外交举措及其在中美之间的战略选择是其“中国观”的具体折射。美国拜登政府发布《美国印太战略》报告后,加紧推进地区战略部署,推动美日韩合作“制度化”,利用“离岸平衡”策略打造多层式、网络化遏华盟伴体系。[1]苏晓晖:《美国“印太战略”部署新动向及对中国周边安全影响》,载《和平与发展》2023 年第5 期,第1 页。韩国在台湾、南海、新疆、香港等问题上的立场,在选择加入西方七国集团(G7)、美日印澳“四边机制”(QUAD)、美英澳三边安全伙伴关系(AUKUS)、“五眼联盟”(FVEY)等问题上的态度,在“萨德”、战略轰炸机、核潜艇及其他美国战略资产在韩部署方面所做的选择,以及在美国对华高科技打压形势下是否加入芯片联盟等问题上的倾向等等,都是其“中国观”的具体体现。

四、推动韩国“中国观”向积极方面转化的思考

中韩关系在过去30 余年之所以能取得辉煌发展成就,在于双方坚持登高望远,顺应时代发展潮流,不断为双边关系注入新的时代内涵。[2]《习近平同韩国总统尹锡悦就中韩建交30 周年互致贺函》,新华社,2022 年8 月24 日,https://www.gov.cn/xinwen/2022-08/24/content_5706657.htm。在当今的世界百年未有之大变局下,随着韩国政局和中韩关系的发展变化,韩国的“中国观”已经逐渐演变成为“疏华”“远华”甚至“反华”的代名词,中韩关系存在着系统性的相互依存与认知异步现象[3]李熙玉:《韩朝关系, 韩中关系以及东北亚合作》,载《当代韩国》2008 年第4 期,第14—17 页。,尤其考虑到具有“反华亲美”倾向的部分韩国年轻一代在政坛发挥的作用正在逐步增强,如任其发展下去,中韩关系急速下降的趋势可能会继续,甚至不排除类似于中日关系那样自由落体般跌落。[4]王俊生:《中美在中国周边竞争对中日韩合作的影响》,载《日本学刊》2023 年第2 期,第77—98 页。中韩是一衣带水的邻邦,历史渊源深厚。两国睦邻友好关系对中国的发展和安全具有重要意义,而中国的发展对韩国也是巨大机遇,两国利益交融很深。现在,中国是韩国最大贸易伙伴,韩国也于2022 年成为中国第二大贸易伙伴国。数据显示,2022 年中韩双边贸易额达3623 亿美元,占韩国对外贸易总额的22%,显著高于韩国同其他主要贸易伙伴贸易额所占的比重。中韩两国经济互补性强,合作潜力巨大,广阔的合作前景将继续造福两国人民。[1]洪剑儒:《中韩经贸:深化互利合作,继续相互成就》,载《国际商报》2023 年10月11 日,第1 版。因此,中国应在总结历史经验、深入分析当前所面临问题的基础上,对症下药采取一些应对措施,努力推动韩国“中国观”向积极方面转化,以改善中韩关系健康发展的民意基础。

其一,中韩两国关系发展有内生动力和必然逻辑,应防范外部因素干扰,不搞意识形态划线,不受第三方影响。[2]《王毅同韩国外长朴振通电话》,中国政府网,2023 年8 月31 日,https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6901348.htm。当前,要着力防范韩国的“中国观”在未来引发意识形态上“反华”、政治上“恶华”、经济上“脱华”、文化上“远华”、军事上“抗华”等政治风险和地缘风险,采取切实措施缓和、减少韩国等周边国家的反华情绪,增强文化团结纽带、扩大经济合作、增加相互间共同利益,强化你中有我、我中有你的深层嵌套格局,与中国构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新经济发展格局相呼应,探索复杂国际问题条件下的中国方案,确保中国的外交利益。

其二,在政治安全领域,强化智库交流合作机制,防范韩国精英层的对华认知“脱轨”。应与韩相关智库及具有影响力或潜力的学者建立良好关系,尤其应加大对韩国青年一代中国和美国问题专家的关注,在中国主要智库中设置相关项目,以智库交流的形式邀请韩国专家学者和长期从事中韩关系相关工作的人员来华交流,让更多客观的声音在韩国传播[3]张蕴岭:《新形势下的中韩关系:挑战与选择》,载《国际问题研究》2023 年第1 期,第47—57 页。,推动其建立更加客观友好的“中国观”。

其三,在经贸领域,建立中韩经贸人员定期沟通交流机制。中国应仔细摸排寻找新时期中韩经贸合作的新空间,尤其是在5G、元宇宙、医疗、能源等方面的点对点合作。鉴于中韩近年来在科威特阿祖尔炼油厂和中缅油气管道等第三方市场的成功合作,两国应建立发展第三方市场合作的专门机制,加强优势领域和发展目标的相互对接。用好多边经济合作机制,深化中韩互利合作。针对中日韩三国产业关联度高、经济互补性强等特点,在RCEP 基础上,进一步提升货物贸易、服务贸易、投资自由化的水平和规则标准,打造“RCEP+”的自贸协定,并积极推动中日韩自贸协定谈判的早日重启。

其四,在民族文化领域,可挖掘两国共有文化意涵,打造共同文化产业。如举办特色鲜明的中韩文化产业博览会,吸引两国文化产业双向奔赴,让韩国民众能看到、听到真正的中国文化和中国故事。创新两国媒体沟通合作机制,除相互引进影视作品外,可共同主办或合作录制一些从中韩两国民众的视角介绍对方国家的节目,增进民众间的相互了解。

其五,在人文交流领域,进一步为强化中国国际传播影响力、提升中华文化感召力、提高中国形象亲和力、提高中国话语的说服力、筑牢中国国际舆论引导力而积极投入力量。如何跨越悖论鸿沟,对韩国的“中国观”进行反塑与重构,建立起具有中国特色的、实操性强的对韩传播影响体系、“友华”话语体系与舆论引导机制等,都是重要的课题。如此方能构建以对话和沟通为基础的高效率、高质量、正能量的新型外交关系,展现中国“可信、可爱、可敬”的国际形象。[1]宁赋魁:《不容乐观 不容放弃——中朝韩美俄日学者谈当前朝鲜半岛形势》,载《世界知识》2019 第22 期,第14—16 页。为此,应从重点群体入手,搭建长期交流平台,定期举行交流活动,逐步消除隔阂、增进相互了解,促进中韩关系的健康发展。