断陷盆地复杂地表潜山地震勘探技术研究与应用

李海东,王瑞贞,张学银,晏 丰,张万福,王冬雯,刘 颖,王金宽,王泽群

(1.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 华北物探处,河北 任丘 062552;2.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司研究院 华北分院,河北 任丘 062552;3.成都理工大学 环境与土木工程学院,四川 成都 610059)

1 引言

华北油田潜山勘探开发自20世纪70年代突破后,经历了四十多年的持续勘探,已经发现了任丘、南孟、龙虎庄、留北、苏桥等一批寒武系、奥陶系潜山油气田,累计探明储量超过5.5亿吨,最高年产量达到1 723万吨。潜山油气产量占油田总产量的60 %以上,面积较大、埋藏适中的潜山圈闭勘探程度很高,进一步发现新的规模储量难度较大[1]。

前人对渤海湾盆地潜山油气成藏进行了大量的研究,取得了丰硕的理论成果,如辽河油田建立的“变质岩、 花岗岩潜山内幕成藏理论”,华北油田提出的“隐蔽型潜山油气成藏理论”以及胜利油田提出的“多样性潜山成因、 成藏理论”均不同程度指导了潜山油气勘探[1]。随着勘探程度的不断提高,埋藏浅、构造容易落实、储集性能较好的岩溶孔洞型潜山已经勘探殆尽[2]。近年来,由于潜山勘探技术的提高和勘探思路的转变,冀中坳陷潜山内幕勘探不断获得新发现,华北油田在新一轮资源评价认为,冀中、二连富油凹陷剩余资源潜力仍然巨大,超深潜山、高阻抗体覆盖潜山及火成岩覆盖潜山勘探程度低,是下一步潜山勘探的重点[3,4]。面对新形势、新任务,切实开展针对华北探区复杂勘探目标的地震勘探技术研究,完善配套技术系列,形成断陷盆地复杂地表潜山地震勘探配套新技术意义重大。

2 勘探难点

华北探区主要包括渤海湾盆地冀中坳陷和二连盆地,都是典型的断陷盆地特征,构造复杂,断裂破碎[5,6]。此外,冀中探区多数的有利勘探部位处于城镇建设群带,改革开放以来,城镇化进程明显加快并取得显著进展,城市快速的规模化、现代化建设给该区油气勘探带来了更加复杂的地表地震勘探条件,油气资源的勘探力度与规模的加大与严苛的地表、地下勘探条件的矛盾日益突出。归结起来,目前华北探区潜山勘探受地表、地下勘探条件的影响,勘探难点主要体现在以下几个方面。

2.1 大型城矿区

以冀中坳陷为例,部分有利勘探目标地表为大型城矿区,城市复杂的地表条件,如建筑物、道路、管道等,不仅干扰严重而且影响炮检点的布设,受限于以往的勘探技术及仪器装备,出现了大规模的城矿区资料空白带,观测系统属性不均匀导致资料的缺失以及资料信噪比低,资料成果精度低导致规模化城矿区勘探、评价难以开展,整体勘探难以推动[7]。

2.2 深潜山

以往勘探技术针对潜山浅中层的勘探效果较好,但对于深潜山及其内幕效果不佳。深潜山及内幕地层埋藏深(≥5 000 m),地震波吸收衰减严重;波场复杂,准确成像困难。早期三维地震深层资料的信噪比都小于1,难以准确落实潜山及内幕圈闭,更无法对潜山内幕非均质性储层进行准确预测[8]。

2.3 高阻抗体覆盖潜山

高阻抗体覆盖潜山顶面波阻抗差异小,难以形成良好的波阻抗界面,分辨率低,使得地质目标识别困难,目前存在缺少融合处理的空变时差校正技术,处理成果资料分辨能力不够,高阻抗体覆盖潜山顶面反射难以识别,潜山裂缝预测精度低的问题。

2.4 巨厚火成岩覆盖区

巨厚火成岩覆盖区由于地表存在巨厚异常高速介质覆盖[9],往往得不到真实的近地表速度模型,静校正效果差,低信噪比区成像精度低,潜山非均质储层预测难度大。该类型勘探条件在华北二连潜山较为常见,二连潜山探明石油储量2.8亿吨,约占华北油田探明石油储量的20.4 %,潜力巨大,但该类难题长期以来影响着该区的勘探与开发进程。

3 关键技术

3.1 大型城矿区地震采集技术

3.1.1 复杂地表区激发点优化技术

3.1.1.1 “片激发” 采集、处理技术

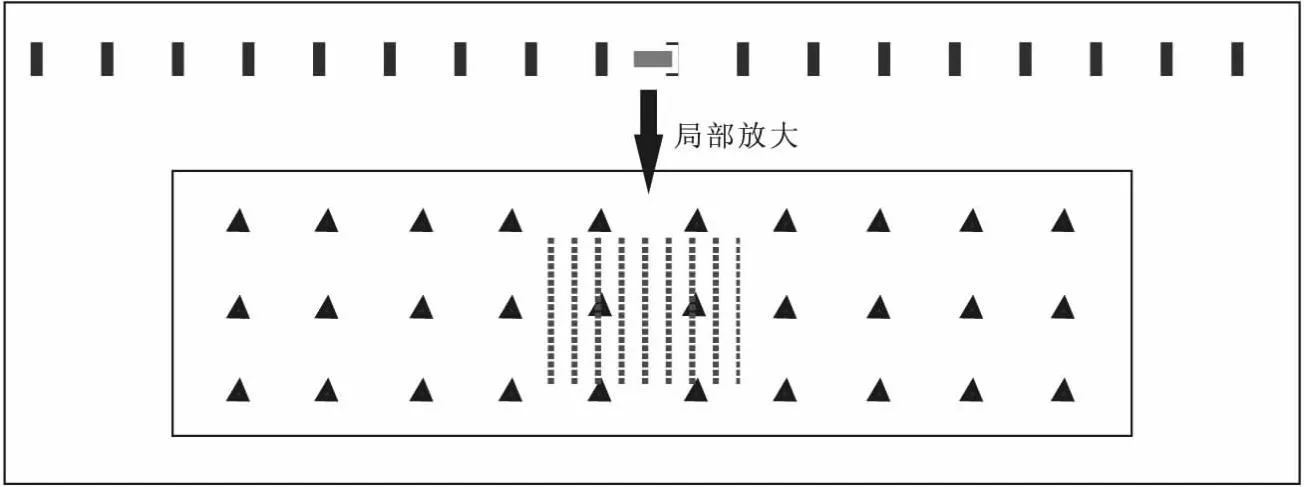

在野外采集阶段,以往只能通过逐段采集,沿排列方向多炮激发,用CMP(Common Middle Point,CMP)叠加剖面以反映这段的地质情况[10]。“片激发”采集改变了传统的施工模式,如图1所示,通过采集炮点片,排列不变就能反映该段的地质情况,大大提高了施工效率。

图1 片激发施工方式示意图Fig.1 Schematic diagram of segment shooting construction method

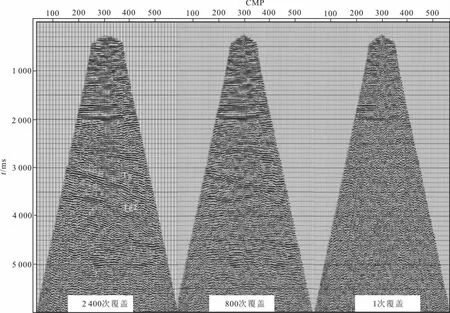

图2 “片激发”方式处理的任意覆盖次数CMP叠加资料Fig.2 CMP stack data with any number of coverage processed using the“segment shooting” method

在室内处理阶段,通过对排列段选取的单炮进行NMO(Normal Move Out,NMO)校正,可以形成共炮点域一次道集或多次道集(图2)。由于沿排列方向上炮点距较小,共炮点域的道集可以近似认为是排列段上连续的剖面。对比这种井炮和可控震源剖面,可以进行精确的量化分析,野外采集实现快速高效。

由于施工方式与常规采集施工方式的差异性,片激发采集的资料若按照常规处理流程会存在覆盖次数差异大、能量不均、叠加效果差等问题,而如图3所示,该项技术将一个激发片分解成若干个小激发片,然后再进行叠加形成超炮集,所得到的剖面一致性得到明显改善,能量及覆盖次数更加均衡。

图3 正常处理与超炮集处理叠加剖面效果对比Fig.3 Comparison of stacked profiles between normal processing and super shot set processing

3.1.1.2 基于自动避障的炮点预设计技术

一直以来,为了弥补城矿障碍区覆盖次数和开口问题,采用手工和软件相结合方法进行大面积加炮,由于算法的问题产生大量的冗余炮点,导致观测系统属性不均匀,造成对采集资源的浪费。

针对大型城矿区地表障碍物密集导致观测系统实施难度大的问题,基于KLSeisⅡ软件,研发了“地震采集工程实施模拟系统”,提高了炮点预设计的精度。在此过程中,一是提出了“就近+互补线”自动偏点方法,即按照“波场均匀性采样”原则,首先沿当前线就近偏移,然后再沿互补线就近偏移炮点,最大程度保持偏移距均匀分布,面元属性均匀性明显提高;二是提出了基于“贡献度”的炮点辅助加密方法。根据面元属性信息缺失情况,反向设计炮点位置,有效减少了炮点的冗余量,最大限度地降低加炮率。由图4可见,与目前主流设计软件偏移结果相比,本技术采用的软件偏移炮点后观测系统属性更加均匀。

图4 研发软件与主流软件偏移效果对比Fig.4 Comparison of deviation effects between programming software and mainstream software

3.1.2 基于PPV的激发参数设计技术

复杂障碍区施工时,激发产生的地震波可能会对炮点周边建筑物、地面设施造成损坏[11-13],一直以来也是业界的施工难题,该技术首次在国内开展了炸药震源、可控震源不同激发参数的PPV(PPV,Peak Particle Velocity,质点震动速度)测试。测试的仪器由记录仪和SIGMA节点仪器组成,同时采用三分量检波器接收,按着测试方案中距离的要求同时摆放多个检波器,将PPV记录仪放置在其中一个三分量检波器上,通过PPV记录结果与三分量检波器采集结果的标定,使PPV野外试验工作量大大减少。通过PPV测试,可以得出激发参数、炮点与建筑物距离、地表建筑物运动参数之间的关系曲线,对照《中国地震烈度表》和《建筑抗震设计规范》,即可选择合适的激发参数,确保安全施工。

3.1.3 “节点+有线”联合采集技术

目前“两宽一高”地震采集技术已成趋势,然而复杂的地表条件凸显了有线仪器在“两宽一高”应用中的局限性。反观节点仪器具有轻便、通过能力强的特点[14],能够很好地解决城市由于障碍物众多,有线排列绕道多,占用设备资源量大,布设困难等难题。因此有线仪器和节点仪器混合接收,可以充分集合有线、节点仪器的优点,使得地震数据采集施工更加灵活,具有较为明显的技术优势:大型城矿区三维采用“节点+有线”联合采集技术,城矿区内地表复杂区布设节点,地表通过能力强,方便施工;城矿区外地表简单区布设有线排列,监控背景噪音,提高资料品质,该技术有效解决了有线仪器在城矿区施工占用设备资源量大、布设困难、生产效率低等难题。

3.2 深潜山地震勘探技术

3.2.1 “两宽一高”与激发参数优化技术

超深潜山勘探目的层可达5 000 m以上,波场复杂,内幕断层难以准确归位。以华北探区杨税务潜山为例,其潜山内幕埋藏深度大,达到了6 000 m左右,且杨税务潜山带位于廊坊城区,地表施工环境极其复杂,鉴于复杂的地表、地下条件,需要较高采集密度和覆盖次数压制干扰,提高资料信噪比,因此采用“加宽排列片、加密接收线、加大排列长度”等方式,实施过程中,物理点的选择按照城区道路上采用震源激发,城中空地、城区外围采用井炮激发的原则进行,即廊坊城区的炮点距由50 m加密到25 m,接收线距由200 m加密到100 m,确保观测系统属性的均匀性及资料品质,保证了杨税务潜山及内幕资料的精确成像。廊坊城区设计覆盖次数达到800次,覆盖密度达到128万次/km2,重点勘探目标的横纵比达到0.9以上,实现了高密度、宽方位采集,有利于提高深潜山及内幕地震资料的信噪比及成像精度,满足OVT(Offset Vector Tile,OVT)域处理、叠前深度偏移、AVO(Amplitude Variation with Offset,AVO)含油气检测的需求。

3.2.2 OVT处理技术

针对奥陶系非均质性充分利用“两宽一高”大数据在OVT域进行处理工作,其中在OVT域处理环节,首次应用五维数据规则化,可消除城区变观引起的炮检距不均,并保留了方位角信息,具有更高的保真度,OVT域处理成果可以为杨税务潜山奥陶系开展各向异性特征分析或非均质性储层预测工作提供多维地震成果数据。

3.2.3 多尺度网格层析建模技术

针对潜山及内幕速度建模难度大的问题,开展多尺度速度建模攻关研究,即通过大尺度沿层模型优化控制速度背景趋势,通过井约束速度调整,进一步提高井旁速度精度,小尺度多方位网格层析修正层间速度细节,具体思路如下:与地质人员紧密结合,从建立地质层位模型入手,不断地优化修改层速度,并充分利用钻井信息进行约束,通过网格层析成像技术完成整体的速度建模,为深度偏移建立良好的基础。

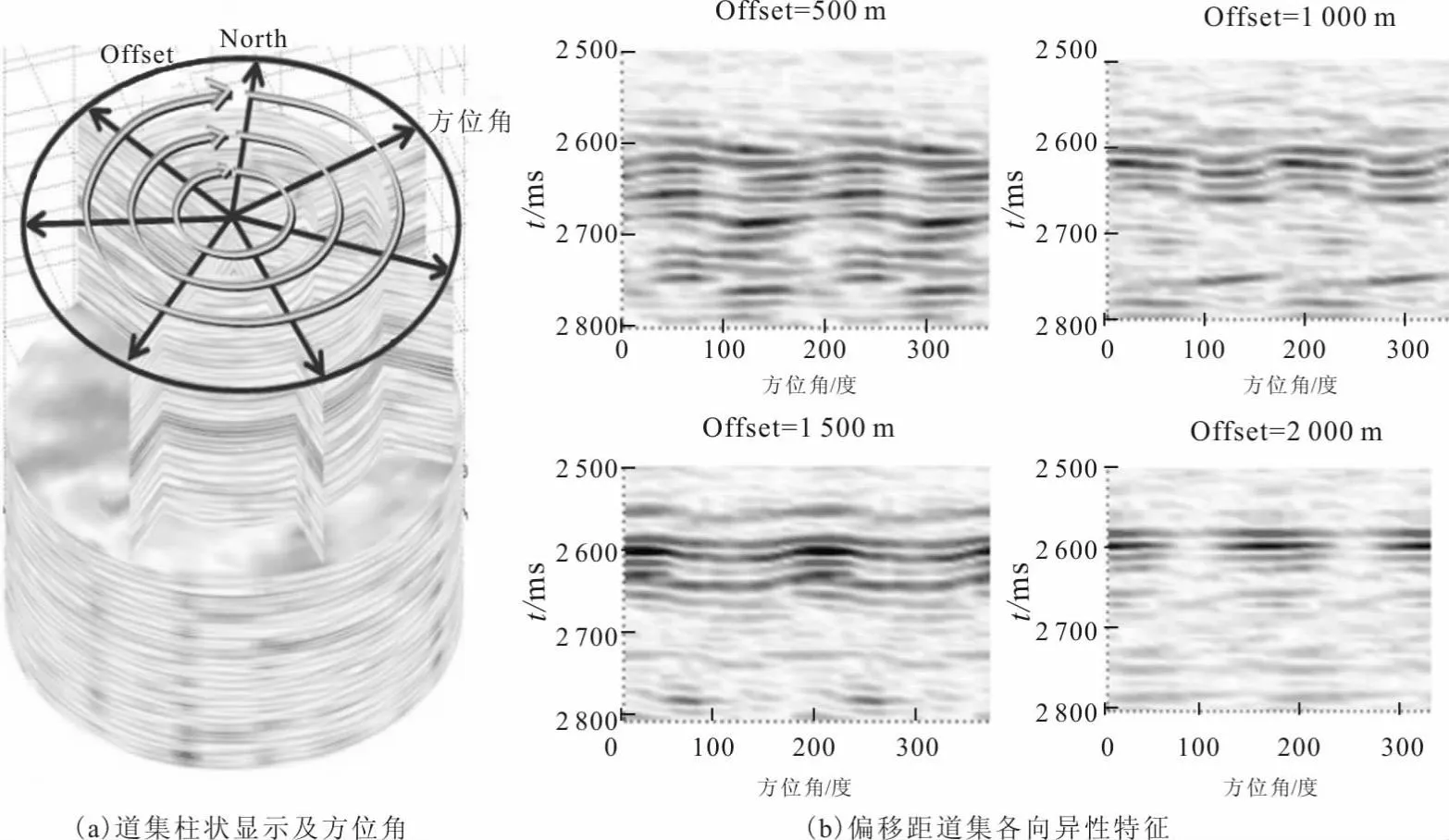

3.2.4 多维解释技术

该技术直接利用蜗牛道集为数据基础,在多维道集柱状显示的(图5a)基础上,抽取并分析方位角道集和偏移距道集的各向异性特征,进而对道集振幅切片和时差切片进行解读,进一步预测储层的各向异性强度,并绘制裂缝玫瑰图。沿层提取的道集振幅属性和时差属性有明显的各向异性特征(图5),将振幅和时差的变化分别编制时差属性玫瑰图(图6c)和振幅属性玫瑰图(图6d),实现了裂缝方位的定量预测。

图5 道集柱状显示及方位角和偏移距道集各向异性特征Fig.5 The columnar display of gathers and the anisotropic characteristics of azimuth and offset gathers

图6 道集同相轴自动追踪的时差及振幅平面Fig.6 Time difference and amplitude plane diagram for automatic tracking of event events in gathers

3.2.5 基于声波时差测井资料的地层层速度校正技术

目前国内外时深转换常用的方法是层位控制法、时深关系法。二者均忽略了因内部地层岩性、密度、埋藏深度等影响,无法精确描述层速度的纵、横向变化[15-17]。该技术利用单井各地层的平均层速度,求取各层平均层速度与测井层速度的比值作为校正因子,对原始声波时差测井曲线进行校正;然后利用校正后的单井层速度曲线进行速度建场得到层速度体;最后利用其结果对目的层位进行时深转换,提高了井间层速度预测精度,误差小于1 %。

3.3 高阻抗体覆盖潜山地震勘探技术

3.3.1 基于多道匹配追踪的近地表Q值反演及三维Q场建立技术

2010年 Wang 提出了多道匹配追踪算法,在多道模式下实施匹配追踪算法,以利用地震同相轴的侧向连续性,并且其间压制噪声在分解中的影响[18]。但在Wang的方法中,每次迭代提取的子波原子是被组内L个相邻地震道数据所共享的,虽然对应于组内的每一个地震道的提取原子都有相应的振幅参数,但是每道提取的子波原子的其他参数是完全相同的。这会导致不同的地震道的数据之间的差异性消失。

该技术对MCMP(MCMP:Multi Channel Matching Pursuit,多道匹配追踪)算法进行了改进。改进的算法获取的时频原子不仅包含利用相邻地震道同相轴的侧向连贯特性,而且还能适应地震道间不同的个性性质。改进的算法共需要四步:①对组内的平均地震道,并采用常规匹配追踪预算出一个匹配时频原子的参数;②采用多道模式来改进原子的参数;③根据每个地震道的个性特征来调整,得到适合于各地震道的时频原子;④计算每个地震道提取的原子的振幅值。

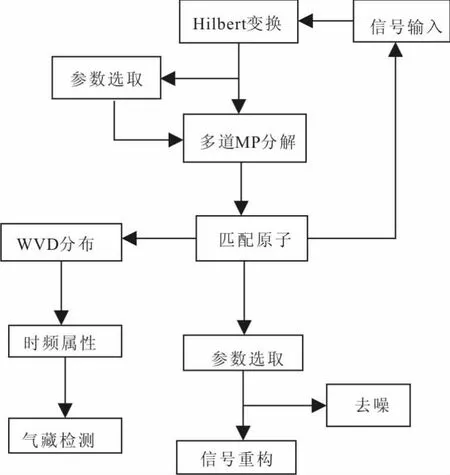

图7 多道匹配追踪时频分解的流程Fig.7 Flow chart of multi-channel matching pursuit time-frequency decomposition

图8 使用改进的MCMP 算法对合成剖面的重构结果和残量Fig.8 Multiple use of improved MCMP algorithm for reconstruction results of composite profiles and residual

利用改进的多道匹配追踪算法对处理地震数据有很多作用,如图7所示,可以根据多道匹配具有抗噪的能力来做去除随机噪声的处理,也可以与 Wigner-Ville 分布联合来求取高分辨率时频谱,也可以来提取频率属性。其中WVD是魏格纳-维尔分布。即,Wigner-Ville Distribution。

如图8所示,使用改进的 MCMP 方法重构的剖面效果较好,在残余剖面中基本只剩下随机噪声,不含任何有效信号。完成基于改进的多道匹配追踪的近地表地震信号的时频分析后,进行基于近地表地震信号的时频谱,逐点、逐炮进行近地表反演Q值(Q值,品质因子),随后将工区所有表层调查控制点反演的Q值进行合并,形成全区统一Q值数据体。结合近地表速度和地层结构,建立三维Q值模型。

3.3.2 多期次三维空变时差校正技术

由于同一区块不同期次采集三维由于采集年度跨度大,地表潜水面及低降速带变化较大,导致同一区块不同位置的两套资料时差校正量不一致。以往融合处理利用质控线互相关法求取平均校正时差,按照同一时差值进行校正,难以实现所有CDP(CDP,Common Depth Point,共深度点)点位的准确时差校正,导致融合结果资料子波一致性差,信噪比降低[19-23]。

针对连片融合处理单一时差校正存在的不足,采用基于空变的时差校正技术,提高子波一致性,进一步提高资料信噪比,本技术主要实施步骤分为两步:

1)互相关网格化时差调查:根据实际情况选取调查网格,构造变化剧烈时,采用100 m×100 m网格,构造变化平缓时,采用200 m×200 m网格,利用不同期次叠加地震道开展互相关时差调查分析,形成时差调查统计表;

2)克里金时差插值及校正:利用克里金插值技术将第一步形成的时差调查结果按三维处理面元生成每个CDP点的时差校正量,形成三维空变静校正量库。

应用插值得到的不同的静校正量库对校正好的不同期次的资料进行叠加检查,应用后,融合区空变时差问题得到完全解决,子波一致性得到改善,信噪比显著提高。

3.3.3 TTI各向异性叠前深度偏移技术

该技术采用处理解释一体化运作模式,处理与解释相结合,充分利用地质解释的层位建立时间域实体模型,并根据地质解释层位、近地表调查资料及测井速度约束速度变化趋势。尽量提高用于叠前深度偏移速度分析的叠前道集信噪比,以提高层速度反演的精度,使用叠前时间偏移速度建立初始的深度偏移速度场,再用沿层层析迭代偏移速度场。在进行速度模型迭代时,采用基于模型的层析成像反演法,逐层更新速度,在确保第一层的速度基本准确后再开始下一层,直到得到最终速度场,同时在模型优化过程中充分利用测井资料来约束速度场。在沿层迭代的层速度场的基础上进行网格层析处理,进一步地优化层速度模型,得到各向同性速度模型。利用井震误差求取delta 和epsilon并进行迭代,求得VTI各向异性参数,然后利用地震资料,提取出地层倾角和方位角信息,再结合各向同性速度模型求得各向异性速度模型,最后进行TTI各向异性叠前深度偏移。

3.3.4 地质统计反演及叠前裂缝预测技术

华北探区杨税务潜山奥陶系储层横向变化快、连通性较差、储层非均性强,因此针对杨税务潜山及潜山内幕储层预测及含油气检测工作,结合了构造演化特征及储盖组合研究,以高品质地震资料(含OVT处理资料)为依托,在精细潜山层位解释基础上,结合已钻井情况,开展地震属性敏感参数分析,优选预测方法,针对潜山及内幕主要目的层,开展精细地震属性分析、地震反演,预测潜山及内幕有利储层发育区,同时以录井油气显示为线索,通过测井与地震资料有机结合,提取适合含油气性检测的敏感参数,开展小时窗的含油气检测(如图9的AVO检测、衰频分析等)。该技术研究主要针对岩性和裂缝两种控制储层的因素,多种技术手段并用,包括叠前反演、神经网络反演、地震属性、五维数据解释、数值模拟等,预测了岩性和裂缝发育情况。

图9 杨税务潜山亮甲山组AVO油气检测平面Fig.9 AVO oil and gas detection plan of the Liangjiashan formation in Yangshui buried hill

3.4 巨厚火成岩覆盖区提高信噪比勘探技术

3.4.1 “两步法”地震—非地震联合静校正技术

华北探区二连盆地乌兰花凹陷地表存在大面积的高速火成岩覆盖区,资料信噪比极低,静校正问题成为提高信噪比的关键。以往的折射、模型、层析等静校正方法能解决高速出露地层静校正问题,但针对高速火成岩覆盖地表的静校正效果差,原因在于这种高速火成岩出露地表与常规的高速老地层出露地表是两种截然不同的静校正问题。二者相同点在于均为高速出露地表,而不同点在于前者下伏有低降速层,后者下伏没有低降速层。

通过分析认为,同时消除地表高速火成岩及下伏的低降速带对地震波旅行时的影响是解决该区域静校正问题的关键,因此,本次技术研究转变以往静校正处理思路,将静校正问题分解为两部分,即地表高速火成岩部分和下伏低降速带部分,采用“两步法”地震—非地震联合静校正技术解决地表高速火成岩覆盖区静校正难题。

首先,利用该区非地震勘探成果-地表火成岩厚度数据,结合地震单炮高速直达波速度,对地震数据进行炮检点时差校正,将原来山上激发接收的数据近似转变为山底激发山底接收的数据。然后,对校正后的数据进行初至拾取,此时要避免拾取高速直达波的初至信息,层析反演,计算转化后数据层析静校正量,进而实现了第二部分的校正。如图11所示,在“两步法”地震-非地震联合静校正技术基础上得到的攻关处理成果较老成果改善明显,为该地区静校正问题久攻不破的局面取得了突破。

图10 高速火成岩出露地表近地表结构与高速老地层出露地表近地表结构对比Fig.10 Comparison between near surface structure of high-speed igneous rock exposed surface and near surface structure of high-speed old stratum exposed surface

图11 新老叠前时间偏移成果对比Fig.11 Comparison of new and old PSTM

图12 线性噪声全方位识别压制示意图Fig.12 Schematic diagram of linear noise omnidirectional recognition and suppression

3.4.2 360全方位噪音压制技术

火成岩覆盖区噪音严重,该技术充分分析并利用原始资料中不同类型干扰波的振幅、频率、相干性等与有效波在时间、空间上的差异,在保幅保真的前提下,采用叠前多域多方法的系列去噪技术,压制干扰波,提高资料的信噪比。如图12所示,该技术利用了数据宽方位采集的特点分别在炮域检波线方向、检波点域炮线方向对其进行了识别压制,并取得了很好的效果。

4 应用效果

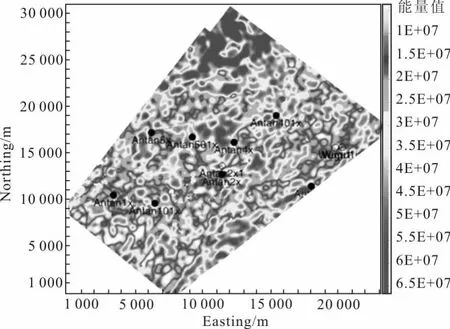

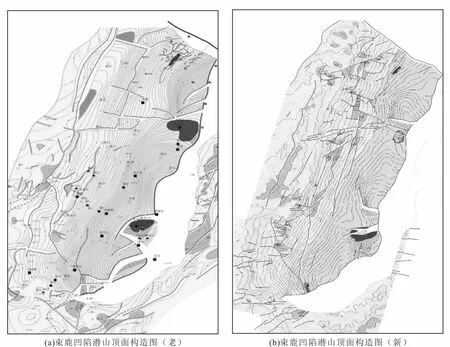

截至2019年,断陷盆地复杂地表区潜山地震勘探技术研究成果已在华北探区冀中坳陷、二连盆地9个三维地震采集项目中推广应用,应用成果显示复杂地表区潜山勘探地震资料频宽拓展了10~15 Hz,地震成果资料信噪比提高了2倍,如图13所示,复杂潜山及内幕深度偏移成像精度显著提高,潜山面埋深3 000 m以浅误差小于0.7%,3 000 m以深误差小于1 %。

基于以上技术应用,华北探区潜山圈闭落实程度得到了提高,非均质储层预测符合率达到79.5 %;落实圈闭20个,面积200 km2,提供并采纳井位15口,探井成功率达65 %,助推华北探区杨税务-泗村店潜山、束鹿斜坡带、乌兰花凹陷、巴彦河套盆地地区等多个潜山勘探领域取得突破[24]。

图13 复杂地表区超深潜山及内幕新老成果剖面对比Fig.13 Comparison of ultradeep buried hill and insider new and old achievements sections in complex surface areas

图14 束鹿凹陷潜山顶面新老构造图对比Fig.14 Comparison of new and old structural maps on the top of buried hill in Shulu depression

5 结论

1)依托于“采集、处理、解释一体化”技术系列的断陷盆地复杂地表潜山地震勘探技术,可有效解决华北探区大型城矿、深潜山、高阻抗体覆盖潜山及巨厚火成岩覆盖区资料信噪比低、成像精度低等问题。

2)高精度三维地震资料是潜山高效勘探突破的保障。通过利用高精度地震资料,精细落实潜山结构,准确预测潜山内幕有利储层,提高深潜山钻探成功率。

3)复杂地表区激发点优化技术、多道匹配追踪近地表Q值反演及三维建模技术、多期次三维空变时差校正技术、地震与非地震联合“两步法”高精度静校正技术、基于声波时差测井资料的层速度校正等断陷盆地复杂地表潜山地震勘探配套技术,提高了复杂潜山及内幕深度偏移成像精度、非均质储层预测符合率。

4)“十三五”期间,断陷盆地复杂地表潜山地震勘探技术为保障华北探区持续“增储上产”做出了突出贡献,随着成果认识的不断刷新、勘探技术及仪器装备的不断提高,该项配套技术将在“十四五”期间为华北探区油气稳步增长,保障能源安全中发挥更大的作用。