潮汕厝角中所蕴含的中国传统造物思想

杜梓超 周 滨

潮汕地区(以今广东省的汕头、潮州、揭阳三市为中心)地处中国大陆的东南隅,广东省的最东端,与福建省毗邻,潮汕文化是古代中原文化的南迁与本土文化以及海外文化相互交融形成的。[1]潮汕建筑华丽雅韵、雅俗共赏,从民间俗语“潮州厝,皇宫起”“京都帝王府,潮汕百姓家”中能感受到潮汕传统建筑的奢华,这种奢华主要体现在建筑序列格局和装饰工艺上。

“厝角”是潮汕地区对山墙角的一种称呼,即中国传统建筑封火墙的墙头角,封火墙具有防火、防风雨以及防盗功能,在《徽州府志》记载着何歆发明封火墙的治火效果:“自后六七十年无火灾,灾辄易灭,墙岿然不动。”[2]785“听观风水,阴阳五行。”潮汕建筑注重风水,厝角样式融入五行学说,衍生出五种不同形式的厝角。潮汕五行厝角现依据留存的赵氏始祖祠、郑大进府等明朝潮汕古建筑上看,五行厝角形成于明朝,在《明朝嘉靖年间的龙湖寨概貌图》中能看到五行厝角在潮汕地区已经很普及。(图1)

图1 《明朝嘉靖年间的龙湖寨概貌图》,图片来源于互联网

中国传统造物思想基本形成于春秋战国时期,主要受诸子百家思想及《周礼·考工记》的影响,二者奠定中国古代封建社会的基本造物原则。从秦汉时期开始,为躲避战乱,大量人口迁徙南方,使得中原文化融入潮汕地区,同时把先进的工艺技术和建筑设计带入当地。因此,潮汕地区建筑渗透着中原文化特色及传统造物思维。本文以潮汕厝角为例,浅析厝角中所蕴含的传统造物思想。

一、文质彬彬

“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”[3]38孔子所提出的“文质论”,在造物领域中“文”理解为外在表象,是器物的外形装饰;“质”理解为器物的内在功能,即实用功能。儒家的“文质彬彬”思想强调造物的形式与功能要和谐统一,避免造物坠入单边主义,明确造物的最终目标都是围绕人的需求和社会规则而创造。

潮汕厝角诞生普遍认为与建筑本身设计有关,潮汕地区的屋顶样式属于中国传统建筑形式中的硬山,为双斜坡人字形,便于排雨水,两边山墙则起防风防火作用。厝角的出现首先是起到遮挡风雨的作用,屋顶上两个坡面相交产生屋脊,屋脊与山墙衔接就形成一个墙角,衔接过的墙角会产生缝隙且常年易受风雨侵蚀,因此需要通过厝角去遮挡。其次随着社会的发展,审美要求提高,厝角的外观形式和装饰工艺逐渐丰富起来,外观线条更繁密、造型形式多变,装饰手法多样,使得厝角犹如画龙点睛般,成为建筑外观的传神之作。厝角的外观装饰和实用功能相融一体,这无不体现出造物者对儒家“文质彬彬”思想的诠释,如果造物只强调功能就显得器物过于粗糙、单一,相反造物只强调外在装饰就显得器物过于雕饰、花哨。

儒家思想注重社会伦理道德层面,因此“文质彬彬”不仅仅是单纯强调造物功能和形式的关系,其中还渗透着社会的伦理道德观念,强调社会关系的融合要与各个因素和谐统一。中国古建筑受封建社会的宗法等级制度影响,在建筑设计上常出现明显的阶梯式和强烈的层次感等外观特征。厝角外观同样受社会宗法制度影响,厝角由垂带、板线、板肚、腰肚组成,垂带即为屋顶的“垂脊”,厝角的垂带有着递增向上的叠层凹凸感,而厝角的板线沿左右两边倾斜而下,线层次分明且走向与厝角造型一致,而板肚和腰肚在装饰主题上也有所体现。(图2)潮汕地区多聚族而居,受中原宗族文化影响,注重长幼有序、尊卑有别的儒家伦理观,具有浓烈的宗族观念和昌盛的宗祠文化,宗祠建筑承当着众多祭祀礼仪活动,当地特别重视宗祠修建和装饰,以至于宗祠的厝角要比民居厝角更显奢华豪气,工艺装饰更为精致绚丽。潮汕厝角的外观结构和装饰构架有一套符合本地区文化的形式规范,从中映射出厝角还要符合人的精神世界与价值观念以及社会道德礼教等。

图2 宗祠厝角,杜梓超 摄

二、制器尚象

“制器尚象”源于《易传·系辞上》中提出“易有圣人之道四焉,以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占”[4]377。而在《易传· 系辞下》中对“制器尚象”进行的注解为:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”[4]389其中蕴含物象、意象的传统造物思维,物象即根据客观仿造,意象即在物象的基础上加入人的主观意识。物象即观自然之象,造物通过模拟外物形状来造物,如《淮南子·说山训》中“见窾木浮而知为舟,见飞蓬转而知为车,见鸟迹而知著书。以类取之”[5]243。潮汕五行厝角有金木水火土五种形式,此外延伸变体大幅水式、龙头楚花火星式、古木式等。(图3)当地流行这样的描述:“金者头圆而足阔,木者头圆而身直,水者头平而生浪、火者头尖而足阔,土者头平而体秀。”[6]106在五行学说中认为金为圆形、木为长方形、水为波浪形、火为三角形、土为正方形。[7]金最早是指石头且形似圆、树木身直形似长方、水流形平为波浪、火势形似三角、土地形阔而平,五行之形体现出古人对自然之象的认识,是古人对自然世界的观察与总结,可见五行厝角运用传统造物思维“制器尚象”中物象的取形原则。(图4)

图3 民居五行厝角,杜梓超摄

图4 五行厝角,在闽南、潮汕地区民居建筑山墙通常分为金、木、水、火、土五行及其派生形式,图片来源于互联网

“制器尚象”的意象是在物象的基础上作主观延伸,器物被视为一种象征,具有特定的象征意义,使器物具有造型美感外还有文化内涵,赋予器物更多的精神寓意和哲学思考,超越其实用功能而成为一种具有象征性的符号。在人类文明尚未成熟之际,科学技术落后,人类对自然世界的认识具有局限性,因此人类以“制器尚象”中的意象来敬畏自然,通过器物的寓意来寻找与自然世界的平衡。比如在宗祠和庙宇厝角上用火式厝角来寓意香火旺盛,厝角的装饰利用嵌瓷釉色的绚丽多彩与结合典故题材的叙事来表达出人对吉祥美好的生活向往,人物题材宣扬儒家“仁、义、礼、智、信”的五常之道以及民间传说中的英雄名臣、文人墨客、神话传说,用以处理作为个体间人与人、人与社会、人与自然的关系,是现实社会心理的映射和引导,反映人对扬正抑邪、乐观向上的精神面貌。(图5)板肚装饰一般为山水、花鸟,腰肚会以水草、草龙等题材来寓意吉祥平安与克火去灾,表达了一种追求和平生存的民间朴素情感。(图6)“制器尚象”通过其形象和符号传达一种美学观念、价值观念或者宗教信仰等,进一步丰富人们的审美体验和思考;既体现古人造物的取“象”原理,又充分发挥人的客观观察与主观想象,赋予“象”更为丰富的文化内涵,同时成为古代传统造物方式的灵感来源。

图5 祠庙垂带的人物题材装饰,杜梓超 摄

图6 板肚花鸟装饰,图片来源于互联网

三、天时地气,材美工巧

“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。材美工巧,然而不良,则不时,不得地气也。”[8]216《考工记》作为中国较早的手工艺造物著作,提出造物应当根据“天、地、材、工”四因素相结合,反映出先人对物质世界与自然规律的深刻认识和把握。

“天时地气”着重强调造物应当结合客观规律,比如造物要注重南北四季气候、温度湿度、土壤性质等,并学会利用本土资源优势造出符合本区域的器物。潮汕厝角在外形大小和材料选择上都与本地区气候密切联系,潮汕地区地处东南沿海,多台风暴雨灾害,因此潮汕厝角不像徽式马头墙,岭南镬耳山墙、方耳山墙等高大的山墙,而是呈现为小个低矮,其目的是减少受风面积。再而潮汕地区地处亚热带地区,靠海湿咸,建筑易受腐蚀,全年温度偏高,建筑易受日光暴晒,所以建筑材料需要进行特殊处理,厝角的材料选择以当地现有的贝灰、生土、沙等防雨水侵蚀的材料为主,其中贝灰最为特殊,贝灰在当地称为“壳灰”,位于沿海地区的潮汕,盛产贝类,贝类是制作贝灰的重要材料,其制作方式与制作石灰一样,贝壳经过800 度煅烧后加水发酵成为熟贝灰,加入熟贝灰大大提高建筑材料防侵蚀和抗高温能力。[9]人类自诞生那一刻起就一直围绕生存而考虑各方面的因素,因而古人造物思维总与生存环境紧密联系起来,方为更好地生存在自然世界中,而潮汕先人结合自然环境的利弊,合理地运用有利的条件来化解客观不利的影响,充分体现着《考工记》中“天时地气”的造物思维。

《考工记》中讲道:“燕之角,荆之干,妢胡之笴,吴粤之金锡,此材之美者也”,举例了燕地的牛角,荆地的弓干,始胡的箭杆,吴、越的金、锡,都有其各自的特殊和功能属性,不同地域不同地理气候所产生的材料各不相同,造物要突出材料的特殊和功能才能发挥材质之美。潮汕厝角在装饰构件上主要有灰塑和嵌瓷,分别装饰在垂带、板肚、腰肚等;潮汕灰塑的主要材料是灰泥,灰泥由贝灰、糖水灰、草根等材料进行制作,贝灰具有耐酸碱、高温又可防雨水。而潮汕地区自古盛产陶瓷,以宋代潮州“百窑村”现象可考证昔日风采,在生产的过程中产生大量废弃的彩色碎瓷片,慧眼的匠人就利用起来,产生名为“嵌瓷”的装饰工艺。嵌瓷题材众多、构图雄伟、色彩绚丽、质地坚实、久经风雨与烈日暴晒而不褪色,厝角无论是在主体上的材料还是在装饰构件上的材料,都是依据本地现有的资源,并且利用材料自身的独特性来形成更具地方特色的建筑。“工巧”着重强调的是工匠的工艺技术与主观创造,灰塑为岭南地区特有的民间艺术,潮汕灰塑有立体灰塑和浮雕灰塑,立体灰塑做法是先打骨架,再用纸根灰塑形后安装,而浮雕灰塑处理好上灰的位置后用草根灰塑形,在制作灰塑时工匠大都是现场制作,这就要求工匠要有娴熟的灰塑工艺。首先是造型能力,灰塑造型生不生动或花纹对不对称都是考验工匠的造型能力和手工能力;其次是对材料的理解和控制能力,灰塑在材料中的配比与塑形中的干湿控制都是考验匠人工艺水平,配比不当影响材料质量,干湿控制不当影响塑形;最后灰塑运用天然矿物颜料进行彩绘,这也考验匠人的色彩审美。(图7)在潮汕有一句话:“厝角头有戏出”,这戏的主角就是嵌瓷,嵌瓷主要用于宗祠的屋脊、垂带、飞檐上装饰。潮汕嵌瓷主要通过碎瓷片和灰泥镶嵌而成,有平嵌、浮嵌、立体嵌三种手法,嵌瓷跟灰塑一样都是要先立骨架塑形 ,再经过“剪饶”“贴饶”(当地叫法)和整体调整完成作品。“剪饶”就是剪取瓷片,工匠把完整的瓷器用工具敲碎,再根据裂开的碎片的形状再用钳子加工成想要的形状,此步骤难度大,有时要把瓷片剪裁得细如丝,稍不注意就会断裂,之后再“贴饶”,把瓷片一片一片往上贴,最后整体反复调整。(图8)在潮汕地区有的建筑装饰上会出现左右两种不同风格的工艺,那是两班工匠之间的“斗工”。所谓“斗工”,就是屋主请两班工匠各自区域施展自己的技艺,完工后进行审评,优胜者可获得额外的奖赏,这就促使工匠间的竞争,从而不断提到工匠的工艺水平。潮汕地区的工匠对材料的选择与工艺的追求体现出对“材美工巧”的深刻认识和准确把握,强调相对于客观自然人的主观能力,并运用这种能力协调二者之间的关系。

图7 灰塑,蔡海松 摄

图8 嵌瓷制作步骤,图片来源于互联网

四、中和之美

张国庆在《论中和之美》中论述到中和之美的哲学基础来源于先秦的尚中思想、孔子的中庸思想与先秦的尚和思想,他认为中和之美是一种以正确性原则为内在精神的普遍的艺术和谐观,一种辩证的艺术和谐观。[10]因此,造物的“中和”强调的是和谐、温和、相融的关系,此可体现造物的中和之境,也是造物对艺术追求的理想境界。潮汕厝角分民居厝角和宗祠庙宇厝角,两者大有不同,民居厝角的整体色调沉韵稳重,色彩搭配协调中和,整体呈现黑灰白色系,而外观装饰则根据家族的社会地位与经济状况或繁或简。(图9)相比民居,宗祠庙宇厝角的灰塑和嵌瓷工艺会更繁密,题材类别更广及色彩绚丽多姿。虽然宗祠庙宇的厝角色彩鲜艳,但屋体的色调和装饰也随之丰富,如屋瓦改为黄琉璃瓦,屋身会加入石雕、金漆木雕等工艺,所以整体呈现出温和协调之韵。清代刘熙载《书概》中写道:“书要兼备阴阳二气。大凡沈著屈郁,阴也,奇拔毫达,阳也”与“阴阳刚柔不可偏陂”,阳刚阴柔是中国古典美学的源远流长的传统命题。[11]288,304同理,造物思维认为融合阴阳美学,物之美有阳刚之美与阴柔之美,有色即为阳,无色即为阴,有色无色都是相对性的,色彩搭配、影调是否和谐统一都是“中和之美”传统造物审美的衡量标尺。

图9 潮汕村落,图片来源于互联网

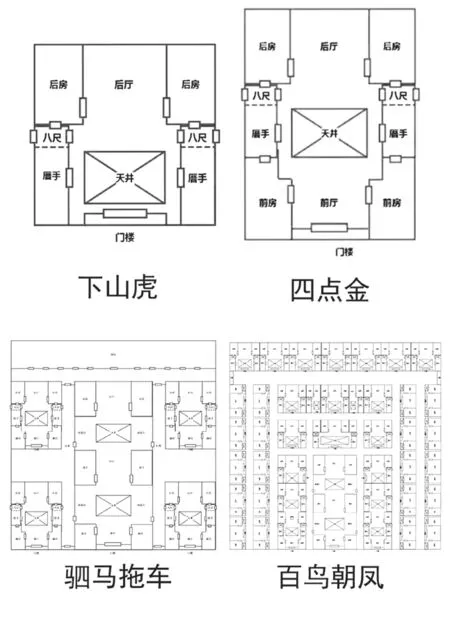

建筑师梁思成在其著作《中国建筑史》中提到:“中国建筑所最注重者,乃主要中线之成立。一切组织均根据中线以发展,其布置秩序均为左右分立,适于礼仪之庄严场合;公者如朝会大典,私者如婚丧喜庆之属。”[12]16-27表明中国建筑艺术最大的一个特点就是均称之美,“均”为建筑布局排列整齐划一,“称”为中轴对称大小相同,均称在视觉上具有稳重端庄的感觉,在心理上亦能使人保持平静和谐。潮汕厝角正侧面的布局上都是采取中轴对称式设计,如垂带和板线的走向与数量都是中轴对称,而厝角的装饰花纹及构件则采取相对性对称。远观潮汕民居的建筑群,所有的建筑民屋都是整齐排列,从而形成一个偌大的矩形空间,而厝角则以点状式均匀地分列在其中,无论是近观主体还是远观建筑群厝角都呈现出均匀对称的特点。潮汕民居建筑格局常有下山虎、四点金、驷马轩车和百鸟朝凤等,其中以下山虎和四点金格局最为常见,下山虎是三合天井式建筑,四点金则是四合院式建筑,而其他民居大多以四点金作为基本单元加以组合阵列成,不管是何种民居格局大都是以中轴对称,两边整齐排列,可见不管是厝角还是建筑整体,潮汕建筑都讲究平正中和。(图10)从整体布局、形状大小以及色彩搭配上潮汕建筑都渗透着儒家的“中庸”思想,以中庸和谐、中和之美的审美维度使得建筑本体产生浓郁的古典美和秩序美,这正是古代传统造物审美所追求的中和之美。

图10 潮汕建筑格局平面图,图片来源于互联网

五、天人合一

“天人合一”为中国著名的古典哲学理念之一,是中国古人反复实践总结而形成的哲学思维。“人法地,地法天,天法道,道法自然”道出老子对人与自然的关系,强调感悟自然,寻求人与自然之间的和谐关系,探索人与自然的精神契合。

中国古代建筑与自然环境的契合、与风水星象的运用无不体现出“天人合一”哲学思想。我国易经风水学祖师爷郭璞在《葬经》中讲道:“气乘风则散,界水即止。古人聚之使不散,行之使有止,故谓之风水。风水之法,得水为上,藏风次之。”书中的风水核心实质就是“乘生气”,用现代科学说法就是“能量场”,认为好的风水就是要凝聚这种“能量场”,也就是要藏风聚气,所以古人认为“山环水抱必有气”。[13]风水学是古人在自然世界中不断实践并总结出人与自然和谐共存的经验,潮汕民居住宅常常呈现出坐北朝南整齐排列的建筑群景观,因为潮汕地区三面环山一面向水中为平原,此在风水学上是为藏风聚气之地。潮汕地区山体大多呈东西、西北走向,母亲河韩江、榕江、练江三江大致呈东南走向,这与山体走向大致呈垂直关系,因此潮汕村落依据风水学“背靠山,前环水”的选址方式,把民居住宅方位定位坐西北朝东南,坐西北朝东南便于屋内采光,夏通海风、冬拒北风以达冬暖夏凉;潮汕地区风雨大多是从东南方向袭来,因屋体坐西北朝东南,厝角两边正面则朝向东西和东北,这样厝角减少风雨侵蚀的面积,厝角正面也相应得到保护。依山傍水、坐北朝南是潮汕先贤认识环境、利用自然环境的宜居之作,是对自然现象的正确认识和顺应天道。

五行学说这一哲学体系对中华文明影响极深,在建筑方面时常运用五行学说来确定建筑方位和室内布局。潮汕地区自古酷信风水, 堪舆学五行学说分为江西形势宗和福建理气宗,其中江西形势宗发源于丘陵地带,宋朝传至潮汕。[14]常有“七廖下潮汕”(七廖是江西形势派的后世传人)和江西三僚村(中国民间风水发祥地)“不到潮汕不出师”的说法,形势派注重观山水地势,认为不同山水有不同的五行属性,因地制宜,因形选择,因此厝角在五行上的选定常依据五行相生相克原理,由地理位置的五行属性来选定厝角的五行样式,以此来达到五行之间的平衡。古人把建筑作为人与自然的衔接点,其造物思维系围绕建筑、自然环境与人本身三者之间去展开的,而厝角结合五行学的相生相克原理,赋予建筑象征意义,用于趋吉避凶以达到精神上与建筑、自然环境的平衡和谐,无论是厝角的功能、装饰还是风水的运用,归根结底是古人对“天人合一”哲学思想的追求,从而成为古人的造物思想核心与精神实质。

六、结语

潮汕先人以传统造物思想为指导,创造了独具地方特色的厝角,这些建筑体现了儒家所倡导的“文质彬彬”形式与功能,以及“制器尚象”的取象原则。同时,他们也注重考虑“天时地利”的环境因素,在选择材料和工艺上讲究“材美工巧”,在建筑风格上追求“中和之美”,展现了潮汕先人秉持的“天人合一”的造物观,强调人、物与自然世界的和谐统一。正是在传统造物思想的影响下,厝角才拥有了丰富的文化内涵。

然而,随着社会的发展进步和事物的新旧更替,现代民居基本上失去了传统建筑的独特韵味。虽然现如今只有一些宗祠庙宇和旅游景点的建筑仍在使用厝角,其他场所已经很少见到。尽管如此,我们仍然可以从中总结出先人的造物思想,将其运用到我们当前和未来的设计与创作中,并延续与传承其中的精神内涵。