赤水河流域酱香型白酒经济共同体构建研究

黄小刚

(贵州民族大学 乡村振兴研究中心,贵州 贵阳 550025)

党的二十大报告明确指出,要“深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略,优化重大生产力布局,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系”[1],为区域经济发展布局提出了新要求。赤水河流域作为长江上游的重要支流之一,发源于云南省镇雄县,流经云南、贵州、四川三省,在四川省合江县汇入长江,是长江上游唯一一条干流没有修筑堤坝和电站的一级支流。流域沿线资源丰富,生态良好,白酒经济尤为发达,被誉为“美酒河”,白酒经济是赤水河流域经济重要而独特的业态之一。2022年1月,国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》,明确提出“发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地”[2],为赤水河流域以酱香型白酒为核心的区域经济协调发展提出了新目标。要实现以上新要求和新目标,就必须突破现有的流域经济发展现状,构建以酱香型白酒产业为核心的白酒经济共同体,优化跨区域产业协作与布局,推动白酒产业链优化升级,促进赤水河流域白酒产业集群化、高质量发展,助力赤水河流域世界级酱香型白酒核心区与主产区建设。

1 赤水河流域酱香型白酒经济共同体的内涵与特征

赤水河流域酱香型白酒经济共同体是以赤水河流域沿线区域为实践空间、以酱香型白酒产业为实践对象、以沿线各区域相关从业主体为实践主体,旨在增强沿线酱香型白酒经济综合实力和整体竞争力,兼顾各区域发展利益,实现经济效益、社会效益与生态效益有机统一的可持续发展共同体。“流域经济是一种以自然河流水系为基础,流域人、财、物资源配置为核心的亚区域和跨区域经济系统”[3],强调流域内的资源配置与跨区域经济发展。赤水河流域酱香型白酒经济共同体作为一种跨区域经济合作与发展组织形态,是赤水河流域经济在白酒产业领域的具体实践。

1.1 整体性与关联性

一方面,赤水河流域酱香型白酒经济共同体以实现沿线各区域的整体利益为目标,旨在推动酱香型白酒经济的整体性发展,强调对赤水河流域生态环境的整体性共同保护与治理、酱香型白酒产业的跨区域合作以及赤水河流域酱香型白酒品牌的整体性塑造与传播等。另一方面,赤水河流域酱香型白酒经济共同体是由沿线各区域,尤其是各酱香型白酒主产区共同构成的区域性经济共同体,各区域之间具有显著的经济关联性,这种关联性体现为酱香型白酒经济发展过程中的资源分配与竞争、产业合作与竞争、环境破坏与治理等。构建酱香型白酒经济共同体,需要从流域整体利益和行业整体利益出发,统筹协调好整体与局部之间的有机统一关系,避免在发展酱香型白酒经济过程中对环境的破坏和各区域之间“对资源的争夺导致的矛盾和冲突”[4]。

1.2 区段性与差异性

赤水河流域的区段性与酱香型白酒经济发展的差异性呈现出显著的相关性。赤水河流域在云南段(镇雄县、威信县)和四川段(叙永县、古蔺县和合江县),其酱香型白酒经济发展水平相对较低,而在贵州段(毕节市、金沙县、仁怀市、习水县、赤水市)的酱香型白酒经济发展水平相对较高,充分体现了赤水河流域酱香型白酒经济发展的区域差异性。郎酒所在的古蔺县虽然属于四川段,但是郎酒厂区所在地二郎镇地处赤水河畔,与习水县习酒镇仅一河之隔,与仁怀市茅台镇共同构成“酱香型白酒金三角”。这种区域差异性的形成,主要受流域沿线自然资源、环境特征、区位条件、发展历史与发展程度等方面的影响和制约。

2 构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体的现实价值

2.1 有助于形成高质量发展的区域经济新布局

构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体,有助于从国土空间体系层面推动构建赤水河流域优势互补、高质量发展的区域经济新布局。当前,整个赤水河流域酱香型白酒经济主要集中在贵州省金沙县、仁怀市、习水县和四川省古蔺县等上中游区域,孕育了茅台酒、习酒、郎酒、金沙回沙酒等知名酱香型白酒品牌。云南省镇雄县和威信县、四川省叙永县、贵州省毕节市等上游区域和贵州省赤水市、四川省合江县等下游区域白酒经济综合实力相对薄弱,总体呈现中间强、两端弱的发展局面。上游和下游地区对白酒经济参与程度并不是很高,而这些区域本身经济发展水平相对滞后,尤其是上游的镇雄县、威信县和毕节市大部分区域。如赤水河源头所在地镇雄县,属于传统的农业县,以竹产业、生猪产业等为主导产业,曾有56万贫困人口,是我国脱贫人口最多的县[5]。通过构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体,以酱香型白酒经济为驱动与引领,激发白酒产业规模经济和外部性效应,充分发挥镇雄县、威信县、叙永县、毕节市等上游区域的农业种植与生态环境优势和仁怀市、习水县、古蔺县等中游区域的酱香型白酒产业规模与市场优势,以及赤水市、合江县等下游区域的白酒经济后发优势与区位优势,从酿酒原料种植、白酒酿造、白酒包装材料生产加工、酒糟回收再利用等层面,通过产业转移与承接等方式,推动上游和下游区域从更多角度、更深层次参与酱香型白酒经济不同领域,形成赤水河流域上中下游既合理分工又协调发展的流域经济发展新布局,促进沿线各区域实现酱香型白酒经济利益共享与区域经济发展。

2.2 有助于形成竞合有序的白酒经济新格局

白酒经济涉及农业、工业、交通运输业、商业、科学技术等多个国民经济体系的物质与非物质生产部门,具有较强的经济带动效应。构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体,有助于从国民经济体系层面推动形成赤水河流域竞合有序的白酒经济新格局。一是从纵向的酱香型白酒产业链层面,结合各区域土地、生态、劳动力、基础设施等资源优势,不断发展和完善糯红高粱种植、白酒酿造、包装设计、市场营销、物流运输、仓储管理等酱香型白酒产业链不同环节,通过酒体研发、品牌创新、标准制定等产业链前端的持续创新推动酱香型白酒产业链不断补强与升级,完善电商、仓储、包装、物流、金融等酱香型白酒产业配套服务,形成酱香型白酒产业链上中下游彼此分工协作的白酒经济新格局,为世界级酱香型白酒主产区与核心区建设以及全国重要的酱香型白酒生产基地建设厚植产业基础。二是从横向的行业整合与跨界融合层面,加大小微酒企兼并整合力度和“弱散乱污”酒企整治强度,推动酱香型白酒产业有序健康发展;加强酱香型白酒产业与旅游产业、互联网产业、直播电商产业等不同业态之间跨界融合发展,推动酱香型白酒产业转型升级,从而形成以酱香型白酒产业为核心,多元业态融合发展的现代酱香型白酒经济新格局。

2.3 有助于形成流域生态环境保护的新动力

白酒与生态环境之间有着天然的共生关系,正是赤水河流域独特的自然生态环境,造就了白酒香型、品味的地域空间差异[6],成就了赤水河流域酱香型白酒原产地与核心区的经济地位。构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体,有助于从酱香型白酒经济利益共享的视角赋予赤水河流域沿线各区域共同保护生态环境的新动力。当前,赤水河流域沿线各区域对流域生态环境的保护主要基于共同立法保护和生态补偿两个方面。如2021年5月,云南、贵州、四川三省人大常委会分别审议通过了“关于加强赤水河流域共同保护的决定和各自省份的赤水河流域保护条例”,并已于2021年7月1日同步实施[7],将赤水河流域生态环境保护升级到流域区域共同立法、共同保护的新高度。2023年2月,作为赤水河流域流经的主要区域和酱香型白酒的发源地与核心区,贵州省再次印发了《贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例》,并于2023年3月1日起正式施行[8],成为保护酱香型白酒生产环境、保障酱香型白酒产业高质量发展的专门性立法。生态补偿作为连接经济发展与生态环境保护的重要纽带,是解决相邻区域之间以及更高层次上生态保育问题的关键,是一种“以保护和可持续利用生态系统服务为目的,通过经济手段,调节相关各方之间利益关系的制度措施,是一项基于‘保护者受益,利用者补偿,污染者受罚’原则的环境经济政策”[9]。早在2014年,贵州省就出台了《贵州省赤水河流域水污染防治生态补偿暂行办法》,对赤水河流域在贵州省境内所流经的毕节市七星关区、金沙县、大方县、仁怀市、习水县、赤水市等区域生态环境考核与补偿进行了规定[10]。2018年3月,云南、贵州和四川三省共同出资2亿元设立赤水河流域水环境横向补偿资金[11],三省根据各自断面水质情况以获取或扣除相应的生态补偿资金。通过构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体,充分发挥酱香型白酒产业极强的产业带动效应和广泛的国民经济覆盖范围,整合流域沿线各区域优势资源,共同发展酱香型白酒经济,共享酱香型白酒经济利益,共建酱香型白酒经济生态,将有助于以区域经济发展和利益共享的内在动力倒逼和驱动沿线各区域更加自觉、更加积极地保护赤水河流域生态环境,赋予赤水河流域生态环境保护的经济驱动力。

3 构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体的基础条件

3.1 赤水河流域白酒经济交往历史悠久

赤水河流域沿线区域酿酒历史悠久,且自古以来就有着广泛而持续的白酒经济交往历史。早期就以赤水河中下游的习水、泸州等地区为核心孕育并形成了较为发达的白酒经济。到明清时期,伴随川盐入黔、皇木进京、铅铜运输等赤水河流域航运与商贸活动的开展,推动了赤水河沿线各地区之间的联通、交流与发展,以古蔺县二郎镇、仁怀市茅台镇、金沙县等为代表的川盐运输集镇和商贸中心迅速崛起,大量人流、物流的汇聚,带来了不同地区之间白酒酿造技术的交流、传播以及饮酒需求的扩张,进而促进了白酒经济在这些新兴集镇和商贸中心的发展,推动了白酒经济沿赤水河流域的空间拓展。明清时期,赤水河流域白酒经济的发展已经突破了早期以习水、泸州为核心的散点分布状态,逐渐形成了以下游的泸州、赤水,中游的习水、古蔺、仁怀以及上游的金沙等为核心的线性分布与发展格局,并一直延续至今。在整个赤水河流域白酒经济发展历史进程中,各主要酿酒区域之间有着密切的酿酒技术交流与经济交往关系,如民国时期茅台“荣和烧房”酒师张子兴、“成义烧房”酒师郑银安对郎酒酿造的技术指导以及茅台酒师刘开廷对金沙“慎初烧房”(今金沙回沙酒的前身)的技术指导,都一定程度上推动了以茅台为代表的酱香型白酒酿造技艺在二郎和金沙的传播与发展,董酒创始人程明坤在研究酿制董酒的初期亦曾亲赴茅台购买酒糟等。赤水河流域沿线各区域之间长期的白酒经济交往历史培育和构筑了各区域之间牢固的白酒经济关系,积淀了共同的白酒文化基因,赋予了构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体深厚的文化底蕴和历史基础,而该共同体的构建,正是对赤水河流域白酒经济整体性发展的历史传承与延续。

3.2 赤水河流域酱香型白酒产业基础厚实

一是赤水河流域白酒香型集中表现为独特的酱香型。赤水河流域共同的自然生态环境、相同的酿酒原料和酿造技艺,造就了以茅台酒为代表的酱香型白酒,该区域也因此成为我国酱香型白酒的发源地与主产区。除了董酒作为药香型白酒代表之外,整个赤水河流域白酒香型大都集中呈现为酱香型,是目前我国白酒十二种香型中的典型香型之一。二是赤水河流域酱香型白酒产业规模较大且集群化明显。赤水河流域酱香型白酒产区主要集中在上游的金沙县和中游的仁怀市、习水县、古蔺县等区域,拥有茅台酒、国台酒、珍酒、习酒、金沙回沙酒、郎酒等众多知名酱香型白酒品牌。这些区域酱香型白酒产业发展时间久、规模大、基础好,是赤水河流域酱香型白酒产业发展的核心区。其中,金沙县、仁怀市和习水县三大酱香型白酒产区2022年实现白酒产值分别为38.79亿元[12]、897亿元[13]和185亿元[14],古蔺县2021年全县白酒产值为195亿元[15]。三是赤水河流域酱香型白酒产业配套设施持续健全。随着酱香型白酒产业快速发展,酿酒原料种植基地、包装材料园区、物流运输园区等相关的产业配套设施也得以不断完善,酱香型白酒研究机构、技能培训与考评机构、技能型白酒专业人才培养机构等理论研究与人才培养机构不断健全,为酱香型白酒产业高质量、可持续发展提供了人才支撑。

3.3 赤水河流域酱香型白酒经济发展态势趋好

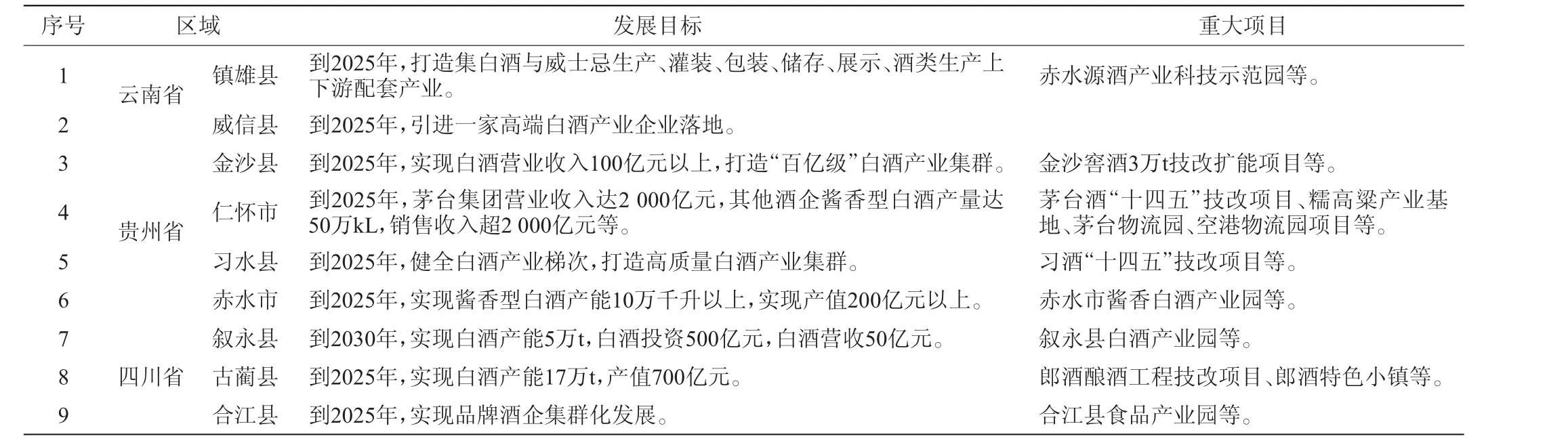

近年来,在酱香型白酒市场发展“热潮”和国务院强调“发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地”的政策利好驱动下,推动了赤水河流域酱香型白酒产业迎来新的发展高潮。贵州省作为赤水河流域酱香型白酒产业原产地与主产区,印发了《贵州省“十四五”战略性新兴产业集群发展规划》,明确提出“到2025年,白酒产量达到60万kL,酱香型白酒产业集群总产值达到2 500亿元。”[16]。此外,赤水河流域沿线各县市也更加重视并布局发展酱香型白酒产业,制定了系列发展目标与政策,以推进酱香型白酒产业集群化、高质量发展。

表1 赤水河流域沿线主要区域“十四五”时期酱香型白酒产业发展目标概览Table 1 Overview of sauce-flavor Baijiu industry development goals in major regions along the Chishui River basin during the"14th Five Year Plan" period

4 构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体面临的主要困境

4.1 赤水河流域酱香型白酒经济发展“行政壁垒”问题突出

赤水河流域酱香型白酒经济共同体在地域空间上涉及云南、贵州和四川三省多个县市,该共同体的构建与实施需要以上区域的共同参与和建设。在现行行政区划的影响下,赤水河流域沿线各区域在发展酱香型白酒经济过程中更多是基于本区域经济社会发展和政绩目标等视角而出台一系列支持本区域酒业发展的规划、政策和措施,地方保护主义现象明显,行政壁垒问题突出。如云南省镇雄县凭借赤水河发源地而提出打造“赤水源”白酒产业项目[17],贵州省金沙县提出打造赤水河上游金沙产区概念[18],四川省古蔺县提出打造“赤水河左岸、中国酱香型白酒之乡”[19]品牌集群等。由于缺乏从赤水河流域的区域整体和酱香型白酒的行业整体视角对赤水河流域酱香型白酒经济共同体进行合理的制度设计与机制构建,各区域出台的一系列措施一定程度上“阻碍了生产要素和产品的有效配置与自由流动,导致区域内整合协同优势无法充分发挥”[20],不利于赤水河流域酱香型白酒经济的整体性发展。

4.2 赤水河流域酱香型白酒经济发展“区域分隔”特征显著

赤水河流域酱香型白酒经济共同体是基于沿线各区域整体利益的共同体,如果有任何区域不能从该共同体建设中获得发展、得到实惠,将不是真正以区域整体利益为中心的共同体。然而,受区域条件、产业基础、政策导向等多重因素影响,赤水河流域沿线各区域之间酱香型白酒经济发展“区域分隔”显著,总体呈现出中间强、两头弱的格局,具体表现为贵州省仁怀市、习水县和四川省古蔺县等中游区域发展强劲,而云南省镇雄县、威信县,贵州省毕节市、赤水市和四川省叙永县、合江县等上游和下游区域发展相对滞后。一方面,上游和下游区域酱香型白酒产业基础薄弱、规模较小、技术不足、配套欠缺,且无大规模酒企或知名品牌带动,成为酱香型白酒产业高质量发展的明显短板。另一方面,上游的金沙县,中游的仁怀市、习水县和古蔺县酱香型白酒产业基础厚实、规模较大、技术全面、配套完善,形成了较为全面的产业体系、组织结构和品牌体系。赤水河流域上中下游各区域之间酱香型白酒产业发展显著的“区域分隔”特征形成的原因,既有“自然条件、历史、偶然因素、规模经济和外部性、企业组织结构、竞争和创新”[21]等因素,也有各区域基于地方保护的发展政策使然。这种产业发展“区域分隔”的存在,使得人才、技术、资金等资源高度集中在仁怀市、习水县等酱香型白酒产业发展更为发达的几个区域,一定程度上阻碍了沿线各区域对土地、生态、劳动力等酱香型白酒经济发展所需资源的科学规划与合理利用,不利于文化交流、技术合作和产业合作,制约了酱香型白酒经济外部性效益及其对周边区域辐射功能的发挥。

4.3 赤水河流域酱香型白酒经济发展“公地悲剧”问题凸显

“公地悲剧”理论是由英国学者加勒特·哈丁(Garrit Hardin)于20世纪60年代提出,认为人口过度繁殖、全球气候变暖、水土污染等问题是公地条件下导致的过度开发、过度排放和过度生育的悲剧[22]。公地悲剧是指“具有使用上的竞争性但不具备,或者缺乏排他性产权的公共资源,被过度使用的情形。”[23]。赤水河流域酱香型白酒产业的“公地”属性突出,集中体现为“赤水河”、“美酒河”、“酱香型白酒”、“酱香型白酒核心产区”、“独特生态环境”等公共资源的开放式广泛使用。赤水河流域作为一个相对封闭且有限的“公地”空间,存在着资源和空间的双重硬约束,而且该“公地”空间是未加管理的、开放进入式的,任何人、任何企业都可以在该“公地”空间使用公共资源,用以发展酱香型白酒经济。同时,这些使用者作为遵循个体理性的“经济人”,以个人利益最大化作为行动的决策参考很少,甚至根本不会考虑行动给他人和社会带来的集体利益损失,从而进入“哈丁”所创建的“无限扩大放牧量-全体毁灭”的公共牧场模型“死胡同”中。随着赤水河流域白酒企业规模的不断增长,以及大量资本和白酒相关行业的涌入,赤水河流域酱香型白酒经济竞争日益激烈[24],产能过剩、资源紧张、行业内耗、生态承载力不足等问题显现。尤其是在个体利益最大化的驱使下,赤水河流域有限的公共资源被“未加管理”地攫取使用,严重威胁着整个酱香型白酒产业的可持续健康发展。

5 构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体的实践路径

5.1 建立合作机制,为构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体提供制度保障

赤水河流域沿线各区域应加强酱香型白酒经济共建、共享、共赢这一发展共识,打破行政区域和条块分割的局限,以酱香型白酒经济为核心,构建以赤水河流域酒类企业为基础,以金沙县、仁怀市、习水县和古蔺县四大酱香型白酒主要产区为引领的“酒企-产区-共同体”三级合作机制与管理制度。一是建立促进赤水河流域酱香型白酒经济共同体发展的法规体系,如《赤水河流域酱香型白酒经济共同体发展条例》等,以破解共同体构建中相关法规缺失的困境和行业发展的“公地悲剧”,促进共同体合法化、规范化发展。二是优化赤水河流域酿酒生态环境保护体系。不断健全以《贵州省赤水河流域酱香白酒生产环境保护条例》等为代表的环境保护立法、流域生态补偿、流域地方政府及酒企环境整治、流域龙头酒企参与环境治理等措施,构建立体化、多方位、多主体的流域生态环境保护与治理体系。三是健全酱香型白酒技术研发、交流与合作机制,建立技术研发、交流、分享与合作平台,发挥“技术外溢”的积极作用,推动酱香型白酒技术创新与发展。四是完善酱香型白酒文化交流与传播机制,建立赤水河流域酱香型白酒文化研究、交流与传播平台,从整体上厚植赤水河流域酱香型白酒文化底蕴,增强文化软实力和竞争力。五是完善赤水河流域酱香型白酒品牌塑造与传播机制,加强赤水河流域酱香型白酒这一区域性品牌的塑造、运作、管理与传播,提升赤水河流域酱香型白酒地理标志品牌知名度和影响力,形成整体性区域品牌、产区品牌和企业品牌的良性互动与价值互构。

5.2 健全产业体系,为构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体夯实产业基础

围绕酱香型白酒产业链的补强与拓展以及跨区域产业合作,不断建立健全现代化酱香型白酒产业体系,为赤水河流域酱香型白酒经济共同体筑牢产业之基,促进赤水河流域酱香型白酒经济共同体现代化、高质量发展。一是建立酱香型白酒标准体系。从“分类标准、术语标准、产品标准、工艺标准、品质表达标准、职业标准、标签标注标准、社会责任标准”[25]等方面全面构建现代化酱香型白酒产业标准体系,促进酱香型白酒产业标准化、规范化发展。二是健全酱香型白酒产业供应链体系。以现代化数字技术为支撑,不断健全和优化酱香型白酒产业供应链体系建设,推动酱香型白酒产业供应链体系数字化、可视化、可溯源。通过创新强链、配套补链、拓展延链,促进供应商、制造商、分销商、零售商之间的有机联结,推动酱香型白酒产业供应链体系更加健全、更加科学。三是完善酱香型白酒产业配套体系。通过建立稳定的有机高粱种植基地、提升包装材料创意设计与生产加工产业发展水平、强化行业媒体及相关自媒体发展规范与传播能力、健全产品质量检测体系、优化酱香型白酒金融支持体系、完善酱香型白酒仓储管理与物流运输等配套服务,持续健全酱香型白酒产业配套体系。四是强化酱香型白酒产业跨界融合发展。结合企业发展实际,通过建立酱香型白酒庄园、主题小镇和主题景区,打造酱香型白酒主题演艺和节庆,开发酱香型白酒主题文化旅游路线等,推动酱香型白酒产业与文化旅游产业融合发展;开设直播账号,发展酱香型白酒直播电商等。

5.3 加强区域联动,为构建赤水河流域酱香型白酒经济共同体破除区域限制

通过跨区域要素流动与产业合作,增强赤水河流域沿线区域之间酱香型白酒经济的联动与合作关系,真正形成共建、共享、共赢的发展格局。一是统一规划,科学布局,共同制定赤水河流域酱香型白酒产业的顶层设计与整体规划,为赤水河流域酱香型白酒经济的整体性和跨区域联动发展提供战略性、长期性规划与指导。二是完善酱香型白酒产业跨区域合作机制。通过产业转移与承接等方式,加强酱香型白酒产业跨区域资源整合与产业合作,既缓解酱香型白酒主产区在国土空间、市场竞争、劳动力和生态承载等方面的压力,又为承接区域带来经济社会发展的新机遇,缓和赤水河流域酱香型白酒经济“区域分隔”困境,促进酱香型白酒经济沿赤水河流域的带状拓展、产业共建与利益共享。如上游的镇雄县、威信县承接仁怀市的糯红高粱种植产业,下游的合江县承接仁怀市因国土空间限制、生态环境保护等因素而转移出来的小微酒企等。三是健全赤水河流域酱香型白酒人才培养与联动机制。重点依托茅台学院、贵州大学酿酒与食品工程学院、贵州食品工程职业学院等机构,完善赤水河流域酱香型白酒职业教育、专业培训、师徒传承等人才培养体系,为赤水河流域酱香型白酒经济共同体的发展培育更多酿酒师、酿造工程师、品酒师、评酒员、质检员等专业技术人员。同时,健全跨企业、跨领域、跨区域人才交流与联动机制,培育更多多元化、复合型酱香型白酒人才。

6 结语

经济共同体是优化区域资源配置,加强区域经济合作,提升区域经济综合实力和整体竞争力的有效方式之一。赤水河流域酱香型白酒经济发展历史悠久、产业基础厚实、区域联动频繁,为构建经济共同体奠定了坚实基础。赤水河流域酱香型白酒经济共同体的建设与发展是一个不断变化的动态过程,需要根据宏观的经济社会发展背景和酱香型白酒产业发展实际进行持续调适,进而持续推进该经济共同体可持续健康发展,促进赤水河流域酱香型白酒经济转型升级与高质量发展。

——美丽赤水河