留美学人去留选择与职业生涯的心态史考察

——以留美科协核心成员为例

付美榕 何诗田

(1.北京外国语大学英语学院,北京100089; 2.中国科学院大学人居科学学院,北京101408)

“二战”后期,国民政府为储备战后建设人才积极推动留学教育。 教育部、交通部和经济部相继举办考试选拔留学和实习人员。 1944 年至1949 年,共有5000 多名中国学子赴美深造,其中理工类学生约占80%[1],他们大都怀有“科学救国”和学成归国的志向。然而,国内外局势突变,使留美学人面临艰难抉择。 至1959 年,共有1000 多人回国,未归者大都留在美国。 学界对抗战后期中国赴美留学潮已有广泛讨论,但研究视角尚需拓展,尤为缺乏对留美学人心灵历程的分析。 作为心理历史学(Pycho-History)的一个流派,心态史学(History of mentality)研究历史上某一群体的心态结构及其演变过程和趋势,包括该群体共有的观念和意识与当时环境的关系[2]。 心态史通常采用历史分析法,基于个人叙事呈现群体心态,使历史人物“活”起来。 本文从心态史的视角探究二战后期赴美深造的中国学子的人生经历,研究对象为留美中国科学工作者协会(简称“留美科协”)核心成员65 人(表1)。 1949 年6 月,留美科协在美国匹兹堡正式成立,其目标是“争取团结更多的留学生回国,为发展中国科学技术而努力”。 至1950 年9 月19 日解散时,留美科协已在美国30 多个城市设有分会,会员总计700 多人[3]。 鉴于留美科协在归国动员方面的主导作用,可以推测,其核心成员将以身作则,率先归国。 实际情况是否如此? 哪些因素影响了留美科协核心成员的去留选择? 归国者和未归者的职业轨迹如何? 其心态和行为何以形成? 本文基于传记、访谈录、回忆录等史料为上述问题寻找答案,揭示冷战时期留美学人的命运和心态,以期为中美教育交流史研究提供参考。

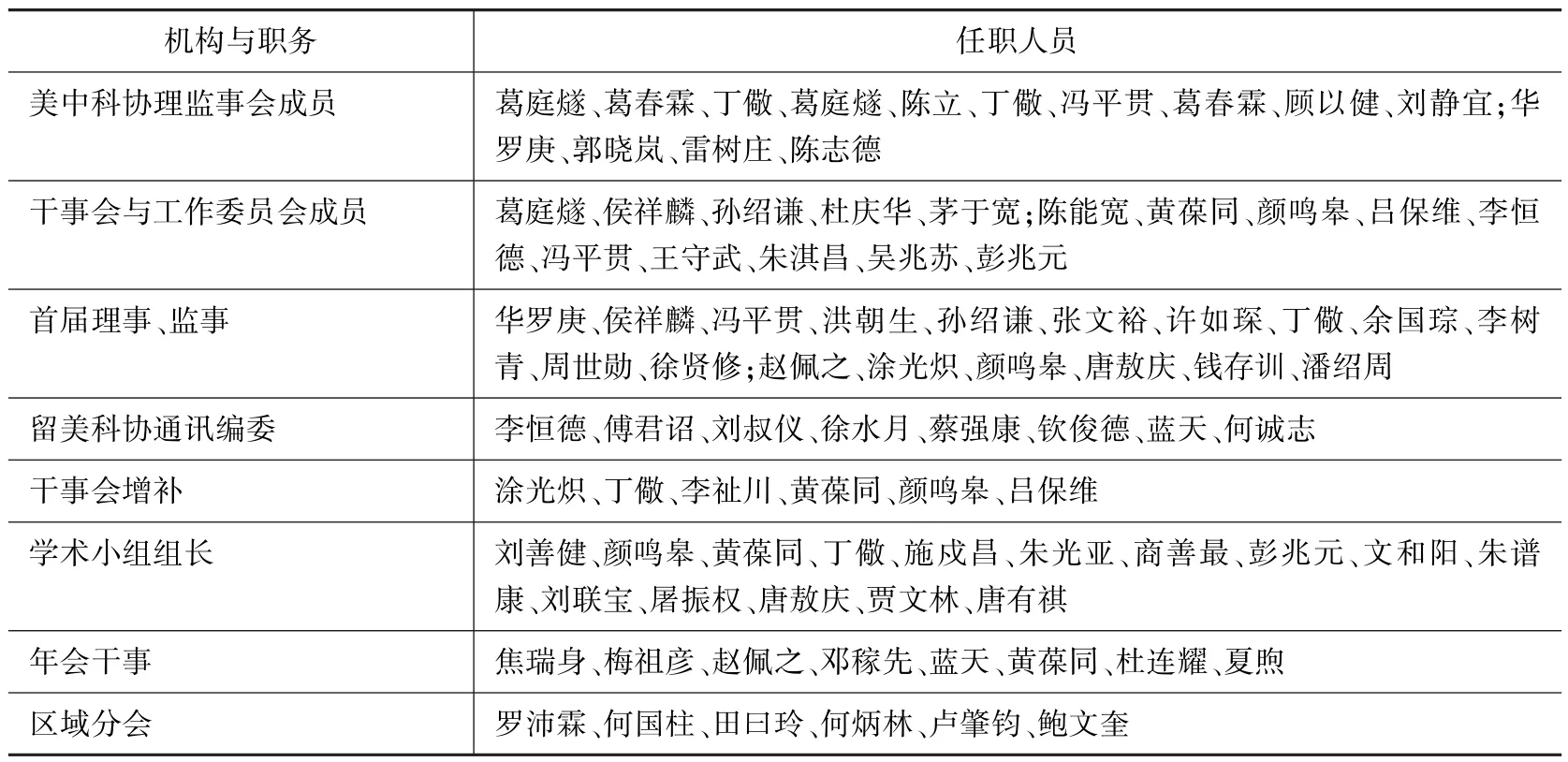

表1 留美科协核心成员

1 选择归国的原因

如前所及,历史上某一群体具有某些共同的观念和意识,这与当时的社会环境密切相关。 在65 位留美科协核心成员中,55 人回到中国(不含台湾数据),其归国原因可概述如下。

第一,报效祖国的强烈愿望。 留美科协成员生长在中华民族饱受外国列强压迫欺辱的时期,因而具有强烈的民族自尊心。 新中国的成立激发了他们的报国热情。 如傅君诏所言,“经过一百多年的苦难,中国终于解放了……一定需要科学技术,需要教育”([4],页41)。 一些留美科协成员放弃名校的学业或体面的工作归国。 卢肇钧中断了麻省理工学院的博士学业,他解释说:“我们曾经经历过中国人民的苦难与屈辱,因而立志要振兴中华。”([5],页120)潘绍周舍弃了在波士顿市立医院工作的机会,携妻儿归国。 在他看来,美国只是人生的驿站,遥远的祖国才是永远的家园[6]。 华罗庚辞去伊利诺伊大学教授职位,举家归国。 徐贤修回忆说:“伊利诺伊大学对华罗庚非常礼遇……不意1950 年他怀着一种‘中国人应当站起来’的心情,举家成行了。”([7],页170)华罗庚归国的动力在于他为中国数学贡献力量的强烈渴望。 如他所言:“中国是一个大国,一个伟大的国家,为什么要让数学这样落后呢? 我们应该赶上去。”[8]

朝鲜战争爆发后,美国逐渐禁止理工科中国学人离境,并放宽其居留条件,但留美科协成员对新中国的向往依然强烈。 当时任职于一家公司的梅祖彦虽然父母也在美国,但他“出于赤诚的爱国心”,“自己决定回国”([5],页192—200)。 黄葆同说:“想到国家需要我们,再苦,再怎么也要回来。”[9]中美谈判结束后,陈能宽立即从西屋电气公司辞职,携妻儿归国。 他坦言:“中国是我的祖国,我没有办法不爱她。 这种诚挚的爱就像是被爱神之箭射中一样。”([10],页177)同期归国的何炳林说:“移民局多次劝告我们申请在美国的永久居留权。 然而他们怎能理解海外赤子那颗思念祖国的炽热之心呢?”([5],页238)

第二,对归国动员的响应。 新中国成立前夕,中共通过北美基督教中国学生会(Chinese Students Christian Association in North America,简称“CSCA”)等团体动员留美学人回国效力([11],页66)。 留美科协核心成员的归国决定分为“主动认同”和“自然跟从”两种情况。

他们中的中共党员和进步学人对新政权的认同有思想上的自觉,并率先归国。 葛春霖在美就读期间经常组织活动,动员留学生学成归国;在完成留美科协组建工作后,他于1949 年8 月回国[12]。 丁儆在主持留美科协年会之后,便中断在美国的硕士学业,返回祖国[13]。 涂光炽1949 年获得明尼苏达大学博士学位之后,被党组织指派“做些动员留学生回国的工作”,这促使他决心“将满目疮痍、贫弱的旧中国建设成国强民富的新中国”([14],页52—55)。 曾任《留美科协通讯》编辑的李恒德主动担当争取回国行动的领头羊,召集留美学人向参加日内瓦会议的中国代表团发去联名信,以促使美国允许中国留学生回国([15],页210—216)。 几位党外人士也在进步活动中坚定了回国决心。 留美科协召开成立大会时,余国琮向匹兹堡大学借到一间教室,并设法印刷了宣言、通讯录和文件。他坦言:“在动员人家的同时也等于动员自己,也了解很多国内如何优待留学生、怎么希望留学生回来、怎么很需要人才等等的情况。”离美之前他对导师说:“我的国家很需要我,有一个岗位在等着我。”[16]洪朝生在参与CSCA 刊物发行工作中“思想有很大进展”([17],页76—78)。 唐敖庆通过学习《新民主主义论》领悟到:只有社会主义才能救中国,并自觉地宣传祖国的巨大变化。 他曾召集哥伦比亚大学的中国学生举行新中国成立庆祝会,并在获得博士学位后立即归国[18]。

一些留美科协核心成员的归国决定深受进步人士的影响。 王守武回忆说:“留美科协主要是介绍国内的一些情况,动员、帮助中国留学生回国参加建设,我也受了他们的影响才回国的。”([15],页59)卢肇钧坦言:“洪朝生的思想进步,曾对我的政治觉悟起了很大影响。”他深感“中共的革命运动是中华民族唯一的希望”([17],页78—79)。 焦瑞身听到“推翻了三座大山以后的中国人民扬眉吐气、当家作主,新中国到处是一派欣欣向荣的建设景象”的宣讲后,决心为国家的富强和人民的幸福贡献才智[19]。 何国柱“接触了一些中共地下党党员”,因而“对中国共产党的印象很好,认为这是中国唯一的希望”([15],页292)。

第三,国内亲朋的呼唤。 一些学人回国也是为了与家人团聚或由于亲朋邀请。1948 年只身赴美求学的杜连耀深知大洋彼岸的家人生活艰难,因而思归心切([5],页260)。 1950 年,唐有祺决定放弃在加州理工学院的博士后研究,回国与家人团聚,因为他与哥哥“有十几年没有碰到了”,“更觉得母亲年纪大了,应该回去”([20],页62)。 何炳林1955 年“意外地收到一封来自祖国的信”,发信人是恩师杨石先教授。 信中说:“新中国已经诞生,百废待举,人才缺乏,希望早日回国参加建设。”恩师的召唤使何炳林“一次又一次地跑到移民局,提出申请”([5],页277—282)。

第四,战争的危急形势。 朝鲜战争爆发后,CSCA 和留美科协的活动被美国政府监视和干扰,因而一些留美科协骨干决定火速离开美国。 傅君诏意识到战争“会导致中国和美国之间的直接冲突”,并“担心到那个时候就回不了国了”,便决定“先拿一个Masters Degree 就回国”([4],页36)。 黄葆同担心“若再不回去,怕八年十年也回不去了”,于是“着手订船票”([5],页229)。 随着战事升级,美国开始限制中国学生回国。 邓稼先担心政治气候持续恶化,“觉得必须尽快行动”,遂于获得博士学位后的第九天启程归国([21],页40)。 涂光炽按照党组织的“早日回国”指示,辞去在宾州大学的工作([14],页56)。 1951 年初,美国司法部对理工科中国留学生停发签证,唐有祺感到“再待下去就回不来了”,并联想到珍珠港事件后美国把日本侨民“都关起来了”,便借助去瑞典开会的机会从法国取得签证 ([20],页63)。

第五,麦卡锡主义狂潮。 1950 年初,麦卡锡掀起了打击“亲共分子”运动,加州理工学院教授钱学森被美国政府指控有“亲共”行为。 读博士期间“几乎每个星期六都在钱学森家度过”的罗沛霖决定“走为上策”,于是提前完成博士论文答辩([15],页28—29)。 颜鸣皋、黄葆同、李恒德和杜连耀遭到美国移民局和联邦调查局讯问和关押,从而决意逃离美国。 据颜鸣皋回忆,1950 年10 月,联邦调查局以“非法居留”为由把他从纽约大学的实验室送至埃利斯岛关押。 获得保释后,他被美国政府限制出境,为此他聘请律师起诉,1951 年2 月得以归国([15],页106—108)。 在反共狂潮的影响下,物理学专业的中国学子被限制使用,“机密的工作不能参与”([15],页299)。 何国柱讲述了在一家原子能公司的遭遇,“公司负责人说尽管很想录用我,但他们是保密机构,我只能帮他查查资料”。1953 年回国受阻后,他进入佛罗里达大学任教,其间被联邦调查局监视。 感到美国政府对中国物理学家高度戒备,何国柱决心回国([15],页299—300)。 张文裕与夫人王承书也被联邦调查局监视,其归国申请屡次受阻。 他回忆说:“回国的强烈愿望使我终日坐立不安。 我已经没有心思再坐在实验室里专心致志地搞实验了。”([10],页53)1956 年9 月,张文裕携妻儿绕经欧洲回国。

第六,美国社会的种族歧视。 留美科协会员大都遭受了种族歧视,并感到美国社会的种族矛盾难以调和。 侯祥麟记得在匹兹堡租房时,“开门的老太太一看是黄种人,当时就愣了,说房子已经租出去了”[22]。 华罗庚感叹:“我们的同胞们都在被人欺凌、被人歧视,如因个人的被‘赏识’,便沾沾自喜,这是何种心肝!”([7],页172—175)他在归国途中发表了《致中国全体留美学生的公开信》,其中的佳句“梁园虽好,非久留之地”即表达他的心境。 梅祖彦听到一位美国政治家的演讲后“思想上颇受震动”,感到“美国社会也是充满了矛盾,也并不是我们效仿的榜样,因而增强了对新中国的希望”([5],页194)。 回顾客居美国13 年的岁月,张文裕坦言:“尝尽了由于自己国家科学不发达,而到处受人歧视的苦头,要使中国人在全世界抬起头来,必须使科学技术发达起来。”[23]

2 留美不归的原因

在65 位留美科协核心成员中,至少10 人最终定居美国,这一选择涉及中美双方的复杂因素,也反映了冷战背景下留美学人的微妙心态。

就美国而言,主要有两个原因。 其一,优越的科研环境和生活条件促使一些学者留美安居乐业。 1948 年,郭晓岚受聘为麻省理工学院飓风研究中心研究员,次年在美国结婚。之后他很快在动力气象学领域崭露头角,1956 年荣升高级研究员①The University of Chicago News Office.http:/ /www-news.uchicago.edu/releases/06/060515.kuo.shtml.。 赵佩之在英国获得博士学位之后,携夫人赴美,1948 年受聘于伊利诺伊大学香槟分校,1955 年升为正教授。1957 年,他与同事的合作研究获得美国金属学会(ASME)的嘉奖,这激励他再接再厉②James W.Phillips, Kimberly Green.https:/ /www.nae.edu/19579/19581/20412/29602/Dr-Bei-T-Chao.。1947 年,钱存训被国民政府派往芝加哥大学远东图书馆负责整理中文书籍;两年期满后,他受聘为芝加哥大学远东图书馆馆长和东方语文系讲师,事业蒸蒸日上,夫人和三个女儿也辗转来到美国,从此过上“一生最平静而幸福的日子”([24],页31)。

其二,美国政府的限制政策使一些学业未竞的学人“欲归不能”。 朝鲜战争爆发时,屠振权、冯平贯、朱谱康正在攻读博士学位,就此中断觉得可惜,等到学业完成后,却由于美国政府的“禁归令”难以脱身。 朱谱康1953 年获得密苏里大学博士学位后任职于通用电话电子公司。 1955 年得知钱学森获准归国,他立即向州政府提出申请,却被告知,“你回中国为中共做事,全家必须留在美国,否则,必须坐牢”。 为了避免麻烦,朱谱康搁置了回国的梦想[25]。

就中国而言,也主要有两个因素。 一个是,如《留美学生通讯》刊载的“留美学生12 问”(图1)所指,一些留学生对中共新政权心存疑虑,倾向于国民党,但由于台湾政局不稳只好留在美国。 对于好友华罗庚毅然归国,徐贤修“只觉得‘人各有志’,就不必多言了”([7],页170)。 1949 年从布朗大学博士毕业后,徐贤修曾任教于伊利诺伊理工学院和普渡大学。 20 世纪60 年代,他开始在台湾推进数学教育,之后20 年全职投入台湾的科技和教育事业。 究其原因,有“蒙老总统之知遇”的说法。 1946 年在美求学的徐贤修被纳入蒋介石敲定的原子能技术考察组名单,因而他对浙江同乡蒋总统抱以涌泉相报的心态。

图1 留美学生12 问

另一因素是新中国的政治运动。 当时从国内传来的负面消息使一些留美学人对故国望而却步。 1950 年获得芝加哥大学博士学位之后,李树青设法留在美国,是为了更好地从事社会学研究。 当时他被美国政府怀疑“亲共”并被判递解出境,几经申述后才得以居留美国。 李树青留美不归的心态也体现在他对清华大学社会学教授潘光旦教授命运的哀叹中:“倘若天假以年,潘先生以他的生物与遗传学的根基,再加上流利的文笔,以及对中国文化的湛深造诣,正可以发扬光大现代社会学的前途,成为世界著名社会学者”[26]。 林作砥、徐水月夫妇1956 年回到北京“参加祖国建设”(图2),但迫于政治压力于1958 年举家迁往香港,1959 年返回美国。

图2 林作砥回国登记表

3 归国者的职业经历

3.1 喜悦的黄金年代

留美科协核心成员归国后,大部分被分配到高等院校和中国科学院,少部分进入国家部委或大中型企业,他们普遍感到很受重视。 如梅祖彦所言,当年中国的物质条件虽然很差,而政治上朝气蓬勃,催人上进,对远方归来的学子有很大的鼓舞作用([5],页192—200)。

进入高等院校的29 人绝大多数被聘为副教授或教授。 25 岁的朱光亚成为北京大学物理系副教授,这激励他“在工作上真要加倍努力”。 他在给女友的信中写道:“北大理学院都是些旧宫殿式的小平房,环境安静可爱,念书、做学问,真再好也没有。”([11],页79)在南开大学开启科学事业的何炳林与夫人陈茹玉“延续过去的工作习惯,白天做实验,晚上也做,甚至星期六、星期天也做实验”([5],页277—282)。 7 位学者为中国医科大学和华北大学工学院等“红色大学”的创建贡献才智。 傅君诏回忆说:“以前大学冶金系的学生,采矿、冶炼、黑色、有色都念,念得不深。 我到了之后,和同事分头开设这些课程。”([4],页44)8 位科学家在中科院大显身手。 邓稼先在近代物理研究所任助理研究员,1952 年升为副研究员,兼任数理化学部副学术秘书。 他经常“轻松与愉悦”地“跟钱三强、彭桓武等先生们在一起讨论学术”,“也偶尔会在学术刊物上发表论文”[27]。 数学所所长华罗庚“每年春种秋收、欢欢喜喜”。 他领导“数论导引”和“哥德巴赫猜想”两个讨论班,并出版了三部数学专著([7],页373)。 13 位科学家在国家部委发挥专长。 罗沛霖被分配到电信工业局任技术处长,他承担的第一项工作是为中国志愿军研制无线电台。他两度前往德国考察,并负责组建了中国第一个大型综合电子元件联合工厂。 那段日子“虽然苦,却快乐充实”[28]。

1956 年,国家科学规划委员会调集600 多位科学家共同制定“十二年规划”,近20 位留美科协核心成员①他们是朱光亚、邓稼先、葛庭燧、华罗庚、侯祥麟、颜鸣皋、唐敖庆、王守武,杜庆华、洪朝生、涂光炽、丁儆、陈能宽、罗沛霖、余国琮、吕保维、李恒德、何国柱等。受邀参加。 “十二年规划”涉及国家科技体制构建,包括针对“四大紧急措施”组建科研院所。 任职于中科院的一些科学家被委以重任。 例如王守武在应用物理研究所参与组建了中国第一个半导体研究室([15],页55)。 高等院校的留美学人全心投入学术研究和人才培养。 何炳林合成出当时世界上主要的离子交换树脂品种,并主持建立了中国第一家生产离子交换树脂的化工厂([15],页330—332)。 1958 年,中国科技大学成立,华罗庚、刘叔仪、张文裕等被聘为系主任和教师[29]。

1955 年,中央决定大力发展中国的原子能事业,一些留美科协成员参与其中。 在中科院,1956 年9 月,朱光亚调入物理研究所组织开展中子物理和反应堆物理研究,张文裕出任物理所副所长。 在高等院校,朱光亚、李恒德、何国柱分别参与了北大技术物理系、清华工程物理系和南开核物理教研室的建设。 李恒德回忆说:“这是个创业和创新的过程,没有人为你指路,一切都是新的。”[30]在国家部委,三位物理学家成为核武器计划的主要组织者:邓稼先于1958 年出任二机部核武器研究所理论部主任;朱光亚于1959 年调任二机部核武器研究所副所长;陈能宽于1960 年调任核武器研究所实验部主任。

3.2 在政治漩涡中生存

20 世纪五六十年代,各种政治运动对留美科协成员造成巨大冲击。 在“思想改造运动”运动中,留美学人须深刻检讨对西方和美国的美化。 清华大学教授葛庭燧在《批判我的崇美思想》一文中写道:“由于我盲目地推崇美国的科学技术,所以在不知不觉中有了崇美的思想。”([31],页115)对苏联“一边倒”政策使李森科主义盛行于生物学、农学、医学等领域,摩尔根遗传学理论被视为帝国主义意识形态。 鲍文奎在四川农科所的多倍体育种工作被叫停,他向省农业厅恳求自费继续育种,却遭到拒绝[32]。

在“反右”运动中,尽管中科院党组书记张劲夫关于保护科学家的建议获得中央认可,一些留美学人仍难逃厄运。 葛庭燧在中科院金属研究所成为事实上的右派,其科研工作陷于瘫痪([31],页135—138)。 洪朝生在中科院应用物理研究所因“不当言论”受到审查,反复检讨和批判使他深感恐惧([17],页134)。 “大跃进”运动对科学事业带来严重损害。 何炳林对大炼钢铁科学性的质疑招致“大字报”攻击([15],页330)。 在“大干快上”的背景下,华罗庚带领中科大数学系学生到全国各地的大型工程和厂矿企业推广“优选法”和“统筹法”。 他还在一届人大五次会议上做了题为《号角响了! 科学工作者要飞跃前进!》的发言,称“不是又红又专的科学工作者是不能担当起这个时代的重大任务的”[33]。

在“文革”浩劫中,留美科协成员大都遭到揪斗、批判、监视或软禁。 颜鸣皋曾在航空材料研究所挂上一个灭火器,低头弯腰地接受批斗,直至双腿打颤,鼻孔滴血。 批斗会后,他坚持完成“造反派”安排的砸铁块任务,最终口吐鲜血栽倒在地([34],页156—158)。朱光亚、邓稼先、陈能宽在逆境中推进核武器计划。 1967 年氢弹爆炸成功后,邓稼先等科学家被集中到学习班接受批斗,因为他们有三次小试验未能测得预估技术指标。 1971 年夏,批判和围攻加剧,邓稼先沉着应对险恶处境([21],页135—136)。

3.3 劫后重生

1976 年,中国知识分子走出苦旅,开启新生。 何丹蕾在怀念父亲的文章中写道:“春天里,父母那辈知识分子眼睛开始放光,他们从地底层爬起身来,洗净身上泥泞,擦去冤屈的泪水,迫不及待地为国家科学和教育的复兴而忙碌了起来。”[35]以1978 年几位留美科协核心成员的事业进展为例:吕保维出任中国科学院电子学研究所所长,他带领全所在前沿学科努力追赶国际先进水平[36];鲍文奎在中国农业科学院研制的异源八倍体小黑麦获全国科学大会奖;周世勋在复旦大学主持的“量子统计与多体问题”项目荣获首届全国科学大会奖;北京大学教授唐有祺推动中国加入国际晶体学联合会([20],页268);唐敖庆出任吉林大学校长,并组建了中国第一个理论化学研究所[18]。 科学家们退休后继续奉献。 例如曾任职于部委的葛春霖、罗沛霖、刘善建分别出版了专著。

回顾往昔,留美科协核心成员有两种心态。 少数人对政治运动的后果深感痛惜和愤懑。 例如傅君诏“一直想不通”([4],页41),华罗庚感叹“十几年不上图书馆,还能不落后吗?”([7],页373)大部分人则展现了豁达的态度。 梅祖彦说,我们这些人尽管遇到了各种挫折,但为社会主义建设的责任心没有动摇,考验只会加深对自己使命的认识([5],页192—200)。 陈志德对曾经的磨难“从来不放在心上,也从来不发牢骚”([37],页159)。 涂光炽任中科院地球化学所所长之后,对批斗过他的人不怀成见([14],页90)。颜鸣皋把“文革”劫难当作党的考验,总在自身找问题,认为“大家都是受害者”,应该“共同吸取教训”([34],页154—159)。 11 位科学家①即葛庭燧、华罗庚、贾文林、钦俊德、杜庆华、唐有祺、何国柱、焦瑞身、何炳林、张文裕、蔡强康。1978 年之后加入中国共产党,其中蔡强康在78 岁时如愿以偿[38],这表明其政治信仰坚定。

从心态史学视角看,是什么因素促使大多数留美科协核心成员对自己的归国决定无怨无悔,对磨难和屈辱淡然处之?

一是民族情感。 留美科协成员见证了旧中国的贫穷落后、专制黑暗,在海外更深切地体会到“祖国的强与弱对自己意味着什么”([5],页174)。 新中国使他们看到曙光,并希望为祖国建设贡献才智。 尽管遭遇不公和磨难,他们大都愿意与祖国的命运共沉浮。 颜鸣皋如此言明心迹,“儿不嫌母丑,狗不嫌家贫。 我的国家需要我,我就必须回来”([34],页190)。 卢肇钧坦言,我们都共享一种欢欣和安慰,因为我们都实现了自己选择的为祖国服务的志愿([5],页123)。 涂光炽说:“我学到的业务、技术、科学,假若不跟中华民族的复兴相结合,不跟中国人民的最高利益相结合,将是毫无意义的。”([15],页55)

二是惭愧心理。 中共领导中国人民浴血奋战的经历,感化了很多留美科协成员。 接触马克思主义使他们相信只有共产党才能使中华民族站起来,因而从情感上积极靠拢新政权。 一些人对自己的家庭出身和“历史问题”感到不安,因而寻求救赎和新生。 华罗庚坦言:“我是一个从旧社会过来的知识分子,由于毛主席他老人家的多次关怀,耳提面命,才有所觉悟,有所前进,使我在迷雾中有了方向。”[39]此外,中共的开明政策使科学家们心存感激和愧疚。 尽管新中国实力薄弱,但留美学人大都享受高工资、福利住房和公费医疗以及肉蛋、白糖、香烟等紧缺物资,还可以接触国家领导人、出席高端会议、获得重要职务。

三是事业成就感。 留美科协核心成员归国后大都成为各个领域的领头羊。 陈志德曾是北京市“十大建筑”地基勘察的领导者,也是人民英雄纪念碑施工总负责人,他很自豪把才华献给了钟爱的事业([37],页137)。 参与“两弹一星”研制的科学家更是无怨无悔。 因辐射过度患癌去世的邓稼先感到“这一生就过得很有意义”([21],页57)。 杨振宁评论道:“邓稼先的一生是有方向的,有意识地前进的。 没有彷徨,没有矛盾。”[40]陈能宽曾写下诗句“不辞沉默铸金甲,甘献年华逐紫烟”,表达许身为国的自豪感[41]。 朱光亚为“参与中国核科技事业的创立和发展”深感“自豪和欣慰”[42]。 李恒德为自己在清华大学培养了大批优秀人才“感到荣耀和骄傲”[30]。 留美科协核心成员的成就获得了国家的充分肯定:21 人当选中国科学院院士①即葛庭燧、华罗庚、侯祥麟、唐敖庆、张文裕、陈能宽、朱光亚、鲍文奎、王守武、吕保维、涂光炽、何炳林、洪朝生、邓稼先、唐有祺、黄葆同、余国琮、钦俊德。或中国工程院院士②即李恒德、朱光亚、杜庆华。,陈能宽、朱光亚、邓稼先获得“两弹一星”元勋称号,多人获得自然科学奖和国家科技进步奖。 总之,实现个人价值并获得高度认可,足以抚慰留美归国知识分子的家国情怀和坎坷人生。

四是自我保护心理。 留美学人渴望用西方科学知识助力中国科技发展。 然而,经过政治运动的洗礼,一些人出于自我保护,否定了曾经笃信的科学理念。 经历磨难后的葛庭燧心悦诚服地认为,过去所做的科学研究是执行“修正主义科研路线”。 如他所言,“通过无产阶级文化大革命,我认识到过去搞了二十多年的‘金属力学性质’是脱离实际的,是脱离了我国的社会主义建设实际的,是‘学院式’的研究”([31],页162—163)。 华罗庚曾在中科院数学所所长就职报告中提出基础数学、应用数学和计算数学三大方向,后来却大搞数学普及。 当被问及“是搞‘双法’难,还是把一个纯数学问题搞到世界先进水平更难”,华罗庚直言:“搞‘双法’更难!”[43]华罗庚回国后决心把自己的政治生命和中共联在一起,但由于他曾服务于国民党,其入党申请多次被数学所党组织拒绝。 1966 年,华罗庚在数学所被“弄得走投无路、几乎筋疲力尽”([7],页373),幸好当年他参加国庆观礼时被毛主席称为“同志”,因而信心倍增。 他的做法主要是出于政治需要,即符合毛泽东的理论联系实际的教导。 徐利治说:“华先生这个人对政治很感兴趣……放弃数学,他也是可能的。”[44]1979 年,华罗庚终于加入中国共产党,从此卸下沉重的政治包袱。 他在晚年表示:“如果不是党的领导,我是不可能到数以百万计的群众中去的,到生产实践中去的。”[45]

显然,多年挣扎在“极左”政治的漩涡里,葛庭燧和华罗庚的生存本能转化为一种自救策略,因而把学术与政治紧密结合。 这也表明,留美归国科学家的政治立场转变并非单纯的情感反应,更多是出于理性考量:他们对党的章程、新中国的政治环境及自身定位进行了深思熟虑和利弊权衡。

4 留美未归者的职业轨迹

4.1 在美国的科学事业

未归国的留美科协核心成员在职业生涯的黄金时期尽显才干,为美国的高等教育和科技发展贡献力量。 任职于高等院校的科学家大有作为,其中4 人成就卓越。 郭晓岚在麻省理工学院的研究成果是动力气象学许多分支中的重要理论基础之一,因而他于1970 年获颁美国大气科学学会最高荣誉——罗斯贝奖章,同年当选美国气象协会院士。赵佩之1975 年担任伊利诺伊大学机械系主任。 1992 年,美国机械工程学会表彰“他在金属切削热物理方面的创造性贡献,奠定了40 年来金属加工技术发展的基础”①National Academy of Engineering.Bei T.Chao.doi: 10.17226/18477.。 冯平贯致力于核子物理学、天体物理学、热力学、量子力学等方面的研究,曾被列入马奎斯世界名人录(Marquis Who's Who)②Peter Fong.World Biographical Encyclopedia.https:/ /prabook.com/web/peter.fong/3612555.。 徐贤修从事应用数学和太空科学研究,1980 年获颁普渡大学杰出贡献奖③Shu Shien-Siu.https:/ /wikipedia.bfsu.edu.cn/en/wiki/Shu_Shien-Siu.。

在产业界的两位科学家也为美国做出很大贡献。 朱谱康曾获18 项美国专利,其研发成果被广泛应用[46]。 林作砥致力于空气污染控制,1974 年被尼克松总统任命为美国“空气品质顾问委员会”委员,1976 年荣膺美国国家工程院院士,1989 年当选美国环保署美国空气污染控制协会主席④National Academy of Engineering.https:/ /www.nae.edu/19579/19581/20412/28987/Dr-Joseph-T-Ling.。

人文学者钱存训在担任芝加哥大学远东图书馆馆长30 年间,把该馆建成美国中西部规模最大、藏书最多、设备最全的东亚研究中心,同时积极推动中美图书馆界的交流与合作。 他还致力于图书馆学、历史学、印刷史等方面的研究,其专著《书于竹帛》是中国文化史、考古学和古文字学研究的入门书籍[47]。 晚年钱存训评论自己“战战兢兢,努力学习,从事预定的工作以及教学、研究和著述,总算未辱使命”([24],页2)。

4.2 促进中美交流与报效祖国的行动

中美恢复邦交之后,定居美国的留美科协核心成员纷纷行动起来,为促进中美人文交流和中国的发展尽心尽力,其中五人表现突出。 1973 至1992 年,郭晓岚四次回国讲学或参加学术会议。 他在中国科学院为研究生授课的讲稿经整理成书稿《大气动力学》,1981 年在中国出版。 改革开放之初,赵佩之率领伊利诺伊大学工程学院代表团访问了母校上海交通大学。 1999 年,他回母校参加毕业60 周年活动,并捐出自己的奖牌和奖章20 余件。 2008 年,他将部分遗产赠予母校[48]。 从1979 年起,朱谱康多次回国,助力祖国的科学研究,并帮助数十位中国学者赴美进修[42]。 徐贤修于1991 年回国出席中国应用数学学会成立大会,1995 年参加了北京高新科学园会议。 钱存训于1979 年随美国图书馆代表团访问北京,并在首都图书馆做讲座。 2006 年,他将自己的6000 余册书刊捐赠给南京大学[49]。

4.3 事业轨迹与心态分析

心态史触及人类的精神和情感,也是观念和意识的历史。 在冷战铁幕下,定居美国的留美学子与祖国失去联系,并且被很多国人视为叛徒,其国内的家人也受到不公正对待。是什么因素促使在美国“落地生根”的留美科协核心成员为遥远而陌生的新中国辛苦奔波并倾力奉献? 其一是内在的沟通愿望和报国之情。 他们在中国出生并接受教育,青年时期怀着“科学救国”的志向赴美留学,但由于时局变化未能如期归国效力,因而感到遗憾和不安。 一旦机会到来,他们会以满腔热诚尽忠报国。 朱谱康说:“每一念及可爱的故乡,常会使我神往,使我对这从小生长和学习的摇篮之地起了无限的念意。”[48]钱存训感叹,“离开自己生长的本土愈久,对于祖国的情操和对中华文化的热爱就更亲、更切”,“在感情上可能比在国内的中国人更中国”([24],页34)。 中美关系破冰后,留美学人纷纷回国访问,希望在有生之年为祖国做些贡献。 其二是美国的制度化种族歧视。 尽管华裔为美国的教育、科技和文化领域努力贡献,但由于其肤色、习俗、文化与白人相去甚远,而成为“永远的外国人”,承受着远离故土的痛楚和种族歧视造成的伤害。 如钱存训所言:“不管是否加入外国国籍,都认为自己是中国人,外国人看你也是中国人。”([24],页35)他感叹,“中年来美短期访问,原想镀金回国,但未料到将长眠他乡”,“不觉在这花旗国中度过了比在自己出生的乡土上更长的岁月”([24],页2)。 为了排解压抑的感受,中美建交之后,留美学人努力为中美人文交流铺路架桥。

5 结语

本文从心态史学的视角,探究了留美科协核心成员的去留选择和事业轨迹。 就去留选择而言,政治因素的影响非常明显。 大部分人之所以毅然归国,主要在于中共的统战工作使他们确信:经过百年屈辱终获新生的祖国需要科学技术,且新政权将保障人民享有自由、民主、平等的权利。 少部分人定居美国,其主要原因是美国政府对新中国的遏制措施以及中国的政治运动。 新中国成立初期,海归学人受到国家的高度重视,并获得展示才华的舞台。 然而,接连不断的政治运动严重损害了留美科协核心成员的身心与事业。 百难备尝之后,他们大都无怨无悔地为祖国倾力奉献。 有人用“愚忠”来评判那一代知识分子的心态,这显然缺乏对中华民族性格的了解。 鲁迅曾说:我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。 未归国的留美学人为美国贡献才干,这似乎对中国是一大损失。 需要指出的是,他们与很多同胞一起,从根本上改变了华裔在美国的社会地位,同时对中国怀有深厚的感情,并为促进中美人文交流与科技合作发挥了重要的作用。 留美科协核心成员的经历可以提供以下启示。

其一,留美学人的去留选择并非“爱国”所能概括。 经常有人比较杨振宁和邓稼先谁对中国的贡献更大,并把是否回国归结为爱国问题,这种说法未免狭隘。 评价留美学人的选择与贡献,须考虑历史背景和实际情况。 在错综复杂的冷战背景下,在美国的中国学子面临艰难的抉择,一些人辗转归来为国效力,另一些人留在美国贡献才干,也为祖国的现代化建设发挥了独特作用。 爱国的方式多种多样,重要的是秉承爱国精神有所作为。 无论是否归国,留美学人为中国、美国及世界的贡献都值得铭记和称赞。

其二,报国理想与践行理想的差距往往难以想象。 科学家最大的痛苦,莫过于丧失思想自由和从事科学研究的权利。 20 世纪六七十年代是美国华裔科学家事业生涯最多产的时期,留美归国科学家却在政治风暴中艰难挣扎,无法充分发挥专长,遑论与美国同行比肩。 当初他们归国时,怎能预料会在自己热爱和寄予厚望的祖国遭受险阻与劫难? 虽然他们的心理创伤逐渐平复,但逝去的宝贵年华无法挽回。 如果没有李森科主义的干扰,没有“文革”的冲击,没有各种人为的障碍,中国的科技发展肯定会更快。 中国科学事业的未来发展,如何做到尊重人才,人尽其才,需要深刻总结教训,避免重蹈覆辙。

其三,留美学人的命运与中美关系的走向息息相关。 美国《科学》杂志的一篇文章称:要是华罗庚像当初留在美国,会对数学做出更大贡献。 这种说法或许合理,却忽略了一个事实,美国政府对留美学人的戒备、歧视和压制从未停止;他们虽然逃脱了中国的政治运动,却在美国遭遇反共狂潮、种族歧视和敌对行动。 近年来,美国以国家安全为由对华裔科学家极力打压甚至迫害,其事业前景存在隐忧。 这对于未来留美学人的去留选择,以及制定有益于充分发挥人才价值的政策,具有重要启示。