江户末期的“医籍东渡之路”

——以《长崎舶载唐本书籍元帐》为中心

陈一凡 杨东方

(北京中医药大学国学院,北京102488)

江户时代(1603—1867)的日本虽处于“闭关锁国”状态,但实仍注重通过长崎、对马、萨摩等主要“窗口”直接或间接地收集关于中国的情报[1]。 其中,长崎作为江户幕府直属地,设有长崎奉行所负责贸易事宜,与中国商船(日称“唐船”)的贸易往来频繁。 由船舶运载的书籍(日称“持渡书”)作为贸易商品、情报来源之一,也需经由奉行所检查后方可在日销售及传播[2]。 “唐本书籍元帐”即为从中国进口的汉籍总账,是唐船持渡书交易时遗留的重要一手资料([3],页129—135)。

1 唐船持渡书与舶载医籍

自日本关西大学大庭修教授所撰《江戸時代におけtf唐船持渡書の研究》(1967)及在此书“研究篇”基础上形成的《江戸時代におけtf中国文化受容の研究》(1984)发表以来,中日学者对唐船持渡书相关资料中蕴藏的中日文化交流史、书籍史、出版史等丰富史料以及资料中所载典籍的版本价值愈发重视[4,5]。 特别是中日“书籍之路”概念的提出,更进一步推动了两国学者对江户时期唐船持渡书相关书目的关注与利用[6,7]。

在舶载医籍的专门研究方面,日本学者主要对江户幕府红叶山文库旧藏的中国医籍[8]、江户时期传日的中国医籍之输入时间进行考证[9],并与相应和刻版医籍的成书时间进行比较,以此初步探究日本江户时期对中医药学的受容与本土化之发展过程[10]。 国内学者则主要针对以部分持渡书目资料为例,说明江户时代中医古籍传日情况[11,12],并以江户时期日方从中国购入的医籍、药种、药苗及招募的医师为例分析近世日本引进中医药的原因[13]。 总体而言,现有研究已初步勾勒出江户时期传日医籍的总体面貌,但对不同持渡书目所呈现出的局部特征则尚关注不足。

既往研究已发现,现存的各类持渡书目在著录的持渡时间上多非重叠,而是互为接续[14],故以不同书目作为研究对象,可探寻不同时段传日医籍之特点。 《长崎舶载唐本书籍元帐》(简称“《书籍元帐》”)作为唐船持渡书相关一手资料中载录船舶数最多者,基本包括了幕府末期输入书籍的大半[15]。 因此,通过对日本国立国会图书馆所藏《书籍元帐》11 卷抄本(1841—1854)进行多维考察①考察时为避免《书籍元帐》著录医籍因同名异书而产生讹误,将医籍名称与日本“全國漢籍(Ⅷ)ー(IX)ofース”载录信息进行比较,以保证信息的准确性。,江户末期中国医籍的东渡情况或得以逐渐明晰。

2 从《书籍元帐》看江户末期的医籍东渡

2.1 数量起伏,种类多样

首先,《书籍元帐》依次载有不同唐船东渡时间,但并未将舶载书籍加以分类,故需按时间顺序摘录出不同唐船所持渡之医籍,对相应时间(均将日本年号换算为公历纪年)舶载医籍进行频数统计,结果如图1 所示。

图1 《书籍元帐》中不同年份渡日医籍频数分布图

可见不同年份唐船持渡医籍数量差距较大,载入医籍较多的年份依次为1852 年(嘉永五年)、1841 年(天保十二年)、1849 年(嘉永二年)、1850 年(嘉永三年),均出现20 次以上;而载入医籍较少的年份则分别为1846 年(弘化二年)、1851 年(嘉永四年)、1853年(嘉永六年)、1854 年(嘉永七年),均出现5 次以下。 总体来看,《书籍元帐》所载江户末期传日的中国医籍在持渡时间与数量上呈现出不规律分布的特征,其变化原因或与相应时间舶载书籍的唐船数量有一定关系,可与表1 互参。

表1 《书籍元帐》中不同年份唐船数量分布表

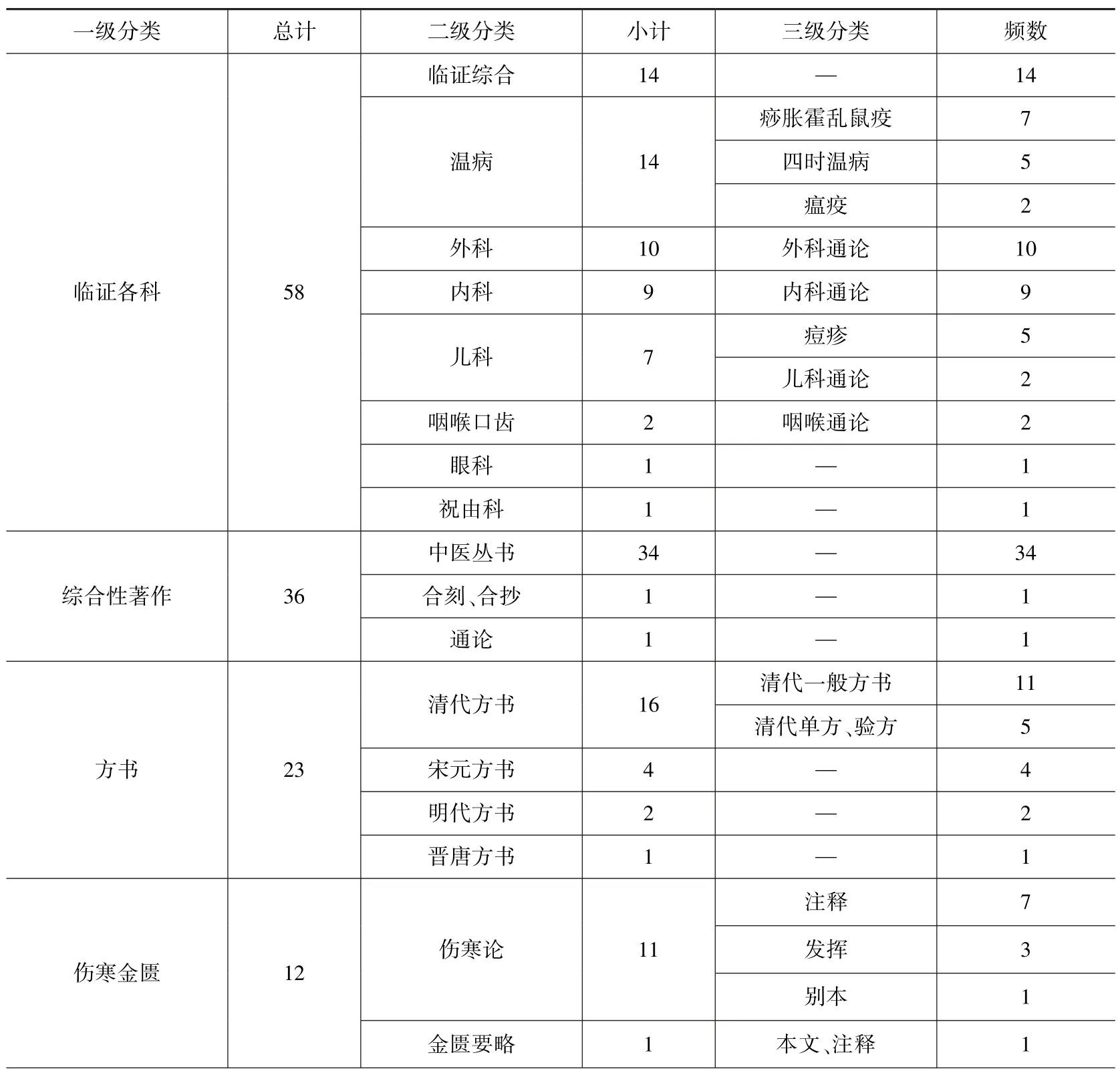

其次,进一步依据《中国中医古籍总目》中的医籍分类标准([16],类表9-11)对《书籍元帐》所载医籍进行分类统计,结果如表2 所示。

表2 《书籍元帐》所载医籍类型频数分布表

就医籍的一级分类而言,《书籍元帐》所载医籍以临证各科、综合性著作、方书类较多,均出现20 次以上;而在二级分类中,中医丛书、清代方书、临证综合、温病以及伤寒论类医籍的数量则较为突出,均出现10 次以上;从三级分类还可看出,除中医丛书、临证综合、清代方书等数量之多已在二级分类中得以体现外,外科通论、内科通论、伤寒论注释、医案类医籍亦在三级分类中占有较大比例。 对商舶所载医籍的分类统计,可在一定程度上反映出此时期市场较为流通、商业价值较高的医籍种类。

2.2 江浙皖地,医籍盛传

大庭修教授研究指出,并非所有唐船均载有书籍,“船中载书者主要限于南京船和宁波船”,其时称为“口船”。 从江户初期至江户后期,“虽说船只总数减少了,但因余下的是可能载有书籍的口船,书籍的输入量并未减少”[17]。 历史地理学研究表明[18],其时南京的管辖地“相当于今天的江苏、安徽与上海”,且南京船“携带的书籍可能是来自江宁(今南京)、苏州与浙江杭州的刻书”,宁波船“携带的书籍则可能是杭刻为多”。 那么,医籍作者所属地域是否也会邻近其时作为刻书中心的江浙一带呢? 除医籍作者不详的情况外,依据《中医人名大辞典》[19]及其他关于作者里贯的考证研究结果,对医籍作者的地域分布情况进行初步统计,结果如图2 所示。

图2 《书籍元帐》载录医籍作者的地域分布及频数分布图

据图可直观看出,《书籍元帐》所载医籍的作者具有明显的地域分布特征,即以江苏、浙江、安徽等地医家居多,与其时江浙一带刻书盛行的特点相合。 其中,江苏医家相关医籍依该时期首次持渡的时间顺序主要有:尤怡《金匮翼》、张璐《千金方衍义》、周扬俊《伤寒三注》、程永培《六醴斋医书》、薛己《薛氏医案》、王肯堂《六科(证治)准绳》、王维德《外科全生集》、陈实功《外科正宗》、吴塘《温病条辨》、尤怡《医学读书记》、张宗良《喉科指掌》、张大爔《临证经验方》、周扬俊《金匮二注》、韩来鹤《伤寒意珠篇》、傅仁宇《眼科大全》、张三锡《治法汇》等。 浙江医家相关医籍则依次主要包括:张时彻《摄生众妙方》、张介宾《景岳全书》、陈言《三因极一病证方论》、冯兆张《(冯氏)锦囊秘录》、柯琴《伤寒来苏集》、高濂《遵生八笺》、茅钟盈《感证集腋》、皇甫中《明医指掌》、江涵暾《笔花医镜》、郭志邃《痧胀玉衡》、郭诚勋《证治针经》、李用粹《证治汇补》、陈士铎《外科秘旨》等。 安徽医家相关医籍又依次主要有:顾世澄《疡医大全》、吴谦《医宗金鉴》、程履新《程氏易简方》、江瓘《名医类案》、汪昂《本草备要》、程国彭《医学心悟》、吴中珩《丹溪心法》、程林《圣济总录纂要》等。 上述医籍中不乏在此时期“新渡”至日本者(详见下文中的表3),故《书籍元帐》无疑为各地域医学流派著述的历史流播研究提供了一份宝贵的资料。

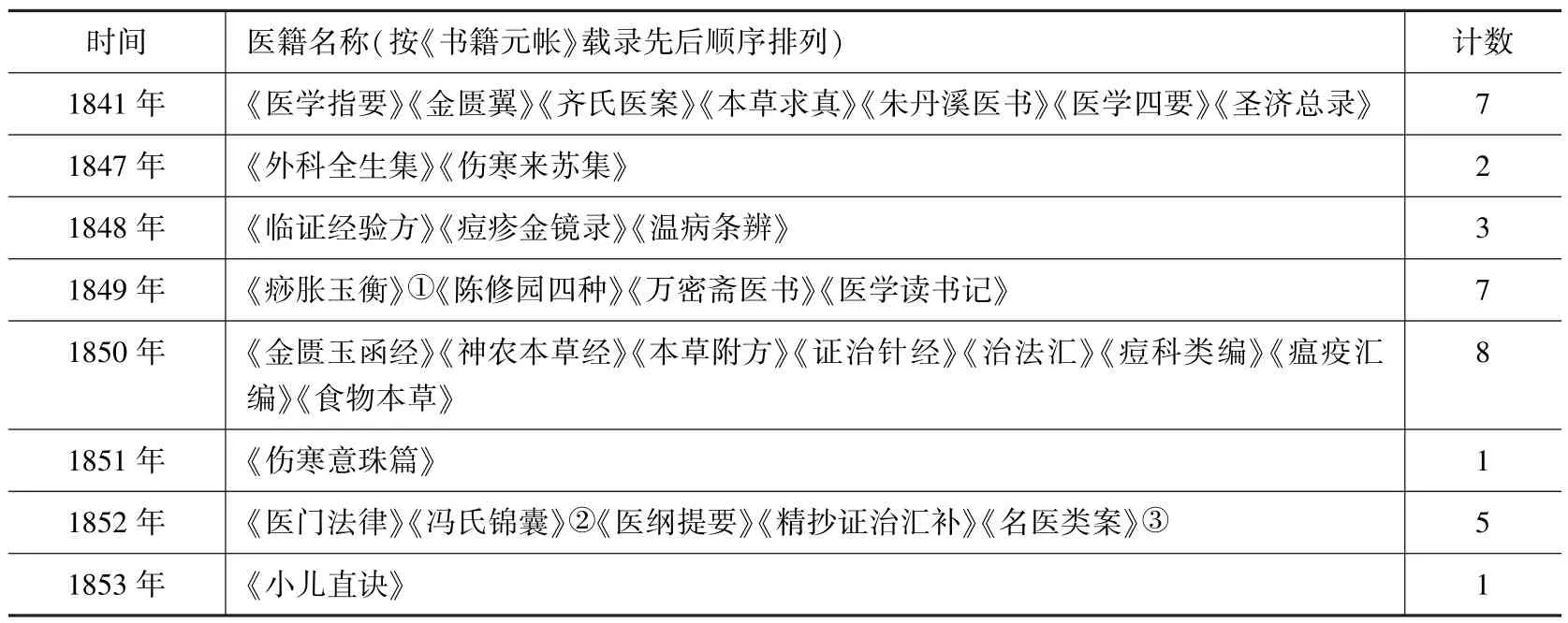

表3 《书籍元帐》所载“新渡”医籍时间分布表

2.3 明清之书,多销快销

考察《书籍元帐》所载医籍的成书时间与其所注明的“新渡”医籍,不仅可为部分医籍首次舶载渡日时间提供重要参考,亦可从中大致了解江户末期中日医籍流通之情况。 除部分成书年代不详者,其余诸书的成书年代总体分布如图3 所示。

图3 《书籍元帐》载录医籍的成书年代及数量分布图

总体上以明清时期医籍为主,即成书年代距离舶载时间较近者。 经统计,其中标注有“新渡”字样者共34 处,相应医籍与时间分布情况如表3 所示。

就成书于明清以前的《圣济总录》《小儿直诀》等书而言,《书籍元帐》虽标注有“新渡”字样,但并未能直接将其作为首次传日的时间。 例如,据《经籍访古志》记载,《圣济总录》至少于“吉田宗桂入明时”即赍归[20],并非至1841 年(清道光二十一年)方才传日;又据小岛尚质1842 年(日本天保十三年)京都访书行所著《河清寓记》中即有“《小儿(药证)直诀》”一书[21],可知其亦并非于1853 年(日本嘉永六年)首次传日。 下文中的表5 在对《书籍元帐》所载医籍的和刻情况的调研中,更发现《痘疹金镜录》《痧胀玉衡》《金匮玉函经》《神农本草经》《食物本草》《医门法律》《小儿直诀》等医籍在“新渡”前已有和刻本。 因此,《书籍元帐》所注“新渡”者,应是位于长崎的书籍检查官首次见到此书,是否“新渡”之时为医籍首次传日时间,仍宜参考中日其他资料以作进一步判定。

另外,值得关注的是,据《中国中医古籍总目》记载,清代江苏医家张大爔所编《临证经验方》成书于1846 年,首次刊刻于1847 年([16],页288),于1848 年即舶载至日本,且有一部为“御用”。 此为《书籍元帐》所载新渡医籍中,从成书、刊刻至舶载的时间差最短者。 其他尚有李宗源《医纲提要》、汪期莲《瘟疫汇编》、郭诚勋《证治针经》、蔡贻绩《医学四要》、齐秉慧《齐氏医案》等医籍,均成书、刊刻于19 世纪后而短期内即舶载渡日,从中可窥知其时日本对中国医籍之重视以及两国书籍贸易之景象。

2.4 频载翻刻,更有御藏

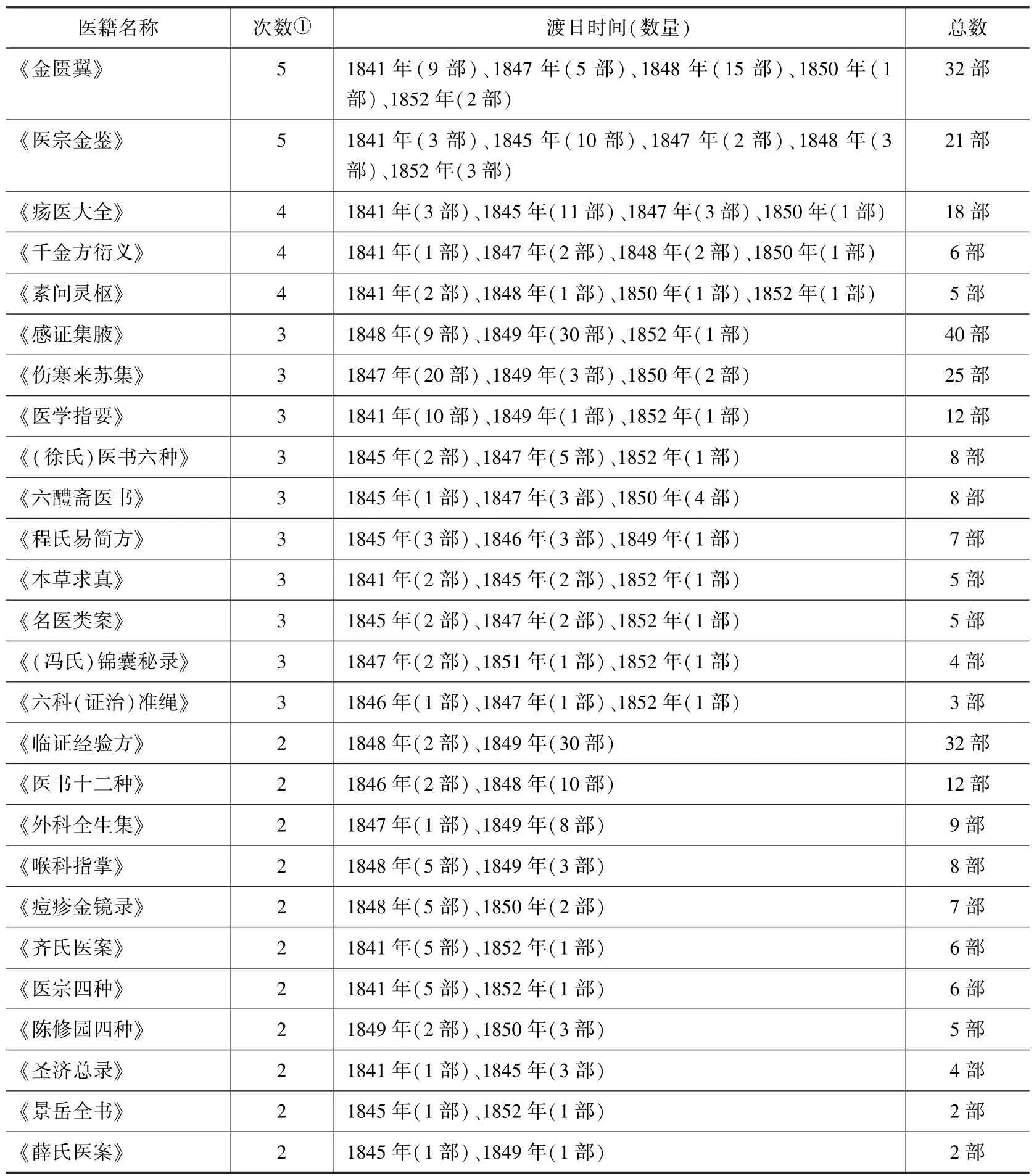

通过整理《书籍元帐》中由唐船于不同时间多次持渡之医籍,以及相关医籍的在日翻刻情况,又可更深入地了解江户末期为日人所喜、销量较佳的医籍。 据统计,共有26 种医籍在此10 余年间曾多次渡日,具体医籍及渡日时间、数量等信息如下表4 所示。

表4 《书籍元帐》中多次舶载的医籍渡日时间与数量分布表

东渡次数最多者,乃清代江苏医家尤怡所著内科通论类医籍《金匮翼》及清代太医院医官吴谦主持纂修的中医丛书《医宗金鉴》,均有5 次之多;而舶载部数最多者,除宋代医家郭雍所著《伤寒补亡论》于1848 年(嘉永元年)由申二番船一次性舶载50 部外,当属江户末期3 次渡日40 部的温病学著作《感证集腋》。 此外,《伤寒来苏集》于1847 年“新渡”之时即舶载20 部之多也值得关注。 实际上,早于文政十年(1827 年)日本著名考据派医家丹波元胤为《伤寒贯珠集》所作序文中就已提到是书:“古人注张子《伤寒论》者,既无顺文释义之弊,克辟守陋袭谬之说,旨意明鬯,别开生面者,柯韵伯《来苏集》是也。”[22]可知此时其应已在日形成一定的口碑及市场基础。 与之不同的是,《临证经验方》“新渡”之时唐船仅载2 部,且1 部为御文库御用,次年再次渡日时,舶载则有30 部之多,可想见此书应在初渡后以其门类齐全、治法周备、案例详析等区别于一般方书的特点获得日人青睐。

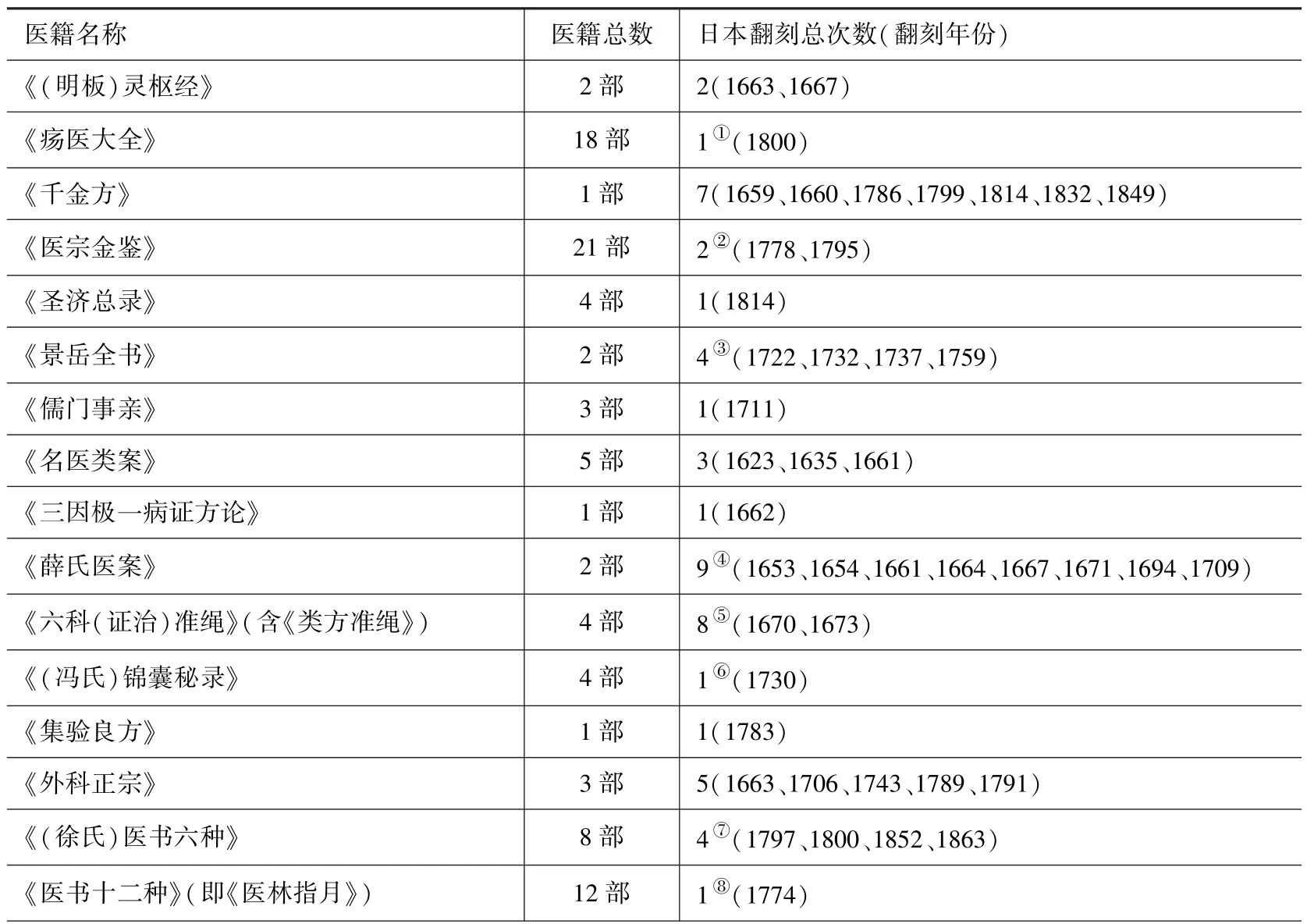

进一步考察《书籍元帐》所载医籍的在日翻刻情况[10,23],发现共有34 种医籍曾以全本或节选等形式为日人翻刻,依照医籍在《书籍元帐》中出现的先后顺序排列如表5 所示。

表5 《书籍元帐》所载医籍的渡日数量与和刻情况表

从多次舶载及翻刻的医籍类型来看,广泛涉及临证各科类、中医丛书类、方书类、伤寒论类、医案类、医经类等著作,故知各类医籍此时在日均应占有一定市场比例,且舶载数量及翻刻次数较多者已非日本古方派医家所崇尚的仲景之书(即伤寒金匮类著作)以及后世方派医家所尊“李朱医学”(即对李东垣、朱丹溪为代表的学术群体之合称)典籍。 医籍的传播在一定程度上为此时日本汉方医学折衷派的发生孕育了土壤,又因其发展需求而得以推动。 由表5 可知,《书籍元帐》中曾被翻刻而直至江户末期仍以较大数量持渡至日的医籍既有《医宗金鉴》《景岳全书》《薛氏医案》《名医类案》《六科(证治)准绳》《(冯氏)锦囊秘录》《(徐氏)医书六种》《医书十二种》等大型丛书与医案集,也有《疡医大全》《痘疹金镜录》《喉科指掌》《痧胀玉衡》《外科秘录》等临证各科著作,更展现出其时较受重视、销量较好的医籍种类。 而也应关注到,和刻本医籍的产生时间多位于江户前中期,《书籍元帐》所载医籍中,仅有《千金方》《痧胀玉衡》《神农本草经》《神农本草经百种录》(《(徐氏)医书六种》之一)等少数几种,在江户末期舶载传日后尚产生了新的和刻本。 这与其时具有日本特色的汉方医学体系已较为成熟,日人不局限于翻刻中国医籍而更多地撰著、刊刻汉方医籍有关。 值得关注的是,日人翻刻卷帙浩繁的医籍往往采取节选与重编的方式,日本学者[10]指出,其乃中国医籍在日本土化的特点,符合日人阅读书籍的“小型化嗜好”(即对“薄书”的喜好),此外也有出于临床需求,为专科专病的诊疗提供更具针对性的参考,以及丰富医籍种类等方面的考量。 因此,通过对《书籍元帐》及其相关和刻医籍的考察,关于江户末期中国医籍的流播与接受情况得以更为清晰地呈现。

同时,《书籍元帐》中标注有“御用”字样的医籍表明其为江户幕府所订购,亦可反映此类医籍其时为日方所重视。 研究发现,御用之医籍基本均为“新渡”之医籍,且一般仅订购1 部,具体如表6 所示。 这与大庭修教授在对《圣堂文书》的研究中指出的“享保三年新渡书目中,除了少数书籍外,都是御用的订购书籍……这也许表明了御文库订购了所有的新渡书籍”([3],页317)具有类似的特征。

表6 《书籍元帐》所载御文库或学问所御用医籍一览表

大庭修教授的研究指出,天保末至弘化、嘉永期间关于新渡书与御用书的主要资料即为《书籍元帐》([3],页336)。 因此,通过上述对《书籍元帐》中医籍总体特征的分析及对多次舶载、“新渡”与“御用”医籍的整理,并对医籍传日后的翻刻情况进行研究,江户幕府末期的“医籍东渡之路”逐步构筑。

3 舶载医籍的受众与流传

那么,江户末期长崎的医籍贸易何以形成此番景象? 《书籍元帐》所载“御用”以外的医籍又将传至何人之手? 除另专门考察《书籍元帐》以外的持渡书目外,从江户时期医家、藏书家对商舶载来医籍的珍视已可见一斑。

被视为日本汉方医学折衷派先导者,亦为藏书家的望月鹿门(1696—1769),在《又玄余草·重修书库记》中就提到舶载古方书之珍贵及其对于藏书家之重要性:“我祖忠庵先生,尝宠猷庙,时命同僚歧伯勉,为师友之礼焉,令励其业,仍赐舶商所赍古方书数百卷。乃使门人荻礼庵者,使于歧阳载书而归,自尔遂富书云。 数世之间,几度罹灾……余窃志于恢复,而后方有庙之时,幸因奉教,校理医书,而因循旧例,重命镇台许可赐书,亦复如猷庙之时,于是乎尚犹富于其旧云。”[24]亦显示了持渡书在医书校勘整理中发挥的作用。

作为江户时代汉方医学考证学派之代表人物的丹波(又称“多纪”)家族成员,丹波元简(1755—1810)、丹波元胤(1789—1827)、丹波元坚(1795—1857)等人亦在著述中多次表明对舶载医籍极高的热情与重视。

例如,元简于宽政庚申(1800)为《痧疹心法》所作跋中即言:“秘府中所贮乾隆御书楼无板书一百十七部,系于戊午年崎岙镇台采进,乃虽彼土人间不易窥者。 余恭申请抄写医书六部,而是书附《医藏目录》末,其标证揭方,判生断死,于疹科书最为简当,遂不敢私秘,校订开镌以应世用云。”[25]从“乃虽彼土人间不易窥”可见其所获乃舶载珍稀医籍。同年(1800)所作《重刊苏沈良方序》中则提到其年少时所抄之版本讹误缺漏颇多:“余弱冠时,借抄之于一友,然文字讹舛,又多缺页,因据诸书所援引,而改补十七,尚不能悉及全书,每对卷而披阅,殆觉闷涩而已。”此后,通过江户后期主管红叶山文库的“大学头”林述斋(林衡)获得的舶载之版本,则弥补了这一缺憾:“己未春林述斋祭酒,购柳塘鲍氏丛书十八集,以其中所收《苏沈良方》一部见贷,盖卷帙完备,校订精核,实为善本矣。 余既觏之,喜不可况,于是商①商:原作“啇”,疑为形近而讹。祭酒公将上梓,第恐知不足斋原集,系小②小:原作“干”,疑为形近而讹。巾箱本,不便老眼,因大其刻,以传寓内。 世或有苦于抄本如余者,得获斯本而喜亦当如余也。 祭酒公之惠,岂浅浅哉!”([26],卷一21a—21b)大庭修教授亦指出,正由于有诸如林述斋这样的“掌权者中热心的藏书家”,才更促进了舶载书籍的输入[17]。

元胤于文化九年(1812 年)所作《吴刻内经跋》中又谓:“庚午岁,崎阳镇台所采进,吴商载来书目中,有《素问灵枢》一部一套。 先君子意其为异本,请参政沼津侯,而欲购之,明年邮致时既在先君子梁坏之后,侯犹不遗宿托,赐于不肖胤。 惊喜无比,速奉之祠堂以告焉……书各十二卷,附《素问遗篇》一卷,明金谿吴悌从元胡氏书堂本而梓行者,楮墨簇新,颇为善本。”[27]从中可知舶载之医经乃善本,更为元胤之父元简所欲睹而未及之书,其珍贵毋需多言。 其文政十年(1827)为《伤寒贯珠集》所作序文中则言“西城侍医小川君汶庵,据胡星池、唐笠三等言,知尤在泾著有《伤寒贯珠集》,令译官陈维贤,嘱吴商而致之。闻者争先快观。 君不敢私秘,速付之梓,授余序之。”[22]不仅再次展露出对所获舶载医籍之喜,更反映出其时日本医家通过渡日医家、译官等人转告书商,从而获得舶载医籍的路径。

而元胤于文化乙丑(1805)为清代朱光被(字峻明)《金匮要略正义》题跋云:“上朱峻明所著抄本二卷。 往岁吴舶赍来,龟山医员冈田义叔从镇台牧和州成杰至崎岙,不吝重价购得而归,余借阅之……注解间有所浚明,实为罕觏之珍。 乃使及门之徒依原样以影模,永藏之于家。”[28]可知此书为冈田义叔通过商船获得的“罕觏之珍”,被丹波家族影模珍藏。 其弟元坚则于天保辛卯(1831)在此跋之后又补充道:“先君子在世日,有人自崎岙密告云,吴舶新赍有钞本《金匮正义》者一部,时方稿《辑义》①指丹波元简所著《金匮玉函要略辑义》。之著,遽托渠物色,然不能得,深以为憾……先兄尝借录厥幅,犹以未得原本为憾。 亡几,义叔下世,此本亦归于市人之手,余因买而得之。 夫先父兄之欲得而未能得者,一旦为插架之物,殊为欣幸。”[28]即知是书在影模后又被元坚从“市人之手”购回。 可见,医籍渡日后的流传之路亦颇为曲折。 又有元坚《简易普济良方》跋记:“天保甲午之冬吴商舶赍,翌岁七月归于插架,廿有九日灯下书。”[29]乃知此书于天保甲午(1834)由商舶渡日,于翌岁(1835)即为丹波氏所收藏。

从上述记载可知,在《书籍元帐》所记录的时间之前,舶载医籍已为日本医家、藏书家所重视、珍藏,医籍传日后除进一步被抄刻,摘编外,更为日本医家应用于临床。 例如,有研究表明,日本江户末期汉方医学折衷派代表人物浅田宗伯(1815—1894)的处方中,即引用了包括《证治准绳》《小儿直诀》《景岳全书》《明医指掌》《赤水玄珠》《丹溪心法》《外科证治全生集》《医宗金鉴》等《书籍元帐》中所记录之医籍[30],展现出中国医籍对日本汉方医学理论与实践的深刻影响。 此外,从舶载医籍中,有时还可窥见书商为提高书价而妄加篡改之行径,如《慈幼筏》跋中即提到:“予今春见前年吴舶载来书目,中有‘慈幼新书’之名,心太奇之。 时其书在于长崎镇台府内,而未致都下,无由寓目,渴企之念,常不休也。昨偶至安藤阁老邸,医员渡边凡亮袖一书而出,外藏曰‘慈幼新书’,予狂喜开卷阅之,乃此书也。 以‘茷’一字,刊改‘新书’二字,程云鹏姓名上,更记会稽张介宾著,乾隆十一年所刻,正是书贾之伎俩,最可恶耳。 不知者或以此书为介宾之亲著,故记其颠末于卷末云。”([26],卷三19a—19b)正因日本医家对舶载医籍的渴求,方能发现其中之谬误,是又为其另一种价值。

除医家以外,江户幕府官员也是舶载医籍的订购者与重要受众。 对此,大庭修教授指出,“书籍元帐是最佳的实证资料”([3],页352)。 据笔者所见,《书籍元帐》中记载的医籍订购者,至少包含久世大和守、本多丰后守、青山下野守、酒井右京亮、松平和泉守、土井大炊头、水野越前守、增山河内守、久世大和泉守、内藤纪伊守等人。 医籍作为武士必读之书,也受到各位老中、若年寄等“御役人”的关注,舶载医籍作为其时的珍稀资源,自然为其所重视。

4 结论

综上所述,《书籍元帐》系江户时代长崎船舶贸易遗留的宝贵一手资料,以之为中心,对其中所载医籍的成书与渡日时间、数量、种类、著述者及其所属地域进行整体分析,针对多次运输、新渡与御用医籍展开深入探讨,并与其在日翻刻情况进行对照,较全面地展现出舶载书目在医学典籍流布方面的运用价值,并初步构建起以舶载书目为中心的中医古籍传日研究范式。 未来在系列舶载书目的文献史料支持下,从不同地域、不同类型、不同医家所著医籍的流传及影响等视角出发进行个案与对比研究,可期更为全面而细致地展现出江户时代的“医籍东渡之路”。