安源模式:中共早期产业支部创建与发展的历史实践(1921—1925)

张宏卿

(江西师范大学 马克思主义学院,江西 南昌 330022)

据1927年6月24日的汉口《民国日报》报道:“萍乡、安源党务及工农运动极形发达,素称江西之冠。”[1]126江西安源,这个人口不足8万的煤矿小镇,曾经在中国革命的历史进程中颇负盛名,一度聚集了全国五分之一的中共党员(1)1924年底,安源有党员200人,占全国994名党员人数的五分之一。参见李昌学编:《唤起工农千百万——安源路矿工人运动纪念馆》,中国大百科全书出版社1998年版,第17页。,号称“中国的小莫斯科”。安源,在中共党史、中国革命史上具有无可替代的作用,它是以毛泽东、李立三、刘少奇为代表的早期中国共产党人领导工人运动的“试验田”,也是多个工人基层组织的发源地,同时还是后来近5000名工人红军的来源地。在中共党史、中国革命史上,安源路矿工人运动留下了浓墨重彩的一笔。尤其值得一提的是,其产业支部创建与发展的历史实践与教科书式的民众动员模式都堪称经典。大致来说,主要内容包括以下几个层面。

一、“同心圆模式”:安源模式的运作框架

“同心圆模式”,最早是美国社会学家伯吉斯在20世纪20年代基于城市商业区域扩张模式而提出的一个解释框架。伯吉斯在对美国芝加哥城进行调查研究的基础上,提出城市内部的各个功能地域都是围绕城市中心呈同心圆状分布的,由内到外依次是中心商务区(CBD)、过渡带(又称退化带)、低收入阶层居住区、中产阶级居住区、通勤带(高级住宅区)。笔者在安源路矿工人运动史上的支部创建与发展历史实践的研究中借用这一理论。相对于这一理论中所强调的商业区域扩张的地理视角与生物属性,笔者更为关注的是社会组织辐射中的文化属性与情感归属。

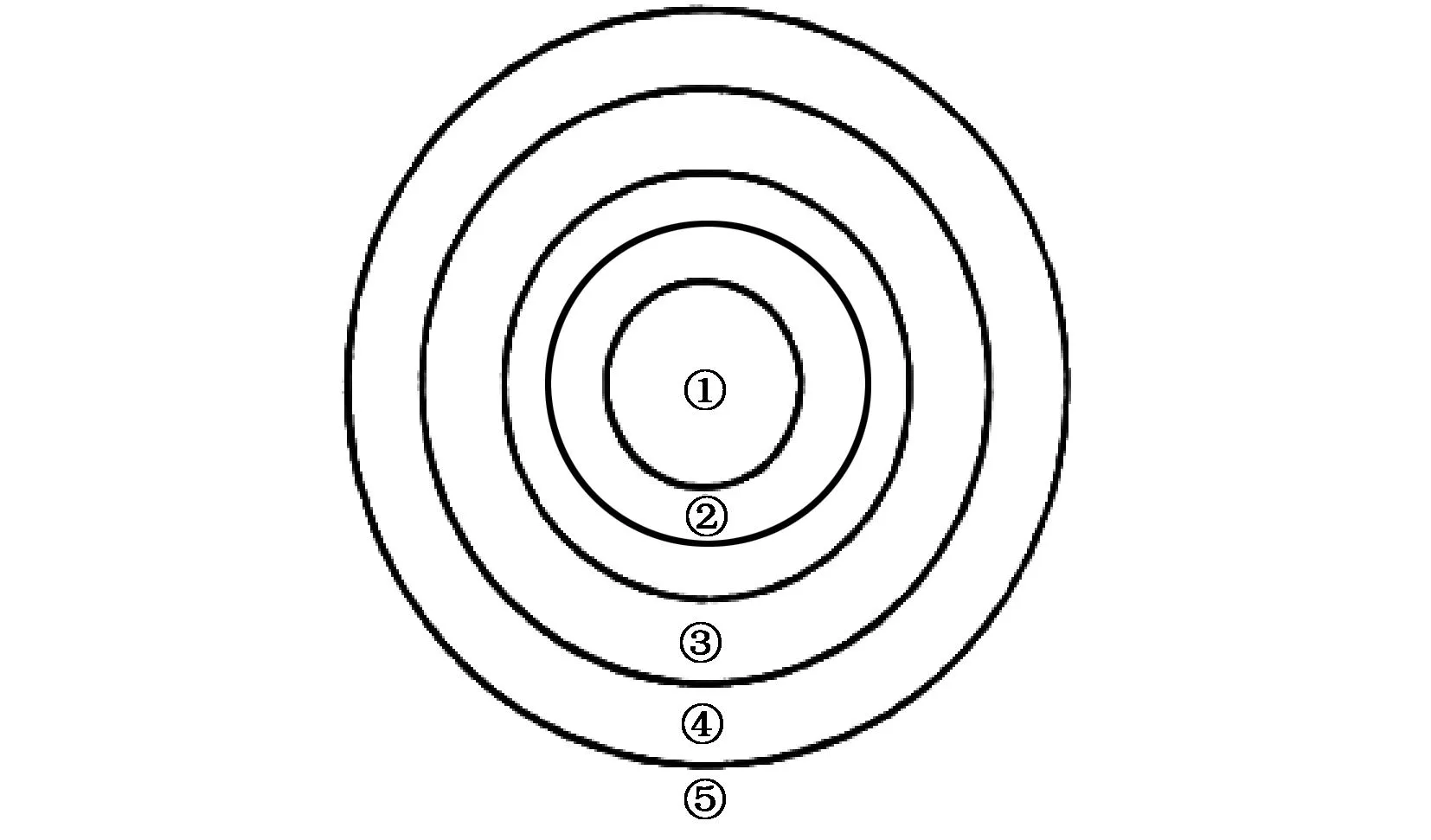

如图1所示,这一同心圆以毛泽东、李立三、刘少奇三大群众运动灵魂人物核心圆为核心,如水波式地由内向外扩展与辐射,依次是由革命积极分子组成的基层党支部或党小组,由工人俱乐部成员、补习学校学员、工厂巡逻队员、儿童团员等构成的群团组织,基本群众指的是不一定在中共的组织框架之内但很大程度上认同共产党的相关主张并能参与一些活动的人员,而社会大众则是一定区域内的所有民众。

①灵魂人物 ②党支部(小组) ③群团组织 ④基本群众 ⑤社会大众

对于安源工运之后的中央苏区的核心区域——江西兴国县的民众动员,知名历史社会学家黄宗智有这样一段表述:“基本原则是依靠一个当地积极分子的核心小组,通过这个核心小组以一种类似一系列愈益扩大的同心圆的方式,使越来越多的人参与了苏维埃工作。”[2]即通过各种编织的组织网络把广大的苏区民众动员起来。这种方式发生作用之前必备的一个条件就是组织核心的养成与锻造。事实上,中共早在安源的产业工人动员实践特别是由毛泽东、李立三、刘少奇三大领导人所组成的同心圆及其辐射模式,为民众动员提供了极强的示范效应与路径依赖。这三大领导人各具魅力各有贡献。

一是伟大的无产阶级革命家、战略家毛泽东同志适时适地地谋划、调研与推进。1921年7月在上海通过的《中国共产党第一个决议》就明确提出:“本党的基本任务是成立产业工会。……而且至少要派我党党员二人到该工会去工作。”[3]61921年10月、12月,毛泽东先后两次来到安源,为即将到来的中国工运高潮寻找“星火之地”。10月,作为一大代表、中共湘区书记、中国劳动组合部湖南分部主任的毛泽东来到安源做调查研究工作,下矿井、入矿户,做访谈、拉家常,为产业支部创建工作打下了坚实的群众基础。

安源工人大罢工中“从前是牛马,现在要做人”口号的拟定,既是毛泽东同志“哀兵必胜”思想的具体体现,用简单通俗、朗朗上口的语言喊出了工人们的心声,所以应者甚众,也彰显了毛泽东同志的智慧与谋略。革命知识分子用激情追求平等价值的同时,以一种深深嵌入民众日常生活之中的“革命正义”来重构近代国家的合法性基础。“革命”在很大程度上是一种对观念和行动之间的意义解释。从这个角度上说,近代中国革命就是一场中国共产党的革命理想与中国劳苦大众的生活意义相互磨合、相互交融的过程,安源工运动的口号较为典型地体现了这一特点。

二是具有一定地缘优势与个人人格魅力的李立三是安源产业支部创建的具体实践者,也是安源工人运动不可或缺的人物。李立三出生于与萍乡毗邻的湖南醴陵,醴陵基本上与安源共享一个地缘圈与人缘交际网络。此外,李立三1919年留学法国勤工俭学的经历也为其增添了神奇的色彩。关于李立三在当年安源矿工心目中的传奇形象,《罢工歌》中这样唱道:“有一英雄天下少,名号隆郅李先生,出洋法国转回程,年纪只有二十四,祖籍湖南醴陵住,他从长沙到萍乡,要救工人出牢墙。”[4]73

安源罢工运动的准备工作,特别是李立三与安源当地洪帮打交道的情形,再次突显了李立三个人魅力与办事风格。关于李立三的个性有这样一段描述:“性格急躁、坦率,在法勤工俭学时,每次游行,他都爱打旗帜,冲在前面;每次登台讲演、慷慨陈词,锋芒无敌;遇有风险,挺身而出……人们给了他一个绰号‘坦克车’——走在前面的开路先锋。”[5]483在罢工过程的谈判中,李立三的“条件无可再让步,允则开工,不允则走开”[6]62直接表陈,既是他个人性格的表现,也令他更易被广大矿工所接受。1923年夏,广大工人强烈要求已经调离安源的李立三仍然担任俱乐部主任,李的回复言辞再次突显其亲民的魅力:“俱乐部万余工友的精神和力量结晶体,决不是那一个人创造出来的。群众才有力量,个人决没有力量。”[7]12

三是安源产业支部创建中“铁三角”之一、具有较强组织纪律性与党性修养的刘少奇。安源工人运动后期(1923—1925)的主要领导者是刘少奇,无论是其“我们不能事事冒险直冲,使全部劳工运动受打击”[8]7的理念,还是其日常的教育宣传,都体现出刘少奇极为理性而严谨的思维。如刘少奇主持工人俱乐部工作期间非常注重理论宣传与教育,讲演股在“第二届任期内(1923年8月至1924年7月),定期向各工作处十代表讲演129次。听众亦达一万以上人次”[9]218。此外,刘少奇的组织纪律性贯穿了安源工运的全过程。刘少奇在《俱乐部组织概况》中明确强调:“工会的组织必须十分严密,极有统系,和军队一般。如此,在工作上才能完成他的使命,才能达到他真实意义的目的。”[10]189在罢工期间,这种纪律要求就更为严格,甚至对手“戒严司令李鸿程旅长也叹惜他部下的军队没有这样的纪律”[11]378。同时,这种整齐划一的组织纪律性也体现在日常的民众动员中,使得罢工后的秩序也井然有序,“工人各归住房,每房派一人到俱乐部打听消息,如有事故,即一呼数百,如臂使指”[12]336。

总的说来,正是毛泽东、李立三、刘少奇三位领导人所形成的这种各具个性的人格魅力、极强的核心意识与向心力的“同心圆式”革命辐射模式,使得安源——这个在中国版图上难以找寻的中南小镇成了“东方的小莫斯科”。这一辐射模式通过从团员到党员的党员发展模式、从支部到区委的组织建构方式、十百代表制的政治参与模式、从工人俱乐部到消费合作社的动员框架等一系列的组织网络,最终完成了政治、经济与文化等多层次“同心圆”的构建。

二、打通知识分子与工人革命的桥梁:安源模式的成功密码

(一)学校与书社:“一片黑暗中的两盏明灯”

从五四运动至大革命时期,学校和书社就成为江西党的秘密据点,被当时的进步青年称为“一片黑暗中的两盏明灯”[13]35。事实上,在不少革命传播之地,学校与书社成为早期中共知识分子走向民众的快捷通道,这也是这场革命特点与优点。

平民学校与补习学校的设立是安源工运史的一件大事。平民学校开办之后,安源补习学校随即设立。安源补习学校可谓是安源产业支部的“母胎盘”,安源的第一批中共党员就是由安源补习学校的学员发展而来。关于革命年代安源的平民学校与补习学校各有侧重、相辅相成的情形,相关文献中有这样的表述:“平民学校设在新菜场后五福巷内的一栋二层楼房里,学生为八、九岁的工人子弟,共三十多人。白天,李立三等人教他识字、学文化。晚上,访问学生家长,进行串连和思想发动工作,邀集较为积极的工人,开设工人补习学校。”[14]87补习学校在安源新街、安源牛角坡、安源总局、安源紫家冲、湘东茶山、醴陵阳山石、株洲东站共七处设立,学生共900人。此外,工人补习学校还分为初级班、中级班、高级班及师范班、妇女职业部、劳动童子部等。

书刊是民众启蒙的重要载体。安源工运时期,最值得一提的两本有代表性的刊物是《安源旬刊》与《努力旬刊》。《安源旬刊》始称《安源半月刊》,是安源路矿工人俱乐部的机关刊物,原定1923年9月罢工胜利一周年之际创办,后因长沙印书局遭封,延迟到12月发行。团地委委员、文书股长李求实担任总编,刊址设在牛角坡55号。刊物设有《言论》《时事报告》《劳动界消息》《本地风光》《工人常识》《七嘴八舌》《诗歌》《戏剧》等栏目,刊登的文章大都只有几十个字到数百个字,评论简明,消息扼要。文章的内容切合工人的实际,也力求工人群众看得懂[15]。正所谓:“思想新颖,内容丰富,形式活泼,文风泼辣,语言通俗,深为广大工农群众所喜闻乐见。”[16]92《努力旬刊》是工人补习学校办的妇女职业部的刊物。妇女职业部专为工人家属而办,以“养成职业技能,增进必须知识,以为妇女解放之基础”[17]238为宗旨。授课内容上午是国语、算术、常识、图画、音乐、体育等,下午学缝纫、编织。地点设在安源新街,有学员32人。下半年学员有所增加,校址移于第三校(安源总局下)。并与消费合作社合作,在老街租一店房开办“出口发卖所”,定做各种中外服装。妇女职业部修业期限为两年[18]101。

(二)“隐性革命”:传统资源与社会资本的成功运用

传统社会中的地缘与血缘成为民众动员中可利用的社会资本。社会资本是相对于经济资本和人力资本的概念,它是指社会主体(包括个人、群体、社会甚至国家)间紧密联系的状态及其特征,其表现形式有社会网络、规范、信任、权威、行动的共识以及社会道德等方面。社会资本无形地存在于社会结构之中,它通过人与人之间的合作进而提高社会效率和社会整合度。安源路矿是株萍铁路与安源煤矿的合称。既有铁路又有工矿的安源,毫无疑问是一个人员往来频繁的杂居之地,正如当时的报纸所言:“安源系五方杂处之地。”[19]15血地两缘在中国人的交际网络中占有非常重要的地位,换个角度思考,在这样一个外来人占有相当比例的安源,强调地缘,也许是一个比较快速获取认同的渠道。1921年秋,毛泽东去安源做调查的联系人就是他的湘潭老乡、在矿上行医的毛紫云,而且出现在矿工面前的毛泽东也是夹着一把雨伞、身穿蓝色长衫的传统教书先生形象。后来李立三要在人生地疏的安源办学校,也是通过他父亲朋友、安源商会会长谢岚舫的关系,才把他在安源办学的呈文成功递到萍乡县知事的手中。接替李立三的工人俱乐部主任刘少奇为了拉近与广大矿工之间的距离,甚至把自己的兄长也介绍来安源当了一名矿工。这种地缘与血缘的传统辐射模式在第一届安源路矿工人俱乐部的职员构成中的“湖南元素”得以充分显示(见表1)。

表1 安源路矿工人俱乐部第一届职员中的湖南人(1923年7月)

当然,地缘的交汇与血缘的亲近也只是给革命者走近民众提供一种便利,而要获取认同毫无疑问需要更为细致而巧妙的工作。学者裴宜理在《安源——发掘中国革命之传统》一书中提出了“文化置位”概念,指出革命者为了将激进的新观念引入传统社会民众的心中,充分发挥诸如宗教、符号、仪式、戏剧艺术等层面的战略运用,集中展示出早期中国共产党人对文化资本和创造力的重视与运用(2)参见裴宜理《安源——发掘中国革命之传统》一书的译序部分,第7-9页,阎小骏译,香港大学出版社2014年版。。李立三在安源工人眼中的形象,初次“登台”就很有戏剧艺术般的传奇色彩。舞狮师傅介绍李立三时是这样表述的:“我们的师傅家住在醴陵阳三石,我们的师公那就住得很远很远呀!找他要飘洋过海去哟,他现在有百多岁了,他的名字叫‘马天师’(马克思),是个大胡子老公公。”[20]76

毛泽东、李立三等早期中国共产党人能把外来的东西经过各式各样的方式方法变成对中国一般民众来说不是陌生的元素,这也可谓是马克思主义中国化的另一种解读。当一般民众说,我们的老师是“一个年纪一百岁的、住在国外的、有大胡子的叫马天师什么”的时候;当李立三主动将其原名“李隆郅”改为笔画简单的“李能至”的时候;当李立三风趣地授课,如将“天”字解读成“工”与“人”两字的结合的时候……,这在很大程度上一下子拉近了与普通民众之间的距离。革命也好,主义也罢,只有这样,才能以一种潜移默化的方式进入民众的心田。

此外,这种“隐性革命”体现在革命初期为了赢得当地官府的默认甚至支持而提出较为和平的理念与和谐、共谋的口号上。据湖南平民教育促进会的负责人,也是介绍刘少奇来安源的李六如回忆,1921年底,毛泽东对即将前往安源的李立三就说道:“利用现在的平民教育运动的名义,联络地方绅士,争取合法地位,先办起夜校,启发工人的觉悟,然后把他们组织起来。”[21]1671922年5月成立的工人俱乐部其宗旨最初是“保护工人的利益,减除工人的压迫和痛苦”[22]494,后改为更为温和的“联络感情,涵养德性,团结互助,共谋幸福”[23]37。俱乐部大门贴着的对联也是“俱人盖世英雄汉,乐以忘忧让三分”[24]37。这种“隐性革命”还体现在罢工之后对原有权力的替代中。安源路矿工运之后,团支部、党支部、工人补习学校、工会、消费合作社、武装纠察队、裁判委员会等一系列的组织运作框架虽然最终取代了诸如洪帮、神职人员、乡绅的相关权力,但是其过程还相对比较隐匿与渐进的。

三、人才熔炉与动员模板:安源模式的历史作用

早期中国共产党人在安源的革命实践进程中所体现的革命人才培养、基层组织创建与工人动员模式,在中国革命史、中共党史上发挥了巨大的作用。通过对安源产业支部的微观研究,笔者认为安源时期由各具个性与人格魅力的领袖人物所组成的同心圆的原点,书社与学校成为两大宣传的主渠道,以及传统资源在革命动员中的巧妙运用,使得首次走向基层厂矿的中国共产党人与工人群众实现了较为良性的互动,这也就是文中所称的“安源模式”。这一模式的历史作用至少包括以下两个层面。

(一)安源熔炉——革命人才的养成所。对于安源工运在中国革命人才培养方面的作用与地位,从安源走出的老红军唐延杰回忆道:“我回想起来,真正开始懂得革命道理还是安源青年团那段时间。半个世纪过去了,我们当年的青年团员都已成白发老人,然而我却时时怀念这座革命的熔炉——安源青年团。可以这么说,是安源青年团引导我走上了革命的道路。”[25]82

从黄埔军校、农讲所到国民革命的北伐,从秋收起义到中国的第一块农村革命根据地——井冈山革命根据地,到处可见安源人的影子。相关文献对安源工运中的人员去向有这样的表述:“他们继续坚持斗争,根据党的决定,有的到广东去参加革命军,有的到广州农讲所和黄埔军校学习,有的到各厂矿去开展工人运动,更多的工人到农村去开展农民运动。”(3)江西革命博物馆党史研究室:《江西革命斗争史资料》(内部版),1981年6月印,第5页。据当时的报纸《红色的安源》记载,在第四军叶挺独立团中,安源人几乎占全团人员的三分之二。可以说是“在国民革命的历史中,实占最光荣的一页”[26]353。至于秋收起义中安源工人的表现,在湘区党委给中央的报告中可窥一斑:“湖南的无产阶级——安源工人、铁路工人等——的奋斗精神,特别表现得十分坚固和勇敢,确是革命的先锋队。”[27]549井冈山斗争时期,朱毛会师不久,中共中央给朱毛的信中有这样一段话:“安源是无产阶级的大本营,许多工人同志具有很多斗争的经验和党的训练,你们应与湖南省委商量调一部分活动分子到各军中担任政治及党的工作。”[28]237可以看出中共中央对安源人丰富的斗争经验与过硬的政治素质的充分肯定。

裴宜理说:“在安源,年轻的富有理想主义的共产主义干部领导了一场极为成功的非暴力罢工,还面向工人、农民以及他们的家人开展了达到一定规模的教育工作。其结果是民众对于共产主义革命事业的支援达到了极高的程度。”[29]258安源,作为早期中国革命人才的熔炉,至少具有两方面的贡献:一是寓于民众日常的阶级意识的塑造与革命动员人才的培育。无论是平民学校还是工人补习学校的教学内容都结合了老百姓的日常生活。如“衣是我们工人做的,田是我们的弟兄农夫种的,房屋是我们工人构造的,我们应该有充分的享用权”[30]4。二是最早党校的开办与革命人才理论修养的提升。1924年,安源地委拥有198名党员,占全国党员总数(994名)的五分之一,成为全国最大的、产业工人成分最多的地方党组织。随着大批党员的激增,党的基本知识与系统的马克思主义理论培训势在必行。1924年12月,在刘少奇的领导下,安源党校开学,首批党员60人,授课人员除刘少奇外,还包括安源地委书记汪泽楷、组织部长任岳、团地委书记袁达时、工人俱乐部游艺部长萧劲光等人,教材基本上使用的是瞿秋白、王伊维所翻译的《政治经济浅说》《俄共党史》《少年运动史》等,每周授课3次6小时。

(二)动员模板——民众革命参与的一个样本。安源产业支部的创建与发展的历史进程中,民众动员的经验对后来的革命者提供了一个可供借鉴的蓝本。对安源工运的蓝本效应,在李立三的这段话中得以充分体现:

安源工人运动的一些主要经验是非常重要的。后来一九二四年,我们到上海做工人运动的时候,也就是运用了这些经验。一开始在上海六个区办了平民学校或工人补习夜校;接着培养了工人中的积极分子,建立党的支部,组织工人俱乐部。到一九二五年二月日本纱厂工人大罢工的时候,又根据“哀兵必胜”的思想,提出了“反对东洋人打人”的口号。正是这个口号鼓舞了工人斗志,激起社会的同情,并通过商会的调解,逼迫日本资本家部分地接受了工人的要求,取得上海工人罢工的第一次胜利。[31]484

概括来说,作为中共基层民众动员可供借鉴的蓝本,其中就有不少元素可以跨越时空地存续,这至少包括两个层面:一是灵魂人物的信仰与组织网络的构建。对于当时基层组织在民众中的核心地位,刘少奇相关回忆中有这样一段表述:“我开始工作就在一个历史长久而规模最大的产业安源矿山工作三年。将这一矿山每个角落的情形弄得很清楚,我们在几万工人中,有绝对无限的信仰。”[32]691毫无疑问,这种基层组织中,领导人的亲民行为与核心意识的养成是一个跨越时空的话题。此外,民众对核心灵魂人物的信仰也来自其严于律己的人格魅力。如刘少奇就曾以身作则率先在安源做的“做事精神不好,过于审慎”的自我解剖,开启了中国共产党人自我批评的先河。1923年9月18日,年方24岁、为罢工运动取得胜利起到不可或缺作用的刘少奇发表了一篇极为低调甚至是带有深刻反思的演讲,对于自己,说“我对于过去的批评,专注意各种错误”“作事精神不好,过于审慎,平时对工友的交际和谈话,都表现出一种不愿意的懒散态度”;而对于主席团,则说“办事太散漫,太无系统”,以至于“都有点官僚的态度,对工友很少细心和悦”[33]91。

二是党群关系的良性互动得益于组织归属、情感认同与经济利益的最优化组合。安源模式中以党支部为核心,因地制宜、适时而变的多元基层组织辐射与民众的动员策略,是安源工运走向成功的一个关键。从毛泽东在安源大罢工前的运筹帷幄,到李立三罢工中的慷慨激昂,再到刘少奇在安源党校的娓娓道来,中国共产党早期领导群体的个性特征可谓是深深地嵌入了民众动员的过程之中。从安源罢工歌到兴国山歌,再到延安秧歌,时过境迁,但民众动员的核心呈现——民众喜闻乐道的动员方式——却始终如一[34]。

动员组织框架与动员内容形式,无论其多么的完美,民众动员的最终完成还是有赖于对动员者的情感认同。情感认同,可以说是人类的一个共同需求,无论是地缘、亲缘,还是语言风格抑或生活习惯,不少出身乡土的早期中国共产党人能够以一种感同身受的方式走近广大的基层民众。在很大程度上与一般民众能够产生共情,这是民众得以动员起来的一个核心因素。

“中国共产党史、马克思主义中国化史,是中华民族历史进程中恢宏而灿烂的篇章。”[35]学史明理,知史爱国。综上所述,早期中国共产党人在安源领导的这场工人运动中创建产业支部与民众动员的实践成为之后走向乡村革命可供模仿的一个样本,其中的同心圆的辐射模式与组织核心力量的锻造、打通党群联合的革命桥梁与多层面的动员策略,以及革命人才的培育与党的自身建设,等等,对这一系列的内容所组成的“安源模式”的梳理与解读,不仅丰富了中国革命史、中共党史的研究范式,也具有跨越时空的意蕴。