“志怪”之概念生成辨析

王 炜, 李卓娅

(1.首都师范大学 文学院,北京 100037;2.湖北文学理论与批评研究中心,湖北 武汉 4300079;3.华中师范大学 文学院,湖北 武汉 430079)

志怪一词是近现代文学学科体系之下的特定术语,用来统纳祖台之的《志怪》、干宝的《搜神记》等以神鬼、仙怪等为主要内容的书籍。当然,这个词成为术语,是过程性的,是在中国本土知识体系建构、调整的进程中逐渐演化而成的。它在先秦萌生之时,与书籍、与具有怪异性质的知识要素形成了直接的关联。这时,它只是偶然出现的普通词语。从魏晋到明清,在文本积累与观念演化的双重维度下,志怪一词与载录神怪、仙妖的书籍之间形成了复杂的关联,它的功能、用法不断转换。19世纪末20世纪初,志怪一词作为文学术语,确认了与小说这个概念之间的从属关系。

要把握志怪一词由普通词语演化成为术语的内在逻辑及特定路径,我们需要考察具有怪、异性质的知识元素在书籍中的留存情况,梳理这些元素与志怪一词之间的关联方式;也需要以小说这个词语为参照,阐明志怪一词与特定书籍类型、与小说这个概念建立起对应关联的复杂过程。

一

志怪这个词在初生之时,就确认了基本的意义内涵,划定了自身的使用范围:它指向具有怪异性质的知识要素,与书籍建构了原生性的关联关系。

志怪一词最早见于《庄子》。《庄子》说“齐谐者,志怪者也”[1]4。从词义内涵上看,所谓志怪,“志,记也。怪,异也”[1]5。怪、异,就是指《庄子》所引“谐之言曰:鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也”[1]4等事。大鹏这种鸟由鱼化生而成,并且能够“水击三千里”、远飞九万里,这超出了日常经验中的认知和理解,因而被视为怪、异。从指称对象上看,志怪一词在初始之时,就与书籍建构了关联。关于齐谐是人名还是书籍的题名,历代说法不一,但这并不影响志怪一词与书籍之间的对应关联。如,成玄英认为,齐谐是人名。但是,在申明志怪一词的内涵时,他仍然回归到书籍的界域之内。成玄英说,“齐谐所著之书,多记怪异之事”[1]5。也就是说,志怪一词指向的,并不是齐谐这个人,而是这个人“所著之书”,它的含义仍落定在书籍上。要理解志怪一词与书籍原生性的关联,我们可以把小说一词作为参照系进行考察。小说、志怪这两个词都出现在《庄子》中。它们在初生之时,只是偶然地同时出现在同一部书中。这两个词互不相关,各有其特定的指称对象、意义内涵和价值功能。志怪见于《逍遥游》篇,小说见于《外物》篇。《庄子·外物》说,“任公子为大钩巨缁,五十犗以为饵”,“投竿东海”,钓得“声侔鬼神,惮赫千里”的大鱼。有些人听闻之后,“趣灌渎,守鲵鲋”,妄图也钓得大鱼,这实质上是“饰小说以干县令,其于大达亦远矣”[1]925。这里,小说一词是指与事实相去甚远的传言。它只是对某种行为方式的判定和评价,与书籍不存在任何关联关系。相较之下,志怪一词则与书籍直接相关,用来概括某部书的内容。

汉魏六朝时期,志怪一词生成了特定的运动趋向和演化轨迹:这个词在汉代湮没无闻,未见有人使用;魏晋南北朝时期,它成为高频词,在自身的原生形态的基础上延续、发展,不再仅仅与齐谐这一部书籍相关联,而是成为多部著述的题名。

要阐明志怪一词与书籍的关系,我们首先需要梳理具有怪、异性质的知识元素的留存情况。谈到这类知识,我们最为熟知的,应当是孔子避忌、搁置神怪的态度。如,“子不语怪、力、乱、神”[2]2483;又如,“子曰:‘索隐行怪,后世有述焉,吾不为之矣’”[3]1780。“子不语怪、力、乱、神”是孔子本人力图遵循的原则。但是,我们切换角度可以看到,孔子之所以强调“不语”,恰恰是出于对现实的忧虑和不满,从反向证明了“世好奇怪,古今同情”[4]164的状况。王充就曾谈到世人求奇好异的风气。他说:

世俗之性,好奇怪之语、说虚妄之文。何则?实事不能快意,而华虚惊耳动心也。是故才能之士,好谈论者,增益实事,为美盛之语;用笔墨者,造生空文,为虚妄之传。听者以为真然,说而不舍;览者以为实事,传而不绝。[4]1179

的确,“子不语怪,特不语耳,非无怪也”[5]607。先秦两汉之时,具有怪、异性质的知识元素“传而不绝。不绝,则文载竹帛之上”[4]1179,弥散在各类书籍之中。以《汉书·艺文志》建构的知识统序为基本标尺,我们可以清楚地看到,七略分类法下每个部类中的书籍都蕴藏、包含着怪、异的元素。如,《六艺略》中《春秋》类的书籍虽以“据行事,仍人道”[3]1715为主,但其中也不乏“说妖也”等涉及“妖兴”的内容[3]1467。《诗赋略》中的《离骚》“托云龙,说迂怪”,皆为“谲怪之谈”[6]148。又如,《数术略》下收录了《山海经》。这部书充满了“祯祥变怪之物”[7]4,带有浓郁的奇异色彩。在七略分类法建构的知识统序中,神怪元素在各个部类中随处即是。只是,这些知识元素尚未集中起来,组构成为特定的知识序列;志怪一词也只是作为偶然出现的普通词语,它尚未用以标识特定知识类型。

到了魏晋南北朝,志怪一词完成了重要的转型。它成为高频词,并由普通词语转化为用于书籍题名的特定词语。这次转型与知识元素的重组重构、与新生的书籍类型的出现直接相关。魏晋时期,一方面,具有怪异性质的知识元素仍然散居于各个部类之中;另一方面,也有人将神怪元素归拢于一体,置于某本书籍之中,其中有些书籍直接以“志怪”为名。如,孔约、曹毗、祖台之、许氏、殖氏等都著有《志怪》;另外,有些书籍题名为《志怪录》《志怪集》《杂鬼神志怪》等,《金楼子》也有《志怪》篇。志怪从普通词语转而成为书籍题名的方式,它的运动至少有着两重的向度。从基本的词义内涵上看,志怪一词是线性的、径直向前延续的,并没有超越述奇纪异的原生意义。从使用范围和功能上看,它完成了拓展,甚至是重生和转型:志怪从描述《齐谐》这一本书的性质特征转而与多部书籍建立直接的关联,它成为多部书籍共同的命名方式,标明了这些书籍之间的同一性。

以小说这个词为参照,我们能更为清晰地考察志怪一词演变的特点,也能觇见志怪、小说这两个词建构关联的脉络。小说一词自萌生后,它的发展不是直线形的,而是历经了多次裂变。第一次裂变发生在汉代。小说一词最早在《庄子》中只是普通词语。到了汉代,它转型成为特定的术语,用来命名知识统序中二级类目。《汉书·艺文志》诸子略之下有小说家,收录了《青史子》等“小说十五家”[3]1745。这时,志怪一词处于湮没的状态,它与小说这个概念术语之间也不存在任何关联。小说这个词的第二次裂变发生在魏晋南北朝时期,它生成了在知识体系的上下层级中自由位移的能力。一方面,这个词依然作为专用术语,用来指称知识体系中的次系统;另一方面,它也用来命名特定的书籍,如,殷芸有《小说》一书。小说一词在用来命名某部特定的书籍时,看似与志怪建构了一致性:它们都是书籍题名,它们题名的书籍都载录了怪、异故事。但是,对魏晋南北朝的人来说,这种一致性只是表层的。更准确地说,这种一致性只具有在未来的有效性,并不具备在“当下”的有效性。小说、志怪这两个词在魏晋之时存在着重要的差异。从指称的对象来看,小说既可以用来作为书籍的题名,同时也是某种知识类型的命名方式;志怪指称的对象只是某部书籍,而不是由书籍构成的知识要素的集合。从书籍的内容来看,志怪、小说这两个词也尚未形成内在的关联,它们之间有着巨大的断裂。这两个词命名的书籍在内容上有着非常重要的差异。殷芸的《小说》主要以现实生活中的人为中心;它虽然不排斥怪、异的要素,但是,在述及禽畜的异行时,只是着眼于飞潜动植的现实形态以及相关的异事,而不是禽畜的怪变。如:

魏管辂尝夜见一小物,状如兽,手持火……辂命门生举刀奋击,断腰。视之,狐也。自此里中无火灾。[8]70

《小说》载录管辂所见之“小物,状如兽”,它实质上也是兽——“狐也”。这些故事大多展现了人对万物的把握、控制能力。相较之下,在祖台之《志怪》现存的条目中,都是飞潜动植的怪变。《志怪》现存15则,其中,涉及畜禽、昆虫等怪变的有8则(牛、蛟、萤火、蛴螬、苍蛟、江黄、鳅蝥),树木成精的有2则(水木之精、道东庙树),物品之怪变有2则(錗鏆、神剑),涉及山川的有2则(庐山夫人、庐山使君),来历不明的有1则(墙上的持刀小儿)。如,《志怪》载录猪化为人、龟化为人的条目说:

见一女子,容貌端正,便呼即来,便留住宿。士解臂上金钤系其臂……明日……忽过一猪圈边,见母猪臂上系金钤。[8]130

会稽吏谢宗赴假吴中,独在船;忽有女子,姿性妖婉,来入船。……至一年,往来同宿;密伺之,不见有人,方知是邪魅,遂共掩之。良久,得一物……乃是……龟。[8]135

《志怪》以怪为中心,所谓怪,就是指“精气之依物者也”[9]67,是动植飞走化生而成的妖孽、物怪。其中的一些怪孽对人具有危害性,另一部分即令没有施恶于人,但也常常暗藏着令人惊恐、悚惧的要素。也就是说,在《庄子》中,志怪一词指向的是从鲲到鹏、从鱼到鸟的化生、怪变;到了魏晋之时,题名为志怪的作品依然紧紧循守着“气变常,人妖物孽曰怪”[10]326的原则,围绕着飞潜动植的怪变、化生等展开陈述。

从先秦两汉到魏晋南北朝,志怪在词义内涵上保持着原初的意义指向,沿着直线性的轨迹,不断拓展;小说一词则斗折蛇行、持续裂变,它在词义内涵、指称对象、价值功能等各个层面上颠覆了自身的原初形态。小说成为书籍题名,意味着志怪、小说这两个词由互不相关的状态,转而成为平行的关系。这种关联关系成为志怪、小说这两个词在日后建构统一性、同一性,以及形成从属关系的基础和原点。

二

有唐一代,志怪的词义内涵依然保持着原生义。但是,它与小说一词的关系、它的指称范畴却经历了重要的变化:志怪与小说这两个词由平行的关系转而变为交集的关系;志怪这个词在继续作为书籍题名使用的同时,也进而转型成为某些书籍的总称。

唐初,魏徵等撰《隋书·经籍志》,四部分类法正式定型。这时,题名为志怪、题名为小说的书籍分别被置于史部、子部这两个不同的部类之中。《隋志》史部杂传类著录“《志怪》二卷,祖台之撰”“《志怪》四卷,孔氏撰”“《志怪记》三卷,殖氏撰”[11]980-981,殷芸的《小说》则居于子部小说类。志怪、小说这两个词形成了平行的、互不相交的关系。《志怪》等记录鬼怪、神异的书籍被置于史部。这种分类方式并不是《隋书·经籍志》独有的,更不是它首创的,而是延续了魏晋南北朝时期的分类观念。齐梁之时,阮孝绪著《七录》,将书籍分为经典录、记传录等七类,记传录大体相当于四部分类法中的史部,这个类目之下又分出国史部、鬼神部等。《七录》已佚,从留存的序目建构的知识框架来看,《志怪》这类文本应是归入了记传录的鬼神部。到了隋唐之际,释道宣的《大唐内典录》也将《志怪》归于“传纪”。他说,“寻阅前事,多出传纪。《志怪》之与《冥祥》,《旌异》之与《征应》,此等众矣”[12]202。这意味着,题名为志怪的著述与史部而非子部的书籍形成了同构并生的关系。《隋书·经籍志》《大唐内典录》等正是沿袭着魏晋以来的观念,将《志怪》等书籍置于史部这个新生的部类之下,归于杂传一类。

《隋书·经籍志》将《志怪》《宣验记》等归于史部杂传类,而不是与殷芸的《小说》一道归入子部小说类。这在分类方式上也自有特定的合理性。《隋志》史部小序申明了这种归类方式的内在逻辑。据《隋志》,史部杂传的类例建构依据是,在正史载记“人君之举”的基础上,“广其所记”,收录“自公卿诸侯,至于群士”的“善恶之迹”[11]982。《志怪》以及《搜神记》《宣验记》等的特点正是“旌怪异”[13]213,以彰明吉凶之兆、善恶之迹,因此,被归入杂传类。的确,在《志怪》等书籍中,怪异的性质、善恶的价值判断,这两者都是不可或缺的。从书籍的构型要素上看,《志怪》《宣验记》等“三十六部,皆祯祥变怪”[14]347之书被收录在《隋书·经籍志》史部杂传类。这些书籍以动植飞走的怪变或者神鬼仙妖为基本维度展开叙述,具有怪异性质的知识要素既是文本的叙述主体,又是书籍核心的构型要素。相较之下,殷芸的《小说》“载自秦汉迄东晋江左人物”[15]23,“首题秦、汉、魏、晋、宋诸帝”[16]316,再叙老子、孔子等的遗事、逸事或是异事。这部书并非围绕神怪仙妖而展开,有诸多条目甚至完全不涉及任何怪异的内容。如,“徐稚亡。海内群英论其清风高致,乃比夷齐,或参许由。夏侯豫章追美名德,立亭于稚墓首,号曰思贤亭”[8]65。在《小说》中,那些偶尔出现的怪异元素是可有可无的、辅助性的,主要为了突显现实生活中人物的特异色彩。从书籍的功能类型上看,《志怪》《宣验记》等史部杂传类的作品着眼于鬼神怪妖的“善恶之事”,《志怪》《搜神记》等与史部其他书籍一样,具有“书美以彰善,记恶以垂戒,范围神化,昭明令德”[11]992的功能。如,《志怪》载录吴亡之兆说:

吴未亡前,常有紫赤色气见牛斗之间,星官及诸善占者咸忧吴方兴。惟张先于天文尤精,独知为神剑之气,非江南之祥。[8]129

《宣验记》谈到神明应验、天佑不虚说:

宋元嘉中,吴兴郡内尝失火。烧数百家荡尽,惟有经堂草舍,俨然不烧。[8]269

相较之下,子部小说类的书籍或着眼于滑稽俳谐,或着眼于日常生活中的休闲娱乐,它关注的不是劝善惩恶,而是遗事、逸事或奇闻怪事的趣味性。如,《小说》载阮德如遇鬼:

德如尝于厕见一鬼,长丈余,色黑而眼大……德如心安气定,徐笑而谓之曰:人言鬼可憎,果然如是。鬼赧而退。[8]72

这些内容追求的是“幽默风趣,宛如一幕滑稽剧”[17]117。作者的目的不在于劝惩,而是以谐谑、游戏、调笑的笔墨,表现阮德如遇到鬼的气定神闲。这样,以劝善惩恶为主要目标的《志怪》《宣验记》等被置于史部杂传类,与《小说》《世说新语》等区分开来。它们居于不同的部类中,形成了平行的、互不交错的关系。

书籍在知识统系下的关联关系并非僵固不变的,而是处于动态的位移、调适之中。《志怪》与《小说》这两部书籍之间的关系也是如此。在《隋书·经籍志》成书七十余年后,刘知幾撰成《史通》。刘知幾认同《搜神记》《志怪》与《小说》《世说新语》等之间的差异;同时,他也将这些书籍组构于一体,申明了这些书籍的某些共性特征。刘知幾谈道:

晋世杂书,谅非一族,若《语林》、《世说》、《幽明录》、《搜神记》之徒,其所载或诙谐小辩,或神鬼怪物。其事非圣,扬雄所不观;其言乱神,宣尼所不语。皇朝新撰《晋史》,多采以为书。[13]108

《世说新语》《小说》等着意于“诙谐小辩”,《搜神记》《志怪》载录“神鬼怪物”,这是它们在内容上的区别。但同时,它们之间也存在着一致性:这两类书的性质是共通的——“其事非圣,扬雄所不观;其言乱神,宣尼所不语”;在传播上也有着共同的渠道——“《晋史》多采以为书”。这样,原本分属史部、子部等不同知识类目下的书籍被归拢起来,组构成为知识统一体,建构了彼此之间的同质性和同构性。刘知幾还将《志怪》《搜神记》与《小说》等抟捏于“偏记小说”这个概念之下。偏记小说分为杂记、琐言等十类,《志怪》等归于杂记,《世说》等归入琐言。他说:

阴阳为炭,造化为工,流形赋象,于何不育?求其怪物,有广异闻。若祖台《志怪》、干宝《搜神》、刘义庆《幽明》、刘敬叔《异苑》,此之谓杂记者也。[13]255

街谈巷议,时有可观,小说巵言,犹贤于己。故好事君子无所弃诸,若刘义庆《世说》、裴荣期《语林》、孔思尚《语录》、阳玠松《谈薮》。此之谓琐言者也。[13]254

在这个新的知识统序中,志怪一词仍保持着原初的内涵、性质、功能,但是,它在知识体系构架中的位置却发生了变化:它由指称史部杂传类之下的某部书籍,转而变为指称偏记小说之下杂记类中的某个知识要素。它与小说一词也形成了直接的关联,建构起全新的、复杂的关系系统:一方面,志怪、小说这两个词作为书籍题名,它们一同被置于“偏记小说”的范畴之下,形成了相互参照、共生同构的关系;另一方面,志怪与小说这个词也生成了要素与集合的关系。“偏记小说”作为具有总括性的词语,聚拢了《志怪》《搜神记》等各部书籍,志怪一词与小说这个词构成了从属关系。

之后,志怪一词的功能和用法持续变化,它与小说的关系也更为丰富、复杂。中唐以后,志怪一词发生了根本性的转型:它由命名书籍转而用来描述某类书籍的特征。某个词用来作为书籍题名,还是用来描述书籍构成的知识序列,这有着本质的区别。《志怪》《搜神记》等具有怪异性质的书籍在《隋书·经籍志》中归拢于一体,形成了特定的知识类型。这个知识类型虽然已经成为实在、实存,但是,它并没有被加以命名。志怪一词只是这个已然定型但却未及命名的知识类型中某部书籍的题名。它与这个知识类型之间是要素与集合的关系,而不是对等的关系。到了中唐之时,志怪一词的性质发生了变化,它开始指向某一类知识,用来概括它们的共性特征。顾况在为戴孚的《广异记》作序时,使用了“志怪之士”一词,他将诸多作家及其作品全部统纳在“志怪之士”的范畴之内。他说:

志怪之士,刘子政之《列仙》、葛稚川之《神仙》、王子年之《拾遗》、东方朔之《神异》、张茂先之《博物》、郭子横之《洞冥》、颜黄门之《稽圣》、侯君素之《旌异》……《异苑》《搜神》《山海》之经,《幽冥》之录……,国朝《燕梁四公传》、唐临《冥报记》、王度《古镜记》、孔慎言《神怪志》,赵自勤《定命录》,至如李庾成、张孝举之徒,互相传说。[18]545-546

“志怪之士”这个词语不是简单地与某些作者及其著述捏合在一起,而是与一套复杂的文本体系构成了对应关系。这些文本在《隋书·经籍志》中原本居于不同的部类,它们互不相关。顾况以怪、异为基本的构型准则,将原本著录于《隋志》史部杂传类的《列仙传》、史部地理类的《山海经》、子部杂家类的《博物志》等与《志怪》《搜神记》等统合在一起;同时,他还将唐代新生的文本类型《古镜记》《定命录》等也纳入这个序列之中。这些文本在时间、类型等多重维度上构成了复杂的体系。从时间上看,志怪一词涵盖了从刘向的《列仙传》一直到唐代的《定命录》等;从文本类型上看,志怪一词不仅对应着书籍,同时,也可以包含单篇的文本,如王度的《古镜记》。志怪一词由书籍题名转而变为指向由书籍、文本等构成的知识类型。之后,志怪成为统纳知识集合的词语。如,白居易谈到自己写作的《禽虫十二章》时说,“予闲居乘兴,偶作一十二章,颇类志怪”[19]858。这里的志怪一词,显然指称的是特定的知识类型。到了晚唐,作家形成了自觉的创作观念,他们搜罗、纂集与鬼神妖怪相关的故事,并有意识地将自己的创作归于志怪一词的范畴之内。如,段成式撰有《酉阳杂俎》。他自言,这部书“抑志怪小说之书也”[20]1。志怪、小说这两个词首次直接并置于一体。段成式以及顾况、白居易等用志怪一词描述《山海经》《搜神记》《酉阳杂俎》等书籍的共性特征,确认志怪与小说这两个词之间的关联。这在当时只是偶然为之,并非惯例和成规,但是,却在日后逐渐发展成为常规性的、常识性的认知和观念。

三

志怪一词术语化、它与小说这个词语建构稳固的关联,这个进程是极其复杂的、曲折的。宋元之时,志怪这个词与具有怪异性质的书籍类型之间的关联时无时有、时断时续;明清时期,它逐步完成了概念化、术语化的过程,与小说一词之间的从属关系也日渐强化、固化。

宋代初年,人们有意识地将具有怪、异性质的知识要素聚拢于一体,但是,这类知识与志怪一词的关联仍然只是随机的、可有可无的。

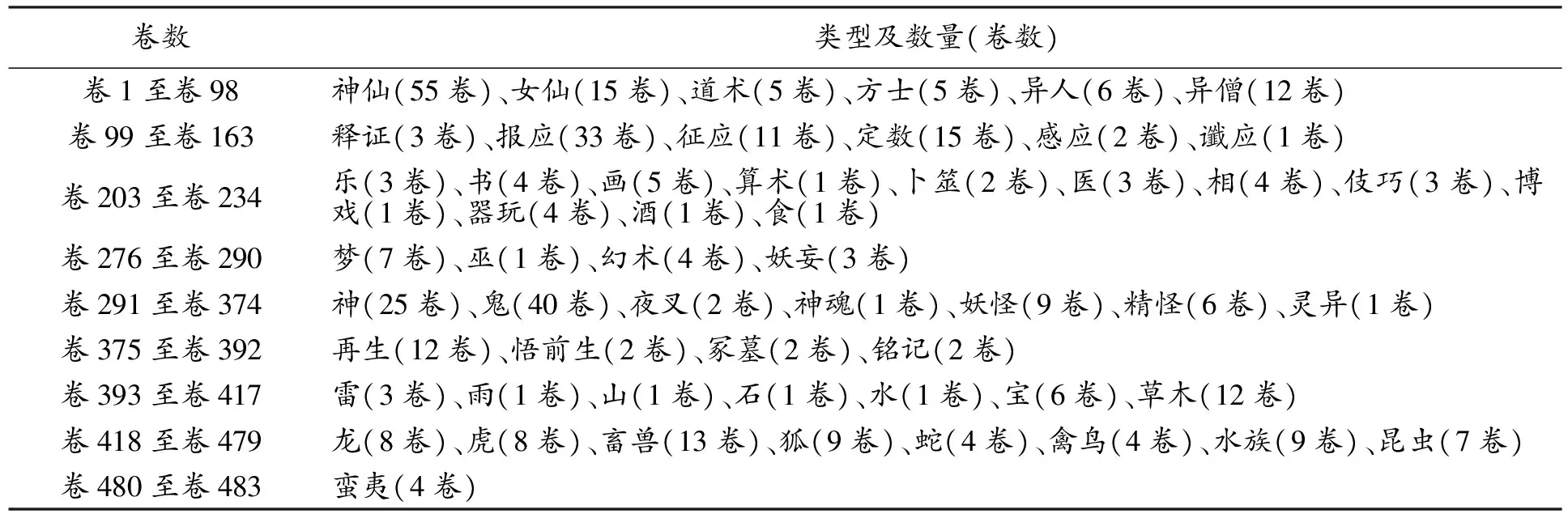

太平兴国三年(978),官方编成大型类书《太平广记》。这部书把汉代的《列仙传》、魏晋南北朝的《志怪》《搜神记》、唐代的《广异记》《酉阳杂俎》等书籍中的各个条目提取出来。仙妖、神佛、孽怪的内容组构于一体,并被重新组织安排,区分出不同的怪、异类型(见表1),成为稳定的、系统的知识统一体。这个知识统一体、这部书籍被名之以“广记”,而不是“怪”,也就是说,志怪一词没有与这个知识模块、与这部书建立对等的关联。在《太平广记》中,志怪一词只是作为某几部书籍题名出现在征引的书目中,被征录次数也是屈指可数。《太平广记》规模宏大,共500卷,仅有极少数条目征录的是题名为志怪的书籍,出《志怪》者有6条,出《孔约志怪》者1条,出《志怪录》者3条,这些条目分别被归入医(1条)、梦(1条)、神(2条)、鬼(5条)、水族(1条)等寥寥数类之中。志怪一词只是《太平广记》征引的诸多书籍中某几部的题名,所指称的对象也只是述异纪怪这种知识类型中诸多的构成要素之一种,尚未成为命名特定知识类型的专用术语。也就是说,怪、异的知识要素的规模化、系统化,与这类知识被命名为“志怪”,并非是同步的。

表1 《太平广记》收录怪异内容的分类情况

谈到《太平广记》汇聚怪异性质的知识要素,我们特别需要注意的是,这些条目虽然尚未与志怪一词形成相互映射的稳定关联,但是,它们却与小说这个概念指称的知识要素形成了共生、同构的整体。这成为志怪一词术语化、志怪与小说这两个词语建构关联的重要节点。

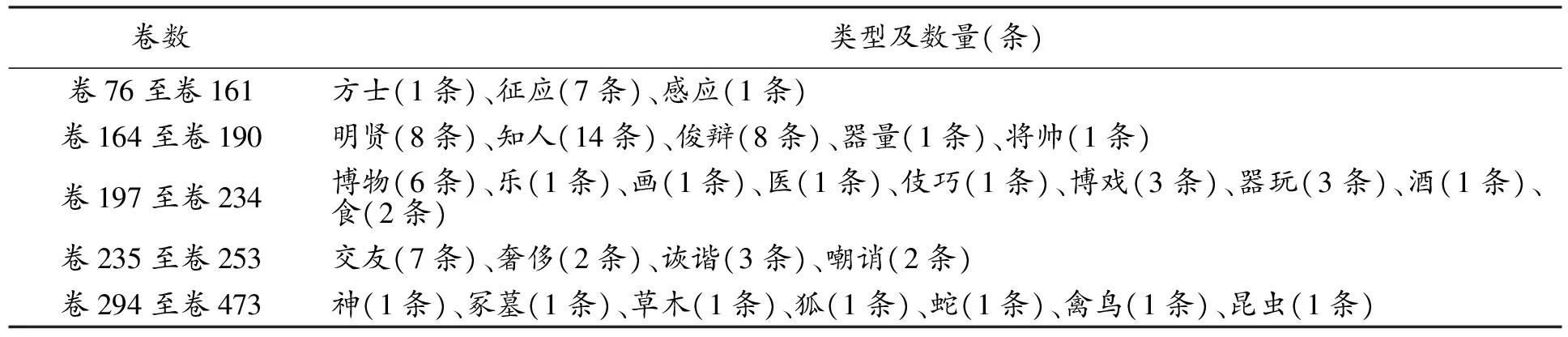

《志怪》《搜神记》等书籍类型与小说这个概念所指称的知识要素之间的关联,是在刘知幾的《史通》中构建的。《史通》从理论层面上提出了相关的设想,到了《太平广记》,这种设想正式落定于知识整理的实践层面上。《太平广记》这部类书延续了刘知幾《史通》中“偏记小说”的观念,将《世说新语》《小说》等书籍中相关的要素一并提取出来,重新加以归类(见表2)。经由《太平广记》,《志怪》等正式与《世说新语》等书籍组构于一体,前者载录的非现实生活中的奇物怪变,后者收录的现实生活中的奇闻趣事,它们形成了具有整体性的系统。奇、异、怪作为基本的构型原则和内在的建构规律,确认了《志怪》《搜神记》与《小说》《世说新语》这两类书籍之间共生同构的关系。这个全新的关系系统成为小说、志怪这两个词语建构关联的基址和起点。《太平广记》虽然只是将《志怪》《搜神记》与《小说》《世说新语》等归拢、并置于一体,编纂者尚未论及这些知识要素的归属问题,更没有确证这些要素与小说这个概念之间的关联。但是,《志怪》《搜神记》等书籍正式与小说这个概念指称的知识实体之间形成了相邻的关系,确证了彼此之间的相似性乃至同一性。

表2 《太平广记》收录《世说新语》《小说》条目的情况

北宋中期以后,各家官私书目基于这种相邻性、相似性,将《志怪》《搜神记》这个知识模块从史部杂传类切割下来,移植到子部小说类。《志怪》等书籍与小说这个概念之间正式生成了对应关系,中国的小说观念完成了重要的转型。

《崇文总目》成书于庆历元年(1041)。在这部官修书目中,凡是以怪、奇、异为核心构型要素的书籍,如《神异经》《述异记》《续齐谐记》《搜神总记》,以及唐代的《酉阳杂俎》《剧谈录》《资暇录》等全部被置于子部小说类之中。嘉祐五年(1060),欧阳修等撰成《新唐书》。《新唐书·艺文志》延续了《崇文总目》的归类逻辑,《志怪》《搜神记》等作为特定的知识模块,从史部杂传中切割下来,归置于子部小说类。经过这次迁移,具有怪、异性质的知识要素在书目体系中的位置关系完成了重构,它们正式归入小说这个概念的范畴之内,与小说之间形成了子集与总集关系;同时,这些书籍也对小说这套知识统序进行了根本性的更新和改造,小说这个概念由指称琐事、佚事,转向以奇事、怪事为基本的构型要素。汉唐之时,小说这一类目的构型内核是“小道”,是来自道听途说的细言琐语。到了宋代,《志怪》《搜神记》等书籍的掺入虽然“没有取代、驱逐《世说新语》等子部小说类的初始范例”[21],没有否定小说原初内核的合理性,但是,“却迅猛扩充了小说这一类目的领地,并直接占据了其中绝大部分面积,极大地压缩了《世说新语》等在小说界域内的配比”[21],对小说的原初内核进行了改造和重构。小说这套知识统序的核心构成,在琐言细事的基础上,进而增添了奇闻逸事;小说这套知识类目原生的质性特征是“小”,进而衍生了与“小”完全不相干的质态——奇、异。

具有怪异性质的知识类型在跻身进入子部小说的统序、改造小说的基本质性特征之时,这个特定的知识模块与志怪一词也逐渐形成了对应关系,志怪、小说这两个词语的关系也在酝酿、确认之中。上官融在写作《友会丛谈》时,将“谐辞俚语”“语怪之乱伦”[22]445这两种知识类型融会于一体。他在谈到自己的创作渊源时说,“读古今小说洎志怪之书多矣”[22]445。洎,是及、到达的意思。上官融在这里用“洎”连接小说与志怪之书,明确地判定了这两个词语之间的并行关系。这里,“小说”用来指称《世说新语》等记载琐言细事、“谐辞俚语”的知识类型;“志怪之书”用来指称那些具有怪、异性质的知识要素。在上官融的表述中,小说、志怪形成了潜在的对等性、对照性以及对应性。到了南宋中期,在晁公武《郡斋读书志》一书中,志怪一词用来指称述异纪怪的书籍类型,开始与小说这个概念形成子集和总集的关系。《郡斋读书志》子部分为十六类,其中第九家系小说类。晁公武在述及子部小说类的书籍时,他多次使用“志怪之书”这样的说法。如,《博异志》系“志怪之书也”[23]548,《夷坚志》系“记异志怪之书也”[23]1233。晁公武还说,《太平广记》“取古今小说编纂成书”[23]558,他明确地将这部书置于子部小说类。这样,“志怪之书”完成了对小说这套知识统序的根本性的改造——奇物、异事、异闻与遗文一道成为小说的核心构型成分;志怪一词也成为小说这个概念范畴之下的重要词语。

到了明代,志怪由普通词语正式转型成为特定的术语,用来指称小说这个知识类目之下的某种文本类型。胡应麟将小说分为六类。他说,“小说家一类,又自分数种。一曰志怪,《搜神》、《述异》、《宣室》、《酉阳》之类是也”[24]374;另外五类是传奇、杂录、 丛谈、辨订、箴规。这里,志怪与传奇等一样,成为“小说的类别概念”[25]88。志怪一词作为笼括《搜神记》等书籍的特定术语,居于六类之首。但是,这种关联并非稳定的。到了清代,《四库全书》编纂官又取消了志怪一词与这种知识类型之间的关联。据《四库全书》子部小说类小序,小说“凡有三派,其一叙述杂事,其一记录异闻,其一缀辑琐语也”[26]1182。具有怪、异性质的知识要素在小说的统序中被移至次位,居于杂事之后;志怪一词也被异闻这个词所取代,这种知识类型被重新命名。到了近代,周中孚的《郑堂读书记》沿用《四库全书》的分类方式,子部小说家下的书籍分为杂事、异闻、琐记。但他屡次用到“志怪之书”的说法。如,《博异记》系“志怪之书”,“皆鬼神灵迹”[27]1311;《唐阙史》“所记皆怪妄之事”,“盖志怪之书之近正者也”[27]1312;《夷坚志》“其书皆志怪之类”[27]1316。他还说,钱希言的《狯园》“分仙幻、释异……奇鬼、妖孽、瑰闻十门”,这部书是“稗家一种志怪、传奇之类是也”[27]1318。进入20世纪,鲁迅的《中国小说史略》在区分中国古代小说类型时,重新接续了胡应麟的观点。他采纳了志怪这个词,专列“六朝之鬼神志怪书”[28]29一章。此后,志怪作为稳定的术语,用来指称《列异传》《搜神记》《幽明录》等述奇纪异的小说作品。

结语

概念、术语的演化非常复杂,我们在探讨志怪一词的演化时,力图深入到中国古代小说体系建构的过程中,抛开“今人的‘成见’,避免出现‘以古例今’‘以西律中’等通病”[29]92,从志怪这个词与具有怪异性质的知识要素、与小说这个概念的关系出发,考察它发展、变迁的细节。总体来看,志怪这个词在萌生之时,就划定了自身的界限和范畴——指向述奇纪异的书籍。这个原初内涵是它起始的原点,也是它不断演化的支点。之后,在两千余年延续的过程中,这个词始终在稳定的原点与支点基础上、在它最初设定的内涵范畴之内,不断进行累积、叠加。从汉代到明清,志怪这个词围绕着述奇纪异的书籍,它所指称的具体对象,这些对象的价值、功能、特点等,都在持续地发生变化和调整。志怪在与具有怪、异性质的知识要素关联的过程中,逐渐确认了与小说这个概念之间的从属关系。它演变的总体轨迹和趋势是:描述某一部书籍的内容—命名某几部书籍—描述某类书籍的特征—命名某个知识序列,成为小说的范畴之内的特定术语。