论张之洞督鄂时期湖北米价的波动特征

牛 浩,袁为鹏

(1.中国社会科学院大学 经济学院,北京 102488;2.上海交通大学 人文学院,上海 200240)

稻米是中国传统农业社会最主要的粮食作物之一,同时也是市场上一种重要的商品,米价波动对物价变动乃至百姓生活、经济稳定具有重要影响。通过对特定时段、特定地区米价波动的分析,可较好反映该时段内地区经济和社会的发展情况。①光绪十五年(1889),张之洞调任湖广总督,至光绪三十三年(1907)离任。张之洞主政湖北期间,在工业、商业、交通等领域进行了一系列改革和建设,深刻影响了湖北的近代化进程。学界关于张之洞与湖北经济建设的研究成果丰富,但现有成果中鲜有专门针对该时期与湖北人民生活密切相关的基础性物价的研究。得益于张之洞督鄂时期湖北米价资料的完整和连续,为后人研究提供了很好的切入点,因此本文拟就此问题探析。

一、1889至1907年湖北米价数据选取依据

(一)数据来源

据王玉茹等学者研究,清代粮价奏报制度最早出现在康熙时期,至清末,这一制度仍在发挥一定作用。[1]在粮价奏报制度下形成的粮价清单和粮价细册成为研究清代粮价的重要原始资料。这些史料被重新整理后,绝大部分收录于中国社会科学院经济研究所编写的《清代道光至宣统间粮价表》和台湾“中央研究院”王业键院士主持建成的“清代粮价资料库”网络数据库中(以下简称为《粮价表》和“粮价库”),[2]具体比较见表1。

表1 《粮价表》和“粮价库”比较

本文研究基础为1889至1907年湖北米价数据,《粮价表》中的米价数据不仅较为齐全,而且由于“粮价库”中的西历数据是根据农历天数对农历形式的原始数据加权平均而成,有学者研究发现,这种计算方式存在一定误差,易影响到研究结果的准确性。[3]因此,本文采用《粮价表》中的米价数据。再者,清代道光至宣统年间,各省报送价格的粮食品种已相对固定,[4]根据品质的不同,湖北的米主要被分为上米、中米、下米三类,米质的差异也直接体现在米价上,因本文仅探究张之洞督鄂时期湖北米价的波动,不涉及各类米价间的具体比较,故选取品质居中的中米为这一时期湖北米类的代表,相较下米和上米,中米在一定程度上代表了湖北稻米品质的平均水平。②最后,由于《粮价表》中的中米价格以农历历法记录,故某些年份会出现闰月,本文研究时段内共出现7个闰月,为保持历年月份数量的统一,需对闰月米价进行处理。笔者采用陈春声的方法,将闰月米价与该月原米价平均,以平均值作为该月米价参考值,这样处理的误差较小,对统计结果的影响也较小。[5]

(二)中米最高价和最低价的可靠性分析

《粮价表》记录的湖北历年中米价格有最高价和最低价之分,1889至1907年间,湖北各府经常出现连续数月中米最高价和最低价不变的情况,对此需从两方面分析。

首先,正如余开亮指出,《粮价表》记录的是府级粮价数据,最低价和最高价指的是该府在整个行政范围内所有县级行政区粮食价格的最低值和最高值,并非时间序列上价格波动的波峰值和波谷值。[6]这意味着可能会出现一府米价在连续数月内的最低价或最高价不变的情况,但并不表明各个县的米价没有波动。再者,如果一府米价在连续较多月份内均没有变动,这在一定程度上已不符合米价波动的经济规律,表明这段时期内米价的可靠程度较低。

王业键认为,记录值连续相等在三个月(含)以下的粮价值较为可靠,其设计出两个统计量Wc和Cw。Wc指粮价连续不变三个月(含)以下的月数在不含遗漏值总月数中占的比率。Cw指重复性群组总次数在不含遗漏值总月数中占的比率。Wc值一般比Cw值高,根据实际经验,正常情况下,Wc值达到七成或Cw值有五成,配合较低的遗漏率,可认为粮价数据较可靠。[7]这一检验清代粮价数据可靠性的方法已得到学界较多学者的认同。本文同样采用该方法对1889至1907年湖北中米价格进行可靠性检验,根据检验结果,张之洞督鄂时期湖北各府州中米价格的可靠程度比较见表2。

表2 张之洞督鄂时期湖北各府州中米价格可靠程度比较

结果显示:在中米最低价上,Wc值最高为汉阳府(58.33%),襄阳府次之(32.46%),9个府州的Wc值低于30%,最低为荆门直隶州(6.14%);Cw值最高为汉阳府(42.98%),10个府州的Cw值位于30%以下,最低为荆门直隶州(11.4%)。在中米最高价上,Wc值最高为襄阳府(64.04%),4个府州的Wc值位于50%以上,6个府的Wc值处于30%—50%,荆门直隶州的值最低(10.53%);Cw值最高为襄阳府(53.95%),有7个府的Cw值处于30%—50%,3个府的Cw值低于30%,同样是荆门直隶州的值最低(14.91%)。

综上,张之洞督鄂时期湖北中米价格数据的可靠性需分类探讨。比较发现,这一时期湖北中米最低价的可靠性极差,而湖北中米最高价虽离王业键所述的评价标准仍有一定差距,但整体要显著好于中米最低价。需说明的是,虽王业键、余开亮等学者曾指出对粮价数据最低价和最高价取平均值的方法具有代表性和一致性,也有利于纠正粮价数据的偏差,但由于张之洞督鄂时期湖北各府州中米最低价可靠性过低,如果片面采用取平均值的方法,不仅不利于纠正数据偏差,反而易使数据偏差增大。综上,本文直接使用张之洞督鄂时期湖北各府州中米最高价数据进行分析。此外,荆门直隶州无论是中米最低价还是最高价,数据质量均为最差,为避免对分析结果带来的负面影响,本文随后的分析将剔除荆门直隶州的米价数据。

二、张之洞督鄂时期湖北米价波动总体趋势上升

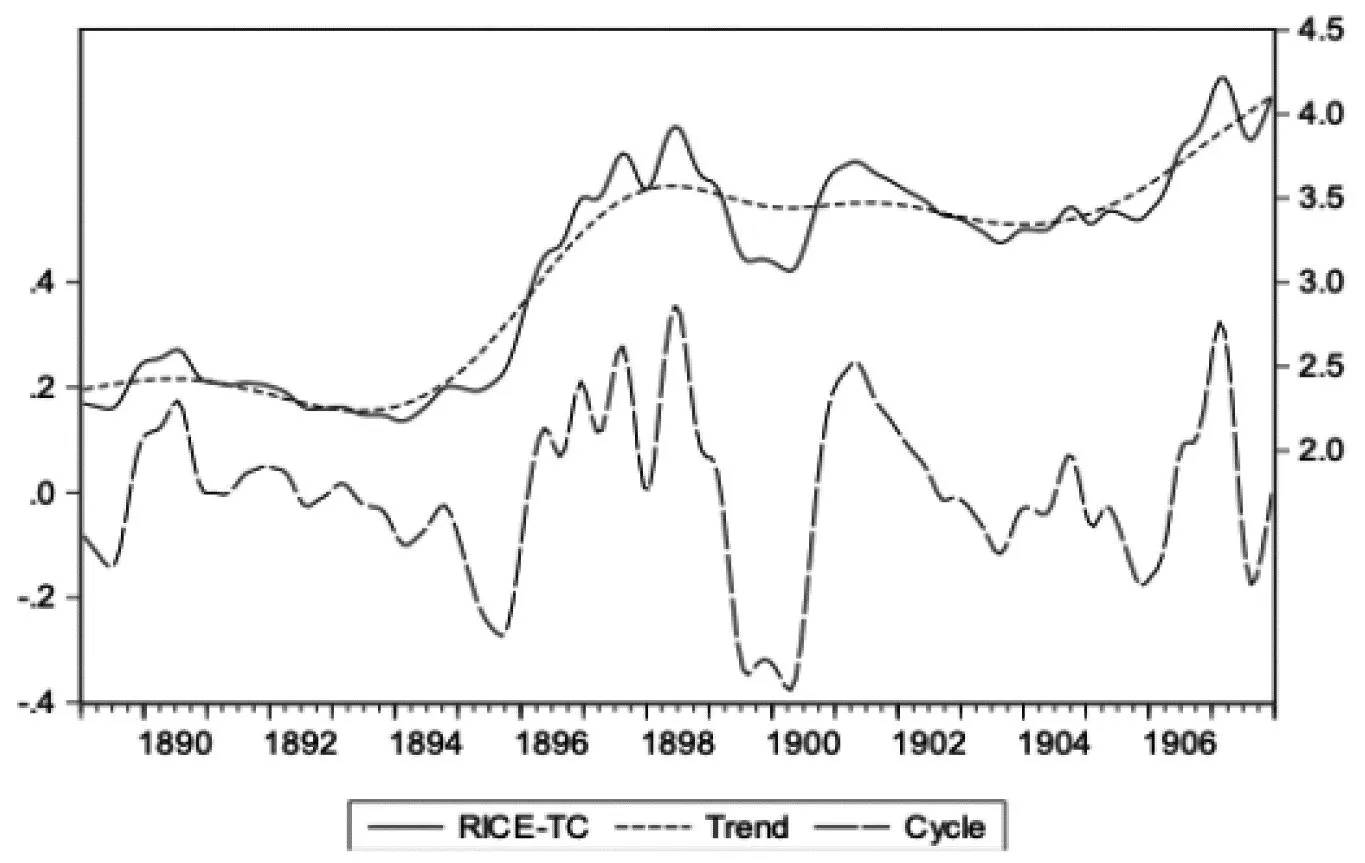

通过上述讨论,本文最终选取《粮价表》中1889至1907年湖北武昌、汉阳、安陆、襄阳、郧阳、德安、黄州、荆州、宜昌、施南十府的中米最高价数据。图1反映了张之洞督鄂时期湖北米价的年度波动趋势。

图1 张之洞督鄂时期湖北米价年度波动

由图1可知,张之洞督鄂时期湖北米价的波动总体呈上升趋势,这一时期米价最低值出现在1893年,为2.275两/石,最高值出现在1907年,为4.057两/石。整个时段内共有三次较明显的波动,分别出现在1895至1899年,1900至1903年及1905至1907年,其中1895至1899年的米价波动最为剧烈,1898年的米价比1895年的米价上升了54.3%,1899年的米价比1898年的米价下降了12.8%。

稻米作为一种粮食作物,价格波动受季节变化、自然灾害等因素影响明显,为进一步分析,本文通过时间序列方法,将张之洞督鄂时期湖北米价的季节因素、趋势因素、周期因素、不规则因素进行分解。采用的具体方法为X12季节调整法和HP滤波法,[8]通过EViews10软件,张之洞督鄂时期湖北的月度米价序列被分解为季节波动序列、趋势波动序列、循环波动序列和不规则波动序列。图2绘制了这一时期湖北米价的趋势波动和循环波动序列。

图2 张之洞督鄂时期湖北米价趋势波动和循环波动序列

张之洞督鄂时期湖北米价波动总体上升的趋势在图2的米价趋势波动序列中表现更加明显,其中1895至1898年湖北米价上涨速度最快,年均上涨约0.33两/石,1905至1907年米价上涨速度次之,年均上涨约0.23两/石。

张之洞督鄂时期湖北米价的上涨主要与这一时期湖北稻米供求关系的紧张有关。需求方面,首先,张之洞督鄂时期湖北人口总数呈增长趋势。1889至1907年间,湖北人口年均增长约为5.1‰,且人口密度不断增大,[9]表明这一时期湖北面临较大的人口压力;加之湖北城乡人口结构改变,特别是非农业人口在汉口等中心市镇的大量聚集,城市人口数量大幅增长。这些因素导致湖北稻米需求量迅速增加,米价由此走高。

再者,湖北作为中国主要稻米产地之一,清政府及外省对湖北稻米的需求同样巨大。虽然张之洞督鄂时期,湖北早已漕粮改折,湖北漕粮实际采买数量已较清前中期减少,但政府出于赈济、战争等需要,往往临时需从湖北采办稻米,如光绪二十一年(1895),奉天、山东遭灾,湖北共采办稻米8万石运至受灾省份赈恤平粜。[10]再如光绪二十六年(1900),陕西军粮告急,清政府下令从南方各省购米50万石,分期北运,听候拨济。张之洞上奏称由于鄂省米贵运艰,请求从鄂省购米10万石,其余由下游产米各省合力采办。[11]临时性的稻米采办及外省商贩的大量购买同样促使湖北稻米需求量增长,导致米价上升,张之洞就曾上奏称,“本年(光绪二十五年)上游等省岁仅中稔,各路商户咸赴下游一带购运粮石甚多,以致米价昂贵。现在每米一石,非较往年价银酌加三钱不敷采买。”[12]

供给方面,湖北耕地面积自咸丰以后呈现出减少态势,[13]况且用于生产稻米的水田约只占耕地面积的60%,[14]且受耕地肥力退化、旱涝灾害频发等多种因素影响,湖北各主要产米区的稻米产量均较低。张之洞督鄂时期,湖北夏季和秋季的稻米收成仅有正常年份的5至6成左右,某些年份甚至只有4成,可见收成之差。[15]不仅省内稻米供给不足,湖南作为湖北稻米的主要省外供给地,同样由于旱涝等自然灾害影响,致使稻米产量下降,米价上升,饥荒严重。[16]在此情形下,湖南各地纷纷下令禁止外省稻米采买,湖北稻米供给也因之愈发紧张,“近来因湘省遏籴,(湖北)米价愈贵”,[17]由此加剧了湖北米价的上涨。

在湖北稻米供需严重失衡的情况下,张之洞只得尝试从四川等省及国外购运稻米,“江北米价贵,派员购运川米二十万石”;“邻省湖南、江西久已闭籴,四川止允运出五万石。武汉商民百余万,不胜忧惧……劝运日本商人及香港华商,采运南洋西贡、暹罗等处米三十万石来鄂平粜”[18],但这只是杯水车薪,无法解决湖北稻米供需问题,米价因此也持续上涨。

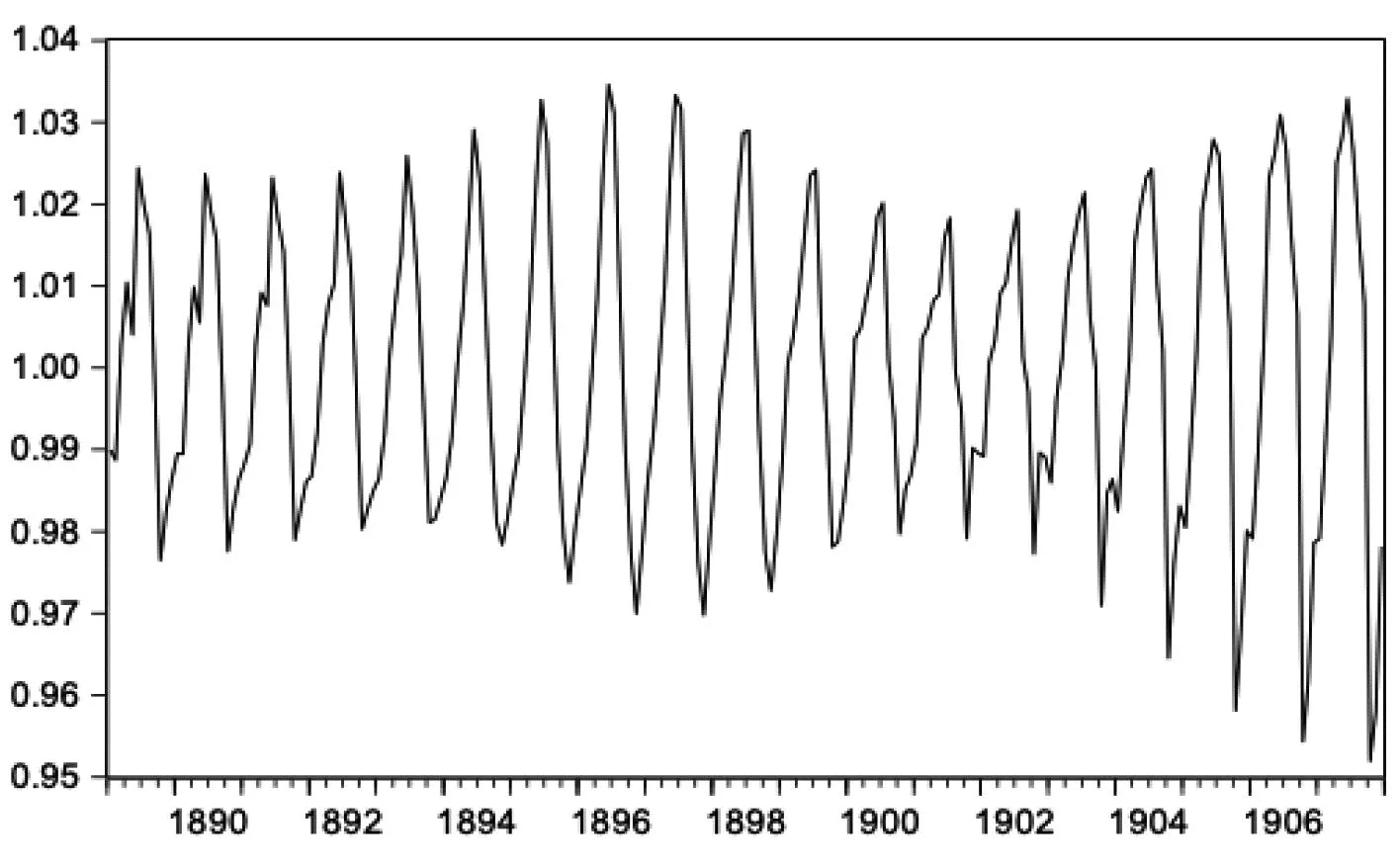

三、张之洞督鄂时期湖北米价波动季节变化显著

米价受季节因素影响明显,其波动具有一定季节性特征。图3为张之洞督鄂时期湖北米价的季节波动序列图。

图3 张之洞督鄂时期湖北米价季节波动序列

根据图3,任意选取连续两年,米价大致在第一年秋季10月开始上升,上升趋势延续至第二年夏季6或7月,之后米价开始下降,并在10月前后重新回升。张之洞督鄂时期,湖北米价最高值出现在每年夏季6月左右,最低值则出现在每年秋季10月左右。

张之洞督鄂时期湖北米价呈现出的显著季节波动与湖北地区的稻米耕作制度密切相关。湖北稻米一般分为早稻和晚稻,“早秧于割麦后即插,六月半获之,插晚秧于获早谷后,仲秋时获之”,[19]即早稻一般在6月收获,晚稻在9月左右收获。有的地方也分为早稻、中稻、迟稻,“早稻六月熟,迟稻七月熟,晚稻八九月熟”,[20]可见如有迟稻,一般在7月收获。因此,每年6月到9月为湖北稻米的收获期,在这段时间内,湖北稻米供应较为充足,米价在6月或7月达到最高后开始下降。此外,这一时期也正值湖北其他粮食作物的收获期,市场上粮食供应充足,也促使了米价的下降。需要说明的是,稻米收获至市场销售存在时间间隔,反映在粮食市场上即稻米收获对米价的影响具有一定滞后性,因此湖北稻米在6月左右收获与米价最高值出现在6月前后并不矛盾。大致10月后,随着稻米供应的减少,米价在降至最低后逐渐上升,直到次年6月米价升至最高后随着收获期的到来再逐渐下降。

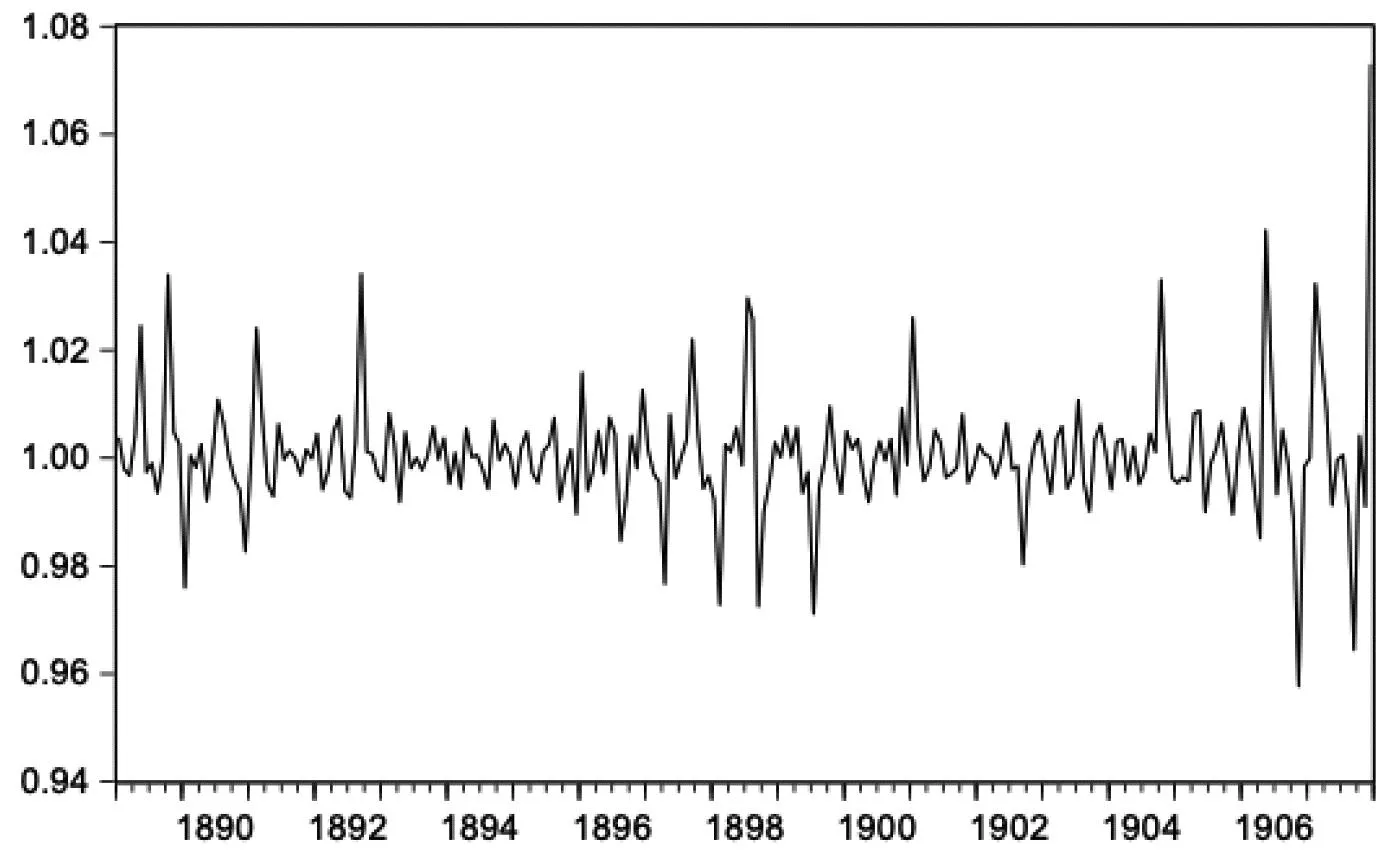

四、张之洞督鄂时期湖北米价波动存在异常振荡

米价的异常波动与时间无关,是政治动荡、自然灾害等偶然或突发因素,以及无法预料或确切解释的其他随机性因素影响的结果。图4为张之洞督鄂时期湖北米价的异常波动序列。

图4 张之洞督鄂时期湖北米价异常波动序列

根据图4,张之洞督鄂时期湖北米价较剧烈的异常波动共有三次,分别是在1889至1893年、1896至1902年、1905至1907年。其中,1905至1907年的米价异常波动最为剧烈。张之洞督鄂时期湖北米价的这种异常波动与这一时期湖北频发的自然灾害关系密切。

据统计,清代湖北主要发生1924起自然灾害,其中涝灾1258起,旱灾576起。[21]可见以涝灾为主的旱涝灾害在湖北自然灾害中占比最大。张之洞督鄂时期,华中地区处于偏涝期,[22]湖北各地进入自然灾害的高发时期。旱涝灾害对米价波动主要为短期影响,[23]因此张之洞督鄂时期湖北各地的旱涝灾害会在短期内造成米价的剧烈波动,图5反映出这一时期湖北旱涝灾害与米价波动的关系。

图5 张之洞督鄂时期湖北旱涝灾害与米价波动关系

根据图5,张之洞督鄂时期,湖北旱涝灾害发生频率越高,米价波动越剧烈。旱涝灾害最严重的时段与米价异常波动最剧烈的时段基本重合,这些年份的米价也基本呈现出上升趋势。1889年夏秋间,湖北发生大规模涝灾,张之洞与时任湖北巡抚奎斌称该年涝灾为“十余年来未有之灾。省城对岸之汉阳府汉口镇等处,灾黎扶老携幼远来就食者,已有五万余口。”[24]1895至1897年,湖北连续三年遭受旱涝灾害,其波及范围、影响程度均较往年为甚。张之洞曾提到:“讵自光绪二十一年(1895)起,迄今三载,江汉汛涨既较盛于曩岁,而霪雨连绵,山水蛟起又不时爆发,泛滥横流,高低同罹沦胥,即有未被浸淹之处,或值亢旱,或遭雨渍,收成亦多失望。荒祲叠见,水旱频仍,灾情之重,灾区之广,实为数十年来所未有。”[25]而1900至1902年,湖北多地在夏季又遭受大规模的涝灾,并在秋季发生旱灾。[26]

上述分析表明,旱涝灾害是影响张之洞督鄂时期湖北米价短期异常波动的重要因素,米价异常波动程度的大小与旱涝灾害发生的频率和规模有密切关系。但需说明的是,如前所述,米价异常波动是各种偶然或随机因素影响的结果,旱涝灾害的频繁发生并非是导致张之洞督鄂时期湖北米价短期异常波动的唯一原因,其他原因仍需进一步探究。

五、张之洞督鄂时期湖北米价波动区域差异明显

上述讨论集中于张之洞督鄂时期湖北米价的年度波动,并未比较这一时期湖北省内各区域的米价波动情况。图6反映了张之洞督鄂时期湖北各府的米价差异。

图6 张之洞督鄂时期湖北各府的年均米价

根据图6,张之洞督鄂时期襄阳府年均米价最高,施南府年均米价次之,其他各府间米价差异较小,武昌府年均米价最低,与襄阳府差额达40.4%。张之洞督鄂时期湖北平均米价为3.08两/石,可见,主要是襄阳和施南二府拉高了这一时期的湖北米价。

根据湖北各府所在的地理位置和主要产米区,本文将湖北从地理上划分为鄂东、鄂中和鄂西三个区域,图7从地理区域上比较了张之洞督鄂时期湖北米价的波动情况。

图7 张之洞督鄂时期湖北鄂东、鄂中、鄂西三地米价波动情况

根据图7,张之洞督鄂时期湖北鄂东、鄂中、鄂西三地米价同样呈现出波动上升的趋势。具体来看,鄂中和鄂东米价较低,米价波动互有交织,且波动趋势较为接近。鄂西米价则处于高位波动,波动幅度最为剧烈,与鄂东和鄂中米价波动差异明显。

张之洞督鄂时期包括襄阳、施南等府在内的鄂西米价为何始终居高不下?首先,这与湖北主要稻米产区的位置有关。清代官员朱伦瀚曾对湖北稻米产区描述道:“湖北一省,宜昌、施南、郧阳多处万山之中,荆州尚须由武汉拨济兵米,德安、襄阳、安陆其地多种豆麦,稻田亦少,武昌所属半在山中,惟汉(阳)、黄(州)两郡尚属产米。”[27]从地理区域上看,湖北稻米主要产自以江汉平原为主的湖北中东部地区,鄂西山地较多,普遍存在水田少而旱地多的情况,耕作条件不如鄂东,因此较为适宜小麦、苞谷等耐旱作物的种植,如襄阳“居楚北上游,地势颇高,水田少而旱地多,襄麦较下游诸郡独胜”。[28]受自然地理环境的影响,鄂西稻米原本供应即较少,因此米价较高。

再者,湖北各区域市场整合程度的不同也会对各地米价产生影响。张之洞督鄂时期,鄂中和鄂东的市场环境和交通条件均优于鄂西,汉口、沙市等区域性商业中心也集中于此,且汉口为长江流域重要的粮食集散地和区域中心,因此鄂中和鄂东两地的市场整合程度更高,市场机制对米价的调节效果在两地更加明显,故相较鄂西,鄂中和鄂东的米价波动幅度较小,且米价波动体现出一定同步性。

值得注意的是,清代全国米价总体也呈现出上升的趋势,特别是在晚清时期,全国米价的上涨尤为显著,张之洞督鄂时期的湖北米价波动趋势与同期的全国米价总体波动趋势相吻合,这除与稻米供需紧张、自然灾害与战争频繁等因素有关外,币值的变动也是导致这一时期包括湖北在内的全国米价上涨的重要原因。19世纪末,全国各地普遍出现银贱钱贵的现象,由于官方以银为货币单位记录米价,银价的下跌导致米价上升,[29]加之晚清全国各地通货膨胀不断加重,且在1905年后更甚,[30]这同样对米价施加了较大的上涨压力。此外,张之洞督鄂时期湖北的米价波动趋势与同期上海、苏州、直隶等其他地区的米价波动趋势也相吻合,如与苏州米价相比,两地米价波动时间和波动趋势均较一致,不同的是湖北米价的波动幅度较之苏州米价更为剧烈。米价波动差异对衡量各地市场环境与市场发展水平具有重要作用,如米价波动趋势的同步一定程度上体现出长江中下游粮食市场以及全国粮食市场间整合程度的提高,而米价波动幅度的不同则反映出不同地区交通条件及市场发展程度等的差异。

六、结论

张之洞督鄂时期的湖北米价波动主要有总体趋势上升、季节变化显著、存在异常振荡、区域差异明显的特征。张之洞主政湖北期间,其关注的重点在湖北的交通、工业等领域,交通网络的完善和大量工业企业的建成投产为湖北近代化建设打下坚实基础。在农业上,张之洞虽从国外引进良种和机器,并兴办农业学堂,引进农业人才,发展农业教育,但所取得的成效和影响远不及工业领域。米价作为农业社会中的重要物价,张之洞督鄂时期的湖北米价总体不断走高,且伴随着异常振荡,这从侧面反映出该时期湖北普通百姓的生活成本上升,民生状况并未随着湖北工业化的进步明显好转,经济和社会环境中存在较大的不稳定因素,这在一定程度上阻碍了湖北工业化的发展。

张之洞督鄂时期湖北米价的波动与湖北的农业耕作制度、稻米供需情况、自然灾害危害程度及市场发展水平差异等因素关系密切,本文对此做了初步分析。此外,这一时期湖北银钱比价的变化及通货膨胀的加深也会深刻影响米价等基础性物价的变动。关于张之洞督鄂时期湖北米价波动的具体原因及产生的影响,仍待深入探讨。

注释:

①有关清代米价波动的研究成果介绍,参见马国英:《清代粮价研究进展与述评》,《中国社会经济史研究》2020年第4期。

②中米常被学者在研究中作为某地或某区域米类的代表,可参见罗畅,杨建庭,马建华:《清乾隆朝中期(1754——1777)长江流域粮价波动研究》,《中国社会经济史研究》2018年第2期;罗畅,杨建庭,马建华:《清乾隆朝晚期(1778——1795)长江流域粮价波动研究》,《贵州社会科学》2018年第12期;赵伟洪:《乾隆时期长江中游米谷市场的空间格局》,《中国经济史研究》2017年第4期。