新时期巴蜀文化创新开发对策研究

——以博物馆馆藏资源利用为切入点

◇巩强◇

自20 世纪40 年代初“巴蜀文化” 学术命题提出至今, 学界研究成果丰硕, 在全国已产生了较大影响力。 整体来看, 其研究内容和主要成果相对集中在历史学、 考古学、 民族学、 文学、 哲学与宗教、 文献整理与学术史等传统研究领域内①李钊,杨世文:《“十三五”期间巴蜀文化研究的进展与反思》,《中华文化论坛》2021 年第4 期。。 当前基于巴蜀文化创新开发与创意转化的实践丰富多样, 但理论研究滞后于实践发展, 尤其对巴蜀文化在数字经济背景下的价值创造中呈现出的新特征和新趋势, 仍有较大探讨空间。 本文以博物馆馆藏资源的利用为切入点, 探究激发巴蜀文化创新开发活力及创意转化的有效对策。

一、 博物馆馆藏资源开发现状

“博物馆馆藏资源” 的概念通常被引申为广义的“博物馆文化资源” 和狭义的“博物馆文物资源”, 以及“基于文物原型二次创作的具有知识产权价值的实物和数字资源”②在对“博物馆馆藏资源”概念的进一步阐述上,本文采用了国家文物局发布的《博物馆馆藏资源著作权、商标权和品牌授权操作指引》的定义。。

(一) 博物馆馆藏资源的界定

基于博物馆馆藏产生的核心内容资源主要有数字文物和知识产权资源两类。 第一类, 数字文物主要是利用数字化技术对藏品进行管理和利用, 实现对文物资源客观、 完整的数字化存档。 数字文物的数据主要来源于政府财政支持的博物馆藏品数字化、 信息化建设工程。 在“十三五” 期间, 我国各地博物馆基本完成馆藏珍贵文物的基础信息数据、 预防性保护监测数据、文物安全监管数据、 数字化保护成果数据采集工作。 第二类, 知识产权资源的数据主要来源于博物馆围绕馆藏资源进行开发利用时产生的具有自主知识产权的实物和数字化信息。 常见的博物馆知识产权包括著作权、 商标权、 专利权等。 其中, 基于博物馆馆藏资源二次创作后产生的著作权资源表现出图书出版、 影视动漫等丰富的种类和内容。 随着数字技术的发展, 未来还应会出现更多类型的内容载体和表现形式, 持续迭代更新。

(二) 博物馆馆藏资源数字化开发

博物馆开发利用馆藏资源的发展态势紧随技术进步演变, 模式创新和技术应用层出不穷。20 世纪90 年代, 以欧美国家为代表的海外博物馆开始利用馆藏资源进行数字化采集和加工,形成具有保护、 管理和利用价值的数字化资源, 促进博物馆馆藏资源为社会和社会发展服务。随着数字信息技术的不断革新, 海外博物馆馆藏资源开发的关注点逐渐从保存和管理的数字化转向更加复杂、 全面的智慧化体系建设①贺琳,杨晓飞:《浅析我国智慧博物馆建设现状》,《中国博物馆》2018 年第3 期。, 并且迎来了愈发多样的数字资源应用场景。 伴随着时代的发展, 密集的知识创造和广泛的赋能正在重塑经济结构并推动博物馆馆藏资源创新开发方式的变革②张昕蔚:《数字经济条件下的创新模式演化研究》,《经济学家》2019 年第7 期。。

相比而言, 我国博物馆馆藏资源开发工作起步虽然较晚但发展迅速。 在国家战略层面推进文化科技融合的大背景下, 部分博物馆率先步入了馆藏资源数字化利用阶段。 博物馆馆藏资源的数字化利用, 不只是满足于数字信息在内部的使用, 而是要将馆藏资源解读为易于公众使用或可再利用的数字产品, 且不只仅向公众提供文化产品, 而是让公众参与其中。 如故宫博物院从20 世纪90 年代末开始建设静态文物管理信息系统, 将故宫所属可移动文物所有的属性项信息通过信息化的方式进行管理。 经过十余年的持续建设, 故宫博物院建成了以保存为基础、 以应用为导向的“数字故宫” 架构, 其致力于满足公众获取文化资源需求的理念值得推广与借鉴③冯乃恩:《博物馆数字化建设理念与实践综述——以数字故宫社区为例》,《故宫博物院院刊》2017 年第1 期。。

新时期, 博物馆的功能边界随着经济社会的发展不断延伸。 博物馆作为国家文化建设和公共服务保障体系的重要组成部分, 面向社会和公众提供文化产品和文化服务, 推进馆藏资源的数字化管理、 数字化服务和数字化体验, 保障社会公众从博物馆的产品及服务中受益。 在近几年国内掀起“博物馆热” 的风潮下, 众多互联网巨头企业纷纷携手博物馆推动文博创新项目落地。 博物馆以数字技术为基础, 将其拥有或代理的文化资源转化为多种形式的数字化符号,并以此为授权对象授予被授权者使用; 被授权者按合同规定从事经营活动、 生产授权产品, 并向博物馆反馈相应的收益④陈璐,廖肇沅:《数字化浪潮下的博物馆授权:背景、应用及前景》,《新闻前哨》2021 年第12 期。。 自2016 年以来, 博物馆授权开发进入发展机遇期, 产业链结构初步形成。 以故宫博物院、 国家博物馆、 敦煌研究院等为代表的文博单位成功打造了众多极具市场影响力的IP 授权合作案例, 亦为国内众多中小型博物馆提供了学习样板。

(三) 博物馆馆藏资源开发中存在的问题

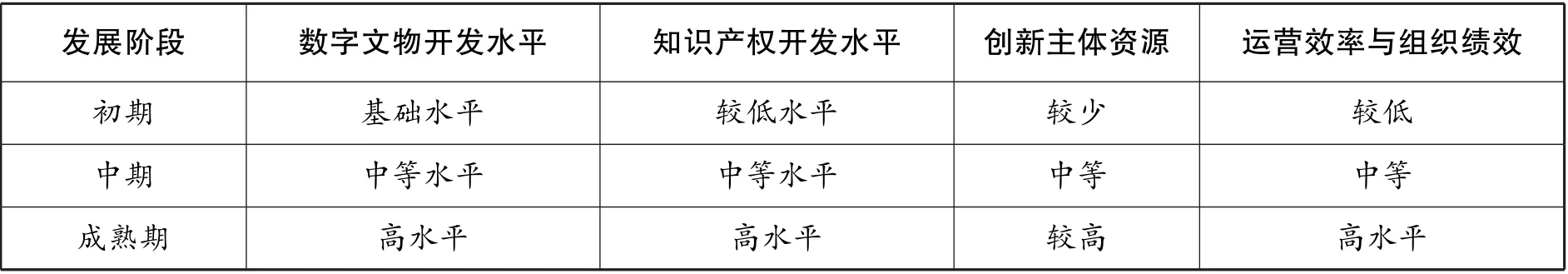

当前我国博物馆馆藏资源开发利用主要集中在陈列展览、 研究保护和文化产品开发上, 但由于博物馆初始发展基础条件差异较大, 导致博物馆间数字化转型的程度有所差别, 创新开发能力各不相同, 整体呈现出不均衡的发展格局, 如表1 所示。

表1 中国博物馆馆藏资源开发能力发展阶段

首先, 除了部分历史文化积淀较深厚的地区, 现阶段我国绝大多数博物馆基本都面临藏品质量和级别不高, 藏品数量少且品种单一, 资金投入与专业人才缺乏等问题。 此外, 由于很多博物馆是依托于古建筑、 名人故居等场馆建成, 在博物馆的展览面积、 展陈内容和方式、 馆藏资源的数字化整理和挖掘等方面存在明显不足, 长期处于低质量开放运营状态。 博物馆在基础薄弱、 资源有限的情况下难以提供丰富多样的文化内容体验, 自然很难吸引受众, 进而陷入发展困境的恶性循环中。

其次, 经费、 馆藏和人才短缺是制约我国绝大多数中小型博物馆馆藏资源创新开发的关键问题。 中小型博物馆普遍资金少且拓展乏力, 馆藏资源数量少且缺乏精品, 影响力有限且运营团队创新意识不足, 在争取社会创新资源合作的竞争中处于劣势。 以四川省眉山三苏祠博物馆为例, 作为全国重点文物保护单位和国家AAAA 级旅游景区, 属于国家二级博物馆中较有影响力的代表。 但目前博物馆馆藏主要以古籍善本、 陶瓷、 书画为主, 馆藏资源质量与其所代表的文化资源之间存在较大差距, 在馆藏资源的开发利用方面仍有较大提升空间。

最后, 面对日渐增长的市场, 目前仍有许多国内博物馆沿用传统旅游纪念品开发的理念,导致由馆藏资源转化而来的文创产品与二次消费项目同质化开发现象普遍, 存在产品创新创意能力不足、 做工粗糙, 品质低、 定价高, 缺乏文化特色和内涵等现象。 运营团队对于博物馆馆藏资源的创意应用仍停留在表面, 缺乏系统性规划, 文创产品设计趋同、 产品结构单一, 甚至大量元素符号堆积和滥用。

二、 川渝地区巴蜀文化馆藏资源开发

巴蜀文化的实证材料散落于川渝两地博物馆馆藏之中, 有效利用、 合理开发博物馆馆藏资源, 使其融入当下巴蜀文化价值转化的时代场域, 是紧跟国家政策导向、 提升博物馆核心竞争力、 拓展传统创新发展理论的重要突破口。

(一) 川渝博物馆中的巴蜀文化资源

巴蜀文明是中华文明起源与发展的重要地域。 从研究现状方面来看, 巴蜀文化的概念于20 世纪40 年代被提出①杜周军,林科,钟乐海:《中华优秀地域文化融入新时代高校思想道德教育研究——以巴蜀文化为例》,《四川轻化工大学学报(社会科学版)》2022 年第3 期。, 有狭义和广义之分。 狭义是指战国时秦汉以前四川盆地内巴蜀两族创造的文化; 广义则指川渝地区自新时期时代发展至今的物质文化和精神文化总和。 本文探讨新时期巴蜀文化创新开发的路径与对策, 采用的是广义范畴。

从历史角度来看, 巴文化与蜀文化是两条各自发展却又相互交融的线, 川渝两地博物馆中的馆藏资源则是链接这两条线的桥梁。 经过长期的历史变迁, 巴文化与蜀文化逐渐融合发展而成独特又多彩的文化共同体。 川渝两地博物馆的珍贵文物、 古籍典藏中蕴含着丰富的可开发资源, 为探究巴蜀文化的创新转化机制提供了有力支持。

在涉及巴文化相关的博物馆中, 典型代表如重庆中国三峡博物馆(重庆博物馆) 现有馆藏文物形成了“古人类标本、 三峡文物、 巴渝青铜器、 西南民族文物” 等特色藏品系列; 重庆巴人博物馆馆藏文物主要反映巴人生息繁衍的生活历史; 重庆市涪陵区博物馆依托小田溪遗址出土文物, 为后世了解巴人上层社会提供参考依据; 重庆云阳县博物馆展示李家坝遗址出土的巴文化遗存, 使我们得以从另一种角度解读巴国的历史与繁华。 在涉及蜀文化相关的博物馆中, 众多考古发现为研究巴蜀文化的空间分布、 文化内涵及文化交流与传播等课题提供了新材料②段渝:《70 年巴蜀文化研究的方向与新进展》,《中国史研究动态》2019 年第4 期。。 其中, 三星堆是迄今在我国西南地区发现的文化内涵最丰富的古蜀文化遗址③徐豪:《“三星堆”意味着什么?》,《中国报道》2021 年第4 期。。 其出土的特色文物展示了神秘古蜀国的文化面貌, 也具备了相比于其他博物馆独一无二的资源优势。此外, 四川博物院、 成都博物馆、 金沙遗址博物馆等大中型博物馆馆藏文物也极大地拓展了古蜀文化的内涵与外延, 对蜀文化起源、 发展、 衰亡的研究有着重大意义。

总体来说, 巴蜀文化同根同源、 相互影响, 在川渝两地博物馆馆藏资源的开发利用中, 需要充分考虑巴蜀文化融合发展的问题。

(二) 川渝博物馆资源开发中的多主体共创探索

博物馆馆藏资源的开发要通过挖掘和转化文化产品的多种价值, 实现价值开发最大化, 塑造文化产品持久的生命力, 推动文化产业发展。 当前, 在川渝地区博物馆馆藏资源开发的实践中, 主要存在以博物馆为核心、 博物馆与创新主体共创、 博物馆与社会公众共创三种类型。

1.以博物馆为核心

国内博物馆大多是由政府财政支持的非营利性事业单位, 大量经费需用于对濒危文化遗产的全面保护和抢救, 导致在文化资源开发和利用方面后劲乏力④周雪:《持守与嬗变:试论国内博物馆文化资源的开发与转化》,《传播力研究》2020 年第21 期。。 博物馆大都在内部成立了相关业务部门来统筹规划博物馆馆藏资源开发事宜。 如三星堆博物馆自设内部机构文化产业部来承担馆内经营性合作项目的审核和组织论证工作, 同时负责文创产品设计、 开发和推广销售。三星堆博物馆依托财政资金支持, 统筹协调馆内文物保管、 陈列展览、 学术研究、 公众服务等内部业务部门, 采用部门自研、 服务采购与IP 授权相结合的方式, 实现了馆藏资源全程监管式的活化开发。

另外, 在国家深化博物馆领域“放管服” 改革, 探索“管办分离” 的政策指导意见之下,部分博物馆经还批准设置院属公司, 按照企业化运作的方式来推进馆藏资源开发工作。 馆属企业经营范围广泛, 基本覆盖馆藏资源开发产业链上下游各项主要环节, 包括与开发利用权责相关的授权链路也从博物馆转移至馆属企业。

2.博物馆与创新主体的共创

为了进一步降低博物馆自主开发的风险, 提升博物馆馆藏资源的开发水平, 越来越多的博物馆充分利用现有资源, 引入竞争机制, 吸引社会力量参与展览、 教育和文创开发, 探索多元创新主体共同参与的价值共创模式。 基于博物馆馆藏资源数字化采集和开发成果, 由企业、 高校、 社会组织等各类创新主体投入资金人力完成再创造转化, 共同满足馆藏资源数字化多元利用需求, 合作双方共享开发成果收益。 博物馆运营团队充分利用自身的品牌效应, 吸引社会各界的创新主体参与资源开发共创, 在实践中不断提升馆藏资源创新转化能力。 对于社会创新主体而言, 与博物馆的合作不仅能够获取优质文化资源, 在社会声誉营造和品牌影响力提升方面也有巨大增益。

如重庆中国三峡博物馆(重庆博物馆) 在馆藏资源的开发利用方面, 以“文物+创意+生活” 为主题产品方向, 围绕特色文物开发了“品牌文创、 展览系列、 巴渝珍藏、 非遗传承、文创到家” 等系列百余款文创产品①卓玲:《博物馆文创产品开发及发展策略——对重庆中国三峡博物馆的思考》,《收藏与投资》2021 年第12 期。。 博物馆运营团队采用独立开发、 委托定制、 版权授权、 贴牌选购等多种方式研制文创产品, 重点围绕联合文创的理念, 开放特色馆藏文物资源, 吸引优秀设计者参与孵化文创作品。 借助与成熟文创企业机构之间的授权合作, 将馆藏资源应用衍生至服饰、 家居、 日用、 美妆等生活品类, 加快馆藏资源的产品转化效率, 拓宽馆藏资源的应用场景。

3.博物馆与社会公众的共创

数字技术背景下的社会公众既是博物馆服务和商品的消费者, 也是数字内容的生产者。 为了适应受众日趋个性化和多元化的偏好, 博物馆馆藏资源数字化开发的产品和服务也越来越注重受众体验和反馈, 注重激发受众的参与和分享热情。 博物馆由传统的单维度传播模式转向内容共生模式, 受众借由数字技术工具被卷入价值创造的过程中。 以四川广汉三星堆博物馆为例,近年来三星堆博物馆善于运用数字技术手段进行内容生产和传播, 在中央广播电视总台等顶流平台的关注与推动之下, 从曝光率较低的县市级博物馆跻身国内最具影响力的博物馆品牌行列。

博物馆受众作为数字经济时代活跃的价值“共创者”, 通过以便捷的数字身份方式参与和互动, 打破了传统博物馆文物与人的距离, 促使博物馆从文化生产的单向输出模式向动态交互的共创模式转变, 提升了博物馆创新效率。 对于博物馆而言, 此种合作模式可有效聚合社会各界优质合作资源, 优化开发流程、 提升服务效能, 释放发展活力。 在协同互动中构建参与广泛、 形式多样、 管理规范的社会动员机制。 2020 年, 四川博物院举办了第七届“川博杯” 文化创意产品设计大赛, 汲取全社会的智力资源发挥创意, 将传统文化进行了现代表达。 未来, 伴随数字技术的不断发展, 深互动、 交互式的受众参与将进一步推动博物馆数字创新能力迭代升级。

三、 基于博物馆馆藏资源的巴蜀文化创新开发对策

新兴的数字技术为基于博物馆馆藏资源的巴蜀文化创新开发利用提供了新的可能, 也为各种类型的博物馆错位发展、 百花齐放提供了难得的机遇。 结合当前川渝地区博物馆馆藏资源开发现状, 实施围绕博物馆馆藏资源的知识产权化开发、 场景体验式开发、 跨界融合式发展是实现巴蜀文化资源创新开发和创意转化的有效对策。

(一) 知识产权化开发

博物馆馆藏资源开发的基础源于博物馆登记备案的所收藏、 管理、 保护的文物。 博物馆作为最主要的国家法定文物收藏单位之一, 实际拥有文物的管理、 使用及优先开发利用的权力。在博物馆馆藏资源的后续开发利用中, 必须将这些文化符号进行文物要素提炼和表达创新, 并按照法律规范使其拥有可供让渡和转移的知识产权。 典型案例如三星堆博物馆在前期对文物图形进行商标注册和版权保护的基础上, 以“青铜人像” 为核心IP 符号进行了多维度的开发利用①李竞:《博物馆的跨媒介传播研究——以三星堆博物馆为例》,《出版广角》2022 年第2 期。, 将潮流文化与文物形象相结合, 为严肃沉静的文物注入新的生命力, 古今融合, 凸显“反差萌”, 因而迅速走红网络②何竞平:《基于体验的传统文化IP 传播策略——以三星堆为例》,《北京文化创意》2021 年第4 期。。

围绕博物馆馆藏资源生成的知识产权, 涉及到著作权、 商标权等多种权利。 博物馆数字藏品开发中最大的知识产权挑战来自博物馆在知识分享的公共性与著作权保护的专有性之间的博弈。 从巴蜀文化的传承与弘扬角度而言, 博物馆数字化的馆藏资源已不能满足于内部封闭式使用, 而是要以开发利用为最终目标。 因此, 只有将馆藏资源的文化内涵转化为易于公众感知和利用的形态, 将原始的馆藏资源以符合当代性、 活态性和普及性的方式完成转化, 才能扩大优质巴蜀文化产品供给。

(二) 巴蜀文化资源的场景体验式开发

通常来说, 博物馆都会从馆藏资源的革新表达出发, 以通俗化的展陈语言建构出一个观点多元、 价值多元、 体验多元的参观空间, 尽量避免给缺乏相应文化资本的人造成区隔和负担。随着技术手段的日益丰富, 博物馆积极引入语音讲解、 沉浸体验、 即时互动等数字手段的应用, 极大地增强了观众与博物馆之间的“对话” 能力。 观众从博物馆的场景式参观体验中获得超越日常生活的感官体验, 又将这种感受和情绪通过人际传播和网络传播的方式进行扩散。

新的社会环境让博物馆在跨媒体、 参与及伦理方面产生了变化, 博物馆越来越多地致力于通过提供大量资源促进游客参与、 互动和学习, 建立新的参与和参与形式。 尤为突出的是, 一些在馆藏资源和资金实力相对处于劣势的博物馆, 通过营造受众体验提升用户价值感知, 也能获得竞争优势。 但由于国内博物馆体制机制、 行为习惯以及思想观念滞后等原因, 使得博物馆馆藏资源的场景体验式发展水平不尽如人意。 公众与博物馆馆藏资源之间的“对话” 处于相对较浅的层次, 大多数普通公众尚无法参与博物馆馆藏资源的生产活动。 因此, 只有进一步加大数字资源向社会公众服务延伸的广度和深度, 积极探索巴蜀文化消费新场景, 才能进一步促使巴蜀文化基于博物馆馆藏资源的开发焕发出新的生机与活力。

(三) 巴蜀文化资源的跨界融合式开发

博物馆在巴蜀文化资源的开发利用中处于“对话” 的交集位置, 几乎所有的价值共创主体都会与博物馆发生对话行为。 在去中心化的数字技术和强调个性的互联网环境的冲击下, 为了促使“对话” 能有效进行, 博物馆要做的不仅是适应最新的数字技术方法, 更重要的是将艺术观念嵌入到数字社会的发展逻辑中, 建立面向多元价值共创主体的对话平台, 进而促使博物馆馆藏资源数字藏品的开发能够坚守公共文化服务机构的职能属性, 实现社会效益与经济效益的统一,构建以博物馆公共服务为原点的对话平台, 促使多元主体达成理解和共识, 最终实现数字资产、 知识内容和交流空间的关系再塑①赵星:《国家文化数字化战略与图书馆元宇宙实践》,《中国图书馆学报》2022 年第4 期。。 通过与社会各界的融合交流, 博物馆将从单向输出逐渐发展为重要的巴蜀文化共享节点, 最终成为“自组织、 不断生长的文化共生系统”②李尽沙:《数字技术影响下博物馆社会角色转型——文化共享与跨界呈现》,《中国博物馆》2021 年第2 期。。

博物馆需要基于更具有包容性的开放式创新思路, 组织多元创新主体参与跨界融合式共创。 社会创新力量可凭借其所具备的资源和解决问题的能力, 对博物馆馆藏资源创新开发作出贡献。 同时, 多元创新主体的加入也可有效增加创新网络的连接性, 吸引更多受众参与到博物馆数字创新的过程中。

四、 结 语

当前, 巴蜀文化的研究领域不断拓展, 学术视野日渐开阔。 立足于川渝地区历年来的考古重要成果, 未来基于博物馆馆藏的巴蜀文化资源挖掘和开发, 必将成为推进巴蜀文化保护传承、 开展巴蜀文旅品牌营销推广的先锋阵地和活态样本。 从根本上讲, 博物馆馆藏资源开发的难点在于文化机制、 经济价值、 社会价值、 美学价值等多种价值的博弈和权衡, 不同主体出于不同维度的价值考量采取了不同的行为策略, 要实现真正的价值共创还需纳入更多主体的协同性参与。 未来还可进一步探究博物馆利用数字技术机会窗口, 合理解决相关利益者之间的价值协商与价值平衡的案例, 这对巴蜀文化资源的创新开发和创意转化有着重要的理论和实践意义。