三峡库区万县复向斜构造特征及其与地质灾害分布关系

王 岚 许晓亮 周 准 张凯元

(1.三峡库区地质灾害教育部重点实验室, 湖北 宜昌 443002;2.三峡大学 土木与建筑学院, 湖北 宜昌443002)

万县复向斜位于川东褶皱带与大巴山-大洪山构造带复合部位,前人对该区的构造特征有过较为详细的研究[1-6],例如王晨旭等[2]对湘西沅麻盆地早白垩世红层古地磁学进行了研究,并估算出川东褶皱带位于齐岳山断裂东南侧的部分自晚白垩世以来积累了950~93 km 之间的右旋走滑变形;胡召齐等[3]通过对川东-湘鄂西北部“侏罗山式”褶皱带详细的野外考察,认为川东-湘鄂西北部“侏罗山式”褶皱带的褶皱变形发生在晚侏罗世末至早白垩世初期间;贾小乐等[4]通过对西山背斜的构造几何变形进行运动学模拟,分析研究了西山背斜三层构造的构造特征;王宗秀等[5]通过野外断裂构造详细的解析、褶皱构造的形态分析以及沉积地层接触关系的研究,建立了川东-武陵地区显生宙构造格局,探讨了多期构造演化过程,这些研究虽然对该区构造特征进行了详细研究,但大都局限于基础地质领域.另有一些研究局限于页燃气勘探研究领域[7-9],关于川东褶皱带和大巴山-大洪山弧形构造特征与地质灾害内在关系的研究少有涉及.滑坡是一种常见的地质灾害现象,每年都会造成大量人员伤亡.在国内外以往的研究中,对于滑坡问题往往侧重于对单体滑坡的研究,忽略了滑坡个体与个体之间的联系,特别是对于整个库岸滑坡群空间演化规律的相关研究甚少.对库岸空间演化规律的研究是建立时间演化过程的前提,也是实现地质灾害预测预报的基础.地质灾害与局部构造之间存在密切的关系,主要体现在局部构造作为地质灾害产生的地质环境背景,对坡体结构、地质灾害类型以及时空演化过程起到了明显的控制作用[10-13],对这一过程的认识在以往研究中常常被忽略,缺乏对群体与个体,个体与个体之间内在关系的研究[14],研究成果存在片面性.

地质灾害的形成与多种因素有关,前人曾将这些因素分为两类[15],第一类为地质环境因素(先天因素),包括新老构造条件以及岩性条件等;第二类为触发因素,包括外动力地质因素(河流切割、卸荷等)、降雨、地震等,主要涉及岸坡破坏点的选择问题.先天因素的研究是基础,即把受相同局部构造控制,位于相同新构造活动区域的多个地质灾害个体分布带作为一个整体,对分布带内部地质灾害个体之间在成因机理、演化特征的关系进行研究.这是本文要探讨的主要问题.

本文在野外地质调查和勘察资料的基础上,采用构造地质与工程地质相结合的分析方法,解剖万县向斜局部构造,揭示了万县向斜构造与区域内地质灾害内在的成生关系,为研究区域内地质灾害的预测预防提供了一定的参考和依据.

1 区域地质背景

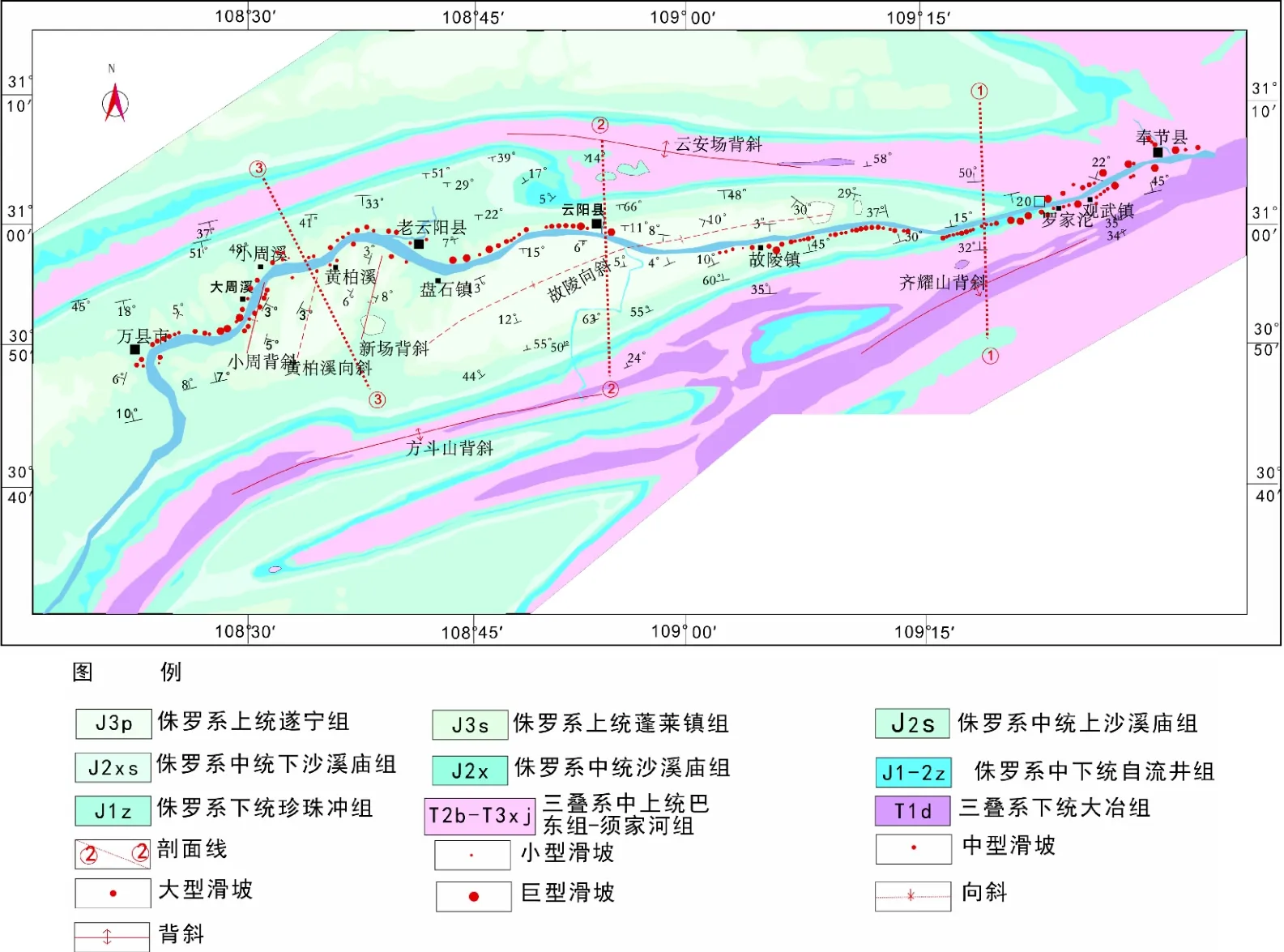

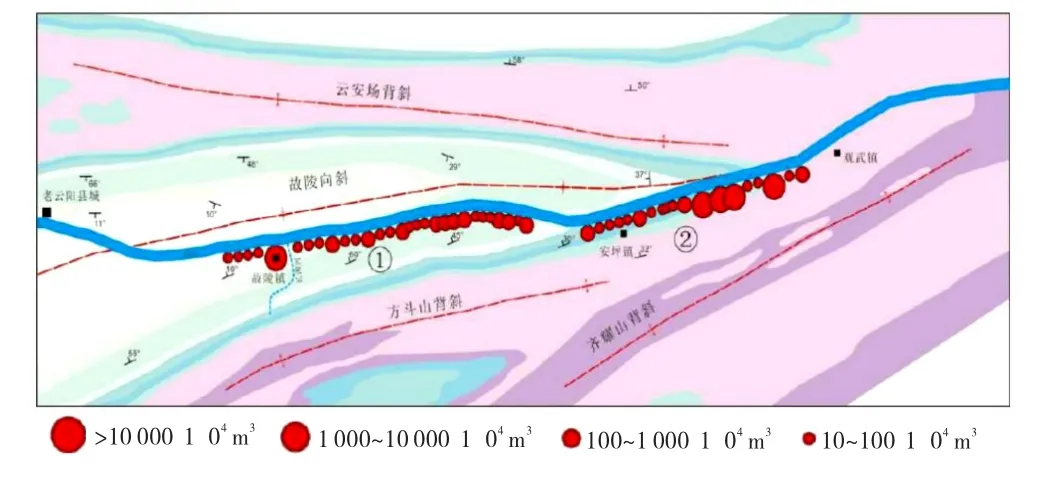

研究区位于扬子准地台的四个二级构造单元中的川东褶皱带内部.齐耀山背斜与华蓥山断裂之间的川东褶皱带是由一系列平行线状延伸的紧闭背斜和宽缓向斜相间排列组合形成的隔挡式褶皱,背斜核部大多发育突破性断裂构造.区域构造线方向大多为北东向,总体呈25°~31°延伸,主要形成于印支、燕山时期.NE方向川东褶皱带背斜轴迹由NE 向逐渐转变为EW 向构造,呈现出向西北方向突出的弧形构造.川东褶皱带东侧以齐耀山背斜(齐耀山断裂)为界与八面山构造相邻,西北方向以华蓥山断裂为界与四川盆地相邻,北部接大巴山弧形构造带.万县向斜位于川东褶皱带的北东部位,为一宽缓的向斜构造,北西方向为云安场背斜带,南东方向为方斗山背斜和齐耀山背斜(如图1所示).

图1 川东褶皱带构造纲要图

研究区主要出露三叠系下统大冶组薄层灰岩、三叠系中、上统巴东组和须家河组的泥灰岩和砂泥岩互层;侏罗系下统珍珠冲组泥页岩夹煤层,侏罗系中统上下沙溪镇组砂泥岩互层,侏罗系上统遂宁组、蓬莱镇组砂泥岩互层和中厚层砂岩.研究区长江干流库岸段主要发育侏罗系砂岩、泥岩和页岩,是地质灾害的主要承载地层.

2 万县向斜局部构造特征

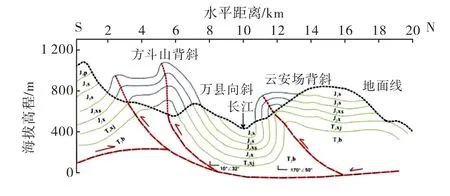

万县向斜整体近EW 走向,是夹持在断层传播褶皱(断层相关褶皱中的一种类型)之间的向斜构造,向E翘起消亡.为了更清晰地表现出万县向斜整体纵向上的变化特征,野外调查选取了3条横剖面,自南西向北东依次为3-3'~1-1'剖面,根据局部构造特征,具体将万县向斜段划分为3个区段(如图2所示).

图2 三峡库区万县-奉节库岸段地质图

2.1 西部EW 向构造与NE向构造叠加区

该区域为NE向的褶皱与近EW 向的万县向斜叠加区域(万县与云阳新县城之间),EW 构造为早期构造,受大巴山弧形构造带所控制,NE 向构造隶属于川东褶皱的组成部分,叠加构造主体位于万县向斜的宽缓核部附近.

其中NE向叠加构造主要有小周背斜,黄柏溪向斜,新场背斜,万县向斜主体区域位于长江以南区域,岩层产状300°∠3°~5°,受叠加构造影响,褶皱面呈波状起伏,向南逐渐过渡为方斗山背斜的北翼,方斗山背斜南翼产状变陡,倾角50°~60°;万县向斜北翼岩层产状为140°∠25°(如图3所示),向北逐渐过渡为云安场背斜,核部地层为三叠系须家河组,表现为轴面北倾的斜歪背斜,背斜北翼,地层倾角为17°,背斜南翼地层倾角为25°~40°.在方斗山背斜和云安场背斜核部都发育有突破性断裂,表明方斗山背斜和云安场背斜具有断层相关褶皱属性.

图3 三峡库区万县向斜3-3'地质剖面

2.2 中部构造叠加向东西向构造转化区

该区域构造线方向由NE 向逐渐向EW 向转变(云阳新县城与云阳老县城之间),隶属于万县向斜内部故陵向斜的轴向NE 部分,向斜核部位于长江以南,南翼岩层产状330°∠10°~50°,长江南岸岩层倾角缓,向南岩层倾角逐渐增大,逐渐过渡为方斗山背斜的北翼,方斗山背斜核部为三叠系须家河组和巴东组地层,南翼倾角陡,产状340°∠50°~70°;长江北岸,万县向斜北翼岩层产状较陡,产状160°∠44°~65°,逐渐过渡为云安场背斜,其核部地层为三叠系嘉陵江组和巴东组,表现为轴面北倾的斜歪背斜,背斜北翼,地层倾角为25°,背斜南翼地层倾角为55°.在该处野外地质调查同样发现了断层,其位置位于云安场背斜的核部附近(如图4所示),深部地球物理剖面解释也进一步证明了这一点[16](如图5所示),同样表明云安场背斜为断层相关褶皱,方斗山背斜,万县向斜以及云安场背斜构成隔档式构造样式.

图4 三峡库区万县向斜2-2'地质剖面

图5 三峡库区万县向斜地震剖面解释成果图

2.3 东部万县向斜翘倾端

该区域构造线方向为EW 向(云阳老县城与奉节县之间),隶属于万县向斜内部故陵向斜的轴向EW部分,为万县向E逐渐翘倾消亡部位,北部的云安场背斜与南部的齐耀山背斜逐渐靠近,方斗山背斜倾伏消亡于齐耀山背斜(如图6所示),倾伏消亡部位在奉节县安坪镇附近,万县向斜核部位于长江北岸,核部地层为侏罗系,万县向斜南翼稍缓,岩层产状10°∠30°,北翼陡,产状170°∠50°;枢纽产状260°∠37°.

图6 三峡库区万县向斜1-1'地质剖面

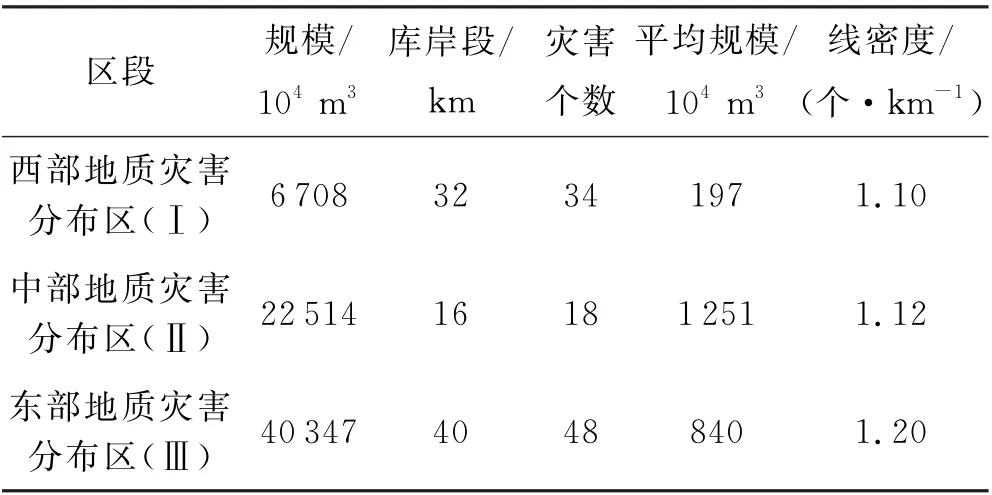

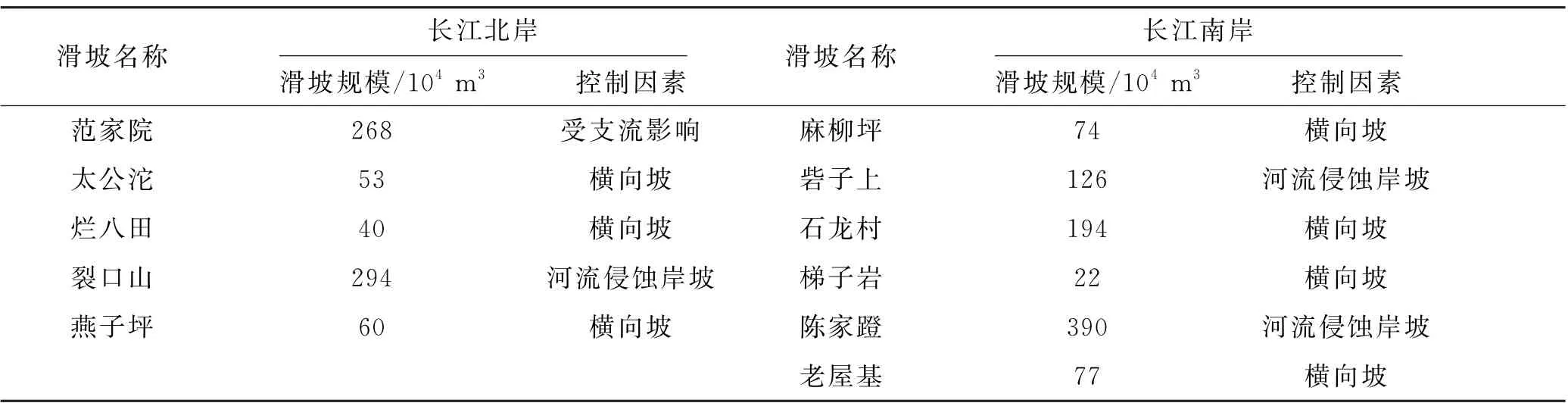

万县向斜局部构造特征控制了该区域地质灾害分布,与局部构造相对应,地质灾害同样可以划分为3个分布区,分别为西部地质灾害分布区(Ⅰ),对应库岸段为万县~云阳新县城;中部地质灾害分布段(Ⅱ),对应库岸段为云阳新县城~云阳老县城;东部地质灾害分布段(Ⅲ),对应库岸段云阳老县城~奉节段西部地质灾害分布区(Ⅰ),库岸长度28 km,滑坡数量34处(特大型滑坡1处,大型滑坡18处,中型滑坡14处,小型滑坡1处),滑坡发育的线密度为1.10个/km,平均规模达197×104m3;中部地质灾害分布段(Ⅱ),库岸长度16 km,滑坡数量18处(特大型滑坡5处,大型滑坡7 处,中型滑坡6 处,小型滑坡0处),滑坡发育的线密度为1.12 个/km,平均规模1 251×104m3;东部地质灾害分布段(Ⅲ)库岸长度40 km,滑坡数量48处(特大型滑坡6处,大型滑坡12处,中型滑坡30处,小型滑坡0处),滑坡发育的线密度为1.20个/km,平均规模840×104m3.对比可以看出,地质灾害空间演化规律具有从西向东地质灾害线密度逐渐增大的特征(见表1).

表1 万县-奉节长江库岸段滑坡分段简表

3 万县向斜局部构造与地质灾害内在关系

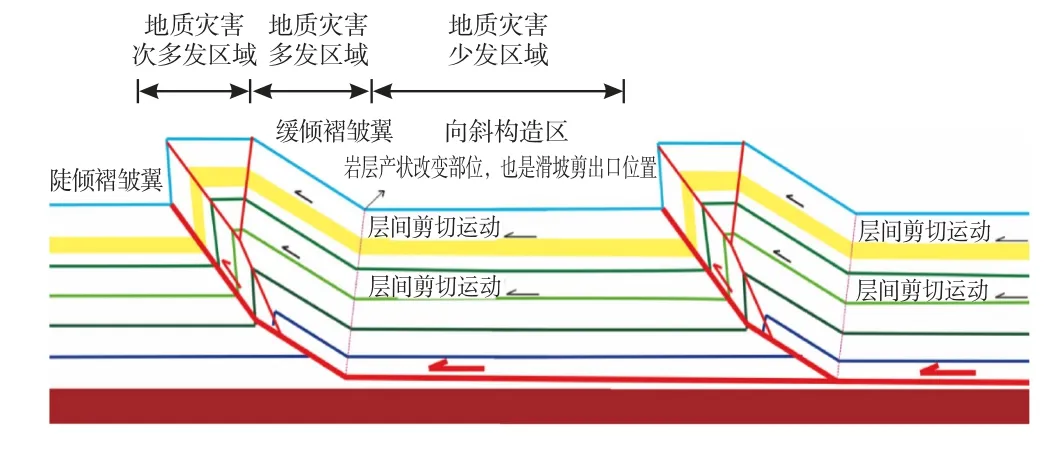

万县向斜作为断层相关褶皱,其形成过程中存在大量顺层剪切带[17],在形成过程后期由于重力作用的影响顺层间剪切带向下运动,这是该区地质灾害形成的主要原因之一(如图7所示),同时软硬相间地层的存在也加剧了重力作用的效果.

图7 断层相关褶皱不同局部部位与地质灾害关系统计分析

不同的局部构造部位,地质灾害具有不同的空间分布特征.在该区域内划分的西部、中部和东部地质灾害分布区同样具有不同的空间分布特征.

3.1 西部地质灾害分布区(Ⅰ)

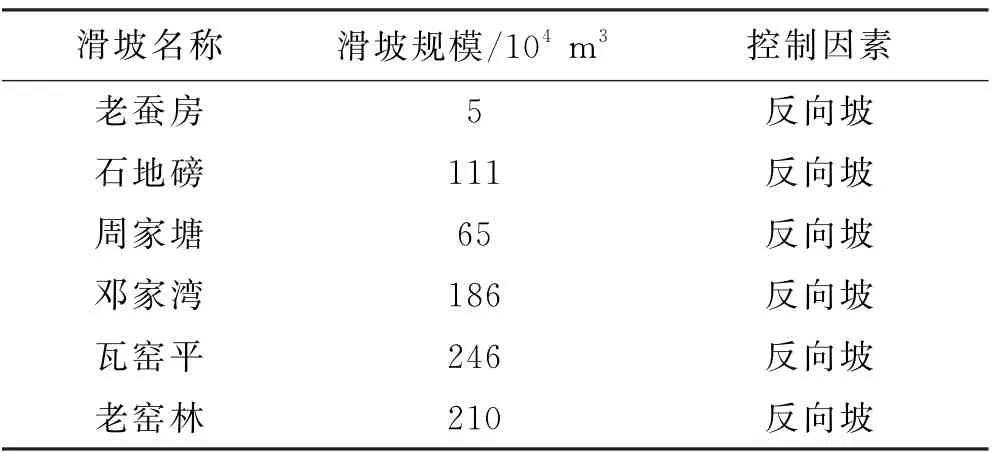

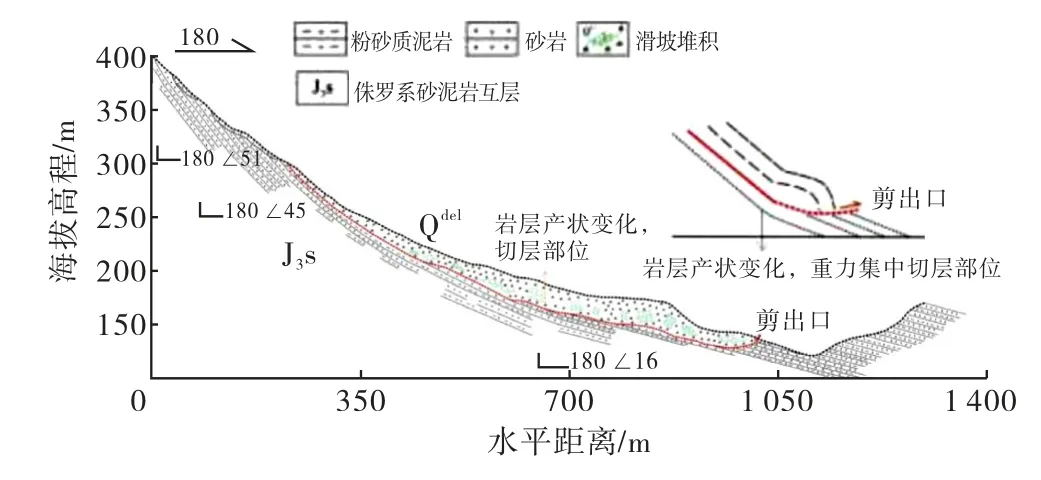

从局部构造看,该区位于NE 向叠加构造控制区,长江河谷区域岩层产状平缓,向北迅速变陡,长江在此区域河段形成一个纵谷区域和一个横谷区域,地质灾害空间分布特征明显(如图8所示);在纵向河谷区长江由斜向谷转变为纵向河谷,然后转变为斜向谷,地质灾害规模由小逐渐增大,然后又逐渐减小(见表2),长江北岸为缓倾顺向坡,是地质灾害的主要集中区,长江南岸为缓倾反向坡结构,地质灾害较北岸明显减少,地质灾害的形成主要受河流冲刷侵蚀岸所引起,空间上具有由西向东地质灾害规模逐渐减小的趋势(见表3).

表2 NE向叠加构造分布区长江北岸纵向河谷区北岸地质灾害特征

表3 NE向叠加构造分布区长江纵向河谷区南岸④地质灾害特征

图8 NE向叠加构造分布区地质灾害空间分布特征

在横向河谷区域,地质灾害明显减少,受到长江水流冲刷的影响,在侵蚀岸形成局部规模较大的滑坡,但空间演化规律不清晰(见表4).

表4 NE向叠加构造分布区长江横向河谷区库岸段⑤地质灾害特征

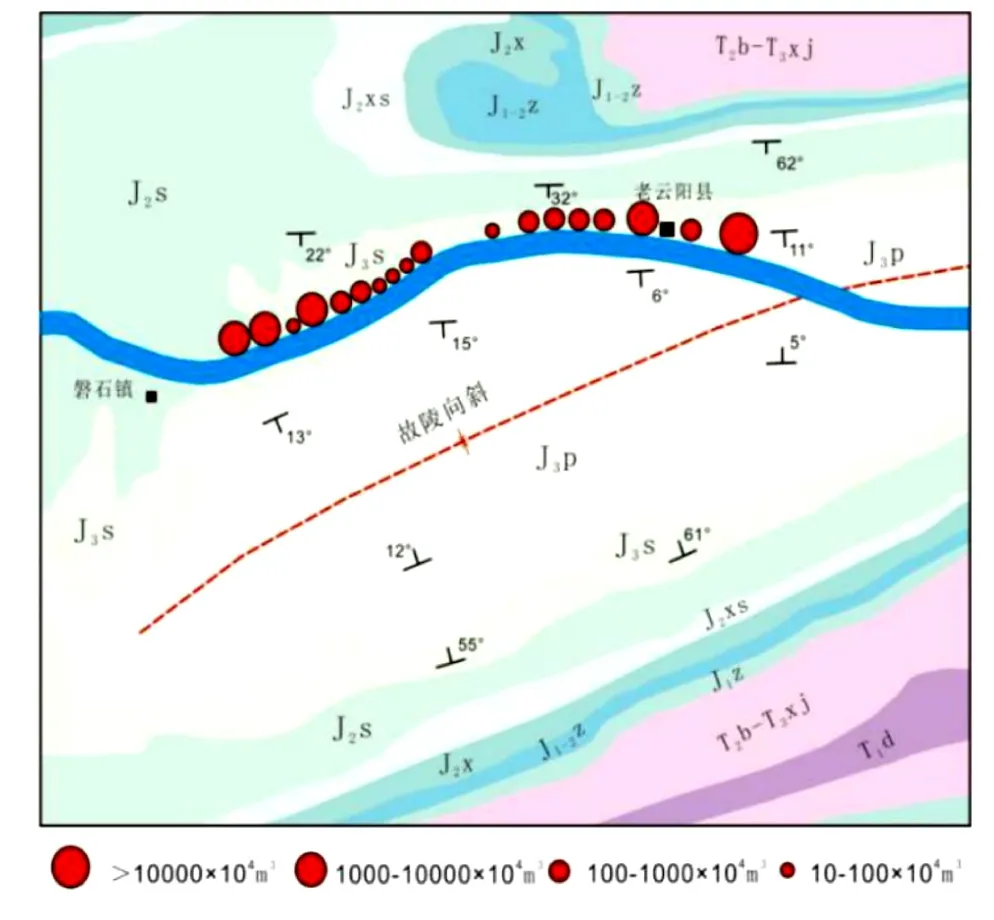

3.2 中部地质灾害分布区(Ⅱ)

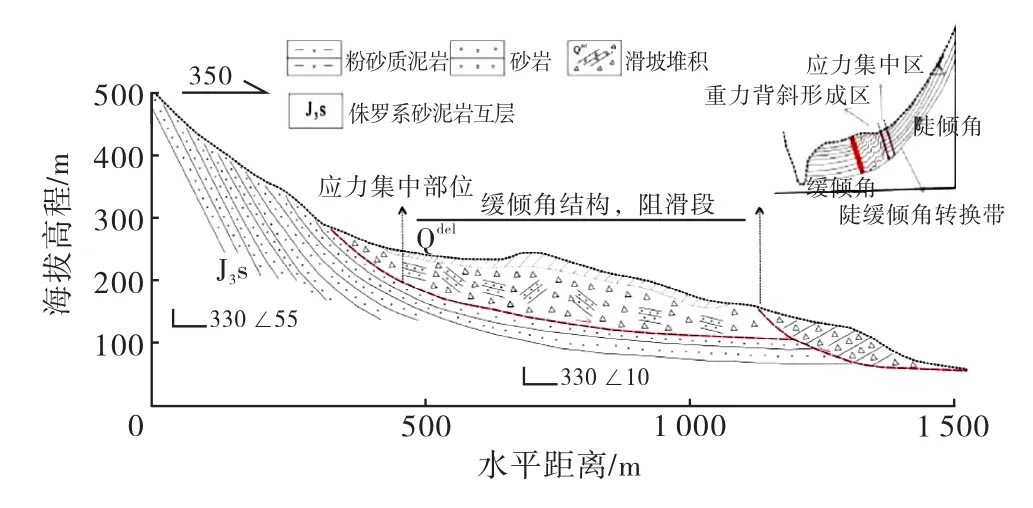

从局部构造看,该区位于故陵向斜NE 轴迹向所控制的区域内部,向斜核部位于长江南岸,为地质灾害低发地段,如图7所示;滑坡集中于长江北岸顺向坡结构区,滑坡剪出口位于岩层产状转变带处,由中陡倾角(20°~40°)到缓倾角(6°~15°)位置(如图9所示),中陡倾角岩层构成斜坡的主体部分,岩层产状转变带的位置控制着滑坡体的规模,岩层产状转变带越靠近长江,滑坡规模相对越大(如图10所示).

图9 故陵向斜NE轴迹向控制区域地质灾害空间分布特征

图10 云阳城西滑坡工程地质剖面图

如果在长江河谷附近岩层产状转化带不存在,由于岩层产状大于坡角,滑坡规模迅速较小,整体上看该库岸段滑坡规模空间上具有从东西两侧向中部减小的趋势(见图11和表5).

表5 中部地质灾害分布区地质灾害特征

图11 云阳乾草窝滑坡工程地质剖面图

3.3 东部地质灾害分布区(Ⅲ)

东部地质灾害分布区,受万县向斜翘倾消亡以及方斗山背斜倾伏消亡的影响,在该区域地质灾害可以划分为两个大区,分别为故陵向斜南翼到方斗山背斜北翼地质灾害分布区(①区)和齐耀山背斜北翼地质灾害分布区(②区)(如图12所示).

图12 故陵向斜EW 轴迹控制区域地质灾害空间分布特征

①区滑坡集中于长江南岸顺向坡结构区,岩层产状转变带处的宽度决定了滑坡规模,缓倾角结构面分布范围较宽的情况下,阻滑区阻滑里强,滑坡规模小,滑坡主要分布于缓倾角结构面范围内,故陵滑坡西侧滑坡具有这种特征(如图13所示);故陵滑坡前面缓倾角结构面宽度减小,同时近南北向长滩河切割故陵滑坡西侧,形成临空面,阻滑力下降,形成故陵滑坡(如图14所示);越过故陵滑坡,在长江河谷附近岩层产状转化带不存在,由于岩层产状大于坡角,滑坡规模迅速较小(见表6).

表6 东部地质灾害分布区①地质灾害特征

图13 故陵滑坡以西滑坡特征(大河坝滑坡)

图14 故陵滑坡特征及形成机理示意图

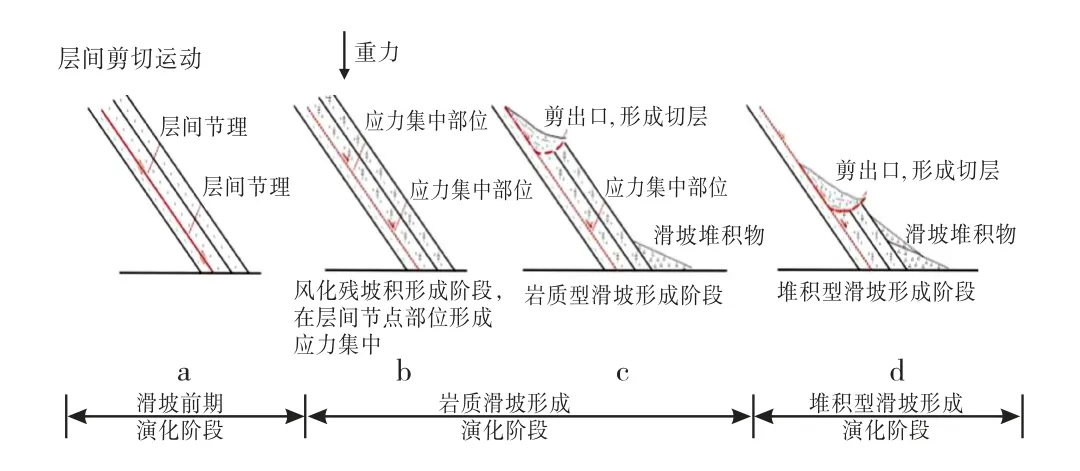

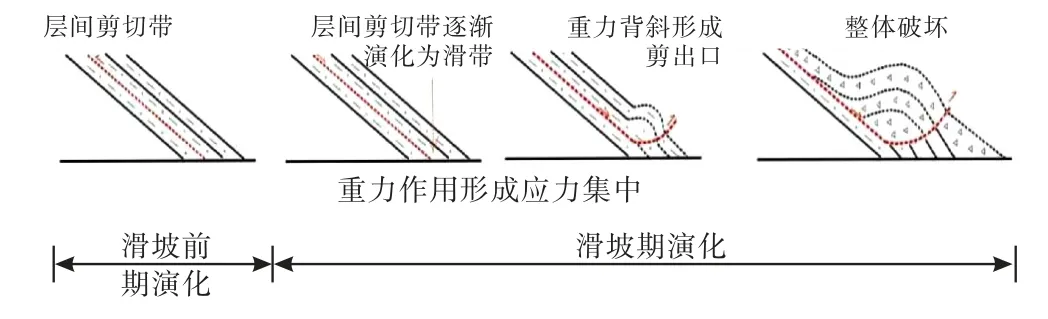

②区滑坡集中于长江南岸顺向坡结构区,为方斗山背斜倾伏消亡区逐渐过渡为齐耀山背斜的北翼,整体结构表现为中倾顺向坡结构,地质灾害的规模主要受控于斜坡的坡长,以及岩层产状的大小;坡面与岩层产状基本一致,在发生变形的部位刚刚形成局部加厚或蠕动变形(重力褶皱)的特征,并在该处形成切层(见表7、图15),顺层剪切带以及层间节理的存在在坡体变形破坏演化过程中起到重要控制作用,其破坏模式可以划分为两种:

表7 东部地质灾害分布区②地质灾害特征

图15 尼姑淌滑坡特征及形成机理示意图

1)直线破坏性,滑坡规模相对较小,主要受坡长和层间节理所控制,先期为岩质滑坡,后期转化为堆积型滑坡(如图16所示).

图16 直线型岩质滑坡形成机理演化示意图

2)重力溃曲破坏性,滑坡规模大,坡长往往较大,相对高差较大,重力集中明显,形成重力背斜,从重力背斜下部切层,先期为岩质滑坡,后期逐渐转化为堆积型滑坡(如图17所示).

图17 重力溃曲岩质滑坡形成机理演化示意图

4 结 论

通过野外地质调查研究以及部分滑坡的勘察资料的分析评价,通过以上研究得出如下结论:万县向斜整体近EW 走向,是夹持在断层传播褶皱(属于断层相关褶皱中的一种类型)之间的向斜构造,其内部可以划分为:西部NE 向构造叠加构造区域;中部故陵向斜轴迹NE 向区域和东部故陵向斜轴迹近EW向区域(也是故陵向斜翘倾消亡部位).

万县向斜内部局部构造的分区特征对地质灾害起到明显控制作用,将地质灾害也划分为3个区域.

1)西部地质灾害分布区地质灾害发育规模小,且主要集中于局部纵谷地段,横谷地段地质灾害数量明显减小.

2)中部地质灾害主要集中于长江北岸,岩层陡缓倾角转化带的存在对地质灾害的规模起到了主要控制作用.

3)东部地质灾害分布区主要集中于长江南岸,除岩层陡缓倾角转化带的存在对地质灾害的规模起到了主要控制作用以外,斜坡坡长和岩层产状为中陡倾的特点对地质灾害的规模同样具有重要的控制作用.