新生代农民工的家庭再生产与乡村发展

——基于打工地和输出地的城乡多点研究

王 欧

一、研究问题的提出

长期以来,小农家庭是乡土社会的根基,也是影响乡村发展的关键。明清时期,在城镇商品经济发展的背景下,小农家庭利用家中数量较多、相对廉价且易于管理的劳动力,发展出农工相辅的小农经济,极大地推动了彼时乡村的“内卷型”发展(黄宗智,2023:13-17)。近代以降,随着城市工业经济的扩张,小农家庭的手工业生产受到冲击,农工相辅的小农经济结构遭到破坏,家庭劳动力被迫闲置、地权持续外流、亲属关系被扭曲,乡村由此陷入发展停滞并演化为发展危机(费孝通,2021:239-241)。新中国成立后,以土地集体化和人民公社制度替代小农家庭组织生产,却未解决乡村发展停滞问题,直到改革开放实施家庭联产承包责任制释放小农家庭活力和回归小农家庭经营,农村才出现新一轮的发展(杜润生,2005:135-138;张乐天,2012:315-322)。然而,由于人多地少、农业生产率低下等因素对小农家庭的限制,农村在20世纪80年代经历短暂的复兴之后,随即面临新的发展瓶颈。之后农村劳动力涌入城镇务工,绝大多数小农家庭向农民工家庭转变,农民工家庭再生产状况成为乡村发展的关键。

学界普遍认为,对第一代农民工而言,由于城乡二元结构所形成的独特的拆分型农民工家庭再生产安排,农村尽管面临劳动力外流问题,却留住了农民工家庭的主要再生产事项,乡村也借此获得了一定程度的发展(沈原,2006;墨菲,2009:208-209)。事实上,由于家庭生活的重心还在农村,很大一部分第一代农民工,尤其是女工,选择近距离或季节性务工,其务工收入主要用于小农经济和家庭再生产(金一虹,2010;黄宗智,2020:214-215);即便是远距离或长时期外出务工,他们也会以汇款、不定期返乡等方式支持农村家庭再生产(李强,2012:145-178)。此外,绝大多数第一代农民工随着年龄的增长会选择返乡创业、务农、抚育孙辈或养老,成为农业和农村发展的中坚力量(张世勇,2014:365-368;张建雷,2018:282-283;陈莹骄,2023)。这些事实表明,拆分型农民工家庭再生产安排尽管造成许多问题,却依然从多方面推动了乡村发展。

然而,随着农民工的代际更替,新生代农民工(1)根据研究惯例,本文将“新生代农民工”界定为1980年及以后出生的农村户籍打工者,与1980年以前出生的“老一代农民工”相对应。国家统计局公布的《2020年农民工监测调查报告》显示,该年40岁及以下的新生代农民工比重为49.4%,规模达1.41亿。正在重构与乡土社会的关系,其家庭再生产安排远非拆分型再生产模式所能概括,其与乡村发展的关系也可能和第一代农民工截然不同。事实上,不少研究强调,新生代农民工正在进行一场“离土出村不返乡”的“代际革命”(黄斌欢,2014;刘守英,王一鸽,2018);另一些研究则看到农民工家庭在老家县城的城镇化趋势(黄志辉,2022;Liu,2023);还有研究特别强调新生代农民工群体中数量庞大的大龄单身男工(2)根据研究惯例,本文将1980年及以后出生、32岁以上仍未结婚成家的新生代男性农民工称为“新生代大龄单身男工”。实际上,随着近年来婚姻市场的进一步扭曲,在被调查的农民工输出地村庄,“新生代大龄单身男工”的年龄普遍有提前的趋势。难以结婚成家、脱嵌于城乡社会制度的困境(王欧,王天夫,2021;王欧,2022)。这些研究共同指向两代农民工与乡土社会的关系非常不同,新生代农民工的家庭再生产安排也出现了新变化,因而需要专门探讨农民工的家庭再生产变化对乡村发展的影响。

下文将首先回顾新生代农民工与乡村发展关系的研究文献,指出家庭再生产是连接两者关系的关键机制,据此提出本文的分析思路;接着利用笔者在打工地和输出地收集的城乡多点调查资料,详细呈现和剖析新生代农民工的家庭再生产安排对乡村发展的复杂而深刻的影响;最后基于研究结论,反思当前学界对新生代农民工与乡村发展关系的线性变迁观点,突显家庭再生产分析在理解该群体的城乡处境及其与乡村发展关系中的重要意义。

二、文献回顾与分析思路

(一)新生代农民工与乡村发展:从“离土离乡”到“回嵌乡土”

新生代农民工登上“世界工厂”舞台以来,学界对该群体与乡土社会的关系的研究,经历了从普遍强调“离土离乡”造成乡村空心化,到开始发现其中一部分“回嵌乡土”的转变。

早期在代际更替的视野下,学界认为与老一代农民工相比,新生代农民工与乡土社会的关系已从“离土不离乡”或“离土出村返乡”转变为“离土又离乡”或“离土出村不返乡”。大量研究指出,新生代农民工表现出疏远乡村、亲近城市的就业行为、文化观念和生活方式:他们从小缺乏务农经历,绝大多数直接从学校进入打工地就业,并且鲜少进入农业部门,还出现了从制造业流向服务业和数字产业的工作流动轨迹(清华大学社会学系课题组,2013;汪建华,黄斌欢,2014;王欧,2021);他们从早期的留守和学校教育时期起,就熟悉了都市取向的文化观念、消费和娱乐方式,也建构了以同学、同事为主体的关系网络,并且表现出强烈的融入城市的愿望(余晓敏,潘毅,2008;李培林,田丰,2011;汪建华,2015:53-54);与之相对,该群体既不认同乡土文化,也甚少参与乡土性的节庆、仪式等文化活动,甚至出现了一整套生活方式的“代际革命”(清华大学社会学系课题组,2013;黄斌欢,2014;纪竞垚,刘守英,2019)。显然,在众多的早期研究看来,新生代农民工从多个方面彻底切断了与乡土社会的联系。由此,农民工流出地的乡村必然面临年轻劳动力持续外流、乡土文化衰败、村庄空心化甚至解组的发展危机。

然而,随着研究的深入,一些研究开始认识到,部分新生代农民工并未彻底脱离乡土社会,而是会在某些家庭再生产环节“回嵌乡土”。有追踪研究发现,家庭化(即结婚成家和生养子女)是该群体重新嵌入乡土社会的重要时点,城乡割裂造成的拆分型家庭再生产安排将大量家庭再生产事项转嫁给农村,新生代农民工由此重新与乡村社会发生密切联系(王欧,2022);在“回嵌乡土”的过程中,家庭延续与发展的代际责任伦理和父权式的性别权力关系发挥着至关重要的作用,新生代女工通常成为返乡、留守和承担实际家庭再生产劳动的主体(王欧,2022;Chuang,2016)。21世纪以来,农村留守儿童仍以较大规模持续存在,似乎也从另一侧面说明新生代农民工家庭再生产的重心还在乡村,他们也像老一代农民工一样继续向乡村输入资源(任远,2015;叶敬忠,王维,2018)。此外,还有一些研究发现,近年来部分县域产业的发展促进了新生代农民工返乡就业,也推动了县域内的城乡流动和乡村发展(吴重庆,2023:156-157;黄志辉,谢宜珈,2023)。但广大中西部县域产业总体发展缓慢,许多县域甚至出现“去工业化”和大量工业园闲置的情况(安永军,2021;陶然,2022:86),极大地削弱了县域产业吸引新生代农民工返乡就业和重建与乡村社会关系的意义。

(二)家庭再生产:新生代农民工与乡村发展的连接机制

上述梳理表明,随着研究的推进,学界开始注意到新生代农民工与乡村发展的关系并非只是“离土离乡”导致乡村空心化,该群体在随后的生命历程阶段也可能通过“回嵌乡土”促进乡村发展。很显然,在广大中西部县域产业发展缓慢,甚至出现“去工业化”的背景下,城乡割裂造成的拆分型家庭再生产安排,是新生代农民工回嵌乡土社会、减缓乡村空心化,进而促进乡村发展的主要连接机制。

然而,随着近年来城乡结构的转型,新生代农民工的家庭再生产安排正在发生显著变化,该群体与乡村发展的关系也可能重构。已有大量研究指出,分税制之后,地方政府逐渐形成了“土地、财政、金融”三位一体的城镇化模式,极大地推动了县域城镇的房地产发展和公共物品供给(周飞舟,2012:236-239;刘守英,2021:32-33)。县域城镇的大幅扩张带动了住房、教育等关键家庭再生产事项的上移,进城购房成为越来越多新生代农民工实现家庭化的必备前提,进城读书也是大量农民工子女主动或被动可及的教育机会(王绍琛,周飞舟,2016;白美妃,2018;聂洪辉,2019)。在此背景下,一些研究发现,城镇购房带给村庄巨大的金融压力,进城读书抽走了村庄大量发展资源,关键家庭再生产事项的上移也造成乡村留守老人的照护危机(黄志辉,2022;Wang &Teng,2022;Liu,2023)。这些研究表明,县域城镇化正导致农民工拆分型家庭再生产体制的上移,这可能对乡村发展造成极为不利的影响。

与此同时,县域城镇化还放大了农村人口性别比失衡对农民工家庭再生产的负面影响,恶化了新生代大龄单身男工的家庭再生产困境。许多研究指出,计划生育政策造成了农村青年人口结构性别比失衡严重,进城务工进一步扭曲了新生代农民工的婚姻市场,形成了数以千万计的新生代“剩余男性”(Greenhalgh,2013;Huang,2014;Cai &Wang,2021)。随着县域城镇化的推进,实现家庭化的门槛不断提高,县城购房、高彩礼等婚姻缔结条件让越来越多的新生代大龄单身男工面临困境,甚至陷入终身难以家庭化的窘境。一些研究指出,新生代大龄单身男工由于难以实现家庭化,与乡村留守父母的代际关系日益疏远,并且逐步脱离了城乡经济和社会制度保障,正沦为打工城市底层的一个新困境群体(王欧,王天夫,2021;王天夫,王欧,2022)。在此背景下,我们亟须进一步探讨新生代大龄单身男工的家庭化困境对乡村发展的深刻影响。

(三)本文的分析思路:城乡结构转型、家庭再生产变迁与乡村发展

基于以上综述,笔者认为,新生代农民工作为影响乡村发展的最重要群体之一,对其与乡土社会的关系的分析,需要置于具体的城乡结构条件下进行,并且家庭再生产安排是该群体与乡村发展的主要连接机制。

新生代农民工与乡村发展的关系,不只是现有研究通常强调的“离土离乡”导致乡村空心化。事实上,在不同的城乡结构条件下,新生代农民工的家庭再生产安排可能发生变化,其与乡村发展之间也呈现出不同的关系。其中,打工地与输出地之间的城乡二元割裂导致的拆分型家庭再生产安排,将家庭再生产的主要事项转嫁给农村,从而重建新生代农民工与乡村社会之间的关系,可能从多个方面促进乡村发展。然而,随着输出地县域城镇化的推进,拆分型家庭再生产安排发生了显著上移,改变了新生代农民工与乡村的联系,可能给乡村发展带来不利影响。不仅如此,县域城镇化还抬高了实现家庭化的门槛,加剧并固化了数量庞大的新生代大龄单身男工的家庭再生产困境,从而缔造该群体与乡村发展间的独特关系。

因此,我们可以从城乡结构转型的角度出发,通过由其引起的家庭再生产安排的变迁,从家庭事项、家庭劳动分工、家庭生产经营和家庭住房的城乡空间分布等层面,分析新生代农民工的家庭再生产与乡土社会的具体连接机制,考察该群体与乡村发展的关系。据此形成本文的分析思路(见图1)。

图1 本文的分析思路

三、城乡多点调查与资料概况

现有研究对新生代农民工与乡村社会的关系的考察,在调查地点方面多局限于打工城市或输出地村庄的“单点”研究。大量研究聚焦新生代农民工的打工地,尤其是工作场所,主要从该群体与打工城市的关系角度分析其社会经济特征,经验资料的收集不可避免地带有鲜明的都市偏向。与之相对,另一批研究则局限在新生代农民工的输出地,尤其是其出生的农村,主要关注各种“留守”问题,资料收集也带上了乡土偏向。这两类“单点”调查通常没能从城乡整体结构的角度把握新生代农民工与乡村之间的关系,并且忽视了近年来传统城乡二元结构之间突生的一个重要空间——县域城镇。如上文所言,县域城镇化在传统城乡二元结构之间,新增了一个与新生代农民工密切相关的城镇层级,理应成为理解该群体与乡村发展关系的必要的资料收集地点。

鉴于“单点”资料收集存在的偏差或遗漏,本研究采取城乡多点调查,兼顾与新生代农民工密切相关的打工地、输出地县域城镇和农村三个层面的地点,通过研究者在城乡间的往返穿梭收集资料,考察该群体与乡村发展的关系。本研究的资料收集工作持续数年,包括数次往返于打工地和输出地的城乡多点调查。从2015年夏到2016年初,笔者先在长三角K市做了为期近两个月的田野调查,并在2016年初进入农民工输出地赣南溪边村进行追踪调查(3)遵从学术研究惯例,本文对经验材料中所使用的地名、人名均做了匿名化处理。。从2016年夏到2018年春,笔者先到桂西山内村进行田野调查,随后前往该村部分工人聚集打工的珠三角S市B区进行追踪研究,并在2018年春节期间返回桂西,同时在山内村和该村所在的M乡镇和J县城进行扩展调查。之后在2023年7月至8月初,笔者再次前往赣南溪边村,对该村及其所在的H乡镇和C县城补充和扩展资料。

本文使用的经验材料即来自上述较为长期的城乡多点研究。其中,K市(县级市)位于长三角核心地带,GDP总量常年位居全国百强县前列,2022年常住人口为212.5万,是户籍人口的1.8倍;S市是珠三角经济中心之一,该市B区(县级市区)的GDP与K市接近,2022年常住人口达454.5万,是户籍人口的4.3倍。该年K市和S市B区的第二产业增加值分别占GDP的52.2%和50.4%,第三产业增加值分别占GDP的47.2%和49.5%。与之相对,赣南溪边村和桂西山内村皆为典型的农民工输出地村庄,所在县城2020年GDP分别只有171.1亿元和59.1亿元,其中农业增加值分别占比9.3%和35.9%,该年两县外出人口分别高达11万和10.3万,分别占各自户籍人口的17.6%和27.2%。溪边村户籍人口多达4 000多人,2022年核酸检测期间常住人口仅为1 000人左右;山内村户籍人口约400多人,2018年回访时仅100多人常住在村。很明显,两个沿海城市因其发达的现代经济吸引着新生代农民工聚集,两个输出地县城则出现了青壮年外出务工、人口离开村庄的趋势。

本文的资料主要通过访谈收集,辅之以参与式观察。笔者在沿海打工城市调研时,主要通过工业区的工厂、宿舍和附近的城中村寻找被访对象,在输出地村庄则在家户、田间和村庄公共空间寻找被访者,在输出地县城则进入新兴商品房小区的家户、社区服务中心和附近的学校寻找合适的被访对象。访谈过程中,笔者以被访者的生活史为线索,详细记录新生代农民工家庭化和家庭发展的过程以及他们在城乡间往返穿梭的情况,尤其关注他们与乡村社会的关联。此外,笔者还通过与新生代农民工密切相关的人员(例如他们的父母和子女、学校的老师以及村庄和城镇社区的干部等)了解他们与乡村社会的联系,并通过对相关城乡地点的实地观察收集资料。下文用到的核心资料主要包括笔者对24户(溪边村9户、山内村15户)新生代农民工家庭的详细访谈和回访资料、对15名(溪边村6名、山内村9名)新生代大龄单身男工的生活史访谈资料,以及两个村庄共11户(溪边村5户、山内村6户)已在县城购房的新生代农民工家庭的访谈资料。这些核心资料加上其他访谈和参与观察资料,将有助于我们洞察新生代农民工的家庭再生产变迁对乡村发展的深刻影响。

四、新生代农民工的家庭嵌入与乡村发展

现有大量研究强调新生代农民工普遍“离土出村不返乡”,但笔者发现,几乎所有新生代农民工在实现家庭化的过程中都被打工城市排斥,并出现家庭在城乡之间拆分,从而以家庭再生产嵌入的方式促进乡村发展。

(一)城市排斥与家庭拆分

尽管打工城市在就业部门、社会保障、公共服务和住房分配等方面对农民工设置了系统性的障碍,但新生代农民工一般是在实现家庭化的过程中才感受到最强烈的城市排斥。

在家庭化之前,包括建立亲密关系时期,打工城市边缘化和都市化的“低端”生活系统,让新生代农民工可以在打工地顺利完成个人劳动力的再生产。其中,工厂或服务业工作为新生代农民工提供了在城市边缘生活的经济支撑;工厂宿舍或工业区附近城中村的出租房则为他们提供了廉价的居所;工业区内外的各种商铺、小店、流动摊点、小旅馆等则以远低于市中心正规门店的价格,提供了从衣食住行到购物娱乐的廉价消费场所。工业区及其周边的城中村、商业区作为青壮年劳动力聚集的“都市”场所,具有典型的规模巨大、人口密集和高度匿名的“都市性”特征,有助于减少新生代农民工与初级团体和乡村社会的联系。该类城市空间也聚集了刺激个体消费欲望的各种设置(例如饮食店、服装店、美发店、KTV等),很容易激起青年男女的浪漫火花,许多新生代农民工在打工生涯早期找到男女朋友,恋爱期间共同消费、租房同居的现象极为普遍。这些都市体验由青年农民工聚集地的低成本生活系统支撑,保障了打工者个人劳动力的再生产,也使其暂时疏远乡土文化和乡村社会。

然而,当新生代农民工从个体再生产向家庭再生产转变时,打工城市的系统性排斥随之出现,家庭也被拆分在城乡之间。实现家庭化的第一步是结婚成家,打工城市便启动了排斥机制。按照中国婚俗通行的做法,结婚成家需要确定婚房。显然,工厂宿舍或城中村的出租房并不适合作为婚房,新生代农民工一般也无力在打工城市购房,他们只有转向老家,多数依靠老家的房子完婚。结婚成家之后,生养子女接踵而至,打工城市也对此设置了障碍。笔者在访谈女工的生活史时,她们普遍有因为怀孕而被雇主辞退,随后返乡生育并留守抚育的经历。以赣南溪边村的女工阿青为例,她婚后生了两个儿子,都是前述模式。她给出的理由是,工厂老板不会给假期,更不会在休假时发工资;不知道打工城市的医院在哪,而且其看病肯定比老家医院贵;在外面生孩子没有人帮忙,让老人过去也不现实。笔者在两个村庄都看到,许多年轻的女工在家照顾刚出生不久的子女,丈夫则长期在外务工。此外,由于学前教育并未纳入义务教育体制,打工地的幼儿园收费通常是老家的数倍,而且需要至少一位成人专门抚养小孩,造成打工城市对该阶段家庭的实质性排斥。

因此,尽管打工地城市的边缘生活系统足以支撑新生代农民工的个体再生产,但至少在进入家庭和家庭发展的早期,他们的家庭被城乡拆分,主要劳动力在外务工,家庭再生产事项则被留在乡村。

(二)家庭嵌入与乡村发展

当新生代农民工的家庭被城乡拆分,主要家庭再生产事项被转嫁到乡村之后,该群体便以家庭再生产事项为中心嵌入乡村社会,从多个方面促进乡村发展。

新生代农民工首先通过随家庭化而来的一系列家庭再生产事项,将新的小家庭嵌入乡村社会的直系家庭、亲属和邻里关系之中。如果说准备婚房通常是父辈的工作,那么从议定彩礼、举办婚礼开始,新生代农民工便要和父母一起协作完成,并由此进入“收礼—回礼”的亲属和邻里互惠网络。新生代女工发现自己怀孕之后,往往很快返乡与公婆一起居住,直到小孩出生并留下小孩再次外出务工,其间都由公婆照顾,彼此共同生活、朝夕相处。小孩留守之后,外出务工的农民工也会以不定期返乡、频繁发视频或打电话等方式,与留守子女和老人持续联系。笔者发现,从结婚成家到小孩留守期间,新生代农民工通常不会与父母分家,而是以留守的孩子为中心通过多层面的互动,形成“三代一体”的直系家庭结构。而且,不仅身为独生儿子的新生代农民工如此,即便有兄弟的新生代农民工在成家以后,也与父母保持前述纵向一体的直系家庭结构,即兄弟之间分家但都不与父母分家。以赣南溪边村老张一家为例,他有两个儿子,各自分别有两个和三个孩子。老张夫妇原来只有一栋房子,大儿子在该房子里结婚,他们在小儿子结婚前又在隔壁盖了一栋房子,作为小儿子的婚房。两个儿子结婚后,尽管老张夫妇仍住在大儿子的房子里,但所有的留守孙辈都由他们一起抚养,在外打工的两个儿子及其妻子分别都与老人和各自的小孩维持着密切联系。由此可见,从家庭化到家庭发展早期,住房、婚姻、生育、子女抚育等家庭再生产关键事项被打工城市转嫁给乡村,新生代农民工也借此嵌入直系家庭、亲属和邻里关系,成为乡村发展的潜在关键力量。

新生代农民工嵌入直系家庭之后,家庭劳动力在城乡间重新配置,促进了留守家庭经济和乡村产业的发展。笔者发现,年轻女工从返乡生育到再次外出务工,期间在身体恢复之后,成为乡村产业发展的重要劳动力之一。在桂西山内村,当地农业经济已从稻米转变为蚕桑和甘蔗,留守女工深度参与了这两项农业经营活动。留守期间,除了照顾年幼的子女,女工通常与公婆一起,从事采桑、喂蚕、晾丝、卖丝等一系列生产活动,也参与甘蔗地的除草、施肥等活动。赣南溪边村的农业经济尽管仍以稻米为主,但该地靠近广东,逐渐承接了部分转移而来的劳动密集型代加工产业。留守女工便以家庭代工或进入附近乡镇工厂的形式参与劳动,代加工产业由此逐渐在乡村扎根。不仅如此,留守女工还参与大量的家庭再生产劳动,减轻了父母一辈的家庭再生产劳动负担,也扩大了家庭农业经营规模。即便是女工外出务工之后,由于子女留守,年轻夫妻不定期返乡,也对农村家庭经济提供了很大支持。在桂西山内村,许多新生代农民工婚后从事建筑工作,他们在工程转换、休息或农忙时期返乡帮忙,让父母一辈能够扩大甘蔗和其他经济作物的种植面积。笔者在赣南溪边村做追踪调研时再次碰到女工阿文,她是S市某电子厂的文员,暑期正是该厂订单的淡季,也是老家农忙和子女放假在家的时期。她在该厂工作数年以来,每年暑假都会请假返乡,一方面帮忙带孩子,另一方面到田间做些辅助劳动。正是有了她的返乡帮忙,公婆种植稻米的面积才能从之前自家的几亩地扩大到现在的20亩。阿文的公公告诉笔者,新增的土地多是其他村民举家外出后原本要撂荒的良田。因此,新生代农民工家庭嵌入乡村,不仅让留守的劳动力广泛参与农村经济,也让流动的劳动力以各种方式支持农村经济发展。

新生代农民工以家庭再生产的方式嵌入乡村,还促进了家的物理空间——家居的发展,从而大幅改变了村落的建筑格局。与第一代农民工类似,新生代农民工家庭化之后最重要的务工目的,是为子代将来结婚成家创造条件。其中最重要的一项,是为子代准备婚房。对大多数经济条件一般、尚不足以支撑他们到城镇买房的新生代农民工来说,修缮父辈给自己盖的新房,或者重新为子代再盖新房,是至关重要的、在子代婚龄到来之前就要完成的任务。通常来说,如果新生代农民工夫妻只有一个儿子,且所住的房子是父母给自己新盖的,那么他们就需要花一大笔钱重新装修房子以达到最新的婚房标准;倘若年轻夫妻有两个及以上儿子,他们则需要在装修现有房子的基础上再新盖房子。以赣南溪边村阿珍一家为例,她婚后生了两个儿子(大的11岁、小的7岁),其间公公重病并在几年后离世,婆婆无法单独照顾病人和两个孙辈,阿珍不时返乡留守照顾家庭,丈夫成为家中的主要打工劳动力,家庭经济跌落到村庄平均线以下。她和丈夫在经济条件较为艰难的情况下仍开始建一座新房。他们先借钱买下地基并主要靠赊账建起第一层,随后几年慢慢还钱,等钱还得差不多之后一口气建起第二层和第三层,并在笔者回访她时装修了新房的第一层。她告诉笔者,她和老公如此急切地借钱建新房,目的是要赶在儿子婚龄到来之前,为两个儿子各自准备一套婚房。事实上,对于那些预期子代仍要在乡村实现家庭化的新生代农民工家庭而言,在经济条件有限的情况下,赶在子代婚期到来之前准备好新房,是他们更新或新建房屋的根本动力。新生代农民工家庭的这一建房行为,大幅扩展了村庄的房屋数量和空间分布,也极大地提高了居住条件和人居环境。

以上分析表明,打工城市的系统化排斥将新生代农民工家庭拆分在城乡之间,婚姻、生育、抚育、住房等家庭再生产事项被转嫁到农村,新生代农民工也借此在家庭化和家庭发展早期重新嵌入乡村社会;家庭嵌入随即形成了新生代农民工与农村父母、留守子女共同构成的“三代一体”的直系家庭结构,家庭劳动力由此得到重新配置,青壮年劳动力积极参与农村家庭经营,农业和农村经济也由此得到发展;家庭嵌入还促使大量新生代农民工赶在子代婚期到来之前修缮或新建房屋,由此扩展了村庄的房屋数量和空间分布,改善了村庄的居住条件和人居环境。据此我们看到,城市排斥尽管造成家庭城乡拆分,但也让家庭再生产事项留在村庄,进而让新生代农民工家庭嵌入村庄,推动了直系家庭、农业经济和村居条件的发展。

五、新生代农民工的家庭上移与乡村空心化

然而,随着近年来县域城镇化的推进,上述由家庭嵌入推动的乡村发展大幅度地减缓、停滞,甚至逆转。县域城镇化将大量原本留在乡村的家庭再生产事项吸入城镇,新生代农民工的家庭生活重心上移,对乡村发展造成巨大的不利影响。

(一)县域城镇化与家庭上移

过去十余年来,随着“土地城镇化”从沿海向内地蔓延,赣南溪边村和桂西山内村所在县城也经历了快速的县域城镇化。表1的数据显示,2015年以来,两县的房地产开发投资、商品房施工面积和商品房销售面积均大幅增长。其中,桂西山内村所在的J县由于地处更加偏远的西南山区,房地产开发较东南沿海腹地赣南溪边村所在的C县进展更晚、规模也更小,但近年来急剧增长。特别是,从2015年到2020年桂西J县房地产投资增加了11.5倍,随后一年又翻了2.3倍;商品房销售面积在同期更是增长了近25倍。此外,表1的数据还显示,两县商品房施工面积远远多于销售面积,意味着大量有待完成或暂时空置的新商品房等待销售。表1的数据也印证了笔者2016年以来到两地县域城镇追踪调查的观察:当笔者初次前往两地调查时,县城的新楼盘和新商品房小区尚不密集,通常位于旧城附近;但随后的追踪调查令笔者大为震惊,两县的新楼盘急速涌现,县城城区快速扩张,城区重心均已向旧城区之外的新城区转移;尤其是赣南C县,其商品房开发规模追赶所在地级市,在远处山上眺望宛如一座现代化小都市。

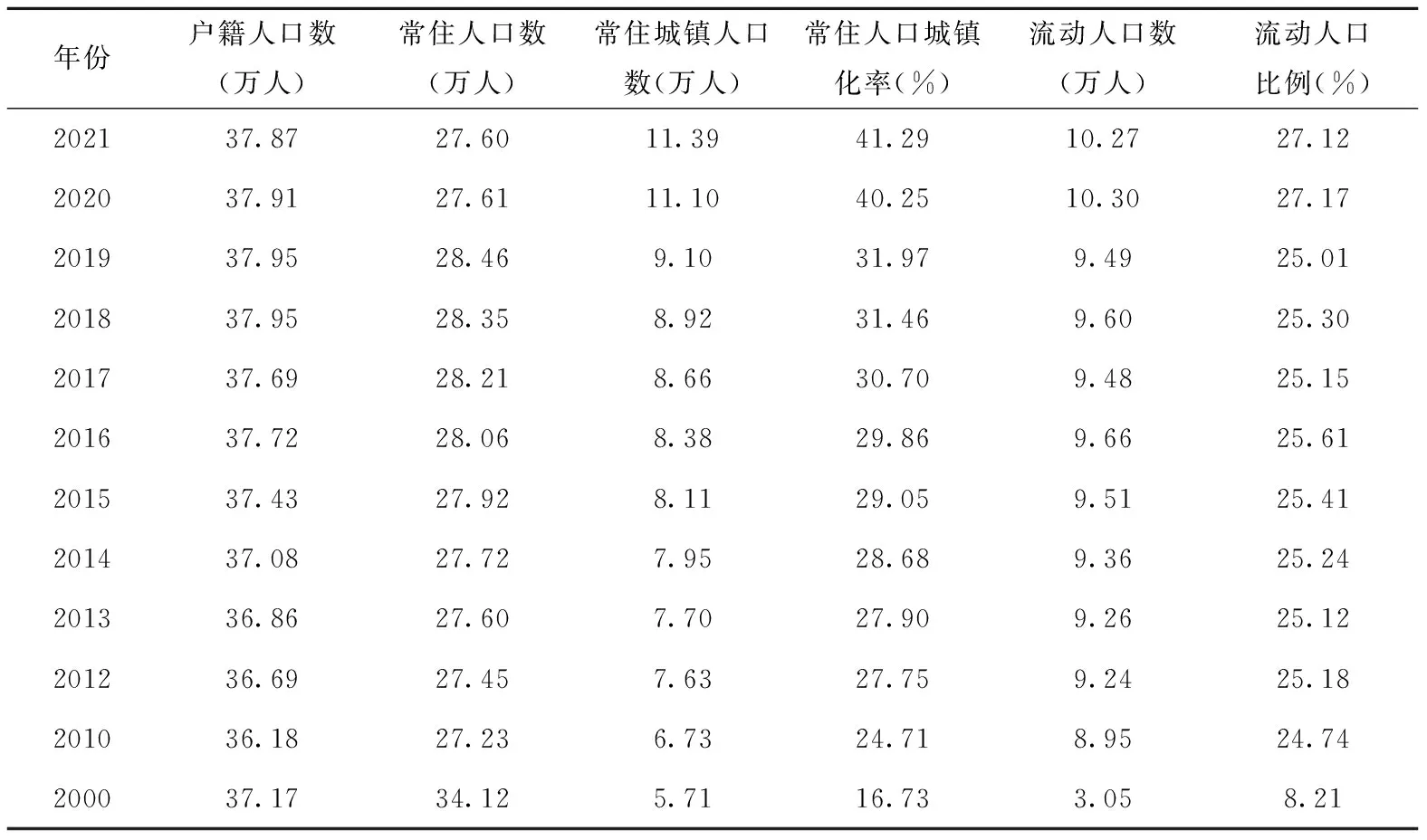

表1 赣南C县和桂西J县的房地产开发情况

县域城镇空间的急速扩张引发县域内城乡人口分布的根本性变化。我们以桂西J县为例来说明乡村人口向县域城镇聚集的过程。如表2所示,21世纪以来,该县的户籍人口变化不大,常住人口在头十年锐减后也基本保持稳定;相应地,人口急速外流也主要发生在21世纪的头十年,之后只是略有增长。前述两个趋势表明,该县接近一半的劳动力在外务工,却很难在打工城市实现城镇化,其家庭再生产事项仍主要留在农民工输出地。与此同时,21世纪以来,尤其是2010年以来,常住人口的城镇化率大幅增长,城镇常住人口数接近翻倍,表明越来越多的乡村人口进城常住。对该县已公布的其他人口数据的分析还显示,21世纪以来,只有县城所在的城镇人口持续净流入(2020年常住人口达9.3万,占全部城镇常住人口的83.8%),其他10个乡镇人口全部下降。赣南溪边村所在的C县也显示出类似的人口从乡村向城镇集中的趋势,除了县城所在城镇和新开发的工业园区人口占常住人口的比重增加外,其他22个乡镇的常住人口全部减少。

表2 桂西J县城乡人口的分布状况

在上述县域房地产大开发和乡村人口向城镇集中的背后,是地方政府的大力推动。地方政府不仅是城市规划、征地拆迁、新兴商品房社区管理的主体,还通过道路和公园等基础设施的建设、学校和医院等公共服务设施的配套、农贸市场和商业街区等商业设施的布局、各政府机构大楼的新建等方式,推动新城区的扩张和旧街区的更新。2023年,赣南C县政府在常住人口城镇化率达43.5%的背景下,进一步提出“实施城区人口倍增计划”,大力加快农村人口向县城转移。

在县域房地产大开发和乡村人口不断向城镇集中的过程中,很大一部分新生代农民工也参与了县域城镇化。尽管新生代农民工家庭的青壮年劳动力仍主要在外务工,但他们开始将原来依靠农村完成的家庭再生产事项上移,在县域城镇购房、进行子女教育和开展日常生活。在笔者追踪调查的赣南溪边村9户新生代农民工家庭中,2023年已有2户在过去几年分别进城购房和租房陪读;9户家庭所在的3个村民小组中,各自有3~5户进城购房。该趋势更强烈地反映在桂西山内村的追踪家庭中,截止到2018年,笔者追踪的15户家庭中已有5户在县城购房和1户到县城租房陪读。与之相关的另一现象是村幼儿园和村小学生的锐减,赣南溪边村村小一年级的学生数从2016年的45人减少至2023年的23人;桂西山内村教学点原本因规模缩小只有两个年级共21名学生,2018年因生源继续缩小而被撤并,学生分别前往所在乡镇、附近的大镇和县城就读。

由此可见,县域城镇化促进了新生代农民工家庭上移。至少对很大一部分能够负担县域城镇住房、子女教育和相应的家庭生活开支的新生代农民工来说,家庭再生产已从乡村上移至城镇。

(二)家庭上移与乡村空心化

内地县域城镇化导致很大一部分新生代农民工家庭上移,原本留在乡村的主要家庭再生产事项逐渐抽离乡村,之前由家庭嵌入促成的乡村发展机制也开始松动、扭曲,甚至解组,造成严重的乡村空心化趋势。

新生代农民工家庭上移首先引发年轻小家庭核心成员和相关的直系家庭成员离村入城,造成乡村人口流失和直系家庭空心化。笔者发现,年轻夫妻及其子女组成的小家庭离村入城,通常发生在留守儿童将要接受正规教育之时。新生代农民工出于对子女教育的考量,在子女留守乡村一段时间后让其进城读书。相应地,照顾留守儿童的成人也随之进城,随后长期居住在已购买的商品房或租来的房子内。留守儿童及其照顾者入城之后,农村老家往往只留下一位留守老人,甚至出现整户进城、村庄房屋大门紧锁的情况。不仅如此,在外务工的新生代农民工也随之将家庭生活的重心转向留守在城镇的家庭,不再以村庄留守家庭为跨地联系地点,返乡期间回村停留的时间锐减,甚至不再回村。与此同时,仍然留守村中的老一辈父母也不时进城看望进城家庭成员或陪同其一起生活,将农村生产的物品带入城镇家庭消费,进一步掏空农村直系家庭。

新生代农民工家庭上移还让家庭劳动力在城乡间重新配置,极大地影响了小农家庭经济和乡村产业发展。留守儿童及其照顾人员进城生活之后,留守在农村的劳动力减少(通常只剩一位男性留守老人),留守家庭可耕种的农田面积随之缩减,相关副业也受到影响。赣南溪边村老桢一家原本主要在农村生活,当时他的儿子和儿媳在深圳打工,他和老伴带着两个孙子在家,儿媳在小孩出生期间也在家居住,后来虽外出打工但不时返乡帮忙。那段时间,老桢与兄弟合伙买了一台机械“耕牛”,加上妻子和儿媳的帮忙,一家人种了十几亩双季水稻。此外,老两口还在几亩旱地上种玉米、红薯、花生,并打理山地的油茶、金桔,还在冬春之际稻田休耕时种了一亩多油菜。老桢的老伴除了一起耕种前述作物之外,在照顾孙子之余种菜、养鸡,打理出一个只需购买少部分食品的准自给自足的菜园经济;老桢则在农忙之余到附近工地做建筑工,主要收入用于农村家庭发展。这样一个充满活力的小农家庭经济在大孙子7岁那年发生了巨变,该年儿子儿媳因故离婚,儿子为了下一代的教育,决定让两个小孩进城读书,他自己也从S市换到县工业园打工,老桢的老伴进城租房陪读,只剩下老桢一人留守在家。家庭上移直接将老桢一家可以耕种的稻田缩减到几亩,且由于他不时外出做建筑工,家里旱地上的作物无法及时打理,菜园也荒芜了,更无法饲养家禽,小农家庭经济趋于萎缩。

与此同时,留守儿童和留守女性大量进城,抽走了乡村工业的可用劳动力。前述老桢的老伴原本在农村老家和附近的代工点从事沿海发包生产的代工劳动,进城之后除了将主要精力用于照顾孙辈之外,也将附近代工点的工作接到家中,以赚取微薄的收入。事实上,随着陪读女性在县城新兴商品房和学校周边的出租房聚集,发包代工点也随之在该类地点出现,并相应减少了发包到乡村中的业务,抽干了乡村经济的另一成分。

家庭上移还在家庭发展的重要目标——家居方面,对乡村发展产生了极为不利的影响。2016年夏天,笔者最初由一位已是小包工头的新生代农民工带到桂西山内村,进入他的家屋后惊奇地看到,那栋三层的房子虽盖了多年,却一直没有进行基本的装修,裸露的红砖上积着厚厚的灰尘。一问才知道,那栋房子是他父母为了他兄弟俩结婚盖的,他的哥哥还在读研究生,他自己则年前在县城刚买了一套100多平方米的商品房,正背着20多万元的房贷,加上老人到县城陪读和生活,当时根本没钱装修老家的房子。笔者在该村住下开始调研后发现,多户已在县城买房或打算买房的新生代农民工家庭,不再按照最新的农村住房标准装修老家房屋,更不会为了下一代结婚而在农村新盖婚房。这意味着,原本该留在乡村、沉淀在房屋之中的农民工家庭资源开始被城镇抽走,前述家庭嵌入背景下乡村住房改善和房屋扩张的动力机制就此斩断,乡村由此丧失了沉淀财富的载体,也失去了房屋更新和空间扩张的可能。

不仅如此,家庭上移还让新生代农民工家庭不断从乡村攫取资源,以支撑当前的城镇家庭生活和未来一代的城镇化。调查发现,与农村留守家庭可以依靠小农家庭经济大幅节省劳动力再生产成本不同,家庭上移带来生活成本的急剧攀升。通常而言,除去留守儿童的正规教育,新生代农民工的城镇家庭消费已彻底商品化,每月衣食住行等基本支出往往要数千元。以前述老桢一家为例,孙辈进城读书之后,每月房租、水电、网费等要800元,每天蔬菜、肉类、水果等要50元,加上孙辈的零食、娱乐、培训班等费用,一个月下来花费接近3 000元。在此压力下,老桢不仅要从乡村给城镇家庭带米带菜,还要将自己做建筑工赚来的钱拿去补贴家用。更重要的是,对于那些已经在县城购房或正在考虑让下一代在城镇安家的新生代农民工家庭,除去陡增的城镇家庭生活支出需要乡村资源支持外,未来多年都将持续地从农村抽出财富,最终以一套商品房的形式将大量乡村资源吸附到县域城镇之中。

因此,近年来急速的城镇化引发很大一部分新生代农民工家庭上移,原本嵌入乡村的家庭再生产事项转向城镇,农村直系家庭被掏空,家庭劳动力偏向城镇配置,小农经济大幅萎缩,乡村房屋修缮和新建趋于停滞,家庭资源被城镇吸附,乡村表现出日趋明显的空心化。

六、新生代大龄单身男工的家庭残缺与乡村发展困境

与前述能够实现家庭化且以不同方式在城乡间安排家庭再生产事项的新生代农民工不同,新生代农民工中还有一个长期难以成家的大龄单身男工群体。近年来,县域城镇化的快速推进加剧了该群体实现家庭化的困难,使其逐渐陷入家庭残缺,从而恶化了其与乡土社会的关系,造成了众多的乡村发展困境。

(一)家庭化困难与家庭残缺

受计划生育政策、男性偏好观念、劳动力外出务工等因素影响,21世纪以来,新生代农民工中逐渐出现了一个难以成家的家庭化困难群体。随着年龄的增长,该群体在婚姻市场中的位置进一步被边缘化,并逐渐在婚姻市场底层聚集。笔者2016年初次到桂西山内村和赣南溪边村调研时,发现两村的每个村民小组都有3~5个32岁以上的新生代大龄单身男工。截止到2018年和2023年分别回访两村时,初次调查的数十个新生代大龄单身男工中,只有桂西山内村一位1986年出生的大龄单身男工有幸结婚(但在一个女儿出生后很快离婚),其余都仍然单身。而且,从初次调查到回访的数年内,两村都不断有新的成员加入大龄单身男工行列。

除婚龄人口性别比失衡等长期存在的因素外,近年来县域城镇化的推进无疑进一步抬高了婚姻门槛,加剧了大龄单身男工在婚姻市场中的边缘处境。调查发现,在赣南C县和桂西J县,已在或将来能够在县城买房和生活,正成为新生代农民工谈婚论嫁的条件之一。与之相关,两地的彩礼金额也不断攀升。在赣南溪边村,2023年通行的新婚彩礼已达25万至30万元,甚至还出现了二婚彩礼,数额也高达20万元。县域城镇化抬高婚姻的经济门槛还表现在相亲过程中,托媒人找对象时,媒人首先评估的是男方的家庭经济条件,女方家庭通常也将其列在首位,其次才有见面、交流等后续相亲环节。

然而,新生代大龄单身男工的财富积累行为却与日趋提高的婚姻经济门槛相背而行,导致该群体中的绝大多数最终陷入长期难以成家和生养子女的家庭再生产残缺窘境。以赣南溪边村40岁出头的大龄单身男工阿龙为例,他在20世纪90年代末外出打工,最初跟亲戚前往老乡较多的广东河源,进入该地的塑胶小厂做工。由于工资不高,他随后几年便辗转深圳、东莞等地打工。他对笔者说,2007年是他生命的一个转折点,从此心态发生了根本变化。该年的前几年,他的哥哥结婚,父母倾尽了全部积蓄。哥哥结婚后不久,父亲大病,为了兄弟间的公平,在亲戚主持下兄弟俩分家,病后的父亲由大哥一家照顾,彼时还能劳作的母亲则与阿龙一起生活。分家之后,阿龙继续外出打工,村中只有母亲守着老宅。随后两年,阿龙在老家过年时相过几次亲,但对方一听他家的条件便没有后续,他在打工地也没有找到对象。2007年,他逐渐感到自己家庭化无望,心情起起伏伏、状态时好时坏,不再能长久忍受在工厂长时间枯燥工作以换取加班工资,与朋友一起抽烟、喝酒、娱乐的活动开始增加。从那年起,他因为忍受不了大厂不让抽烟的规定而没再进过大厂,转而在各种小厂和建筑工地之间做做停停,一年到头基本没有积蓄。笔者2023年在他家见到他时,他因母亲重病临时在家,他们住着脱贫攻坚时期由政府出资拆掉旧房子而建起来的一层平房。房内砖头裸露,没有房门,也没有什么像样的家具,电线悬空架设,折射出打工20余年后他的财富状况。

事实上,笔者追踪调查的两村的大龄单身男工几乎都和阿龙类似,在生命的某个时点感受到被婚姻市场淘汰之后,便不再努力工作,而将大把时间用于休息和娱乐,即便打工多年也鲜有积蓄。显然,大龄单身男工的工作生活方式和财富积累状况与县域城镇化背景下不断抬高的婚姻经济门槛相悖,且随着时间的推移和年龄的增长,两者间的距离越拉越大,最终让该群体因家庭再生产困难而陷入长久的家庭残缺窘境。

(二)家庭残缺与乡村发展困境

新生代大龄单身男工的家庭残缺改变了该群体早年与乡土社会的关系,造成了一系列乡村发展困境。

该群体陷入家庭残缺之前,他们尽管常年在外打工,却仍然保持着与老家父母的联系,过年一般会返乡与亲友团聚,还会为了实现家庭化而与父母进行代际合作。通常来说,每年过年返乡期间,父母总是反复叮嘱大龄单身男工“要得老婆”,并且尽量动用亲属、同乡等为儿子安排相亲。然而,随着大龄单身男工群体陷入家庭残缺窘境,他们随之断开了与直系家庭和乡村社会的联系。笔者在桂西山内村和赣南溪边村都见到数个失去大龄单身儿子联系信息的老年父母。以赣南溪边村的阿海为例,他今年30多岁,年纪很小时母亲离世,之后分别由大娘和后妈抚养,父亲长期在福建龙岩挖煤。他初中毕业后外出打工,刚打工的几年与家里保持联系,返乡过年时会给把他带大的大娘和后妈一些钱,也给弟弟买一些礼物。特别是,当他父母决定再建一栋新房时(4)按照当地的婚俗,当一个家庭有两个儿子时,一般分别需要一套独立的房子成婚。,后妈以帮他存结婚钱的名义,向他“借”14 000块钱,他也欣然同意了。然而随后几年,随着他单身在外漂泊时间的延长和结婚无望,他在返乡办了一次身份证之后,与父母和村庄失去了联系。他留给父母的手机号码已是空号,先前与他一起在东莞打工的堂哥也失去了他的联系方式。他不仅成为一个“断亲”之人,也成为一个“断村”之人。事实上,两村的绝大多数陷入家庭残缺窘境的大龄单身男工都表现出不同程度的“断亲”和“断村”:他们常年在外务工,很少与父母联系,过年也很少返乡。由此,从陷入家庭再生产残缺到他们不再被城市劳动力市场雇佣的中老年时期,乡村几乎丧失了大龄单身男工群体的劳动力和与该群体的社会联系,乡村空心化进一步加剧。

家庭再生产残缺不同程度地切断大龄单身男工与乡村联系的同时,也对乡村经济发展造成严重的不利影响。笔者发现,大龄单身男工不仅很少返乡,即便返乡也很少参与小农经济劳动。2018年春节期间,笔者在桂西山内村见到几位临时返乡的大龄单身男工。春节前后正是该村甘蔗收获最忙碌的时节,返乡的劳动力通常都在甘蔗地里帮忙,但大龄单身男工却很少参与甘蔗收获。他们将大量的时间用于村庄公共空间里的闲聊或赌博、各家饭桌上的吃喝和划拳以及县域城镇的消费和娱乐,并在春节过后的短短几天内迅速外出打工。即便因为种种原因被迫留守村庄一段时间,大龄单身男工也不愿进行农业劳动。以前述大龄单身男工阿龙为例,分家时他和母亲分到一家,彼时他的母亲还有劳动能力,但近年来多次晕倒和生病,阿龙不得已在母亲生活不能自理时返乡照顾。返乡期间,他并不种地,也不打理家里旱地上的油茶和金桔,而是在母亲身体好转后立即到工地或进小厂打工。照顾母亲期间,他宁可向老板预支工资生活,也不愿从事农业劳动。显然,阿龙一家在母亲身体衰退之后,小农经济趋于萎缩并最终走向荒废。

不仅如此,大龄单身男工的家庭再生产残缺还导致家庭居住空间——乡村房屋的更新停滞,甚至破败。2016年笔者开始在两村进行调查时,发现大龄单身男工自己不建房也不修缮房屋的现象。他们在乡村的居所多是父母为其建造的房子(通常为上一代老房子),或者过年返乡时寄居在兄弟家中。即便父母给他们留了房子,他们也不再对房屋进行修缮,不购买家具,房屋漏水、破裂的现象时有发生。几年后笔者回访两村,正值脱贫攻坚关键期,村中不合格的房屋由政府出资拆除并补助新建,不少大龄单身男工由此住进了一层平房。然而,正如上文提到的赣南溪边村阿龙一家的房子那样,这些由政府新建给大龄单身男工及其年迈父母的一层平房,建好后至今鲜少装修,屋外是红砖水泥,屋内也裸露着砖头,基本没有像样的家具,多数连房门也没有。笔者2018年回访桂西山内村时,正遇到该村大龄单身男工阿学家的房屋改造。他有三个兄弟,大哥结婚后已分家并独立盖房,二哥在北海打工时做了上门女婿。父亲去世多年,留下阿学与老母亲住在老房子里。政府补助的房屋改造期间,阿学被叫回来帮忙,但是他只待了两天就外出,建房的事情由老母亲和兄弟帮忙完成。可以预见,随着阿学长期陷于家庭再生产残缺窘境,其老家的房屋并不会快速得到修缮,而是将长期处在一层平房、缺少装修的发展停滞状态,甚至面临年久失修的破败风险。

新生代大龄单身男工的家庭残缺除对乡村发展造成上述负面影响之外,还开始制造乡村的老龄照护危机。一方面,大龄单身男工作为照护者带来了照护危机。笔者看到,尽管留守儿童的存在让农村留守老人与打工子女推迟分家,但兄弟之间实质上是结婚即分家。这种分家形式产生的照护结果是,当大龄单身男工有兄弟时,他们通常需要照护父母一方;而当其没有兄弟时,则需要照护父母双方。上文已述及,大龄单身男工的家庭残缺让他们不同程度地“断亲”和“断村”。因此,那些失联的大龄单身男工不可能成为照护提供者,而那些与父母还保持松散联系的,通常只在父母突然重病以及生活不能自理时才返乡照护。前述男工阿龙就是在母亲突然晕倒、生活不能自理时才被迫返乡。然而,即便是返乡,他也没有提供必要的老年照护。他的母亲多次晕倒,要么自己醒来,要么被发现的人救醒。但阿龙并没有带他母亲到医院检查病因,他认为母亲年事已高(实际为70多岁),没有检查的必要。最近一次返乡照护期间,有一天晚上他约了多位好友在家喝酒,酒足饭饱后倒头长睡。第二天醒来见母亲不在病床上,一找才发现,母亲在昨夜掉到床下,呼喊没有人应,就在床底僵硬地睡了一夜。即便母亲的身体已衰退如此,阿龙还想着母亲生活能够自理之后再次外出务工。事实上,那些被分到与大龄单身男工一家的老年父母,在身体衰退的晚年,都可能面临此类照护危机。

另一方面,大龄单身男工作为被照护者,将来也可能面临照护危机。随着一部分大龄单身男工进入不惑之年,笔者发现,他们的身体出现明显的衰退,进而被城市劳动力市场边缘化。他们在转入零工市场的同时,也在寻找被城市劳动力市场淘汰后的生活依靠。2018年,笔者在山内村碰到40岁出头的单身男工阿权,返乡期间他除了与朋友吃喝和娱乐之外,主要的精力用于向政府讨要低保资格。他先找村干部反映情况,随后又到乡镇说明问题,后来径直到县民政局讨要低保。此外,他还以信访、市长热线等方式投诉该村低保评定不公。可以想见,阿权频繁讨要低保的行为给各级政府带来了一定的行政麻烦,而那些终将要被城市劳动力市场淘汰的大龄单身男工,将来极有可能像阿权一样回到乡村养老。由于该群体数量庞大、财富积累贫乏,未来该群体的养老和老年生活的照护将可能成为乡村的巨大负担。

综上可知,县域城镇化抬高了婚姻的经济门槛,加剧了新生代大龄单身男工的家庭化困难;随着年龄的增长,该群体消极的工作生活方式和贫乏的财富积累状况逐渐令其沉入婚姻市场底层,最终陷入家庭再生产残缺。家庭残缺不仅使大龄单身男工不同程度地切断了与直系家庭和乡村社会的联系,造成了乡村的空心化问题,还使其不愿参与小农经济和修缮房屋,对乡村经济发展和居住环境改善造成不利影响。与此同时,家庭再生产残缺使大龄单身男工所照护的留守老人和将来需要照护的他们自身,都不同程度地面临照护危机。这些分析表明,新生代大龄单身男工从家庭化困难转向家庭再生产残缺,从让乡村长时间丧失青壮年劳动力、制约小农经济发展、导致房屋破败以及造成照护危机等方面,给乡村带来极大的发展困境和发展危机。

七、结论与讨论

长期以来,中国的小农家庭是乡土社会的根基,也是乡村发展的关键。第一代农民工进城务工虽然造成农村劳动力外流,但其家庭生活重心始终在农村,内地农村普遍获得了务工收入的反哺并借此得到了一定程度的发展。新生代农民工登上“世界工厂”舞台后,学界普遍认为,与第一代农民工相比,该群体与乡土社会的关系出现了“代际革命”,其“离土出村不返乡”的流动取向和城市偏好的生活方式直接导致严重的乡村空心化问题。本文提出,在中西部县域产业发展缓慢、大量工业园闲置的背景下,家庭再生产安排是考察新生代农民工与乡村发展关系的重要连接机制。

基于打工地和输出地较为长期的城乡多点调查收集的经验资料,本文发现,打工城市对新生代农民工组织完整家庭生活的排斥,令其将主要家庭再生产事项嵌入乡村,通过形成代际联系紧密的直系留守家庭、扩展留守家庭的生产经营活动和在乡村为下一代营建房屋,极大地促进了内地乡村家庭、产业和居住环境的改善和发展。然而,近年来内地县域城镇化的快速推进拓展了新生代农民工可及的家庭再生产空间,促使该群体的很大一部分的家庭再生产事项发生上移,家庭劳动力和家庭经济资源相继从乡村抽离,造成留守家庭规模锐减、小农经济萎缩和建房停滞等乡村空心化问题。与此同时,内地县域城镇化还加剧了大量难以成家的新生代大龄单身男工从家庭化困难陷入家庭再生产残缺,使其逐渐疏离与留守家庭的联系,不愿参与留守家庭经营和房屋营建,导致其家庭农地抛荒、房屋破败,甚至出现照护危机等一系列乡村发展困境。

本文的研究结论有助于修正学界盛行的新生代农民工“离土出村不返乡”造成乡村空心化的线性变革观点。诚然,从学校毕业后直接进城打工、随即发展出强烈的城市文化和生活偏好、进而疏远乡村并造成某种程度的乡村空心化,已成为新生代农民工打工生涯早期的一种越来越普遍的趋势。但对于绝大多数新生代农民工而言,至少在家庭化和家庭发展早期阶段,尤其是从其子女出生到接受正规教育的生养阶段,由于打工城市排斥,他们将主要家庭再生产事项嵌入乡村,从多个方面极大地推动了乡村发展。而且,对于那些尚无能力在城镇购房或无法承担城镇陪读生活成本的大量普通的尤其是底层的新生代农民工家庭而言,由家庭再生产嵌入形成的乡村发展动力机制将持续发挥作用,乡村也借此获得了一定的可持续发展动力。尽管近年来很大一部分新生代农民工在实现了家庭化,特别是在子女开始接受正规教育之后“离土出村入城”,造成了严重的乡村空心化问题,但其发生机制远比前述线性变革观点复杂。事实上,本文已指出,正是近年来内地县域城镇化所开辟的新的家庭再生产空间,促成了很大一部分新生代农民工家庭再生产发生上移,从而中断了家庭再生产嵌入所形成的乡村发展动力机制,并从多个方面对乡村发展造成不利影响。与此同时,内地县域城镇化还加速了新生代大龄单身男工从家庭化困难陷入家庭再生产残缺,使其更加疏离留守家庭和乡村社会,造成了一系列乡村发展困境。

本文突显了家庭再生产分析对理解新生代农民工的城乡处境及其与乡村发展关系的重要意义。在中西部县域产业发展较为缓慢、大量工业园出现闲置的背景下,通过高质量的就业吸引新生代农民工返乡,进而推动城乡交流和乡村发展,在当下的重要性相对有限。与之相对,由于打工城市排斥,绝大多数新生代农民工仍需要依赖输出地社会资源解决家庭再生产问题。因此,从家庭再生产安排及其变迁出发,我们可以更深入地分析新生代农民工的城乡处境及其与乡村发展的关系。事实上,正是在不同城乡结构条件下新生代农民工家庭再生产安排的变化,建构了其与乡土社会的不同关系。其中,打工城市排斥造成家庭拆分在城乡之间,新生代农民工以家庭再生产嵌入的方式促进了乡村发展;内地县域城镇化使很大一部分新生代农民工的家庭再生产发生上移,造成了严重的乡村空心化问题;内地县域城镇化还加剧了新生代大龄单身男工的家庭再生产残缺窘境,导致了一系列的乡村发展困境。由于家庭再生产分析在理解新生代农民工的城乡处境上的关键地位,我们在分析该群体与乡村发展的关系时,不仅要关注家庭再生产安排本身,还要密切关注影响家庭再生产安排及其变化的结构条件和政策因素。唯此,才能超越当前学界盛行的新生代农民工“离土出村”造成乡村空心化的线性变革观点,从该群体切身的角度思考其与乡村发展的复杂关系。