八宝河牛心山段“7·22”暴雨-洪水特性分析

宋爱英,扈家昱,崔力超,贺 彦,苟莉雲,李红红

(1.甘肃省张掖水文站,甘肃 张掖 734000;2.甘肃省水文站,甘肃 兰州 730000)

0 引言

近年来,基于全球气候变化和人类活动干扰的大背景下,干旱、洪涝、暴雨等极端天气频发[1-2]。就我国水资源短缺、供水矛盾突出的西北干旱区而言[3-4],局地地区暴雨-洪水时有发生,特别是局地短历时强降水引发的区域性洪水,在复杂的地形地貌下易形成泥石流或堰塞湖,给人民、经济和社会带来重大灾难[5-6]。例如,1964年发生于兰州西固的“7·20”马儿沟暴雨性泥石流,造成了重大的经济损失;2010年发生于舟曲县的“8·7”特大型暴雨性泥石流,流经的居民区被瞬间夷为平地,造成重大社会损失[7-8]。即使在西北地区曾开创世界泥石流防治工程先例的陇南市,至今仍面临着遭受泥石流的威胁。因此,探究暴雨—洪水发生的频率、原因及造成的后果对防洪减灾工作具有重要意义。

八宝河流域位于我国西北部祁连山腹地[9-10],据实地考察,其下游牛心山段的构造地貌、流水地貌、风蚀地貌与冰川地貌形成了复杂的高山、盆地、峡谷,是泥石流的易发地段[11]。据调查显示,历史上曾发生多次暴雨性泥石流,这对经济造成了较大的损失。如:1974年7月2日发生的牛心山深水槽沟泥石流曾导致八宝河改道南移[12];2021年7月22日,以祁连县城驻地八宝镇为暴雨中心,再次爆发局地暴雨-洪水,街区多处进水,牛心山深水槽沟、小东索沟、干沙河沟等相继爆发泥石流,其中深水槽沟泥石流冲毁省道302桥梁,阻断交通,冲泄物堵塞八宝河形成堰塞湖,对下游的村镇、城市、牧场、水利工程等安全构成严重威胁[13]。可见,对八宝河发生的暴雨-洪水特性进行调查研究迫在眉睫。因此,本文以“7·22”典型暴雨为研究事件,对暴雨的空间分布、强度、过程进行分析,探讨洪水特性,以期更加全面地认识区域状况。研究结果可为泥石流灾害预警提供关键的技术支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

八宝河属我国西北部黑河流域的东部子水系(如图1(a)所示),是黑河干流上游水量最大的支流,介于祁连山脉的托勒山与冷龙岭之间,流域面积2511km2,河道总长104km,海拔范围约2590~4965m,4300m以上高山顶部分布有冰川,雪线约3600m左右,以上地带分布有季节性冻土,是我国河西走廊的天然水塔之一[14-16]。祁连水文站断面设于八宝河牛心山段下游,是八宝河水量的控制站(如图1(c)所示),断面以上流域面积2452km2,控制河长97km,距黑河汇合口7.0km[17]。

图1 研究区域位置图:(a)祁连县、黑河、八宝河及雨量站点位置;(b)祁连县各县乡人口比例;(c)八宝河流域、祁连水文站及牛心山位置;(d)牛心山及深水槽沟遥感影像,滑坡后图片来源:https://www.sohu.com/a/111826377_119798

降水、高山融雪及冰川融水是八宝河流域径流的主要补给来源[18]。以祁连水文站实测数据统计,多年平均径流量4.698亿m3,径流量年际变化相对较小,年内分配极不均匀,来水量主要集中在5—9月的汛期,其中6—8月3个月来水量占全年来水量的比重最大;多年平均气温2.5℃左右,多年平均降水量399.0mm,多年平均水面蒸发量779.6mm。

八宝河牛心山段位于汇合口附近,流经牛心山北部山脚进入八宝镇穿城而过,流程约9.5km(如图1(d)所示)。牛心山属于现代构造运动强烈抬升区,相对坡降很大,山顶海拔4667m,距离最低处相对高差2021m,山体庞大,雪线以上常年冰雪覆盖,气温低而空气稀薄,阳光辐射强烈。由于冰雪、暴雨侵蚀切割及太阳辐射,山顶坡面岩体破碎风化,多条沟谷贯穿山顶,形成季节性山洪汇入八宝河[19],山坡危岩体或地表土石容易崩塌或滑坡,为八宝河流域泥石流重点多发区域,例如2015年11月18日,牛心山南坡就曾发生大约60万m3的大面积滑坡。

1.2 数据来源

暴雨笼罩范围内的雨量站点分别位于牛心山四周,分布于野牛沟河(黑河干流)、八宝河、讨赖河、大通河流域内,共计站点19个。其中八宝河流域站点9处,野牛沟河流域7处,大通河流域2处,讨赖河流域1处,见表1。资料来源于张掖市水文站及祁连县气象局。各雨量站地理位置如图1(a)所示。

表1 区域雨量站降水量统计表

1.3 研究方法

采用反距离加权(IDW)插值法分析暴雨量的空间分布特征。反距离加权插值法基于Tobler定理提出[20],也称为反距离倒数乘方法,是指对插值点与样本点间的距离为权重进行加权平均,距离越近,样本点取得权重越大,反之,距离越远,权重越小[21]。

基流分割是指对一次降雨在流域出口断面形成不同水源组成的流量过程线进行区分的过程,又被称为流量过程线的分割或地下水分割,其分割方法包括基流指数法(BFI法)、HYSEP法、数字滤波法等[22-23]。

2 暴雨特征

2.1 暴雨成因

由于牛心山的庞大山体及落差高度,局地环流形成的地形云常会形成以牛心山麓为中心的局地暴雨。统计祁连水文站多年实测降水量,夏季局地小尺度强对流天气形成的降水多发于14时—20时之间。受下垫面动力和热力作用的共同影响,2021年7月22日14时近地面1.5m处气温为28.9℃,午后最高气温高达33.0℃,接近历史极端最高气温33.4℃(出现于2010年7月30日),气流被牛心山地形强迫抬升,导致空气强烈的垂直运动形成强对流,受高空低涡和低空切变线的影响,同时借助较好地水汽输送条件,自东南方向向八宝镇移动,受牛心山阻挡,形成了量级较大的局地暴雨。

2.2 暴雨笼罩面积及空间分布

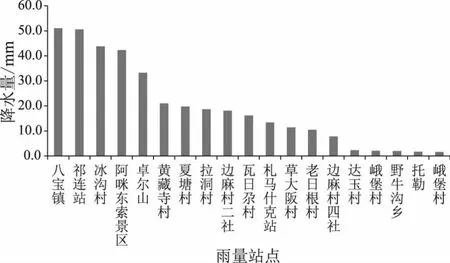

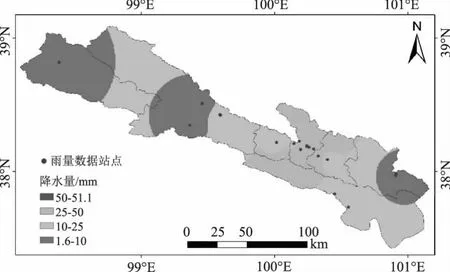

“7·22”暴雨以牛心山麓的祁连县八宝镇为暴雨中心,主要集中在八宝河流域下游的牛心山段,西岔黑河干流及其它流域所有站点均未达到暴雨级别(如图2—3所示)。根据各站点降雨量数值及地形走势,结合卫星云图,推算出此次暴雨中心笼罩面积大致为120km2,主要覆盖于八宝河下游段,降

图2 “7.22”区域雨量站累计降水量

图3 “7.22”暴雨量空间分布图

水量较大的站点均分布于牛心山麓。降水过程具有覆盖面积不大、降水强度大、持续时间短的特点,属短时山区强降水;强度呈现“小大小”的空间分布规律,且降水在暴雨中心四周明显减少,降水量范围梯度变化十分明显。其中,八宝河中、上游区域降水量较小,为小雨等级,未形成地表径流。

2.3 暴雨频率分析

2021年7月22日,累计降水量分别为35.0、45.2、50.6mm/1d(见表2)。其中,1d降水量占历年平均降水量(399.0mm)的13%,明显大于历史1h最大降水量(21.9mm),为建站以来的最大值。

表2 祁连水文站“7.22”小时降水量统计

以年为单位,在降水量过程中按5min的倍数连续滑动摘录挑选,分别筛选出逐年1h、3h、6h、1d最大降水量特征值进行最大降水量频率分析,采用皮尔逊Ⅲ型分布曲线进行适线拟合估算,从曲线上查得最大降水量频率(见表3)。结果表明,“7.22”暴雨降水强度1h为200年一遇,3h为500年一遇,1d为50年一遇。可见,八宝河牛心山段大于1h的连续强降水较为少见。由于“7.22”暴雨1h降水量占比整场降水的69.2%,因此可认为最大降水强度是200年一遇暴雨。

表3 祁连水文站时段最大降水量频率成果表

3 洪水特性

3.1 产流机制分析

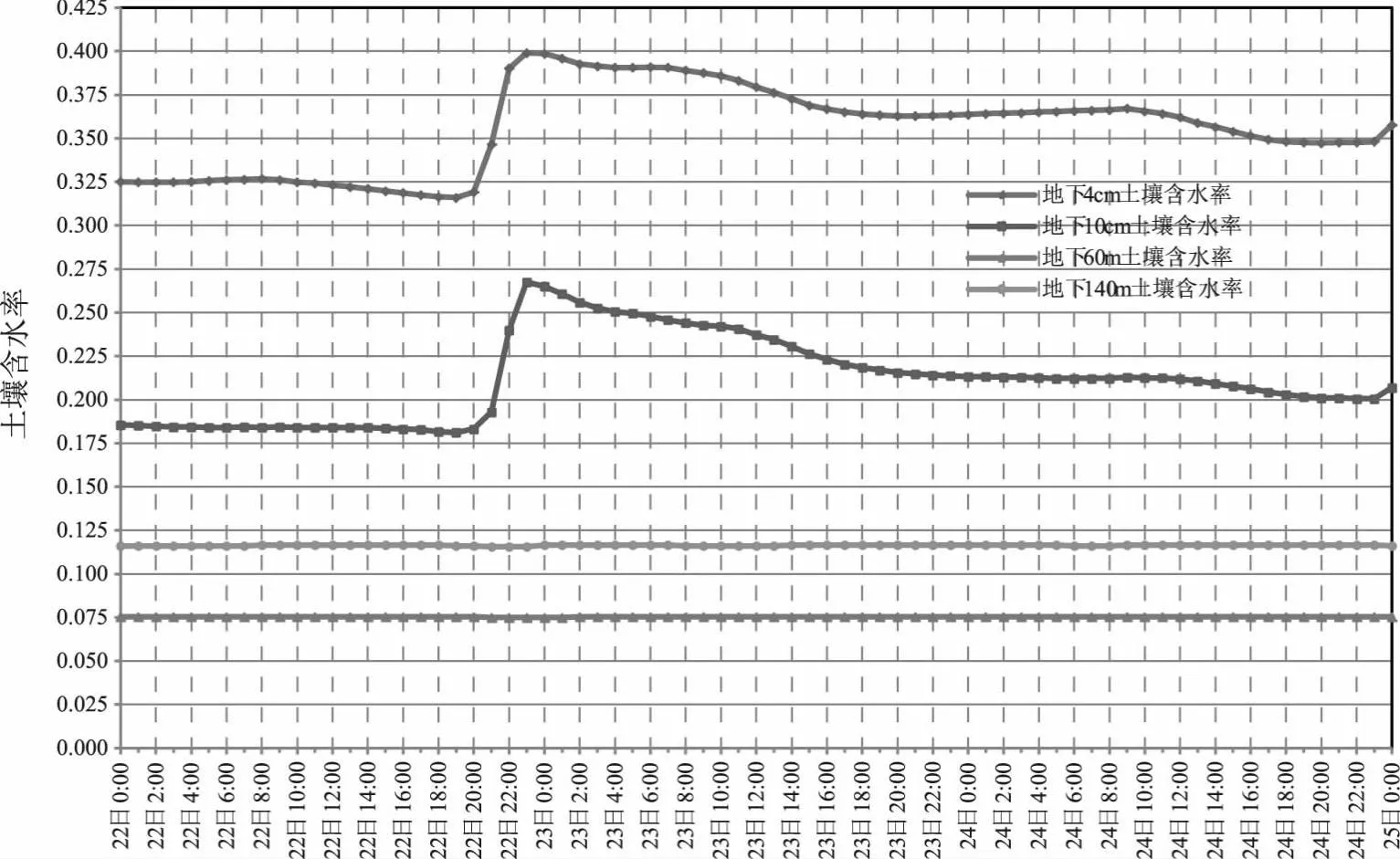

祁连县城建于牛心山台地,周边植被以坡地草甸为主,根据设于牛心山附近大冬树山的坡地土壤含水率实验数据,选取7月22日—25日数据进行分析(如图4所示)。自7月22日19时暴雨发生时开始,土壤含水率明显增加,至23时达到峰值,之后开始退水,至7月24日20时退至低点,历时49h,形成一个完整的峰形。从实测土壤含水率过程线发现,地下4、10cm处含水率变化明显,地下60、140cm处含水率为较平直的直线;经测定发现地下60、140cm处的土壤温度在降水及退水时段没有变化,表明水量转化发生在土壤上层,下层几乎不受降水下渗的影响,即产流仅发生于包气带的上界面,且降水量大于下渗能力,因此在时程上形成超渗产流。当坡面形成超渗产流时,由于牛心山地势高、坡度大,水流汇集加速,水量集中对沟谷或坡面冲刷,形成山洪沿牛心山而下,在部分沟道沿程挟带泥沙石块或塌方体造成泥石流灾害。

图4 22日至24日土壤含水率变化过程线

3.2 洪水特征分析

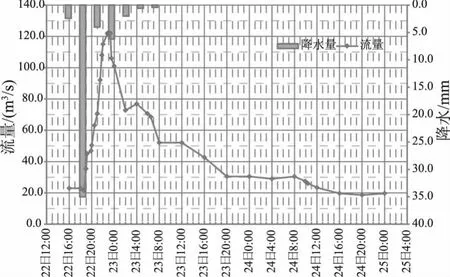

如图5所示为八宝河水文站暴雨-洪水过程。由图可知,“7.22”最强1h暴雨发生在18—19时,八宝镇附近支沟陆续发生洪水,主河道19时开始行洪,水位迅速上涨;流量自19时35.5m3/s起涨,22时48分—23时18分处于峰顶,瞬时洪峰流量为122m3/s,之后开始退水,至7月24日20时退至相对低点,共计行洪时间49h,洪水过程表现为产流快、退水快的暴涨暴落特点。

图5 祁连水文站暴雨-洪水过程

3.3 洪水总量计算

由于基流受包气带的调蓄作用,而流域下垫面对降水汇流产生阻尼和迟滞效应,基流的流量过程线往往是平滑的曲线。分别使用Lyne-Hollick、Eckhardt、Boughton、Chapman、Chapman-Maxwell五种数字滤波法对祁连水文站水量出口断面洪峰前后基流进行分割(如图6所示),其中包括相应降水形成的较小洪水。通过对比,发现Chapman-Maxwell滤波法更能反应出此次洪水过程退水的相应规律,因此选择Chapman-Maxwell滤波法进行基流分割。

图6 祁连水文站基流分割流量过程线

将暴雨形成的径流过程划分为直接径流和基流。7月22日19时—7月24日20时期间,实测断面洪水总量为787.0万m3,滤波法分割的相应基流量为525.6万m3,其中分割壤中流为158.7万m3;直接产生的表层径流量约为261.4万m3,折合暴雨范围内表层径流深21.8mm,这是致灾的主要来源。

3.4 最大洪峰流量分析

“7·22”洪水由流域内局部暴雨形成,属小流域坡面汇流,由于相继爆发的泥石流使洪水的汇流条件受到破坏,因此可认为洪水与暴雨同频率。经勘测,较大的泥石流汇流沟为牛心山北麓深水槽沟,发生的黏性泥石流在20时左右到达沟口,冲毁物及泥石流体在八宝河谷堆积成堰,并形成面积约0.031km2的堰塞湖。由于堆积物较为松散,随即形成溃口,经当地部门抢险疏通,24日10时堰塞湖水体完全回归河道,至24日20时河道退水至相对稳定的基流状态。

堰塞湖对洪水总量计算影响有限,但却改变了出口水文断面的洪水峰形。此外,干沙河沟、小东索沟发生泥石流的时间与深水槽沟相近,规模较小,但都对汇流出口的水文断面瞬时最大流量有一定影响且无法还原计算。一般情况下,八宝河局地暴雨形成的洪峰在出口断面表现为相对孤立的单式峰形,涨落前后流量基本持平,即流域内其它区域未发生暴雨-洪水。祁连水文站断面前期水流平稳,流量为23.0m3/s,因此以断面最大瞬时流量减去起涨前基流量作为本场暴雨在出口断面形成的最大洪峰(99.0m3/s)。

4 结语

本研究针对2021年“7·22”八宝河牛心山段的特大暴雨进行了研究,分析了“7·22”暴雨的成因、笼罩面积、空间分布及频率,探讨了暴雨洪水特性。结果表明:八宝河牛心山段2021年的“7·22”特大暴雨为200年一遇,其过程具有覆盖面积不大、降水强度大、持续时间短的特点,覆盖区域降水梯度明显,呈现“小大小”的空间分布,具有明显的突发性和地带性。该场暴雨在出口断面形成的最大洪峰流量为99.0m3/s,共计行洪时间49h,洪水过程表现为产流快、退水快的暴涨暴落特点,形成的表层径流量是泥石流灾害的搬运介质及激发条件。由于特殊的地形,牛心山段暴雨形成的洪水汇流速度迅速,表层水流行洪较快,因此建议相关部门在今后的工作中及时加密观测次数,做好防范工作,当出口水文断面水流出现异常时,应考虑泥石流、滑坡的影响。