琼东海域沉积物元素组成变化揭示的全新世华南地区风化强度演变

杨嘉雯,彭诗云,许嘉莉,冯伟家,孔德明

(广东海洋大学海洋与气象学院/广东省近海海洋变化与灾害预警重点实验室,广东 湛江 524088)

南海复杂的沉积物来源和独特的地理位置为古海洋学研究提供重要载体。陆源风化产物是南海沉积物的主要成分,东北部沉积物主要来源于珠江流域、台湾岛和吕宋岛,而琼东南海域沉积物除此之外,还有雷琼地区的风化产物[1-2]。降雨量增加使陆地化学风化作用增强,并提高河流对沉积物的运输能力,这些变化会反映在海底陆源沉积物的元素含量上[2]。近年来,前人利用元素组合特征示踪沉积物来源,认为Al、K、Fe、Ti、Si、Mn 具有陆源特征,而Ca、Mg、Na、Sr 则具有海源特征[1];Al/Ti、K/Ti和Na/Ti 元素相对含量比值可用来指示化学风化强度和降水强度,从而指示夏季风强度[3];Zr/Rb 元素相对含量比值可作为冬季沿岸流和东亚冬季风强度的代用指标[4];Ba/Ti 元素相对含量比值的变化可用来揭示古海洋生产力、上升流的变化,进而揭示东亚季风的演变[5]。元素变化不仅取决于物源,还受到沉积过程和成岩环境的影响。前人对于华南古气候研究多基于南海的东北部和南部深海海底沉积物开展研究[5-6],对于西北地区特别是琼东陆架沉积物中元素的研究报道较少。琼东陆架位置独特,是琼东上升流发育和广东沿岸流的必经之处,其海流存在季节性变化,夏季盛行西南风形成东北向流,冬季盛行东北风转变为西南向流,并对北部陆架沉积物产生搬运作用。因此,该区域沉积物元素能够为华南地区风化作用历史提供信息。X射线荧光(XRF)扫描是沉积物元素地球化学的研究手段之一,可测出沉积物样品的主要元素和次要元素的相对含量,具有快速、无损的优点,能够重建构造千百年时间尺度的沉积变化[7-8]。本研究使用XRF 扫描对琼东陆架GH7 沉积柱进行元素变化分析,结合浮游有孔虫碳14年龄框架,探讨全新世以来华南地区陆地化学风化强度的变化及其控制因素。

1 样品采集和实验方法

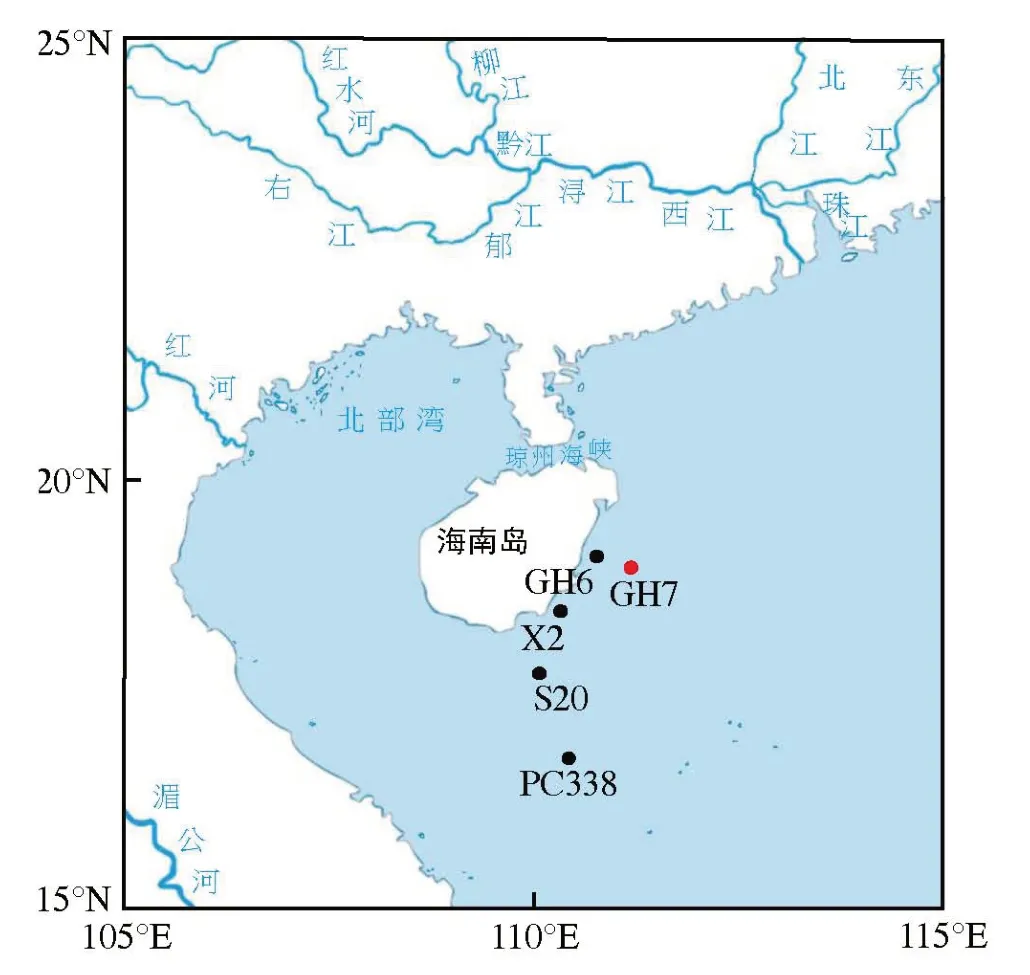

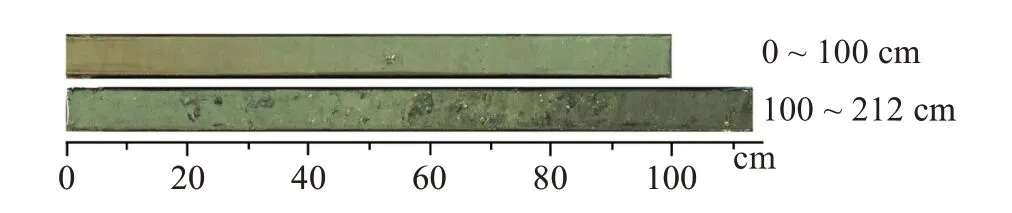

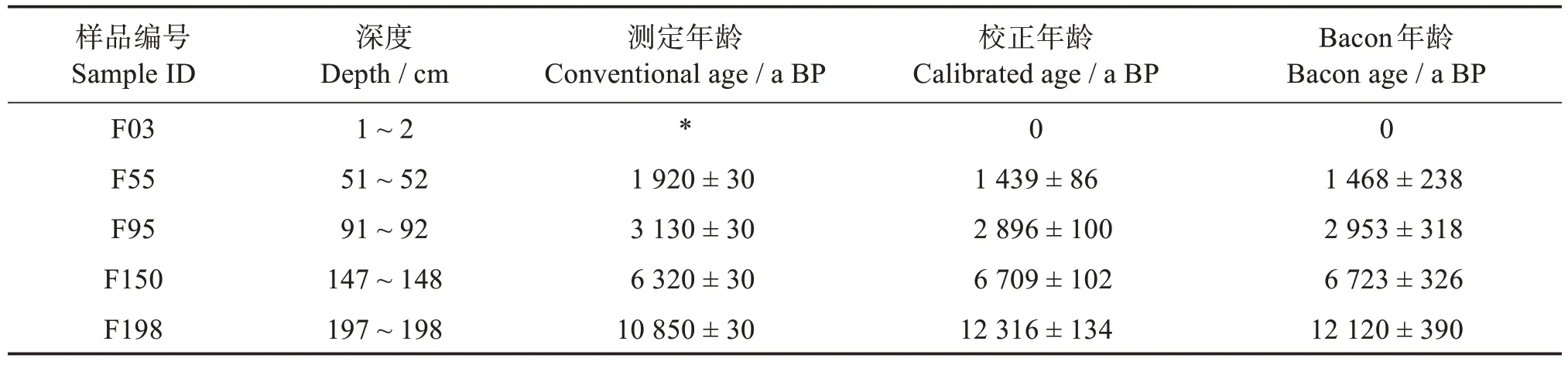

GH7沉积柱由广州海洋地质调查局于2018年3月在琼东陆架海区(18°56.550ʹN,111°7.864ʹE,水深120 m)采集(图1),沉积物岩芯长度212 cm,顶部为黄色,中间为青灰色,底部为灰色黏土质粉砂,岩性变化均匀,表明未受扰动(图2)。挑选5个层位的浮游有孔虫送至美国Beta Analytic 实验室进行加速器同位素质谱(AMS)14C 年代测定。原始测年数据分别用Calib 8.1.0软件和Marine 20数据库进行校正[9],区域碳库矫正年龄ΔR为(-125±50)a,取自西沙3个岩芯的平均值[10],随后用Rstudio 软件Bacon 程序对年代和深度进行多项式拟合来建立GH7的年龄框架[11]。将沉积柱切成两半进行平整处理,在广州海洋地质调查局用瑞典Cox Analytical System 公司与英国Southampton Oceanographic Centre 合作开发的Itrax XRF岩芯扫描仪以5 mm间隔进行扫描,元素相对含量以每秒X射线荧光的记数为单位(s-1)。

图1 研究区域和沉积柱GH7位置Fig.1 Study area and site of sediment core GH7

图2 GH7沉积柱照片Fig.2 Photographs of sediment core GH7

2 结果与分析

2.1 年龄框架和沉积速率

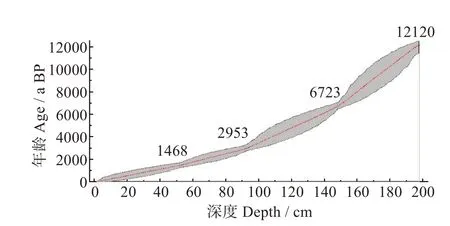

根据Bacon 年龄-深度模型[11]结果,结合沉积速率线性外插法获得GH7 沉积柱底部AMS14C 校正年龄约为13.2 ka BP,表层有孔虫F03 的14C 含量为(101.63 ± 0.38)pMC (Percent modern carbon,现代碳比例),表明表层沉积物为现代的。因此,GH7沉积记录涵盖整个全新世(表1,图3)。从老到新沉积速率整体呈上升趋势,其中,13.2—6.7 ka BP 沉积速率大约为9.0 cm/ka;6.7—3.1 ka BP 期间稍上升,至15.0 cm/ka;31.0 ka BP 至今显著增至29.0 cm/ka。近3.0 ka 来的沉积速率与邻近站点相似,例如,S20站位在2.3 ka BP 以来沉积速率29.0 cm/ka[4],X2 站点4.0 ka BP以来的沉积速率约为28.6 cm/ka[1],说明琼东海域全新世以来沉积物通量不断增加。

表1 GH7沉积柱有孔虫AMS 14C年龄结果Table 1 AMS 14C ages of foraminifera in GH7

图3 GH7沉积柱基于Bacon建模方法构建的年龄-深度模型Fig.3 Age-depth of sediment core GH7 based on Bacon modeling

2.2 元素变化特征及其多元分析

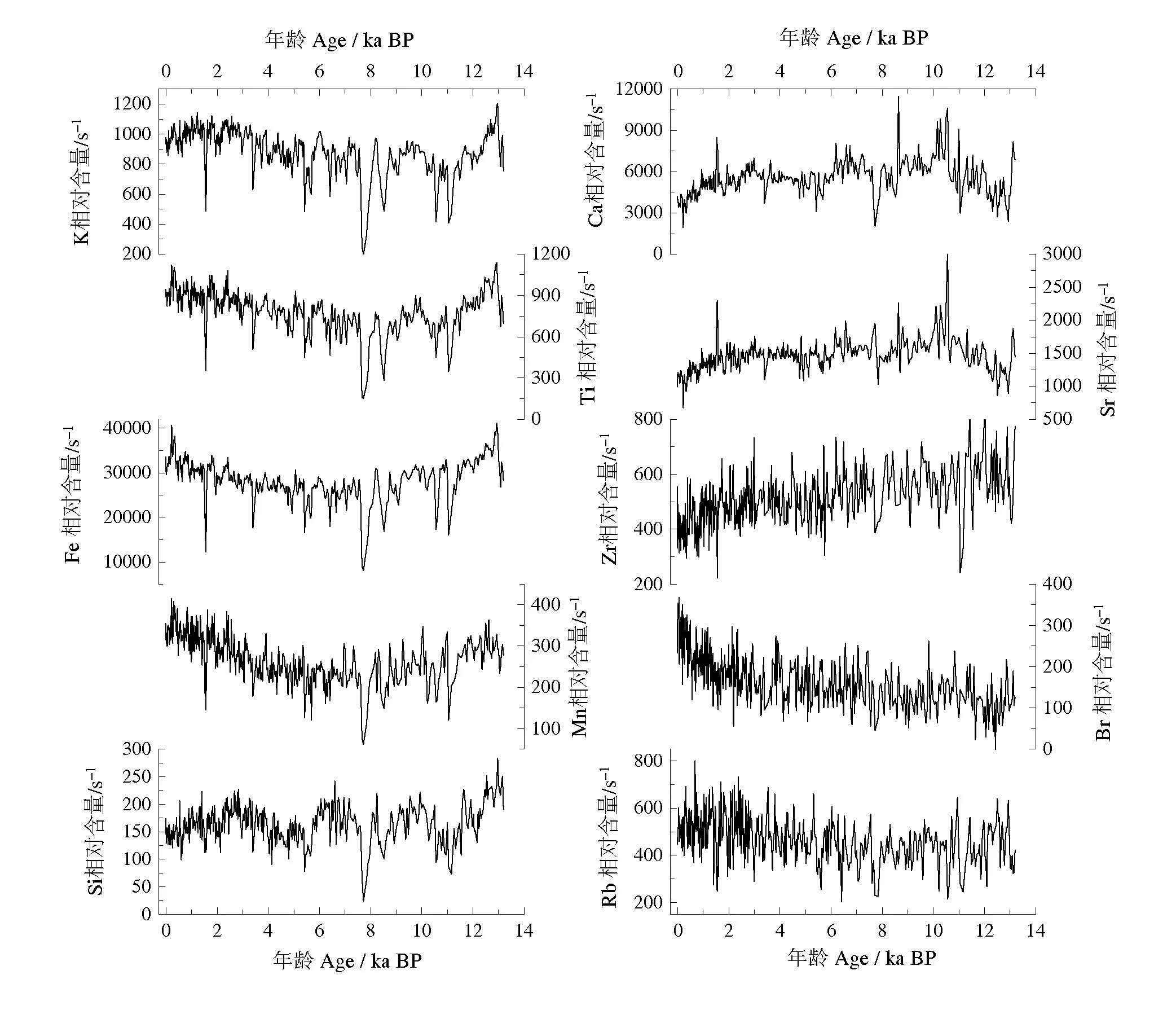

2.2.1 元素变化特征 选取数据齐全且信号峰较强的K、Ti、Fe、Mn、Si、Rb、Ca、Sr、Br 和Zr 共10 个元素进行分析。XRF 岩芯扫描的强度可近似反映对应元素含量的变化[12]。13.2 ka BP 以来K、Ti、Fe、Mn、Si、Ca 和Sr 元素具有相似的变化趋势,13.2—10.5 ka BP 期间,除Ca 和Sr 元素外其余元素变化呈下降趋势,在11.5—11.0 ka BP 期间均出现突变,对应着新仙女木事件(Younger Dryas event,YD);10.5—6.0 ka BP期间出现大幅度振荡,8.2 ka事件和9.2 ka事件清晰可见;6.0—3.0 ka BP期间除Ca和Sr元素变化平稳外,其余元素呈逐渐上升趋势;3.0 ka BP以来,除Si、Ca和Sr元素外,其余元素处于高值且上升趋势。Zr、Br 和Rb 元素变化趋势相似,13.2 ka BP以来Zr 和Br 元素变化总体呈反相关,Rb 和Br 元素在13.2—3.0 ka BP 期间呈缓慢上升,3.0 ka BP 至今,Zr 和Br 元素分别呈下降、上升变化趋势;而Rb元素处于全新世高值阶段,整体波动不大(图4)。

图4 GH7沉积柱元素序列变化Fig.4 Element sequence change s of sediment core GH7

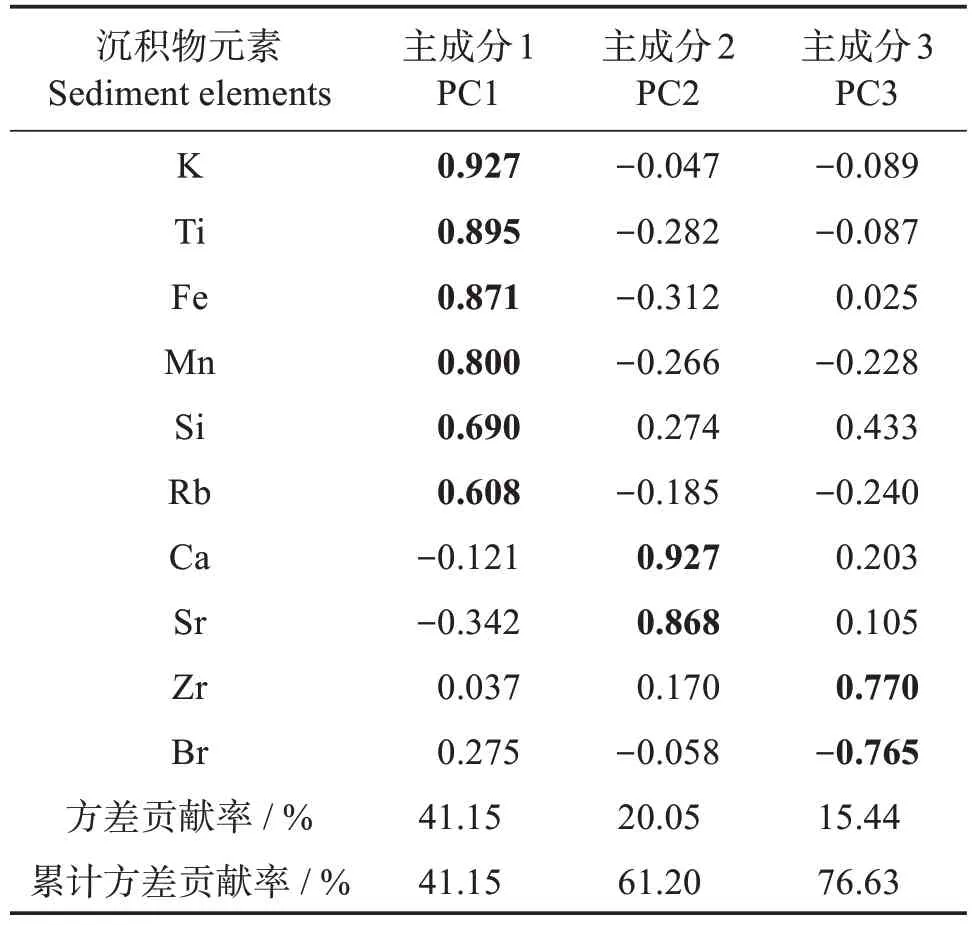

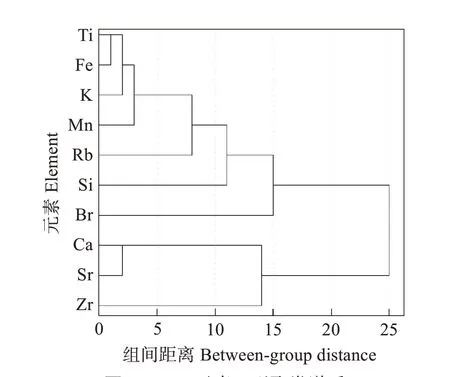

2.2.2 元素多元分析 将GH7沉积柱K、Ti、Fe、Mn、Si、Rb、Ca、Sr、Br 和Zr 共10 个元素进行相关性分析、聚类分析和主成分分析,以便更好揭示琼东海域沉积物元素地球化学特征。GH7 沉积物中有两组元素的相关性显著。其中,第一组元素相关性高达0.8及以上,为K 和Ti,Sr和Ca,Mn和Ti,Fe和Ti,Fe 和Mn;第二组元素是K 和Si,K 和Mn,K 和Fe,K和Rb,元素之间相关系数约0.6~0.8(图5)。R型聚类分析得到两种元素组合,组合1 为Fe、Ti、K、Mn、Rb、Si、Cr和Br;组合2为Ca、Sr和Zr(图6)。主成分分析提取3 个主成分(Principal component,PC),PC1由K、Ti、Fe、Mn、Si和Rb元素组成,PC2由Sr和Ca 元素组成,PC3 由Br 和Zr 元素组成,分别占总方差的41.15%、20.05%和15.44%,累积方差贡献率为76.63%(表2)。

表2 GH7沉积柱元素成分矩阵Table 2 Elements composition matrix of sediment core GH7

图5 GH7沉积柱元素相关性分析Fig.5 Correlation analysis of sediment core GH7 elements

图6 GH7元素R型聚类谱系Fig.6 R-type clustering pedigree diagram of GH7 elements

3 讨论

3.1 元素主成分的指示意义

GH7 沉积柱元素提取3 个主成分。PC1 由K、Ti、Fe、Mn、Si 和Rb 组成。在边缘海沉积物中,K 和Rb 易从初级矿物浸出并被次生黏土所固定[13];Ti从原矿物淋滤出来后,易被途中沉积物吸附沉降,是陆源碎屑组分的有效指标[2];Fe和Mn赋存于黏土矿物和细粒陆源碎屑矿物[14];Si来源于陆源的石英、硅酸盐矿物以及风化残余黏土矿物[15]。综上,Ti、K、Fe、Si、Mn、Rb 可被归为亲碎屑元素,而这些元素之间相关性和聚合度均较高,因此,PC1可用来指示陆源组分输入的变化,它们通过河流以碎屑、胶体、悬浮物质等形式搬运入海。

PC2由地球化学性质相似的Sr和Ca元素组成,相关系数高达0.81。风化中,它们多以重碳酸盐形式被黏土吸附[15],但在GH7 沉积柱中它们与Ti呈负相关,表明非陆源碎屑输入。Sr 常进入生物成因的碳酸盐中,反映沉积物中海洋生物活动的强弱,Sr和Ca 也被认为是亲生物元素[16]。GH7 位于近岸陆架区,琼东浅海分布有较大面积的珊瑚礁,生物作用强烈[17],且Sr和Ca的聚合度较高,因此,PC2可以代表沉积物中的生源作用。

PC3 由Br 和Zr 元素组成。Br 与有机质含量和来源有较强的相关性,其含量随有机质的增加而增加[18],因此,Br 的变化可以用来指示有机质含量变化。通常细颗粒沉积物有利于对有机质吸附和保护,即粒径越小,有机质含量越高[19],因此,Br 的相对含量在一定程度上可反映沉积物的细粒度占比变化。Zr 在化学风化过程中富集于粗颗粒组分[20],其相对含量可以反映沉积物的粗粒度。且GH7 中Br 和Zr 的变化趋势相反,因此,本研究推测Zr 和Br 元素组合可能指示沉积物的粒度变化。

3.2 13.2 ka BP以来风化强度变化及其驱动因素

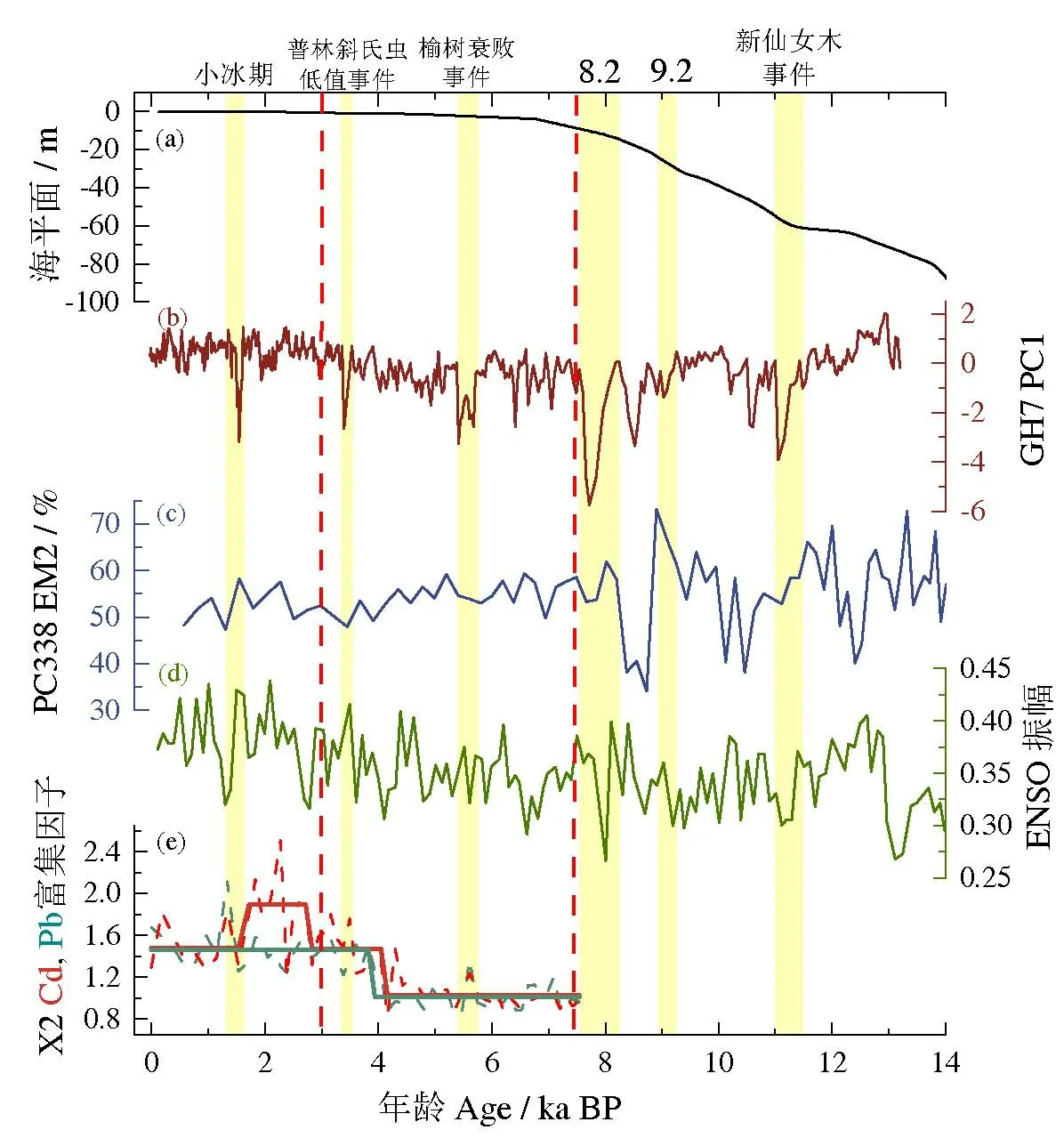

陆壳化学风化强度随降雨增加而增强,雨水的淋溶和冲刷将更多的陆源物质输入到海洋。GH7沉积柱PC1 作为陆源输入的指标,也可反映源区的风化强度,其值越高,指示风化强度越强。根据其变化趋势结合沉积物岩性变化发现13.2 ka BP 以来研究区陆源输入量及源区风化强度的演化历史可划分为三个阶段(图7),整体呈现“强-弱-强”阶段,风化强度突然减弱与几个冷事件重合。

图7 GH7沉积柱风化强度指标PC1与其他气候指标的对比Fig.7 Comparison of the weathering strength index PC1 of the sediment core GH7 and other climatic indicators

阶段一(13.2—7.5 ka BP):沉积物为灰色黏土质粉砂(156~212 cm),PC1 值较高且呈现下降趋势,YD、9.2 ka 和8.2 ka 降温事件显著可见,而在相应的层位(186~192 cm、169~171 cm、156~162 cm)粒径明显变粗。YD 对应着大西洋经向翻转流的减速[21]。与9.2 ka 事件相比,8.2 ka 事件幅度大得多,其成因为北美冰融湖坍塌导致大量淡水注入北大西洋[22],使北大西洋温盐环流受阻,进而导致北大西洋地区快速降温。随着气候变暖,化学风化强度随之加强,同时,海平面的上升也抑制了陆源输入的规模,因此,在这期间陆源输入呈下降趋势。

阶段二(7.5—3.0 ka BP):在全新世中期沉积物为青灰色黏土质粉砂(65~156 cm),PC1 值相对较低,表明陆源物质较少,珠江口长链奇碳数(C25~33)烷烃含量的降低也证实这一点[23]。5.5 ka BP出现一次明显的降温事件,北大西洋深海沉积记录和西北欧地区出现的“榆树衰败”事件均证实此期间气候变冷干[24]。3.8—3.5 ka BP 期间出现较小的气候波动,与4.0—2.0 ka BP 的变冷事件“普林斜氏虫低值事件”一致[25]。

阶段三(3.0 ka BP 以来):沉积物为黄色至青灰色粉砂过渡(0~65 cm),PC1 值处于全新世以来的高值阶段,且整体呈上升趋势。其中,1.7 ka BP 起出现突变,沉积物颗粒变粗,对应着中世纪暖期后的小冰期。在时陆源输入的增多指示研究区降雨量和风化强度增加。有研究认为,3.0 ka BP 以来风化强度的增加受人类活动影响,例如,珠江沉积物元素变化表明农业活动是风化强度上升的主因[26];琼东南海域X2 站点粒度及金属富集因子(EFs Cd,Pb)表明陆源碎屑物质增加受人类活动的影响[1,27]。东亚夏季风指标PC338 沉积柱EM2 显示全新世期间夏季风逐渐减弱[28]。3.0 ka BP 前后较弱的季风似乎不太可能增加源区风化强度。有学者提出,对于南海热带地区,厄尔尼诺(ENSO)增强带来的强降水[29]是陆源风化物质输送到海洋的重要因素。气候模拟结果表明,晚全新世以来ENSO 事件频率增加[30],可能导致了陆源碎屑物的增加。

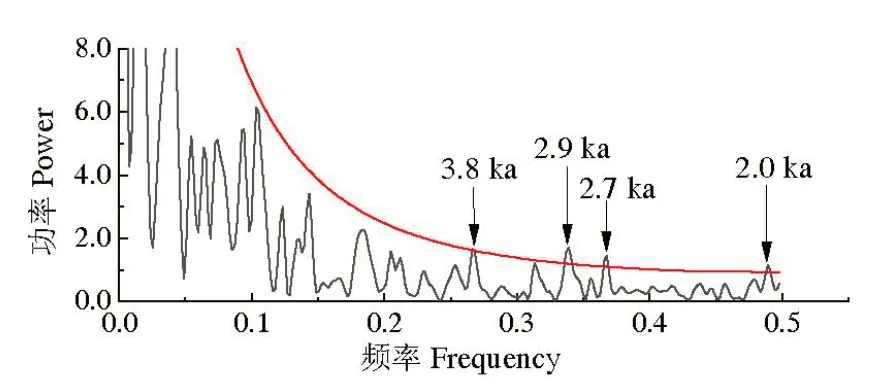

通过PAST软件对PC1进行Redfit频谱分析,发现存在3 个明显的周期:2.0 ka、3.0 ka(2.7 与2.9 ka)和3.8 ka(图8)。前人研究显示末次冰期亚洲季风有近8.0 ka、4.0 ka 和2.0 ka 的周期[32-33],如GH09B沉积柱化石孢粉组合记录发现东亚夏季风在千年尺度上有4.0 ka和2.0 ka的周期,且降水量与太阳总辐照度有较好的对应关系。安第斯山脉湖泊沉积物[34]的记录发现全新世ENSO 变化有约2.0 ka 的周期,表明全新世东亚夏季风在2.0 ka 周期上可能受到ENSO 调控[30,32]。GH7 沉积柱PC1 也存在2.0 ka周期和接近4.0 ka 的3.8 ka周期,且与ENSO振幅曲线相似,表明GH7 风化指标的2.0 ka 周期变化受ENSO和夏季风影响。

图8 GH7沉积柱PC1记录的redfit spectral分析结果Fig.8 Redfit spectral analysis results of PC1 records from sediment core GH7

3.3 全新世最大降雨带的时空差异

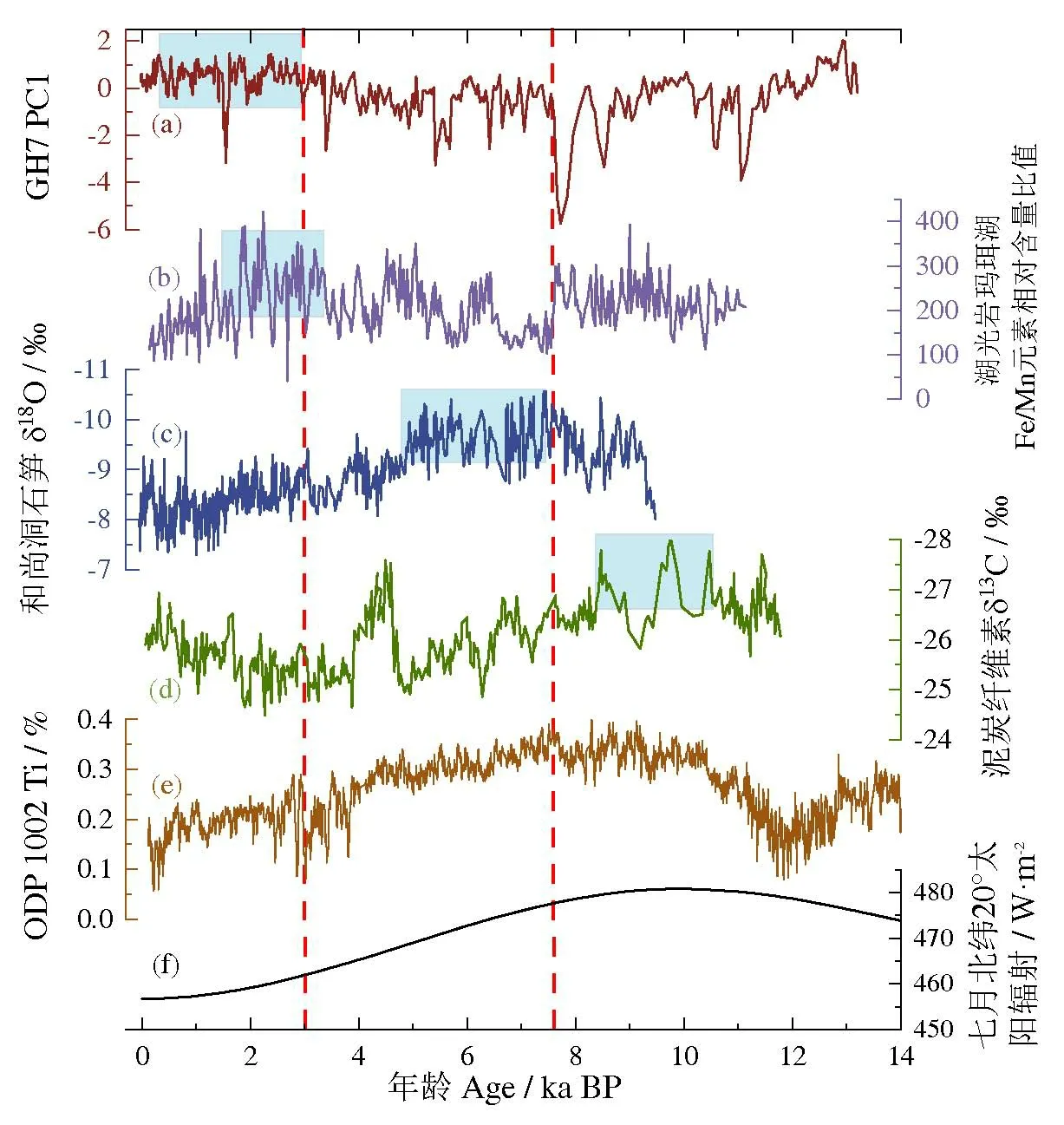

陆化学风化强度通常随降雨增加而增加,因此,GH7的风化指标PC1可以间接反映华南沿海地区的降雨量。PC1显示华南沿海的风化在早全新世开始增加,在3.0—2.0 ka BP达到全新世的峰值。全新世以来中国不同区域出现最大降雨量的时间存在差异[35]。PC1与东北泥炭纤维素δ13C[36](图9(d))、和尚洞石笋δ18O[37](图9(c))和湖光岩沉积物Fe/Mn 元素相对含量比值[38](图9(b))对比,发现降雨最大期出现在中国北方约9.0 ka BP,长江中下游地区约6.0 ka BP,湖光岩水位在3.0 ka BP前后最高。

图9 GH7沉积柱PC1与其他指标对比Fig.9 Comparison of PC1 of sediment core GH7 and other indicators

在北半球夏季太阳辐射变化的影响下,ITCZ在全新世不断向南迁移并在3.0 ka BP 前后为阶段性的最南[39],而ITCZ 南移会增加ENSO[39]。因此,在ITCZ 南移和ENSO 增加的双重作用下,琼东沉积物指示的华南沿海风化作用在晚全新世达到最强,即华南地区在3.0 ka BP开始进入最大降雨期。

4 结论

利用XRF 岩芯扫描仪对南海北部琼东海域GH7 柱状沉积物进行了扫描,并对元素含量变化进行研究,结合AMS14C 年代框架,探讨了全新世以来该海域的沉积物来源和源区气候变化。分析和提取元素的3 个主成分,其中PC1 作为陆源输入主成分,可以间接反映华南沿海地区的风化强度及降雨量,PC2 可以代表沉积物中的生源作用。13.2 ka BP 以来风化强度呈现三个阶段变化:“强(13.2—7.5 ka BP)—弱(7.5—3.0 ka BP)—强(3.0—0 ka BP)”的变化,且在异常气候事件点新仙女木、9.2 ka、8.2 ka 和普林斜氏虫低值事件均有很好的响应。PC1频谱分析揭示风化强度存在三个明显的周期:2.0 ka、3.0 ka 和4.0 ka。华南沿海最大降雨可能出现在晚全新世,风化强度变化受厄尔尼诺和热带辐合带迁移的共同影响。