文化依恋对文化适应压力的影响

——心理安全感与歧视知觉及认知闭合需求的中介作用

梁 丽,杨伊生

(1.西南石油大学 法学院,四川 成都 610500;2.内蒙古师范大学 心理学院,内蒙古 呼和浩特 010022;3.内蒙古自治区心理学重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010022)

文化依恋是个体与特定文化之间形成的一种具有积极认知性和情感性的心理联结,“心理联结”表现为个体对该文化的信赖感和归属感以及个体从该文化中获得的安全感和支持感[1]。依恋形成的关键是个体在遭遇危险、威胁、不安全等困境时,依恋对象能够给予保护,对不同文化环境适应过程时,对本民族文化的认同和它带给个体的安全保护是文化依恋产生的重要条件[2]。文化可以成为满足个体归属需求和安全需要的对象,向个体提供情感支持和保护,以帮助个体获取更多的生存经验[3]。文化依恋可以对个体的安全感产生影响。闫慧丽等[4]在对文化依恋影响旅游目的地安全感的研究中,认为民众在出境旅游时会有焦虑感,但民众遇到与自己有着相似文化背景或者熟悉的事物时,这种焦虑感会得到缓解。徐岚等[5]认为个体感受到威胁时会产生对家乡的依恋。Fu 等[6]通过启动个体的家乡文化,有助于缓解旅居者在文化休克中出现的不安全感,以此来修复他们与当地文化的联结,这样有助于个体与当地文化的适应,缓解个体出现的文化冲突;他们分析指出家乡文化之所以能让旅居者产生安全感,是因为相似的文化环境可以激活旅居者的安全基地图式,使该群体成员产生对文化方面的依恋。因此,个体在文化适应过程中,对本民族文化的依恋可以激活个体的安全基地图式,给个体带来安全感。

国内外研究发现安全感是影响个体在各种情境中认知、情绪、行为、态度、目标的关键变量,是个体适应环境,应对各种困境、压力、不良刺激内在支持力的重要因素[7]。因此,本研究假设在文化适应过程中,对本民族的文化依恋可以激活个体的安全基地图式,产生心理安全感,心理安全感可以减少个体经历的文化适应压力,促进个体积极的文化适应,也就是个体的心理安全感可能是文化依恋影响文化适应压力的中介变量。另外,安全感还会影响个体的认知加工和社会适应,缺乏安全感的个体更容易将外界刺激认为是不安全的、有威胁的。有研究发现在模棱两可的社交情境中,不同安全感水平个体的解释偏向具有差异,高安全感个体倾向于做出积极解释,而低安全感个体倾向于消极解释[8]。

认知闭合需求是个体相比困惑或模棱两可的答案,在不确定和模糊情景中对知识的寻求动机,是对获得任何肯定性回答的一种渴望[9]。当面对模糊情况时,高认知闭合需要的个体往往缺乏耐心,并且渴望使用最小化努力的策略来找到满足需求的明确答案;而低认知闭合需要的个体可以容忍模糊性,并以全面细致的方式收集信息后作出决定。根据认知行为理论,人的行为主要受其认知的影响,个体不合理的行为主要是由个体歪曲的认知诱发。可见,认知对个体行为及动机具有决定性作用。压力认知理论也认为,个体将某一事件判断为何种性质(损害性/威胁性/挑战性)取决于认知评价过程,不同的认知评价方式将促使个体采取不同的应对策略[10]。当个体表现出较高安全感的时候,倾向于对不确定性情景的积极解释,这种积极解释和评价能影响个体采取积极的应对策略、行为倾向和需求动机。因此,可以推断较高的安全感可以降低个体的认知闭合需求,减少个体对确定性答案的渴望。事实上,认知闭合需求也被看作是情境的函数,即个体认知闭合水平的高低在短期内会受到环境因素的影响,而认知闭合需求也是用来形容个体的一种动机,动机的强度会对人们处理信息的方式与方法产生影响,从而促使个体做出不同的判断和决策[11]。因此,本研究假设个体的安全感会影响个体认知闭合水平,高安全感的个体表现出较低的认知闭合需求,低安全感个体表现出较高的认知闭合需求,较低的认知闭合需求会减少个体在文化适应过程中经历的文化适应压力。

歧视知觉是个体所感知的,由于自己拥有某些群体成员资格(如种族、民族、文化群体、户口身份等),而受到不公平、有区别的对待[12]。研究发现歧视知觉对个体的心理健康和适应有重要作用[13]。另外,研究还发现个体的歧视知觉受亲子依恋的影响,亲子依恋是个体应对歧视知觉的重要资源,有助于缓解歧视知觉产生的消极影响[14]。Hong 等[15]发现文化作为依恋对象,也可以影响个体的歧视知觉,对本土文化和外文化的依恋焦虑与依恋回避都与歧视知觉水平呈正相关;实验研究也发现,危险威胁条件下由文化符号、图腾引起积极情感转移同歧视知觉有负相关关系。邵雪莹[16]研究发现文化依恋与歧视知觉有显著的负相关,并且文化依恋的外文化依恋焦虑、外文化依恋回避、家文化依恋焦虑、家文化依恋回避对歧视知觉具有不同程度的预测作用。可以推断,文化依恋能够缓解歧视知觉所带来的消极影响。高文化依恋能够给个体在文化适应过程中提供认知和情感上的保护,使其在文化适应过程中体验到更少的歧视。因此,歧视知觉也可能是文化依恋影响文化适应压力的重要变量。

综上,在文化依恋影响文化适应压力的过程中,可能存在较复杂的内在机制。本文以大学生为主要研究对象,引入个体心理安全感以及认知闭合需求与歧视知觉三个变量,探索文化依恋是如何通过影响心理安全感、认知闭合需求和歧视知觉,间接地作用于文化适应压力的。

1 方法

1.1 研究对象

采用方便抽样法在内蒙古自治区、江苏省、四川省、重庆市等不同层次/类别的高校采用问卷星统一施测。此次调查共有900 名大学生参与测评,删除无效数据,得到有效数据828 份,问卷有效率为92%。被试的年龄区间为18 岁~23 岁,包括男生408 人,女生420 人;汉族403 人,蒙古族425 人;大学一年级(大一)学生313 人、大学二年级(大二)学生197 人、大学三年级(大三)学生220 人、大学四年级(大四)学生98 人。

1.2 研究工具

1.2.1 文化依恋量表 采用梁丽等[17]编制的文化依恋量表,该量表由16 个题目构成,包括文化-自我关联度、文化情感联结和文化亲近行为三个维度。问卷使用1~5 级评分(1 代表“完全不同意”,5 代表“完全同意”,得分越高,表明个体的文化依恋程度越高。本研究中总问卷的内部一致性信度为0.868,各因子的内部一致性信度分别为文化-自我关联度0.856,文化情感联结0.837,文化亲近行为0.845。

1.2.2 心理安全感量表 采用丛中等[18]编制的安全感量表,该量表由16 个题目组成,包含人际安全感和确定控制感两个维度,每个维度各8 题,问卷采用1~5 级评分(1 代表“完全不符合”,5 代表“完全符合”)。得分越高,表明个体的心理安全感越高。该量表的Cronbachα系数为0.796,重测信度为0.742,具有较好的效标效度、内容效度和实证效度。本研究总问卷的内部一致性系数为0.801。

1.2.3 认知闭合需求量表 采用Kruglanski 和Webster 编制、刘雪峰等[19]翻译的认知闭合需求量表,该量表包含结构需求和决断性两个维度,共计42 题,其中反向计分15 题,量表采用6 点计分,从“强烈不同意”到“强烈同意”。得分越高,表明个体具有的认知闭合需求水平越高。该量表的内部一致性系数为0.8,具有良好的信效度。本研究总问卷的内部一致性系数为0.811。

1.2.4 歧视知觉量表 采用申继亮等[20]编制的歧视知觉问卷。该问卷共6题,包括个体歧视知觉和群体歧视知觉两个维度,每个维度各3题,采用1~5 级5 点计分,从“完全不符合”到“完全符合”。总分越高,表明歧视知觉程度越严重。个体歧视知觉和群体歧视知觉的内部一致性系数分别为0.81 和0.82。该问卷已在我国广泛使用,具有良好的信效度。在本研究总问卷的内部一致性系数为0.816。

1.2.5 文化适应压力量表 采用Sandhu 和Asrabadi 编制、张灿灿等[21]修订的文化适应压力量表,该量表共29 个项目,包括歧视感、恐惧感、思乡、文化冲击和敌意感5 个因子。采用1~5 级评分法,分数越高说明个体所承受的适应压力越大。研究表明修订的文化适应压力量表具有较好的信度和效度,可作为心理测量工具应用于中国学生群体。本研究总问卷的内部一致性信度为0.930,各因子的内部一致性信度在0.724~0.878 之间。

采用SPSS 20.0 软件进行描述性统计分析、Pearson 相关分析和分层回归分析,采用Amos 20.0 建立结构方程模型。

2 结果分析

2.1 共同方法偏差检验

首先,采用Harman 单因素检验法进行共同方法偏差检验,探索性因素分析后提取的第一个因子解释变异21.38%,低于40% 的临界值,说明该研究的共同方法偏差可接受。进一步采用控制未测单一方法潜因子法进行检验。结果发现,无方法的潜因子模型M0的拟合指标为:χ2/df=5.48,RMSEA=0.07,TLI=0.94,IFI=0.96,CFI=0.96,模型拟合良好;有方法的潜因子模型M1则无法拟合。无方法的潜因子模型M0优于有方法的潜因子模型M1,这说明本研究的共同方法偏差不严重,可进行统计分析。

2.2 各变量的相关分析

对文化依恋、心理安全感、歧视知觉、认知闭合需求和文化适应压力总分进行相关分析。文化依恋、心理安全感、歧视知觉、认知闭合需求和文化适应压力总分的均值、标准差及相关关系见表1。研究发现,文化依恋和心理安全感存在显著正相关(r=0.411,P<0.01),文化依恋和歧视知觉、认知闭合需求、文化适应压力均存在显著负相关(r=-0.241~-0.140,P<0.01);心理安全感和歧视知觉、认知闭合需求、文化适应压力存在显著负相关(r=-0.608~-0.264,P<0.01);歧视知觉和认知闭合需求、文化适应压力存在显著正相关(r=0.230,r=0.680,P<0.01);认知闭合需求和文化适应压力存在显著正相关(r=0.380,P<0.01)。

表1 各相关变量的描述性统计分析Tab.1 Descriptive statistical analysis for each variable

2.3 回归分析

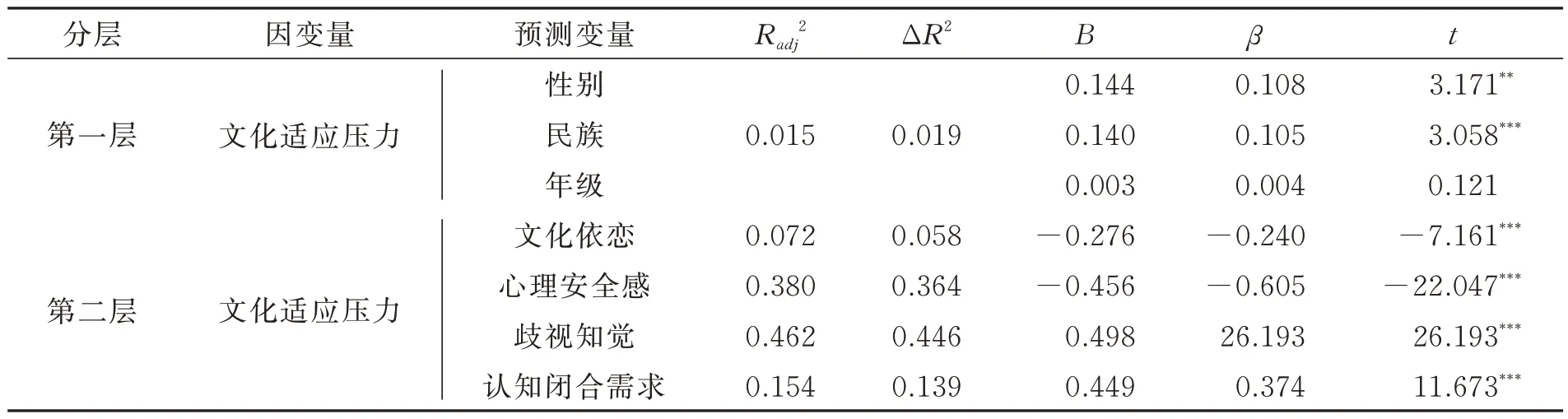

2.3.1 文化适应压力对各变量的回归分析 为确定心理安全感、歧视知觉、认知闭合需求对文化适应压力是否具有直接的预测作用,本研究在控制性别、年级、民族三个人口统计学变量后,分别以文化依恋、心理安全感、歧视知觉、认知闭合需求为自变量,以文化适应压力总分为因变量进行回归分析。结果发现,文化依恋、心理安全感、歧视知觉、认知闭合需求对文化适应压力均具有显著的负向预测作用(t=-7.161,t=-22.047,t=26.193,t=11.673,P<0.001),其解释变异量分别为5.8%、36.4%、44.6% 和13.9%,达到统计上的显著水平,结果见表2。

表2 文化适应压力对各变量的回归分析Tab.2 Regression analysis for cultural adaptation pressure on each variable

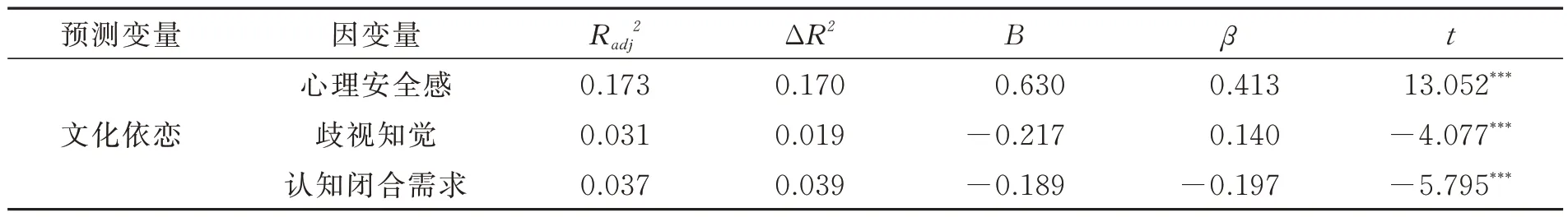

2.3.2 心理安全感、歧视知觉、认知闭合需求对文化依恋的回归分析 以心理安全感、歧视知觉、认知闭合需求总分为因变量,文化依恋为自变量进行回归分析。由表3 可知,在控制性别、年级、民族的影响后,文化依恋对心理安全感、歧视知觉、认知闭合需求均具有显著的预测作用(t=13.052,t=-4.077,t=-5.795,P<0.001),其解释变异量分别为17.0%、1.9% 和3.9%,此解释均达到统计上的显著水平。

表3 心理安全感、歧视知觉和认知闭合需求对文化依恋的回归分析Tab.3 Regression analysis for psychological security,discrimination perception,and cognitive closure needs on cultural attachment

2.3.3 歧视知觉和认知闭合需求对心理安全感的回归分析 以歧视知觉、认知闭合需求总分为因变量,心理安全感为自变量进行回归分析(表4)。由表4 可知,在控制性别、年级、民族的影响后,心理安全感对歧视知觉、认知闭合需求均具有显著的负向预测作用(t=-13.713,t=-7.786,P<0.001),其解释变异量分别为18.3%、8.8%,此解释均达到统计上的显著水平。

表4 歧视知觉和认知闭合需求对心理安全感的回归分析Tab.4 Regression analysis for discrimination perception and cognitive closure needs on psychological security

2.4 中介分析

为进一步厘清文化依恋、心理安全感、歧视知觉、认知闭合需求和文化适应压力之间的关系,探讨文化依恋对文化适应压力的内在作用机制。根据本研究假设认为心理安全感、歧视知觉和认知闭合需求在文化依恋和文化适应压力之间可能存在中介作用。采用潜变量结构方程进行中介效应检验,结果发现在增加心理安全感、认知闭合需求、歧视知觉三个变量之后,文化依恋通过认知闭合需求作用于文化适应压力,以及文化依恋通过歧视知觉作用于文化适应压力两条路径均不显著,因此删除了文化依恋到认知闭合需求和文化依恋到歧视知觉这两条路径,构建的模型见图1 和表5。

图1 心理安全感、认知闭合与歧视知觉的中介作用Fig.1 The mediating role of psychological security,cognitive closure and discrimination perception

表5 心理安全感、认知闭合与歧视知觉的中介模型的拟合指标Tab.5 Fitting indicators of the mediation model of psychological security,cognitive closure,and discrimination perception

结果表明,该模型整体拟合指数为χ2/df=5.75,绝对拟合度指数(GFI=0.91)以及调整的拟合度指数(AGFI=0.89)均接近于0.90,残差均方和平方根RMR=0.03,渐进参加均方和平方根RMSEA=0.08,表明模型的拟合度能够接受;该模型具有良好的增值拟合度,其标准拟合度指标NFI=0.94,非标准拟合度指标TLI=0.94,比较拟合度指标CFI=0.95,IFI=0.95,均高于相应拟合度的标准值0.90;该模型还具有良好的简约拟合性,其简约调整后的标准拟合度指标PNFI=0.74,简约拟合度指标PGFI=0.62,均高于拟合标准值0.50,均满足模型拟合优度条件,拟合良好。从图1 可知,模型中文化依恋可以通过心理安全感间接作用于文化适应压力,也可以通过唤起个体的心理安全感(0.44×(-0.37)=-0.16),减少认知闭合需求(0.44×(-0.33)×0.11=-0.02)和歧视知觉(0.44×(-0.47)×0.55=-0.11)间接作用于文化适应压力。

为检验中介效应的显著性,使用偏差校对非参数百分位置信区间Bootstrap 法进行中介效应检验,样本量选择为5 000。结果发现,模型的三条路径(文化依恋→心理安全感→文化适应压力,文化依恋→心理安全感→认知闭合→文化适应压力,文化依恋→心理安全感→歧视知觉→文化适应压力)系数的Bootstrap 95% 置信区间不含0,表明这些路径系数均显著,结果见表6。由表6 可知,心理安全感、歧视知觉和认知闭合需求在文化依恋与文化适应压力间存在显著的中介效应。在这三条路径中,心理安全感的中介效应更加显著。

表6 中介效应显著性检验的Bootstrap 分析Tab.6 Bootstrap analysis for mediating effect significance test

3 分析与讨论

本研究探索了个体在文化适应过程中,文化依恋对个体文化适应的具体影响:在文化依恋与文化适应的关系上,发现大学生文化依恋总分和三个因子,文化适应压力总分和各因子均存在显著负相关,文化依恋对文化适应压力具有显著的负向预测作用。研究还发现文化依恋对心理安全感具有显著正向预测作用。同时,心理安全感、歧视知觉和认知闭合在文化依恋对文化适应压力影响中起中介作用,并且心理安全感的中介效应更加显著。这些结果证实了本文的研究假设,即文化作为个体依恋的对象,能够激活个体的安全基地图式,产生心理安全感。这与Hong 等[15]、邵雪莹等[16]、闫慧丽等[4]的研究结果相一致。徐岚等[5]发现本体安全感受到威胁的个体更倾向于依恋可以提供常规生活和构建个人身份的家乡,以此寻求本体安全感的恢复,说明个体对家乡的依恋可以缓解个体的安全感。

依恋理论认为,与可亲近和可支持的重要他人的交互,可以内化为依恋的内部工作模型,依恋的内部工作模型是基于个体经历的心理表征构成的认知框架。依恋研究者Mikulincer 等[22]以及Waters[23]都提出依恋内部工作模型的核心成分——安全基地图式,认为个体与依恋对象互动的过程中获得的经验将以安全基地图式的方式存储在记忆中,影响着个体的认知、情感和行为表现。并且国内外诸多研究者发现启动个体的安全依恋能够使个体获得依恋对象的心理表征,增强其安全感,维持个体的情绪稳定和行为适应性。如Mikulincer 等[22]研究发现,通过临时启动一个可以提升安全感的他人安全依恋表征,可以缓解和舒缓个体的情绪。研究还发现,按照安全基地图式的产生过程,用安全基地图式激活被试,并进行安全依恋启动,有助于减少个体对外族成员的敌对态度和消极行为,并且这种启动效应对安全依恋和非安全依恋个体均能发生作用[24]。那么文化是否类似于依恋内部工作模型中的重要他人,也能起到安全依恋基地的作用呢?Hong等[15]在研究中发现文化同样也具有安全基地的作用,提出文化的安全基地图式概念,认为如果一个人形成对抽象文化的依恋,同样也会形成关于文化的安全基地图式;类似的,文化的安全基地图式也涉及认知、情感和行为三种成分,只不过这里的依恋对象是抽象的文化符号和文化群体。Yap 等[25]提出文化依恋的认知框架主要是基于文化符号的表征,如旗帜、物品、地点、雕像等,当这些文化符号被显示出来时,文化依恋的认知框架就会被激活。从这个角度来看,文化依恋同样具有文化的安全基地图式,启动或者激活文化的安全基地图式,可以影响到个体的认知、情感和行为表现。本研究结果证实了文化依恋安全基地图式的作用,当个体处在文化适应压力环境下,如果此时感知到自己本民族文化的表征物(如老乡、本民族的食物、饰物、标志物、方言、民俗活动等),会唤起个体关于文化的安全基地图式,让个体产生安全感和归属感,减少歧视知觉和降低认知闭合需求,从而减少经历的文化适应压力。这与本研究关于文化依恋对个体的歧视知觉和认知闭合需求具有显著的负向预测作用的结果是一致的。之所以文化依恋对个体的歧视知觉和认知闭合需求具有显著的负向预测作用,本文认为起作用的还是文化依恋的安全基地图式,也就是对本民族文化的依恋可以激活个体的安全基地图式,产生安全感,较高的安全感会减少个体的歧视知觉,降低个体的认知闭合需求。这与已有关于安全感影响个体认知偏向的研究结果一致。杨文丽[8]的研究发现,在模棱两可的社交情境中,高安全感被试对信息倾向于做出积极解释,低安全感被试倾向于做出消极解释。

另外,关于歧视知觉的研究表明,对内群体的认同能有效缓冲歧视知觉对心理烦恼(抑郁、焦虑、压力)的不利影响[26]。Berry 等[27]指出当个体遭遇和感受到歧视之后,可能会更加倾向于靠近其所属的种族群体,拒绝与当地社会发生联结,当然这种向其所属的种族群体靠近,对个体而言是具有积极效应的,它有助于个体重获归属感,减轻歧视知觉带来的消极负面影响。范兴华等[28]对流动儿童歧视知觉与社会文化适应的研究中,提出流动儿童的老家认同可以缓冲歧视知觉对社会文化适应的不良影响,是因为当流动儿童面对城市社会的歧视时,老家认同可为其提供归属感,有利于抵御歧视知觉,促进他们积极的社会文化适应。邵雪莹等[16]的研究结果认为,对本民族的文化依恋可以为个体提供温暖的基地,让其感知到被接纳、被保护、被陪伴的安全温暖的感觉,当个体在面对他人歧视等伤害性事件时,这种安全、温暖、被接纳的环境就会起到保护作用。即当个体在文化适应过程中遭到歧视或不公平时,可能会感受到较多的文化适应压力,而对本民族文化的依恋所唤起的安全感可为其提供情感补偿,从而缓解歧视知觉和较高的认知闭合需求所带来的不良后果。以上结果表明文化依恋有助于个体在文化适应中获得安全感、归属感和支持感等积极情感,这些积极的情感有利于缓解个体在文化适应中产生的压力,提升个体的文化适应能力。