2020年唐山古冶5.1级地震前后岩石圈磁场异常变化分析

张海洋, 毛丰龙, 王朝景, 刘德强, 李 博

(1. 河北红山巨厚沉积与地震灾害国家野外科学观测研究站, 河北 邢台 054000;2. 河北省地震局保定地震监测中心站, 河北 保定 071000)

0 引言

根据中国地震台网测定,2020年7月12日河北唐山古冶区(39.78°N,118.44°E)发生5.1级地震,震源深度10 km,当地震感强烈,北京、天津等地均有震感。震源机制解显示,该地震具有走滑型破裂性质[1],震中位于唐山地区NE向的宁河-昌黎断裂、丰台-野鸡坨断裂,以及NW向的滦县-乐亭断裂、蓟河断裂构成的菱形断裂体系东北部,内部发育唐山断裂及一些隐伏断裂,构造较为复杂[2]。1976年7月28日唐山7.8级强烈地震就发生在该断裂体系内。许多学者利用地磁场和重力场资料对该地区的地球物理场进行了大量研究,如张永仙等[3]在唐山7.8级地震前发现了持续的重力正变化;蒋邦本等[4]利用多期野外观测资料,观测到唐山7.8级地震前后地磁场具有显著的差异。

岩石圈磁场与地质结构和构造活动有关,强烈地震的孕育及发生导致地壳介质的磁性产生变化,从而引起岩石圈磁场的异常变化[5-6]。通过对岩石圈磁场的动态变化特征进行深入分析,有可能捕获地震前兆的震磁信息。近年来,中国地震局流动地磁技术团队在全国各地区开展流动地磁测量,并对观测数据和测量成果进行精细处理和深入分析,获得了很多震磁关系的研究成果:如岩石圈磁场在地震前具有一定的异常变化[7-10];岩石圈磁场异常空间分布与中强地震的发震地点和区域岩石圈结构相关,孕震区与非孕震区相比具有显著的磁场差异特征[11-12];区域构造分布一定程度上控制了岩石圈磁场的变化和分布形态[13-15]。以上可以看出,基于流动地磁观测资料分析做出的岩石圈异常变化模型与众多地区的震例、构造具有良好的对应关系。

本文利用唐山及周边地区2019年9月、2020年4月、2020年9月和2021年4月连续4期的流动地磁观测资料,通过数据处理获得“2019-09-2020-04”、“2020-04-2020-09”和“2020-09-2021-04”3期(分别对应震前、同震、震后)半年尺度的岩石圈磁场变化结果,以此系统分析古冶5.1级地震前后不同时期研究区岩石圈磁场异常变化过程及震磁关系。这对于该地区及其他地区震磁异常信息识别和地震中短期预报都具有一定的参考意义。

1 数据来源及处理方法

1.1 数据来源

目前,河北省地震局流动地磁技术团队在每年的4月份和9月份对唐山及周边地区开展流动地磁矢量三要素(地磁总强度F、磁偏角D、磁倾角I)测量,并通过地磁要素间的三角函数关系,获得水平分量H、东向分量Y、北向分量X及垂直分量Z的四个要素数值。震中区域测点共有14个,平均间距约70 km,基本呈网格状均匀分布(图1)。测点处设有固定标识,每期进行6组重复测量,取平均值作为该测点的测值。测点观测环境良好,无电磁干扰,观测数据能够准确反映该地区的磁场特征。

图1 研究区构造及测点分布示意图

1.2 数据处理方法

野外流动地磁观测数据是由不同来源磁场成分叠加而成的混合场,若想获取岩石圈磁场变化,需对观测数据进行以下处理:

(1) 日变通化改正。为消除流动地磁观测数据包含的地磁场日变化等外源场成分,本文利用地磁台网通化法对数据进行日变通化改正[16],通化值选取某一磁静日的午夜(00:00-03:00)均值。

(2) 长期变化改正。为消除观测数据中的地球主磁场长期变化成分,采用IGRF13_SV模型方法,对两期日变通化数据集进行长期变化改正,改正日期为上一期的日变通化日。

(3) 主磁场剥离。以IGRF-13为观测区域地球主磁场参考场模型,用长期变化改正后数据减去相同空间坐标的主磁场模型数据,以此消除地磁内源场中的主磁场成分,从而得到当期岩石圈磁场空间分布数据模型。将相邻两期岩石圈磁场相减,可获得岩石圈磁场空间变化模型。

2 区域岩石圈磁场年变化

2.1 岩石圈磁场异常变化分析

本节以岩石圈磁场变化的水平矢量(东向分量变化ΔY与北向分量变化ΔX的合成)及岩石圈磁场磁偏角、磁倾角、总强度等要素的多期半年变化为代表,分别给出其在唐山古冶5.1级地震前后的岩石圈磁场变化图像,讨论在震前、同震及震后不同时期震中区域岩石圈磁场各要素的演化过程,如图2~5所示。

图2 唐山古冶5.1级地震前后岩石圈磁场水平矢量变化

(1) 水平矢量

由图2(a)可以看出,震前岩石圈磁场变化的水平矢量在震中附近出现由南向北的方向分散、转向和小幅度的幅值弱化现象。沿滦县-乐亭断裂由南向北看,水平矢量方向与滦县-乐亭断裂走向基本一致,呈NNW向的整体趋势;在震中附近,唐山断裂、宁河-昌黎断裂和滦县-乐亭断裂交汇处水平矢量方向发生改变,由NW向逐渐转变为近EW向,且幅值也在震中处出现逐渐减小的特征。

由图2(b)可以看出,同震时期岩石圈磁场变化的水平矢量在震中附近出现由南向北的汇聚现象。与震前相比,同震时期水平矢量方向在沿滦县-乐亭断裂走向上继续保持NNW向的整体趋势不变,但在唐山断裂和丰台-野鸡坨断裂交汇处方向由震前的NW向、近EW转变为近SN向,在震中处出现方向汇聚的特征,这也许意味着唐山古冶5.1级地震的发震构造主要受唐山断裂和丰台-野鸡坨断裂控制。幅值变化也由南向北逐渐减小,震中则处于幅值变化的过渡带。

由图2(c)可以看出,震后时期岩石圈磁场变化的水平矢量在震中附近整体表现出方向由西向东平顺展布和幅值逐渐增大的现象。与震前和同震时期相比,震后时期水平矢量方向在沿滦县-乐亭断裂走向上出现反转现象,由原来的NNW向转变为近EW向和SE向,在唐山断裂、宁河-昌黎断裂和滦县-乐亭断裂交汇处也由近EW向和近SN向逐渐向SE向转变,在震中处水平矢量方向出现由西向东的整体趋势及幅值逐渐增大的特征。

(2) 磁偏角

由图3(a)可以看出,震前震中位于磁偏角减小(负)异常变化区域。研究区内磁偏角出现南负北正的分布特征,正负异常变化范围在-0.7′ ~ +0.35′,变化均值为-0.12′,在研究区的中部和北部分别出现磁偏角的负异常变化极值区和正异常变化极值区。磁偏角“0”变线在滦县-乐亭断裂和宁河-昌黎断裂交汇处向震中发生弯曲。震中位于磁偏角持续负异常变化范围内,变化值为-0.23′,距离最近“0”变线26 km左右,周边无高梯级带分布。

饮食的基本功能是提供营养和健康,其次才是滋味。倘若兼而有之,那是再理想不过的。现在经济条件好了,物流很发达,想吃点东西并不难,但注意养成科学合理的饮食观和饮食习惯很重要。一味地贪图美味、口福和快感,会使“啤酒肚”、痛风、肥胖症和“三高”人群有增无减。此外因不断追求美食,上天入地求之遍,同保护生态环境也存在着矛盾,有一句话说的好,没有买卖,就没有杀戮。

由图3(b)可以看出,同震时期震中附近有磁偏角“0”变线和高梯级带通过。从西北向东南看,研究区内磁偏角呈现正负异常变化相间分布的特点,正负异常变化范围在-0.7′ ~ +0.45′,变化均值为-0.13′,在研究区的中部和东南部分别出现磁偏角的正异常变化极值区和负异常变化极值区。与震前相比,同震时期磁偏角变化具有减小的趋势,在滦县-乐亭断裂和丰台-野鸡坨断裂交汇处分布有磁偏角“0”变线及高梯级带。震中位于磁偏角“0”变线附近,变化值为-0.04′,距离最近“0”变线仅4 km左右,且附近有高梯级带分布。

由图3(c)可以看出,震后震中位于磁偏角增大(正)异常变化区域。从西向东看,研究区内磁偏角同样呈现正负异常变化相间分布的特点,负异常变化区主要分布于研究区的东、西两部,正异常变化区主要分布于研究区的中部。正负异常变化范围在-0.5′ ~ +0.7′,变化均值为+0.12′,在研究区的南部和东部分别出现磁偏角的正异常变化极值区和负异常变化极值区。与震前和同震时期相比,震后磁偏角变化具有增大的趋势。磁偏角“0”变线在蓟河断裂处向西发生弯曲,并在其两侧形成磁偏角的正负异常变化的极值区。震中位于磁偏角持续正异常变化范围内,变化值为+0.53′,距离最近“0”变线52 km左右,周边无高梯级带分布。

(3) 磁倾角

由图4(a)可以看出,震前震中附近有磁倾角“0”变线和高梯级带通过。研究区内磁倾角呈现西正东负的分布特征,正负异常变化范围在-0.26′~+0.32′,变化均值为-0.03′,在研究区的西部和中部分别出现磁倾角的正异常变化极值区和负异常变化极值区。磁倾角“0”变线在唐山断裂和丰台-野鸡坨断裂交汇处附近向震中发生弯曲。震中位于磁倾角“0”变线附近,变化值为-0.03′,距离最近“0”变线仅6 km左右,且附近有高梯级带分布。

由图4(b)可以看出,同震时期震中位于磁倾角负异常变化区域。研究区内磁倾角主要分布负异常变化,异常变化范围在-0.4′~+0.0′,变化均值为-0.19′,在研究区的东南部出现磁倾角的负异常变化极值区。与震前相比,同震时期磁倾角变化具有减小的趋势。震中位于磁倾角负异常变化区域内,变化值为-0.16′,周边无磁倾角“0”变线和高梯级带分布。

由图4(c)可以看出,震后震中位于磁倾角正异常变化区域。研究区内磁倾角主要分布正异常变化,异常变化范围在0.0′~+0.4′,变化均值为+0.25′,在研究区的西部出现磁倾角的正异常变化极值区。与震前和同震时期相比,震后磁倾角变化具有增大的趋势。震中位于磁倾角正异常变化区域内,变化值为+0.15′,周边无磁倾角“0”变线和高梯级带分布。

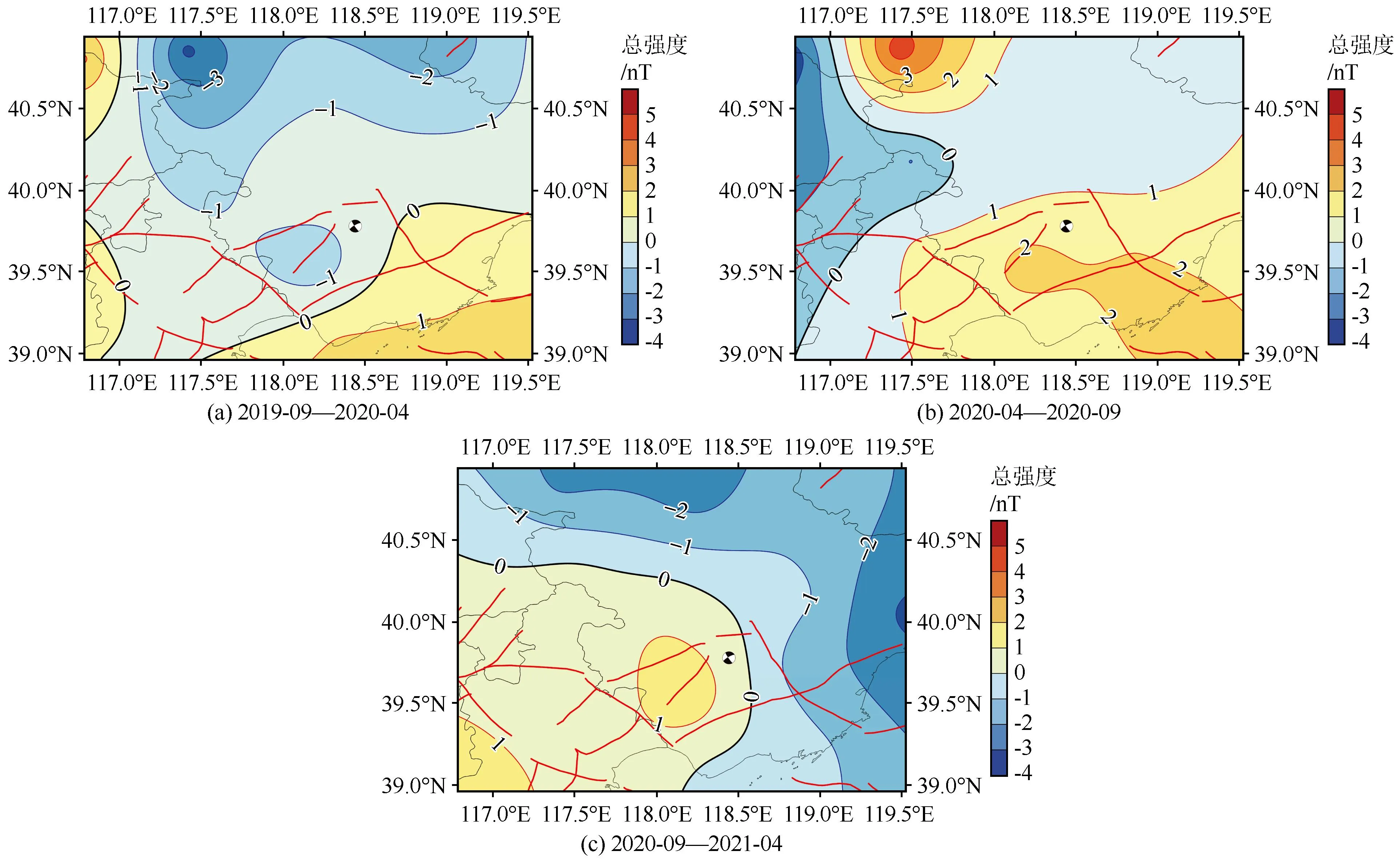

(4) 磁场总强度

由图5(a)可以看出,震前震中位于磁场总强度减小(负)异常变化区域。研究区内磁场总强度主要以负异常为主,仅在研究区的西北部和东南部分布小范围正异常,正负异常变化范围在-4.3~+2.2 nT,变化均值为-1.23 nT,在研究区的西北部出现磁偏角的正异常变化极值区和负异常变化极值区。震中位于磁场总强度负异常变化区域内,变化值为-0.66 nT,周边无磁场总强度“0”变线和高梯级带分布。

图5 唐山古冶5.1级地震前后岩石圈磁场总强度变化

由图5(c)可以看出,震中附近具有磁场总强度“0”变线和高梯级带通过。研究区内磁场总强度呈现东负西正的分布特征,正负异常变化范围在-3.4~+1.8 nT,变化均值为-0.59 nT,在研究区的中部和东部分别出现磁场总强度的正异常变化极值区和负异常变化极值区。与震前和同震时期相比,震后磁场总强度变化具有减小的趋势。磁场总强度“0”变线在滦县-乐亭断裂和宁丰台-野鸡坨断裂交汇处附近向震中发生弯曲。震中位于磁场总强度“0”变线附近,变化值为+0.46 nT,距离最近“0”变线9 km左右,且附近有高梯级带分布。

2.2 岩石圈磁场变化与古冶地震的关系

由唐山古冶5.1级地震前后半年期岩石圈磁场变化图像(图2~5)可以看出:(1)震中区附近地震前岩石圈磁场变化的水平矢量具有方向转向及幅值弱化的异常变化现象,同震及震后时期水平矢量方向发生反转,呈现“震前由震中向周边分散→同震时期由周边向震中汇聚发震→震后方向反转”的时空演化过程;(2)震中区附近岩石圈磁场磁偏角存在“震前减小(负)变化→同震时期分布有磁偏角高梯级带和“0”变线→震后增大(正)变化”的异常现象,磁偏角“0”变线在地震前后具有逐渐向西偏移的特征;(3)震中区附近磁倾角在震前具有“0”变线和高梯级带通过的异常现象,同震及震后时期具有先减小后增大的变化特征;(4)震中区附近磁场总强度呈现“震前先减小-同震时期增大-震后再减小”的变化特征,震后时期有“0”变线和高梯级带通过。

相对而言,震中附近岩石圈磁场水平矢量及岩石圈总强度在地震前后具有相对明显的异常变化特征。

2.3 震中附近测点时序变化

为了分析唐山古冶地震前后震中附近测点的岩石圈磁场时序变化,如图6(a)所示,选取震中周边5个测点,对经日变通化改正、长期变化改正、主磁场剥离后的剩余的岩石圈磁场总强度值进行分析。以2019年9月总强度值为基准,各测点的数值变化时间序列如图6(b)所示。

由图6可以看出,震中附近各测点岩石圈磁场总强度值在地震前后的变化具有规律性,呈现“震前缓慢减小→同震时期急剧增大→震后急剧减小”的特征,变化均值在8 nT以下。2019年9月-2020年4月,震前震中附近各测点总强度值出现缓慢减小的趋势;2020年4月-2020年9月,同震时期震中附近各测点总强度值出现急剧增大的趋势;2020年9月-2021年4月,地震发生后震中附近各测点总强度值又出现急剧减小的反向变化,最大变化幅值达10 nT。

3 结语

本文利用唐山及周边地区2019年9月、2020年4月、2020年9月和2021年4月连续4期的流动地磁观测资料,分析了唐山古冶5.1级地震前后半年期的岩石圈磁场异常动态变化特征,获得以下认识:

(1) 2020年唐山古冶5.1级地震前后震中处岩石圈磁场具有不同的异常变化特征,主要表现为:地震前岩石圈磁场变化的水平矢量具有方向转向及幅值弱化的异常变化现象;随着地震发生,同震及震后时期地磁场发生了恢复性的反向调整变化,在唐山断裂和丰台-野鸡坨断裂交汇处出现岩石圈磁场水平矢量方向转向及幅值增大的现象。总的来说,呈现“震前由震中向周边分散→同震时期由周边向震中汇聚发震→震后方向反转”的时空演化过程。

(2) 震中附近各测点岩石圈磁场总强度值在地震前后具有规律性的时序变化,均呈现“震前缓慢减小→同震时期急剧增大→震后急剧减小”的变化特征。

(3) 依据压磁效应和断层压失稳模型分析,地震前后岩石圈磁场的异常变化或许是由震中附近断裂在震前、同震及震后不同时期地应力的积累和释放所致。

由于震中附近流动地磁测点之间的距离较大(约70 km),观测时间间隔较长(0.5 年),所得到的信息难以全面反映出唐山古冶5.1级地震孕育和发生的过程。但本文通过对典型地震半年尺度的岩石圈磁场异常变化的研究,捕捉与孕震、发震有关的岩石圈磁场时空演化特征及震磁关系,对震磁异常信息识别和中短期预报具有一定的参考意义。

4 讨论

构造磁学表明,地震活动、火山喷发等构造运动会引起局部岩石圈磁场变化。有学者通过对诸多震例震磁关系的总结分析,发现地震前岩石圈磁场变化的水平矢量在震中附近出现方向转向和幅值弱化的现象[17],这与本文水平矢量在震中的表现具有相似性。断层亚失稳模型指出[18],地震发生前,断层应处于稳态,以应力积累为主;同震变形时期,断层进入亚失稳阶段,断层整体逐渐由以应力积累为主转变为以应力释放为主;地震发生后一段时间内,断层进入失稳状态,应力在此阶段快速释放。依据压磁效应[5,19],岩石的磁化率会随应力变化而变化,应力积累使得岩石磁化强度在应力方向上减小,应力释放使得岩石磁化强度在应力方向上增大。

在唐山古冶5.1级地震孕震时期,唐山断裂、宁河-昌黎断裂、丰台-野鸡坨断裂和滦县-乐亭断裂交汇处应力一直处于积累的状态,使得岩石磁化强度在应力方向上减小,从而造成震中区域岩石圈磁场变化的水平矢量出现方向分散、转向和幅值弱化的现象;同震时期,随着地震发生,应力得到释放,地震主控断裂唐山断裂和丰台-野鸡坨断裂处应力首先发生调整,岩石磁化强度在主控断裂区域增大,导致水平矢量在这两个断裂交汇处转变为方向汇聚且幅值略微增大;地震发生后,随着应力的进一步释放,应力调整区域增大,岩石磁化强度也进一步增大,造成滦县-乐亭断裂处水平矢量也出现了方向反转、幅值变大的现象。其他岩石圈磁场变化要素与水平矢量均有一定的对应关系,猜测其他要素在地震前后的异常变化同样与震中附近断裂的应力变化有关。因此,震中附近主控断裂区域应力的积累和释放可能是导致古冶5.1级地震前后岩石圈磁场异常变化的主要原因。

致谢:本文使用了国家地磁台网中心的地磁观测数据、IAGA-V5的IGRF主磁场模型和中国地震局流动地磁观测技术团队的数据结果,在此一并表示感谢!