我国地面沉降状况及其对国土空间规划的影响探讨

——以北京市为例

张永红,陈军

1. 中国测绘科学研究院,北京 100036;2. 国家基础地理信息中心,北京 100830

1 引 言

地面沉降是一种可由多种因素引起的地面标高缓慢降低的环境地质现象,严重时会成为一种地质灾害(薛禹群等,2003)。引起地面沉降的原因分为自然因素与人为因素。自然因素主要包括地震活动、地质构造作用以及地表松散层或半松散层在重力作用下的致密硬化过程。人为因素包括地下水(含地下热水)、石油、天然气及地下固体矿产资源开采,建筑物荷载与工程建设等。对于目前我国地面沉降而言,人为因素的作用已多于自然因素(何庆成等,2006b)。我国的主要沉降区是由过量开采地下水造成的(薛禹群等,2003)。

地面沉降是一种累进性的缓变地质灾害。其发展过程是不可逆的,一旦形成便难以恢复(殷跃平等,2005)。地面沉降对资源环境安全的影响是多方面的,主要有:①地面沉降可导致建筑物墙面开裂、墙面倾斜、地面开裂、地基下沉、建筑物倾斜甚至倒塌等;②地面沉降可对通过沉降区的管网设施产生剪切作用,使其断裂或破损;③影响铁路、公路、地铁、机场等交通设施及河道航运;④加剧洪涝灾害,包括加剧内涝、导致防洪堤坝的抗洪能力下降、引起沿海地区的海水入侵等;⑤破坏生态环境,造成地表塌陷、地裂缝、土地荒漠化等生态环境伤害。

由于地面沉降广泛性和造成的巨大损失,我国政府对地面沉降的监测和防治高度重视,先后出台了《全国地面沉降防治规划(2011—2020 年)》《京津冀平原地面沉降综合防治总体规划(2019—2035年)》等重要规划。地面沉降的准确监测是进行地面沉降预防和治理的基础。经过多年的科技攻关和发展,我国的地面沉降监测已从以往的以水准测量、分层标测量等地面手段为主,发展到以卫星合成孔径雷达干涉测量(interferometric synthetic aperture radar,InSAR)遥感技术为主,能够快速获取大区域、高精度、长时序的地面沉降信息。例如,京津冀平原区、北京市、西安市等地区数十年地面沉降监测,以及江苏全省地面沉降监测等(Zhang等,2016,2021;Dong 等,2023;Li 等,2023)。

空间规划是社会经济发展到一定阶段后,为解决空间矛盾采取的政策措施与工具(蔡玉梅和高平,2013)。国土空间规划是优化生态环境保护、保障粮食安全、促进国土资源集约利用的国家意志导向,是推进生态文明建设的关键举措(陈磊和姜海,2021)。地面沉降作为一种重要的自然资源时空信息,对于科学编制国土空间规划、开展山水林田湖草沙海的整体保护、系统修复和综合治理、保障国家生态安全等具有重要意义(陈军等,2022)。在地面沉降信息主要依靠水准、分层标等地面手段获取的时代,由于地面测点的稀疏,得到的地面沉降信息无论是在空间覆盖还是沉降值域方面都是不完整的,很难真正被利用。2016 年以后,InSAR技术被大规模应用于全国几大主要平原区的地面沉降定期监测,获取了区域全覆盖、高空间分辨率(几米至几十米)、高精度(毫米级)的地面沉降信息。这样的地面沉降信息才真正成为一种重要的自然资源时空信息,具备服务国土空间规划编制等行业应用的潜力。从已有研究来看,将地质灾害信息用于国土空间规划编制或者资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价的研究仅有少部分。郑续等(2020)纳入地质灾害因子开展了延川县国土空间开发适宜性评价;赵增玉等(2021)将地质环境安全作为限制性因子完成了泰州市国土空间开发适宜性评价;武汉市基于城市地质调查成果编制了建设用地地质环境(彭汉发等,2018);上海市将地面沉降、地下水环境等生态地质环境信息用于《上海市国土空间生态修复规划》编制(黎兵等,2023)。这些成果为不同层级(省、市、县等)的局地案例,而且地质灾害信息参与应用的深浅不一。因此,如何在全国范围内不同层级的国土空间规划编制的理论和实践中充分利用地面沉降信息,是一个亟待深入研究的复杂课题。

本文首先对我国的地面沉降状况及主要的沉降区信息进行概述,其次从理论上指出地面沉降与国土空间规划的关联,最后以北京市为例,分析国土空间规划的变更及其与地面沉降空间分布之间的关系,以期为推动地面沉降信息在国土空间规划编制中大规模深入应用提供一点参考。

2 我国地面沉降总体状况

据中国地质调查局自然资源航空物探遥感中心参与编写的《全国地面沉降防治工作报告(2018)》,我国地面沉降易发区面积达117.7 万km2,其中,高易发区21.5 万km2,中易发区12.2 万km2,主要分布于华北平原、长江三角洲、汾渭盆地、珠江三角洲等平原地区。全国共有21 个省(区、市)的103 个地级行政区发生地面沉降。

2.1 京津冀地区

京津冀地区是当前我国地面沉降发展速度最快、发生范围最广、直接影响最严重的地区(何庆成等,2006a)。自20世纪90年代出现快速地面下沉以来,北京市、天津市周边区县及河北平原出现大面积连片沉降,最大速率均超过100 mm/a,部分沉降中心达到180 mm/a(Zhang 等,2016;Zhou 等,2020)。地面沉降中心与地下水水位降落漏斗分布一致,均呈现出不断扩展的趋势。

2016 年以来的监测表明,随着南水北调和地下水控采措施的实施,北京市、天津市地面沉降防控取得了显著成效,地面沉降状况逐年减缓,京津两市周边地面沉降严重区(沉降速率超过50 mm/a 的地区)面积大幅减少(Du 等,2021;Dong 等,2023)。河北省地面沉降主要由农业灌溉开采地下水引起,因此,地面沉降状况随着气候条件的变化呈现较大的年际波动。丰水年降水多,地下水开采减少,地面沉降减缓;反之,枯水年份则开采加大,地面沉降加剧。2016~2019 年河北省地面沉降严重区面积依次为8784 km2、21905 km2、19556 km2、23224 km2(中国测绘科学研究院,2020)。

2.2 长江三角洲地区

长江三角洲地区地面沉降发育较早,20 世纪20 年代上海市出现地面沉降,70 年代起,长江三角洲的苏锡常、杭嘉湖等主要城市也相继出现地面沉降,其中,至2007 年上海中心城区最大累计沉降量超过3 m,苏锡常等地区因严重的差异性沉降作用出现地裂缝(龚士良等,2008;王光亚等,2019)。2011 年以来,长江三角洲经济区内通过区域联防联控措施,地面沉降得到了有效控制,以往大于30 mm/a 的江阴—武进、吴江市盛泽、浙江慈溪等沉降区均明显减缓。

当前,长江三角洲地区地面沉降呈零星分布。江苏徐州、连云港填海造陆区、盐城化工区、南通沿海地区,上海浦东机场和临港新城区,浙江温黄平原、温瑞平原等均为局部沉降中心。2016~2018年,徐州矿区因地下工作面开采,出现了年度沉降超过1 m 的情况,此外,连云港徐圩港区填海造地形成的短期最大地面沉降速率超过 200 mm/a(Zhang 等,2021)。长江三角洲其他沉降中心的沉降速率绝大多数为15~80 mm/a。2016~2018 年长三角地区地面沉降严重区面积为55 km2。

2.3 汾渭盆地

汾渭盆地地面沉降总体较为严重。2019 年度,汾渭盆地地面沉降严重区面积达到550 km2,分布于太原盆地和运城盆地,大型沉降区带明显,因地下水开采与汾渭盆地特殊的地质条件,伴随多条顺构造线展布的地裂缝。

山西省境内主要沉降区位于太原市区南部、榆次—清徐—太谷—祁县、文水、孝义—介休等地区;运城市与夏县交界地区沉降范围扩大,临汾市稷山—新绛沉降区发展为山区平原沉降区带。

西安市受地面沉降、地裂缝影响显著,市区南部、西南部沉降区面积近年来逐年减缓。西安市鱼化寨沉降中心一直以来属西安市最严重的沉降区,平均速率超过100 mm/a,2019 年因城中村拆迁改造完成,出现地面回弹,最大回弹量超过20 mm/a(Li 等,2023)。

2.4 珠江三角洲地区

珠江三角洲地区受软土自然固结影响,存在多个零星分布小幅沉降区。该地区为珠江河口堆积形成的复合型三角洲,平原区淤泥类软弱土层较厚,在城市建设、地下水开采、地下开发等作用下,土体易于变形,地面出现缓慢下沉(谢先明等,2021)。

2019 年度,珠江三角洲地区年沉降量大于30 mm 的区域总面积为8.5 km2,沉降中心数量达20 个以上,主要分布于江门市、中山市、揭阳市、汕头市与珠海市等地。部分沉降中心出现了建筑物开裂、地基与路面交接开裂等现象。

3 地面沉降与国土空间规划的关联

2019 年 5 月发布的 《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确了建立国土空间规划体系并监督实施的“顶层设计”,指出“在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上,科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间,划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界以及各类海域保护线”。可见,资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价(即“双评价”)是编制实施国土空间规划的科学基础。

资源环境承载力是从分类到综合的承载力概念统称,是包括各类资源要素承载力、环境要素承载力、生态承载力以及各要素承载力综合与集成评价的集合概念。开展资源环境承载力评价的主要目的是通过开展土地、水、生态、环境、灾害等要素的单项评价和集成评价,了解区域的资源禀赋和环境本底,分析区域发展的优势与制约因素(郝庆等,2019)。

根据自然资源部2020 年发布的《资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价指南(试行)》,国土空间开发适宜性定义为“在维系生态系统健康和国土安全的前提下,综合考虑资源环境等要素条件,特定国土空间进行农业生产、城镇建设等人类活动的适宜程度”。指标的确定是国土空间开发适宜性评价的关键,虽然不同评价框架侧重点不同,但主要评价指标都集中在生态环境状态、灾害风险、水土资源存量、社会经济发展基础与潜力、交通区位等方面(喻忠磊等,2015)。其中的灾害风险就主要包括地面沉降、滑坡、坍塌、地裂缝等地质灾害。

可以看出,地面沉降作为一种地质灾害,是“双评价”都应该考虑的因素。但是,地质成果(包括地面沉降调查成果)在支撑服务国土空间规划上仍然面临内容不明确、程序缺失、产品难以得到有效应用的窘境(黎兵等,2023)。造成这种局面的原因是多方面的。在体制机制层面,目前尚没有强制性法律法规来明确要求国土空间规划必须开展相关地质工作(程光华等,2018)。在技术层面,缺乏针对国土空间规划的地质调查工作的要求和标准,如针对不同层级、不同类型的规划,地质调查的尺度和精度分别是多少并不明确。

4 地面沉降对北京市国土空间规划变更的影响

4.1 北京市地面沉降状况

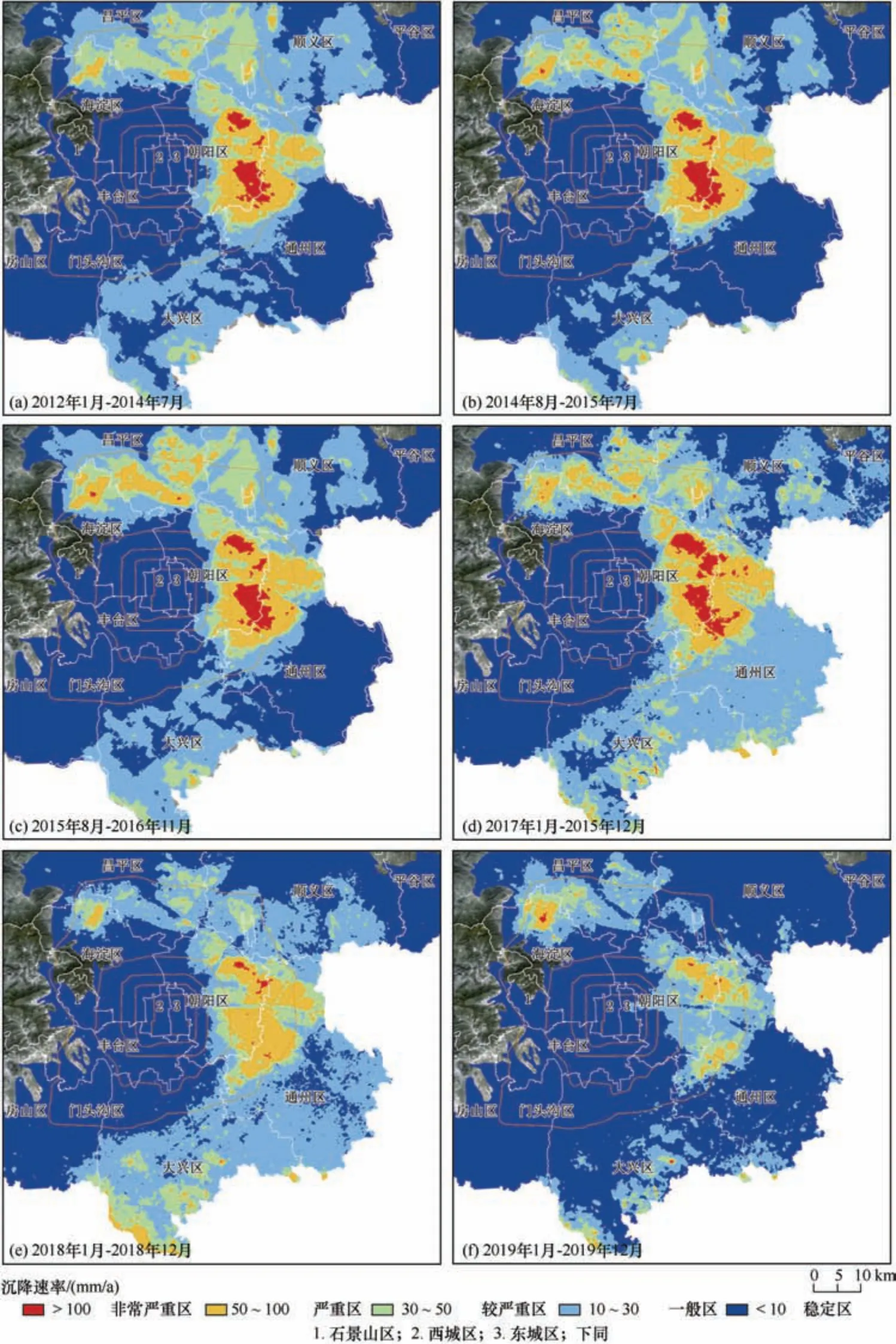

北京市有记载的地面沉降最早出现在1935 年的东单至西单一带,后逐步扩展至平原地区(贾三满等,2006)。结合贾三满等(2006)、张永红等(2016)已有成果,本文将北京市地面沉降分为五个阶段,即形成阶段(1955~1973 年)、发展阶段(1973~1983 年)、扩展阶段(1987~1999 年)、快速发展阶段(1999~2016 年)、减缓阶段(2016 年至今)。图1 展示了利用时序InSAR 技术分别获取的2012~2019 年六个时段的北京市地面沉降分级区划,按地面沉降速率从小到大,依次为稳定区(沉降速率小于10 mm/a)、一般区(沉降速率大于10 mm/a且小于30 mm/a)、较严重区(沉降速率大于30 mm/a且小于50 mm/a)、严重区(沉降速率大于50 mm/a 且小于100 mm/a)、非常严重区(沉降速率大于100 mm/a)。在前三个时段,即2012 年1 月~2016 年11 月,北京市地面沉降处于不断发展阶段。沉降漏斗主要分布在朝阳区东部、通州区西北部,以及海淀区北部、昌平区南部、顺义区南部。此外大兴区南部也有零星分布,三环以内的主城区长期较稳定。自2017年以后,北京市地面沉降呈现稳步减缓的趋势,地面沉降严重区和非常严重区的面积大幅减少。

图1 2012~2019 年北京市地面沉降分级区划图Fig.1 Land subsidence zoning map in Beijing from 2012 to 2019

4.2 北京城市总体规划的变更

为了适应首都现代化建设的需要,2002 年5 月北京市第九次党代会提出了修编北京城市总体规划的工作任务,2004 年《北京城市总体规划(2004 年—2020 年)》(简称北京04 规划)被批复。根据该规划,北京市将构建“两轴–两带–多中心”的城市空间结构。其中,两轴为沿长安街的东西轴和传统中轴线的南北轴;两带是包括通州、顺义、亦庄、怀柔、密云、平谷的东部发展带,以及包括大兴、房山、昌平、延庆、门头沟的西部发展带,如图2 所示。

图2 《北京城市总体规划(2004 年—2020 年)》中“两轴–两带–多中心”的空间结构Fig.2 Spatial structure of “two axes – two belts – multiple centers” in the Beijing Overall Spatial Planning (2004-2020)

东部发展带中的平原地区称为东部次区域。对比图2、图1,直到2018 年,北京市地面沉降严重区主要分布在东部次区域。为了防止东部次区域地面沉降进一步扩展,势必要采取地下水控采、限制高层建筑密集建设等措施,这与东部次区域作为“未来重点发展的地区”“承接中心城人口、职能疏解和新的产业集聚的主要地区”等发展定位存在一定的矛盾。

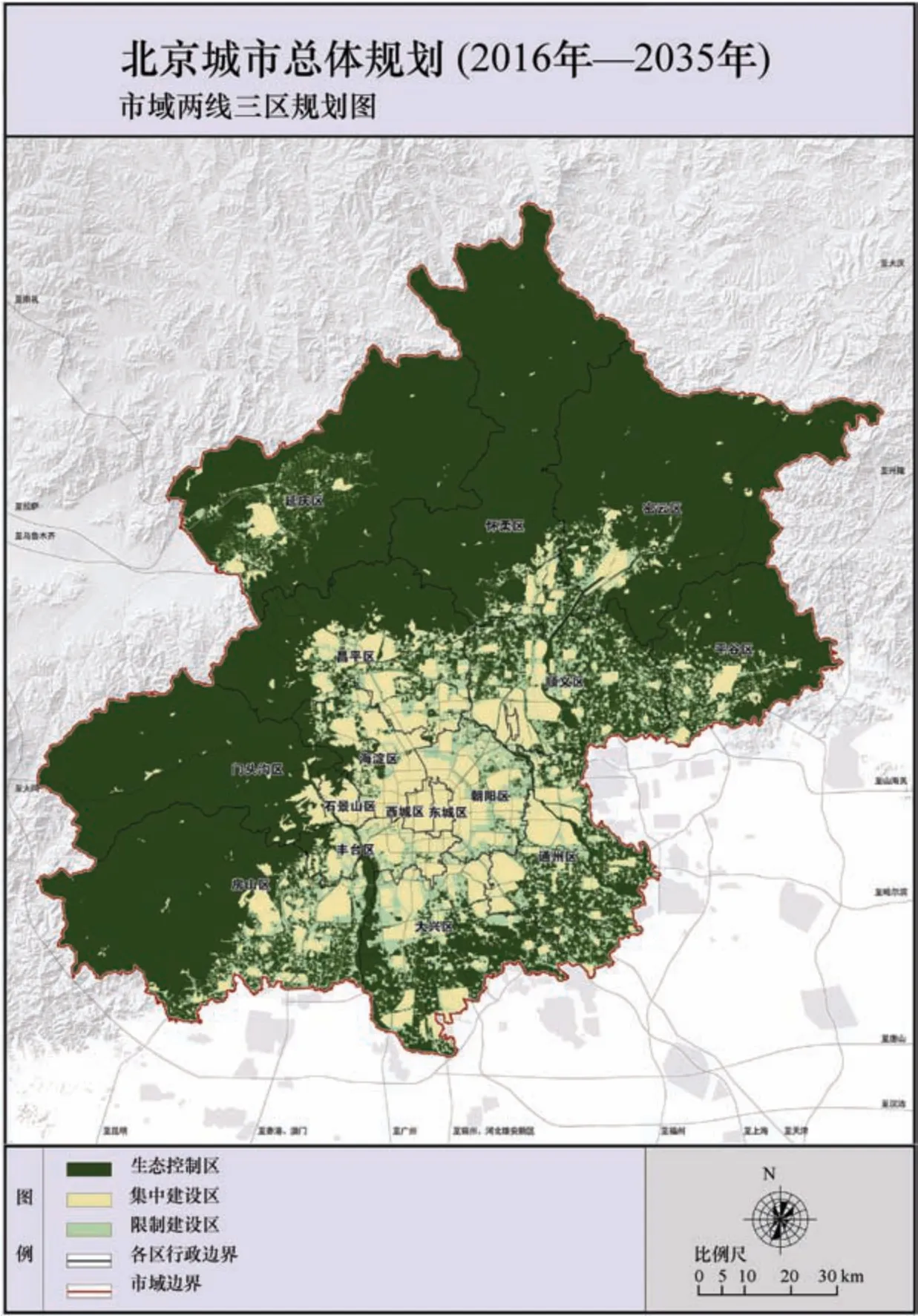

北京04 规划批复后,北京的经济社会发展和城乡面貌发生了巨大变化,部分之前设定的2020年发展指标已经被突破,一些深层次矛盾和问题也逐步显现。2014 年,北京市政府启动了新的城市总体规划的编制。2017 年9 月《北京城市总体规划(2016 年—2035 年)》(简称北京新规划)被批复。北京新规划中提出构建“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构,将北京04 规划的“两带–多中心”改成了“多点一区”,东部发展带不再被提及,并明确指出“综合评估地面沉降、活动断裂、岩溶塌陷、砂土液化、地下有害气体、地下采空、地下水位变化等灾害因素,消除灾害隐患,确保地上地下空间安全”。同时,为保护和修复自然生态系统,优化生态空间格局,北京新规划将北京市域按照生态控制区、集中建设区、限制建设区(“三区”)进行了详细的空间区分,如图3 所示。

图3 北京新规划中的“三区”分布图Fig.3 Distribution map of ecological control zone, construction restriction zone, and construction zone in Beijing Overall Spatial Planning (2016-2035)

4.3 地面沉降对北京城市总体规划变更的影响

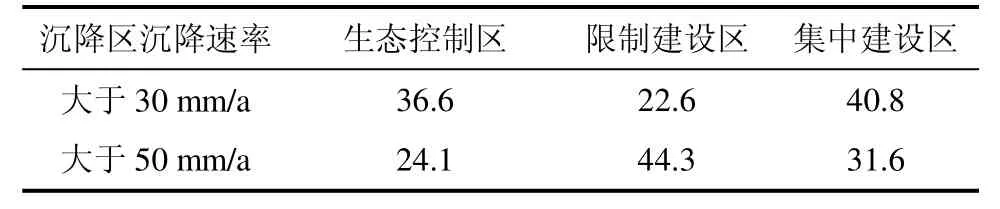

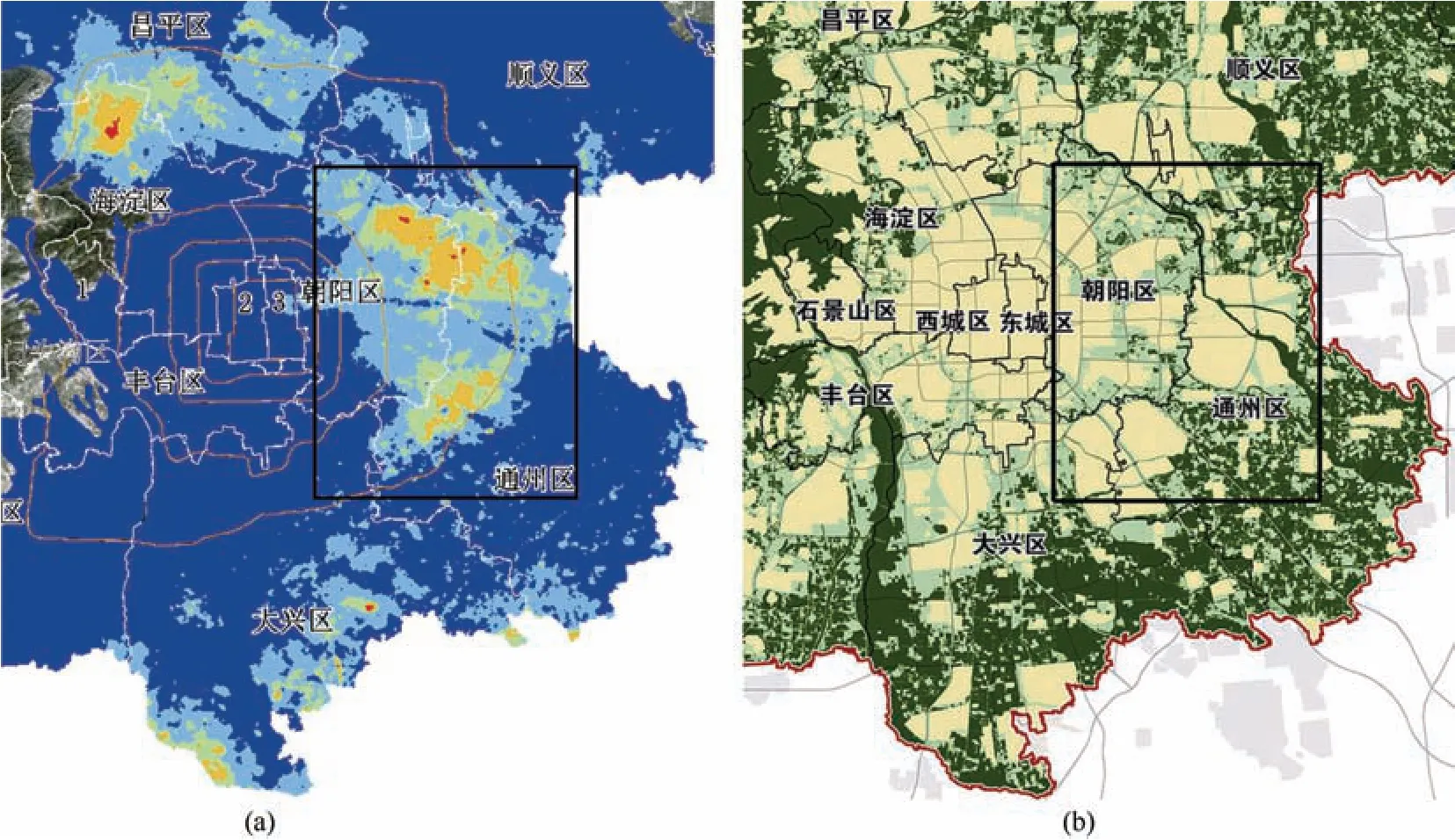

将图3、图1(f)进行对比,结果如图4 所示,可以看到,北京市全部地面沉降严重区和非常严重区中很大部分在北京新规划中被划为生态控制区、限制建设区,这在北京市东部沉降带(图4(a)的黑框区域)更加明显。将图3 和图1(f)进行叠加分析,统计了北京市域沉降速率超过30 mm/a 的区域(含沉降较严重区、严重区、非常严重区)、沉降速率超过50 mm/a 的区域(含沉降严重区、非常严重区)中三区的面积占比,结果如表1 所示。

表1 北京市2019 年地面沉降区中生态控制区、限制建设区、集中建设区面积占比Tab. 1 Percentage of ecological control areas,restricted construction areas,and concentrated construction zone in the subsiding regions in Beijing in 2019%

图4 2019 年北京市主要沉降区(a)与对应的北京新规划中的“三区”分布(部分;b)Fig.4 Main subsidence areas in Beijing in 2019 (a) and the corresponding distribution of the “three zones” in Beijing Overall Spatial Planning (2016-2035) (Part; b)

沉降速率超过30 mm/a 的区域中,36.6%的区域在北京新规划中被划定为生态控制区,22.6%的区域被划定为限制建设区,二者合计占59.2%,只有40.8%的面积为集中建设区。沉降速率超过50 mm/a的区域中,24.1%的区域在北京新规划中被划定为生态控制区,44.3%的区域被划定为限制建设区,二者合计占比高达68.4%,只有31.6%的面积为集中建设区。可以看出,北京新规划的编制过程中充分考虑了地面沉降这一灾害风险对北京“建设国际一流的和谐宜居之都”的城市发展目标的限制性影响,将存在较严重区及以上地面沉降的地区大部分划为了生态控制区和限制建设区,切实降低了平原地区开发强度。这些举措对地面沉降的减缓和治理及地面沉降风险的控制都会产生直接效果,对推动北京市可持续发展、高质量发展、生态文明建设等具有重要意义。

5 结束语

地面沉降作为影响我国经济社会可持续发展的主要地质灾害之一,可能会在未来一段时间内持续存在,这本质上是由经济社会发展对各类资源(包括地下水、煤炭、石油、天然气等矿产和能源资源,以及土地资源)的持续需求所决定的,如河北平原作为我国主要的粮食生产区,农业灌溉对地下水的需求是长期持续的。因此,地面沉降作为一种地质灾害因素,在国土空间规划编制中必须加以考虑。

从北京市国土空间规划与地面沉降状况看,北京04 规划中的东部发展带是北京市地面沉降严重区的主要分布地。北京新规划中,地面沉降速率超过30 mm/a和50 mm/a的地区,分别有59.2%、68.4%的国土被划为生态控制区和限制建设区。这充分表明地面沉降信息在北京市国土空间规划编制中发挥了重要作用。

自《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》于2019 年发布后,《全国国土空间规划纲要(2021—2035 年)》于2023 年印发。目前,多个省级国土空间规划相继获批,国土空间详细规划编制工作已经启动。在各级国土空间总体规划和详细规划编制过程中,如何充分利用InSAR 技术获取的高精度、区域全覆盖、高分辨率的地面沉降信息,进一步提升规划的科学性,是下一步亟待研究和解决的关键问题。

致谢本文部分资料来源于陈军院士牵头编制的《基于地理空间数据的国土空间规划分析报告之三——全国地面沉降状况分析》。中国自然资源航空物探航遥中心葛大庆研究员、长安大学赵超英教授、中南大学胡骏教授分别提供了有关全国、汾渭盆地和珠江三角洲的地面沉降资料。在此一并表示感谢。