中国高水平科技开放的内涵、现状及启示

杨 娟

(中国科学技术发展战略研究院,北京 100038)

1 新形势下中国高水平科技开放的内涵

党的二十大报告提出推进高水平对外开放。在建设社会主义现代化国家的新阶段,有必要对制度型开放、参与和推动全球科技治理、关键科技创新要素国际流动和科技创新成果及国际影响力等多维度进行综合分析和评价。国际社会和各国政府高度重视科技创新,各类科技创新指数不断涌现,包括国家层面、区域层面、人才、企业、大学、科研机构、论文和专利等综合指数,与高水平科技开放相关的内容如下。

1.1 国家层面

全球创新指数(Global Innovation Index,GII)于2007 年创立,《2023 年全球创新指数报告》由世界知识产权组织(World Intellectual Porperty Organization,WIPO)和波图兰研究所(Portulans)共同出版,是目前综合型评价国家创新能力的权威指数报告之一。其中,与科技开放相关的指数包括:政府治理、知识产权使用费、海外研发资金和国际专利申请等。

1.2 区域层面

《国际大都市科技创新能力评价》是上海科学技术情报研究所和科睿唯安(Clarivate)联合发布的报告。自2015 年起,该报告每年发布一期。报告将创新合力作为全球科技创新国际大都市的一个重要影响因素,创新合力指标包括了技术创新合力和学术创新合力两个二级指标。与科技开放相关的指数包括:专利申请人合作占比、产学研专利量占比、国际合作论文量占比和机构合作论文量占比。

1.3 企业层面

欧盟委员会发布的《欧盟工业研发投入记分牌(2022)》的主要目标是测度欧盟创新驱动产业相对于全球主要同行的表现。该报告为分析企业国际化行为提供多个视角。例如,报告关注跨国公司所有权结构,一方面,欧盟企业的研发投入有20%是在国外进行的;另一方面,外国公司在欧盟地区的研发投入略高于欧盟公司在国外的研发投入。从研发地点来看,欧盟企业的子公司数量最多,既体现了欧盟企业的国际化程度较高,也能够说明欧盟公司的吸引力较强。

1.4 科技创新人才层面

经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD) 发布的报告《OECD 科学、技术和工业记分牌(2017)》从多个角度反映各国科研人员的流入、流出情况及开放程度。联合国教科文组织(United Nations Educational,Scientific,and Cultural Organization,UNESCO)统计研究所的数据库提供了主要国家高等教育出入境留学生在总体学生规模中的占比数据。全球化智库、中国银行和西南财经大学发展研究院共同研究编著了《中国留学发展报告(2022)》蓝皮书,重点分析中国海外留学生、来华留学生情况和相关数据。

1.5 全球科技治理层面

2021 年,乔治华盛顿大学发布了《政府数据治理能力指数》,该指数覆盖了50 余个国家和地区,由6 个维度构成,包括:战略制定、规则制定、社会责任、治理机构设置、公众参与度和国际参与度。经济合作与发展组织发布了全球40 余个经济体、22 个服务领域的《数字服务贸易限制指数》,将影响数字服务贸易发展的主要限制措施分为五大类:基础设施和连通性、电子交易、支付系统、知识产权、其他影响数字化服务贸易的壁垒。

上述文献为研究中国科技开放的内涵和评价提供了广阔的视角和良好的数据基础,尤其是在人才、知识和资金等关键科技创新要素的国际流动,以及科技开放产出等方面的研究较为深入。由于数据可获取性和相关理论研究的限制,现有文献对制度型开放、参与和推动全球科技治理等方面的研究较少。

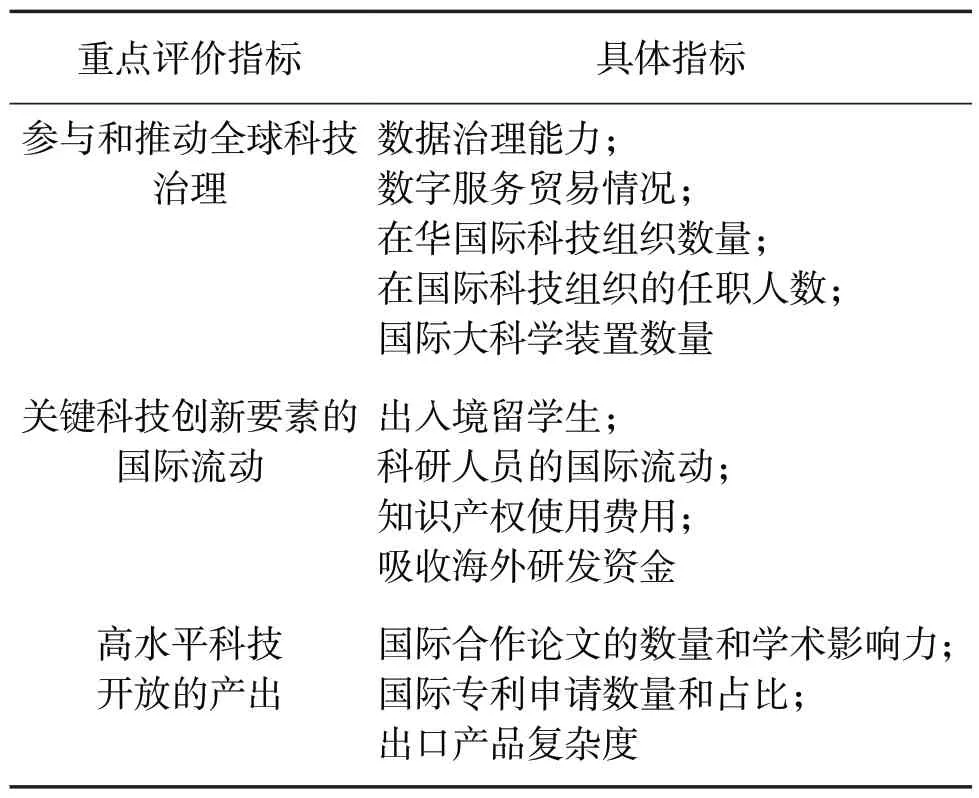

1.6 中国高水平科技开放的重点评价指标

本研究认为,新形势下中国高水平科技开放包含以下3 个方面的内容:

第一,参与和推动全球科技治理。数据治理、数字贸易、数据跨境流动和知识跨境流动等是全球科技治理的新趋势;设立和参与国际科技组织是推动全球科技治理的重要路径之一。具体指标包括:数据治理能力、数字服务贸易情况、在华国际科技组织数量、在国际科技组织的任职人数和国际大科学装置数量。

第二,关键科技创新要素的国际流动。人才、资金、知识和数据的国际流动是高水平科技开放的重要标志。具体指标包括:出入境留学生、科研人员的国际流动、知识产权使用费用和吸收海外研发资金。

第三,高水平科技开放的产出。高水平科技开放不仅要产出高质量国际合作论文和国际专利,还要具备大规模生产和出口技术复杂较度高产品的能力。具体指标包括:国际合作论文的数量和学术影响力、国际专利申请数量和占比和出口产品复杂度(见表1)。

表1 中国高水平科技开放的重点评价指标

表2 1995—2021 年主要国家出口产品复杂度指数的排名变化情况

2 中国高水平科技开放的现状

2.1 中国参与和推动全球科技治理的能力与高收入国家的比较

2.1.1 数据治理能力有较大提升空间

数据治理是全球治理关注的重要议题之一,越来越多的机构开始研究数据治理的框架、措施和原则,以及评估数据治理的成效和影响[1]。2021 年乔治华盛顿大学发布的《政府数据治理能力指数》显示[2],一方面,中国在战略制定(75 分)、规则制定(80 分)和公众参与度(75 分)方面表现较好,国内数据基础制度和数字政府的法律法规不断完善。近年来,中国密切关注数据治理领域内的网络安全和信息安全,制定了一系列相关政策文件,例如,2015—2022 年,国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》《政务信息资源共享管理暂行办法》《科学数据管理办法》《关于加强数字政府建设的指导意见》;2021 年,第十三届全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》;2022 年,工业和信息化部印发《工业互联网数据安全保护要求》;2022 年,中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。另一方面,中国的国际参与度(25 分)亟待大幅提高,在双边和多边贸易协定中,还需更加主动地参与和主导相关规则的制定。例如,中国参与了《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,RECP),保留有“合理的公共政策”和“国家安全”两项例外。签订了《中国-韩国自由贸易协定》和《中国-澳大利亚自由贸易协定》,对无纸贸易、个人信息保护等方面均有规定,但是在开放范围和开放程度方面仍有待提高。

2.1.2 数字服务贸易发展具有较强韧性和较大潜力

尽管数字服务贸易政策的制定与执行会受到政治、经济和社会等多方面影响,但发展方向仍要兼顾平衡与开放。一方面,中国数字服务贸易快速增长。根据联合国贸易和发展会议(United Nations Conference on Trade and Development,UNCTAD)的统计口径,2020 年各国数字服务出口额在服务贸易总额的占比中,美国和英国的占比达60%以上;中国为50.7%,年增速为10.7%,中国数字服务贸易出口额排名全球第8 位[3]。另一方面,中国要主动对标高标准数字服务贸易规则。经济合作与发展组织推出的《全球数字服务贸易限制指数》(Digital Service Trade Restrictiveness Index,DSTRI)[4], 将数字贸易限制措施主要划分为五大类,即基础设施和连通性、电子交易、支付系统、知识产权影响数字服务贸易的其他壁垒。该指数值介于1和0 之间,0 表示数字贸易处于完全开放的环境,1 表示完全不开放。在新兴经济体中,中国数字贸易限制指数最高,对数字服务贸易的阻碍较大。2021 年,中国商务部发布的《中国数字贸易发展报告2020》显示,数字贸易规则成为国际经贸规则创新变革中最活跃的领域,中国还需要积极参与数据安全、数字货币、数字税等国际规则和技术标准的制定,积极推进网络空间的国际交流合作。

2.1.3 参与和设立国际科技组织的水平有待提高

根据科技部官方数据,国际科技组织数量(标准化后),中国得分为13,美国得分为100;在国际组织任职人数(以联合国秘书处职员数量替代并标准化后),中国得分为22,美国得分为100;国际大科学装置数量(标准化后),中国得分为35,美国得分为100。中国采取了相关政策和举措,培养国际科技组织人才,促进国际科技组织在华发展。例如,2016 年,中国科协和民政部印发了《关于加强国际科技组织人才培养与推送工作的意见》的通知。2023 年,中国科协与北京市政府合作,共同建设了中国首个“国际科技组织总部集聚区”。

2.2 中国关键科技创新要素的国际流动情况

2.2.1 人力资源的国际流动有待加强

人才是开放创新的核心要素。从总量来看,2019—2020 年,中国是最大的留学生来源国,也是世界第三大、亚洲第一大留学目的国[5]。但是,中国人口基数较大,人才流动占比仍然较低。一方面,中国出境留学生占比处于高收入国家水平,但是入境留学生占比较低。根据联合国教科文组织的数据,2019 年,主要创新型国家高等教育出境留学生在总体学生规模中的占比情况:瑞士(5.27%)、法国(3.84%)、德国(3.71%)、韩国(3.34%)、瑞典(3.33%)、加拿大(2.85%)、中国(2.26%)。2015—2019 年,中国高等教育留学生流入占比从0.28%上升到0.43%,低于中等偏上国家平均水平(0.91%)[6]。另一方面,中国科研人员国际流动比例较低。尽管中国已建立了广泛的国际科学合作网络,但是《OECD 科学、技术和工业记分牌(2017)》[7]显示,从流入人才或流出科研人才占国内研究人员的比率来看,相比瑞士(15.26%,13.49%)、卢森堡(9.85%,11.55%),中国(1.5%,2.37%)在人力资源的国际流动方面有待加强。

2.2.2 知识跨境流动亟待大幅提高

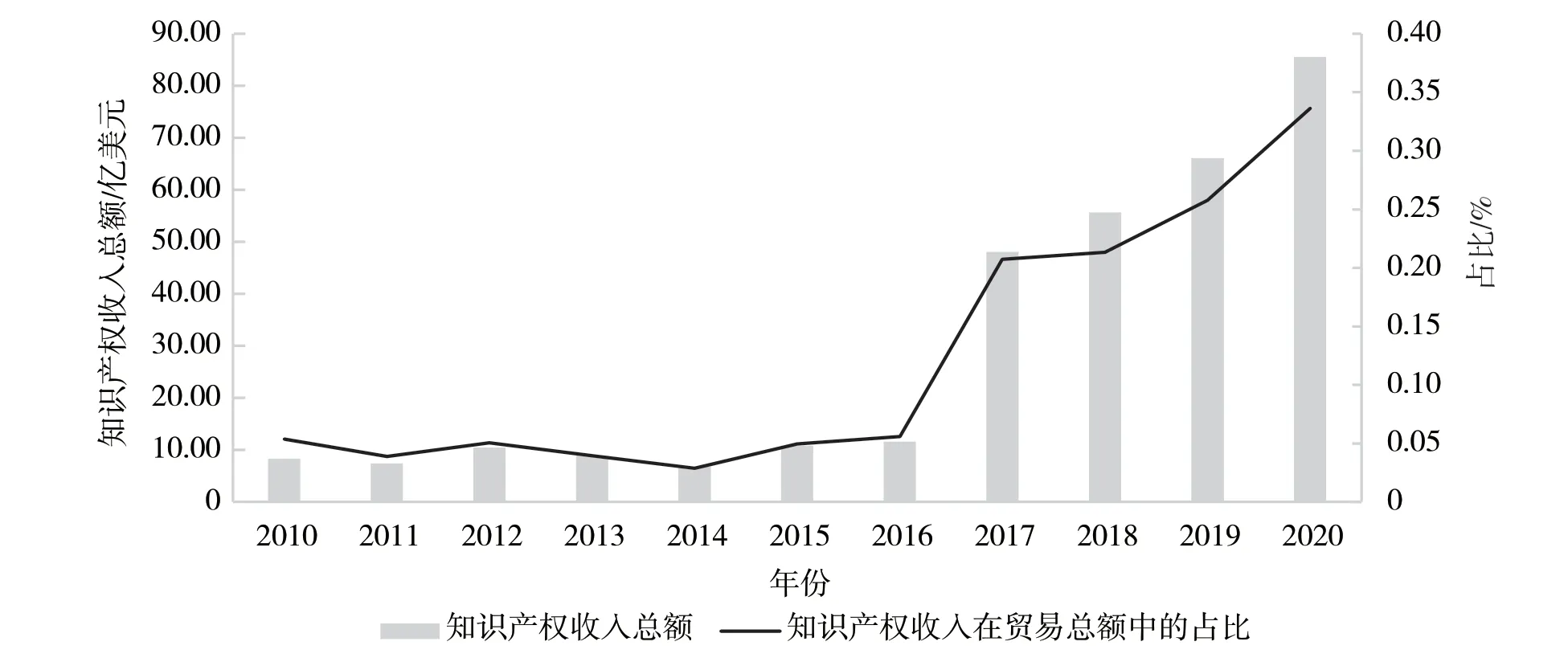

知识产权使用费(收入和支出)是评价知识跨境流动的重要参考指标之一。世界知识产权使用费从20 世纪90 年代以来呈指数增长,主要集中在一些发达国家。虽然多种原因导致知识产权使用费存在一定程度的扭曲,但是仍然能部分反映知识跨境流动情况。与主要发达国家相比,中国的知识跨境流动还有较大差距。一方面,中国知识产权收入总额较低,支出总额较高。中国知识产权收入总额从2010 年的8.30 亿美元,增长到2020 年的85.54 亿美元(见图1),增长了近10 倍,但是仍落后于美国(1 137.79 亿美元)、荷兰(450.25 亿美元),差距较大。中国知识产权支出总额从2010 年的130.39 亿美元,增长到2020 年的377.81 亿美元(见图2),落后于美国(429.84 亿美元)、荷兰(427.68亿美元),差距较小。另一方面,中国知识产权使用费在贸易总额中的占比有待提高。从知识产权收入总额的占比来看,中国从2010 年的0.05%,增长到2020 年的0.34%(见图1),全球排名第35 位,低于荷兰(6.78%)、日本(5.43%)、瑞士(5.25%)、冰岛(5.08%)、美国(4.61%)。从知识产权支出总额的占比来看,中国从2010 年的0.87%,增长到2020 年的1.49%(见图2),全球排名第28 位,低于荷兰(6.44%)、瑞士(5.97%)、瑞典(4.00%)、日本(3.56%)、新加坡(3.09%)、加拿大(2.74%)。

图1 2010—2020 年中国知识产权收入总额和在贸易总额中的占比

图2 2010—2020 年中国知识产权支出总额和在贸易总额中的占比

2.2.3 吸引海外资金的能力有待加强

海外研发资金是评价各国吸收海外资金的重要指标,具有国际可比性。中国吸引海外研发资金占比较低,还有较大提升空间。根据欧盟统计局[9]和OECD[10]的统计数据,2018 年各国海外资金在国内研发经费支出中的占比,中国(0.36%)排在第83 位,远低于加拿大(9.33%)和美国(7.3%)的占比。相关研究显示[11],在华外资研发机构是中国对外联系的重要途径,为内外创新资源、创新成果和知识流动提供重要通道。由于中国国家创新体系不断完善,内资和外资的差距缩小,需要外资研发机构更加紧密地嵌入中国创新体系中,内外资相互作用、相互影响以及共同发展。

2.3 中国知识产出和技术产出情况

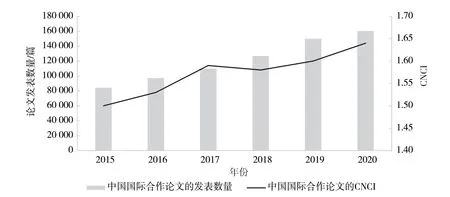

2.3.1 国际合作论文的影响力仍需进一步提升

一方面,中国国际合作论文总量较大。根据科睿唯安(Clarivate)的国际合作论文数据,中国从2015 年的84 305 篇,增加到2020 年的160 324 篇,增长了90%,排名全球第2 位(见图3)。另一方面,中国国际合作论文的学术影响力有待进一步提高。学科规范化引文影响力(Category Normalized Citation Impact,CNCI)是科睿唯安提出的,指一篇文献实际被引次数除以同文献类型、同出版年和同学科领域文献的期望被引次数。中国CNCI 值从2015 年的1.50,增加到2020 年的1.64。全球主要国家国际合作论文的CNCI 值为:瑞士(1.90)、荷兰(1.86)、丹麦(1.86)、以色列(1.83)、英国(1.75)、加拿大(1.74)、韩国(1.71)、法国(1.66)、新西兰(1.65)、德国(1.65)、中国(1.64)、美国(1.63)、日本(1.63)、印度(1.46),中国排名第44 位。

图3 2015—2020 年中国国际合作论文数量和学术影响力

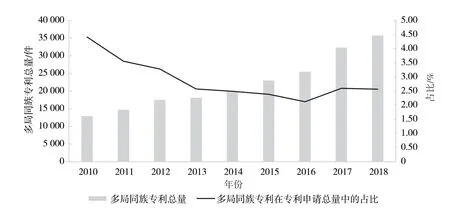

2.3.2 多局同族专利总量有待进一步提高

多局同族专利是指在一个或多个国家或地区提交的一组相互关联的专利申请,不仅具有国际可比性,还能够用于评价科技创新的质量[12-13]。一方面,中国多局同族专利申请总量仍需提高。中国多局同族专利申请总量从2010 年的12 890 件,上升到2018 年的35 747 件,增长了1.77 倍(见图4),排名全球第3 位,与美国(104 000 件)和日本(77 632 件)仍存在一定差距(见图5)。另一方面,中国多局同族专利在专利申请总量中的占比有待进一步提高。从多局专利族在专利申请总量中的占比来看,2017—2018 年,德国占比为33.50%、美国占比为28.8%、日本占比为25.10%,中国占比仅为2.50%(见图5)。值得注意的是,中国多局同族专利占比呈现下降态势,从2010 年的4.42%下降到2018 年的2.23%(见图4)。

图4 2010—2018 年中国多局同族专利总量和在专利申请总量中的占比

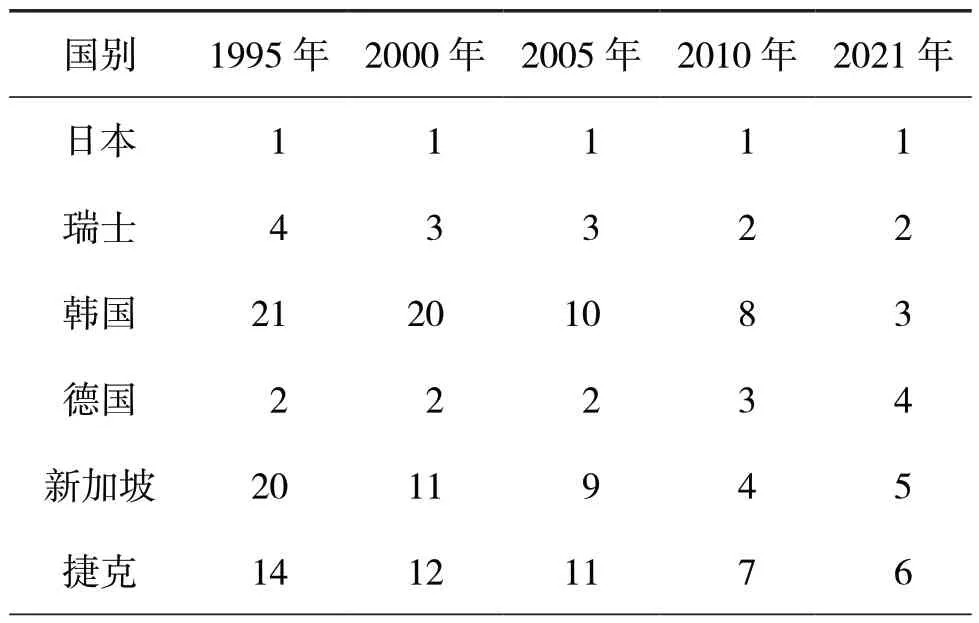

2.3.3 出口产品复杂度还需不断提高

出口产品复杂度指数是哈佛大学国际发展中心的哈佛增长实验室用来评估各国一篮子出口产品的生产能力、多样性和复杂性的研究工具[14]。出口产品复杂度指数越高,表明国家的专业能力越复杂,越能生产高度多样化的复杂产品。1995—2021 年,中国的出口产品复杂度指数排名提高了28 位。2021 年中国处于第18 位,排名前10 位的国家是:日本(2.26)、瑞士(2.14)、韩国(2.04)、德国(1.94)、新加坡(1.83)、捷克(1.75)、奥地利(1.68)、英国(1.61)、斯洛文尼亚(1.59)、瑞典(1.54)。

3 结论与启示

整体来看,一方面,中国高水平科技开放的基础环境较好。党的十八大以来,中国社会主义市场经济体制更加成熟完备,基础研究财政投入力度不断加大、支出结构持续优化,符合科学规律的评价体系和激励机制不断完善,各类创新主体吸收、消化、运用外来知识和技术的能力不断增强。另一方面,中国高水平科技开放与高收入国家相比还存在一定的差距。主要体现在还需以更加开阔的视野、更加务实的举措,更加积极地参与全球科技治理、促进关键科技创新要素的国际流动以及提高科技开放的产出质量,为进一步提升中国科技对外开放的水平和能级提供支撑。

新形势下高水平科技开放的战略和政策,要以促进要素流动型开放和制度型开放为战略重点,推动科技强国建设,支撑更高层次的自主创新,政策启示如下:

第一,促进国内数字基础制度与国际规则的有效衔接。在《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规中,积极探索促进国内外规则相衔接的关切点和具体措施,为中国数据要素参与全球竞争提供法律依据。

第二,积极参与数据治理国际规则和标准的制定。积极参与数据安全、数字货币、数字税等国际规则和技术标准的制定,打造区域数据治理共同体。主动设置数据治理相关议题,通过国际论坛、展会、学术交流等多种途径增强中国的话语权和影响力。

第三,拓展利用全球优质科技创新资源的渠道。借鉴中国香港和中国澳门的国际自由港市场化、法制化制度环境建设经验,在北京、上海等地区试点自由贸易港、自由贸易试验区的“离岸科创”政策,吸引国际优质科技创新资源。

第四,构建国际科研合作新网络。加强同瑞士、法国、意大利、瑞典、芬兰和奥地利等欧洲国家以及印度、巴西等新兴国家的科研合作,拓展国际科研合作伙伴,探索合作新模式。

第五,构建高水平科技开放的生态环境。全面提升和优化中国科研环境、教育环境、融资环境、营商环境、数字环境、平台环境、宜居环境和生态环境等,促进国内外两种资源的优化配置与整合,从而产生溢出效应、外部效益及联动效应。■