按行自抑:崛起国何以战略收缩

普宜媛

一、问题的提出

大国对外扩张需要谨慎把握扩张收益、机会成本与资源投入所构成战略偿付能力的平衡,伴随着当前国际政治中的大国战略竞争景象的重现,更应审慎认识大国的对外战略选择及其偿付能力平衡的问题。在国际关系史中,世界或地区性帝国对外大规模军事扩张,通过获得领土、扩展外部安全承诺来彰显国家强盛的故事屡见不鲜;也有大国选择通过减缓对外扩张、削减财政支出来实现有限收缩,从而稳固其国际地位与战略收益;或有国家却失智于“扩张”的美梦,没有及时调整国家扩张性的对外政策,从而崩塌于过度扩张的沉疴、湮灭于历史的长河中。例如时为16、17 世纪霸权国的西班牙王国在其黄金年代持续斗争,在欧陆与大西洋四面出击,最终在过度扩张、政府贪腐与高昂军费导致的经济停滞下走向衰落。而面临衰落的英国却在19 世纪60 年代与20 世纪初两次选择战略收缩,避免了过度安全承诺使自身“不堪重负”,从而维持了英帝国在长时间内的“霸权利益”。①保罗·麦克唐纳,约瑟夫·培伦特 著,武雅斌 郭晓梦译:《霸权的黄昏:大国的衰退和收缩》,法律出版社2020 年版,第69 页。作为崛起国的隋王朝初期采取了对突厥的强硬对抗政策,在开皇初年采取了战略收缩的政策安排,形成了对扩张收益的相对克制,因此也缔造了隋初时代的“开皇之治”。同样的,在德意志统一之后俾斯麦并未维持建国初期的扩张政策,而是选择了有限程度的战略收缩从而维持了德国在19 世纪70 到80 年代中期相对稳定的国内经济发展阶段。同为崛起国的法兰西第一帝国,却在拿破仑不断的对外征伐中深陷过度的外部安全承诺所带来的弊病,最终在不断的对外征伐与反击中走向衰亡,成为帝国历史上的昙花一现。

由此可见,不论是衰落的霸权国亦或是崛起国都存在成功战略收缩、及时止损的典范,也有深陷过度扩张泥潭、最终衰亡的悲剧。为何部分崛起国能够实现战略扩张转向战略收缩的转型,在及时止损的同时弥合了战略偿付失衡的“李普曼缺口”?而其他崛起国则深陷过度扩张无法修正,最终导致了国家的衰微甚至灭亡?本文在此主要回答的便是崛起国家何以实现战略收缩的问题。

二、文献回顾与批评

吉尔平(Gilpin)指出,霸权国在和平年代过度且持续的军费开支将浪费国内资源,限制未来的经济增长,并侵蚀国家可持续发展的财政基础。②Robert Gilpin , War and Change in World Politics(Cambridge University Press, 1981), pp. 156-185.此后,则吸引了诸多学者关注霸权衰落背景下的国家对外战略扩张与收缩的问题,但也因此,霸权衰落构成了对于过度扩张与战略收缩研究的基本前提,对于这一问题的回答多数假定国家处于衰落状态,即“衰落”提供了战略收缩的动机。

在既有文献中,关于战略收缩出现的成因可以分为两类:基于新现实主义逻辑的结构性解释以及基于国内政治视角的解释。

受吉尔平霸权必衰的观点影响,从国际实力分布出发的结构性解释往往带有对于国家“相对衰落”的消极预期,吉尔平在解释国家为何难以收缩时认为,维持霸权国的全球承诺将付出高昂成本,但收缩将释放自身脆弱的信号,因此国家很少主动采取收缩政策。①Robert Gilpin , War and Change in World Politics(Cambridge University Press, 1981), p.184.而权力转移理论则存在不同的观点,权力转移所带来的的不确定性、恐惧与双方的不信任成为衰落中的大国决定固守现状或扩大雄心的基础。②A. F. K. Organski, Jacek Kugler, The War Ledger (University of Chicago Press, 1980), p. 19.无论是霸权稳定论还是权力转移理论,其最终都否定了战略收缩的可能,并且认为国家间不可调和的矛盾将最终致使战争爆发。保罗·麦克唐纳(Paul McDonald)与约瑟夫·佩伦特(Joseph Parent)则从结构层次出发,提出了关于霸权衰落时进行战略收缩的乐观主义解释,认为实力结构排序、外部盟友的可获得性、对外承诺的相互依存程度与对扩张收益的考量将影响国家是否采取以及采取何种收缩政策。③麦克唐纳与佩伦特也某种程度上注意到了本文所提出的“崛起国放慢脚步或停止扩张”的现象,并且认为国内政治是可能的动因,但却没有在其理论中对这一现象做出解释。参见:保罗·麦克唐纳,约瑟夫·培伦特著,武雅斌 郭晓梦 译:《霸权的黄昏:大国的衰退和收缩》,法律出版社2020 年版,第5 页。这一解释实际上是通过揭示国家地位相对变化来理解收缩政策成因的路径,认为国家可以通过收缩来保留实力谋求适时复兴。但这一解释无法解释国家在何时何地会选择战略收缩,更是完全忽略国内政治的差异性,因而无从谈起对非衰落国收缩行为的解释。④值得注意的一点是,麦克唐纳与佩伦特的研究并非忽视崛起国,而是通过国家在大国中的GDP 份额将部分崛起国视作为衰落国家,这很明显存在极大争议,因为在这一标准下20 世纪30 年代初的纳粹德国也属于衰落国,这显然是荒谬的。类似批评参见:Kyle Haynes 与McDonald及Parent 的通讯稿:“ Correspondence: Decline and Retrenchment-Peril or Promise,”International Secu⁃rity,No. 3, Vol. 4,2012, pp. 189-203. 并且麦克唐纳认为在相对衰落的情况下有70%左右的国家出现了收缩,但在经历国内政治变革的情况下,只有33%左右的国家出现收缩,进而因此排除了国内政治的竞争性解释,这显然是鲁莽的,因为在框定衰落的前提条件下审视国内政治变革并没有多少说服力,相对衰落论本身就没有给予国内政治以国际层面的相同尊重。

总的来看,结构性的解释无法回应国家内部能力汲取的问题,并且也无法对崛起国的战略收缩现象进行解释,因为对于结构主义者而言只有霸权衰落才可能出现战略收缩,而也有研究指出,即便是正在崛起的新兴国家也有出现战略收缩的现象。①刘博文:《崛起国的战略收缩缘何逆转——以日本(1920—1927)和苏联(1953—1960)为例》,载《外交评论(外交学院学报)》2020 年第1 期,第88-124 页。由此,又该如何解释存在外部扩张收益预期下,崛起国选择战略收缩的现象?

此外,也有从战略主体与外部行为体的互动关系中解释战略收缩现象,这一解释与结构性解释相关联,其不强调实力差距缩减等结构变动的外部环境,转而强调国家间关系的重要性。卡尔·海恩斯(Kyle Haynes)提出了对于相对衰落的国家进行战略收缩的互动性理论。其认为,只要存在一个适当的地区继任者,相对衰落的国家将考虑继任者的适宜程度和该地区对本国的战略重要性,从而选择是否将其目前的责任进行移交,以及何时、如何迅速进行战略收缩。②Kyle Haynes, Decline and Devolution: The Sources of Strategic Military Retrenchment, Interna⁃tional Studies Quarterly, Vol.59, No.3, 2015, pp. 490-502.这一模型从外部互动关系决定是否战略收缩的角度提供了有力解释,但却遗留下另一个重要问题,即国家如何判断地区权力继任者的国家意图?在国家具备隐藏自身战略意图的动机前提下,国家收缩一旦被实施欺骗的国家视为示弱将更有可能诱发冲突从而致使收缩国的衰亡。③关于这一问题,Yoder 做出了相关研究,其指出收缩是对于崛起国战略意图的试探工具而不是在已判定崛起国类型的前提下进行的固有选择。Brandon K. Yoder, Retrenchment as a Screening Mechanism: Power Shifts, Strategic Withdrawal, and Credible Signals. American Journal of Po⁃litical Science, Vol. 63, No. 1, 2019, pp. 130-145.

由于对于战略收缩问题的结构性解释处于垄断地位,所以即便是强调国内政治视角的理论解释也仍然无法摆脱“衰落”这一基本的假定,但国内政治视角往往反对结构决定论的观点,转而更加强调国家内部政治在阻碍或推进收缩政策时的关键作用。

既有关于国家在扩张后选择战略收缩的国内政治解释中存在深刻的“失能”与悲观偏见。早期关注战略收缩的国内政治基础的学者往往强调决策者的决策失误是战略收缩无法形成的关键,其往往认为是领袖的错误决策造成了国家自我挫败和做出非理性对外政策。库普乾(Kupchan)发现国内经济收益对于国家逆转战略扩张并没有明显作用,并且提出了“那些认为自己的国家不那么脆弱的领导人将更倾向于削减对外围国家的承诺”的观点。①Charles A. Kupchan, The Vulnerability of Empire (Cornell: Cornell University Press, 1994).斯奈德(Sayder)在《帝国的迷思》中则强调了被政客和领袖内化的、基于国内利益联盟的错误认知,将致使国家难以及时收缩。与之相似的是多兰(Doran)的解释,其同样侧重于从决策者认知来解释战略调整问题。②斯奈德的工作贡献了一个潜在意义的理论推断,即过度扩张并不一定是由于领导权的经济衰退,因此在部分崛起国也存在过度扩张的可能;而这也造成另一种猜想,即历史上的战略收缩不仅是衰落的霸权国的政策选择,同样存在崛起国执行收缩的可能。参见:杰克·斯奈德著,于铁军 译:《帝国的迷思》,北京大学出版社2007 年版;以及Charles Doran, Systems in Crisis (Cam⁃bridge University Press, 1991).托利弗(Taliaferro)则注意到了大国常常在一些没有多少利益的边缘地区进行过度干涉的现象,并且运用“风险平衡理论”来解释大国对边缘地区的干涉与过度干涉行为。③Jeffrey Taliaferro, Balancing Risks: Great Power Intervention in the Periphery (Cornell Univer⁃sity Press, 2004). 需要说明的是,前景理论中预期决策者应该在获得扩张收益的情况下更倾向于“收缩”此类规避风险性的行为,但事实却是,崛起国既有沉迷扩张的现实,也出现过规避风险的收缩行为;因此前景理论在回答战略收缩现象时并不能形成一致性解释。此类解释有一定的可信度,因为我们总是可以在历史学家的著述中发现对于领袖错误决策的批评,但与之相对的是,我们无法期待每一个执行战略收缩的都是英明的领袖,在现实中往往有诸多领袖实现了在战略扩张之后推行战略收缩而避免国家破败的过程,也有诸多领袖沉醉于扩张收益而最终走向衰亡的悲剧。由于实现扩张或收缩政策的领袖本身都具有极强的个人能力,所以我们无法简单地将收缩或扩张战略的形成归因于认知因素。

另一类内部解释逻辑则是关注政治体制、国家与社会关系等对于国家执行战略收缩政策的影响。④斯奈德同样强调了国内卡塔尔化的利益集团对于帝国迷思的传播作用,因而也可被归为国内政治结构的解释之一,并且其在解释英帝国衰落时期(19 世纪50-70 年代)及时抑制扩张选择收缩时同样具有解释力;但是由于其选择性的忽视了崛起国收缩的现实,因而致使其理论并未给崛起国的战略收缩现象“留有余地”。参见,杰克·斯奈德著,于铁军译:《帝国的迷思》,北京大学出版社2007 年版,第164-167 页。其中早期的阿隆·弗里德伯格(Aaron Fried⁃berg)在分析英帝国在20 世纪初的衰落时指出,国家内部分散的利益结构将阻碍大国形成对于权力变化的准确评估。⑤Aaron Friedberg, The Weary Titan: Britain and the Experience of Relative Decline, 1895-1905(Princeton university press. 1988).而布劳利(Brawley)则认为一个国家“对过度扩张的反应”取决于军方、中央银行等机构与国家的财政、民政等官僚机构之间的权力平衡,前者希望保持广泛的外部影响力,从而不愿轻易放弃国家承诺,因此寻求影响财政部。而布劳利同时认为,官僚政治的惯性存在将使得对外政策难以调整,进而影响扩张性国家无法进行战略收缩。“余晖效应”的解释尽管发现了国内政治对于战略收缩的关键作用,但其简单地将军方、中央银行归于重视外部承诺的机构存在明显的过度简化,并且布劳利对于国内政治保持悲观看法,没有注意到国内政治推动战略收缩的现象。①Mark R. Brawley, Afterglow or Adjustment:Domestic Institutions and Responses to Overstretch(Columbia:Columbia University Press, 1999).

与此前的悲观论调不同的是,洛贝尔(Lobell)的解释或许是少有的收缩“乐观派”,其从颠倒的第二意象出发解释了国际经济环境对于霸权国外交政策的约束效应,进而基于国内政治的第二意象将国内领导地位的政治联盟区分为“自由贸易联盟”与“民族主义联盟”,前者掌控的衰落国家将更有可能容纳不断崛起的挑战者并且放弃过度延伸的安全承诺,而后者掌控的国家将对崛起国采取惩戒措施,并且不会出现收缩行为。洛贝尔的理论最为重要的是,其认为衰落中霸权国内部执政联盟将寻求和解(自由贸易联盟)或惩罚(民族主义联盟)战略,而不需要审视外部崛起国家的意图。②Steven E. Lobell, (University of Michigan Press, 2003), pp. 27-34.此后,斯普劳特(Spruyt)则指出在国家内部权利分散的情况下会存在诸多“否决点”从而影响国家大战略的转变,而战略收缩更有可能出现在内部相对一致的国家中。这一解释描绘了分裂的国内政治不利于收缩政策的出现,但却没有解释为何国内同样紧密的国家会出现“扩张/收缩”两种现象。③Hendrik. Spruyt, Ending Empire: Contested Sovereignty and Territorial Partition (Cornell Uni⁃versity Press, 2005).查普曼(Chapman)、麦克唐纳(McDonald)与莫泽(Moser)则进一步利用博弈论分析权力转移背景下大国战略收缩时期的国内政治,认为国家需要同时保证国内税收来提高外部议价能力,并且降低因提高税收而引发的反对派的政治抗议;其进一步的推论则侧面证明了斯普劳特关于分散的内部政治会限制战略收缩的可能。但两者仅仅解释了分散的国内政治不利于收缩,却没有解释何种国内政治更利于推行收缩政策。①这一认识也得到了部分跨地区案例的支持,参见张一帆、马荣久:《精英分裂、成就动机与战略透支——以北宋中后期西北拓边政策为例》,载《战略决策研究》2021 年第4 期,第22-57 页。此外,扎卡利亚基于政府中心主义解释了美国为何在19 世纪90 年代扩张,而不是更早的19 世纪60 年代的崛起时期选择大规模扩张。理查德·马斯(Richard Maass)则观察到了美国在托马斯·杰斐逊扩张主义下,从1776 年以来扩大了十倍,但自从1910 年以来美国却并没有进行过重大兼并的奇怪现象。②Richard W Maass, The Picky Eagle: How Democracy and Xenophobia Limited U.S. Territorial Expansion (Cornell University Press, 2020.)这类观点夸大了物质限制对美国扩张主义的重要性,同时其案例特殊适配性的特点也使其逻辑无法适用于美国之外的其他崛起国。

在中国学者的研究中,孙学峰、杨原等从崛起国何以成功崛起的视角,从崛起的整体过程出发认为崛起的渐进战略可以使得崛起国成功规避霸权国的制衡从而部分关注到了崛起国的收缩现象这一问题,但其并没有解释崛起国为何会出现这一战略安排。③孙学峰、杨原:《大国规避体系制衡之谜》,载《国际政治科学》2009 年第2 期,第103-121 页。刘博文也观察到了崛起国战略收缩的现象,但其更为侧重于对崛起国收缩逆转以至大国崛起失败现象的解释,其认为收缩手段无法消除对手威胁认知、无法树立自身地区权威以及为满足自身政权合法性造成的短视行为将使得崛起国战略收缩形成逆转,却没有回答关于战略收缩如何形成的问题。④刘博文将崛起国的战略收缩主要归因于他国遏制行为所带来的国际压力升高情况下,国家战略收益趋近战略成本,难以维持有效的平衡。参见:刘博文:《崛起国的战略收缩缘何逆转——以日本(1920—1927)和苏联(1953—1960)为例》,载《外交评论(外交学院学报)》2020 年第1期,第88-124 页。

事实上,既有关于国内政治的解释存在诸多不足。第一,与结构性解释相同,国内政治的解释并没有注意到非衰落国家的战略收缩现象,因此多数的国内政治解释都存在预设“外部环境”的基准命题,这也致使其往往是一种悲观论的视角。第二,国内政治的解释对于解释“扩张后的突然克制”现象缺乏说服力。总的来说,结构性解释与互动性解释强调战略主体的“被动应激反应”却忽略了收缩作为国家主动能力的可能;而经典的国内政治解释却多数受制于“霸权衰落论”视角下对战略收缩的悲观色彩,没有注意到更广阔的战略收缩成功案例。①本文谋求进一步扩展基于洛贝尔、斯普劳特的国内政治观点,通过将崛起国纳入考察范畴,从而审视非“霸权衰落”的“战略收缩”这一现象;并且进一步细化分析国家由扩张转向收缩的国内主导力量的政治结构,为解释历史上扩张时期的“突然的克制”提供解释。

三、战略收缩的内部起源

通过既有研究可知,简单地将国家出现战略收缩归因于霸权衰落、地区重要性等外部环境将忽略更广阔历史视野中的战略收缩现象。历史中既有面对外部环境恶劣的情况下维持扩张战略的现实,也存在诸多崛起国在面临极大的扩张收益的情况下出现战略收缩的案例。霸权衰落致使国家采取收缩战略的逻辑在于“衰落时期的国家将更有保持战略偿付能力的诉求,因此衰落将会导致相应的收缩”。②保罗·麦克唐纳,约瑟夫·培伦特 著,武雅斌 郭晓梦译:《霸权的黄昏:大国的衰退和收缩》,法律出版社2020 年版,序言,第2 页。但衰落中的霸权并非无法从既有的安全承诺中获得收益,③Stephen G. Brooks and G. John Ikenberry, Don't Come Home, America: The Case against Re⁃trenchment. International Security;Vol. 37, No.3, 2013, pp. 7-51.正在崛起的国家也并非不会考虑自身的战略偿付能力平衡问题。④关于崛起国主动的战略选择问题,参见:孙学峰:《中国崛起困境:理论思考与战略选择》,社会科学文献出版社2013 年版,第22-59 页。战略收缩作为历史上反复呈现的战略调整现象,内部自主性抉择更为重要。⑤同样的强调战略调整是一种主动性体现的判断,可以参见:周丕启:《大战略分析》,上海人民出版社2009 年版,第230 页。以及Aaron Friedberg, The Weary Titan: Britain and the Experience of Relative Decline, 1895-1905. (Princeton university press. 1988), pp. 209-291.

(一) 何谓战略收缩?

沃尔特·李普曼(Walfer Lippman) 认为国家外交政策需要保持盈余,用以平衡国家对外承诺与国家能力,此是指国家需要在实现对外战略目标所需要的资源与可承担的成本间做出判断,一旦国家的战略雄心超过了可用资源则会出现“李普曼缺口”:即一种入不敷出后的脆弱状态。⑥保罗·麦克唐纳,约瑟夫·培伦特 著,武雅斌 郭晓梦译:《霸权的黄昏:大国的衰退和收缩》,法律出版社2020 年版,第2 页。而脆弱的国家将成为其他国家的攻击目标,所以国家需要通过收缩自身对外战略的雄心与诉求来避免陷入“李普曼缺口”的脆弱状态,即便无法阻止他国的挑战,但通过战略收缩可以减少盲目的外交政策资源投入所带来的负面效应,将战略资源投放在核心利益关切上,从而维持自身的竞争能力,为再次复兴提供空间。“李普曼缺口”首先解释了国家过度扩张走向衰亡的现象,也同样启发了对于国家弥合、规避缺口出现的战略收缩的研究。①关于大国过度扩展陷入“李普曼缺口”而走向衰亡的历史,参见:明克勒 著,程卫平译:《帝国统治的逻辑》,社会科学文献出版社2021 年版,第166-170 页。

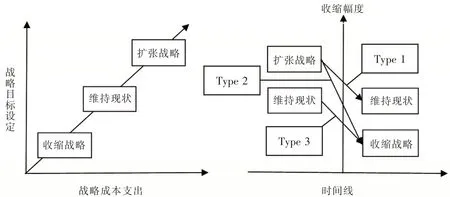

而战略收缩需要从时间与空间两个层面来进行辨析。②关于战略研究中对于时间维度缺失的批判与反思,参见:徐进:《时间维度与战略目标》,载《国际政治科学》2021 年第1 期,第1-23 页。秦立志:《窗口预期与崛起国应对战略透支风险的启示》,载《世界经济与政治》2021 年第11 期,第96 页。首先在空间的静态维度上必须考虑到与战略收缩相对立的两种非收缩情况:一是维持现状,即维持当前国家的军事部署、战略资源分配和安全责任承诺;二是战略扩张,即指寻求进一步扩大自身海外利益、寻求改变地区秩序甚至寻求建立世界霸主地位在内的进一步的帝国主义式扩张行为。前者意味着战略成本与国家雄心的维持不变,国家希望长期维持自身已获得的外部利益与地位;而后者则意味着国家对外战略目标与成本支出的进一步上升。因此在国家大战略状态的定位中,三者在战略成本支出、战略目标设定有着明显的差异(见图1)。在静态上,战略收缩状态是相对于维持现状与战略扩张而言的,当一国不再寻求在某一方面的现状维持或扩张性政策,而是降低了这一方面的战略存在,从而展现出战略目标的降级与战略成本的下降或优化使用,即呈现出明显的战略收缩状态。

图1:战略收缩的空间-时间区分

其次,在时间维度上判断一国是否属于或出现战略收缩,必须要从时序上明确该国此前的对外战略状态,如果缺失此前对于国家战略的判断,也就无从谈起当前战略是否属于收缩。③刘博文:《崛起国的战略收缩缘何逆转——以日本(1920—1927)和苏联(1953—1960)为例》,载《外交评论(外交学院学报)》2020 年第1 期,第96 页。对于不同的国家类型而言,其战略收缩的时序性调整也有所差异。在此处,本文对于“战略收缩”与“收缩战略”进行区别,“收缩战略”是指一种消极防御的静态姿态,而非“战略收缩”所强调的动态调整;而就现实中来看,霸权国的战略收缩意味着通过放弃海外承诺来削减不必要的外部成本支出,是一种从维持现状转向收缩战略的过程(即图1:Type 3);而对于崛起国而言,其崛起初期往往奉行对外扩张性政策来获取外部声望与安全收益,其战略收缩往往表现为改变自身扩张性战略而转为维持现状战略或收缩战略(即图1:Type 1或Type 2)。而从静态与动态审视收缩时即分别构成两种表述——静态层面的收缩战略与动态层面的战略收缩,本文在此处主要关注的是崛起国为何在崛起过程中出现下调战略的“目标-成本”的调整过程,因此则需要统筹观察战略调整在两个层面的现象。

同时,还需要注意到霸权国战略收缩与崛起国战略收缩的过程差异,这主要体现在两者的收缩程度上。战略收缩的程度则主要取决于由战略调整幅度与调整时间所构成的相对比率。①Kyle Haynes, Decline and Devolution: The Sources of Strategic Military Retrenchment. Interna⁃tional Studies Quarterly, 2015, Vol. 59, pp. 493-494.在确定的时间内国家在持续性的扩张政策之后选择暂停扩张政策而维持现状,也有国家在难以维持某一地区秩序时选择放弃维持现状的政策而退回国内,这都属于有限状态下的收缩战略;而也有国家在扩张战略之后选择退出/放弃对于某一地区或事务的安全责任,则呈现出急剧的收缩状态,此类收缩程度则明显强于前两者;同理,在国家进行相同的战略调整背景下,其实现战略调整的时间越短,则战略收缩的程度则越大。由此可以得到比较战略收缩程度的公式:

由此,可以从战略序列调整时序、成本支出与目标设定三点出发明晰不同类别的大战略是否属于收缩战略或者正在处于战略收缩的状态。①关于学者对于大战略的类型化区分参见:罗伯特·阿特著,郭树勇 译:《美国大战略》,北京大学出版社2005 年版,第106 页。

首先,战略收缩是基于时序性的战略调整。战略收缩必须是基于动态时序性上的差异性、长时段观察,即一个国家早期是扩张性战略而在某一时间节点后呈现出稳定的维持现状战略或收缩性战略,或一个国家早期呈现出维持现状战略而在某一节点后呈现出战略撤退的收缩性战略时,我们才可将其视为出现了大战略收缩的调整现象。举例来讲,我们并不能将离岸平衡战略、克制战略直接视为收缩战略,而必须将其放置于美国冷战后的自由主义霸权战略之下,才可以将其视为对此前的美国大战略的收缩调整。

其次,则是战略收缩需要符合“目标-成本”维度上的目标设定降级以及成本的削减或优化使用。其一,战略目标设定的降级主要体现为收敛国家的战略目标,调整过高的战略目标意味着缩小目标所含括的威胁范围、重新明确国家安全的核心范围。②周丕启:《大战略分析》,上海人民出版社2009 年版,第251 页。如19 世纪末的法国通过法绍达危机中对英国让步、调解美西战争以及在非洲殖民地上的让步实现与意大利的和解等举措,降低了外部威胁数量,使其得以应对德国这一核心威胁。其二,战略成本削减与优化调整是国家有限战略资源运用的核心问题,既需要增加可调动的资源储备,也需要减少不必要的资源损耗。③“开源节流”的表述也可被视为内部政策与外部政策的不同调整,参见:保罗·麦克唐纳,约瑟夫·培伦特著,武雅斌郭晓梦译:《霸权的黄昏:大国的衰退和收缩》,法律出版社2020 年版,第20-26 页。诸如在国内削减军费开支、改革国内机构、增加社会福利与市场经济活力等均属于国家战略收缩时期的“开源”行为;在外部选择性撤回海外军队、支持边缘地带的冲突降解以避免危机升级、向盟友转移自身的非本土防御义务等均属于成本“节流”的典型手段。

最后,战略收缩需要对国家大战略做出整体性判断,而非片段性的侧面评估。战略收缩并不意味着国家对外战略的全面撤退或者让步,战略收缩的本质在于降低成本,放低雄心的同时更好地将资源集中于关键战略领域中来,即国家放弃不必要的战略支出而转向将资源相对聚焦投入到某一大国竞争领域中来。如拿破仑时代向美国廉价出售路易斯安那州的行为,其实质是为了筹措军费支持其帝国在欧洲的全面战略扩张与霸权政策,因此即便其放弃了部分安全承诺,却并没有降低其对外战略竞争规模与烈度,因此并不能将1803 年的法国视为收缩的案例。因此,在对案例进行是否属于战略收缩的判断时,需要对案例进行全面性考察,审视其是否整体性地降低了对外部战略目标的雄心以及实现了既有战略资源的再度有效分配。

总之,作为克服“李普曼缺口”的战略收缩是国家在评估当前自身战略偿付能力的基础上,进行缩小战略雄心、削减成本开支的整体性动态调整过程,并且收缩程度/内容(削减雄心与开源节流)和时间维度相匹配;战略收缩不同于具体的大战略类型,绝非美国大战略的专利,这一现象反复出现在国际关系史中,或成为崛起进程中缓急相济的佳话,或成为衰落霸权维持自身优势的苦口良药。①笔者在此并非认为收缩必然成功,国家收缩当然存在失败的可能,但成败与否受到多重因果复杂性的影响,因而本文在此不予讨论,而仅仅关注收缩这一战略调整现象的内部形成问题。

(二)战略收缩的国内政治逻辑

正如前文所述,战略收缩是国家评估自身战略偿付能力的基础上进行的战略调整,而正如费尔伯格所指出的,“外部冲击只是(衰落国家战略调整的)必要部分,并不能充分解释收缩的形成,在这一过程中‘个体代理’(即个体自主性)尤为关键”。②Aaron Friedberg, The Weary Titan: Britain and the Experience of Relative Decline, 1895-1905.(Princeton university press. 1988), p. 291.换而言之,外部变化是解释衰落国收缩现象的必要不充分条件,但并不意味着这一条件同样可以解释崛起国的战略收缩现象。因为对于崛起国而言的外部冲击——即“崛起困境”中的外部压力,始终伴随着崛起国的崛起进程,并且从反面来讲,国际无政府体系同样对于崛起国也存在鼓励扩张的体系诱因;③国际无政府状态推动国家选择扩张是进攻性现实主义的圭臬,参见:约翰·米尔斯海默著,王义桅 唐小松 译:《大国政治的悲剧》,上海人民出版社2014 年版。因而外部因素对于崛起国是一定的常量存在,并且受到国家决策集团主观判断与解释的影响,进而无法完全解释崛起国的战略调整现象。①正是由于崛起的外部压力存在是一种常量,而与此同时崛起国的崛起进程无法停止,所以才会出现所谓的“崛起困境”。参见:孙学峰:《中国崛起困境:理论思考与战略选择》,社会科学文献出版社2011 年版,第28 页。这就使得我们回答崛起国的战略收缩起源必然需要回到国内政治视角中,将崛起国内部的政治机理纳入到战略扩张与收缩研究中,才可能准确地解释崛起国调整扩张政策而出现战略收缩的关键成因。

大国崛起本质上是国家有效运用自身军事与政治手段来实现国家向外部延展自身影响的进程,推动国家对外战略的调整则必然涉及国家对于自身政治与军事力量的权衡。而国内政治中的官僚机构中的精英团体及其结构、国内社会经济状况则构成了权衡政治与军事力量的主要约束条件。此前研究中,学者多利用官僚政治视野下的精英凝聚力与精英共识这两类变量来解释国家决策过程,但事实上两者都不足以明确国家的自身偏好。②精英共识仅提供了对于精英间偏好相似性的衡量;而凝聚力也并不能说明精英团体的外部政策偏好。精英共识更多意指的是精英在某一方面的共识,即局部共识;施伟勒在论证制衡不足现象时也指出只有制衡共识才能支持制衡行为的出现,其他的共识或没有共识将致使制衡缺失。而这也就意味着施伟勒无法解释制衡共识的起源,而只是将其归因于战略背景等一系列因果复杂性环境中。此外,正如我们可以像施伟勒一样预期分裂的精英不会出现制衡,但却无法期待凝聚的精英一定出现制衡。所以精英凝聚力、精英对某一事项的共识往往必须同时出现才构成判定国家行为偏好的必要不充分条件。参见:兰德尔·施韦勒著,刘丰译:《没有应答的威胁》,北京大学出版社2015 年版,第52-71 页。

崛起国家主动选择战略调整往往是基于“意愿—能力”两个维度的考量,意愿维度影响国家对外决策的认知起点,而能力维度则影响着国家对外战略的执行能力。两者所驱动的战略收缩分别意味着国家在决策认知层面不再寻求战略扩张,或者国家对于社会资源的汲取能力到达了边界,进而无法继续执行国家扩张型战略。而这就构成了本文所需要考察的核心猜想,即崛起国选择战略收缩是基于缺乏“继续扩张”意愿的逻辑还是基于缺少“维持扩张”能力的逻辑?本文在此主要使用崛起国内部的军政关系以及国家汲取能力来判断崛起国对外战略的意愿选择与能力逻辑,这是因为国内军政关系与国家汲取能力分别作用于国家对外战略中的意愿形成过程与战略动员能力,即国家意愿与国家能力两个维度。

首先在意愿维度上,一般认为国家在对外战略中的武力使用上存在两种截然不同的“政治—军事”手段的偏好权衡:即军事黩武主义与军事保守主义。前者代表了短期内的迅速决策,而非长期的审慎争辩,并且更为偏好于武力手段来解决外部争端的倾向;后者则代表了精英内部对于审慎应用军事、暴力等手段的认识。而国家对于两种武力使用的偏好取决于内部的军政关系,熊彼特(Schumpeter)在解释帝国形成时期的国家扩张行为中就注意到了军政关系对于国家外交行为的影响,认为军人阶层在完成国家建构的任务后,为了保持在社会中的政治特权与声望就会转向鼓吹、推动国家进行边缘地带的军事扩张来获得民众的支持,从而形成帝国主义扩张政策。①Joseph Schumpeter, Imperialism and Social Classes: Two Essays, trans. Heinz Norden, (World Press, 1968.)拉斯韦尔(Lasswell)与斯奈德(Snyder)也同样认为国家内部军政关系影响国家对外战略,即在国家面临外部威胁时,脆弱的文官控制将使得国家出现军队组织将自身立场压制于文官之上,进而使国家形成使用武力或进攻战略的倾向。②Harold D. Lasswell, The Garrison State, American Journal of Sociology, Vol.46, No.4, 1941,pp.455-468. Jack Snyder, Civil-Military Relations and the Cult of the Offensive, 1914 and 1984, Interna⁃tional Security, 1984, Vol. 9, No. 1, pp. 108-146.因此,大国崛起时期内部的军政关系对外交战略选择形成了重要影响。③经典军政关系研究往往由比较政治学所主导,很少观察到这一因素在大国崛起与衰落过程中的对外决策影响。参见:塞缪尔·亨廷顿:《军人与国家:军政关系的理论与政治》,中国政法大学出版社2017 年版。而国际政治研究的学者尽管同样极为重视军事力量在战争与和平中的作用,但却将武力视为国家间等质个体的单一手段,因此并没有讨论国际环境中使用武力的内部政治与社会起源。因此,两种研究视角存在着一定的视野鸿沟。这一批评参见:高民政编:《国家兴衰与军政关系纵论大国崛起中的军事与政治》,时事出版社2011 年版,第36 页。在崛起国决策过程中实现稳定的文官控制对于避免崛起国陷于不断对外使用武力扩张的战略在理论上存在积极预期;而在大国崛起初期,国家内部往往存在军队能力过剩的现象,因此文官控制既可以控制军队,防止军队威胁社会内部安全,也可以防止军队能力过剩进而威胁和侵略其它国家的社会安全。④需要指出的是,本文并不期待对于军政关系理论化作出更多理论贡献,而是谋求考察崛起国军政结构来解释崛起国对外战略行为的调整现象。

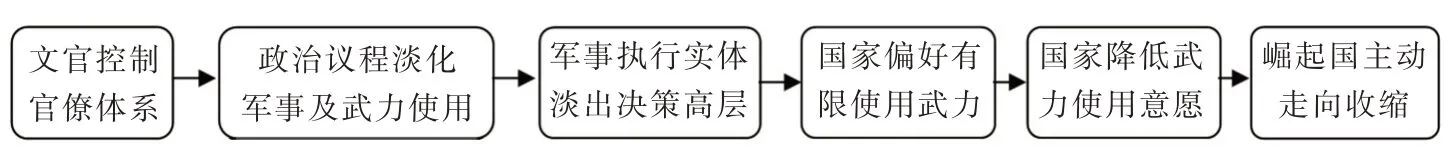

在此,本文将崛起国内部的文官控制界定为国家内部文官对于武官介入对外决策的排斥,以及面对崛起初期所出现的战略窗口保持审慎态度的现象。本文沿用了雅吉尔·利维(Yagil Levy)对于文官控制国家武力使用提出两种限制机制,一是文官集团对于武力执行组织的权力掌控,是将军事武力使用的议程排除出政治议程(去政治合法性),从而实现国家放弃对外使用武力的意愿。①Yagil Levy, What is Controlled by Civilian Control of the Military? Control of the Military vs.Control of Militarization. Armed Forces & Society, 2016, Vol. 42, No. 1, pp. 75-98.由此则可以延伸出第一类关于国家意愿的相关预期,崛起国家内部可以通过文官控制来实现国内政治的去军事化过程,从而消弭崛起国战略扩张的意愿来使得国家拒绝维持扩张型战略。

假设1:即崛起国内部存在强有力的文官控制情况下,将避免国家出现军队主导决策以及社会军事化倾向,从而促使国家拒绝延续此前的扩张型战略(见图2)。

图2:国内文官控制下的去军事化机制

其次则是基于能力逻辑的战略收缩解释,这一逻辑认为崛起国进行战略调整是由于其没有继续维持扩张性战略的能力。国家能力学说在政治学中往往被用于描绘国内政治-社会建构与治理问题,但在对外政策研究中,这一学说同样具有相当的解释力。②法利德·扎卡利亚 著,门洪华 等译:《财富与权力》,新华出版社2001 年版。国家能力可以被区分为军事能力、制度能力、行政能力与汲取能力,但在对外扩张中所优先考量的是国家对于社会层面的资源汲取能力,一国对战略资源汲取能力与使用是国家执行对外扩张战略的基础,而限制国家汲取能力的往往是国家财政制度的脆弱性以及政府对于社会层面的控制能力的低下。在均势理论研究中,米尔斯海默、柯庆生以及托利弗都强调了国家内部能力的聚集对于国家应对外部威胁的制衡能力;③约翰·米尔斯海默著,王义桅唐小松译:《大国政治的悲剧》,上海人民出版社2004 年版,第169 页。Jeffrey W. Taliaferro, State Building for Future Wars: Neoclassical Realism and the Re⁃source-Extractive State, Security Studies, 2006, Vol. 15, No. 3, pp. 464-495.而扎卡利亚的政府中心现实主义则更是直接强调了决策者一旦认识到政府权力的增长则会转向相对扩张性的政策。崛起国家在面对外部威胁挑战时,没有进一步激化矛盾而选择调整自身目标设定与削减成本的收缩策略,这一现象或许也是由于其缺乏相应的国家能力。斯考切波(Skocpol)就曾经指出,“忠诚且有技能的官员与丰富的财政资源是国家有效追求各类目标的基础。”④彼得·埃文斯、迪特里希·鲁施迈耶、西达·斯考切波著,方力维等译:《找回国家》,生活·读书·新知三联书店2009 年版,第21 页。这一点也同样存在于施伟勒(Schweller)对于国家霸权地位追求的判断中,即“一个国家的自然禀赋要么允许、要么阻止其拥有对霸权地位的现实主义抱负”。①兰德尔·施韦勒著,刘丰译:《没有应答的威胁》,北京大学出版社2015 年版,第122 页。因此,与意愿逻辑不同的是,能力逻辑更侧重于一种条件约束下国家的“被动”性自主决策,但这与本文强调由内部政治看待自主性的战略收缩并不矛盾,能力不足的国家主动权衡对外战略的“成本-收益”的行为本身也是自主性的体现。

鉴于国家能力学说中关于能力界定的维度与范畴有相当程度的灵活性以及无法穷举性,②关于国家能力的相关界定问题,可以参见:王仲伟、胡伟,《国家能力体系的理论建构》,载《国家行政学院学报》2014 年第1 期,第18-22 页。本文在此主要关注的是崛起时期国家对于社会层面的资源汲取能力以及军事动员能力,两者直接关系到国家是否有能力继续维持崛起初期的扩张性对外战略。此外,两者也具有一定的可转换关系,如米尔斯海默(Mearsheimer)就曾指出财富是军事权力的基础,但并不能将财富与军事权力相等同。③约翰·米尔斯海默著,王义桅译:《大国政治的悲剧》上海人民出版社2004年版,第72-82页。因此,本文对于两种能力均进行相应考察,并根据具体案例进行判断是否呈现出国家扩张性能力不足的情况。

本文延续传统意义上的汲取能力概念,将国家的资源汲取能力界定为国家从社会中获得相应的经济物质资源支持与社会总体经济产值的比值,即国家汲取能力是相对于自身全部社会基础而言的,是一个有限区间、内部性的概念而非一个无限区间的、外部性的概念。因此,本文将通过考察崛起国国内财政制度、税基以及最终的财政收入水平等来判断国家的资源汲取能力。此外,本文同样将国家军事动员能力定义为国家在进行战略安排时所拥有的常规与潜在的军事力量,其主要用于达成某种外部性政治目的、执行武力攻击或强化威慑能力以及进行强制外交等等。因此本文也需要考察案例中国家崛起时期所维持的常规军队水平以及国家战争资源储备等情况来审视国家军事动员能力。

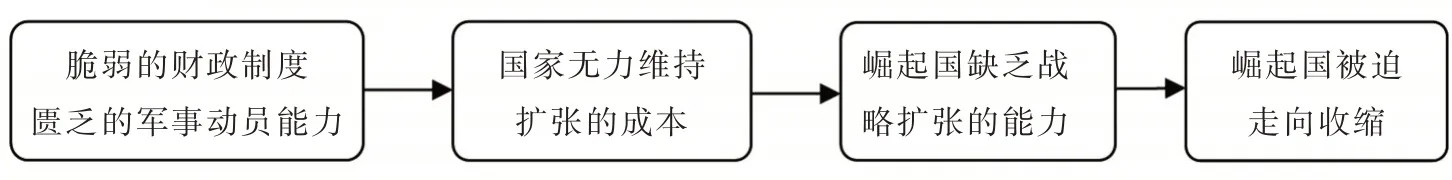

假设2:崛起国内存在脆弱的汲取能力与动员能力的情况下,国家无法维持相应的武力扩张成本,因而放弃此前的扩张型战略(见图3)。

图3:国家能力不足约束下的收缩机制

此外,一国战略文化、领袖人格以及战略调整时期的社会舆论都对国家战略收缩的意愿与能力逻辑存在不可忽视的促进或约束作用。为明确地判断和检验崛起国在选择战略收缩时是在遵循能力不足的逻辑还是自身意愿的逻辑,本文仅关注崛起国国内军政关系以及国家能力汲取方式两者对战略收缩的单向性影响,而不进一步讨论两者在不同情况下的交互情况。①事实上,两者直接关系到国家战略的目标偏好与执行能力,即意愿与能力本身,两者在“强弱”二分的逻辑下存在四种组态,但本文研究设计的目的是为了判断崛起国家存在自主战略收缩的意愿存在、用以驳斥“修昔底德陷阱”话语陷阱,因此并未进一步展开更为深入的类型化研究。

四、案例分析与理论延展

近现代史中,德国、日本、苏联都在崛起时出现过战略收缩现象。既有研究也指出,在古代中国同样有通过设置合理崛起边界与目标从而规避域内大国战略遏制的史实。②关于崛起国出现战略收缩的相关判断,也可以参见:刘博文:《战略收缩时期大国竞争的印象管理》,载《国际政治科学》2022 年第1 期,第38-85 页。王震、高程:《崛起国对外策略中的大国与周边》,载《国际政治科学》2020 年第1 期,第90-129 页。本文选择内外部背景各不相同的两个崛起大国战略收缩案例,即1871-1888 年的威廉德国以及古代中国在五代十国乱局中崛起的北宋王朝来进行案例对比,基于求同法中最大差异化的原则进行异时性共性比较。

首先需要判断两个崛起国进行战略调整是否属于收缩现象,以及其战略调整时是否存在外部收益。从战略收缩的判定上讲,1864 年普鲁士向石勒苏益格-荷尔斯泰因地区出兵、1866 年向奥地利宣战、1870-1871 年普法战争和最终德意志帝国的建立都象征着帝国雄心的高涨。1871 年德意志帝国的崛起、建立的欧洲霸权地位引起了其他国家的恐慌。尽管大多数大国承认德意志帝国的统一,但其他国家并不能确定普鲁士在取得了1864 至1871 年间三次统一战争的胜利之后是否会就此满足,而俾斯麦对于修正自身战略目标也作出了明确表态,即“我们已经吃饱了”。①克里斯托弗·诺恩著,陈晓莉译:《俾斯麦:一个普鲁土人和他的世纪》,社会科学文献出版社2018 年版,第255 页。此后的德国并未进一步扩大其在欧洲的战争,而是选择积聚实力。德国在普法战争的胜利使之获得了大量的战争赔款,德国迎来了名副其实的经济繁荣。生产力的上升带来了煤钢需求的急剧增长以及现代船舰建设速度的加快,这也使得大多数德国人对德国海军舰队建造的加强感到欣喜若狂。②关于1870-1871 年德国经济繁荣历史的解释可以参见:Understand the economic boom in Germany during 1870-71, Encyclop?dia Britannica, https://www.britannica.com/video/179953/Overviewboom-Germany.显然,这一时期的德国更多地将战略资源用于扩大内部生产而非此前的军事扩张。

从外部收益预期来看,这一时期的德意志帝国加紧在世界范围内的殖民行为,其对外战略具有明显的扩张性、修正性。③杰克·斯奈德著,于铁军译:《帝国的迷思》,北京大学出版社2007 年版,第88 页。普法战争后虚弱的法国、在第二次石勒苏益格战争中已经无法保护丹麦盟友的英国都意味着19 世纪70 年代的德国在欧洲大陆存在明显的外部收益预期。但在社会层面的扩张诉求与外部明显的收益预期下,却出现了在1871-1888 年近二十年时间内,德国对于现状的维持与在扩张问题上表现出克制。由此可见,威廉一世后期的德意志帝国在存在外部收益预期的前提下形成了明显的战略收缩。

而北宋王朝建立时期同样进行了战略收缩的调整。④对于北宋王朝初期是否属于战略收缩存在明显的学术争议,历史学中往往认为北宋初期对北部辽王朝以及北汉的积极防御政策是一种战略克制与相对收缩,而部分国际关系学者认为北宋初期尽管实现了梯度性战争安排,但造成了大量的资源浪费与财政亏空,属于过度扩张造成的“战略透支”。前者观点可以参见:曾瑞龙著:《经略幽燕宋辽战争军事灾难的战略分析》,浙江大学出版社2019 年版。后者观点可以参见:张一飞:《中国战略文化中的“战”与“和”:“自修”文化的两种战略选项》,外交学院博士论文,2018 年10 月。公元960 年北宋王朝代后周而自立,成为中原地区屈指可数的新兴崛起势力,此后北宋于公元964 年、965 年、970 年先后消灭南平(荆南)、后蜀、南汉三国,并且于公元975 年击败了势力较为强大的南唐。北宋王朝在建立初期扩张顺利的情况下,其在兼并西南割据势力之后却与西南地区的大理、交趾达成和解并划定国界,放弃对西南地区的次要对手的战略竞争,从而降低了自身外部战略竞争的强度并调整了竞争的目标,转而将大量的精力用于攻灭主要竞争对手南唐以及兼并吴越与福建、漳泉等地的地方势力,使其“纳土”投降宋朝,并且在此过程中始终保持对北部北汉政权以及辽王朝的战略收缩态势。此后,北宋在兼并北汉过程中依然保持了对于契丹、党项势力的收缩态势,最大程度将战略目标(雄心)限定在有限的范围内,并保持了战略资源的有效配给,同样属于明显的战略收缩案例。

诚然,北宋的战略收缩是在极大的外部收益预期下完成的,后世史家对此颇有微词。王夫之认为北宋太祖时期南方政权涣散,根本没有任何抵抗能力,“先南后北”的收缩战略只会造成“天下已收其八九,而将卒之情胥涣矣”。①王夫之:《宋论》卷一,中华书局1964 年版,第2-20 页。并且此时的辽王朝正值穆宗、景宗时期,其内部政争剧烈、军事实力下滑,宋太祖更是直言“其(辽)精兵不过万人”,即便以绢募兵而战也“止费我三百万匹绢”。②李攸:《宋朝事实》卷二〇《经略幽燕》,商务印书馆(台北)影印文渊阁四库全书本1986 年版,第608 册,第231-232 页。由此可见,此时期的北宋是拥有完成对北方战略扩张的收益预期的。

(一) 1871 年后威廉一世后期的德国战略收缩的形成

普法战争的胜利标志着德意志第二帝国的建立,1871 年的德国被欧陆传统国家视为对欧洲均势体系的最大挑战与威胁。但是在1871 年之后,德意志第二帝国并没有像历史上新生的欧陆霸权去寻求扩大自身的海外殖民地以及寻求霸权国所应得的政治声望,反而保持了相对程度的克制。斯奈德就曾指出,1870 年-1890 年之间德国总体上推行的是防御性与合作性政策,而这样的对外政策缓和了形成潜在敌对性联盟的危险。③杰克·斯奈德著,于铁军译:《帝国的迷思》,北京大学出版社2007 年版,第74 页。德意志选择收缩自身外部扩张的雄心,一方面是受到复杂多变的外部环境的影响,即英法等国逐步地将德国视为安全威胁,其面临愈发严峻的安全压力;另一方面,也与其国内政治因素有着紧密关系。本文这一部分主要通过国内政治视角考查1871 年普鲁士赢得普法战争之后,为何没有继续寻求扩张自己的霸权。

首先,就德意志第二帝国内部的文官控制体系而言,其属于亨廷顿(Huntington)笔下典型的客观文官控制体系,即军事力量的自身职业化,在国家放任军队自由管理政策和战略的同时,防止其参与政治。德国建立的军事职业主义下的文官控制体系,很大程度上使得军官不会过问政治事务,军事权威仅仅提供对于战事的职业建议而不会对政治或者战略安排做出过多干涉。亨廷顿认为德国军官很少鼓吹战争,而是将其作为政策失败的最后方式。尽管其海军力量长期鼓吹对外战争与帝国主义政策,但陆军军官却对此不以为然。①亨廷顿著,李晟译:《军人与国家:军政关系的理论与政治》,中国政法大学出版社2017 年版,第87-111 页。然而这却是对于德国国内军政关系几近片面的解读,事实上军方始终对于对外扩张有着强烈偏好。

早在普鲁士的帝国统一战争时期,俾斯麦为首的文官对于帝国武力扩张就始终保持了相对的审慎态度。如1865 年普奥战争前夕,普鲁士总参谋长毛奇在5 月的一次内阁特别会议上就曾声称,普鲁士军队已经做好了同哈布斯堡皇朝战斗的准备,而国王威廉也表达了使用武力的意愿,然而俾斯麦却表达了迟疑。②克里斯托弗.诺恩著,陈晓莉译:《俾斯麦∶一个普鲁士人和他的世纪》,社会科学文献出版社2018 年版,第138 页。而在1866 年普法战争前期,同样的剧情再次发生,普鲁士军队寻求主动性军事扩张,毛奇甚至做好了相关的战争准备,但是俾斯麦却否决了前者发动预防性战争的想法。③弗里茨·斯特恩著,王晨译:《金与铁:俾斯麦、布莱希罗德与德意志帝国的建立》,四川人民出版社2018 年版,第176-177 页。但这并不意味着俾斯麦向往和平,其否决使用武力的提议不能被视为其反对与法国开战。事实上,三次统一战争期间,俾斯麦使用毛奇所统领的武装力量执行政治目的,一旦完成目的就停止使用武力;而军队与政治家的利益诉求常常相互冲突,作为行政首脑的威廉一世却时常偏袒作为政务家的俾斯麦的战略安排。如在普法战争期间,毛奇曾试图拒绝俾斯麦等文官对于军事计划的干预,并且试图干涉战后政治安排,这些行为均被德皇与俾斯麦阻止。④Michael Epkenhans, Bismarck, Wilhelm II., and German Military Leadership, Journal Of Mili⁃tary And Strategic Studies, Vol. 13, No. 1, 2010, pp. 45-46.正如历史学家布莱恩·邦德(Brian Bond)所指出的,俾斯麦战争“是克劳塞维茨著名的关于战争是一种政策工具的公理的近乎完美的例子……这主要是由于俾斯麦的治国之道下,战争受到政治的严格控制,这给胜利者带来了持久的政治利益。”⑤Brian Bond, The Pursuit of Victory: From Napoleon to Saddam Hussein (Clarendon Press,1998), p. 49.这一时期俾斯麦利用战争作为国家政策,实现了控制战场上的成功所产生的扩张欲望。①Roger L. Ransom, Gambling on War : Confidence, Fear, and the Tragedy of the First World War (Cambridge University Press, 2018), p. 44.

其次,1871 年后德国民族主义上升,民众认为帝国的建立是崛起的开始而不是结束,他们敦促帝国应该通过寻求进一步扩张来巩固1871 年初步实现的“部分统一”。②James Retallack, Imperial Germany, 1871-1918 (Oxford University Press, 2008), p. 25.而作为帝国杰出军事统帅的毛奇则更是始终支持对法国与俄国的预防性战争,并且认为这是保障德国国家安全的必要手段,而社会中的中产阶级也同样弥散着鼓励扩张与使用武力的气息。③Gordon Alexander Craig, The End of Prussia: The Curti Lectures (University of Wisconsin Press, 2003), pp. 53-55.事实上,德意志第一帝国政治框架下,军队的指挥权在皇帝手中,军队领袖(如军事内阁、总参谋长、普鲁士战争部和战争部长)直接向德皇负责,不受政府和政治的操控,但其无法触犯或损害俾斯麦的权威,这是由于后者的权威来自于德皇本人。帝国宪政体制下军事权威被严格地限定在有限的军事指导意见领域内,无法染指首相与外交部所主导的对外战略领域。另外,诸如总参谋部、陆军部、海军部之间则形成了显著的竞争关系,老毛奇所主导的陆军部更是完全受到俾斯麦主导下的文官控制。因此,这一时期的德国在对外战略上,呈现出明显的由帝国首相俾斯麦、帝国议会等文官集团进行决策的特征,作为军事职业化的德意志陆军、海军并没有介入到帝国对外战略的议程中来。俾斯麦在回忆录中表示,“总参谋部及其长官们总是被迷惑以致于危害到和平,这一事实的原因在于制度的必不可免的精神。我不能否定这种精神,只不过是由于皇帝的政策缺乏眼力和不能抗拒狭隘的和不符合宪法精神的影响,这种精神在这样的君主统治下才变成了危险的东西。”④奥托·冯·俾斯麦著,山西大学外语系译:《思考与回忆》(第二卷),东方出版社1985 年版,第72 页。

此外,“战争在望”危机一直被视为俾斯麦鼓动战争的印证,但俾斯麦与这场危机并不存在直接的关系,这场危机的导火索是德国公众舆论对于法国军队扩张与军制改革的过激反应,俾斯麦虽然没有明确表达对于德国国内不满的反对,但却始终明白德国不可以在这场危机中陷入战争,因为这一场战争很有可能给法国以及其背后的英俄两国削弱德国的机会,所以其无意因此与法国开战。①埃伯哈德·科尔布著,张丽译:《贝克德意志史·俾斯麦》,广西师范大学出版社2021 年版,第104-106 页。相反,毛奇却相信,“144 个新营意味着法国的战斗秩序将增加14.4 万人”,并依据这个毫无根据的结论开始考虑预防性战争。②埃克著,启蒙编译所译:《俾斯麦与德意志帝国》,上海社会科学院出版社2014 年版,第236 页。1875 年4 月,他问国家自由党议员约翰内斯·米奎尔:“如果军队在今年年底前发动进攻,国家将如何应对?”并带着悲观的兴致补充说,“今年的兵力将比两年后少10 万人”。③关于老毛奇预防性战争的主张可以参见:W. Kloster, Der deutsche Generalstab und der Präventivkriegs-Gedanke (Stuttgart, 1932), pp.6-19. Winifred Taffs, Ambassador to Bismarck, Lord Odo Russell: First Baron Ampthill (Frederick Müller, 1938), p. 89.而尽管俾斯麦在这场危机中没有做出令外界满意的答复,但“他从未考虑过接受参谋长关于采取预防行动的建议。正如我们所看到的,首相从不相信预防性战争。……即便在他看来,法国军队的扩张是危险的,必须加以制止。”④Gordon A Craig, Germany, 1866-1945 (Oxford University Press. 1978), p. 108.

最后,更为明显的例证是1885 年的保加利亚危机。此间德国高级军官鼓动奥地利与俄罗斯开战,其中作为老毛奇副手的瓦尔德将军一度试图在保加利亚危机中干涉外交政策,在此次危机中极力鼓动奥地利向俄国开战,从而扩大德国在巴尔干的军事收益。⑤关于瓦尔德在保加利亚危机中的角色与行为,可以参见:Gordon Alexander Craig, The Pol⁃itics of The Prussian Army(Oxford University Press, 1964), p. 266.而这一预防性战争心理,引起了俾斯麦的警觉并迅速作出了反应。在给驻维也纳大使的一份威严的信件中,他敦促奥匈帝国大使应该明白,根据1879 年的(德奥)双重同盟,德国只有在其盟国受到俄国的攻击时才有义务支持它,并且提醒奥匈皇帝“我无法避免这样的印象,”他写道,“维也纳某些军事圈子的目的是扭曲我们的联盟……我们双方都必须注意,向我们的君主提供政治建议的特权不会从我们手中溜走,而转移到总参谋部。”⑥Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Die Große Politik der europäischen Kabinette 1871-1914, VI, pp. 67-69.也可参见: Gordon A Craig, Germany, 1866-1945 (Oxford University Press. 1978),p. 134.并且俾斯麦威胁毛奇与军事内阁首脑阿尔贝狄尔,战争将是鲁莽的,并告诫后者如果有进一步的干涉,他将不负政治责任。而到12 月底,毛奇则向俾斯麦保证军方无意干涉其外交政治权力范围,而这一次军方试图接管外交政治权力的行动以完全消弭而告终,也由此平息了保加利亚事件。①Gordon A Craig, Germany, 1866-1945 (Oxford University Press. 1978), p. 134.

由此可见,1871 年后的俾斯麦为首的文官集团对国家的战争诉求实际上起到了控制作用。在这一时期,军事权威无法干涉对外武力使用的决策,在1871 年后的德意志帝国政治议程中,军队的扩张诉求被文官集团排除出核心决策事项。但不可否认的是,普鲁士统一德意志之后的文官控制体系并不是稳定的。相反,其极大程度上依赖于俾斯麦与威廉一世的政治联盟,只属于德皇的军事指挥权很少交由陆军部、参谋部染指,德皇由此成为核决与平衡军事与外交两个领域的中枢。②威廉森·默里,麦格雷戈·诺克斯,阿尔文·伯恩斯坦编,时殷弘译:《缔造战略:统治者、国家与战争》,世界知识出版社2004 年版,第257-258 页。但遗憾的是,俾斯麦的继任者并没有像俾斯麦一样参与军事决策,反而屈从于军方压力,③威廉森·默里,麦格雷戈·诺克斯,阿尔文·伯恩斯坦编,时殷弘译:《缔造战略:统治者、国家与战争》,世界知识出版社2004 年版,第256-257 页。脆弱的文官控制体系在威廉二世上台后迅速走向崩溃。④1883 年德意志帝国内部出现了关于军事政策决策的宪法争执,军队内部剔除了唯一的对议会负责的陆军部的权力,总参谋长获得直接觐见皇帝的权力,陆军大臣的人事任命权也转交给军务内阁,军队对于国家政治与对外武力使用的决策合法性上升。1889 年“皇家大本营”军事机构设立,直接觐见皇帝的军官人数扩大到40 余人,军队对于皇帝的影响力明显上升。在1890 年社会民主党获得选举多数席后,军方在威廉二世的同意后下达了对社会民主党的监视命令,军方进一步拥有了干预政党政治的权力;1899 年的一项帝国敕令直接明确地方军事指挥官可自行挑选适当时机取代文职当局,部署武力镇压平民,并中止对公民自由的宪法保障。参见:威廉森·默里,麦格雷戈·诺克斯,阿尔文·伯恩斯坦编,时殷弘译:《缔造战略:统治者、国家与战争》,世界知识出版社2004 年版,第259 页。因此,德意志第二帝国在1871-1888 年之间的文官控制下并没有完全实现去军事化过程的制度化,而仅仅是由于俾斯麦个人这一特例形成的短暂现象。⑤亨廷顿指出这一现象是一系列巧合下所形成的,德皇驾崩、俾斯麦辞职以及老毛奇的退休,致使德国出现了文官政治集团的真空现象,军事权威趁机进入决策核心圈,毛奇的继任者瓦德西则是先发制人战争的鼓吹者。参见:塞缪尔·亨廷顿著,李晟译:《军人与国家:军政关系的理论与政治》,中国政法大学出版社2017 年版,第92-93 页。

相对于文官控制下国家意愿缺失所导致的战略收缩的解释,崛起国出现战略收缩的能力逻辑对于1871-1890 年间的德国而言却存在相当的争议。一方面这一时期的德国维持了相对其他国家的高武备水平,因此其具备相应扩张的军事能力;但另一方面,这一时期的德国却缺乏对于内部资源的有效调配能力,其不具备进一步扩张的社会经济基础。

在普法战争之前,欧洲列强相对冷静地看待1870 年至1875 年德国对法国的进攻性诉求,但欧洲无疑低估了统一战争期间普鲁士的军事实力,普法战争的结果尤其是色兰战役的胜利,粉碎了欧洲对新兴的德国军事力量的轻蔑。普鲁士军队的专业精神和效率显然使其他任何欧洲大陆强国的军事实力相形见绌。①James Retallack, Imperial Germany, 1871-1918 (Oxford University Press, 2008), pp. 23-24.另外,普鲁士统一之后的国家工业发展水平在欧洲仅次于英国,在德意志帝国存在的前20 年中,其始终被其他国家视为“潜在霸权”或“半霸权”的国家。②James Retallack, Imperial Germany, 1871-1918 (Oxford University Press, 2008), pp. 23-24.

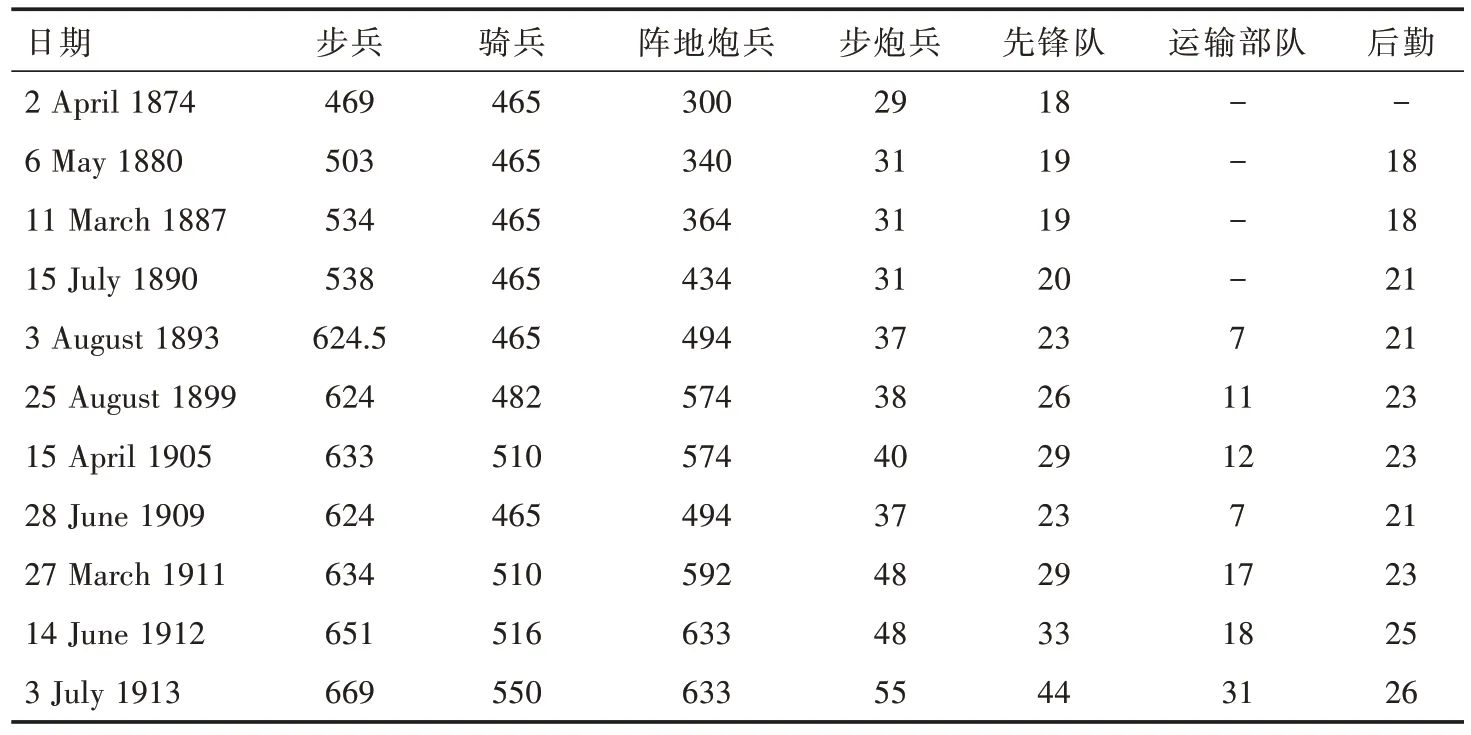

然而同时也有部分历史学家认为这一时期的德国军队并非拥有绝对实力。根据德国宪法规定,和平时期常备军的兵力占人口的1%。在1871 年(根据1867 年的人口),这一数字约为40.1 万。1874 年5 月2 日《帝国军事法》的通过代表了议会和政府之间的妥协,其基本确立了军队从1875 年1 月到1881 年12 月的实力维持水平,并成为德意志军队到1914 年7 月的基本法律基础;此一时期虽然普鲁士-德国军队拥有大量的常备方阵,但实际上这是一支动员起来人数超过一倍的骨干部队,造成了帝国现役部队的兵力几乎是和平时期应当维持兵力的两倍,因为军队吸收了大量的预备役(包括军官)。与之相映衬的,还有德意志帝国军队在1871-1888 年间对于传统作战部队的维持,以及后勤、运输部队的缺乏(见表1)。因此很难认为完成普法战争后的德国军队是否有足够的军事动员能力来维持帝国扩张。

表1:威廉德国军备扩张程度表

从反面看,对于俾斯麦政府后期的德国,其对于帝国内的资源调动与信息获取能力并不尽如人意。最为显著的是邮政、电报和铁路三个国家内部基础设施建设领域:1871 年之前帝国战争的武力努力只致使这些代表国家能力的基础设施实现了简单跨州界的部分整合,尽管其帝国很快建立了一个全德国的邮局(1871 年)以及统一的电报系统,但直到第一次世界大战之后其国内的铁路网络仍然基本不协调。②Ulrich Pfister, Jan-Otmar Hesse, Mark Spoerer, Nikolaus Wolf, Deutschland 1871, Die Nation⁃alstaatsbildung und der Weg in die moderne Wirtschaft (Mohr Siebeck GmbH & Co. K, 2021).因此,国家汲取能力不足的收缩逻辑也同样备受历史学家青睐。

但尽管史实证据表明德国存在国家能力上的欠缺,但这一现象相对持久,实际上德国国家能力状况一直延续至德国煽动一战前始终如此;国家能力缺失的情况下德国既出现了1871 年的克制,也出现了1899 年后的扩张,因此这一逻辑既不是1871 年的“突然的收缩”的充分条件,也无法证明其是德国在1871 年后出现收缩的必要原因。

(二) 北宋王朝崛起时期的战略收缩

北宋王朝作为崛起力量同样在崛起初期出现了明显的战略收缩,在崛起初期限定了有限的优先战略目标,并且实现了对于战略资源的重新配给。北宋王朝初期的文武关系对于抑制北宋的全面性扩张战略起到了关键作用,这分别体现在两个阶段的战略收缩过程中:第一是北宋对于南部后蜀、南唐等政权的兼并战争前实现对于北部势力(即北汉与辽王朝)的战略收缩;二是在完成对后蜀、南唐政权的兼并战争后,停止对西部与南部等边缘地带的武力扩张,进而转向相对的战略收缩,而完成对于割据中国华北地区的北汉政权进行兼并战争。

首先,在北宋建国初期,其主要战略竞争对手是位于西南的后蜀、南部的南唐以及北部的北汉与契丹建立的辽王朝。宋王朝开国元年的三月,辽就入侵棣州,意似在探试新王朝对辽军事行动的反应;而北汉则大搞策反,原后周大将、据守潞州(今山西长治市)的昭义节度使李筠起兵叛乱,北汉主刘筠则亲率三万大军南下,与之形成掩角之势,以相配合攻击北宋王朝;南方的淮南节度使李重进也力图联合南唐,伺机蠢蠢欲动。因此,北宋作为承继后周崛起趋势的新兴势力,面临着严峻的外部环境压力。

但崛起的北宋王朝制定了“先南后北”的统一战略,即对北部辽王朝这一霸权国相对收缩,先行统一南部割据势力的大战略。这一过程中,北宋建国初期的武官并没有参与到这一大战略决策中来,相反,以赵普为首的文官则对这一决策产生了相当程度的影响。赵普认为宋的主要任务是“削平诸国”而不是贸然与北部北汉政权以及突厥势力进行对抗,“(太祖与晋王赵光义)因与普计下太原。普曰:‘太原当西、北二面,太原既下,则我独当之,不如姑俟削平诸国,则弹丸黑子之地,将安逃乎?’帝笑曰:‘吾意正如此,特试卿尔。’”①李焘:《续资治通鉴长编》卷9,开宝元年七月丙午,中华书局1990 年版,第204-205 页。也可参见:脱脱:《宋史》卷256,列传第十五,商务印书馆1937 年版,第21 页。由此可见,在北宋初期的战略谋划中,正是魏仁浦、赵普为首的文官参与了对于北宋战略扩张进度的谋划,并且制定了对北方敌对势力相对收缩的安排。

而此后,太祖皇帝削弱相权而提高军事决策机构枢密院的政治地位,但这一军事机构并非由传统武将所执掌,而是由传统文官兼职来分割相权中的军事决策权力。北宋初创之时,赵普就被任命为枢密直学士、枢密副使等职,而后更是在建隆三年升任枢密使,这实际上形成了文官对于武将的压制局面,虽然李崇焕、曹彬等开国武将后也出任枢密使,但枢密院这一机构始终掌握在文官集团掌中,军政决策并不会受到军事将领的干涉。①陈峰:《武士的悲哀》,重庆出版社,2021 年版,第51 页。这种中央统兵制度初始目的是为了克服唐末以来节度使藩镇割据的乱象,避免政权的分裂或崩溃,但同时在文官控制的情况下也起到了相当程度对于国家战略收缩的促进作用,即武将不再能够鼓动国家滥用武力扩张,而是严格遵守文官集团制定的相应安排。

北宋伊始的政治议程中对于在北境动武的议程的排除,以及帝国制度层面的对于军事执行实体(武将)的限制都致使这一时期的北宋王朝国家偏好转向有限使用武力。期间宋太祖更是直接下诏,要求禁止民众出境盗马,从而避免与辽王朝的军事摩擦。②徐松:《宋会籍辑要》,中华书局,1987 年影印版,蕃夷一之一。宋史中对于太祖初期的对辽战略收缩的偏好做了一个表述,“太祖别置封桩库,尝密谓近臣曰:‘石晋割幽燕以赂契丹,使一方之人独限外境,朕甚悯之,欲俟斯库所蓄满三五十万,即遣使与契丹约,苟能归我土地民庶,则当尽此金帛充其赎值,如曰不可,朕将散滞财,募勇士,俾图攻取耳。’”③王辟之 撰∶《渑水燕谈录》,卷一,中华书局1997 年版,第3 页。李焘:《续资治通鉴长编》卷17,中华书局1990 年版,第436 页。这也直接证明了,宋太祖更多地希望可以通过和平手段解决北境边疆问题,并不愿意直接与契丹的辽王朝进行直接的武力对抗。包弼德也指出,这一时期的北宋国家整体偏好为强化文治与文学的兴趣,而弱化武力的地位。④Peter Bol, This Culture of Ours': Intellectual Transitions in T'ang and Sung China(Stanford University Press,1994), pp. 155-160.

由此可见,在以文制武的决策环境下,加之制度设定对于武官的挤压,使得国家偏好转向了有限使用甚至于不使用武力。王夫之认为,这一时期的北宋王朝对北部进行战略收缩是有相应历史镜鉴的,“汉高帝尝困于白登矣,至武帝而幕南可无王庭;唐高祖尝称臣于突厥矣,至太宗而单骑可使却走。夫汉与唐,未尝不偃戈息马以靖天下也,未尝不制功臣使蹲伏而不敢窥天位也。”⑤相关对宋太祖的评论内容可以参见:王夫之:《宋论》卷一,中华书局1964 年版,第2-20 页。因此,尽管王夫之极尽批评赵普“对北部收缩”的决策论调没有依据,但是也认为北宋对北部进行战略收缩的决策是正确的。⑥王晓波:《宋辽战争论考》,四川大学出版社2011 年版,第17 页。这一战略安排的效果也在《宋史》中有较为清晰的解释:“宋初,交、广、剑南、太原各称大号,荆湖、江表止通贡奉,契丹相抗,西夏未服。太祖常注意于谋帅,命李汉超屯关南,马仁瑀守瀛州,韩令坤镇常山,贺惟忠守易州,何继筠领棣州,以拒北敌。又以郭进控西山,武守琪戍晋州,李谦溥守隰州,李继勋镇昭义,以御太原。赵赞屯延州,姚内斌守庆州,董遵诲屯环州,王彦舁守原州,冯继业镇灵武,以备西夏。其族在京师者,抚之甚厚。郡中管榷之利,悉以与之。恣其贸易,免其所过征税,许其召募亡命以为爪牙。凡军中事皆得便宜,每来朝必召对命坐,厚为饮食,锡赉以遣之。由是边臣富赀,能养死士,使为间谍,洞知敌情;及其入侵,设伏掩击,多致克捷,二十年间无西北之忧。”因此,在北宋文官集团参与决策的情况下,对北部采取了积极防御的战略收缩安排,而将战略重心转至对南方势力的兼并,从而为北宋王朝的初创打下根基。

其后,宋在完成对于南部各国割据势力兼并后,北宋转而寻求对大理、交趾的战略收缩,而将战略目标转移至北部的北汉与党项政权。在对大理的战略安排上,宋太祖直接限制了武将进一步向西南扩张的欲望,“時王全斌既平蜀,欲因兵威取滇以图进于上,太祖鉴唐之祸基于南诏,以王斧画大渡河曰:‘此外非吾有也。’”①杨慎著,王文才、万光治编:《杨升庵丛书》,天地出版社2002 年版,第207-210 页。北宋没有向大理进一步扩张的内部原因并没有见著史料,但有学者认为当时北宋面临严峻的外部安全威胁而被迫收缩(南唐、北汉与辽王朝),但这一解释并不可信,因为此时北宋的北部战略安排已经初显成效,尽管后唐拥有较强的军事与财政实力,但961 年李煜就已经向赵匡胤称臣纳贡,沿袭宋的年号,表明并无威胁北宋的意图。②李煜:《即位上宋太祖表》,载蒋方编选:《李璟李煜集》,凤凰出版社2016 年版,第201 页。而对于更为偏远的交趾,北宋也采取了相对克制的战略:979 年,越南丁朝内乱,权臣黎桓阴谋篡位,邕州知州侯仁宝上奏请宋太宗请求出兵收复交趾。而面对北方与辽朝交战失利的情况,宋太宗急切地发动了这场毫无战略筹算的战争。而这场战争本身与北宋文官集团所鼓励的对西南边疆的收缩政策并不匹配,因此遭到了文官集团的集体反对,太宗时期的文官集团代表、右谏议大夫田锡引用周公、唐太宗典故劝谏太宗停止对交趾的战争,“交州未平,不足损陛下功业;交州既得,不足光陛下威声”。③赵汝愚:《宋朝诸臣奏议》(下),上海古籍出版社1999 年版,第1645 页。在奏疏的最后,田锡建议宋太宗“不务广于边鄙,唯务广于德业”,如此“远夷自然入贡,外域自然来降”。①赵汝愚:《宋朝诸臣奏议》(下),上海古籍出版社1999 年版,第1645 页。不久后,在文官集团的集体反对下,宋太宗停止了对于交趾的武力扩张,而转向此前对西南疆域的防御政策,避免了国家对边缘地带投入资源的浪费。

此后,在北宋完成对于南方的统一以及对于大理、交趾的收缩性的羁縻政策安排后,北宋将战略目标与资源重新投放到北部的北汉政权以及与辽王朝的竞争中。这一进程中,宋太祖也同样维持了对于辽王朝的相对克制,其中文官集团也扮演了相对重要的角色:在开宝二年(969 年),以魏仁浦为首的文官就明确反对过宋太祖过早向北汉扩张。“太祖密谓仁浦曰:‘朕欲亲征太原,如何?’仁浦曰:‘欲速不达,惟陛下慎之。’”②李焘:《续资治通鉴长编》卷10,中华书局2012 年版,第224 页。在974年北宋为了进一步孤立北汉,选择了与辽王朝达成“雄州和议”,即对辽王朝明显战略收缩的第一个标志。最终宋辽为了共同的利益,双方都采取了克制态度来防止冲突的升级。③曾瑞龙:《经略幽燕宋辽战争军事灾难的战略分析》,浙江大学出版社2019 年版,第106 页。此时的辽王朝已经不可能为了北汉而撕毁与宋的和约或者与北宋出现大规模的军事对抗,在此背景下,976 年11 月宋军开始分路高歌猛进地向北汉进攻,并且辽王朝并没有强烈地军事干预这一场战争。④据辽王朝的记载,辽景宗应北汉的请求,在九月曾派南府宰相耶律沙、冀王敌烈赴援;十月,北汉又以辽军击退宋师遣使前来致谢。但在北宋的有关史料中,却没有这样的记录。史学家所给出的相应解释是∶辽军的赴援仅仅是象征性的,亦带有警告宋朝要适可而止、不要图谋幽燕的暗示。参见:王晓波:《宋辽战争论考》,四川大学出版社,第22-23 页。事实上,在这种情况下如果宋军继续进攻,辽朝则可能作出某种让步,但令人遗憾的是,10 月癸丑日(二十日)夜宋太祖赵匡胤在斧声烛影的千古谜团中驾崩,而此时北宋的北征也因此中止。即便如此,我们也能够看到,文官集团对于北宋王朝对辽王朝的战略收缩构想是相对成功的,北宋对辽的战略收缩以及由此形成的宋辽之间心照不宣地达成的默契,成为宋太宗最终兼并北汉、完成中国局部统一的坚实基础。

而对于北宋战略收缩这一案例,国家能力不足的解释逻辑在不同时期说服力则存在明显差异。本文在此主要考察了北宋初期的军事动员能力、资源汲取与调配能力。事实上,北宋初期仅仅存在部分军事实力不足,其经济财力与调配手段均没有制约北宋外部扩张的迹象。

历史学界多数学者赞同北宋王朝“先南后北”战略安排是由于其并没有足够的军事能力去与南北两面势力进行作战。首先,宋初兵力确实相对有限,不足与北部辽国霸权争夺燕云失地。宋人吕陶说:“艺祖受命之初,国家之兵十有二万。”①吕陶:《历代名臣奏议》,《景印文渊阁四库全书》卷二二一。甚至于“上考太祖皇帝取天下,正兵不过十万人。”②李心传:《建炎以来系年要录》卷60,中华书局1956 年版,第1033 页。因此,在宋初太祖时期,旗下善战之精锐部队始终不过十五万左右。这证明了宋朝初期的军事动员能力相对有限,北宋无法将有限的军事实力投送至南北两面的战场之中,因此必然选择其中一方进行战略收缩。但北宋初年,尤其是宋太宗完成对北汉的兼并后,宋王朝的国家汲取能力却并不符合常识中宋王朝“积贫积弱”的形象。宋王朝为了应对国家间生存竞争的需要,改变了秦汉王朝时期形成的土地产权制度与赋税制度,从而增强了自身的国家汲取能力。

在唐末,田制逐步被放弃,宋初确立了“不立田制,不抑兼并”的原则,塑造了最早的类似于私有制的土地产权方式。私有田产下国家的赋税只对土地田亩进行征税,这一准私有制的土地政策极大刺激了土地租赁关系的发展,人口增长下劳动力的增加伴随着土地流转的加速,使得农业生产商业化程度提高。③葛金芳:《宋代经济史演讲稿》,广西师范大学出版社2008 年版,第41 页。与此同时,宋代的赋税制度更是做出了相对隋唐更为重大的调整,其在确立“税地”为核心的税收制度的同时,建立了从工商业汲取财源的“税商”制度。农业生产商业化的加速也刺激了以雇佣劳动力为主要支撑的手工业与矿业生产不断加速商业化,宋王朝也凸显商贾在国家发展中的重要作用,“四民(士农工商)皆本”的观念深入人心。在此背景下,宋代制定了系统的针对工商业税征收条例,在作为国家重要财政来源的专卖领域中吸纳商人参与,实行间接专卖,通过商税和专卖税实现了宋朝官僚所说的“富商大贾为国贸迁”。④黄纯艳:《经济制度变迁与唐宋变革》,载《文史哲》2005 年第1 期,第42-45 页。因此,北宋时期国家与工商业形成了良好的“分利机制”,“养财于民,富国于民”成为北宋国家经济的主要写照。

就国家资源调配能力来看,为了应对外来军事威胁以及克服内部分裂,北宋建立了强有力的资源调配权力机构。三司制度使得北宋可以将大量地方财力由各路转运使征集财富、供输中央,而北宋皇帝设立的内库财源制度,使得皇权可以直接干预财政收入分配,并且很大程度上弥补了部分时期正式财政机构财力不足的情况。①刘守刚:《财政中国三千年》,上海远东出版社2020 年版,第211 页。此外,北宋时期漕运发达,张方平就曾指出“大体利漕运而赡师旅,依重师而为国也。则是今日之势,国依兵而立,兵以食为命,食以漕运为本,漕运以河渠为主。”②李焘:《续资治通鉴长编》卷269,中华书局2004 年版,第6592 页。北宋国都开封的地理存在确保可以快速地将南方生产的粮食与税赋转移至北方并配送前线,并且宋朝发明了“入中”手段,通过官商合作来刺激市场,使商人在政府组织下完成大规模的军事物资调配。③关于“入中”手段的相关研究可以参见:黄纯艳:《唐宋政治经济史论稿》,甘肃人民出版社2009 年版,第110 页。由此可见,北宋的国家汲取能力既拥有丰厚的社会基础,更具备完善的制度设计与调配方式;因此即便我们认为北宋太祖时期军事实力相对较弱,无法实现四面出击的扩张雄心,但却不能认为太宗皇帝后的北宋不具备扩张的物质实力。因此,北宋的案例也仅仅是部分支持了我们前文所提出的关于崛起国选择战略收缩的能力逻辑。

值得注意的是,北宋完成统一之后仍延续了此前对辽王朝收缩的战略态势,很大程度上否定了国力不足所导致的收缩解释。宋王朝国家实力在太宗时期得到了急速膨胀,其统一北汉后短短40 年时间内,北宋军队扩大了2 倍有余,禁军更是扩大了2.2 倍。但急剧扩张的军事实力却并没有用于实现“恢复汉唐疆域”的扩张目标,相反,文官控制下的决策集团认为与其扩大军队,不如向北方辽王朝委曲求全,如北宋著名贤相王旦曾对真宗皇帝表示“国家纳契丹和好已来,河朔生灵方获安堵。虽每岁赠遗,较于用兵之费,不及百分之一。”④(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷七十,中华书局2004 年版,第1578 页。由此可见,文官控制下形成的“偃武修文”的特性使得原本可以进行武力扩张的军队成为国家“冗余”;北宋前期为消减外部安全压力,避免内部军变而形成与战略收缩相匹配的文官控制体系却最终成为束缚自身战略调整的枷锁。⑤这一观点可以参见:陈峰:《宋代的文官掌军制度及其效应》,载《中国社会科学》2022 年第7 期,第130-146 页。

(三) 案例内比较以及替代性逻辑的竞争

北宋统一局部中国以及普鲁士统一除奥地利外的德意志,两者都是作为地区性崛起国的面貌出现在历史舞台之上,虽然时间与空间将两个案例严格地区分开来,但两者在崛起初期的历史命运极为相似。

与其他战略收缩起源的竞争性解释相比,文官控制的国家意愿逻辑与经验历史更为匹配。普鲁士统一德意志的崛起进程初期,其文官控制相对脆弱,更是在1888 年威廉二世上台后被迅速颠覆,最终走向了对外扩张的道路。而北宋则是在太祖、太宗两朝为文官控制奠定了坚实的制度基础与文化传统,更是成为北宋此后相当一段时期的主导战略,但北宋长期的偃武修文也为自身后期的军事力量疲软埋下伏笔。而国家能力的逻辑在解释北宋初期的收缩选择时得到了很好的检验,但却不能解释太宗朝之后的北宋收缩现象,因为宋太宗时期北宋的国家能力实际上已经饱和,其有实力先后发动对辽战争与对交趾的战争也侧面印证了北宋实力的积累。但国家实力不足的解释逻辑对于德意志1871 年至1888 年的战略选择的解释并不严谨。

至于战略收缩的其他竞争性解释,在面对普鲁士与北宋两个崛起国战略收缩的案例时,均出现了相当程度的理论与现实的龃龉。其中结构性解释关注崛起国对于外部竞争者的相对实力衰落。普鲁士统一时期法国已经遭到严重削弱,而同时期的英俄等国并没有相较于普鲁士更为迅猛的相对实力增长,相反却出现了相对的衰落。以马克唐纳与佩伦特对相对衰落的衡量来判断,1871 年-1888 年间如俄国(1879、1888)、法国(1883)、英国(1872)均出现了相对程度的衰落;①保罗·麦克唐纳,约瑟夫·培伦特著,武雅斌、郭晓梦译:《霸权的黄昏:大国的衰退和收缩》,法律出版社2020 年版,第51-52 页。因此结构性逻辑虽然可以解释后者衰落群体的相对收缩,但却无法解释同时期没有衰落的德意志的收缩现象。对于北宋的崛起来讲,结构性解释同样缺乏说服力,同时期北宋的竞争对手均出现了相对衰落,如辽王朝则进入了辽穆宗时期,在经历此前辽王朝太宗、世宗、穆宗三任皇帝残酷的内部权力斗争,并且太宗、世宗长期用兵中原,国力消耗严重,因此穆宗时期的辽王朝相对走向了一种衰落的态势。因此结构性解释无法理解面对北方颓势的情况下,北宋为何仍然在前期选择了相应的战略收缩。其次,在结构—互动性视角解释崛起国的战略收缩同样无法描述两个崛起国选择收缩的历史,结构互动视角下其预期拥有可偏好相同的“继任者”时,其将会选择将责任与义务移交给相应的共同利益者,进而选择战略收缩。但显然这一逻辑并不适用于普鲁士与北宋两个崛起国收缩的案例,因为两者在各自的崛起过程中显然不存在与自身利益相一致的伙伴,两者均面临着多个外部安全竞争对手,其崛起过程所提出的利益诉求往往被多方势力进行否决。最后,国内政治视角下自由主义者的乐观假设也并不契合本文的两种案例,首先普鲁士统一战争之后,帝国议会基本无法影响德意志的外交政策,议会权限仅仅限于有限的国内行政与立法问题上。①约翰·马里奥特,格兰特·罗伯逊著,褚嘉君译:《帝国的崛起:从普鲁士到德意志》,重庆出版社2021 年版,第435 页。对于北宋的案例来讲,自由贸易主义的执政联盟更是无法用以描绘儒学思想下的文官集团及其偏好。而对于诸如杰克·斯耐德、查尔斯·多兰等将崛起国未进行收缩性战略调整的现象归因于错误认知与集体迷思的解释,并不能解释本文所选择的案例,即崛起国选择战略收缩并非在内部杜绝了集体迷思等错误认知,没有出现过度扩张的错误认知对于崛起国选择战略收缩而言属于既不充分也不必要的条件。②从集合论的角度理解错误认知的缺失对于战略收缩的因果效力,并不能粗浅地认为收缩的崛起国一定没有错误认知,错误的高估与低估对手实力或外部环境,都可能造成决策者选择收缩的认知动力;因此错误认知的缺失与否对于解释战略收缩的形成与否并无裨益。这一观点也可参见:尹继武:《私有信息、外交沟通与中美危机升级》,载《世界经济与政治》2020 年第8 期,第71-99 页。

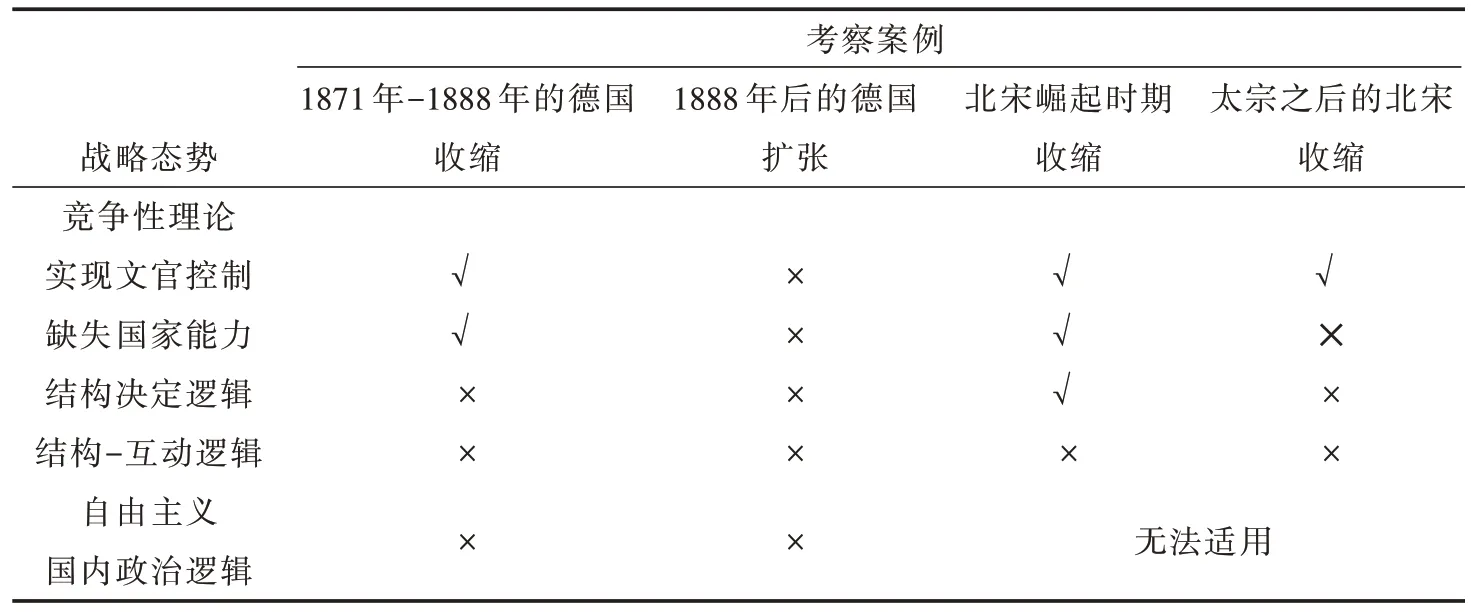

通过德意志第二帝国与北宋帝国两个崛起国案例内的战略调整与延续历史进行比较可以发现,国内文官控制的意愿逻辑更能解释崛起国收缩的现实(见表2)。但基于求同求异视角下的比较,尽管可以证明文官控制的国家意愿逻辑对于两个案例均有较好的说服力,但却无法识别是否存在其他混淆变量对两个案例存在干扰,这一缺陷也同样限制了本文逻辑的外部有效性。③另外,本文所采取对于文官控制的界定相对宽泛,仍属于二分法式的判断,但在诸多历史案例中,文武关系较为多样化,更为精准的区分文武关系同样对于本文结论的后续研究有着关键意义。

表2:既有解释逻辑与经验案例的匹配程度

五、结论

战略收缩不仅仅是衰落国规避过度透支、避免陷入“李普曼陷阱”的选择,同样也是崛起国收敛锋芒、蓄势待发的必要前奏。本文抛弃了传统意义上的外部结构决定论,而选择从国内政治的视角来审视崛起国出现战略收缩的机理。通过对北宋建国到实现局部统一的历史以及完成普法战争后的威廉一世德国进行异时性共性比较,证实了文官控制逻辑下崛起国基于内部政治“去军事化”来实现战略收缩的可能,同时也说明了崛起国与霸权国迥异的战略收缩方式,即崛起国本身存在极大的战略自主性来进行对外安全战略的调整,从而规避与衰落霸权国“战与不战”的选择。

就本文案例来看,崛起国选择战略收缩既有所得亦有所失。德国在普法战争后放弃扩张型战略,转而实现了目标重置与资源优化后的战略收缩态势,既维持了欧洲大陆均势体系的运转,保证了自身外部威胁(英法俄)的相对分散,也使自身可以完成第二次工业革命,成为欧陆首屈一指的强国。但其难以维持脆弱文官控制下的宪政体制,最终在军事力量脱离政治缰绳的情况下走向战略扩张。而北宋在太祖初期,受制于军事力量不足以及规避晚唐军人内部政变,其在初期就主动将军事力量置于枢密院、宰相等文官机构的控制之下,并且由此形成了“偃武修文”的社会风气,重塑了武力使用在国内政治生活的地位。但这一体制同样存在积弊,在文官控制下国家汲取能力与军事动员能力得到了长期增长,却并没有推动国家对外武力扩张,反而使得不断膨胀的职业化军队成为国家的严重财政负担。由此可见,崛起国既不能轻易坠入军方鼓吹扩张获益的彀中,也不能走向文官控制下对于武力使用的完全摒弃。崛起国应在研判外部战略环境的同时维持内部文武平衡,从而实现平稳且有序的崛起进程。①需要指出的是,本文仅能说明文官控制的意愿逻辑属于崛起国实现战略收缩的必要性条件。

对当前中国对外安全战略而言,本文可能提供的启发则是中国需要在准确研判外部战略环境的基础上,审慎看待如何设置自身战略目标以及实现目标与资源配置相耦合匹配的问题。中国在改革开放后积累了丰富的战略资源以及相匹配的军事动员与执行能力,但这并不意味着如美国所鼓噪的中国必然扩张的预言来临。相反,中国在面对外部安全压力升高的同时,可以借鉴历史上战略收缩的积极面,通过主动调整内部资源配置与自身目标设定来延长自身发展机遇的窗口期,同时以实际外交行动释放信号来否定西方话语霸权对于中国“修正主义崛起国”的标签化判断。一言以蔽之,中国战略转型需要发挥自身主动性,既不能贪图冒进以至于过度透支,也不可怯于改变、自缚手脚以至于错失战略收益最大化的良机。