意向性视域下海报视觉隐喻的意义建构

翟 鹤

(马来亚大学 语言与语言学学院,马来西亚 吉隆坡 50603)

随着科学技术尤其是信息智能的飞速发展,认知理论研究经历了巨大变革。语言学家不再囿于语言符号这一模态达意传情,转而探寻更加多样化的形式,视觉隐喻由此乘势而上。Carroll[1]指出,视觉隐喻基于形状、颜色、符号、材料等视觉元素加以融合,形成心理意象,向观众传递信息,被纳入认知范畴。这不仅拓展了概念隐喻框架,同时也为不同视觉体裁的多模态探求铺平了道路。海报是图像和文字两种符号相结合的一种极为常见和典型的视觉隐喻,凭借独具特色的宣传效果洞察其背后埋藏的深层意识和立场,为视觉隐喻的研究提供了真实丰富的素材。

纵览文献不难发现,基于图文的视觉隐喻研究尚不丰富。Ventalon等[2]学者提出了视觉隐喻的三种类型(并置、融合和替换);朱嫣然、郑燕结合概念整合理论对图文多模态隐喻意义建构毫分缕析,指出了概念整合在其过程中不可小觑的主导作用[3]。先行研究多聚焦于语言学角度的图文模态隐喻研究,从语言哲学角度切入的视觉隐喻研究可谓凤毛麟角。20世纪后期哲学的认知转向导致学者们对意向性发生了浓厚的兴趣,诸多哲学家和语言学家开始致力于对人类意识的研究。胡塞尔认为,人类意识的本质和核心是意向性[4]。视觉隐喻的意义建构过程正是基于认知的意向性对某种输入符号信息进行判断、评价和表征。因此笔者从意向性视域,基于视觉隐喻理论,以题为“绿色未来,绿色世界”环保宣传海报为素材,对视觉隐喻进行深挖细剖,旨在探索缺乏高度显性表达的视觉隐喻意义的建构,为深入挖掘视觉隐喻的认识过程提供新颖的视角。

一、意向性下视觉隐喻意义建构的理据

自Forceville和Urios-Aparisi的论文集《多模态隐喻》(MultimodalMetaphor)[5]于2009年问世以来,多模态隐喻研究蒸蒸日上。融合图片和文字等多种手段的视觉隐喻在认知语言学界备受关注。人们通过感知器官,基于相似性或关联性实现视觉元素之间的替换,凸显主体对某一对象的心理活动[6]。

意向性是人类认知的基础,是意识的根本属性,对人类行为有指导作用[4]。胡塞尔基于身体的移动可改变认知主体的视觉感知且赋予主体极大的能动性的论断,提出了“视域意向性”[4]。视域意向性是一种“意向弧”(intentional arc):依靠视觉感知器官瞄准特定对象,同时将该对象的周遭一并纳入意向视野内并对之进行整合,助推视觉经验的变幻,加速认知主体视觉意向性的变化,持续反作用制约人体意愿。这意味着,意向性以视觉为起点,辐射一定的视域范围,可促进思维运作。视觉隐喻是一种认知方式,此过程蕴含视域意向性。然而,意向性发生的时间、地点、场合和情境各不相同,极易改变观众的视角,对视觉隐喻中的多向度元素形成路障,影响隐喻意义的建构[7]。感知系统中某个神经元激活的意向性会进行选择、过滤、优化,将最佳的意识传输给心智,引导认知主体做出合理的判断,促进人们凭借视觉表征和所传递的显著信息,引导并推动视觉感知在对象物体之间产生隐喻联系时进行恰如其分的研判,预言、解释并评价他人的行为,加速心智对视觉隐喻的重描,构建丰富多样化的隐喻意义。故而将视觉隐喻和意向性嫁接探索对于深化隐喻认知机制、破解隐喻读解难题价值不菲。

二、意向性下海报视觉隐喻的意义建构

海报通常以醒目、幽默、新颖的图像为主,极少数的文字为辅,倚仗图文互动的优势反映潜在的、复杂的现象,或宣传特定的意识和立场,是视觉隐喻的一种。意向性是桥架于语言和心智之间的桥梁,为隐喻意义的产生、构建和理解供给充足的养分。在意向性的导流作用下,认知主体通过视觉化融合传递各种信息,达成隐喻意义建构。因此,笔者以“绿色未来,绿色世界”的宣传海报(见图1)为素材,将视觉隐喻的意向性解剖为寄生依存性、汇聚融合性、语境依赖性、选择过滤性、多元指向性、主体依赖性六大要素,旨在引导读者按图索骥,挖掘海报宣传深层隐喻含义,引起共鸣。

(一)意向性的寄生依存性--视觉隐喻之条件

任何缺失延展性的结构都具有意向性的潜质,意向性可寄于实体或者工具(比如语言、树枝),从而赋予没有意向之物意向性[8]。视觉隐喻含有缺失或不易被察觉的延展意义[9]。寄生的意向性表达不会被延展意义支配控制,而是寄生在图文中,对隐喻意义生成起到助推作用。

图1中,认知主体通过将意向性寄于实体,如英文、双手、地球、水龙头等,构建隐喻意义,并在这些看似无关联的实体间建立起合乎常理的关联性。这种建立关联性的行为内涵赋予行为意向性,突破常规的范围约束,在连通主义作用下,使读者将图像和文字紧密相联,寄意向性于海报:滴水的水龙头叙说了生态水源正面临威胁。该隐喻意义得以延展恰是因为意向性寄存在这些视觉元素中,彰显出一种“显性”能力,利于厘清隐喻意义。

(二)意向性的汇聚融合性--视觉隐喻之动力

融合就是将形状、大小、材料、比例、排列等图像元素融合成一个大杂烩。图像有两层意思:一层意思是对意象识别的指称意义,即表征意义;另一层意思在于图像的内涵意义,即象征意义。视觉图像不仅传递表征意义,也传递内涵意义。这两种意义的并存助力认知主体的意向大融合,将图像信息的表征内容和象征意义进行解码,获取源域和靶域之间精准的映射关系,推动逻辑推理。该解码过程经过格式塔运作,在意向性判断和评估下,促使多重意义高效融合,是视觉隐喻的原动力。由于视觉模态在多重元素的意义描述时不会将一揽子元素同时提升至同等重要的位置,往往倾向于思维定式的某个意向进行解码,于是就促成了多个意向元素融合压缩成为单一意向的视觉元素。

视觉隐喻借助暗示身份的图片或者视觉手段刺激观众的隐喻洞察思维[3]。隐喻的有效性表现使大众感同身受并理解事件的含义,在无意识层面与潜在的符号表征共鸣[10],它是相关元素的创意性融合。意向性的行为内涵不仅包括所指的多种成分,而且包含着可以对内涵进行解释的意向结构差异,颇为复杂。它可在认知模式中寻找两者间的对应关系,建构有序连贯的心理表征,促进多种视觉元素内涵意义解码后重新排列组合,融合进心智。图1中圆形的地球、循环状的标识以及指示箭头、水滴形的雨等一系列多重视觉元素激活主体心智中的意向性,使之产生复杂融合合力,描摹出生态平衡应有的景象。

(三)意向性的语境依赖性--视觉隐喻之参照

视觉隐喻的意义建构需要基本意义和次要意义的共同参与。基本认知模式激活基本意义,丰富的语境元素激活认知主体心智中的注意力,强化意向性的生成,对视觉元素恰如其分地拿捏把控,激活次要意义,即隐喻意义。语境的意向性是心智状态的语言表征,当语境内容出现与次要意义相关的探测词后,次要模式开启,主体的注意力转向次要意义,融入复杂的语境因子,对其进行参考,继而对复杂的视觉隐喻意义进行建构。

图1中英文单词“save”、左侧的绿色植被以及标注“on/off”的开关合力组成了视觉场景语境:环保袋和购物车号召大家积极配合执行“限塑令”;喷水壶呼吁人们爱护植被,保护生态。这些由语言、符号、媒介的多模态共同构成的语境促使语言发挥指称功能,激活主体的注意力,助力认知主体将抽象的内容具象化、形式化消解非协调性,引发语境下的心理意向,按图索骥,挖掘潜藏的隐喻内涵。这一切隐喻内涵均基于认知主体的逻辑的、语义的意向性,凸显意向性的语境依赖度。在意向性语境下,多域视觉元素被激活后,源域和靶域之间建立起适切的关联性,对视觉隐喻中的非协调性进行消解,为隐喻意义建构增添养分。

(四)意向性的选择过滤性--视觉隐喻之途径

视觉隐喻最核心的功能就是对图像的“支撑”:文字、图片等错综复杂的视觉元素形成认知链条,将主体的意向穿在一起,交织成行为对象内涵的复杂性。行为对象可具体、可抽象、可特殊、可普遍、可简单、可复杂,既可永久地嵌入意识流也可独立地存在于超验的外在实体中,存于该链条中的所有内涵和外延意义需要认知主体进行选择判断,最后过滤出合乎时宜的元素,促使视觉隐喻意义构建之路畅通无阻。海报中的图文元素整合盘活,加速认知主体择取适切的源域和靶域,对隐喻意义展开全面精准的解读。

隐喻意义的建构是基于视觉的多种符号模态不间断的传递,它着力于对主要和次要信息进行注意、判断、过滤,不仅抓住了语言的精髓,传递预期的信息,还将一些被忽略的元素拉入心智,这无疑增加了多种意向性的可能。图1中捧着的双手就是意向选择过滤的产物,可喻指保护对象,亦可喻指保护策略和保护行为。它们不会一股脑进入认知主体,而要跟随心智意向性高速运转,供给主体养料,直至其将某些主体认同的视觉元素筛选过滤出来,达成能动性的隐喻创新。认知主体之所以选择将其他元素的信息过滤掉,仅仅保留和水源环境相关的环境话题,对环境问题展开隐喻性解读是因为:视觉模式会加速认知主体自身意向认知,率先选择过滤,对图文中隐藏未露的信息进行编码,进一步优化视觉符号转化为言语意义的进程,达到对视觉信息进行补充和完善的目的。

(五)意向性的多元指向性--视觉隐喻之迥异

意向的多元指向性产生于视觉图像的表征意义,旨在打破规约性。视觉图像的表征意义和观众的生平休戚相关,有一定的规约性。当认知主体基于宏观和微观语境进行内部协调,将更大的语境因纳入象征意义的思考范围的时候,就会突破规约性桎梏,渗入历史的或社会的元素重新构建视觉隐喻意义。因此,摄入认知主体的视觉元素就会催生与构建隐喻意义不吻合的元素,即偏离预期的元素。该元素干扰视觉隐喻认知,具有不确定性[11],故而导致差异化的视觉隐喻。

身体意向性总是带动主体进一步认知、规定感知世界[9]。由于身体的不断移动,认知主体对直观的、显性的对象加以注意,而忽视了间接的、隐形的元素。这种不稳定的视觉表征意义充实意向性,利于视觉元素和言语元素相互交融,获取象征意义。读者对该海报的焦点可落在风车、垃圾筐、购物车、灯泡上,这就是意向的多元指向性。读者对环保知识的熟悉度以及环保意识的高度决定了认知主体意向性的倾斜度,进而奠定了视觉隐喻迥异性的强度。经验是开放的,那么认知的意向性就不是唯一的、确定的,认知主体所构建的意识性和体验性之间的关系也就存在多元指向,构成“意向性潜势”。正如Kress 和 Van Leeuwen所言,所有间接描述的物体或者人物、抽象图画等都包含一个或者几个矢量标[12]。多重视觉元素的矢量标同生共存,构成了主体意向的多元指向性。

(六)意向性的主体依赖性--视觉隐喻之根源

意向性依赖的关联性或相似性要受到主观情感、态度或者愿望的影响[5],是视觉隐喻的根源所在。认知主体在意向内容和意向态度的支配下,具备了一定的行为内涵,形成了独特的自我概念化方式:首先依附于上下文语境对视觉表征明朗化的基本意义进行推测,然后对更强语境依附性的次要意义进行推导,最后获得隐喻意义。因为不同个体的意向性不尽相同,所以认知主体对事物相似性的洞察亦不同。隐喻实质上是从个体经验的特定元素出发的一种视觉思维过程的总结[13]。一旦意向思维的内涵确定,这些多元化的概念方式势必产生迥异的意向性,促进多元化视觉思维、加快多种隐喻内涵的生成。

海报中各式各样的实体刺激读者的视觉感官。通常情况下,认知主体不会不约而同聚焦于同一问题。即便是对同一问题,不同认知主体的思维也截然不同,这就是意向性的主体依赖性。在意识性的促动下,认知主体将自身置身于创作者的认知世界的同时,保留个体独立的思维模式,基于实体数量、内容描述对这些互相竞争又彼此相关的元素进行意识优先处理,纳入偏爱的视觉元素进行隐喻意义建构。

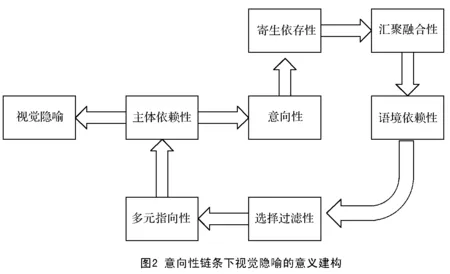

笔者将海报涉及的视觉隐喻在意向性维度下进行梳理,宏观上把控视觉隐喻的意义建构。其意义在于在意向性的作用下,将看似离散的各种视觉元素拼接整合起来,构建起完整的隐喻图式。双手、地球、树木、雨云、开关、花盆的各项视觉元素在意向性链条:寄生依存性、汇聚融合性、语境依赖性、选择过滤性、多元指向性、主体依赖性的驱动下相互配合,展现出可持续发展的多重困境。认知主体寄其意向性于海报中的各种视觉元素,依赖文字背景和现实背景的语境知识,将保护生态平衡、爱护家园等常识汇聚融合,择取出意向性内的元素,过滤掉意向性之外的元素,对隐喻进行多元指向化解读。这一系列特征最终依赖主体形成意向性,将这些表面松散的视觉元素紧密相连成一个循环往复的链条,最终为视觉隐喻的意义建构服务,如图2。

三、意向性下视觉隐喻意义构建的缘由

海报借助图像、文字、符号等多种指示手段暗示一系列思维指导下的行为,有助于理解复杂的人物和事件反映的真实含义,给隐喻意义建构提供了媒介[14]。虽然视觉元素醒目清晰地呈现在海报中,但隐喻深意并没有随之彰显出来,缺乏显性特征。意向性依据视觉融合摸索图文背后的隐喻意义,了解意图,是人体经验和文化环境共同作用的结果,助推隐喻意义的建构。

(一)人体经验

意向性源于感知,感知源于身体体验,身体体验作用于人的感知系统,感知系统、身体以及周围的环境共同作用塑造了人的意识。一旦认知主体被各种视觉隐喻元素刺激,就会依据经验形成动作图式,形成心理意向,将客观现实和视觉元素结合起来映射现实。隐喻概念不能直接反映客观事实,需要身体支配下的感知系统进行协调,人体经验对思维的塑造起着非同小可的作用[15]。因此,感知加速了意向性形成,形成视域意向性,进而加速视觉隐喻思维的进程。可见,身体-感知-意向性-隐喻思维是一条连续不断的链条。人体经验是该链条绵延不绝的根基,只有基于身体经验,通过感知运动,方能获取意向性,进而获取隐喻意义。

人类意义的传递和理解是体验的、内在的,从根本上既要受制于身体在环境中的运作,也要受制于人类感觉器官的构造[14]。换言之,身体和感知具有密切相关性,感知系统存在于身体中,具有同时共现性。围绕身体这个中心,一切与之相关的事件方能有序展开,为意向性提供超越经验的索引。这就说明,意向性下视觉隐喻结构的建构集中体现了具身性的实质。具体到本研究,认知主体以身体为导引,形成和海报相关的视域意向性,再依据周遭语境等因素进行定向排序和整合,对海报所传递的隐喻意义进行构建。在常识性内容、感知内容、感知方式以及感知环境等个体经验下,认知主体不是简单地复制或映射客观事物,而是在意向性的支配下,基于具身体验选择性地对外界信息进行重新排列组合,推动视觉隐喻思维的建构。

(二)文化环境

Van Leeuwen认为,和视觉元素表征相关联的文化元素等表征方式对意向性的内涵意义产生影响[16]。人们所处的环境不同,价值观、人生观以及行为观斐然各异。某一文化中的主流价值观或多或少会对人们的意向意愿产生影响。有些和人们的意向吻合,形成动力,具有相合性;而有些和人们的意向性冲突,形成阻力,具有背离性。不论是和主流文化相吻合还是相背离,以个体为基准的次文化就此形成,直接影响心智的意向性,亦随之波及视域意向性下的意向弧的范围以及内容。人们所处的时间和地点不同,就会置身于不同的主流文化,主流文化波及个体次文化,掣肘个体的具身经验,从而对意向性的感知系统形成羁绊,进而影响意向弧下的视觉隐喻思维的形成和意义建构。可见,意向性不只依靠人体经验存在,还历经暂时性和区域性的变化,受到文化的牵制。文化传播是意向性产生的媒介,只有浸没在文化氛围中,意向性才能发挥巨大的价值,才能借助抓人眼球的视觉元素启动选择和过滤功能,为隐喻意义的建构贡献一臂之力。在本研究中,天人合一的和谐文化观就是该观点的鲜明例证。不论读者是哪一国家、何种身份,都必须受制于特定的文化域。读者们对“和谐”的不同体验决定了他们差异化的文化观。一旦“合一”的主流文化侵入读者心智,就会形成极具个体特征的次文化,进一步左右他们的感知系统,支配意向性的输出,钳制读者对视觉隐喻意义的建构。

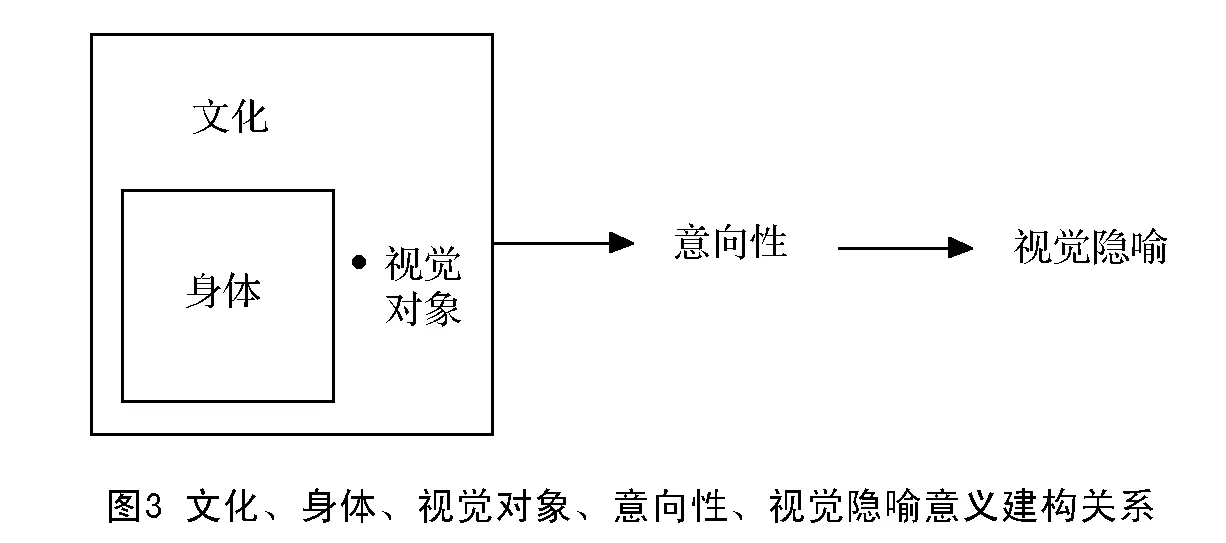

(三)人体经验和文化环境的交融

意向性不仅受到人体经验的管辖,还受到文化环境的制约,人体经验和文化环境共同交融,产生合力,为隐喻意义的建构服务。当人们对这个新奇的世界进行体验的时候,势必会浸没在某种文化氛围当中。文化是具身体验的容器,包裹着具身经验,对其产生一定的制约保护作用;具身经验是内容物,不超限地为隐喻思维形成长效运作。人的心智就在各种不同的文化容器中多种视觉对象的刺激下,依赖局限空间内的身体经验构建视觉隐喻意义。文化不同,体验性不同;文化相同,体验性也未必相同。人体体验和文化经验共同决定了思维意识和视觉对象互动中意向性的主次作用。心智与身体之间的联结和文化背景、价值观和习惯等有着千丝万缕的联系。文化、身体、视觉对象、意向性、视觉隐喻意义建构之间的关系如图3所示。意向性正是在文化和身体的双重约束下和视觉对象发生关系,产生恰到好处的意向性作用于心智,指导隐喻意义的建构。

意向性折射了社会生产和生活实践,是具身性积淀而成。它离不开文化的熏陶,深深扎根在特定的文化模型中,具有特殊性。视觉隐喻是人们思维方式的写照,无处不渗透着人类意识和对象互动的意向性。认知主体对源域和靶域意向性的选择基于自身经验,在百科知识、语类图式、文化规约的多重力量协同作用下进行多文化的交融联想,使隐喻意义的建构之路畅通无阻。孙毅等指出,文化模型会影响人们对某一特定身体体验进行描述时使用语汇的选择[14]。这充分证明了选择语汇的意向性受到具身性和文化性的双重作用。意向性深埋于人体经验,同时也由文化塑造,人体经验和文化环境连贯一致,只有二者相互作用,才能使认知主体输出恰如其分的意向性,进而获取视觉隐喻意义。

四、结语

视觉隐喻作为多模态隐喻中的一类,具有和常规言语隐喻不同的结构形式和结构概念。海报宣传中五花八门的视觉元素悄无声息地影响着人们的思维方式,弱化了隐喻概念视觉化表征的精准度。本文将海报视觉隐喻中意向性解剖为寄生依存性、汇聚融合性、语境依赖性、选择过滤性、多元指向性、主体依赖性六大维度,正是以上维度整合编织出视觉元素和意向性共同运作的复杂网络:认知主体在多种视觉元素的协同刺激下,基于切身体验和文化经验,对打包的不协调视觉元素进行拆解,获取意向性,巧妙地把握自身获取的行为意义以及被动灌输进心智的行为意义,结合宏观和微观语境对输入心智的图文信息进行选择和过滤,通过意义链条加以衔接,最终对注入视觉神经的图文信息进行解码,加速隐喻意义的建构,这个复杂的动态过程无法剥离寄生在图文中的意向性。视觉隐喻为意向性提供养分,意向性反之为视觉隐喻的意义建构提供助力,两者互为你我,共同促进。