故宫博物院藏清末新军影像评述

杨国彭

(故宫博物院 图书馆,北京 100009)

清末新军是指甲午战争之后至辛亥革命之前,清政府按照西方标准编练的新式陆军。光绪二十一年(1895),袁世凯在天津小站开练新建陆军和张之洞在南京编练自强军,拉开了清末新军编练的大幕。这一时期,摄影术在中国快速普及,用照片来记录和报道时事开始成为时代趋势[1]。清末朝廷在“新政”过程中也与时俱进,开始大量使用照相术,因此,新军编练被广泛应用的摄影镜头所捕捉,成为记录和反映近代中国政治军事变革的珍贵画面。故宫博物院藏有一批官方拍摄的新军相册,包括《北洋陆军迁安马厂两镇照片》《北洋陆军保定一镇暨京旗兵操照片》《天津保定各学堂局所照片》《光绪三十三年秋季近畿陆军第一第六两镇在涿州附近演习战守图》《陆军第一镇营房总分各图》《光绪三十四年太湖秋操照片》《己酉校阅陆军第四镇撮影》《庚戌校阅第一镇撮影》《庚戌校阅第二镇撮影》《校阅陆军第三镇撮影》《校阅陆军第一混成协撮影》《校阅陆军第二混成协撮影》。12 部相册共包含照片800 余张,是海内外数量最多、内容最丰富的一批新军主题照片。各影像集都来源于清宫旧藏,是清末官方视角下的新军编练实景。20 世纪80 年代,吴群先生在其所著《中国摄影历程》中简单介绍了故宫图书馆所藏的几部新军影像集,此后的相关摄影史著作提到的“官方纪事相册”均引用自此书①吴群《中国摄影发展历程》,新华出版社,1986 年,第155 页。此后出版的《中国摄影史:1840—1937》(中国摄影出版社1987 年版)及《中国影像史》(中国摄影出版社2015 年版)均引用了此书内容。。2013 年,故宫出版社出版的《最后的皇朝——故宫珍藏世纪旧影》单列《军务》一编,选取了新军影像若干幅出版,这批照片才首次小批量面世。近十年来,这批影像渐次呈现给公众,但是存在三个问题:一是至今没有相关成果对其进行整体性研究梳理,对这批影像的价值挖掘也远远不够,导致学界对这批影像的关注度远远低于预期;二是在数量上,以往出版物或展览仅仅是选取部分影像进行展示,远不能窥其全貌,甚至有部分相册因缺失封面文字信息而未能被关注到;三是以往出版的部分著作,对于新军照片的研究有较多讹误,如《最后的皇朝——故宫珍藏世纪旧影》中所选录新军照片的年代背景等错误比比皆是①李学通《看见历史:影像的价值与困境——兼评〈最后的皇朝——故宫珍藏世纪旧影〉》对《最后的皇朝》出现的史实错误进行了考证,文章地址:http://www.cssn.cn/zgs/zgs_zgjds/201311/t20131119_836610.shtml,查询日期:2021 年10 月21 日,目前该文章已经删除。,这样很容易会对新军的相关研究形成误导,亟需纠正。总而言之,对故宫所藏新军照片进行系统整理,对于进一步推进新军的相关研究,无疑是有积极意义的。

一、清末新军的编练及影像拍摄始末

八国联军之役后,清廷高层意识到大规模训练新军已刻不容缓。光绪二十七年七月三十日(1901年9 月12 日),清廷谕令各省督抚裁汰旧营,精练常备军[2],其中袁世凯编练的北洋常备军和张之洞编练的湖北常备军最为瞩目。光绪二十九年(1903)十月,清廷设立练兵处,统筹全国军队编练事务[3],各省设督练处(亦称督练公所),作为各省新军的领导机构。全国性的军制改革由此轰轰烈烈地展开。

光绪三十年八月初三日(1904 年9 月12 日),清廷颁发《陆军营制饷章》,正式统一划定了新军的营制[4]。在此项文件的指导下,各省掀起了“常备军”改练“陆军”的浪潮。其中,袁世凯编练的北洋常备军第一镇、第二镇和第三镇率先响应,进行了改编[5]。光绪三十一年(1905)二月,清廷派出兵部尚书长庚、署兵部左侍郎徐世昌对三镇新军进行考验收编。二人先前往永平府迁安考验第一镇,随后赴天津马厂考验第二镇,最后到保定考验第三镇以及在此处编练的京旗常备军。在此期间,还对天津、保定两地的各学堂、工厂等进行了考察[6]848-851。《北洋陆军迁安马厂两镇照片》《北洋陆军保定一镇暨京旗兵操照片》《天津保定各学堂局所照片》三部相册正是在这次考验过程中拍摄的。这三部相册是官方首次以相册的形式记录新军编练,摄影术自此开始在新军大型校阅活动中使用,并形成了向内廷进呈新军相册的惯例。

这次考验结束后,光绪三十二年(1906)六月,在保定编练的京旗常备军改编为“近畿陆军第一镇”[7]9667,因保定营房不敷驻扎,遂计划移驻至北京北部的仰山洼建新营房。次年(1907)九月,第一镇趁移防之便,与第六镇在涿州附近举行演习,之后又在北京南苑大操场阅兵并举行了宴会[8]。这次秋操是袁世凯失去新军控制权之后,由旗人凤山主导的一次中等规模演习,其过程被拍摄成相册《光绪三十三年秋季近畿陆军第一第六两镇在涿州附近演习战守图》,并进呈给内廷。演习结束后,十月初二日,第一镇移驻京北仰山洼新建营房,《陆军第一镇营房总分各图》内有绘图十份、照片六张,记录了该镇营房的布置详情。

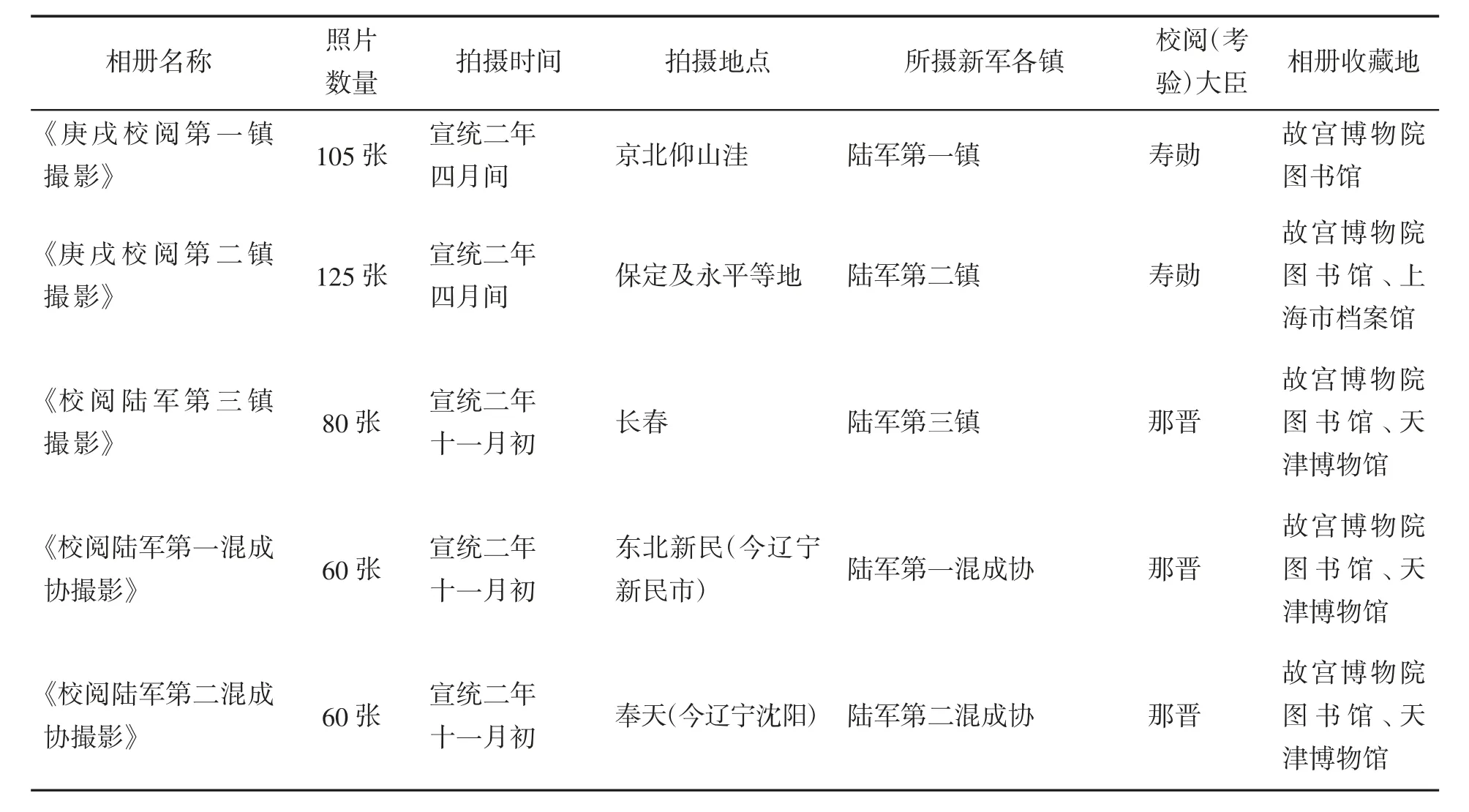

光绪三十二年陆军部成立后,又制定了《陆军部奏定校阅陆军军队章程》,明确了新军校阅细则,新军各镇的校阅工作有序开展[7]9760-9763。北洋六镇于1906—1907 年间分别进行了第一轮的三年期校阅,1909—1910 年间又进行了第二轮的三年期校阅。故宫所藏的校阅主题的新军相册,都拍摄于北洋新军的第二轮校阅期内。其中,《己酉校阅陆军第四镇撮影》记录的是宣统元年(1909)四月底至五月初,陆军部右侍郎荫昌会同署直隶总督杨士骧在天津马厂校阅第四镇[9];《庚戌校阅第一镇撮影》《庚戌校阅第二镇撮影》拍摄的内容是宣统二年(1910)四月间,校阅大臣寿勋在北京校阅陆军第一镇,后赴保定和永平校阅第二镇的过程[10];同年十一月,清廷选定陆军部右侍郎那晋作为校阅大臣,赴长春和奉天,对驻扎在东北的陆军第三镇及第一、第二混成协进行校阅[11],其过程被拍摄成《校阅陆军第三镇撮影》《校阅陆军第一混成协撮影》《校阅陆军第二混成协撮影》三部相册。另外,根据民国间清室善后委员会的文物点查报告记载,在懋勤殿还藏有《己酉年校阅第五六镇撮影》相册两匣[12],通过题名可以判断,这部相册的内容是宣统元年四月间,陆军部署右侍郎姚锡光校阅陆军第六镇、第五镇的场景[13],可惜这两匣影集已下落不明。

除了每三年进行一次校阅外,为检验新军的战斗力,清廷还曾筹备过四次大规模的军事演习,分别是河间秋操、彰德秋操、太湖秋操和永平秋操。其中永平秋操因辛亥革命爆发而未能举行①关于1911 年永平秋操的筹办始末,参见彭贺超《宣统三年的永平秋操》,《历史档案》,2014 年第2 期。,其他三次秋操都进行了官方摄影活动。光绪三十一年在河北地区举行的河间秋操,规模宏大,《大公报》1905年11 月16 日报道:“此次河间秋操用胶片拍照(活动写真),将各军情形均已撮映进呈至内廷。”[14]可惜这部相册已不知所踪。光绪三十二年在中原地区举行的彰德秋操则有《光绪三十二年彰德附近秋季大操照相》两册145 张存世,现藏于北京大学图书馆,从其黄绫装裱的特征来看,这部相册亦出自内廷。《光绪三十四年太湖秋操照片》两册180 张,记录了光绪三十四年(1908)南北新军在安徽太湖县进行的大规模演习。1911 年,武昌起义打乱了清廷的编练计划,官方对新军的摄影活动也因此戛然而止。关于新军相册情况,请见表1。

表1 新军相册一览

续表

二、新军影像的内容

故宫所藏的新军相册,按其主题大致可分为两种:校阅和秋操。其中,校阅为整军大典,是朝廷定期简派大臣对各镇进行检阅考核;秋操即军事演习,包括集团军之间的大规模演习,以及两镇之间举行的中等规模演习。

(一)新军校阅

新军以“镇”为战略单位,相当于现在的一个师,整编官兵数量为12 512 名。镇以下分别是协、标、营、队、排、棚,每镇设有步队、马队、炮队、工程队、辎重队等。按照规章,新军一镇编练成军之后,每隔三年需要进行一次校阅。主持校阅的大臣,由朝廷委派兵部或陆军部的尚书或侍郎担任,其主要负责人大多是统治者信任的满人大臣。根据光绪三十四年颁布的《陆军部奏定校阅陆军军队章程》,校阅大臣需对各军队的军容、军技、军学、军器、军阵、军律、军垒各项逐一详加校阅,主要分三大事项:校阅式、校阅事宜和保育事宜。

校阅大臣赴新军某镇驻扎地后,首先要举行校阅式,包括阅兵、点名、走排等,其形式类似于现在的大阅兵。如宣统二年寿勋校阅第一、第二两镇后,对两镇的校阅式进行了细致描述。校阅式开始之时,全镇官佐目兵在操场集合,列成阵式,校阅大臣巡视一周;随即逐队点名,按册抽问姓名籍贯;点名结束后,进行走排。寿勋评价两镇兵丁“步骤精神大致严密,而尤以第二镇驻保定各队为优”[15]。其次举行校阅事宜,包括学科和术科。学科是对目兵以上的官佐战术指挥能力进行考试,如图上战术、兵棋推演、野外战术实施等。术科是举行场操、技艺和野操,所谓场操就是检验士兵的基本技能,如检验行进动作是否整齐划一、持枪是否规范、射击姿势是否标准等;技艺是考察士兵的战斗技能,如打靶、体操、马术及工程架设技能;野操即进行小规模的军事对抗演习,分为南北两军或东西两军进行演习作战,校阅大臣随军观阅,演习结束后,予以点评。最后检验部队的保育事宜,类似于现在的勤务考核,包括人马卫生、兵营内务、军械保养等。校阅完成后,校阅大臣对军队的表现进行优劣评比,表现优异的官佐,往往会在校阅结束后得到拔升。

(二)新军秋操

除了校阅外,为检验新军的战斗力,清廷还频繁组织军事演习活动,如光绪三十三年九月,陆军第一镇从保定移驻北京,途中与第六镇在涿州附近举行演习,之后又在北京南苑大操场阅兵并举行了宴会。这次秋操中的南北两军身着不同军衣,在野地实战对抗,呈现了新军的战斗场景。演习过程中拍摄了四十张照片,凤山在其中的“九月二十五日夜南军独立马队于涿州城南许各庄西北端宿营图”“九月二十六日南军于涿州城北上胡良北端与敌开战时散兵线利用地势图”等九张照片的左侧进行了详细备注,例如为了表现新军纪律严明,凤山在“北军部队九月二十六日午前由良乡城南大十三里宿营地向涿州城北杨胡屯陆续前进图”照片中特意注明:“谨按,往者招募兵勇纪律未娴,以致兵行过者户闭门关。今遵国家定制首重纪律,所过州县父老欢迎,虽拾芥捡草之夫莫不随从,来往兵民一家,讴歌欢洽,所谓王者之师也。”

故宫所藏的《光绪三十四年太湖秋操照片》两册180 张,记录了光绪三十四年南北新军在安徽太湖县进行的大规模演习。这次秋操的总司令是冯国璋,南军司令是张彪,北军司令是徐绍桢,校阅大臣荫昌、两江总督端方等主持校阅,各国军事要人齐集太湖县。演习自十月二十五日至二十七日,共进行了三天,参演的官兵近两万五千余人,在海内外引起了轰动,各大媒体纷纷进行了报道。太湖秋操的时间节点十分特殊,一是演习期间光绪、慈禧两宫相继殡天,因此参演官兵臂膀上都缠上了白布;二是演习过程中爆发了安庆熊成基革命起义,演习部队随即奔赴安庆进行镇压①关于太湖秋操的经过,参见彭贺超《1908 年太湖秋操考实》,《历史档案》,2012 年第4 期。。《光绪三十四年太湖秋操照片》以时间为序,拍摄了南北两军步、炮、辎等各兵种的野战过程,真实记录了清末新军战斗演练场面。

三、故宫藏新军影像的五个看点

故宫所藏的新军相册,拍摄时间从1905 年持续到1910 年,其间新军由常备军过渡到陆军,并经历了三次大型军事演习,领导机构由练兵处转变为陆军部,是新军编练日趋规范化、机构和制度日益成熟健全的时期。照片中不仅有北洋新军,也有南方新军(主要包括参加太湖秋操的湖北、江苏及江北新军),尤其是代表新军编练最高水平的北洋六镇(包括东北两个混成协),除第五镇外,其他各镇均被记录进这批影像当中,这是清末国家的最强军事力量。总体来看,这批影像较为完整地记录了中国陆军最早的军事现代化改革运动,它们足以支撑起一部影像视角下的新军编练史。有以下几个重要看点值得关注。

(一)新军将领的珍贵肖像集

以长庚、徐世昌考验北洋常备军三镇时拍摄的两部相册为例,相册是官方拍摄最早的新军相册,其中保存了三镇将领的珍贵合影,从中我们可以辨认出:驻迁安的第一镇统制官王英楷,统领官刘超佩,统带官田中玉、王怀庆、鲍贵卿、卢永祥、王占元、朱泮藻;驻马厂的常备军第二镇统制官吴长纯,统领官马龙标、陈光远、吴凤岭,正参谋官张绍曾,统带官杨善德、孟恩远,参军王廷桢;驻保定的第三镇统制官段芝贵,统领官徐占凤、张永成,统带官张鸿逵,正参谋官蒋雁行等。这批人是北洋新军崛起的中坚力量,留存影像是各人生平中最早的照片,有的甚至是其生平中留下的唯一的一张照片。例如第一镇统制官王英楷,是与“北洋三杰”——王士珍、段祺瑞、冯国璋并可称杰的北洋军阀早期领袖,曹锟、吴佩孚、孙传芳均出其部,因他去世较早,其生平影像非常少见,所存照片弥足珍贵②李学通在《彰德秋操史实与影像补证》中对《光绪三十二年彰德附近秋季大操照相》相册进行了考证,其中提到“九月初八日总参议各司各队长官暨两军总统统制统领之拍照”和“九月初八日综理司各员之拍照”两张照片的中间站立者为王英楷,通过体形来看,《彰德秋操照相》与本文所提到照片中的王英楷并非同一人,前者照片中所示的“王英楷”身材较矮,体态适中,实际上,王英楷身高体胖,外号“王胖子”,这与本照片中的人物体形吻合。另外王木楠《我的曾祖父王英楷》一文也附了王英楷早年照片,对比可发现,与本文中所提到的王英楷形象一致,可以确定这才是王英楷的真实样貌。见李学通《彰德秋操史实与影像补正》,《军事历史研究》2017 年第2 期;王木楠《我的曾祖父王英楷》,《老照片》第 46 辑,山东画报出版社,2006 年 4 月,第 86~89 页。。

在《己酉校阅陆军第四镇撮影》相册中,直隶总督杨士骧和校阅大臣荫昌的身影频频可见。1908 年10 月,荫昌还作为校阅大臣,观摩了南北新军秋操,在《光绪三十四年太湖秋操照片》中可以看到他和两江总督端方的身影。演习之北军总统官徐绍桢、南军总统官张彪、总参议冯国璋、副参议官哈汉章以及审判官长朱泮藻等人,均留下清晰影像。《庚戌校阅第一混成协撮影》之官佐大合影,人数众多,信息量极为丰富,青年冯玉祥的身影依稀可辨,滦州起义的革命先驱施从云、王金铭、张建功,以及后来驱逐溥仪出宫的鹿钟麟等人应当都在其中,这有待于进一步辨认和相关资料的进一步发现。这批影像是发掘20 世纪初军事政治人物影像的一个宝库。

(二)新军训练和演习的实景展现

新建陆军和湖北新军开练后,在营制、训练等方面均学习德国,并编纂了各自的训练条例,全国性的新军编练开始后,日本操典逐渐开始取代德国操法①据章遹骏在光绪三十年(1904)的记载,“北洋各学堂,昔用德国人教授,自袁慰帅任事后,渐改用日本武官”,“在队各将校,每日有讲堂功课二三小时,由队长以日本《指挥鉴》、《战术学》、《步兵操典》、《野外要务令》等译本……其靠拢教练、散兵教练暨野外演习,均仿日式,无大异同”。参见中国第一历史档案馆选编《北洋新军初期武备情形史料》,《历史档案》,1989 年第2 期。。光绪三十二年五月,练兵处军学司编成了《步兵暂行操法》,对全国新军操法进行了统一[16]。宣统二年正月,陆军部又颁布了《新定步兵操法》,进一步完善了新军的训练标准[17]。各相册照片对校阅项目有具体呈现,如《己酉校阅陆军第四镇撮影》详细拍摄了单兵及成排战斗中的战术动作。新军体操项目观赏性较佳,因此也是各相册重点拍摄内容之一,1910 年校阅第二镇的相册中,有步队器械体操之平台、天桥、阶梯、秋千、掼跤、超越障碍物、杠架、双杠等项目,记录了近代体操在新军中的应用和普及。另外,官佐目兵沙盘演习、步队和炮队练习打靶、马队演练马术以及工程队架设浮桥等画面,在各校阅类相册中都一应俱全。新军演练的这些项目完全不同于中国传统兵阵战术,是军事现代化的直观展现。

在秋操主题类相册中,新军多编为南北或东西两军进行对抗演习。行军时队列整齐,工程队架设浮桥,辎重队供应物资弹药,并配有随军卫生队和电信队,说明新军基本具备了野战能力。影像中既有宏大的对战场面,又有士兵及装备的细节摄影,非常值得细细玩味。

(三)新军服制变化的较完整呈现

军服是军人最基本的装备,也是展现一支军队形象面貌的最显著特征。光绪三十一年正月二十四日(1905 年2 月27 日),新军服制制定完成后,曾经历了多次调整,《奏定陆军衣制图说》和《陆军目兵衣帽图说》两部书构成了1905 年陆军服制的基本内容②《奏定陆军衣制图说》,清光绪三十一年(1905)石印本;《陆军目兵衣帽图说》,《东方杂志》第2 卷,第4 号,1905 年5 月28 日。。这批新军照片则为我们提供了大量直观的细节参考,可以增强研究者的感性认识。例如1905 年长庚、徐世昌考察北洋常备军三镇时,新式军服刚刚完成定制,尚未大规模往下配发,因此三镇官佐兵丁仍穿着常备军时期的军衣。但细致观察,可以发现照片中已有一名官佐身穿新式礼服,而此时与新军服制的颁布相距仅一个月,可以说是1905 年款军服在影像中的最早的一次露面。

1905 年新军衣制确定后,至清朝灭亡之前,又进行了多次调整。在《己酉校阅陆军第四镇撮影》中,官佐及目兵的军衣军帽基本还是延续1905 年的衣制,但部分新军已经开始有所变化,如有的军官的帽顶部的结顶已经取消,帽墙增加青色帽饰带,目兵右臂上增加了臂章③关于1907 年衣制变化的情况,参见樊学庆《1905 年新军服制论述》,《军事历史研究》,2007 年第3 期。。这体现了陆军部对陆军军衣增订修改已经开始在新军官兵中普及。

宣统二年,陆军部又对服制进行过一次大的调整。这款军衣与1905 年款军衣区别最明显的是在常服上取消了袖章,增加了肩章和领章,帽徽由原来的团蟒抱珠改为三色同心圆。另外,驻扎东北的第三镇和两混成协官佐穿的军服上,都带有一个厚实的毛领,兵丁军帽两侧带有护耳,用以抵御东北地区严寒气候,说明各镇新军服制会随着地域、气候的改变,因地制宜作出调整。

(四)新军武器装备大观

新军开练后,武器装备的来源十分混杂,既有购自国外的武器,也有国内兵工厂生产的枪炮。通过这批新军影像,可以看出新军的武器装备在不断地更新变化,如光绪三十一年长庚、徐世昌考验北洋常备军三镇时,保定一镇所用步枪大部分系汉阳枪炮厂所造,口径7.9 毫米,就是俗称的“老套筒”,技术较为落后。至1910 年那晋校阅第三镇时,步枪已改换成较为先进的日制“三零式”步枪,口径6.5 毫米。在1905 年拍摄的“保定一镇马克心快炮二尊在大杨庄打靶瞄放”影像中,专门展示了两尊从英国进口的马克心机关炮,据记载,两炮30 秒间共放250 发子弹,钢靶伤3 处,深约1 厘米,木靶伤125处,枪弹均洞穿成穴,可谓威力十足[6]848-851。至1908 年太湖秋操时,江苏陆军第九镇的机关炮队所使用的马克心机关炮装有带波纹的水冷套,并配有更稳定的三脚架,比1905 年保定一镇展示的机关炮更为先进。此外,太湖秋操展示了当时中国最先进的武器装备。如气球队所使用的气囊,用于部队之侦查、集结等;又如1904 年丹麦军队新装备的麦德森轻机枪,是世界上第一种大规模生产的实用的轻机枪,在世界范围内广泛使用,照片显示新军部队也装备了这种先进机枪;太湖秋操还展示了新军所使用的无线电信,可以说是中国最早的通讯部队。

故宫所藏新军影像显示,1905—1910 年间的新军武器装备取得了巨大进步,不但紧跟世界先进军事国家武器水平,而且开始逐步探索武器装备正规化建设的道路,从枪炮制式统一发展到追求全镇武器装备的整齐划一。可以说,正是由于新军武器装备建设的巨大成就,使其最终成为当时武器最为精良、现代化程度最高、战斗力最强的部队,成为影响晚清政局变幻的重要因素①关于新军的武器装备建设,参见李宁《北洋新军武器装备建设历史考察(1895-1911)》,国防科技大学历史学硕士论文,2008 年。。这批新军影像,为解读近代中国武器装备情况提供了真实参考。

(五)近代社会变迁的珍贵影像

故宫所藏新军影像拍摄地点从东北的沈阳、长春,到华北地区的北京、保定、涿州、永平、迁安、马厂,再到南方安徽太湖县,范围极广,其中既有城镇,也有村庄。部分照片旁边的题注详细记录了摄影地点,如“保定一镇管退炮一队在殷庄打靶”,地点是在今保定高阳县殷家庄村,“保定一镇马克心快炮二尊在大杨庄打靶瞄放”,地点是在今保定市蠡县大杨庄村,又如《光绪三十三年秋季近畿陆军第一第六两镇在涿州附近演习战守图》中的“涿州城南许各庄”“涿州城杨胡屯”“涿州城南忠义店”以及北京“南苑大操场”等地点,均有迹可循,是近代城镇村落变迁的珍稀画面。1905 年长庚、徐世昌考验北洋三镇时,一并考察了北洋陆军学堂、北洋陆军速成学堂、北洋陆军马医学堂、直隶文高等学堂、保定师范学堂、天津初级师范学堂、直隶农务学堂、保定工巡总局、天津巡警总局、天津习艺所、天津工艺总局、天津银元局、天津金钢桥、金华桥等一批京津冀地区的学校、机构、工厂及桥梁,均留下了珍贵的影像,记录了20 世纪初华北地区的城市近代化的发展。

结语

大量的官方影像保存于清宫中,显示清末统治者对新军编练十分重视。照片中精良的武器装备、训练有素的官佐兵丁、完整有序的军队编制,证明新军已经与清朝传统旧军有了质的区别。相较于文字记载,研究者更能通过影像直观感受到新军(尤其是北洋新军)的强大实力;令人更加深刻地理解新军在推翻清朝统治中的作用,以及北洋新军为何能顺利窃取辛亥革命的果实,形成军阀势力。因此,影像史料在直观解读新军历史中的作用,是文字史料所不可替代的。清末新军改变了20 世纪初中国近代史的走向,并影响民国政局十余年。这批影像,进一步丰富了新军研究的相关材料,对于深入解读晚清史、辛亥革命史、北洋军阀史及中国近代社会史,均具有重要价值。