中国共产党新闻教育中的女学员群体及其成长(1939-1949)*

梁德学

(江西师范大学 新闻与传播学院,江西 南昌 330022)

一、引言

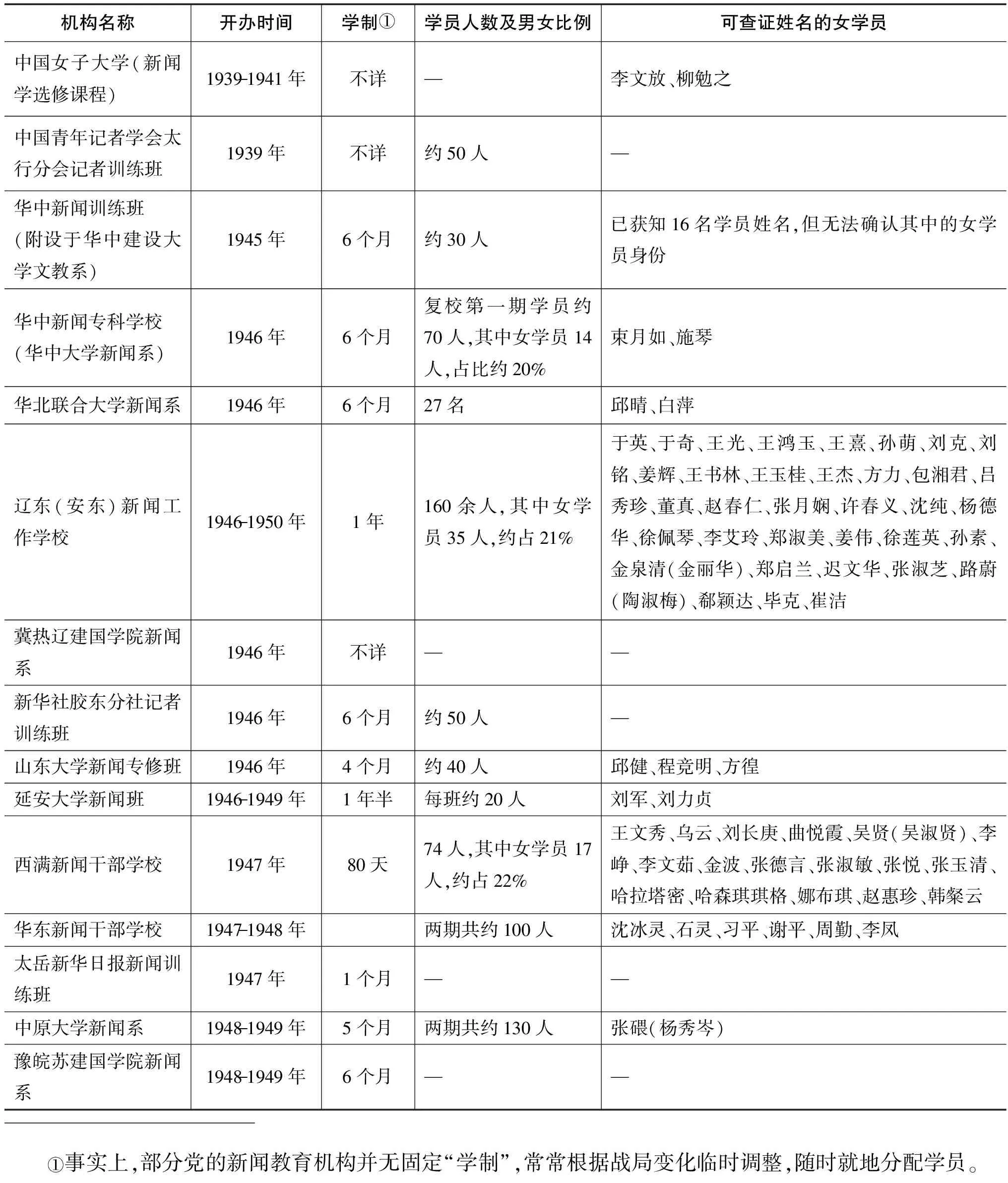

革命根据地与解放区的女新闻工作者,从抗战初期零星存在到解放战争后期成长为广布于中共各类新闻机构中一支不可忽视的力量,前后经历大约十年时间。这十年正是中共新闻教育从正式创办、中断沉寂到快速铺展、渐成体系的十年。1950年,新闻总署普查统计显示全国有1.15万名新闻工作者,女性占比达17.7%[1],其中,此前十多年间接受过党的专门新闻教育的女学员群体是女性新闻工作者的重要组成部分。笔者查证确切姓名者计237人,她们是中共早期新闻教育体系自主培养的一批女新闻工作者,也是最早系统接受马克思主义新闻教育的中国知识女性。

近年来中共新闻教育史虽受到学界越来越多的关注,但相关研究总体上还处于起步阶段,诸如存在哪些新闻教育机构、办学起讫时间、师资与课程、学员规模与结构等基本史实依然面目不清。阻滞相关研究向前推进的一个重要原因是档案等一手史料相对匮乏。学员、教员等亲历者的回忆性文章构成了当前阶段考察中共早期新闻教育史的基础性史料。值得注意的是,女学员群体对此类史料贡献甚多。她们在以真挚情感和细腻笔触追忆个人求学经历之同时,以女性化的视角“复原”了当时中共新闻教育的大致面貌。

历史地看,女性是中共早期新闻教育的重要参与者和见证者,因此理应成为这一历史进程的言说者和阐释者。尽管日后大多籍籍无名,但她们接受党的新闻教育、投身新闻实践的身心经验,可为理解新时代中国女新闻工作者的自我认知、精神解放和人格成长提供有益的启发,也有助于从中国经验出发,思考新闻事业中国式现代化进程中的价值建构、女性角色等现实问题。

一般而言,记忆文本缺乏历史研究所要求的精度与信度。但有关中共早期新闻教育记忆文本的结构性特征在一定程度上弥补了上述缺陷:其是在校友联络组织的推动之下,约集昔日同窗开展的抢救性“集体记忆”工程;即便是庞杂、分散的个体记忆文本,亦可借助文本间的“互文性”进行有效“复核”。此外,这些记忆材料主要供校友间追怀往事、互诉思念之用,每一位记忆文本的生产者均确知其读者——当年的老师与同窗,这就有效降低了夸大、虚饰与不实成分的出现概率。另由于绝大部分未公开出版,外界政治因素对记忆书写与传播的干扰相对较小。

在相关研究几未展开的情况下,本文尝试以女学员群体自身书写的记忆文本为基础性材料,辅以报刊、档案及学员日记等其他史料,以相对拙笨的方式勾勒她们自入学至进入晚年的“漫长”人生历程,细致呈现她们接受党的政治思想改造、学习领悟马克思主义新闻学及离校后积极投身新闻实践的身心经验,以期从个体成长和女性解放的视角加深对中共早期新闻教育史、投身革命的城乡女性知识青年心灵史的认识。研究主要沿循实证史学的理路与方法,适当参酌集体记忆等相关理论(1)在妇女史/性别史研究领域,集体记忆相关理论与研究方法已广受关注,代表性研究包括Gerda Lerner的The Creation of Patriarchy(Oxford University Press,1986)、Gail Hershatter(贺萧)的The Gender of Memory:Rural Women and China’s Collective Past(University of California Press,2011)及金利杰、周巩固的《性别视角下的集体记忆》(《东北师大学报(哲学社会科学版)》2011年第3期)等。约在2014年前后,集体记忆理论及相关研究方法开始受到新闻传播学领域研究者的关注,如郭恩强的《多元阐释的话语社群:〈大公报〉与当代中国新闻界的集体记忆》(《新闻大学》2014年第3期》)、白红义的《新闻权威、职业偶像与集体记忆的建构:江艺平退休的纪念话语研究》(《国际新闻界》2014年第6期)、周海燕的《媒介与集体记忆研究》(《新闻与传播研究》2014年第9期)、陈振华的《集体记忆研究的传播学取向》(《国际新闻界》2016年第4期)等。在新闻教育史研究领域,亦有研究者注意集体记忆理论的使用,如李菲、吴果中的《仪式、话语与认同:论新闻传播教育集体记忆的建构——兼评〈中国新闻传播教育年鉴(2018)〉》(《出版参考》2020年第2期)。但如引言所述,鉴于中共早期新闻教育史研究尚处于基本史实模糊不清的阶段,本文仍采用了实证史学的研究理路,避免以论代史。,但无意以理论推演代替史实论证。

新中国即将成立之际创办的苏南新闻专科学校、湖南新闻干部班、江西省立新闻学校和杭州新闻学校,学员被分配至新闻或宣传工作岗位上的比例相对较低,主要原因在于,当时各校所在地面临的其他革命任务需要这些学员前往“支援”。但无论分配至何种工作岗位,女学员们一般都能认真完成工作任务。经历过“抗大式”新闻教育的训练和磨砺、收起百褶裙身着列宁装的她们,早已摒弃布尔乔亚式的生活习性,有能力迎接各种新中国建设任务的考验。如富家小姐出身的湖南新闻干部班女学员萧蝶结业后下乡参加秋征,后被分配到醴陵县河清乡白兔村,住在一个小破庙里,吃的是糙米饭,但她仍然“情绪饱满,干劲很足”[12](P96)。

2018年高考Ⅰ卷理综生物学试题,通过题目中所提供的生物学事实和信息,考查学生在基于已学知识的基础上,思考、分析并解决问题,该过程更深入考查了学生的科学思维。不同于以往简单考查学生记忆等低阶思维能力,如今更多关注在学生分析与综合等高阶思维能力,为国家精准选拔人才奠定了基础。在命题时如何设计和组织生物学事实和信息,考查学生的科学思维,是本文关注的重点,概括起来有以下三个方面。

二、中共早期新闻教育及其学员群体概述

中共早期新闻教育的整体与细部目前都还模糊不清,在此情境下先行开展学员群体研究,是不是一种不合逻辑的“倒置”?引言述及,目前推进中共早期新闻教育史研究的基础史料是学员群体书写和遗留下来的大量回忆文本。充分利用和合理处置这类史料可为推动踟蹰不前的相关研究找到新的支点。正是在开展此项工作的过程中,相关集体记忆文本的主要生产者——革命战争年代接受中共新闻教育的学员群体得以被发现、被认知。由此来看,以集体记忆的路径和方法同时开展中共早期新闻教育史及其学员群体成长史、心灵史研究,并不存在逻辑上的悖逆,甚至可以相互促进。

1949年7月20日,杭州新闻学校女学员们看到《浙江日报》刊登的“杭市青联号召各界妇女,展开一封信劳军运动”通知后,“即自动展开竞赛,坚决打响第一炮”。当日上午她们即把这个计划顺利完成,“用了自己的信笺和手制的信封,把她们对解放军的敬慕和钦佩,都尽情的吐露出来,有的还写到两三张纸的长信,申述她们过去受反动派的种种迫害,和现在过的愉快生活”[62]。个别女学员出于巾帼不让须眉的心理,甚至将女性色彩明显的姓名改为男性化姓名,如湖南新闻干部班的粟翼珊一度将自己的名字改为“粟一山”[63](P193)。

表1 中共早期新闻教育机构及可查证女学员简表